高中语文必背古诗词:屈原列传

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:1

部编版高中语文必背篇目一、古诗词必修上册1. 《沁园春·长沙》毛泽东独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?携来百侣曾游。

忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟!必修下册1. 《登岳阳楼》杜甫昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

2. 《菩萨蛮·其二》韦庄人人尽说江南好,游人只合江南老。

春水碧于天,画船听雨眠。

垆边人似月,皓腕凝霜雪。

未老莫还乡,还乡须断肠。

3. 《虞美人》李煜春花秋月何时了?往事知多少。

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

选择性必修上册1. 《无衣》岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。

与子同仇!岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。

与子偕作!岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。

与子偕行!2. 《春江花月夜》张若虚春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明!江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

选择性必修中册1. 《燕歌行》高适汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色。

千里之行,始于足下。

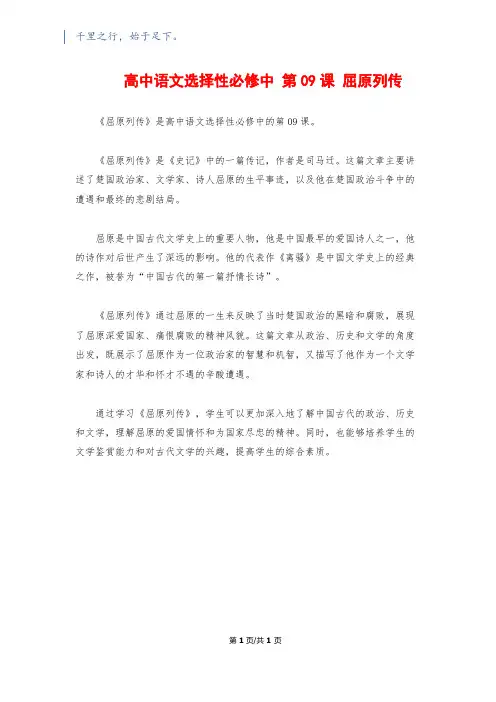

高中语文选择性必修中第09课屈原列传

《屈原列传》是高中语文选择性必修中的第09课。

《屈原列传》是《史记》中的一篇传记,作者是司马迁。

这篇文章主要讲述了楚国政治家、文学家、诗人屈原的生平事迹,以及他在楚国政治斗争中的遭遇和最终的悲剧结局。

屈原是中国古代文学史上的重要人物,他是中国最早的爱国诗人之一,他的诗作对后世产生了深远的影响。

他的代表作《离骚》是中国文学史上的经典之作,被誉为“中国古代的第一篇抒情长诗”。

《屈原列传》通过屈原的一生来反映了当时楚国政治的黑暗和腐败,展现了屈原深爱国家、痛恨腐败的精神风貌。

这篇文章从政治、历史和文学的角度出发,既展示了屈原作为一位政治家的智慧和机智,又描写了他作为一个文学家和诗人的才华和怀才不遇的辛酸遭遇。

通过学习《屈原列传》,学生可以更加深入地了解中国古代的政治、历史和文学,理解屈原的爱国情怀和为国家尽忠的精神。

同时,也能够培养学生的文学鉴赏能力和对古代文学的兴趣,提高学生的综合素质。

第1页/共1页。

《屈原列传》知识点汇总+专项练习一、知识点汇总1、课文详解屈原列传〔两汉〕司马迁屈原者,名平,楚之同姓也。

为楚怀王左徒。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

王甚任之。

上官大夫与之同列,争宠而心害其能。

怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。

上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。

每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为也。

’”王怒而疏屈平。

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

“离骚”者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。

若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。

其称文小而其指极大,举类迩而见义远。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。

屈原既绌,其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之。

乃令张仪佯去秦,厚币委质事楚,曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商、於之地六百里。

”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。

张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。

”楚使怒去,归告怀王。

怀王怒,大兴师伐秦。

秦发兵击之,大破楚师于丹、淅,斩首八万,虏楚将屈匄,遂取楚之汉中地。

怀王乃悉发国中兵,以深入击秦,战于蓝田。

魏闻之,袭楚至邓。

楚兵惧,自秦归。

而齐竟怒,不救楚,楚大困。

明年,秦割汉中地与楚以和。

楚王曰:“不愿得地,愿得张仪而甘心焉。

”张仪闻,乃曰:“以一仪而当汉中地,臣请往如楚。

屈原列传课文全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:屈原是中国古代伟大的诗人、政治家,被誉为“楚国之风华”。

他的一生跌宕起伏,堪称是中国历史上的传奇人物。

屈原列传是《史记》中的一个篇章,记载了屈原的一生经历及其对楚国文化的影响。

通过学习屈原列传这篇课文,可以更深入地了解屈原的思想、爱国情怀和文学成就。

屈原生于战国时期,出生在楚国楚怀王朝。

他聪明伶俐,小时候就显示出了非凡的文学才华,广泛涉猎典籍,深谙诗词歌赋。

他曾担任过楚国的重要官职,但由于他的忠实和直率,常常得罪权贵,遭受排挤和陷害。

最终,他被贬谪到遥远的南方郢城,才华横溢的屈原在那里度过了流亡生涯。

尽管遭遇了种种挫折和磨难,屈原却从未放弃对楚国的忠诚和热爱。

他在流亡期间创作了许多篇章抒发对祖国的眷恋和思念,其中最著名的就是《离骚》。

《离骚》是中国古代文学史上的一块璀璨明珠,其意境深远、艺术表现力强,被誉为楚国国宝之一。

除了文学成就,屈原还是一个政治家和爱国者。

他提出了“修明辟暗,慎时矜功,慎衡量权”的治国方略,主张民生至上,反对强权统治。

在他看来,一个国家的强大不是依靠武力和征伐,而是靠文化和道德的力量。

他一直忠诚于楚国,努力为国家建设繁荣、民众幸福而奋斗。

悲剧最终还是降临到了屈原的头上。

在楚怀王死后,他的继任者不重用屈原,反而被信任得更少。

加上长期的流亡生涯和被困南方的苦闷,屈原最终选择了在汨罗江投河自尽。

他用自己的生命继续了对祖国的忠诚,并留下了永恒的悲壮传说。

屈原列传让我们看到了一个伟大诗人和政治家的一生,他的爱国情怀和文学成就影响了后世无数人。

屈原虽已逝去,但他的精神永远流传下去。

学习屈原列传,不仅可以了解中国古代政治文化,也可以启发我们对祖国及文化的热爱和珍惜。

愿我们都能像屈原一样,永远忠诚于祖国,不忘初心,砥砺前行。

【2000字】第二篇示例:屈原,字平原,楚国人,是中国古代著名的爱国诗人、政治家。

他的一生跌宕起伏,充满传奇色彩,留下了许多优美的诗篇和动人的故事,在中国文学史上占有重要地位。

屈原列传每读《史记•屈原列传》,我的脑海中就会交替映现出两幅遥远而清晰的画面:一幅是,屈原自沉一百六十多年之后,年方二十的司马迁“南游江淮”,来到屈原自沉的汩罗江畔,临流凭吊,嘘唏垂灵魂穿越一个多世纪的时间,在汩罗江畔,在司马迁幽禁的囚室中进行的一次对话;看作是司马迁对屈原的诗人之心的深刻解读。

正因为如此,这篇《屈原列传》便不仅是对屈原生平事迹的简要记载,而且是对屈原的诗人之心的“真实”记录。

深信不疑,且由衷地推崇。

所以,他在《屈原列传》的开头就高度概括了屈原的颖脱之才:“博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

”在以下的具体叙事中,更突出地以屈原的怀才不遇与楚国灭亡之间的关系,反证其才能决不为虚。

然联系,所以,又多次称道屈原的卓异人品。

最突出的当然是屈原行吟泽畔时与渔父的对话。

所作,后人亦多有怀疑。

但司马迁把它自然地融入传记的叙事之中,既增加了传记的文学色彩,又生动而深刻地体现了屈原在“举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见放”时,绝不“与世推移”,“随流扬波”,而要“怀瑾握瑜”,“宁赴常流”亦不改“皓皓之白”的人品。

间的深刻关愦之中不能了解屈原,反而疏远、放逐了这位忠诚不阿的人才。

文中有几处写道:“疾王听之不聪也”“怀王之终不悟也”“此不知人之祸也”,正是司马迁读了《离骚》等诗之后,结合历史事实作出的评判。

这评判之中既有对悲剧制造者怀王的责难,又暗含着对自身命运同样不幸的悲戚。

作《离骚》”一段。

其“忧愁幽思而作《离骚》”,意思与《报任安书》中所说的“屈原放逐,乃赋《离骚》”“大底圣贤发愤之所为作也”完全相同。

这即是为中国文学思想史特别关注的“发愤著书”说。

它不仅阐明屈原诗歌是其悲剧性情的自然发抒的特点,而且强调“发愤著书”的“忧愁幽思”中包含的是崇高的正义感,是高远的理想追求,是志士仁人为正义和理想而献身的悲壮情怀。

闻”中无以数计的历史人物,将什么人选入传记之中,有他自己的选择准则。

2024高考一轮复习教材文言文回顾屈原列传一、基础夯实1.解释加点的词语。

①闻()②志()③明()④娴()⑤图议()⑥接遇()⑦列()⑧害()⑨造为()⑩宪令()⑪属()⑫夺()⑱与()⑭谗()⑮伐()2.用"/"为上段文字中画波浪线的句子断句。

容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,釂然泥3.解释加点的词语。

①离忧()②倦极()③惨怛()④间()⑤淫()⑥明()⑦条贯()⑧毕()⑨获()⑩滋()⑪嚼()⑫滓()⑬推()4.用"/"为上段文字中画波浪线的句子断句,5.翻译画横线的句子。

①译文:②译文:6.解释加点的词语。

①绌()②从()③详()④厚币()⑤委()⑥质()⑦诚()⑧使使()⑨明年()⑩当()⑪顾反()7.用"/"为上段文字中画波浪线的句子断句,8.翻译画横线的句子。

译文:(第7段)时秦昭王与楚婚,欲与怀王会。

怀王欲行屈平曰:“秦,虎狼之国,不可信。

不如毋行。

”怀王稚子子兰劝王行:“奈何绝秦欢?”怀王卒行。

入武关,秦伏兵绝其后,因留怀王,以求割地。

①怀王怒,不听。

亡走赵,赵不内。

复之秦,竟死于秦而归葬,(第8段)长子顷襄王立,以其弟子兰为令尹。

楚人既咎子兰以劝怀王入秦而不反也。

②屈平既嫉之,虽放流,眷顾楚国,系心怀王,不忘欲反,冀幸君之一悟,俗之一改也。

其存君兴国而欲反覆之,一篇之中三致志焉。

然终无可奈何,故不可以反。

卒以此见怀王之终不悟也。

人君无愚、智、贤、不肖,莫不欲求忠以自为,举贤以自佐;然亡国破家相随属,而圣君治国累世而不见者,其所谓忠者不忠,而所谓贤者不贤也。

怀王以不知忠臣之分故内惑于郑袖外欺于张仪疏屈平而信上官太夫令尹子兰兵挫地削亡其方郡身客死于秦为天下笑。

此不知人之祸也。

……(第9段)令尹子兰闻之,大怒,③卒使上官大夫短屈原于顷襄王,顷襄王怒而迁之。

9.解释加点的词语。

①卒()②咎()③自为()④自佐()⑤属()⑥治国()⑦累世()⑧其()⑨分()10.用"/"为上段文字中画波浪线的句子断句。

一、必修(10篇)03《屈原列传节选》(司马迁)屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

“离骚”者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱。

若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。

其称文小而其指极大,举类迩而见义远。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。

1.在《屈原列传节选》中,作者司马迁对“离骚”一词作出自己的解释的句子是:____________________,_____________________。

2.在《屈原列传节选》中,司马迁认为屈原《离骚》的创作背景除了楚怀王听信谗言、不能明辨是非以外,还有“____________________,_____________________”,一针见血地指出了当时朝廷小人当道、正直之人遭到排挤的黑暗现实。

3.在《屈原列传节选》中,司马迁认为屈原作《离骚》的另外一个原因可能是“怨生”,也就是心中有怨气,而导致屈原有怨气的直接原因是因为屈原“____________________,_____________________”。

4.在《屈原列传节选》中,作者司马迁连用了“____________________,_____________________”这两个被动句写出了屈原诚信待人却被猜疑、忠心耿耿却被诽谤的现实,为下文写屈原心生怨气并作《离骚》作铺垫。

5.一个人在辛苦困倦到极点的时候,往往会仰头长叹:“天啊!”,这种情况在司马迁的《屈原列传节选》中有形象的描述:____________________,_____________________。

高中语文必背古诗词:屈原列传高中语文必背古诗词:屈原列传

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

“离骚”者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本。

故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远。

其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。