2021年《经济法基础》笔记与真题第一章总论

- 格式:doc

- 大小:2.25 MB

- 文档页数:20

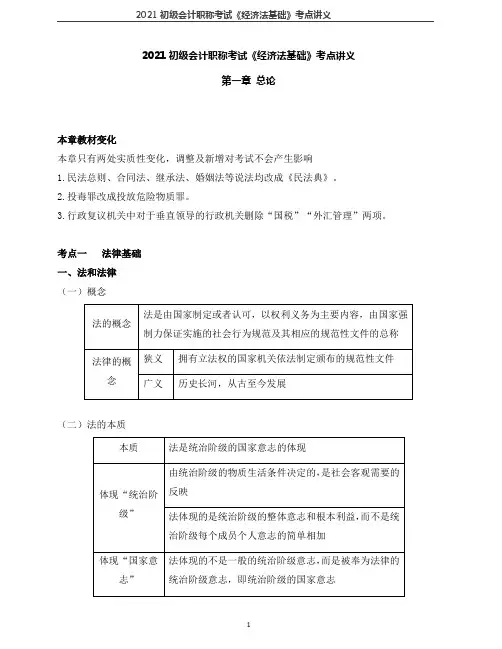

初级会计职称考试《经济法基础》科目第一章总论知识点一、法的本质和特征1.法的本质:法是统治阶级的国家意志的体现。

把握3个考点:(1)法不是超阶级的产物,不是社会各阶级的意志都能体现为法;(2)法是由统治阶级物质生活条件决定的,是社会客观需要的反映;(3)法体现的是统治阶级的整体意志和根本利益,而不是统治阶级每个成员个人意志的简单相加。

2.法的特征:(1)法是经过国家制定或认可才得以形成的规范,具有国家意志性;(2)法凭借国家强制力的保证而获得普遍遵循的效力,具有强制性;(3)法是确定人们在社会关系中的权利和义务的行为规范,具有利导性;(4)法是明确而普遍适用的规范,具有规范性。

【例题·多选题】(2009年)关于法的本质与特征的下列表述中,正确的是()。

A.法由统治阶级的物质生活条件所决定B.法体现统治阶级的整体意志和根本利益C.法是由国家制定或认可的行为规范D.法由国家强制力保障其实施「正确答案」ABCD「」本题考核法的本质和特征,以上四个选项的描述均正确。

知识点二、法律关系的要素法律关系的主体、法律关系的客体、法律关系的内容归纳如下:【例题·多选题】(2009年)下列各项中,可以成为我国经济法律关系客体的有()。

A.自然人B.发明专利C.劳务D.物质资料「正确答案」BCD「」本题考核法律关系的客体。

根据规定,自然人不是法律关系的客体。

知识点三、法的形式和分类1.法的形式2.法的分类(1)成文法和不成文法(习惯法、判例法)——法的创制方式和发布形式(2)根本法和普通法——法的内容、效力和制定程序根本法就是宪法,普通法泛指宪法以外的所有法律(3)实体法和程序法——法的内容(4)一般法和特别法——法的空间效力、时间效力或对人的效力所作的分类(5)国际法和国内法——法的主体、调整对象和渊源(6)公法和私法——法律运用的目的(公共利益或私人利益)【例题·单选题】不同法的形式具有不同的效力等级。

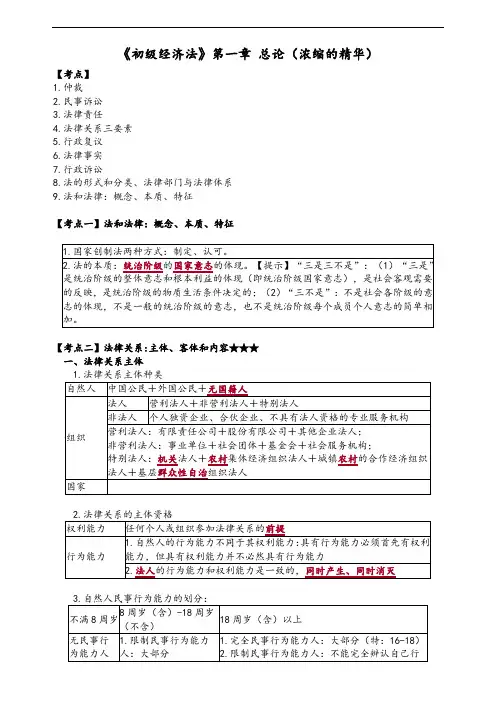

《初级经济法》第一章总论(浓缩的精华)

【考点】

1.仲裁

2.民事诉讼

3.法律责任

4.法律关系三要素

5.行政复议

6.法律事实

7.行政诉讼

8.法的形式和分类、法律部门与法律体系

9.法和法律:概念、本质、特征

【考点一】法和法律:概念、本质、特征

【考点二】法律关系:主体、客体和内容★★★

一、法律关系主体

【考点三】法律事实★★

一、法律事实:法律事件+法律行为

【考点四】法的形式和分类、法律部门与法律体系

三、冲突裁决

【考点五】仲裁

【考点六】民事诉讼一、审判制度

二、诉讼管辖

三、诉讼时效

【考点七】行政复议★★

二、行政复议申请和受理

【考点八】行政诉讼★★

【考点九】法律责任:民事、行政和刑事★★★

二、行政责任分类。

1.法的概念:一般来讲,法是由国家制定或认可,并由国家强制力保证实施的,反映着统治阶级意志的规范体系。

这一意志的内容由统治阶级的物质生活条件所决定,它通过规定人们在社会关系中的权利和义务,确认、保护和发展有利于统治阶级的社会关系和社会秩序。

2.法律的概念法律一词可分别从广义、狭义两方面进行理解。

狭义的法律专指拥有立法权的国家机关依照立法程序制定和颁布的规范性文件;而广义的法律则指法的整体,即国家制定或认可,并由国家强制力保证实施的各种行为规范的总和。

3.法律关系法律关系是由法律关系的主体、法律关系的内容和法律关系的客体三个要素构成的。

(1)法律关系主体是指参加法律关系,依法享有权利和承担义务的当事人。

(2)任何一个法律关系至少要有两个主体。

4.法律事实法律事实,是指由法律规范所确定的,能够产生法律后果,即能够直接引起法律关系发生、变更或者消灭的情况。

5.法的形式和分类法的形式,是指法的具体的外部表现形态,即法是由何种国家机关,依照什么方式或程序创制出来的,并表现为何种形式、具有何种效力等级的法律文件。

法的形式的种类,主要是依据创制法的国家机关不同、创制方式的不同而进行划分的。

我国法的形式主要有以下几种:(1)宪法(具有最高的法律效力):全国人民代表大会制定;(2)法律(法律效力仅次于宪法)①基本法律:全国人民代表大会制定;②其他法律:全国人大及常委会制定;(3)行政法规(次于宪法和法律,高于地方性法规):国务院制定的规范性文件;(4)地方性法规:省级人大及其常委会、地方人大及其常委会制定的规范性文件;(5)自治法规:民族自治地方的人民代表大会制定的规范性文件;(6)特别行政区法律;(7)行政规章①部门规章:国务院所属部委制定的规范性文件;②地方政府规章:地方人民政府制定的规范性文件;(8)国际条约6.法的分类1.行政复议范围行政复议的排除事项(1)当事人不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定时,不能提起行政复议。

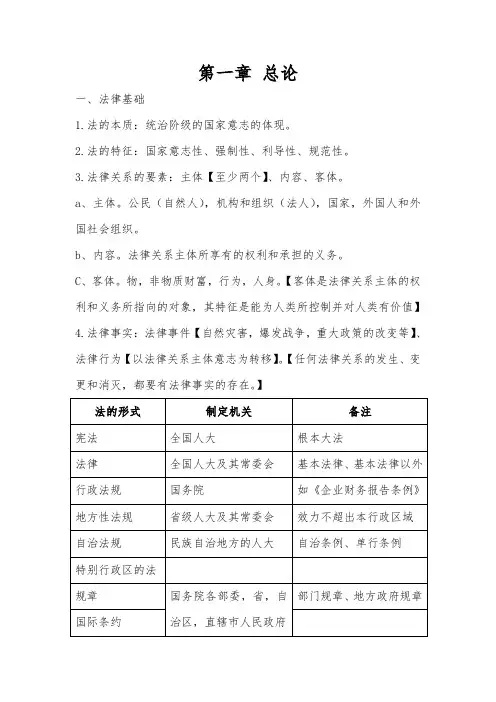

第一章总论一、法律基础1.法的本质:统治阶级的国家意志的体现。

2.法的特征:国家意志性、强制性、利导性、规范性。

3.法律关系的要素:主体【至少两个】、内容、客体。

a、主体。

公民(自然人),机构和组织(法人),国家,外国人和外国社会组织。

b、内容。

法律关系主体所享有的权利和承担的义务。

C、客体。

物,非物质财富,行为,人身。

【客体是法律关系主体的权利和义务所指向的对象,其特征是能为人类所控制并对人类有价值】4.法律事实:法律事件【自然灾害,爆发战争,重大政策的改变等】、法律行为【以法律关系主体意志为转移】。

【任何法律关系的发生、变更和消灭,都要有法律事实的存在。

】6.法的分类7.我国现行法律体系大体可以划分为七个主要的法律部门:宪法及宪法相关法法律部门、民法商法法律部门、行政法法律部门、经济法法律部门、社会法法律部门、刑法法律部门、诉讼与非诉讼程序法法律部门。

第二节、经济纠纷的解决途径1.解决经济纠纷的途径和方式:仲裁、民事诉讼、行政复议、行政诉讼。

2.仲裁和民事诉讼适用于横向关系(平等民事主体)经济纠纷的解决方式。

【或裁或审】3.行政复议与行政诉讼适用于纵向关系(不平等主体)经济纠纷的解决方式。

4.不能提请仲裁的情景:a、关于婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷;b、依法应当由行政机关处理的行政争议。

5.下列争议不适用于《仲裁法》:a、劳动争议的仲裁;b、农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁。

6.仲裁的基本原则:自愿原则,依据事实和法律公平合理地解决纠纷的原则,独立仲裁原则,一裁终局原则。

7.仲裁机构(仲裁委员会)独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系,仲裁委员会之间也没有隶属关系。

仲裁委员会由主任1人,副主任2~4人和委员7~11人组成,法律、经济贸易专家不得少于2/3。

8.仲裁协议应当以书面形式订立。

口头达成仲裁的意思表示无效。

9.仲裁协议的内容:请求仲裁的意思表示,仲裁事项,选定的仲裁委员会。

A.法由统治阶级的物质生活条件所决定B.法体现的是统治阶级的整体意志和根本利益C.法是由国家制定或认可的行为规范D.法由国家强制力保障其实施【答案】ABCD【例题2·单选题】下列关于法的本质与特征的表述中,不正确的是()。

A.法是由国家制定或者认可的规范B.法是统治阶级每个成员个人意志的相加C.法由统治阶级的物质生活条件所决定D.法凭借国家强制力的保证获得普遍遵行的效力【答案】B【解析】法不是统治阶级每个成员个人意志的简单相加,它体现的是统治阶级的整体意志和根本利益。

【例题3·单选题】下列各项中,不属于法的特征的是()。

A.国家意志性B.国家胁迫性C.行为规范性D.明确公开性【答案】B 【解析】选项B:法凭借国家强制力的保证而获得普遍遵行的效力,具有国家强制性,而不是胁迫性。

二、法律关系(★★★)概念法律关系是指被法律规范所调整的权利与义务关系【提示1】“被法律规范调整的”,才属于法律关系【提示2】调整平等主体之间的人身关系和财产关系而形成的法律关系,为民事法律关系【提示3】调整行政管理关系而形成的法律关系,为行政法律关系要素主体、客体、内容(一)法律关系主体概念参加法律关系,依法享有权利和承担义务的当事人【提示】最少有两个主体,才能在它们之间形成以权利和义务为内容的法律关系基本分类自然人中国公民、外国公民、无国籍人组织法人组织营利法人有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等特别法人包括机关法人(国家机关)、农村集体经济组织法人(生产队)、城镇农村的合作经济组织法人(农村合作社)、基层群众性自治组织法A.中国公民小王B.国家C.基金会D.社会服务机构【答案】ABCD【解析】选项A:属于自然人;选项B:国家可以作为一个整体成为法律关系主体;选项CD:属于非营利法人组织。

(二)法律关系的主体资格1.自然人民事行为能力【例题1·单选题】下列自然人中,属于限制民事行为能力人的是()。

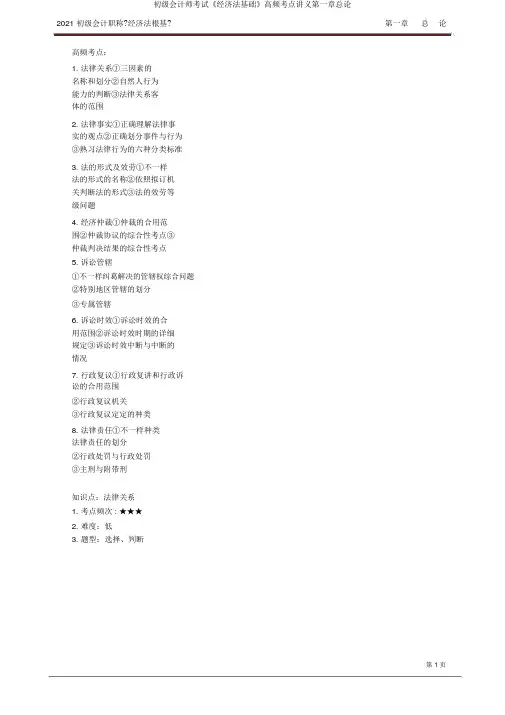

2021 初级会计职称?经济法根基?第一章总论高频考点:1.法律关系①三因素的名称和划分②自然人行为能力的判断③法律关系客体的范围2.法律事实①正确理解法律事实的观点②正确划分事件与行为③熟习法律行为的六种分类标准3.法的形式及效劳①不一样法的形式的名称②依照拟订机关判断法的形式③法的效劳等级问题4.经济仲裁①仲裁的合用范围②仲裁协议的综合性考点③仲裁判决结果的综合性考点5.诉讼管辖①不一样纠葛解决的管辖权综合问题②特别地区管辖的划分③专属管辖6.诉讼时效①诉讼时效的合用范围②诉讼时效时期的详细规定③诉讼时效中断与中断的情况7.行政复议①行政复讲和行政诉讼的合用范围②行政复议机关③行政复议定定的种类8.法律责任①不一样种类法律责任的划分②行政处罚与行政处罚③主刑与附带刑知识点:法律关系1.考点频次 : ★★★2.难度:低3.题型:选择、判断第 1页2021 初级会计职称?经济法根基?第一章总论一、三因素的名称和划分【例题·单项选择题】甲公司与乙公司签署买卖合同,向乙公司购买了一辆汽车,价款18 万元,该买卖合同的法律关系的主体是〔〕。

A.甲公司与乙公司B.汽车C.18 万元价款D.买卖合同『正确答案』 A【例题·单项选择题】张某从一家电脑专卖店购买一台笔录本电脑,两方该买卖的法律关系中,笔录本电脑属于〔〕。

A.法律关系的主体B.法律关系的客体C.法律关系的事实D.法律关系的内容『正确答案』 B『答案分析』在初级考试中,买卖关系中,买卖的物件为法律关系的客体。

二、自然人行为能力的判断年纪条件辨别自己行为能力性质完整≥ 18周岁无阻碍成年人≥ 16周岁,劳动收入无阻碍未成年人限制8 周岁~18 周岁——未成年人≥ 18周岁不可以完整辨别成年人<8周岁——未成年人无≥ 18周岁不可以辨别成年人8 周岁~ 18 周岁不可以辨别未成年人【例题·多项选择题】以下自然人中,属于限制民事行为能力人的有〔〕。

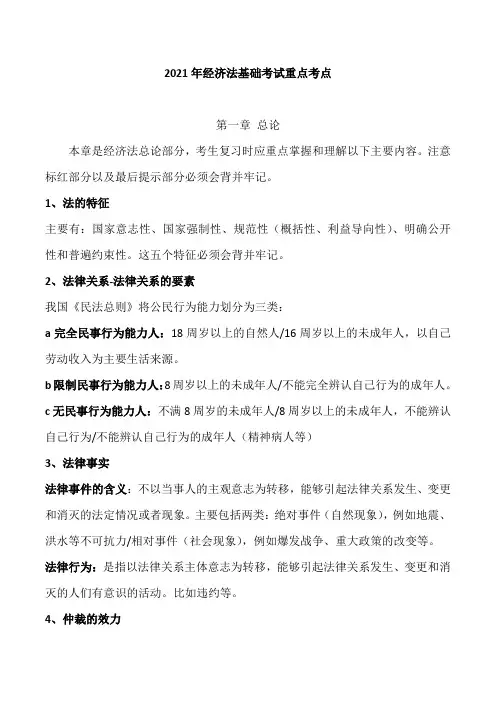

2021年经济法基础考试重点考点第一章总论本章是经济法总论部分,考生复习时应重点掌握和理解以下主要内容。

注意标红部分以及最后提示部分必须会背并牢记。

1、法的特征主要有:国家意志性、国家强制性、规范性(概括性、利益导向性)、明确公开性和普遍约束性。

这五个特征必须会背并牢记。

2、法律关系-法律关系的要素我国《民法总则》将公民行为能力划分为三类:a完全民事行为能力人:18周岁以上的自然人/16周岁以上的未成年人,以自己劳动收入为主要生活来源。

b限制民事行为能力人:8周岁以上的未成年人/不能完全辨认自己行为的成年人。

c无民事行为能力人:不满8周岁的未成年人/8周岁以上的未成年人,不能辨认自己行为/不能辨认自己行为的成年人(精神病人等)3、法律事实法律事件的含义:不以当事人的主观意志为转移,能够引起法律关系发生、变更和消灭的法定情况或者现象。

主要包括两类:绝对事件(自然现象),例如地震、洪水等不可抗力/相对事件(社会现象),例如爆发战争、重大政策的改变等。

法律行为:是指以法律关系主体意志为转移,能够引起法律关系发生、变更和消灭的人们有意识的活动。

比如违约等。

4、仲裁的效力当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。

5、民事诉讼民事诉讼的适用范围a平等主体之间的财产关系和人身关系发生的民事案件。

与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷,不能提请仲裁。

(只审不裁)b诉讼时效期间的中止在诉讼时效期间的最后6个月内,因下列障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止:①不可抗力②无民事行为能力或者限制民事行为能力人没有法定代理人或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权:③继承开始后未确定继承人或者遗产管理人④权利人被义务人或其他人控制⑤其他导致权利人不能行使请求权的障碍从中止时效的原因消除之日起满6个月,诉讼时效期间届满。

要弄清经济纠纷几种解决途径的共同点和区别仲裁、民事诉讼、行政复议、行政诉讼6、法律责任的种类a民事责任:返还财产、继续履行、赔偿损失、支付违约金等b行政责任:行政处分:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

第一章总论一.法律基础1.法的本质和特征①本质:法是“统治阶级”的“国家意志”的表现②特征❤:国家意志性、强制性、利导性、规范性2.法律关系❤☀主体:公民(自然人)、机构和组织(法人)、国家、外国人和外国社会组织内容(权利和义务):①踊跃义务(纳税、服兵役)②消极义务(不得损坏公共财物、不得侵害他人生命财产安全)☀客体:物(自然物eg土地丛林;人造物eg机械建造)非物质财富(知识产品、道德产品)行为(生产经营行为、经济管理行为、提供必然劳务的行为、完成必然工作的行为)人身3.法律事实❤法律事实是法律关系发生、变更和消灭的直接原因,依照是不是以当事人的意志为转移为标准,法律事实包括法律行为和法律事件☀法律行为(以法律关系主体意志为转移):①无论是合法仍是违法行为,都会引发法律关系的发生、变更和消灭②按照行为是不是通过意志表示,法律行为分为→表示行为(eg订立合同)和非表示行为(eg拾得遗失物)③单方式律行为(按照一方当事人的意思表示即可成立的法律行为)多方式律行为(两个或两个以上的当事人意思表示一致而成立的法律行为)☀法律事件(不以当事人的主体意志为转移):①自然事件(绝对事件):水患、地震②社会现象(相对事件):战争、重大政策的改变4.法的形式①宪法(全国人民代表大会)②法律(法律效劳仅次于宪法)大体法律-全国人民代表大会;其他法律-全国人民代表大会常务委员会③行政法规(由国务院)(条例、办法、规定)④地方性法规(地方人大及其常委会)⑤自治法规(民族自治地方的人民代表大会)⑥特别行政区的法⑦行政规章(规范性文件)部门规章(国务院所属部委);政府规章(地方人民政府)⑧国际条约☀法律效劳品级:宪法>法律>行政法规>地方性法规>同级地方政府规章5.法的分类①按创制方式和发布形式分:成文法和不成文法(习惯法)②按内容、效劳和制定程序分:根本法(宪法)和普通法③按法的内容分:实体法(实际内容eg:民法、刑法)和程序法(程序方面eg:刑事诉讼)④按法的空间效劳、时间效劳或人的效劳分:一般法(普遍适用)和特别法(特别群体时间)⑤按法的主体、调整对象和渊源分:国际法和国内法6.法律部门和法律体系①一个国家的现行法律规范划分为若干法律部门,由这些法律部门组成的具有内在联系的、彼此协调的统一整体即为法律体系②划分标准:法律的调整对象(即法律调整的社会关系)③七个主要的法律部门:宪法及宪法相关部门;民法、商法部门;行政法;经济法;社会法;刑法;诉讼和非诉讼程序法7.法律责任❤二.经济仲裁1.经济纠纷的解决途径①平等主体(横向关系纠纷)☀仲裁和民事诉讼当选择一种方式解决☀仲裁实行志愿原则,只有两边当事人志愿达到仲裁协议的情况下才能申请仲裁☀有效的仲裁协议可排除法院的管辖权,只有当事人放弃或协议无效时法院才可行使管辖权☀仲裁实行一裁终局的制度②不平等主体☀一般情况下,当事人可直接提起行政诉讼,也可先申请行政复议,复议不服时再进行诉讼☀特殊情况下,eg甲公司对税务机关行为不服时,必需先申请行政复议,复议不服时再进行诉讼2.仲裁适用范围①属于《仲裁法》调整的争议合同纠纷;其他财产权益纠纷②下列纠纷不能提请仲裁:☀与人身有关的婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷☀行政争议③下列仲裁不适用于《仲裁法》,而由别的法律予以调整的:☀劳动争议《劳动争议调解仲裁法》☀农业承包合同纠纷《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》3.仲裁的大体原则①两边志愿②依据事实和法律,公平合理地解决纠纷的原则③独立仲裁原则④一裁终局制度4.仲裁委员会①独立性②组成=1主任+2-4副主任+7-11委员(其中法律、经贸专家不得少于2/3)5.仲裁协议①书面形式仲裁的进行以两边当事人志愿达到的书面仲裁协议为条件②内容请求仲裁的意思表达;仲裁事项;选定的仲裁委员会③仲裁协议的无效仲裁协议对“仲裁事项或仲裁委员会”设有约定或约定不明确的,当事人可以补充协议;达不成补充协议的,仲裁协议无效④有效的仲裁协议在两边当事人发生仲裁协议约定的争议时,任何一方只能将争议提交仲裁,而不能向法院起诉。

2021年《经济法》重点笔记与真题第一章和提示第一章法律基本原理本章考情分析本章知识体系第一节法律基本概念一、法的概念与特征★★【考查要点】1. 国家制定或认可:说明法产生的方式主要有两种。

2. 国家强制力保障实施:法实施主要依赖于社会主体自觉遵守,只有不遵守时,才由国家机器保证实施。

3. 统治阶级意志的体现,注意三点:第一,法体现的是“统治”阶级的意志;第二,法体现的是统治“阶级”的整体意志;第三,统治阶级的意志也必须服从于社会的物质生活条件。

4. 法是行为规范。

第一,法律规范与技术规范的区别。

第二,法与道德的关系。

二者的调整范围有交叉重合。

二者的区别三点:①法属于社会制度范畴,道德属于意识形态范畴;②法的主要内容是权利和义务,并强调二者平衡,道德的主要内容是义务和责任;③法由国家强制力保证实施,道德主要靠社会舆论、人的内心信念和宣传教育等实现。

【例题·多选题】(2018 年)下列关于法的规范属性的表述中,正确的有()。

A.法是社会规范B.法是技术规范C.法是行为规范D.法是道德规范『正确答案』AC『答案解析』法是调整人的行为和社会关系的行为规范。

法是确定社会关系参加者的权利和义务的规范。

【例题·单选题】(2020 年)“君主们在任何时候都不得不服从经济条件,并且从来不能向经济条件发号施令。

”马克思的这句话所体现的法的特征是()。

A.法受物质生活条件的制约B.法是统治阶级意志的体现C.法是国家意志的体现D.法是由国家强制力保障实施的行为规范『正确答案』A『答案解析』马克思所说的“君主们在任何时候都不得不服从经济条件,并且从来不能向经济条件发号施令”,即表明统治阶级的意志必须服从于社会的物质生活条件。

二、法律体系(了解)法律体系,又称部门法体系,是将一个国家的全部法律规范,根据调整对象和调整方法,划分为若干法律部门,进而形成的有机联系的统一整体。

三、法律渊源★★ ★(一)制定部门与效力层级【例题·多选题】(2015、2018 年·多选题整合)下列各项中,属于我国法律渊源的有()。