第四章-学前儿童的语言获得

- 格式:docx

- 大小:35.55 KB

- 文档页数:7

第四章儿童语言获得的三大理论教学目的与要求:1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学重点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学难点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

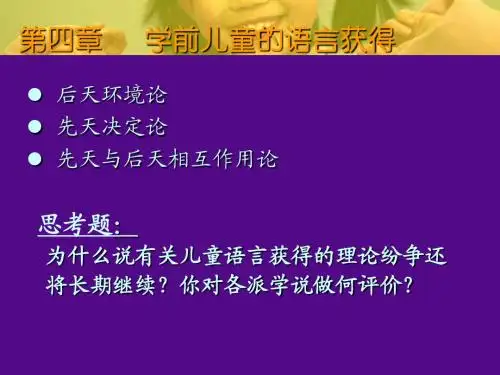

教学方法自;讨论学;答疑教学时数1课时教学过程儿童为什么能在短短的几年内掌握复杂的语言?儿童语言知识和能力从何而来,是先天具有的还是后天习得的?对此,20世纪的心理学家和语言学家进行了各种探究。

关于幼儿语言发展的理论,有许多流派、学说,他们之间相互纠缠、或貌相似而实相异,大体上可以把他们归为三大类:后天环境论、先天决定论、先天与后天相互作用论。

学前儿童语言的获得有三大理论:1.后天环境论:↗机械模仿说①模仿说↘选择性模仿说②强化说:斯金纳的观点及批评③中介说:基本观点及批评2.先天决定论:①先天语言能力说及乔姆斯基的基本观点②自然成熟说及勒纳伯格的基本主张3.先天与后天相互作用论:①皮亚杰的认知说以及基本观点。

②布朗等的规则学说及基本观点。

③布鲁纳等的社会交往学说及基本观点。

第1节后天环境论以巴甫洛夫的条件反射理论和华生的行为主义学说为基础理论的学者,在儿童语言发展的问题上都比较强调后天环境的因素。

这些学者关于儿童语言发展的理论,都是被称为后天环境论。

在行为主义者看来,儿童撑握语言,就是在后天的环境中通过学习获得语言的习惯,语言习惯的形成,是一系列“刺激——反应”的结果。

以行为主义理论背景的后天环境论者,关于语言获得的观点因强调的侧重点不同而并不完全一致,其内部还可以分为模仿说、强化说、中介说三种。

一、模仿说(一)主要观点模仿说认为,儿童是通过对成人语言的模仿而学会语言的,儿童的的语言是其父母语言的翻板。

第一章学前儿童语言的获得与发展内容简介本章主要介绍学前儿童语言发展的基本状况以及当前主要的四种儿童语言获得理论。

本章的学习难点在于掌握四种儿童语言获得理论。

通过学习,学习者应掌握学前儿童语言发展的基本概括;掌握四种儿童语言学习模式的基本内容,包括各学习模式的代表人物、主要观点以及主要优点、不足。

第一节学前儿童语言发展概述语言是一个符号系统,儿童对语言的获得包括对语音、语义和语法的理解与表达;语言还是一种交际工具,儿童语言获得还应包括对语言运用能力的获得。

儿童语言的获得是对语言形式,语言内容和语言运用的综合习得。

一般以儿童说出第一批能被理解的词为界,将学前儿童语言发展分为前语言期和语言发展期两大阶段。

一、前语言发展儿童的前语言阶段,是一个语音核心敏感期,围绕语音,儿童发展三个方面的能力:1.前语言感知能力的发展(辨音能力的发展)辨音水平(0—4个月)→辨调水平(4—10个月)→辨义水平(10—18个月)2.前语言发音能力的发展单音发声阶段(0—4个月)→音节发声阶段(4—10个月)→前语词发声阶段(10—18个月)3.前语言交际能力的发展产生交际倾向(0—4个月)→学习交际“规则”(4—10个月)→扩展交际功能(10—18个月)二、语言发展语言的发展可从三个方面体现出来,即语言形式、语言内容和语用技能。

语言形式是指儿童语言中的约定俗成的符号系统和系列规则,儿童对语言形式的获得包括了对语言和语法的获得。

1.语言形式的获得(1)语音的发展学前儿童的语音发展可以从语音的辨别、发音能力的发展和语言意识的产生3个方面来考察。

A、语音辨别能力的发展。

一般而言,这一时期儿童语音辨别主要表现在对母语音位的区别性特征的获得方面。

B、发音能力的发展。

儿童正确发音一般比准确辨别音位要困难,发音能力的发展也晚于辨音能力的发展。

有研究表明,汉语儿童到4岁时,基本掌握母语的全部语音。

C、语音意识的产生。

语音意识是指儿童自觉地辨别发音是否正确,自觉地模仿正确发音,并自觉地纠正错误的发音的一种能力。

语言获得的过程与条件

一、语言获得、语言学习

1、语言获得:语言作为一种能力不完全是从别人那里学习“得到”的,而是人本来就具有某种语言能力,通过某种生物遗传机制和大脑内在的作用,才可能真正“获得”。

2、语言学习:语言作为一种能力并不完全是靠天赋或遗传得到的,最终还要通过长期的努力学习才能掌握,或者说还是需要后天的一些条件,才可能完全“得到”。

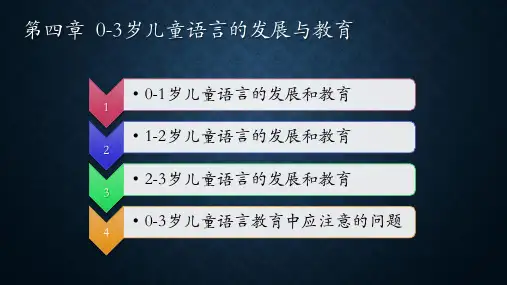

二、“语言获得”过程六阶段:

①非自控阶段:婴儿出生后的前6个月,属于儿童的语言前阶段/语言准备阶段;

②咿呀学语阶段:孩子6个月到1岁左右,属于儿童的语言前阶段;

③单词句阶段:儿童1岁到1岁半左右,进入真正的“语言阶段”,以词代句语言;

④双词句阶段:1岁半—2岁,产生了最早的语法能力;

⑤简单句阶段:2岁—2岁半以后,没有完全掌握语法系统,电报句;

⑥复杂句阶段:5岁左右,能正确使用虚词和形态变化,词汇量不及成人。

三、语言获得的条件

①外部解释:

A 模仿说:儿童能够获得语言主要是对大人的模仿。

以行为主义理论为背景。

B 强化说:强调儿童除了模仿还要通过不断的强化刺激来形成语言习惯。

理论基础是巴甫洛夫的条件反射理论。

②内部解释:

A 天赋说:以乔姆斯基提出的“大脑中存在语言遗传机制”的假设为基础。

B 认知说:建立在瑞士心理学家皮亚杰的认知心理学的基础上。

第四章儿童语言获得的三大理论教学目的与要求:1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学重点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学难点1.了解关于学前儿童语言获得三大学派的主要代表人物及其主要观点。

2.能正确地对三大学派的主要观点进行分析和评析。

教学方法自;讨论学;答疑教学时数1课时教学过程儿童为什么能在短短的几年内掌握复杂的语言?儿童语言知识和能力从何而来,是先天具有的还是后天习得的?对此,20世纪的心理学家和语言学家进行了各种探究。

关于幼儿语言发展的理论,有许多流派、学说,他们之间相互纠缠、或貌相似而实相异,大体上可以把他们归为三大类:后天环境论、先天决定论、先天与后天相互作用论。

学前儿童语言的获得有三大理论:1.后天环境论:↗机械模仿说①模仿说↘选择性模仿说②强化说:斯金纳的观点及批评③中介说:基本观点及批评2.先天决定论:①先天语言能力说及乔姆斯基的基本观点②自然成熟说及勒纳伯格的基本主张3.先天与后天相互作用论:①皮亚杰的认知说以及基本观点。

②布朗等的规则学说及基本观点。

③布鲁纳等的社会交往学说及基本观点。

第一节后天环境论以巴甫洛夫的条件反射理论和华生的行为主义学说为基础理论的学者,在儿童语言发展的问题上都比较强调后天环境的因素。

这些学者关于儿童语言发展的理论,都是被称为后天环境论。

在行为主义者看来,儿童撑握语言,就是在后天的环境中通过学习获得语言的习惯,语言习惯的形成,是一系列“刺激——反应”的结果。

以行为主义理论背景的后天环境论者,关于语言获得的观点因强调的侧重点不同而并不完全一致,其内部还可以分为模仿说、强化说、中介说三种。

一、模仿说(一)主要观点模仿说认为,儿童是通过对成人语言的模仿而学会语言的,儿童的的语言是其父母语言的翻板。

(二)评价模仿是幼儿学习语言的重要方法,但它忽视儿童掌握语言过程中的主动性和创造性,显然是有失偏颇的。

学前语言教育考点串讲第一章学前儿童语言的获得与发展前语言获得是指大约一岁半前儿童出现的各种语言现象,它为儿童正式获得语言做准备。

儿童前语言获得的关键在于语音核心能力的获得。

处于前语言期的儿童围绕语音,发展了三个方面的能力:前语言感知能力、前语言发音能力和前语言交际能力。

前语言感知从低到高又分为辨音、辨调和辨义三个水平层次,前语言发音可以分为单音发声、音节发声和前词语发声三个阶段,前语言交际能力的发展表现为产生交际倾向、学习交际“规则”和扩展交际功能三个阶段。

这三种前语言交际能力相互联系、互为条件、共同发展,构成了儿童的前语言经验。

语言形式是指儿童语言中的约定俗成的符号系统和系列规则。

语音是指语言的声音,和杂乱的声音不同之处在于它有实际意义,而杂乱的声音毫无实际意义。

所以,语音的发展,严格地说,是从呀语阶段之后开始的。

从1岁或l 岁半时起,儿童开始学习发成人词的音,但常会出错,错误的类型受儿童所处的具体语言环境的影响,表现不尽一致。

英语儿童常见的错误有删除、替代、同化等,汉语儿童的语音发展有其自身的规律。

语法的发展包括词法和句法的发展。

儿童词法的发展是指儿童词汇量的增加、词汇类别的增多和构词能力的提高三个方面。

语言内容即语义的获得。

儿童语义的发展是指儿童对词、句子和语段3个语言结构层次在理解上的发展和获得。

儿童语义的获得具有以下几个特点:(1)根据当前的语境和已有的经验猜测语词的意思,最初的猜测通常是不全面或不正确的;(2)对语义的理解经历理解词或句子所表达的基本语义关系、理解语言的实用意义和理解句子的各个语词的含义等几个阶段。

儿童获得词义要比获得语音、句法更加复杂,可以说,词义的获得贯穿人的一生。

儿童最早获得的是专用名词,然后逐渐获得普通名词、相对词等。

语用技能的获得。

语用技能是指交谈双方根据语言意图和语言环境有效地使用语言工具的一系列技能,具体包括对听者特征的敏感、对语境变化的敏感、对听者反馈的敏感、交谈双方保持同一话题的能力以及对交流中礼貌程度的调节技能。

论述幼儿言语基本能力的获得幼儿在语言发展过程中逐步获得言语基本能力,为后续的语言沟通和交流打下基础。

下面将从两个不同维度论述幼儿获得言语基本能力的过程。

首先,生理因素对幼儿言语能力的获得起到重要作用。

幼儿在出生后就开始吸收语言信息,耳蜗的发育使其能听到声音,并通过大脑处理和理解。

乳幼儿期,存在着“听觉期”,幼儿通过听觉输入来学习语音、语调和语言的基本单位。

随着听力系统的进一步发育,幼儿能够感知和辨别日常生活中的声音,并逐渐从婴儿的“意象语言”过渡到有目的性的交流。

此时,他们开始观察说话者的口腔运动,模仿发音,逐步形成单字和简单句子。

其次,环境因素对幼儿言语能力的获得同样至关重要。

家庭和社交环境是幼儿学习语言的最主要环境之一。

幼儿通过与家人、朋友和照顾者的互动,学习到正确的发音、语法和语义。

他们通过模仿和重复,逐渐掌握语言的结构和用法。

而丰富多样的言语刺激和语言环境也能够激发幼儿的表达欲望和语言能力。

例如,家长以适应幼儿理解水平的方式与幼儿进行简单的对话,鼓励他们说话,提供正确的语言范本,以促进他们正确认识和使用语言。

值得一提的是,幼儿获得言语基本能力的过程是个体差异很大的。

有的幼儿语言能力获得较早,表达和理解都较为出色,而有的幼儿则在发展起步较晚。

这种差异可能与遗传、环境、个体差异和身体发育等因素有关。

因此,及早发现和纠正潜在的言语发展问题,提供适当的干预和支持,是促进幼儿言语能力获得的重要措施。

总的来说,在生理和环境的共同作用下,幼儿逐步获得了言语基本能力。

通过听觉输入、模仿和重复以及与他人的互动,幼儿能够发展出正确的发音、语法和语义,从而实现有效的语言沟通和交流。

第四章学前儿童的语言获得儿童为什么能在短短的几年内掌握各种复杂而抽象的规则?儿童的语言知识和能力是先天具有的还是后天习得的?在获得语言的过程中,是单纯语言能力的发展还是和一般认知能力的发展有关?在语言获得的过程中儿童是主动得创造者还是被动的接受者(或模仿者)?语言是否为人类所独有?这些问题在近20年来已成为心理学家和语言学家热烈讨论的问题。

由于学者们对这些问题所作的解释不同二形成了各种关于语言获得的观点和理论。

各种理论的分歧,主要表现在对语言规则系统获得的解释上。

影响最大的有先天决定论、后天环境论、先天与后天相互作用论等三派理论,每一派中有各种不同的主张。

这些理论的分歧,实际上还是关于儿童发展理论的分歧,是有关儿童发展理论争论的继续。

第一节后天环境论在对待儿童成长的问题上,一直存在着先天(遗传、生理)与后天(环境、教育)的争论,这种争也硬性规定到对于儿童语言发展的看法。

以巴甫洛夫的条件反射和两种信号系统的学说、华生的行为主义学说为理论基础的学者,在儿童语言发展的问题上都比较强调后天环境的因素。

这些学者关于儿童语言发展的理论,可以称为后天环境论。

一般来说,后天环境论者把语言看作一种习惯,否定或轻视儿童语言发展中的先天的或遗传的因素。

在行为主义者来看,儿童掌握语言,就是在后天的环境中通过学习获得语言习惯的,语言习惯的形成,是一系列“刺激-反应”的结果。

以行为主义为理论背景的后天环境论者,关于语言获得的观点因强调的侧重点不同而并不完全一致,其内部还可以分为模仿说、强化说和中介说三种。

一、模仿说模仿说认为,儿童是通过对成人语言的模仿而学会语言的。

成人的语言是刺激,儿童的模仿是反应。

模仿说可分为早期的机械仿说和后来的选择性模仿说。

(一)机械模仿说机械模仿说事较早的行为主义理论。

它最早是由美国心理学家阿尔波特于1924年首先提出,机械模仿说把儿童的语言看作是其父母语言的翻版,忽视儿童掌握语言过程中的主动性和创造性,显然是偏颇的。

应当承认,模仿在儿童语言的发展中,有一定的甚至是比较重要的作用,但它对一下一些儿童语言发展的根本问题和发展中的一些重要现象,却不能解释。

自从乔姆斯基的转换生成语言学问世以来,人们大都同意这样的定义:“语言室一个由无限多个句子构成的集合。

”即任何一种语言的句子都是无限的。

(二)选择性模仿说机械模仿说在20世纪20年代到50年代之间很流行,但是随着乔姆斯基对此的批评而日落西山。

不过,也有不少研究还是表明,模仿在儿童语言发展中确实是有作用的。

为克服机械模仿之不足,不少学者对机械模仿说进行改造,提出了“选择性模仿”这一新概念。

当儿童对某种语言现象具有一定的接受能力是,就会对这种语言现象进行选择性模仿。

选择性模仿是对示范者语言结构的模仿,而不是对其具体内容的模仿。

选择性模仿把示范句的语法结构应用于新的情景以表达新的内容,或将模仿获得的结构重新组合成新的结构。

这样便产生了儿童自己的话语。

和传统的模仿说相比,选择性模仿具有两个特点:第一,示范者的行为和模仿者的行为反应之间具有功能关系,即两者不仅在形式上,更重要的还在功能上相似。

因此,模仿者对示范者的行为不鄙视一一对应的临摹。

第二,选择性模仿不是在强化和训练的情况下发生的,乃是在正常的自然情境中发生的语言获得模式。

模仿者行为和示范者行为的关系,在时间上既不是及时的,在形式上又不是一对一的。

这样获得的语言既有新颖性,又有学习和模仿的基础。

二、强化说强化说事行为主义最有影响的解释儿童语言发展的理论。

强化说一刺激一反应论和模仿说为基础,并特别强调“强化”在儿童语言学习中的作用,认为儿童是通过不断的强化学会语言的。

强化说的主要代表人物是被称为联想派大师的斯金纳。

(一)斯金纳的基本观点提出了“自动的自我强化”的概念。

这一概念是只儿童的模仿性发音也会对儿童产生强化作用。

所谓“强化依随”是只强化刺激紧跟在言语行为之后发生,它有两个特点:第一,最初被强化的事个体的偶然发生的动作。

反应和强化知识一种时间上的关系,并非有目的、有意志的行为。

第二,强化依随是渐进的。

(二)对强化说的批评概括为以下几点:第一,乔姆斯基认为,刺激、反应、强化等概念,是行为主义心理学家在实验中通过小白鼠等动物的实验得出的,人的语言行为必然不用于动物的“行为”。

行为主义者把动物的“行为?与人的语言行为相提并论,用来解释儿童语言的发展,是不合适的。

第二,行为主义者把语言行为简单地看作一系列刺激以反应现象,只强调语言可观察、可测量的外部因素,并认为弄清楚了这些制约语言反应的变量,就可以预测人的各种语言行为。

第三,强化虽然是儿童学习语言的一种方式,但绝不是唯一的方式。

语言的单位和规则是悠闲地,但是由这些单位和规则所生成的句子却是无限的。

而且,在儿童语言发展的自然环境中,成人比较关注的是儿童语言内容的正确性,而不是语法结构的正确性。

三、中介说(一)中介说的基本观点中介说又称传递说,是为解决传统的刺激一反应论的检点换缺陷二提出的一种改良主张。

(二)对中介说的批评中介说在刺激与反应之间加上了传递性刺激和传递性反应的中介,以此来解释客观环境怎样通过语言作用于人,语言怎样表象当时当地的事物,新的语言怎样创造出来并被理解等,都是传统那个的刺激一反应论所不能解释的问题;并利用它进而解释儿童是怎样通过一系列的刺激一反应链条学会语言的,这是一大进步。

但是由于中介说不愿放弃刺激以反映的基本模式,还是有许多不能自圆其说的地方。

一般认为,行为主义框架下的后天环境论,是一种过时的陈旧理论。

但是,从以上的讨论中可以看到,这些理论中也包还有许多合理的成分,对它们一概否定并不是科学的态度。

而且这一类型的理论也在自己的研究和他人的批评中,不断的修正和发展,由机械模仿说到选择性模仿说和强化说,再到中介说,都增加了一些新的内容,围着一传统的学说灌注了新的活力;一些新形成的学说,也从中吸取了许多营养。

第二节先天决定论先天决定论者,强调人的先天语言能力,强调遗传因素对儿童语言发展的决定性作用,忽视乃至否定后天环境因素的影响,与后天环境论针锋相对,这方面较有影响的理论主要是先天语言能力说和自然成熟说。

一、先天语言能力说先天语言能力说又称“转换生成语法说”。

决定儿童能够说话的因素不是经验和学习,而是先天遗传的语言能力,这里的语言能力指的是语言知识,即普通的语法知识。

(一)乔姆斯基的基本观点同后天环境论者的观点相反,先天语言能力说认为,儿童“是自然界特备制造的小机器,是专为学语言而设计的”。

乔姆斯基注意到以下的事实:儿童掌握本族的语言异常迅速,极其完善和极富创造性;尽管语言环境不同,但世界各名族儿童获得语言,尤其是句法结构的顺序基本一致,时间也大致相同;尽管各种句子的形式不一样,但它们都有着共同的普通语言的基本形式,即语法结构。

儿童获得语言的过程,就是为普遍的语言范畴和规则赋值的过程。

(二)对先天语言能力说的批评第一,乔姆斯基的理论是思辨的产物。

人脑中是否存在一个如乔姆斯基所说的那种由语言普通特征和先天的语言评价能力构成的LAD,那是一个无法证明的假设。

第二,过于低估后天语言环境作用。

许多研究报名,儿童各阶段语言的发展,同成人与儿童交通的语言成正相关。

第三,史莱辛格对儿童生来具有LAD这种普通的语言范畴和规则提出了反证。

儿童生来并不具有如乔姆斯基所说的普遍语法范畴。

而且,如果说儿童生来就具有这些范畴的话,就不会在获得语言的过程中出现儿童特有的语言现象,因为这些特有的语言现象并不在乎人类的普遍语法。

第四,先天语言能力说非常强调儿童本身在获得语言过程中的主动性和创造性,但既然人类生来就拥有一套现成的、可以规定本族语言如何理解和产生的普遍语法规则系统,就无需儿童本身在做什么探索和发现了。

二、自然成熟说一、语言能力的先天性这种行为在需要之前就出现了;他的出现不是主观决定的;它的出现不是靠外部原因激发的;获得这种行为往往有个“关键期”;直接教授和反复训练对这种行为的后的形象甚小;它的发展具有阶段性,通常与年龄和其他方面有关。

如果某种行为具备如上六条,就可以说是与生俱来的。

勒纳格证明,语言行为完全符合这些标准,因此是先天性的。

二、语言能力的自然成熟不同名族儿童的生理发展是相似的,所以其语言的发展过程和速度也是相似的,儿童胜利的发展是由遗传因素决定的,语言获得是由先天遗传因素决定的。

三、语言发展的关键期约从2岁左右开始到青春期为止。

他指出儿童在发育时期,语言能力受大脑右半球支配。

在成长过程中,语言能力要从右半球转移到左半球,即大脑的侧化。

第三节先天与后天相互作用论无论是后天环境论还是先天决定论的观点,都是较为极端、激进的。

它们要么只强调后天因素而否定或护士后天因素,要么只强调先天因素而否定或轻视后天因素,都难以对儿童的语言获得作出满意的解释。

一、皮亚杰的认知说认为儿童的语言发展是主客体相互作用的结果。

一认知说的基本观点1.语言室儿童许多符号功能中的一种,符号功能是指儿童应用一种象征或符号来代表某种事物的能力1.认知结构是语言发展的基础,语言结构随着认知结构的发展而发展2.个体的认知结构和认识能力是不断发展的,他来源与主客体之间的相互作用1.儿童的语言结构具有创造性(二)对认知说的批评语言发展受诸多因素的影响,过分强调认知这一因素,也未免太片面。

因此,认知说只强调认知发展发展对语言发展的影响,而忽视乃至否定语言发展对认知发展的影响,这种“单向”影响的看法,也已经受到越来越多的批评。

二、规则学习说和社会交往说在对各种理论兼收并蓄和进行发展的过程中,由于吸收的方式和强调的重点不同二表现出不同的倾向。

这两种那个不同的倾向可以用“规则学习说”和“社会交往说”来概括。

(一)规则学习说认为,儿童具有一种理解母语的先天处理机制,但是,这种机制主要是一种学习和评价的能力,而不具有如乔姆斯基所说的语言普遍特征。

儿童的语言学习主要是对规则的学习。

因此在儿童语言发展的早期,还有许多过分概括的显现。

规则学习说同行为主义的最大不同,是他强调儿童的语言学习有先天能力的存在。

(二)社会交往说它们特别重视儿童与成人语言交往的实践,并认为儿童和成人语言交际的互动实践活动,对儿童语言额发展起着决定性的作用。

社会交往几乎可以看做是儿童的一种天性。

儿童在会说话之前,就已经能用体态与成人交际,并听懂一些成人的话语;在单词句和双词句阶段,儿童以语言、体态或者是体态语言相结合的方式作为交际手段;最后过渡到可以完全用语言进行交际。