消化道病理

- 格式:ppt

- 大小:13.75 MB

- 文档页数:12

(胰十二指肠whipple手术标本)十二指肠乳头壶腹部低分化腺癌,大小3x2cm,浸润十二指肠全层及胰头,见神经侵犯,脉管内瘤栓形成,胃及十二指肠切缘阴性,胰腺切缘阴性,胆总管断端切缘阴性。

胃周淋巴结0/1阳性,胰周淋巴结0/3阳性;另十二指肠球部慢性溃疡,大小0.9*0.7cm;十二指肠粘膜下脂肪瘤,大小2x1.3cm。

(胆囊)粘膜慢性炎。

(小肠)胃肠道间质瘤,大小5x5x3.5cm,核分裂数<5个/50HPF,两端切缘阴性,临床危险度评估:低危险度。

免疫组化结果:CD117 +,DOG-1 +,CD34 -,SMA +/-,Desmin -,S-100 -,Ki-67 约10%。

(食管、部分胃标本)食管腺鳞癌,呈粘液表皮样结构,浸润至外膜层,伴脉管内瘤栓形成,神经侵犯,上下切缘阴性。

贲门周围淋巴结0/2阳性。

(胃主动脉旁淋巴结)0/6阳性。

(贲门旁淋巴结)0/2阳性。

(幽门旁淋巴结)0/2阳性。

(食管旁淋巴结)0/11阳性。

(左上肺)肺实性病变,纤维组织增生,未见肿瘤侵犯。

免疫组化结果:CK5/6 部分+,P63 部分+,CK34BE12 部分+,Syn -,CgA -,CD56 -,CK7 -,CK20 -,CAM5.2 +,SMA -,CD117 -。

(胃)胃窦小弯中-低分化腺癌(Lauren分型:肠型),大小3.5x3.5cm,溃疡型,浸润至浆膜下层,未见明确神经及脉管侵犯,上下切缘阴性,小弯侧淋巴结0/16阳性,另见癌结节一枚,大弯侧淋巴结1/1阳性,另见癌结节一枚。

(贲门右侧第一组淋巴结)0/1阳性。

免疫组化结果:Muc-1 +,Muc-2 局灶+,Muc-5AC 局部+,Muc-6 -,c-erbB-2(GC) 3+,Syn 散在+,CgA 散在+,CK7 +,CK20 +,Ki-67 >80%,P53 +。

(直肠)中分化腺癌,溃疡型,大小3x2.5cm,浸润至肌层,未见明确神经及脉管侵犯,上下切缘阴性,肠周淋巴结1/18阳性。

上消化道早癌内镜检查与临床病理诊断对比分析上消化道早期癌症是指位于食管、胃和十二指肠的早期癌变,一般无症状或只有轻微症状。

这种类型的癌症通常发展缓慢,但如果不及时发现和治疗,可能会导致严重的后果。

早期的内镜检查和临床病理诊断对于上消化道早期癌症的诊断和治疗非常重要。

本文将对上消化道早期癌症的内镜检查和临床病理诊断进行对比分析,以探讨其诊断的准确性和可靠性。

一、上消化道早期癌内镜检查上消化道早期癌内镜检查是通过内窥镜将摄像头插入食道、胃或十二指肠,检查黏膜表面的异常变化。

内镜检查还可以进行组织活检,以确定病变的性质和程度。

内镜检查对于早期癌症的诊断非常敏感,能够检测到非典型细胞变化、肿瘤的早期形成和细微的黏膜异常。

内镜检查的准确性和可靠性,对于上消化道早期癌症的早期诊断起着至关重要的作用。

二、上消化道早期癌临床病理诊断临床病理诊断是通过组织活检和病理学分析,确认癌细胞的类型、分级和浸润深度。

临床病理诊断可以提供更为具体的病变信息,包括肿瘤的类型、分化程度、浸润深度和血管侵袭等重要指标。

临床病理诊断对于上消化道早期癌症的治疗策略和预后评估具有重要意义。

1.准确性和敏感性内镜检查对于上消化道早期癌症的诊断准确性和敏感性非常高,能够发现细微的黏膜异常和病变。

内镜检查存在一定的局限性,比如对于隐匿性病变的诊断效果较差。

相比之下,临床病理诊断通过组织活检和病理学分析,提供了更为具体的病变信息,对于隐匿性病变的诊断效果更佳。

2.特异性和阳性预测值内镜检查的特异性和阳性预测值较高,假阳性率较低。

内镜检查的结果可能受到操作者经验和技术水平的影响。

而临床病理诊断的特异性和阳性预测值较低,容易出现假阳性结果。

内镜检查和临床病理诊断在诊断结果的可靠性上存在一定的差异。

3. 综合分析综合分析来看,内镜检查和临床病理诊断在上消化道早期癌的诊断上各有优势和限制。

内镜检查具有快速、无创伤和高分辨率的特点,能够及时发现早期癌变,提高治疗的成功率和预后。

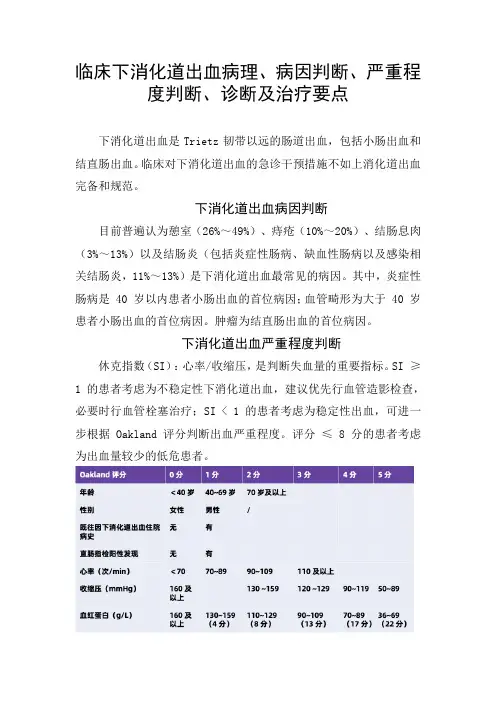

临床下消化道出血病理、病因判断、严重程度判断、诊断及治疗要点下消化道出血是Trietz韧带以远的肠道出血,包括小肠出血和结直肠出血。

临床对下消化道出血的急诊干预措施不如上消化道出血完备和规范。

下消化道出血病因判断目前普遍认为憩室(26%~49%)、痔疮(10%~20%)、结肠息肉(3%~13%)以及结肠炎(包括炎症性肠病、缺血性肠病以及感染相关结肠炎,11%~13%)是下消化道出血最常见的病因。

其中,炎症性肠病是 40 岁以内患者小肠出血的首位病因;血管畸形为大于 40 岁患者小肠出血的首位病因。

肿瘤为结直肠出血的首位病因。

下消化道出血严重程度判断休克指数(SI):心率/收缩压,是判断失血量的重要指标。

SI ≥1 的患者考虑为不稳定性下消化道出血,建议优先行血管造影检查,必要时行血管栓塞治疗;SI < 1 的患者考虑为稳定性出血,可进一步根据 Oakland 评分判断出血严重程度。

评分≤ 8 分的患者考虑为出血量较少的低危患者。

下消化出血诊断下消化道出血症状隐匿,缺乏特异性,较难通过胃肠镜检查全面探及,导致其检出率低,诊断困难。

目前主要手段包括胃镜、结肠镜、胶囊内镜、小肠镜等内镜检查和 CT 小肠造影(CTE)、CT 血管造影(CTA)、磁共振小肠造影(MRE)、数字减影血管造影(DSA)等影像学检查。

内镜检查结直肠镜是明确结直肠出血的重要手段。

目前普遍认为因出血住院的患者,在住院期间完善内镜检查即可。

针对高危出血或活动性出血的患者,建议入院 24 h 内完善急诊结直肠镜检查。

对于结直肠镜检查阴性的下消化道出血患者需要怀疑小肠出血。

胶囊内镜和小肠镜是小肠出血患者的主要诊断方式。

因小肠镜检查时间长、患者耐受差等原因,临床首选胶囊内镜检查。

胶囊内镜对小肠出血的诊断率与出血状况密切相关,但急性出血期常因视野不佳影响观察,因此建议在出血停止后 3 天行择期胶囊内镜检查(最长不应超过 2 周)。

影像学检查CTE 可以同时显示肠腔内外的病变,对疑似小肠出血患者的诊断率为 40%。

临床分析消化道溃疡病灶的病理形态学特征消化道溃疡是一种常见的疾病,主要指胃和十二指肠黏膜上发生的溃疡。

其病理形态学特征对于溃疡的诊断和治疗具有重要意义。

本文将从病理形态学特征入手,较为详细地介绍消化道溃疡病灶的临床分析。

一、病理形态学特征消化道溃疡病灶主要包括早期溃疡和晚期溃疡两种类型。

早期溃疡主要表现为溃疡底部为浅表溃疡或浸润性溃疡,形态呈圆形、椭圆形或不规则状。

溃疡边缘清晰,有较为明显的边界线,周围组织充血,但无明显病灶扩散。

晚期溃疡则溃疡底部更深,边缘模糊、不规则,病变呈现更明显的浸润性生长。

除了溃疡形态上的差异,组织学上的特征也对消化道溃疡的临床分析有重要作用。

病理切片观察可以发现溃疡底部有明显的坏死组织,周围组织存在炎症反应,尤其是充血、水肿、炎性细胞浸润等。

溃疡的边缘部分也可见到不同程度的炎性细胞浸润。

二、胃溃疡与十二指肠溃疡的比较胃溃疡和十二指肠溃疡是消化道溃疡的两种主要类型,其病理形态学特征各不相同。

胃溃疡主要表现为胃黏膜下层淋巴组织增生和萎缩,黏膜上皮细胞变性、变浸润和溃疡形成。

病理切片观察可以发现溃疡边缘有充血、水肿、淋巴细胞和浆细胞浸润,伴有炎性渗出物和瘢痕形成。

胃溃疡还可以伴有幽门螺杆菌感染,这种感染会进一步加重溃疡的病理变化。

相比之下,十二指肠溃疡的病理形态学特征略有不同。

十二指肠溃疡主要发生在球部和降部,较为常见。

病理切片观察可见溃疡底部为慢性炎症、淋巴细胞和浆细胞浸润,而不像胃溃疡那样伴有明显的瘢痕形成。

此外,十二指肠溃疡可合并胆囊疾病,如胆囊结石等。

三、消化道溃疡的临床分析通过对消化道溃疡病灶的病理形态学特征的深入分析,我们可以更好地了解该疾病的临床表现和治疗策略。

首先,对溃疡病灶的形态学特征进行观察可以判断其是否为早期或晚期溃疡,进而决定治疗方案的选择。

早期溃疡多为表浅溃疡,治疗相对较为简单,可以尝试非侵入性的治疗方法。

而晚期溃疡则需要更加积极地进行治疗,包括手术干预等。