第一轮复习:君主专制政体的演进与强化

- 格式:ppt

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:37

![[高考历史]2020届一轮复习一轮复习 专题1 第2讲 君主专制政体的演进与强化及专制时代晚期的政治形态 .doc](https://uimg.taocdn.com/690b1a53bed5b9f3f90f1c61.webp)

第2讲君主专制政体的演进与强化及专制时代晚期的政治形态考点1| 君主专制政体的演进与强化1.汉朝州刺史的设置设置:西汉汉武帝时期,将全国划分为十三个监察区域,称十三州部,每州部设刺史一人,以监察地方政治。

2.唐朝三省六部制(1)中国古代中央政治制度①特点:总体上呈现出专制皇权日益加强,相权日益分散削弱的特点。

具体表现为:a.相权逐渐削弱。

b.皇权逐渐增强。

c.皇权和相权的矛盾贯穿始终。

②史实:a.秦始皇设三公九卿。

b.汉武帝频繁更换丞相、中外朝制度。

c.唐朝实行三省六部制。

d.宋朝设参知政事、枢密院、三司分割相权。

e.明太祖废除丞相,权分六部,明成祖设内阁。

f.雍正帝设军机处,君主专制达到顶峰。

(2)中国古代地方管理制度①特点:整体呈现出中央集权逐渐加强、地方权力不断削弱。

具体表现为:a.地方权力日益集中到中央。

b.地方行政体制日益完善。

c.地方监察体系日益完备。

②史实:a.秦朝废分封,行郡县。

b.汉初郡国并存,汉武帝设十三州部刺史。

c.唐朝是道、州、县三级。

d.宋朝路、州、县三级。

e.元朝地方行省制度。

6.中国古代王朝的监察体制(加试)(1)秦代:中央设御史大夫,地方设监御史。

(2)汉代①中央:御史大夫负责监察百官。

②地方:设立刺史制度,分全国为十三州部,每州部设刺史一人,监察地方政治。

(3)汉代以后,历朝都有监察机构的设置,如御史台、都察院等。

唐代御史台定期到京都各监狱视察执法情况。

宋代的提点刑狱司是专职监察刑狱的官员。

(4)影响:监察体制的建立,在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。

但是专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。

监察官员只是帝王的耳目和工具。

7.中国古代的世官制、察举制与科举制(加试)(1)世官制:将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。

(2)察举制:汉武帝时期,诏令中央和地方的主要行政长官向朝廷举荐人才的制度。

(3)九品中正制:是魏晋南北朝时期的重要选官制度。

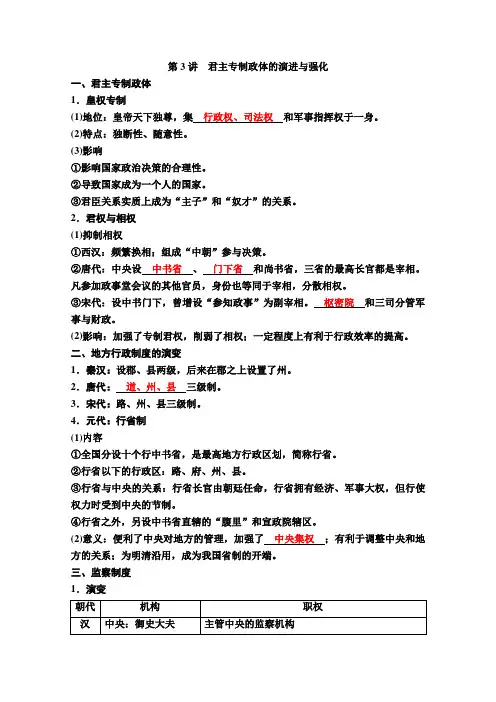

第3讲君主专制政体的演进与强化一、君主专制政体1.皇权专制(1)地位:皇帝天下独尊,集行政权、司法权和军事指挥权于一身。

(2)特点:独断性、随意性。

(3)影响①影响国家政治决策的合理性。

②导致国家成为一个人的国家。

③君臣关系实质上成为“主子”和“奴才”的关系。

2.君权与相权(1)抑制相权①西汉:频繁换相;组成“中朝”参与决策。

②唐代:中央设中书省、门下省和尚书省,三省的最高长官都是宰相。

凡参加政事堂会议的其他官员,身份也等同于宰相,分散相权。

③宋代:设中书门下,曾增设“参知政事”为副宰相。

枢密院和三司分管军事与财政。

(2)影响:加强了专制君权,削弱了相权;一定程度上有利于行政效率的提高。

二、地方行政制度的演变1.秦汉:设郡、县两级,后来在郡之上设置了州。

2.唐代:道、州、县三级制。

3.宋代:路、州、县三级制。

4.元代:行省制(1)内容①全国分设十个行中书省,是最高地方行政区划,简称行省。

②行省以下的行政区:路、府、州、县。

③行省与中央的关系:行省长官由朝廷任命,行省拥有经济、军事大权,但行使权力时受到中央的节制。

④行省之外,另设中书省直辖的“腹里”和宣政院辖区。

(2)意义:便利了中央对地方的管理,加强了中央集权;有利于调整中央和地方的关系;为明清沿用,成为我国省制的开端。

三、监察制度1.演变(1)积极①一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败,整顿吏治。

②打击地方割据势力,维护中央集权。

(2)局限①监察官员不代表社会履行职责,只是帝王的耳目和工具。

②监察官员和监察机构贪赃枉法的情形司空见惯。

③专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。

四、选官制度1.世官制:官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承。

2.察举制(1)含义:由官吏察访合适的人才向中央推荐,最后由中央予以任用的选官制度。

(2)表现:汉武帝曾下诏策试贤良。

(3)评价:从考选的对象和内容以及方式和程序上,都体现出封闭特征。

第2讲 君主专制政体的演进与强化和明清君主专制的加强 [考纲要求] 1.汉到元政治制度的演变。

2.明清君主专制制度的加强。

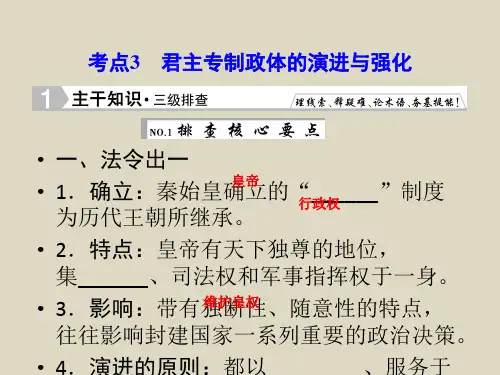

考点一 从汉至元政治制度的演变一、从汉至元君主专制的演进1.法令出一⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧ 创立:秦始皇开始使用“皇帝”称号,确立了“皇帝”制度。

特点⎩⎪⎨⎪⎧①皇帝有天下独尊的地位。

②国家的法律、政策,都决定于皇帝一人的意志。

③以维护皇权、服务于皇帝为基本原则。

弊端:君主理念具有独断性和随意性,影响国家政治决策的合理性。

思维发散 隋唐盛世的表现政治上:三省六部制的完善、科举制的开创。

(必修1)经济上:曲辕犁、唐瓷器(南青北白)、海上丝绸之路的兴盛。

(必修2)文化上:唐诗、书法(颜真卿、柳公权、张旭等书法大家)、绘画(吴道子等画家涌现)。

(必修3)[思维导图] 专制主义中央集权制度二、选官制度、监察体制的演变错误!错误!三、从汉至元地方行政机构的设置1.历代行政区划 朝代行政机制秦、西汉郡—县两级制 东汉 州—郡—县三级制 唐代 道—州—县三级 宋代路—州—县 元代省—路—府—州—县2. 元代行省的设置(1)元代确立行中书省作为地方常设行政机构,全国分设十个行中书省以及中书省直辖的“腹里”和宣政院管辖的西藏和四川、青海部分地区。

(2)行省的民政、军政、赋税征收等权力皆受中央的节制,中央还以监察机构进行监督,以省官互迁等形式加以控制。

[图解要点] 郡县制与行省制一、君主专制与君权、相权关系的演变史料一 (汉代)宰相之职,佐天子总百官、治万事,其任重矣。

解读 史料表明汉代宰相是辅助皇帝处理政事、统领百官的助手,位高权重。

史料二 然自汉以来,位号不同,而唐世宰相,名尤不正。

初,唐因隋制,以三省之长中书令、侍中、尚书令共议国政,此宰相职也。

1.选官制度的历史变化2.中国古 代王朝 的监察体制解读该史料表明隋唐时期三省长官皆为宰相,共议国事,实为分散相权。

史料三解读上述史料反映了宰相由坐到站再到跪,反映出皇帝独尊、君权强化的趋势。

课题三 君主专制政体的演进与强化一、汉代政治——汉承秦制1.君主专制的演进(1)汉初,丞相集决策、司法、行政大权于一身,位高权重。

(2)汉武帝重用身边侍从、秘书等人,参与军国大事,以削弱相权。

2.中央集权的发展:郡国并行制(1)背景:郡县、封国并存,封国有时与朝廷对抗。

(2)措施:汉武帝在汉景帝平定“七国之乱”的基础上,颁布“推恩令”。

(3)结果:中央集权得到加强。

3.选官制度:察举制(1)概况:汉武帝令郡国每年举荐孝、廉各一人,建立起人才选拔制度。

(2)选官标准:孝廉。

(3)特点:由下而上推荐人才为官。

4.政治特点1.中央官制:出现三省体制握有实权的先是尚书省,后有中书省和门下省,逐步形成三省体制。

2.门阀政治的形成(1)原因(2)而导致门阀政治逐渐退出历史舞台。

3.选官制度采取九品中正制,世家大族依靠门第步入仕途,朝廷要职多由世家大族担任。

[注]“汉承秦制”主要说明汉朝的规章制度基本上都是继承并维护了秦始皇开创的中央集权制度。

主要表现为承袭了秦朝君主专制制度、郡县制、监察制度、官吏选任制度、法律制度、赋税制度、官吏管理制度等,维护了秦汉“大一统”局面。

[辩]郡国并行制的合理性西汉初推行的封国制导致了后来的王国问题,严重威胁中央集权,但它的实行有一定的合理性。

汉初诸吕叛乱时,郡县官吏消极观望,未闻有讨伐诸吕者。

是齐王刘襄、琅琊王刘泽等刘氏子弟发兵讨伐,一举诛灭了诸吕,维护了刘氏统一政权,这表明汉初封国制度有利于稳定政治局势。

此外,郡国并行制也有利于汉初的经济恢复。

[注]“推恩令”规定诸侯王死后嫡长子继承王位,其他子弟分割部分土地为列侯,归郡管辖,王国越分越小。

推恩令并没有废除分封制,它只是分割了封国的领地,从而削弱了地方势力,加强了中央集权。

郡国并行制是整个汉朝时期的地方行政制度。

[拓]门阀士族门阀士族是以宗族为纽带所形成的封建贵族特权的集团,形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末至南朝逐渐衰落,士族享有特权,把持政权,世代为官,严格等级,标榜门第,构成了强大的社会政治势力。

第2讲 君主专制政体的演进与强化和专制时代晚期的政治形态考点1| 汉到元政治制度的演变NO.1识记——主干梳理·知识自查1.法令出一(1)创立:嬴政开始采用“皇帝”称号,确立了“皇帝”制度。

(2)特点①皇帝有天下独尊的地位,集行政权、司法权和军事指挥权于一身。

②国家的法律、政策,都取决于皇帝一人的意志。

③具有独断性、随意性。

(3)影响:影响国家重要的政治决策;都以维护皇权、服务于皇帝为基本原则。

2.君权和相权(1)调整原因⎩⎪⎨⎪⎧①防范宰相擅权。

②加强统治,提高行政效率。

③弥补政事繁多而宰相才干不足的缺陷。

(2)措施[轻巧识记] 君主专制的演进3.中国古代王朝的监察体制(1)演进①积极:在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。

②消极:专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。

4.选官制度的历史变化(1)世官制:将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。

(2)察举制①含义:由官吏察访合适的人才向中央举荐,最后由中央予以任用的选官制度。

②实施:汉武帝曾下诏策试贤良;魏晋南北朝时期,以九品官人法为基础选拔官吏。

③评价:体现出封闭的特征,其形式都是以官举士,权操于上。

(3)科举制①实施:隋朝创立以考试选官的制度,以儒学经义为考试内容。

明清时期演变为八股取士。

②评价[形象记忆] 选官制度的演变及标准5.地方行政体制的沿革(1)历代王朝行政区划(2)①元代确立了以行中书省作为地方常设行政机构,全国分设十个行中书省以及中书省直辖的“腹里”和宣政院管辖西藏和四川、青海部分地区。

②行省的民政、军政、赋税征收等权力皆受到中央的节制,中央还以监察机构进行监督,以省官互迁等形式加以控制。

③行省的设置,便利了中央对地方的管理,有利于加强中央集权和调整好中央和地方的关系,巩固多民族国家的统一。

[易误警示]历代王朝以行政区划的变革加强对地方的管辖(1)从汉至元在中央集权与地方分权的斗争中,中央一直强化对地方的领导、监督和制约,采取调整地方结构和分割限制地方权力的措施,加强中央集权统治。