高中地理人教版必修三第三章第二节教学设计

- 格式:doc

- 大小:531.00 KB

- 文档页数:6

高中地理人教版必修三

第三章第二节流域的综合开发

——以美国田纳西河流域为例

教学设计

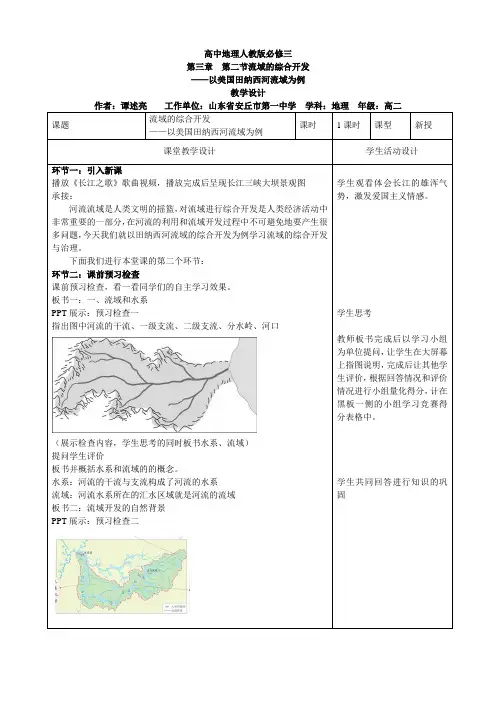

(展示检查内容,学生思考的同时板书水系、流域)

提问学生评价

板书并概括水系和流域的的概念。

水系:河流的干流与支流构成了河流的水系

流域:河流水系所在的汇水区域就是河流的流域

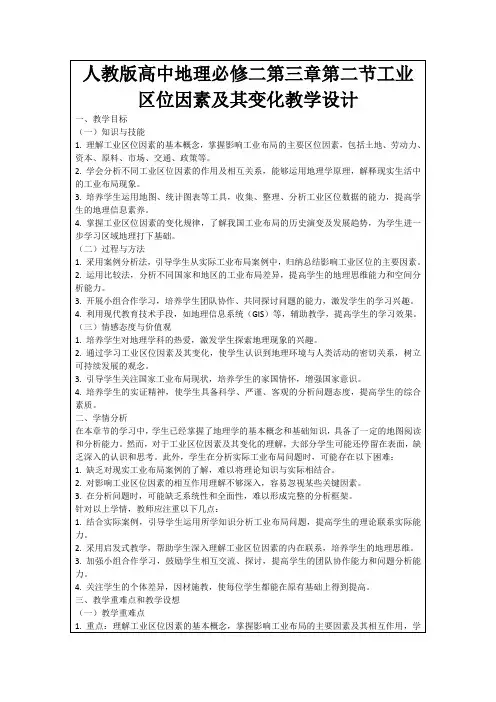

板书二:流域开发的自然背景

PPT展示:预习检查二

高中二年级

学科:地理

教案

高中地理人教版必修三

第三章第二节流域的综合开发

——以美国田纳西河流域为例

教学设计

高二三部谭述亮。

第三章大气的运动其次节气压带和风带一、教学目标1.气压带和风带的形成;2. 海陆分布对气压带和风带的影响。

二、教学重难点气压带和风带的形成。

三、教学方法讲授法、争论法、启发式教学法。

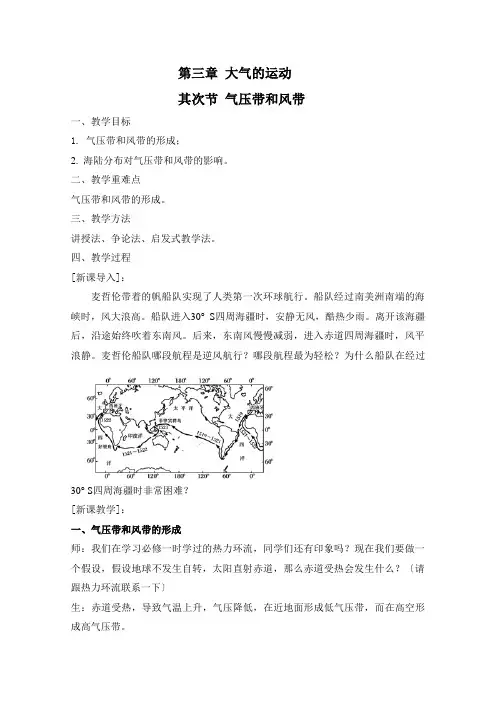

四、教学过程[新课导入]:麦哲伦带着的帆船队实现了人类第一次环球航行。

船队经过南美洲南端的海峡时,风大浪高。

船队进入30°S四周海疆时,安静无风,酷热少雨。

离开该海疆后,沿途始终吹着东南风。

后来,东南风慢慢减弱,进入赤道四周海疆时,风平浪静。

麦哲伦船队哪段航程是逆风航行?哪段航程最为轻松?为什么船队在经过30° S四周海疆时非常困难?[新课教学]:一、气压带和风带的形成师:我们在学习必修一时学过的热力环流,同学们还有印象吗?现在我们要做一个假设,假设地球不发生自转,太阳直射赤道,那么赤道受热会发生什么?〔请跟热力环流联系一下〕生:赤道受热,导致气温上升,气压降低,在近地面形成低气压带,而在高空形成高气压带。

师:我们以北半球为例,说一下此时极地的状况?生:极地由于接收不到太阳辐射气温降低,气压上升,近地面形成高气压,高空形成低气压带。

师:此时在没有任何因素的干扰之下,气流的运动是怎样的?〔赤道与极点之间〕生:在近地面,气流由极点流向赤道,在高空那么相反。

师:由此形成了单圈闭合环流,但是这是在我们假设地球不发生自转的状况下才有可能发生的,但是我们都知道这种状况目前是不存在的。

那么我们再说在地球自转的状况下,会有地转偏向力的存在。

①低纬环流:赤道四周,空气上升,气压降低,形成赤道低气压带〔热力缘由〕,所以在水平气压梯度力和地转偏向力的共同作用下,到了北纬30度四周由南风偏转为西南风,导致气流不能连续向南流淌,在此处气流积累,导致空气密度增加,气压上升,在高空形成副热带高气压带〔动力缘由〕。

在近地面,大气由副热带高气压带流向赤道低气压带,在地转偏向力的影响下,偏转成东北信风。

这样便在赤道与北纬30°之间形成一个低纬环流圈。

让学生成为课堂的主人――“工业区位因素及其变化”的教学设计作者:学校:教材版本:人民教育出版社地理必修(2)章节:第三章第二节一、教学目标1.结合实例,说明工业的区位因素。

2.工业的区位因素主要有哪些?各区位因素如何影响工业的区位选择?二、教学重点:工业的区位因素。

三、教学难点:工业区位因素的变化。

四、教学方法问题引导法、讨论法、辩论法、材料分析法、多媒体辅助教学。

五、教学过程[知识回顾]:一、农业区位因素1.农业生产活动2.农业生产具有明显的地域性3.农业区位因素4.主要的农业的区位因素(1)自然因素1)气候条件2)水源3)地形4)土壤(2)人文因素1)市场需求2)交通运输条件3)政策法规4)资金、劳动力、科技、历史、文化、政治筹因素二、农业区位因素的变化1.市场的变化2.科学技术的进步3.交通运输条件的改善和农产品保鲜、冷藏等技术的改进三、我国农业区位选择发生巨大变化1.在远离城市的广大农、牧地区形成一大批农副产品生产基地。

2•增加了高品质农产品的需求3.农作物生产摆脱了传统地域的限制4.选择易于机械化作业的农作物生产[新课导入]:某汽车公司的汽车生产线。

回答问题。

[新课教学]:第二节工业区位因素及其变化一、工业区位因素1.工业生产活动在工厂里,劳动力(工人、技术人员等)运用动力(燃料、电能等)和机械设备,将原料制成产品。

这就是工业生产活动。

《多媒体展示》图3.17工业生产的一般过程2.工业生产的一般过程3.工业主要区位因素《思考》工业主要区位因素有哪些?《多媒体展示》图3.18工业主要区位因素。

与农业相比,工业区位选择虽然也会受地形、水源等自然因素的影响,但更多是受经济、环境、政策法规等人文因素的影响。

(1)经济效益从经济效益看,工厂应当选择在利润最高的地方。

如果把工厂建在原料和动力充足、劳动力质优价廉、交通便利、市场前景广阔的地方:是很理想的,但是实际上很少有这样所有条件都理想的场所。

因此,在市场因素一定的情况下, 为了获取最大的经济效益,决策者会综合考虑多种成本,把工厂建在总成本最低的地方。

高中地理必修3教案一、教学目标1.了解地球上的水文环境及其变化;2.了解气候与地理环境的相互作用;3.了解城市的基本特征与城市化进程;4.培养学生的观察、分析、综合和解决问题的能力。

二、教学重点1.水文环境及其变化;2.气候与地理环境的相互作用;3.城市的基本特征与城市化进程。

三、教学难点1.城市化进程的影响;2.气候变化的科学解释;3.地球水文环境变化的原因。

四、教学方法1.讲授;2.观察实验;3.分组讨论;4.课外阅读与资料整理。

五、教学内容第一课:水文环境及其变化1.水文环境概念及其分类;2.世界主要河流;3.中国主要河流及其流域特征;4.人类活动对水文环境的影响;5.全球水资源紧缺问题。

第二课:气候与地理环境的相互作用1.气候的基本概念及其分类;2.全球气候变化的趋势与影响;3.中国气候的特点及其分区;4.气候变化对生态环境的影响。

第三课:城市的基本特征与城市化进程1.城市概念及其分类;2.世界主要城市及其特点;3.中国城市化进程及其问题分析;4.城市化带来的挑战与机遇。

六、教学评价1.思考题:请结合所学知识,分析华北地区水资源短缺的原因及其应对措施;2.课堂测试:选择题、填空题、判断题等;3.实验报告:对课堂实验进行实验报告,分析实验结果及其意义;4.学生小组讨论:按照小组分工,调查本地区水资源状况,并撰写研究报告;5.学科竞赛:各班进行地理科学竞赛,展示所学知识及其运用能力。

七、教学思路本课程侧重于地理科学知识的传授与应用,以培养学生的观察、分析、综合和解决问题的能力为核心,同时进行多种形式的教学,包括讲授、观察实验、课外阅读与资料整理等,以提高学生的学科素养和创新意识。

在教学评价方面,采用多种形式,包括思考题、课堂测试、实验报告、学生小组讨论、学科竞赛等,以全面评价学生的学习成果和能力水平。

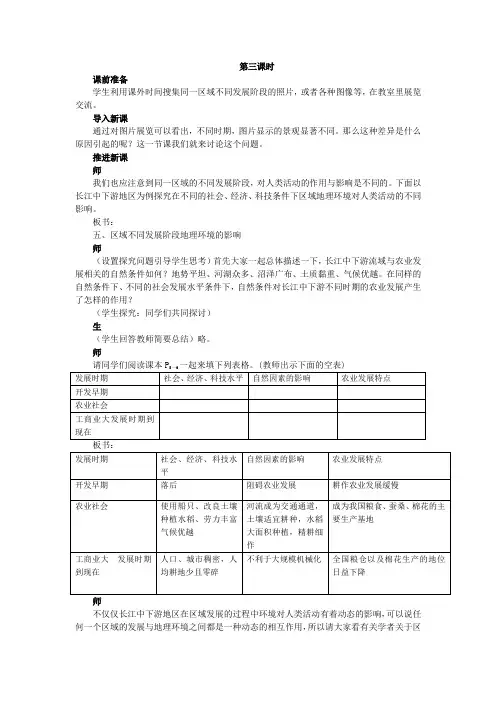

第三课时课前准备学生利用课外时间搜集同一区域不同发展阶段的照片,或者各种图像等,在教室里展览交流。

导入新课通过对图片展览可以看出,不同时期,图片显示的景观显著不同。

那么这种差异是什么原因引起的呢?这一节课我们就来讨论这个问题。

推进新课师我们也应注意到同一区域的不同发展阶段,对人类活动的作用与影响是不同的。

下面以长江中下游地区为例探究在不同的社会、经济、科技条件下区域地理环境对人类活动的不同影响。

板书:五、区域不同发展阶段地理环境的影响师(设置探究问题引导学生思考)首先大家一起总体描述一下,长江中下游流域与农业发展相关的自然条件如何?地势平坦、河湖众多、沼泽广布、土质黏重、气候优越。

在同样的自然条件下、不同的社会发展水平条件下,自然条件对长江中下游不同时期的农业发展产生了怎样的作用?(学生探究:同学们共同探讨)生(学生回答教师简要总结)略。

师请同学们阅读课本P5~6一起来填下列表格。

(教师出示下面的空表)工商业大发展时期到现在不仅仅长江中下游地区在区域发展的过程中环境对人类活动有着动态的影响,可以说任何一个区域的发展与地理环境之间都是一种动态的相互作用,所以请大家看有关学者关于区域发展阶段的论述,请同学阅读教材中的“阅读”,填写下表并谈谈自己的感受。

(培养学生(学生填表教师评价,然后出示参考答案。

)师我们应该深刻认识到不同的区域发展阶段对资源的利用方式与强度是变化的,人类活动与环境之间的相互关系与作用也是变化的,所以我们要了解我们所处的区域发展阶段,树立科学发展观,促进人地协调发展。

【知识拓展】师西部开发是我国发展的一项重要战略,下面我们来研究一下,借鉴区域自身发展的规律,在目前的区域发展阶段,依据我国的国情如何更好地进行西部开发。

中国的西部大开发1.西部地区的位置与范围西部地区由西南五省、区、市(四川、云南、贵州、重庆、西藏)和西北五省(陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海)组成。

南北跨越28个纬度,东西横贯37个经度,总面积540万平方千米,约占全国面积的57%。

人教版高中地理1第三章第二节海水的性质第1课时海水的温度一、教材版本本教学设计采用的教材是人教版《普通高中教科书·地理必修(1)》第三章第二节海水的性质。

二、课程标准运用图表等资料,说明海水性质和海水运动对人类活动的影响。

三、课标解读本条标准主要包括海水性质和海水运动两部分,海水性质主要指海水的温度、盐度和密度是海水基本的水文特征,许多海洋现象都与这些特征有关。

本条要求中地理分布的内容比较多,教师应强化学生对图表的应用,本节课主要涉及前面海水性质部分中海水的温度。

关于这个内容,要把握两个要点。

一是海水温度的水平分布和垂直分布规律。

需引导学生阅读“世界海洋表层海水年平均水温分布图”和“不同纬度观测站的海水温度随水深的变化规律图”,抓住影响分布的主要因素,例如,太阳辐射是海水最主要的热量来源,其差异导致了海水的温度存在显著的时空分布规律。

二是海水温度与人们生产生活的关系,例如,不同海区,海水的温度和盐度不同,对渔业生产影响很大。

四、教材分析本节教材的编排思路遵循“因素—分布—影响”。

“海水的温度”这一节教材重点说明海水温度对人类活动的影响。

在“因素”部分,海水性质的影响因素较为复杂,教材内容选择及编排时仅选取最主要的因素进行说明。

以太阳辐射和蒸发量为海水温度最重要的两个影响因素进行说明,也说明海洋表层海水的温度状况还受到海陆分布、大气运动、海水运动等因素的影响。

在“分布”部分,教材内容选择及编排主要考虑以下几个方面:第一,可以从海水温度的影响因素来推论海水温度的垂直、水平分布规律。

从垂直分布看,海水温度随深度增加而递减,1000米以下的海洋,太阳光基本无法到达,海水也基本不会因蒸发消耗热量,因此深层海水温度变化幅度较小。

教材以“太平洋西经170°低纬度某个观测站水温随深度变化曲线”图3.8进行辅助说明。

从水平分布看从低纬向高纬太阳辐热能量依次减小,海水温度也会因此递减。

教材以“世界大洋8月表层海水温度分布”图3.9进行辅助说明。

教师板书完成后以学习小组 为单位提问,让学生在大屏幕 上指图说明,完成后让其他学 生评价,根据回答情况和评价 情况进行小组量化得分,计在 黑板一侧的小组学习竞赛得 分表格中。

(展示检查内容,学生思考的同时板书水系、流域) 提问学生评价板书并概括水系和流域的的概念。

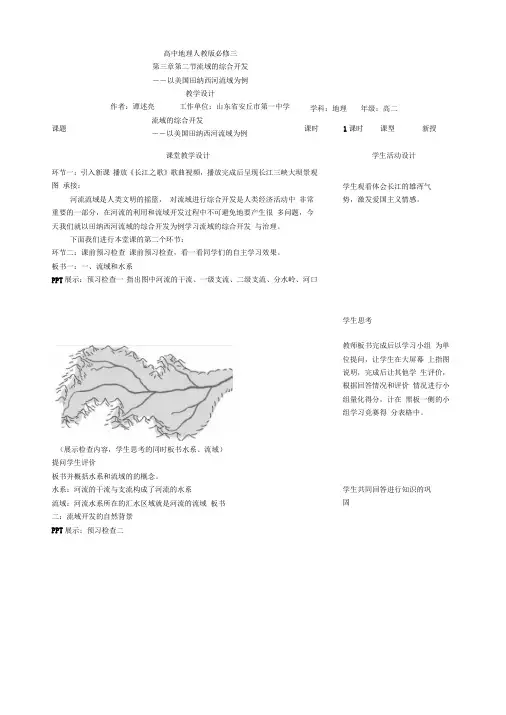

水系:河流的干流与支流构成了河流的水系 流域:河流水系所在的汇水区域就是河流的流域 板书二:流域开发的自然背景 PPT 展示:预习检查二课题 高中地理人教版必修三第三章第二节流域的综合开发 ――以美国田纳西河流域为例 教学设计作者:谭述亮 工作单位:山东省安丘市第一中学 流域的综合开发――以美国田纳西河流域为例 学科:地理 年级:高二课时 1课时 课型 新授课堂教学设计 环节一:引入新课 播放《长江之歌》歌曲视频,播放完成后呈现长江三峡大坝景观图 承接: 河流流域是人类文明的摇篮, 对流域进行综合开发是人类经济活动中 非常重要的一部分,在河流的利用和流域开发过程中不可避免地要产生很 多问题,今天我们就以田纳西河流域的综合开发为例学习流域的综合开发 与治理。

下面我们进行本堂课的第二个环节: 环节二:课前预习检查 课前预习检查,看一看同学们的自主学习效果。

板书一:一、流域和水系 PPT 展示:预习检查一 指出图中河流的干流、一级支流、二级支流、分水岭、河口 学生活动设计 学生观看体会长江的雄浑气 势,激发爱国主义情感。

学生思考学生共同回答进行知识的巩 固课堂教学设计学生活动设计梯级开发防洪发电经济效益航运生态效益提高水质社会效益旅游土地利用脱贫致富(教师结合学生的回答和评价对各学习小组的课前预习效果进行综合评定, 扬鼓励。

)承转:结合课前预习评价情况转入第三环节的学习环节三课堂探究活动探究一:进行表侧的小组学习竞赛得分表格中。

PPT 展示探究思路,要求学生 3分钟完成。

教师指导同时观察进度。

探究一:自主探究 探究一:阅读教材 P50第一、二段 问题:结合田纳西河流域的地形和气候特征分析田纳西河水能资源丰富的原因并说 明田纳西河水能资源开发的措施。

高中地理人教版必修三教案教案标题:高中地理人教版必修三教案一、教学目标:1. 知识与技能:掌握地球的内部结构和动力、板块构造学说、地震和火山的成因和分布规律等地理知识;能够运用地理知识分析地球内部的动力和地表地貌的形成。

2. 过程与方法:培养学生的观察、实验、分析和综合运用地理知识的能力。

3. 情感态度:通过学习,培养学生对地球内部结构和地质灾害的认识和关注,增强环境保护意识。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:地球的内部结构和动力、板块构造学说、地震和火山的成因和分布规律。

2. 教学难点:板块构造学说的理解和应用,地震和火山的成因和分布规律的分析。

三、教学内容与方法:1. 地球的内部结构和动力a. 通过地球内部结构的模型和实验,让学生了解地球的内部结构和动力。

b. 利用图片、视频等多媒体资料,展示地球内部的结构和动力的特点,激发学生的兴趣。

2. 板块构造学说a. 介绍板块构造学说的基本概念和内容。

b. 分析板块构造学说对地球地质构造和地表地貌的影响,引导学生理解板块构造学说的重要性。

3. 地震和火山a. 分析地震和火山的成因和分布规律。

b. 通过案例分析,让学生了解地震和火山对人类社会的影响和防范措施。

四、教学过程安排:1. 导入:通过展示地球内部结构的图片和视频,引发学生对地球内部结构和动力的思考和探究。

2. 学习:介绍地球内部结构和动力、板块构造学说、地震和火山的成因和分布规律,引导学生进行讨论和思考。

3. 实践:组织学生进行实验和模拟活动,加深对地球内部结构和板块构造学说的理解。

4. 总结:引导学生总结地震和火山的成因和分布规律,加深对地质灾害的认识和防范意识。

五、教学辅助手段:1. 多媒体教学:利用图片、视频等多媒体资料展示地球内部结构和板块构造学说的特点。

2. 实验器材:准备地球内部结构模型和板块构造实验器材,进行实践活动。

3. 教学案例:准备地震和火山的案例资料,引导学生进行案例分析和讨论。

人教版高中地理必修3精品教案(整套)目录第一章地理环境与区域发展第一节地理环境对区域发展的影响第二节地理信息技术在区域地理环境研究中的应用问题研究地理环境为新加坡经济发展提供了哪些条件第二章区域生态环境建设第一节荒漠化的防治——以我国西北地区为例第二节森林的开发和保护——以亚马热带林为例问题研究为什么停止开发“北大荒”第三章区域自然资源综合开发利用第一节能源资源的开发——以我国省为例第二节河流的综合开发——以美国田纳西河流域为例问题研究河流上该不该建大坝第四章区域经济发展第一节区域农业发展——以我国东北地区为例第二节区域工业化与城市化——以我国珠江三角洲地区为例问题研究我的家乡怎样发展第五章区际联系与区域协调发展第一节资源的跨区域调配——以我国西气东输为例第二节产业转移——以东亚为例问题研究南水北调怎么调第一章地理环境与区域发展第一节地理环境对区域发展的影响课时安排:4课时教学目的:1.举例说出区域的特征2.以两个区域为例,比较分析地理环境差异对区域发展的影响3.以某个区域为例,比较分析区域不同发展阶段地理环境的影响教学重点:1.比较分析地理环境差异对区域发展的影响2.分析区域不同发展阶段地理环境的影响教学难点:1.区域的特征2.以两个区域为例,比较分析地理环境差异对区域发展的影响教学过程:一、区域1.概念:区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按一定的指标和方法划分出来的。

2.特征:(1)区域具有一定的区位特征:不同的区域,自然环境有差异,人类活动也有差异。

同一区域,区域部的特定性质相对一致,如湿润区的多年平均降水量都在800毫米以上。

但自然环境对人类活动的影响随着其他条件的变化而不同。

(2)具有一定的面积、形状和边界。

①有的区域的边界是明确的,如行政区;②有的区域的边界具有过渡性质,如干湿地区。

(3)既是上一级区域的组成部分,又可进一步划分为下一级区域。

如,东北平原既是东北地区的一部分,又可划分为三江平原、松嫩平原、辽河平原等。

高一地理必修三第三章教案最新模板教案中对每个课题或每个课时的教学内容,教学步骤的安排,教学方法的选择,板书设计,教具或现代化教学手段的应用,各个教学步骤教学环节的时间分配等等,都要经过周密考虑,精心设计而确定下来,体现着很强的计划性。

感谢您的阅读,以下是小编带来的高一地理必修三第三章教案内容,希望能帮助到您!高一地理必修三第三章教案1教学目标通过学习使学生了解三圈环流的形成;理解气压带、风带的形成,了解其分布规律;理解海陆分布对大气环流的影响及季风环流的形成。

在学习过程中,培养学生阅读原理示意图的能力,通过阅读形象直观的图像,培养学生的形象思维并由此达到抽象思维的培养,最终做到两种思维的结合,初步形成地理的空间思维。

教学建议关于海陆分布对大气环流的影响的教学分析“海陆分布对大气环流的影响”是在了解了气压带和风带的基础,将理想状态,不考虑地表的高低起伏和海陆分布等形成的大气环流进一步复杂化,当考虑海陆分布的影响后,原有的气压带和风带的分布会有所改变,因为海陆之间的热力差异,会影响到海陆的气压分布,特别是对于北半球来说,这种影响体现的特别突出。

冬季时北半球陆地是冷源,在大陆中心地区形成高气压中心,副极地低气压带被这个冷高压切断使其仅保留在海洋上;夏季北半球大陆是热源,升温速度非常快,因而在陆地内部形成低压中心,将副热带高气压带切断,仅保留在海洋上。

这种高低气压的分布特点教材通过一、七月份海平面等压线分布图展现出来,有利于学生阅读掌握。

由于这种高低气压的存在,因此在不同季节,陆地和海洋之间产生了水平气压梯度力,在水平气压梯度力和地转偏向力、摩擦力的共同影响下,就会出现随季节改变风向的风,这就是季风的形成。

应该明确的是季风环流也属于大气环流的一部分,通过知识间的相互关联,可以了解季风形成的原因主要是海陆热力性质的差异,但也有例外,南亚的夏季风其形成,是由于南半球的东南信风过赤道右偏形成西南季风,即由于气压带和风带季节移动而形成的,因此形成季风环流的因素应该由两个,海陆热力性质的差异和气压带和风带的季节移动。

人教版高中地理必修三教案

教学目标:

本节课的目标是使学生能够理解和分析不同地貌的形成过程及其对人类活动的影响。

通过

具体的案例研究,学生将学会如何运用地理知识来解读现实世界中的自然现象。

教学内容:

本节课将围绕以下几个核心内容展开:

1. 地貌的分类和特征

2. 地质作用对地貌形成的影响

3. 人类活动与地貌变化之间的关系

教学方法:

- 采用多媒体教学,展示不同地貌的图片和视频资料,增强学生的直观感受。

- 小组讨论,鼓励学生分享自己对于地貌变化的看法和理解。

- 案例分析,通过实际的地理事件来深化理论学习。

教学步骤:

1. 引入新课 - 通过展示地球表面多样的地貌图片,激发学生对地貌学习的兴趣。

2. 知识讲解 - 系统地介绍地貌的分类和特点,以及地质作用对地貌形成的影响。

3. 案例分析 - 选取黄河流域的地貌变化作为案例,分析河流侵蚀、沉积等作用对地形的影响。

4. 小组讨论- 学生分组讨论人类活动如何影响地貌变化,例如城市扩张、水利工程建设等。

5. 总结反馈- 各小组分享讨论结果,教师进行点评并总结地貌变化对人类活动的双向影响。

6. 作业布置 - 要求学生收集本地区的地貌资料,准备下一节课的报告。

评价方式:

- 课堂参与度:观察学生在讨论中的活跃程度和质量。

- 小组报告:评估学生对地貌变化的理解和分析能力。

- 课后作业:检查学生是否能够独立搜集资料并进行地理分析。

高中地理人教版必修三

第三章第二节流域的综合开发

——以美国田纳西河流域为例

教学设计

(展示检查内容,学生思考的同时板书水系、流域)

提问学生评价

板书并概括水系和流域的的概念。

水系:河流的干流与支流构成了河流的水系

流域:河流水系所在的汇水区域就是河流的流域

板书二:流域开发的自然背景

PPT展示:预习检查二

高中二年级

学科:地理

教案

高中地理人教版必修三

第三章第二节流域的综合开发

——以美国田纳西河流域为例

教学设计

高二三部谭述亮。