中考语文阅读表达效果题解题指导

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:5

中考语文阅读理解答题技巧一、整体感知、快速阅读的技巧:1、浏览标题,领悟基本内容:标题有时暗示主旨、有启迪文章思路的作用、提供答题的方向等。

2、辨识文体(记叙文、议论文、说明文、散文),分析重点文意。

3、精读首尾,揣摩主题思想:首尾往往发现作者所表达的中心。

二、答案来源:1、采摘材料中的原文、关键词语或语句(诸如抓住议论句、抒情句和特殊修辞句、文段中的关键形容词和动词)。

2、提炼筛选主要的,剔除次要的。

即先用自己的话或材料中的语句来概括归纳,再加以合并浓缩,留下重点语句。

三、友情提示:1、注意审题,领会出题者意图,围绕题目要求作答,防止答非所问。

2、辨识文体,根据文体知识作答;答题应有条理、书写规范。

3、遇到开放性或谈看法感受的题目必须结合文章的中心意旨(中心论点)来发散,可适当摘录文中重点语句回答,并尽量结合实际感受、引用的相关名言警句或美文精练概括。

四、文体知识备忘录(一)说明文阅读1、明确说明对象:辨析说明对象可以:(1)看文章题目;(2)根据说明语段的内容进行分析概括2、概括说明内容:事理说明文说明内容一般可概括为:本文主要说明(说明对象)的构造、形态、性质、特点、变化、成因、工作原理、功用等方面。

(视具体说明对象的哪些内容而定)3、明确说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序。

逻辑顺序常见的有:(1)从概括到具体;(2)从整体到局部;(3)从主要到次要;(4)从现象到本质;(5)从原因到结果;(6)从特点到用途。

事理说明文一般都采用逻辑顺序的说明顺序。

4、明确说明方法:(1)说明方法:a.下定义(模式:什么是什么);b.举例子;c.作比较;d.列数字;e.打比方;f.分类别;g.列图表(2)分析说明方法的作用:a、先指明所用的说明方法;b、再联系说明内容分析该说明方法说明了事物的哪方面的特征。

5、说明文语言的准确性答题规范:答:不能删去,“xx”表示……,去掉后就变成了……影响了说明文语言的准确性。

中考语文现代文阅读试题标准解答例如一、关于标题1.品味文章标题,说说“原来”一词不宜去掉的原因。

(4分)答:“原来”一词,与霍洛维茨说的话“我用了一生的努力,才明白朴素原来最有力量” 相照应,(2分)写出了认识变化的过程。

(2分)解析:此题考查文章的炼字。

解答时,要将原标题和改后的标题进行比较,体会“朴素最有力量”与“朴索原来最有力量”在表意上的不同,再联系文章内容进行分析。

2.结合文意,说说标题“总有那一片蛙声”的深刻含义?(5分)答:“总有”意味着无法拂去(1分);“蛙声”是作者故乡生活中一种难以忘记的声音(1 分);无论何地,春夜的晚上,我总会回忆起生命中离不开的蛙声(2分);寄托了羁旅游子的强烈的思乡之情(1分)。

3.简要说说文章以“母亲的高凳”为题的妙处。

(4分)答:①作为全文线索,推动情节的开展;②制造悬念,以意想不到的方式表达对母亲的愧疚;③借高凳这一普通的事物,突出表现母亲无私、伟大的爱。

4.文章以“母亲是一片瓦”为题,有什么好处?(4分)答:①运用比喻的修辞手法,生动形象。

(1分)②新颖奇特,激发了读者的阅读兴趣。

(1分)③揭示了母亲朴实,为子女默默奉献的性格特点。

(1分)④点明了文章的中心,赞美了母爱的无私与伟大。

(1分)5.说说文章标题有何妙处?(4分)答:①点名了文中的线索银针茶;②作者在茶中寄托着对故乡的骄傲自豪之情;③是作者浓浓的故乡情结的载体;④同时运用叠词,情味悠长。

6.阅读全文,说说文章以“故乡的芦苇”为题有什么作用。

(4分)答:①作为文章的线索,贯穿全文;②交代了本文的主要写作内容;③间接地抒发了作者对故乡、对母亲的思念和热爱之情;④激发了读者的阅读兴趣。

7.本文以“题跋,绵延千年的点赞艺术”为题好不好?请说说你的理由。

(5分)答:【例如一】好。

理由:①巧用现代流行语,激发读者阅读兴趣。

②明确说明对象及说明重点。

③表达作者对题跋的赞叹。

【例如二】不好。

理由:①“点赞”只是赞同,但“题跋”不仅有品评、鉴赏功能,还有考订、记事功能,这样不全面。

很多同学在语文考试的时候都怕遇到表达效果相关的问题,那么表达效果这种问题有没有什么答题技巧或是解题套路呢?表达效果的解题套路如果是分析加点字词,分三步走。

1、把字词原意解释出来。

2、解释字词在句中或文中的含义。

3、整体分析字词包含的作者情感。

如果是分析句子(比如划线句),也是分三步走。

1、判断句子是否用到了修辞手法,或者其他的表达手法(如描写方法、说明方法等)。

2、说出此种写作手法的作用(如某种修辞手法生动形象的写出了什么什么)。

3、还是要分析句子表达的作者的思想情感了。

表达效果的答题公式答题公式:修辞+内容+作用+情感+结构作用答题示范:1.运用了……的修辞手法,2.把……比作……3.生动形象地写出了……,4.表达了……5.结构作用:结构上的作用——在首段的总起全文、为下文作铺垫、为下文埋下伏笔、承上启下的过渡作用、总结全文、深化文章中心等,不是每道题都有结构上的作用,所以“结构作用”是备选项,不是必选项。

表达效果有哪几种1、记叙这种表达方式主要包括顺序、倒叙、插叙、补序四种记叙顺序。

2、描写分为人物描写、景物描写,包括动静结合、正面描写、侧面描写、语言、动作、神态、心理、听觉、视觉、嗅觉、触觉描写等,表达效果是绘声绘色、栩栩如生、给人以身临其境之感。

3、议论用在文章开头、中间与结尾表达效果是不同的。

文章开头的议论是点明主旨、总领下文,中间是承上启下、画龙点睛,结尾是深化主题、照应开头。

4、抒情分为触景生情、咏物言志、直抒胸臆、借景抒情、融情于理等,这样写的表达效果是情景交融、寄情于景、托物言志,能表达作者的某种情感。

5、说明是把事物的特征、特质、性状等都说清楚,分为概说、解说、界说等。

解说包括定义、举例、数字、比较、引用解说等。

说明的表达效果是对客观事物的认识更加清晰、准确。

语文阅读题解题技巧答题公式及常见题型指导教书育人楷模,更好地指导自己的学习,让自己不断成长。

让我们一起到店铺学习吧!以下是店铺为大家编辑的阅读答案文章,欢迎大家阅读!中考语文散文阅读备考:常见题型指导一、分类记叙散文、抒情散文、议论散文二、表现手法象征、衬托、对比、借景抒情、托物言志、咏物寄情、寓理于事、融情于事、先抑后扬、以小见大三、概括文章主题1、考题形式:直接概括全文或某一段落的主题或作者的思想感情。

2、方法:(1)找到文中的中心句和暗示主题的提示语、关键词语,从中概括文章主题;(2)从所选的材料中概括,材料是为文章中心服务的,我们可以看文章所选的材料表达了作者什么样的观点、态度、感情,从中找到作者要表达的主题思想。

3、答题要点:(1)能利用原文词语,尽可能使用;(2)没有原文词语可利用时,要注意语言文字表达的准确性和层次性,要做到言简意赅又不漏掉答题点。

四、找文章线索散文线索就是文章结构的红线,抓住线索,也就抓住了作者的思路1、考题形式:直接问文章的线索是什么或说说作者选择材料的依据等2、方法(1)注意文章标题(有的标题直接揭示线索,有的标题包含线索的因素);(2)注意文中反复出现的词语、句子;(3)特别注意文中的议论抒情,因为散文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

3、答题要点:找到线索,根据提问灵活回答。

关键是能判断准线索。

五、重要句子深刻含义1、重要句子指:(1)题目;(2)开头;(3)结尾;(4)过渡句。

2、重要句子的特征:(1)含蓄深刻;(2)用比喻、拟人等修辞手法。

3、重要句子的作用:(1)题目的作用——揭示中心(对象);形象含蓄,激发兴趣。

(2)开头的作用——揭示中心(点题);引出话题(下文);设置悬念;激发兴趣。

(3)结尾的作用——总结上文;揭示(突出)主旨;语言含蓄深刻,留有余味。

(4)过渡句的作用——承上启下。

解答技巧:(1)分析句子的表层含义。

(若是比喻句,找出本体代入句中;)(2)分析句子的深层含义(即感受词句中作者所表达的思想感情)(回答时注意紧扣文章或段落中心。

表达效果题解题指导考题解说在中考中,根据文体的不同,“表达效果”题的考查主要分两类:一是在记叙文中,对某个词语、某个句子“表达效果”的考查;二是在说明文中,分析某种说明方法的“表达效果”。

其基本设问方式有:句中加点词语有什么表达效果?结合语境,说说句子中加点词语不能删去的理由。

句子运用的修辞手法是什么?有怎样的表达效果?句子采用了什么说明方法?有什么表达效果?解题点拨(一)词语的表达效果1. 答题格式“××”本意是……,这里指……,体现了/表达了……(如果词语的词性或者感情色彩发生变化,一定要指出)。

2. 举例(1)结合语境,品析下列句中加点词语的表达效果。

(2013年山东淄博中考题)①她使我空荡的大脑骤然满当起来,使我决意要向着她那样子美好地成长。

②她的头上又有了一顶雪白的新帽子,栗色的卷发又从帽沿里滚落下来,那些新烫就的小发卷儿为她的脸增添着活泼和妩媚。

分析:此题考查词语的表达效果,词语类型多为动词、形容词或副词。

动词主要考查词语的准确性、生动性;形容词主要考查词语的生动性、形象性;副词则考查词语的准确性、周密性、逻辑性。

解答此类题目要注意词语的词性和感情色彩,根据具体语言环境分析作用。

本题的两句话都与人物描写有关,则要分析加点词刻画了人物怎样的形象。

分析“骤然”一词,可从“我”的感受这一角度入手,分析“滚落”一词,则要从对她的肖像描写角度入手。

答案:①“骤然”写出了“她”的美丽在瞬间给“我”的心灵带来了巨大的冲击。

②“滚落”写出了卷发的生动和俏皮,富有动态美,烘托了“她”焕然一新的精神面貌。

(2)请从词语的感情色彩的角度,指出文段⑤中加点词语“肆无忌惮”的用法及其表达效果。

(2013年湖北宜昌中考题)那里的天是“碧云天”,地是“黄叶地”,“水是眼波横,山是眉峰聚”;有多情的词人“独上高楼,望尽天涯路”,多情至望穿秋水的境地;有浪漫的词人“兴尽晚回舟,误入藕花深处”,浪漫到肆无忌惮的地步……在这包含各种滋味的宋词中,你总能体会到古人所饱受过的各种心境。

表达效果题解题指导考题解说在中考中,根据文体的不同,“表达效果”题的考查主要分两类:一是在记叙文中,对某个词语、某个句子“表达效果"的考查;二是在说明文中,分析某种说明方法的“表达效果”。

其基本设问方式有:句中加点词语有什么表达效果?结合语境,说说句子中加点词语不能删去的理由。

句子运用的修辞手法是什么?有怎样的表达效果?句子采用了什么说明方法?有什么表达效果?解题点拨(一)词语的表达效果1. 答题格式“××”本意是……,这里指……,体现了/表达了……(如果词语的词性或者感情色彩发生变化,一定要指出).2. 举例(1)结合语境,品析下列句中加点词语的表达效果。

(2013年山东淄博中考题)①她使我空荡的大脑骤然满当起来,使我决意要向着她那样子美好地成长。

②她的头上又有了一顶雪白的新帽子,栗色的卷发又从帽沿里滚落下来,那些新烫就的小发卷儿为她的脸增添着活泼和妩媚。

分析:此题考查词语的表达效果,词语类型多为动词、形容词或副词。

动词主要考查词语的准确性、生动性;形容词主要考查词语的生动性、形象性;副词则考查词语的准确性、周密性、逻辑性。

解答此类题目要注意词语的词性和感情色彩,根据具体语言环境分析作用。

本题的两句话都与人物描写有关,则要分析加点词刻画了人物怎样的形象。

分析“骤然”一词,可从“我”的感受这一角度入手,分析“滚落”一词,则要从对她的肖像描写角度入手。

答案:①“骤然”写出了“她”的美丽在瞬间给“我”的心灵带来了巨大的冲击。

②“滚落"写出了卷发的生动和俏皮,富有动态美,烘托了“她”焕然一新的精神面貌.(2)请从词语的感情色彩的角度,指出文段⑤中加点词语“肆无忌惮”的用法及其表达效果。

(2013年湖北宜昌中考题)那里的天是“碧云天”,地是“黄叶地”,“水是眼波横,山是眉峰聚";有多情的词人“独上高楼,望尽天涯路”,多情至望穿秋水的境地;有浪漫的词人“兴尽晚回舟,误入藕花深处”,浪漫到肆无忌惮的地步……在这包含各种滋味的宋词中,你总能体会到古人所饱受过的各种心境。

语文中考现代文阅读的常见题型及解题技巧根据新课标及目前中考的实际情况,中学语文现代文阅读理解在考试中占有非常重要的地位,而中学生在这方面失分很多,综观各地中考试卷中阅读理解的题型,不外乎有以下几种类型:概括类、鉴赏类、深层含义类。

下面我就语文中考中现代文阅读的常见题型及解题技巧一一加以解析。

一、概括类☆具体题型:1.本文的线索是什么?2.请用简洁的语言概括文章的内容(概括);3.简要概括文中事物的特点(优点、用途)。

4.提取文中的某句话,然后问为什么、原因是什么。

☆答题技巧:1、本文的线索是什么?回答此题的关键是看文章的标题,文章的标题往往就是全文的线索;其次是关注文中反复出现的关键词语,这个词语一般也就是文章的线索。

2、请用简洁的语言概括文章(文段)的内容。

首先要明白文中的时间、地点、人物和事件四个要素,然后根据“(何时、何地)谁干什么结果怎样”或者“什么怎么样”的思路组织语言。

准确、清楚、简洁,不要把概括内容变成了原文复述。

概括议论文或说明文文段的内容,抓段落中心句。

一般说来,议论文、说明文的段意是通过中心句来表现的。

中心句的位置往往在一个文段的开头(起提领作用),或在结尾(起总结作用)有时也在中间。

3、简要概括文中事物的特点(优点、用途)此类题经常出现在说明文中,答案往往不止一点,而且一般分散在文中,需要进行提取加工。

首先要分析文章结构,注意段中的连接词,如“首先”、“其次”、“还”、“也”、“此外”等词语,这些句子往往就是事物的几点特征。

另外,在找到一点特征后,还要看看下面几段的相同位置句,答案往往就隐含在那里,看分值答题,注意不要遗漏。

4、提取文中的某句话,然后问为什么,原因是什么。

把题干代入原文,答案一般就在原文语句处附近。

可以直接用文中相关句子作答,也可以对提取出来的关键词进行加工。

☆鉴赏类☆具体题型1.本文的标题有何作用?2.文中加点词语有何作用(好处、妙处)?3.文中画线句子运用了什么修辞手法,有何作用?(对文中的画线句进行赏析;请说说画线句子的表达效果。

中考赏析句子的表达作用题型1. 中考阅读中句子的表达效果怎么答题分析句子的表达效果是中考现代文阅读的常考题型。

首先,要仔细读题,明确句子的类型以及本题的考点。

常见的考点有:1.分析修辞及其艺术效果,常考的六种修辞是:比喻、排比、设问、反问、拟人、夸张,要根据具体的语言环境分析不同修辞的表达效果2.分析特殊句式的表达效果,如倒装句;3.描写类的句子,首先判定是属于人物描写还是环境描写,再根据不同的描写内容,具体分析其所体现的人物的特征、个性、品质,环境的特点及其作用等。

2. 初中记叙文阅读答题技巧,例如赏析句子的作用或者加点词作用,理语文答题公式(一)某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(散文),埋下伏笔(记叙类文章),设置悬念(小说,但上海不会考),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(散文);深化主题(记叙类文章文章);照应开头(议论文、记叙类文章文、小说)(二)修辞手法的作用:(1)它本身的作用;(2)结合句子语境。

1、比喻、拟人:生动形象;答题格式:生动形象地写出了+对象+特性。

2、排比:有气势、加强语气、一气呵成等;答题格式:强调了+对象+特性3、设问:引起读者注意和思考;答题格式:引起读者对+对象+特性的注意和思考反问:强调,加强语气等;4、对比:强调了……突出了……5、反复:强调了……加强语气(三)句子含义的解答:这样的题目,句子中往往有一个词语或短语用了比喻、对比、借代、象征等表现方法。

答题时,把它们所指的对象揭示出来,再疏通句子,就可以了。

(四)某句话中某个词换成另一个行吗?为什么?动词:不行。

因为该词准确生动具体地写出了…… 形容词:不行。

因为该词生动形象地描写了…… 副词(如都,大都,非常只有等):不行。

因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成……,与事实不符。

(五)一句话中某两三个词的顺序能否调换?为什么?不能。

排比增强语言的节奏感、旋律美,可有力渲染艺术形象,使句子气势磅礴,使情感的抒发酣畅淋漓。

反问使观点鲜明有力,感情更强烈。

设问引起读者注意,激发读者的兴趣,能使论点突出,文章的说服力增强。

对比能鲜明地显示出事物间的差别,能突出描写对象的某一特点。

对偶使表达得内容相互补充,相互映衬,和谐整齐。

反复对于说理文中,起强调作用;用于抒情诗或散文中,起加强感情的作用。

引用可使所表达得内容生动活泼,感染力增强;对说理、表情达意都很有帮助,为自己的观点或看法提供有力的依据,增强说服力。

例一:春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。

春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着。

春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,领着我们上前去。

(《春》)答:运用比喻的修辞手法,生动形象地写出了春天新,美,力的三个特点,表现了春天蓬勃的生命力,表达了作者对春天的赞美。

答题格式:修辞手法+内容+情感例二:小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的。

(朱自清《春》)答:运用拟人的修辞方法,把小草人格化,生动形象地写出了春草萌发的情态,表达了作者对春天的喜爱之情。

【角度二:描写手法】例三:仅仅有一次,她的教鞭好像要落下来,我用石板一迎,教鞭轻轻地敲在石板边上。

(《我的老师》)答:运用动作描写,“落”和“轻轻地敲”表明蔡老师并没有存心要打的意思,表现了蔡老师性格温柔,关爱学生,师生关系融洽、亲密。

答题格式:描写手法+内容+情感(性格特点)例四:“这就是那些老同学给我取的绰号。

天啦,本人太喜欢这美妙的绰号了!可惜,从来没有一个同学当面喊我王几何……”。

(《王几何》)答:语言描写,突出王老师的语言幽默风趣,表现了王老师思想的民主与开放。

例五:那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

(鲁迅《社戏》)答:这句话运用了环境描写;交代了“我”和小伙伴们月夜行船的情形,渲染了夜景优美宁静的氛围,烘托出“我”想看社戏的急切之情。

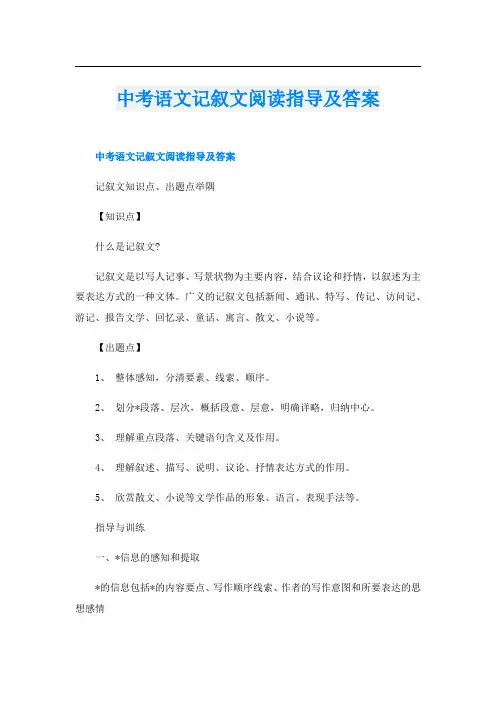

中考语文记叙文阅读指导及答案中考语文记叙文阅读指导及答案记叙文知识点、出题点举隅【知识点】什么是记叙文?记叙文是以写人记事、写景状物为主要内容,结合议论和抒情,以叙述为主要表达方式的一种文体。

广义的记叙文包括新闻、通讯、特写、传记、访问记、游记、报告文学、回忆录、童话、寓言、散文、小说等。

【出题点】1、整体感知,分清要素、线索、顺序。

2、划分*段落、层次,概括段意、层意,明确详略,归纳中心。

3、理解重点段落、关键语句含义及作用。

4、理解叙述、描写、说明、议论、抒情表达方式的作用。

5、欣赏散文、小说等文学作品的形象、语言、表现手法等。

指导与训练一、*信息的感知和提取*的信息包括*的内容要点、写作顺序线索、作者的写作意图和所要表达的思想感情【出题形式】1、理清*的思路(梳理写作顺序或*线索)〖补充知识点〗记叙文的线索:物线、事线、人线、感情线常见的叙述顺序:顺叙、倒叙、插叙。

2、归纳内容要点、概括中心思想(找出*要素、理解作者思想感情)〖补充知识点〗记叙文六要素:时间、地点、人物、事件的原因、经过和结果。

概括记叙文中心的常用格式:*记叙了(描写了)……的故事(事迹、经过、事件、景物),表现了(反映了、歌颂了、揭露了、批判了)……的思想(性格、精神、实质),抒发了作者……的感情。

【习题训练】例一:《背影》节选到南京时,有朋友约去游逛,勾留了一日;第二日上午便须渡江到浦口,下午上车北去。

父亲因为事忙,本已说定不送我,叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。

他再三嘱咐茶房,甚是仔细。

但他终于不放心,怕茶房不妥贴,颇踌躇了一会。

其实我那年已二十岁,北京已来往过两三次,是没有什么要紧的了。

他踌躇了一会,终于决定还是自己送我去。

我再三劝他不必去;他只说:“不要紧,他们去不好!”我们过了江,进了车站。

我买票,他忙着照看行李。

行李太多了,得向脚夫行些小费才可过去。

他便又忙着和他们讲价钱。

我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可,但他终于讲定了价钱;就送我上车。

说明文典型例题解题思路一、【题型类别】说明文中特殊题型(表达效果类)解题思路:(1)这是说明文中类似记叙文的考点,关注句子本身就可以。

(2)看出句子形式上的特点,如修辞等。

(3)读出句子用这种形式上的特点想强调什么内容。

(4)整句话读完,看看解说的意思有没有完整。

例题:宝山二模《人类的身高为何不会永远上长》16.“于是,这些巨人便会被自己的体重压得举步维艰,甚至筋骨断裂,哪里还谈得上拔山举鼎,力扫千军呢?”该句的表达效果是:__________________________。

答案:运用反问的修辞手法,强调了巨人根本无法拔山举鼎,力扫千军。

突出了巨人被自己的体重压迫的程度极深。

二、【题型类别】说明文的过渡句1、解题思路:(1)看一下有没有承接上文的作用(某一事物的特点,现象)(2)引出下文2、例题:青浦区二模卷《深坑酒店》深坑酒店的主体建筑依悬崖建造,整体是向内凹的弧形,因此它使用的钢结构构件全是弯的,施工变形大,定位也困难。

为此,工程师们_____________;然后,______________;最后____________。

(1):配合以精准的全站仪定位控制,将这些“七扭八歪”的构件调教的服服帖帖(2):经过了大量的模拟计算分析,精准地控制了结构在安装过程中产生的应力和形变量(3):将施工划分成了十个流水段,通过巧妙的控制安装和浇筑顺序,利用中心找平衡答案:(2)(3)(1)三、【题型类别】说明文某材料能否删去/是否多余解题思路:(1)概括某材料在文中的意思(2)运用了什么说明方法(3)……地说明了……(4)在文中有什么作用例题:普陀区二模卷《了解再生纸》17.有人认为第6段两处划线句语意重复,可删除其中一句。

请你谈谈看法。

“每回收1吨废纸,可以用来制造再生纸0.85吨,相当于少用木材3立方米,化工原料0.3吨”“每利用1吨废纸,可节省电力600度,标准煤1.2吨,水100立方米”答案: 不重复。

语文句子表达效果题怎么答的快语文句子表达效果题怎么答的快?语文句子表达效果题,在中考和高考中都是非常重要的一部分。

如何快速而准确地答题,成为了每一个考生都需要解决的问题。

本文将介绍一些关于语文句子表达效果题怎么答的快的方法和技巧。

知识点一:句子结构句子结构指的是句子的组成方式,通常包括主语、谓语、宾语、状语等。

对于语文句子表达效果题来说,理解句子结构是非常重要的。

在解题之前,我们可以先通读全句,并标注出主语、谓语、宾语、状语等成分,然后再结合题目要求,进行分析和推断。

知识点二:修辞手法修辞手法是指在语言表达中,为了增强感染力和表现力,而运用的各种技巧。

常见的修辞手法有比喻、拟人、夸张、排比、反问等。

在解题时,我们要注意句子中是否存在修辞手法,修辞手法的作用是什么,是否符合题目要求等。

知识点三:语气语气指的是说话人的语调、语态、思想感情等方面表现出来的情感色彩。

在解题时,我们要注意句子中的语气,并分析语气对句子表达效果的影响。

例如,反问语气能够夸张表达强烈的疑问或否定,感情语气则能够强调某一情感或态度。

知识点四:修辞语言修辞语言是指语言表达中,利用文字的音、形、义等方面的特点,增强意义表达的技巧。

在解题时,我们可以注意句子中是否含有修辞语言,如对仗、打比方、喻意等。

这些修辞语言能够增强句子的表现力,为解答题目提供帮助。

知识点五:文化背景文化背景指的是历史、社会、文化等方面的背景知识。

在解题时,我们要注意句子所处的文化背景,阅读题目要求,理解题目的难点所在,并联想文化背景中的相关知识,这能够帮助我们更好地理解句子的表达效果。

结语总之,在解决语文句子表达效果题时,我们需要注意句子结构、修辞手法、语气、修辞语言和文化背景等问题,全面分析句子的表达效果,才能更好地解决题目。

当然,在日常学习中,多读多背、广泛涉猎各类语言资料,也是提高语文表达效果的有效方法。

06 赏析动词的表达效果考点解读自古以来,人们津津乐道的是贾岛的“僧敲月下门”中的“敲”字,是王安石的“春风又绿江南岸”中的“绿”字,是张先的“云破月来花弄影”中的“弄”字,是宋祁的“红杏枝头春意闹”中的“闹”字,等等。

古代的诗人们通过选择、锤炼而后使用这些动词所描绘出来的画面,既不是静态的写生,也不是呆板的叙述,而是呼之欲出、生机勃勃、具体可感的形象,这样就给读者留下鲜明、具体、生动的印象。

同样,一篇现代文章能给读者留下深刻印象或吸引他们读下去,很重要的原因就是文章把人物和事物写“活了”。

如何写“活”?最重要的一个原因是动词的妙用。

白纸黑字缺乏色彩,而文中的人物和事物“活”起来,会动了,能动了,无疑就具有了吸引力。

捕捉人物和事物具有动感的动作和状态,选用准确恰当的动词,无疑是文章表达生动形象且富有表现力的关键。

赏析动词表达效果是中考现代文阅读中的一个常考考点。

常见考查方式:①结合语境品味文中加点动词的表达效果。

②从画线句子中找出动词并联系上下文赏析。

课文解剖例1:鲁迅《孔乙己》(部编版九下)“思考探究”三:联系上下文,揣摩下列语句,回答括号中的问题。

1.(孔乙己)便排出九文大钱。

他从破衣袋里摸出四文大钱……(一处用“排”,一处用“摸”,分别传达出孔乙己怎样的境况?)答案示例:“排”字有摆的意思(本义),活画出孔乙己摆阔气、炫耀的神气(语境义),却从深层揭示出他的穷酸本相(作用)。

“摸”字有从袋里往外掏出的意思(语境义),孔乙己被打断腿后生活更苦,只能“摸出四文大钱”,与前文“排”字对照,鲜明地表现出孔乙己后来的生活已到了贫困不堪的地步(作用)。

例2:体会下列句中加点动词的表达效果。

当汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑.入你的视野的,是黄绿错综的一条大毡子。

——茅盾《白杨礼赞》(部编版八上)答案示例:“扑”与“奔驰”呼应,写出了景物迎面而来的情景,形象而准确。

静态的黄土高原“扑”入视野,这是乘车者的实感,准确地表现了“奔驰”的汽车速度之快。

第一部分答题模版一、句式作用1.短句的作用:干脆利落,简洁明快。

2.短句独立成段:视觉上更醒目+突出强调内容。

3.重复的短句:突出强调。

4.对称的句子:句式整齐,读起来朗朗上口。

5.长短不一的句子:句式生动活泼。

二、标点作用1.句号的作用:语气舒缓。

2.①问号的作用:引发读者思考。

②连续问号的作用:气势充沛,感情强烈。

3.该用顿号却用逗号:逗号停顿时间长,起强调作用。

4.省略号作用:说话断断续续或沉默或思绪延续或给读者思考空间。

5.感叹号作用:强烈抒发情感/增强语气调自我反思。

标点符号的共性作用: 表达了的情感。

三、童谣/歌谣/诗歌作用1.使文章增添生动活泼感(歌谣),具有可读性。

2.使文章增强文化韵味/意蕴 (童谣/诗词),具有可读性。

3.交代信息,丰富文章内容。

4.突出所写的特点。

5.表达人物的心情。

6.点明文章的中心。

7.表达作者的情感。

四、修辞作用比喻:形象生动的写出了的特征。

拟人:赋予事物以人的性格、思想、感情和动作,使物人格化,从而达到形象生动的效果。

夸张:突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

排比:条理清晰,节奏鲜明,增强语势,便于抒发作者强烈的感情。

对偶:形式整齐,音韵和谐,互相映衬,互为补充。

反复:强调某种意思,强烈抒情,富有感染力。

设问:自问自答,引人注意,启发思考。

反问:态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

五、环境描写作用写出了的景物特征,渲染了的氛围,烘托了人物的心情。

六、人物描写作用塑造人物性格、推动情节发展、揭示文章主题。

第二部分答题套路一、词语赏析题有手法的解题方法: 手、特、情。

没有手法的解题方法: 解释词语+分析词语作用+词语表达情感。

二、词语含义题本来义:词语的字面意思。

语境:词语在句子中直接体现出的意思。

表现义:词语表现出的目的意图、情感态度、精神品质。

三、句段作用题【结构上】首段:总领全文/引出下文(万能作用);点明中心(首段中含中心句);文题照应(首段中出现题目);首尾呼应(首段尾端有相似相关语句);设置悬念,吸引读者。

语文补薄之中考记叙文阅读考点四赏析词语和句子的表达效果一赏析词语的表达效果一、【中考实例】(2019,郴州)文中画横线句子中加点词富有深意,请联系上下文加以品析。

曾祖的话说到这里,目光炯炯地看着祖父。

答:“目光炯炯”形象地写出了曾祖父对祖父的期待、信任和鼓励之情。

也是祖父历尽辛苦校书的原因和动力。

二、【方法指导】第一步,定位词语所在句子在全文中的位置。

第二步,解释词语的本义,并根据句子意思准确理解词语的语境义第三步,按照题干的提示或要求,选择赏析角度①从词语运用角度赏析,如具有表现力的动词、形容词、副词、叠词、名词等;②从修辞手法角度赏析,如比喻、拟人等;③从人物描写角度赏析,主要是表动作、心理、情感、细节的词语;④从感情色彩(褒义词、贬义词)角度赏析。

第四步,结合语境内容谈表达的情感,指出人、物或作者的情感。

第五步,运用答题模板表述表达效果。

三、【答题模板】“xx”一词运用了…(从…角度),…(表达效果)地写出了…(内容),表现了人、物或作者……(情感)。

1.联系上下文,揣摩下列语句,分析动词的表达效果。

(九下第5课《孔乙己》第三题)(1)孔乙己)便排出九文大钱。

(2)他从破衣袋里摸出四文大钱(一处用“排”,一处用“摸”,分别传达出孔乙己怎样的境况?)答案示例:“排”有摆的意思,活画出孔乙己摆阔气、炫耀的神气,从深层揭示出他的穷酸本相。

“摸”宇有从袋里往外掏出的意思,与前文“排”字对照,鲜明地表现出孔乙己已到了贫困不堪的地步。

2.品味下列语句,体会加点副词蕴含的情感。

(七上第5课《秋天的怀念》第四题)可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。

答案示例:“一直”表达了作者当时只顾沉浸在自己的悲苦情绪中,完全没有注意到母亲的严重病情,事后想来无比悔恨的心情。

五、【专项训练】分析下列句子中加点词语的表达效果。

2.品味下列划线的词语,分析其表达效果。

开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。

于是架起二赏析句子的表达效果一、【中考实例】(2020・永州,21题) 从修辞的角度赏析第⑨段画横线句子的表达效果。

中考语文阅读答题技巧语文阅读理解答题(方法)和技巧的整理汇总1.在(文章)中找到概括全文的(句子)在高考语文阅读理解解题技巧之中有一种是在文章中寻找能够概括全文的句子。

一般来说能够概括全篇文章的句子会出现开头第一段,中间的某一段或是结尾最后的一段。

结尾全文的句子出现在第一段,有开门见山,引领全文,点名文章的中心的思想作用,出现在中间一段能够承上启下,过度转折的作用,而它出现在最后一段则有概括全文,阐明主旨的作用,还有收尾呼应的效果。

2.看想要抒发的情感在高考语文阅读理解解题技巧中有一个是需要同学们特别注意的,那就是一定要明白想要抒发的情感。

写作是想要抒发内心情感的方法,所以在的遣词(造句)中,常常能够看出的思想情感,赞美、批判、感动、。

这些情感有的表述的简单明了,而有的却是含蓄内敛,需要学生们从的用词上进行推敲。

3.注意文章中的修辞手法有哪些高考语文阅读理解解题技巧中还有一种就是要弄清文中主要的修辞手法是哪种。

通常同学们一般在阅读理解中最常见的修辞手法有比喻和排比或者是反问等几种,这几种在考试当中都是考的比较多的,多用修辞手法能够鲜明的表达的思想感情。

这样能让文章富有美感和第1页共9页韵律感。

另外,在这里要特别提醒同学们,一旦遇到在使用暗喻的修辞手法时,不可只看表面,一定要明白比喻背后的意图。

语文阅读答题技巧有什么1、文章开头一段的某一句话在文章中的作用,中间某段或句的作用,最后一段某句的作用。

对于这种题型我们可以从两个方面来回答:对于第一段的问题,从结构上来说,是落笔点题,点明文章的中心,开门见山,总领全文,或起到引起下文的作用;从内容上来说,是为下文作铺垫和衬托,为后面某某内容的描写打下伏笔。

中间某段的问题,在结构上是起到承上启下、过渡的作用。

最后一段或某句的作用是(总结)全文,点明文章主旨,让人回味无穷,并与题目相照应。

2、文章表达了什么样的思想感情?这需要根据文章的具体内容来回答,常见的有歌颂、赞美、热爱、喜爱、感动、高兴、渴望、震撼、眷念、惆怅、淡淡的忧愁、惋惜、思念(怀念)故乡和亲人、或者是厌倦、憎恶、痛苦、惭愧、内疚、痛恨、伤心、悲痛、遗憾等。

表达效果题解题指导考题解说在中考中,根据文体的不同,“表达效果”题的考查主要分两类:一是在记叙文中,对某个词语、某个句子“表达效果”的考查;二是在说明文中,分析某种说明方法的“表达效果”。

其基本设问方式有:句中加点词语有什么表达效果结合语境,说说句子中加点词语不能删去的理由。

句子运用的修辞手法是什么有怎样的表达效果句子采用了什么说明方法有什么表达效果解题点拨(一)词语的表达效果1. 答题格式“××”本意是……,这里指……,体现了/表达了……(如果词语的词性或者感情色彩发生变化,一定要指出)。

2. 举例(1)结合语境,品析下列句中加点词语的表达效果。

(2013年山东淄博中考题)①她使我空荡的大脑骤然满当起来,使我决意要向着她那样子美好地成长。

②她的头上又有了一顶雪白的新帽子,栗色的卷发又从帽沿里滚落下来,那些新烫就的小发卷儿为她的脸增添着活泼和妩媚。

分析:此题考查词语的表达效果,词语类型多为动词、形容词或副词。

动词主要考查词语的准确性、生动性;形容词主要考查词语的生动性、形象性;副词则考查词语的准确性、周密性、逻辑性。

解答此类题目要注意词语的词性和感情色彩,根据具体语言环境分析作用。

本题的两句话都与人物描写有关,则要分析加点词刻画了人物怎样的形象。

分析“骤然”一词,可从“我”的感受这一角度入手,分析“滚落”一词,则要从对她的肖像描写角度入手。

答案:①“骤然”写出了“她”的美丽在瞬间给“我”的心灵带来了巨大的冲击。

②“滚落”写出了卷发的生动和俏皮,富有动态美,烘托了“她”焕然一新的精神面貌。

(2)请从词语的感情色彩的角度,指出文段⑤中加点词语“肆无忌惮”的用法及其表达效果。

(2013年湖北宜昌中考题)那里的天是“碧云天”,地是“黄叶地”,“水是眼波横,山是眉峰聚”;有多情的词人“独上高楼,望尽天涯路”,多情至望穿秋水的境地;有浪漫的词人“兴尽晚回舟,误入藕花深处”,浪漫到肆无忌惮的地步……在这包含各种滋味的宋词中,你总能体会到古人所饱受过的各种心境。

分析:题干特别指出要从词语的感情色彩角度入手,感情色彩分为褒义、贬义和中性。

在词语运用中,根据作者情感和文章表达的需要,有时会贬词褒用或者褒词贬用。

本段是对诗词的赞美,“肆无忌惮”这个贬义词强调的是浪漫的程度,感情色彩已发生变化。

答案:“肆无忌惮”本指放肆到什么都不顾忌,在这里是贬词褒用,充分表现词人兴致之高及忘情心态。

(3)选文第④段“科学家们还预言,凭借其耐腐蚀、抗撞击、耐冷热的特性及优异的力学性能,金属玻璃在将来可能会成为航天、军事及民用领域的理想候选材料。

”一句中,加点的“可能”一词能否删掉为什么(2013年辽宁丹东中考题)分析:词语能否删换的考题在中考说明文中十分常见,答题格式为:作判断+原词含义及文中义+原词作用+删去后效果的变化+说明文语言特点。

答案:不能删掉。

“可能”表猜测,说明金属玻璃在将来也许会成为航天、军事及民用领域的理想候选材料,去掉了过于绝对化,与实际不符。

“可能”一词体现了说明文语言的准确性、严密性、科学性。

3. 类似考题下列各句中加点的词去掉后对文意影响相对较小的一项是()(2013年湖北鄂州中考题)A. 水是生态环境中最活跃、影响最广泛的因素。

B. 农业用水占了全球使用量的73%,这里主要指灌溉用水。

C. 现在世界上约2/3的国家都不同程度地反映出水的危机。

D. 我国是一个水资源十分短缺的国家,人均水资源量仅占世界平均水平的1/4。

分析:题中加点的词语都是副词,都体现了说明文语言的准确性、严谨性,去掉之后都对原句的表达效果有影响,所以需要仔细揣摩,比较删去后的效果变化。

答案:D(二)所用修辞手法的表达效果1. 答题格式运用了……修辞手法,形象生动地写出了……,表现了……。

2. 举例这篇文章浸透着作者深挚的情感,富有感染力,作者是如何做到这一点的请以第⑦段和⑫段两段为例作简要分析。

(不超过150字)(2013年北京中考题)⑦此后三十余年,我品过各种各样的天下名茶,用过林林总总的精美茶具,见过繁复古雅的饮茶仪礼,却总充满迷惘困惑。

茶不能大口喝吗茶不能放在铁皮缸子里煮吗茶不能放盐巴吗茶不能仰天长啸后一饮而尽吗⑫天啊,离散了几十年啊,我再次和你相逢!你甘暖依然啊,你温润如旧!分析:此题并不是直接要求鉴赏修辞,而是强调句子突出了情感,要求写出体现情感的原因。

这两段都是作者的心理感受,对人物形象描写的赏析,多从描写方法、修辞手法、事件、事物、情节等角度切入,赏析给定内容。

这两段都有非常明显的修辞,必须全面鉴赏,不能丢点。

答案:第⑦段运用排比,强调作者对于茶的繁文缛节、高贵和价格的昂贵的讨厌,体现了“我”的迷惘困惑,又用排比将四个反问句联系在一起,从侧面表达自己对茶砖的思念之情。

第⑫段“我终于再次和你相逢!你甘暖依然,你温润如旧”直抒胸臆,运用拟人和第二人称的写作手法,从味觉方面描写出再次与茶砖重逢时的那种思念和感动。

3. 应答材料以下常用修辞手法的表达效果可以在答题时结合语境内容套用。

(1)比喻是将具有相似点的不同类事物作比,作用是将复杂、陌生、抽象的事物或者情感说得生动、具体、形象,给人以深刻鲜明的印象。

(2)拟人是使具体事物人格化,语言生动、形象。

(3)夸张是将事物某方面的特征故意夸大或缩小,作用是揭示事物的本质,引起联想,使事物特点更突出、更鲜明。

(4)排比的作用是增强语言气势,深化思想内容,增强文章的说服力和感染力。

(5)对偶的表达效果是整齐匀称、节奏感强、高度概括、有音乐美。

(6)对比的两个事物之间必有相同点,作用是能使语言色彩鲜明,突出事物的性质、特征等。

(7)反复分为连续反复和间隔反复,作用是突出思想、强调感情,有时能够加强节奏感。

(8)借代的作用是可引人联想,形象突出、生动、具体,使特点更鲜明。

(9)设问的作用是提醒人们注意,引起思考,突出某些内容,增强读者对答案的认可。

(10)反问的作用是加强语气,激发读者的感情,以使读者留下深刻印象。

(11)引用分为直接引用和间接引用,作用是增强说服力。

(三)所用说明方法的表达效果1. 答题格式运用了……说明方法,从……方面准确地说明了(或者生动地说明了)……,从而突出了……的特点。

2. 举例第②段运用了多种说明方法,选择一种说明其作用。

(2013年山东聊城中考题)②虽然我们的身体离不开盐,但是过多的摄入盐却对身体产生危害。

日本秋田县的居民喜欢吃咸食,每人每天盐的摄入量为20—30克,比其他县的居民多两倍。

结果秋田县居民中高血压等疾病的发病率明显偏高,是日本有名的短命县。

分析:本段说明方法有多种,需要仔细分辨,并分别指出其作用。

按照“指明说明方法+具体分析说明过程+达到什么作用”的格式写出答案。

答案:通过举例子,更加增强了“过多地摄入盐对身体产生危害”这一说法的可信度。

通过列数字,更加准确地说明了秋田县居民每人每天盐摄入量高。

通过作比较,更加清楚地说明了秋田县居民比其他县居民每天盐的摄入量多。

3. 应答材料以下常用说明方法的表达效果可以在答题时结合语境内容套用。

(1)举例子的作用是使所要说明的事物具体化,以便读者理解。

(2)分类别的作用是将复杂的事物说清楚,使人一目了然。

(3)列数字的作用是通过列数字使所要说明的事物具体化,获得直观印象。

(4)作比较的作用是通过比较得到具体而鲜明的印象,突出说明对象的特征。

(5)画图表的作用是通过图表方式把复杂的事物说清楚,对有些事物的解说更直接、更具体。

(6)下定义的作用是准确揭示事物的本质。

(7)引资料的作用是使说明的内容更充实具体,更具有说服力。

(8)打比方的作用是突出事物的性状特点,增强说明的形象性和生动性。

(9)摹状貌的作用是使说明对象更形象、更具体。

(10)作诠释是从一个方面就事物的某一个特点做些解释,对事物或事理的某些性质和特点进行适当解说。

种爱认识陈家老四,缘于我婆婆。

婆婆来我家小住,我下班回家,陈家老四正站在我家院门口,跟婆婆热络地说着话。

陈家老四是家里最小的孩子,父亲过世早,上有两个哥哥,一个姐姐,都已另立门户。

他们与他感情一般,与母亲感情也一般,平常不怎么往来。

只他和寡母,守着祖上传下的三间平房度日。

他没正式工作,蹬着辆破三轮,上街帮人拉货。

婆婆怕跑菜市场,有时会托他带一点蔬菜回来。

他每次都会准时送过来,看得出,那些蔬菜,已被他重新打理过,整整齐齐干干净净的。

婆婆削个水果给他吃,他推托一会儿,接下水果,憨憨地笑。

路上再遇到我,他没头没脑说一句,你婆婆是个好人。

他却得了绝症,肝癌。

穷,医院是去不得的,只在家里吃点药,等死。

精气神儿好的时候,他会撑着出来走走,身旁跟着他的白发老母亲。

小区的人,远远望见他,都避开走,生怕他传染了什么。

他坐在我家的小院子里,苦笑着说,我这病,不传染的。

我们点头说,是的,不传染的。

他得到安慰似的,长舒一口气,眼睛里,蒙上一层水雾,感激地冲我们笑。

一天,他跑来跟我婆婆说,阿姨,我怕是快死了,我的肝上积了很多水。

我婆婆说,别瞎说,你还小呢,有得活呢。

他笑了,说,阿姨,你别骗我,我知道我活不长的。

只是扔下我妈一个人,不知她以后怎么过。

我们都有些黯然。

春天的气息,正在蓬勃。

空气中,满布着新生命的香,叶在长,花在开。

而他,却像秋天树上挂着的一枚叶,一阵风来,眼看着它就要坠下来,坠下来。

我去上班,他在半路上拦下我。

那个时候,他已瘦得不成样,脸色蜡黄蜡黄。

他腼腆地冲我笑,老师,你可以帮我一个忙么我说,当然可以。

他听了很高兴,说他想在小院子里种些花。

你能帮我找些花的种子么他用期盼的眼神看着我。

见我狐疑地盯着他,他补充道,在家闲着也无聊,想找点事做。

我跑了一些花店,找到许多花的种子带回来,太阳花,凤仙花,虞美人,喇叭花,一串红……他小心地伸手托着,像对待小小的婴儿,眼睛里,有欢喜的波在荡。

这以后,难得见到他。

婆婆说,陈家老四中了邪了,筷子都拿不动的人,却偏要在院子里种花,天天在院子里折腾,哪个劝了也不听。

我笑笑,我的眼前,浮现出他捧着花的种子的样子。

真希望他能像那些花儿一样,生命有个重新开始的机会。

某天大清早,买菜回来的婆婆突然说,陈家老四死了。

像空谷里一声绝响,让人怅怅的。

我买了花圈送去,第一次踏进他家小院,以为定是灰暗与冷清的。

却不,一院子的姹紫嫣红迎接了我。

那些花,开得热情奔放,仿佛落了一院子的小粉蝶。

他白发的老母亲,站在花旁,拉着我的手,含泪带笑地说,这些,都是我家老四种的。

我一时感动无言,不觉悲哀,只觉美好。

原来,生命完全可以以另一种方式,重新存活的,就像他种的一院子的花。

而他白发的老母亲,有了花的陪伴,日子亦不会太凄凉。

(选自《尘世里的初相见》,安徽少年儿童出版社)1. 说说下面句子中加点词语的好处。

(1)他小心地伸手托着,像对待小小的婴儿,眼睛里,有欢喜的波在荡。