上市公司MBO研究报告

- 格式:docx

- 大小:25.67 KB

- 文档页数:22

MBO存在的问题(doc 5页)MBO存在的问题与对策管理层收购(MBO)是指公司管理者或经理层通过借贷融资购买本公司股份,从而改变公司所有者结构、控股权和资产结构,进而达到重组公司目的并获得预期收益的一种收购行为。

这种国际上通用的收购行为,在中国国有企业改革的实践中却发生了变异,出现了不少问题。

研究这些问题背后的动因,对于促进中国国有企业MBO的健康发展有着重要的现实意义。

一、MBO在中国实践中的变异MBO发源于英国。

1980年,英国经济学家迈克·莱特(Mike Wright)在研究公司的分立和剥离时发现了一种奇特的现象:在被分立或剥离的企业中,有相当一部分被出售给了原先管理该企业的管理(或经理)层。

在当时的研究中,这种现象还没有名字,人们笼统地把它称之为“buy-outs”。

后来,英国对此类收购进行融资的主要机构工商金融公司(Industrial and Commercial Finance Corporation)把这种现象起名为管理层收购(Management buy-outs),简称为MBO,该名称一直沿用至今。

MBO的出现并非偶然,在很大程度上,它可以说是20世纪70年代公司分拆的结果。

公司分拆是指大公司将部分非主导业务剥离出去,以便集中精力经营主导业务。

在战后至20世纪70年代以前,公司发展的总趋势是:不断地寻求兼并机会,迅速扩大公司规模,很少出现通过公司分拆将公司变小的现象。

物极必反,20世纪70年代后,这种倾向开始逆转,很多过去因追求多样化而形成的大公司遇到了发展的障碍而不得不将公司拆小,即卖掉一些业绩不佳的辅助业务或子公司等,在很多时候,公司总部更愿意将小公司卖给原来经营公司的管理层,即所有权变更而管理层不变,这就是MBO。

中国MBO实践始于20世纪90年代,由于我国目前还没有建立相对完善的市场经济,一些国有企业的管理层在MBO的实践中往往以廉价获取国有资产为主要目的,所以导致中外的MBO存在很多差异:1.目标动因不同。

论我国上市公司MBO的法律监管摘要:mbo是一个舶来品,从它被引入到我国的那一刻起就与我国的相关经济与法律环境格格不入。

十多年过去了,作为国有企业产权改革中的一次大胆尝试,mbo在收购主体、收购价格、融资渠道、信息披露等方面依然存在不少法律监管缺陷。

本文试着针对上以问题提出相应的立法建议,以求为上市公司mbo的合法有效进行保驾护航。

关键词:上市公司 mbo 法律监管一、mbo在我国的发展概况mbo是一种杠杆收购,起源于英国,是指目标公司的管理者(层)利用自有资金或外部融资购买本公司股份,从而改变公司的所有权结构或者控制权结构,进而通过重组目标公司,实现预期收益的并购行为。

从2000年粤美的在上市公司中率先实施mbo,到2001年上市公司进行mbo逐渐成为市场热点,而中国证监会2002年10月8日颁布的《上市公司收购管理办法》,使上市公司mbo逐步走向规范化。

2003年4月7日mbo被财政部”紧急叫停”--在相关法规未完善之前,对采取管理层收购(包括上市公司和非上市公司)的行为予以暂停受理和审批,待有关部门研究提出相关措施后现作决定。

mbo元年的论断不攻自破,mbo却因此由明转暗,”曲线mbo”大行其道。

2005年4月14日,国资委、财政部共同发布的《企业国在产权向管理层转让暂行规定》指出:”mbo只许4亿以下的中小企业尝试,大型国有企业暂不进行”,被理解为暂且默认了中小型国企向管理层转让。

2006年1月22日,国务院转发国资委文件《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》,在此份文件中虽然”管理层收购”的字眼荡然无存,全部换为管理层增量持股,并依然延续了此前对国企改制”严格基调”,让市场对”大型国企mbo再度解禁”充满猜测。

mbo之所以在我国发展得如此艰难、饱受争议,很大一部分原因是水土不服,与我国的经济法律制度格格不入。

如果不加强与mbo相关法律法规的制定以及监管的力度,mbo 的大规模实施就容易引发诸如国有资产流失、企业内部控制以及金融市场风险等问题。

中国上市公司MBO报告(doc 12页)投资管理有限公司也将于年底前投入运作……长期困扰管理层实施收购的融资瓶颈有望暂时得到缓解。

●中介机构的作用咨询公司、律师事务所和会计师事务所等中介机构在上市公司实施MBO的过程中起到非常重要的作用,如会计师事务所受聘对上市公司的资产进行评估,律师事务所为整个MBO过程的合法性出具法律意见书等。

除此之外,专业咨询公司在MBO实践中的作用更是至关重要,已经不是不同意义上的管理咨询公司,而是致力于人力资源资本化的一类特殊的投资银行。

在前MBO时期在市场上寻找企业家价值被低估、适合进行MBO的企业,在中MBO时期既提供专业的MBO方案,又为管理层寻找融资渠道,在后MBO 时期帮助企业家整合资源,提升业绩等等。

以上林林总总谈了许多方面,但总的思想还是要突破现有思维定式,在当前政策空间和现有工具中灵活创新,充分借助中介机构的作用设计出适合企业自身特点的管理层收购方案。

相信,今后会涌现出更多的上市公司MBO成功案例。

我们拭目以待。

(刘明)报告二:2002年上市公司MBO案例●胜利股份(000407)胜利股份的MBO早在12月1日《上市公司收购管理办法》正式实施之前就已经尘埃落定,其基本操作思路是先由胜利股份高管联合第一大股东胜邦企业投资集团、胜利集团的部分中高层管理人员自筹资金成立一个投资公司——山东胜利投资股份有限公司,然后分别由第一大股东胜邦企业投资集团有限公司将所持部分公司法人股2588.625万股(约占总股本的10.8%)、第三大股东胜利集团将代山东省国资办持有的国家股1641万股(占总股本的6.85%)以公司2002年6月30日每股净资产2.27元的价格转让给胜利投资,从而使后者以持股总量占总股本比例达到17.65%而成为上市公司第一大股东,完成了管理层收购。

与以往上市公司MBO案例相比,胜利股份的MBO呈现出以下一些新的特点:第一,此次MBO过程中国有股部分的转让报批非常顺利。

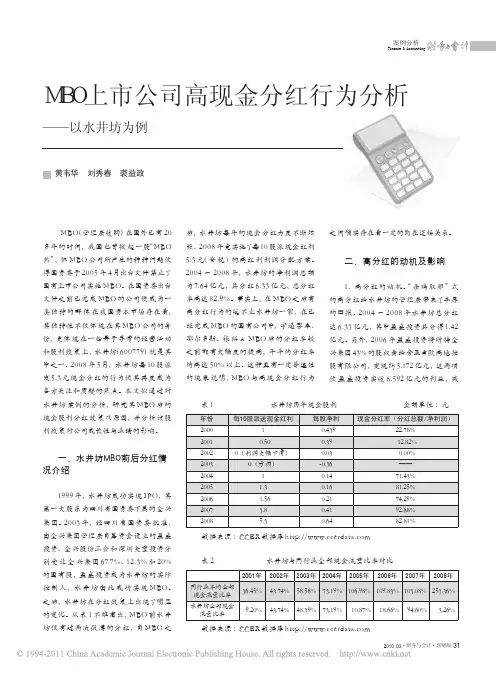

2010 03·财务与会计·理财版31Finance & Accounting案例分析MBO (管理层收购)在国外已有20多年的时间,我国也曾掀起一股“MBO 热”,但MBO 公司所产生的种种问题使得国资委于2005年4月出台文件禁止了国有上市公司实施MBO。

在国资委出台文件之前已完成MBO 的公司便成为一类独特的群体在我国资本市场存在着,其独特性不仅体现在其MBO 公司的身份,更体现在一些异于寻常的经营活动和股利政策上,水井坊(600779)就是其中之一。

2008年5月,水井坊每10股派发5.3元现金分红的行为使其再度成为各方关注和质疑的焦点。

本文拟通过对水井坊案例的分析,研究其MBO 后的现金股利分红政策及原因,并分析该股利政策对公司成长性与业绩的影响。

一、水井坊MBO前后分红情况介绍1999年,水井坊成功实现IPO,其第一大股东为四川省国资委下属的全兴集团。

2003年,经四川省国资委批准,由全兴集团管理层自筹资金设立的盈盛投资、全兴股份工会和深圳矢量投资分别受让全兴集团67.7%、12.3%和20%的国有股,盈盛投资成为水井坊的实际控制人,水井坊由此成功实现MBO。

之后,水井坊在分红政策上出现了明显的变化。

从表1不难看出,MBO 前水井坊仅有过两次微薄的分红,自MBO 之MBO上市公司高现金分红行为分析黄韦华 刘秀春 裘益政—以水井坊为例后,水井坊每年的现金分红力度不断增强,2008年竟实施了每10股派现金红利5.3元(含税)的高红利利润分配方案。

2004~2008年,水井坊的净利润总额为7.64亿元,共分红6.33亿元,总分红率高达82.9%。

事实上,在MBO 之后有高分红行为的远不止水井坊一家,在已经完成MBO 的国有公司中,宇通客车、鄂尔多斯、张裕A MBO 后的分红率较之前都有大幅度的提高,年平均分红率均高达50%以上。

这种具有一定普遍性的现象说明,MBO 与高现金分红行为之间确实存在着一定的内在逻辑关系。

中国上市公司MBO现象的理论分析——以美的公司为例【摘要】我国上市公司加入世界贸易组织以来一直面临长期不断的机遇与挑战,要想在竞争日趋激烈的世界经济领域占有一席之地,上市公司必须从各个方面完善公司的治理结构,提高自身在世界市场上的竞争力。

MBO(管理层收购)作为上市公司改革的一个重要措施表现出其日益重要的作用。

本文阐述了我国上市公司的定义以及存在的问题,详细叙述了MBO的具体内涵和实施的方式及意义,并从美的公司的实际情况出发,深入研究了其实施MBO的背景,探讨了其实施MBO的过程,用理论数据分析了其MBO的成效以及存在的问题,最后根据美的公司MBO的启示提出在特定的经济环境下我国实施MBO应采取的方式以及发挥MBO应有的效果需要注意的问题,由此对我国国有企业的改革提出相关建议。

【关键词】上市公司管理层收购股权转让美的公司Theoretical Analysis of the phenomenon of MBO in ChineseListed Companies----take the Midea Company for example【Abstract】Since our country to be listed has joined World Trade Organization to face the long-term unceasing opportunity and the challenge, if wants to hold the small space day by day in the competition intense world economics domain, to be listed must from each aspect consummation company's management structure, enhance oneself in the world market competitive power. MBO (Management Buy-outs) an important measure which reforms as to be listed displays it day by day vital role. This article elaborated our country to be listed's definition as well as the existence question, narrated the MBO concrete connotation and the implementation way and the significance in detail, and embarks from Midea Company's actual situation, deep research it has implemented MBO the background, discussed it to implement MBO the process, has analyzed its MBO result as well as the existence question with the gross data, finally according to MideaCompany's MBO enlightenment proposed that our country implemented the way which under the specific economic environment MBO should adopt as well as displays the question which the MBO proper effect needed to pay attention, from this put forward the related proposal to our country State-owned business's reform.【Key words】Listed Companies Management Buy-outs Equity Transfer Midea Company's前言随着我国经济体制改革的不断深入,MBO作为优化企业改革的一个重要措施在我国的企业竞争中扮演着一个重要的角色。

后MBO上市公司高现金分红行为研究---以水井坊为例财务06 黄韦华刘秀春摘要:本文结合我国资本市场非全流通股权结构的实际,选择股利政策作为研究的主题。

通过对水井坊案例的分析,研究其MBO后的现金股利分红政策,分析该股利政策对管理层股东、流通股股东各自利益及对企业财务弹性的影响。

并通过扩展研究样本MBO上市公司在MBO前后现金分红力度的差异,发现高现金分红行为在后MBO公司中存在一定的普遍性。

本文认为这种高分红行为符合管理层股东的利益,却会损害流通股股东的利益,但目前流通股股东对这一点认识并不明确。

为保障投资者利益,本文建议对MBO上市公司大比例分红现象进行必要遏制;监督MBO上市公司完善公司治理,防止出现新的“一股独大”和“内部人控制”;完善MBO上市公司信息披露,加强对中小股东的保护。

关键词:MBO公司股利政策管理层股东流通股股东高分红MBO即“管理层收购”,在国外已有20多年的历史,在中国MBO产生至今虽不足十年,但也曾掀起一股“MBO热”,曾有许多企业准备实施或已经完成MBO,更有专家将2003年定为MBO年。

但此后MBO公司所产生的种种问题也引发了理论界的大争论,国资委也于2005年4月出台文件禁止国有上市公司实施管理层收购,因而上市公司管理层收购活动于2005年停止。

但是,已经完成收购的公司不应该因争论暂时平息而被忽视,不少的MBO公司已经运营了六、七年,成为一类独特的群体在中国资本市场和经济生活中存在着【5】。

近来,也不断有学者提出在完成股权分置改革后应该恢复上市公司管理层收购。

因此,研究这些后MBO 公司的经营活动、股利政策对当前和将来的发展都有着重大的意义。

股利政策历来是传统公司金融的研究焦点之一。

【5】在现实的资本市场中,股利政策的原因及其产生的后果一直是理论界重点探索的问题,但至今尚未形成定论。

中国上市公司在资本市场中历经了近20年的发展, 公司的股利政策同样也是投资大众和金融研究者所备加关注的领域。

中国上市公司MBO报告一、引言管理层收购(Management Buyout,简称MBO)是指公司管理层或员工组织自身筹集资金,收购所在机构的股权或全部资产的行为。

MBO是一种常见的企业重组方式,在中国市场获得越来越多的关注和重视。

本报告将对中国上市公司进行MBO进行研究和分析,探讨其可行性和影响。

二、MBO的动机1.提高管理层的激励机制:MBO可以激励管理层更加努力地工作,因为他们成为了公司的业主,他们的个人利益与公司业绩直接相关。

2.解决公司治理问题:MBO可以解决公司治理问题,降低股东之间的利益冲突,从而提高公司运营效率。

3.减少市场压力:上市公司面临巨大的市场压力,以及来自投资者和监管机构的不断监督和要求。

MBO可以减少这些压力,提供更多的灵活性和自主权。

4.实现企业整合:MBO可以帮助企业实现整合和转型,使企业更加适应市场的变化和需求。

三、MBO的影响1.公司治理结构的改变:MBO将导致公司治理结构的变化,管理层成为了公司的主要股东,决策权和控制权得到增强。

这将对公司的战略决策和日常运营产生重要影响。

2.流动性和融资问题:管理层可能面临流动性和融资问题,需要筹集资金来收购股权。

MBO需要融合不同类型的资金,包括自有资金和外部融资,这将对公司的财务状况和未来发展产生影响。

3.管理层的激励机制:MBO可以提高管理层的激励机制,激发他们更好地服务于公司的利益。

但同时也需要考虑到激励机制的设计和执行,以确保管理层利益与公司整体利益的一致性。

4.员工的关注和参与:MBO可能会引起员工的关注和参与,他们将成为公司的股东之一、这将增强员工对企业的认同感和归属感,并对公司的稳定和发展产生积极影响。

四、MBO的风险与挑战1.财务风险:MBO面临着融资压力和流动性问题,需要筹集大量资金来收购股权。

如果融资渠道受限或者财务状况不佳,MBO可能面临严重的财务风险。

2.企业转型的挑战:MBO通常发生在企业转型的关键时期,需要管理层具备丰富的经验和能力来应对市场的变化和挑战。

1999-2002上市公司MBO研究2003-12-24[摘要] 本文以1999—2002年间实施了MBO(管理层收购)的上市公司作为研究对象,在大量数据资料基础上,对这些公司的业务、财务、股本、管理、行为等特征以及收购定价、资金来源等问题进行了多方面的实证检验。

通过研究,我们认为,MBO并不是“国退民进”的重要途径,成功实施MBO的企业需要一系列重要的条件;MBO 实施过程中出现的争论实质上是公众和政府对国有存量资产改革中“分配的公正性”问题的理解与管理层对该问题的理解存在差异;EMBO(管理层收购和员工持股)可以作为从企业层面解决国有企业产权改革公正性和合法性的一种制度性安排。

一、引论中国国有企业改革从“放权让利”、“承包经营”、“减员增效”,到“国有经济战略性调整,退出竞争性行业”的所谓“国退民进”,始终围绕“如何对经营者进行有效的激励,提高企业效率”来进行。

整个改革过程中政府的基本价值观是“改革、发展、稳定”,这种价值观体现在政府处理问题的各个方面。

“国退民进”可以解决企业效率问题,并且使政府能够集中财力来促进社会发展。

对于小型国有企业的退出,地方政府态度积极,大多采用企业净资产安置职工后,剩余资产由私人收购的方式,实现国有企业的民营化,并通过给予各种优惠条件要求民营化后的企业雇佣一定数量的原企业员工。

对于大中型企业的“国退民进”,政府似乎倾向于采用更平稳、谨慎的逐步退出的方式。

政府一直鼓励国有企业进行股权多元化改革,其中包括鼓励员工持股和“经营者持大股”,而不希望国有股权在短期内全部退出带来严重的失业问题。

”上市公司的“国退民进”,政府希望通过“减持”国有股份来实现。

“减持”方案的理想结果是一石三鸟:①国有股逐步退出,改善上市公司的股权结构和治理结构;②解决国有股的非流通问题;③通过“减持”套现来补充社会保障基金。

但是,市场对“减持”方案投了反对票,政府出于稳定的考虑停止实施“减持”方案。

由此,MBO(Management Buy-outs,管理层收购)成为国有股“减持”失败后的热点。

一方面,人们希望MBO成为“经营者持大股”的更为规范的表述和操作形式,并认为是上市公司“国退民进”的另一条可行的途径;另一方面,围绕MBO展开了激烈的争论,两个焦点问题是“国有资产的转让价格是否合理”和“收购国有资产的资金来源是否合法”。

为防止“国有资产流失”,政府有关部门最近建议暂停受理和审批上市公司和非上市公司的MBO案。

我们的基本看法是,国有股“减持”的失败和围绕MBO进行的争论都折射出当前国有企业改革中凸现出来的公正性和合法性问题。

所谓公正性,指社会关于“正义”的一种共识。

亚里士多德认为正义是“某种平等”,西塞罗认为正义是“给每个人以应得之物”,现代理论则认为正义是判断社会制度或群体秩序是否符合社会基本目的之标准。

社会对正义看法的变化,往往是法律改革的先声。

国有股“减持”问题的实质是政府与公众对于公正的判断存在差异,因而导致政府和公众在该问题上不能采取一致的意见和行动。

政府认为,国有股“减持”按市场价格交易,国家获得相对较高的溢价收入以弥补股票非流通损失,并用于社会保障体系是公正的。

公众则认为,国有原始股份与公众原始股票在获取价格上存在较大差异的条件下,统一按市场价格交易是不公正的。

那么,围绕 MBO问题而导致的公正性又是什么呢?同时,我们还观察到许多国有企业在实施MBO的过程中,采用管理层收购和员工持股相结合的方式,即所谓EMBO(Employee & Management Buy-outs)。

EMBO是否是解决MBO过程中的公正性和合法性问题的一种制度安排呢?本项研究希望通过对1999—2002年实施MBO的上市公司进行实证分析搞清以下两方面问题:①什么类型的公司实施了MBO?MBO是否是“国退民进”的重要途径?②MBO在中国国有企业改革中主要解决什么问题?MBO导致的公正性和合法性问题是什么?EMBO是否是解决公正性和合法性的制度安排?二、数据和实证结果中国上市公司实施MBO大约发生在1999年以后,本项研究选择从1999—2002年已实施MBO的上市公司。

该阶段上市公司实施MBO 的情况分三类:第一类是上市公司直接进行MBO,如美的股份、深圳方大、胜利股份等。

第二类是上市公司的母公司实施MBO,改变了上市公司的实际控制状态,如宇通客车、鄂尔多斯、TCL、全兴股份等。

第三类是对上市公司下属子公司或部分资产的实施MBO,如世茂股份(前万象集团)、小天鹅等。

第一类上市公司具有强制性的信息披露义务,第二、第三类中的部分上市公司也做出了一些适当的信息揭示。

本项研究主要集中在第一类和第二类部分上市公司,样本数量共8家(见表1)。

样本公司选择的标准是对实施MBO的事实进行了正式公开披露,我们倾向于把正式公开披露信息作为公正性和合法性重要标志。

表1 样本公司基本情况资料来源:根据上市公司公开披露信息整理。

样本公司在资产规模(暂无资产规模上100亿元的大型公司)、股本结构、上市时间、地域分布等方面表现出明显的非集中性,代表性较强。

8家公司中4家为国有背景企业,3家公司创建之初为国有与集体联营性质或集体企业,1家为股份制企业,绝大部分样本公司存在国有经济的退出问题,符合本项研究的需要。

样本公司实施MBO的情况大致如下:5家公司通过收购法人股完成MBO(其中1家还同时收购国有股)。

根据中国现行制度规定,法人股转让无需财政部批准,国有股转让和股权性质变更必须获得财政部批准。

因此,收购法人股相对容易,这也是佛塑股份采用收购法人股而不是国有股来实施MBO的原因。

目前,4家涉及国有股转让的公司仅有胜利股份和洞庭水殖获得批准,其转让的国有股分别占其总股本的6.85%和17.07%。

胜利股份收购的国有股比例很小,而洞庭水殖在完成MBO后仍保留了国有股。

其余两家公司的情况是,宇通客车已上报财政部,尚未获得批准,鄂尔多斯还需获得省级政府部门批准再上报财政部。

绝大多数公司都采用自然人出资或自然人加工会出资组建收购公司来实施收购,很多公司的自然人实际是职工代表(见表2),表现出强烈的EMBO倾向。

表2 样本公司收购主体情况资料来源:根据上市公司公开披露信息整理关于收购价格,样本公司涉及法人股转让时,其价格普遍低于同期每股净资产,而国有股转让价格都以净资产值为准。

只是由于定价依据的时间早于实际收购的时间,造成实际收购价格低于同期会计净资产值的情况。

这就所谓上市公司MBO中低价转让国有资产缘由(见表3)。

表3 样本公司收购定价情况注:每股净资产取调整后数据;收购价等于或高于同期净资产值的以粗体标本。

资料来源:根据上市公司公开披露信息整理。

关于收购资金来源,仅仅依靠公司管理层和员工的历年薪酬收入是远远不够支付巨额收购款,委托投资(委托人通常包括员工和其他外部投资者)和股东个人民间借款就成为股东出资的主要来源。

由于样本公司对收购资金来源及支付方式信息披露不充分,使公众产生出收购资金来源合法性的疑问。

我们发现,大部分收购公司注册资本不足以支付收购价款,通过查阅公司各种正式公开资料,我们收集汇总了各公司其他可能的资金来源情况(见表4),关联交易和股权质押贷款是其他可能的资金来源。

2002年4月,美的(000527)与其第大二股东开联实业公司法定代表人(何享健之子)所控制的3家企业进行大宗的商品交易,涉及金额高达7.6亿元。

2002年9月,美托公司和美的高管人员控制的冷气机公司向美的转让其子公司股权,作价达22840万元,而1年前该子公司账面价值仅3000余万元。

另外,在全部11家收购公司中(其中两家尚未完成收购)有4家采用被收购的股权进行质押贷款来获取收购资金。

表4 MBO可能资金来源情况资料来源:根据上市公司公开披露信息整理。

对于什么样的企业实施了MBO,以及实施MBO的目的,我们采用样本共同特征和个案相结合的案例分析法进行研究。

样本共同特征选择如下:①业务特征:描述样本公司业务结构及其成长潜力;②财务特征:通过序列财务指标描述样本公司的盈利状况和经营现金流的变化情况;③管理特征:描述管理层工作经历及其贡献;④股本特征:描述所有者性质和构成,揭示社会对管理层价值认可状况及实施MBO的可能性;⑤行为特征:描述样本公司MBO后重大行为变化情况,揭示MBO主要目的及其效果。

个案分析用以补充或揭示某个事项及其意义。

1.业务特征分析实施MBO的8家公司全部集中于传统产业,无高科技性质企业;无管制性行业(如金融、航空等)和资源垄断性行业(只有洞庭水殖的水产业务带有一定的资源特色),其产品或业务面临激烈的市场竞争;绝大部分公司具有十分鲜明的主营业务。

除胜利股份、洞庭水殖外,各公司主营业务利润均占全部利润的80%以上;绝大部分公司都是本行业内国内甚至国际领头企业,产品竞争力较强,商誉等隐形资产价值较大。

2.财务特征分析各公司从上市到实施MBO前都保持了历年盈利的记录,除深圳方大2002年亏损以外,大部分公司近几年净利润持续增长;大部分公司主营收入持续稳定增长,显示出其经营规模处于持续的扩张时期;大部分公司净资产收益率较高,但近年来略有下降的趋势,8家公司平均净资产收益率 1999—2002年分别为13.59,9.11,8.07,7.61(2002年为除深圳方大的7家平均),而市场同期指标分别为8.31,7.14,5.53,5.75;经营现金流量大体正常。

3.管理特征分析绝大部分公司的高层领导人到实施MBO前已在企业任职较长时间(几乎都在10年以上),作为高层领导亲历了企业从小到大的发展全过程,在企业内具有极高的威望;大部分领导人年富力强 (40—50岁左右),积累了丰富的行业知识和企业管理经验;领导者对企业的经营业绩做出了举足轻重的贡献,具有分享企业经营成果的愿望。

4.股本特征分析一是8家公司中没有国家股的3家。

有国家股的5家(平均比例25.9%),其中第一大股东的4家(平均比例30.5%),居控股地位的2家(比例大于30%,),没有居绝对径股地位的公司(比例)(于50%)。

国有股比例8家平均为18.5%,5家平均为32.1%。

表现出较明显的国家低控制特征 (截至2002年6月,市场平均国有股比例为46.6%)。

二是8家公司流通股比例最低为31.2%(佛塑股份,其2000余万内部职工股2003年5月上市满3年即将流通,计算时列入),最高为68.5%(宇通客车),均值为53.9%。

总体流通股比例高出市场平均水平很多(截至2002年6月,全部上市公司平均流通股比例约34.9%)。

三是各公司的未流通股集中度较高。

5.行为特征分析各公司MBO后经营和投资行为变化不大,未出现大规模地重组、剥离、大幅削减经营成本等行为,只是关联交易明显增加;各公司无重大人事变动;各公司现金分红政策具有延续性,无明显的高派现行为。