部编版一年级语文上册中国古代山水画

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:4

画唐-王维远看山有色,近听水无声。

春去花还在,人来鸟不惊。

译文远看高山色彩明亮,走到近处却听不到水的声音。

春天过去花仍在争奇斗艳,人走近鸟却没有被惊动。

注释色:颜色,也有景色之意。

惊:吃惊,害怕。

文学赏析这首诗写出了一幅山水花鸟画的特点。

画面上的任何事物都是有颜色的,都是静止的,不会有任何活动,也不会发出任何声响。

这首诗写得相当恰切,也较有趣。

首先此诗以简洁浅显的文字,非常巧妙地把画面上的形象叙述出来。

每一句诗的第三字,依次序为“山”、“水”、“花”、“鸟”。

青山耸立,水流其间,鲜花盛开鸟嘻枝头,构成了一派生意盎然的、优美的整体境界。

首句“远看山有色”,写的是直观的客观物象。

此乃“静境”,因其距离而产生美感,让人觉得其有无限的风光。

此色含义无穷,可是清秀俊朗红湿绿垂的美色,也可以是寒色苍苍的绝美佳色,更可以是奇傀峭拔的异色,唯有静心者能品之。

第二句“近听水无声”,有“动境”,因为源头活水来。

而无声二字又进入静境,宁静致远,和首句并无矛盾之处。

在动静的取舍上诗人可以说是能够做到游刃有余。

而且诗之所咏既然是画,则所画之物自然是无声的,与“近听”、“远听”有应无关,然而按逻辑说来,“反”包含有“正”,否定命题总先假设着肯定命题。

“水无声”写的既是作为画这个客观事实,但同时又表示着画上的水本来应该有声而此刻也仿佛有声似的,因此才使得观者欲“近听”之,这即是高超的绘画艺术所起的移情作用之故。

第三、四句的“春去花还在,人来鸟不惊。

”说的是花儿尽管在那个最美的季节里尽情地开放,但燃烧般的开到最美的极致后还是要飘然而去,而只有在画中,花儿美而不谢同样,画中的鸟,永远是那么可爱动人。

诗中的画似乎代表着一种梦想,一种可见而不可得的梦想。

而且同第二句中的“水无声”一样,“人来鸟不惊”也是表示着鸟仿佛应该“惊”的,所以这说明画家笔下之鸟的逼真了。

这里诗人以“近听水无声”来表现水的潺潺可听,以“人来鸟不惊”来表现鸟的可惊的活力,手法是很高明的。

一年级上册语文古诗画1. “远看山有色”,这句诗出自《画》呀!你想想看,远远望去山有颜色,那是多么美的画面呀!就好像我们远远地看着彩虹,哇,五颜六色的,多好看呀!例子:我们去爬山,站在远处看那山峦起伏,不就像诗里说的“远看山有色”嘛!2. “近听水无声”,哎呀,在一年级上册语文古诗《画》里有呢!靠近了听水却没有声音,这多神奇呀!就好像我们看动画片里的魔法世界,明明有水却听不到声音呢!例子:我们去公园的湖边,走近了却听不到水流动的声音,真的是“近听水无声”呀!3. “春去花还在”,这可是《画》里的诗句哟!春天过去了花却还在盛开,哇塞,这不是像我们记忆里最美好的春天一直停留在那里嘛!例子:去年春天我们一起在花园里看到的那些花,现在想起来不就像“春去花还在”嘛!4. “人来鸟不惊”,这是《画》里超有趣的一句呀!人来了鸟也不害怕,这不就跟我们在动物园看到那些淡定的鸟儿一样嘛!例子:那次我们去动物园,那些鸟儿都不害怕我们,简直就是“人来鸟不惊”的现实版呀!5. “远看山有色”,这真的太有意思啦!你试着想想,远处的山有着各种色彩,那是怎样的一种美妙呀!就好比我们看到漂亮的积木搭成的山,哇,色彩斑斓的!例子:在绘画课上,我画的那座山,不就有点“远看山有色”的感觉嘛!6. “近听水无声”,哇哦,在这首诗里呢!靠近了水却没声音,这多奇妙呀,就像我们梦里的安静河流一样。

例子:那次在梦里,我走近一条河,真的就是“近听水无声”呀!7. “春去花还在”,这真的太让人惊讶啦!春天都走了花还在,是不是像我们心里永远盛开的那朵花呀!例子:我一直记得小时候那朵最喜欢的花,就算现在长大了,也感觉“春去花还在”呢!8. “人来鸟不惊”,嘿,这句诗可好玩啦!人来了鸟都不害怕,就像我们和宠物鸟玩耍的时候一样嘛!例子:我家的小鸟看到我就不会害怕,这就是“人来鸟不惊”呀!9. “远看山有色”,哇,这是多么美的描述呀!远远看山有颜色,这画面感超强的,就像我们看到的美丽风景照片一样!例子:我看到过一张远处山的照片,真的就是诗里的“远看山有色”!10. “近听水无声”,哈哈,这可真特别呀!靠近了水却没声音,这就像我们想象中的神奇世界一样!例子:我想象自己在一个神奇的地方,那里的水就是“近听水无声”呢!我觉得这首《画》的古诗真的太生动有趣啦,用简单的诗句就描绘出了那么美的画面,让人好喜欢呀!。

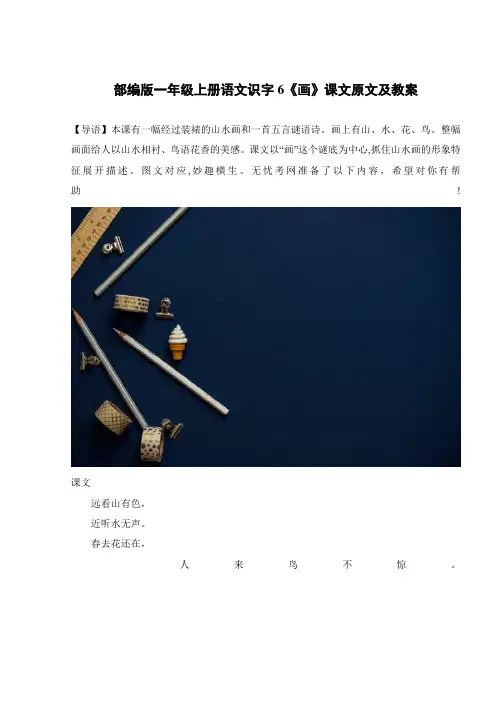

10幅中国古代山水画赏析001 《洛神赋图》东晋顾恺之宋人摹本绢本设色纵27.1厘米横572.8厘米北京故宫博物院藏顾恺之(345-406),字长康,昆陵人,诗文书画皆能。

画风细劲柔和,笔墨连绵不缀,有“游丝描”之称。

此画是以曹植的《洛神赋》为蓝本创作的。

此长卷采用连环画的形式,随着环境的变化让曹植和洛神重复出现。

从开头描写平静的水面上出现飘飘若仙、含情脉脉的洛神,似来又去与曹植处于可望而不可及的无限惆怅之中。

后几段画洛神在云间遨游,或与曹植在一起游赏。

最后画洛神驾六龙云车而去,曹植坐舟追寻。

此画用色凝重古朴,具有工笔重彩画的特色。

山水树石均用线勾勒,而无皴擦,与画史所记载的“人大于山,水不容泛”的时代风格相吻合。

002 《游春图》隋展子虔唐人摹本绢本设色纵43厘米横80.5厘米北京故宫博物院藏展子虔, 渤海(今山东阳信)人。

历北齐、北周、隋三个朝代。

擅长画道释、人物、鞍马、楼阁和山水,创立新意,是一位承前启后、继往开来的绘画大师。

此画描绘达官贵人在风和日丽的春天踏青游乐的情景。

《游春图》的艺术表现手法有两大特点: 一是青绿勾填技法的运用。

山石树林有勾无皴, 填以青绿色为主的厚重色彩,二是在构图上, 脱离了魏晋时期作为人物画背景的“人大于山, 水不容泛”的处理方式, 而变为以山水为主, 人物只作点景出现的独立完整的山水画, 具有与自然景物的空间关系相适应的“远近山水, 咫尺千里”的画面效果。

003 《江帆楼阁图》唐李思训绢本设色纵101.9厘米横54.7厘米台北故宫博物院藏此图表现游春情景, 近景山岭间有长松桃竹掩映,山外江天空阔, 烟水浩淼,意境深远。

整个画面山势起伏, 江天辽阔很有气势。

山石林木以曲折的细笔勾勒, 画树交叉取势, 变化多姿。

山水构图的整体大势与局部“豆马寸人, 须眉毕露”的一丝不苟的精致描写, 统一在一起。

山石着色, 以石青、石绿两种浓重色彩, 显得金碧辉煌。

李思训继承和发扬了展子虔的青绿山水画技法, 已形成“青绿山水”或“金碧山水”。

人教版语文一年级上册古诗《画》课件.一、教学内容本节课我们将学习人教版语文一年级上册的古诗《画》。

教学内容主要包括教材的第一章《美丽的画》,详细内容为欣赏和理解古诗《画》的内容及意境。

二、教学目标1. 让学生掌握古诗《画》的字词、句型和发音。

2. 培养学生对古诗意境的感受力和审美能力。

3. 引导学生了解和体会作者表达情感的方式。

三、教学难点与重点教学难点:对古诗意境的理解和体会。

教学重点:掌握古诗《画》的字词、句型,培养学生的审美能力。

四、教具与学具准备教具:PPT课件、图片、音频。

学具:课本、练习本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示一幅美丽的画,引发学生对画的兴趣,进而引入本节课的主题。

2. 新课内容:详细讲解古诗《画》的字词、句型,让学生跟随课件朗读古诗,感受古诗的韵律美。

a. 欣赏画:让学生观察PPT上的画,引导他们用自己的语言描述画中的内容。

b. 朗读古诗:让学生跟随课件朗读古诗,注意字词的发音和句子的停顿。

c. 讲解字词:对古诗中的生字词进行解释,帮助学生理解古诗的含义。

d. 感受意境:引导学生体会古诗所表达的意境,培养学生的审美能力。

3. 例题讲解:以古诗《画》为例,讲解如何欣赏和理解古诗。

4. 随堂练习:让学生模仿例题,对其他古诗进行欣赏和分析。

六、板书设计1. 《画》2. 古诗内容:远看山有色,近听水无声。

春去花还在,人来鸟不惊。

3. 生字词:山、水、花、鸟4. 意境:美丽、宁静、和谐七、作业设计1. 作业题目:a. 抄写古诗《画》并注音。

b. 选取一幅自己喜欢的画,尝试用古诗的形式表达画的意境。

2. 答案:a. 抄写古诗《画》并注音:远看山有色,近听水无声。

春去花还在,人来鸟不惊。

b. 作业二答案示例:山水相依处,花开鸟语间。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过欣赏和分析古诗《画》,让学生感受到了古诗的美。

课后,教师应反思教学过程中的优点和不足,针对学生的掌握情况,适当调整教学策略。

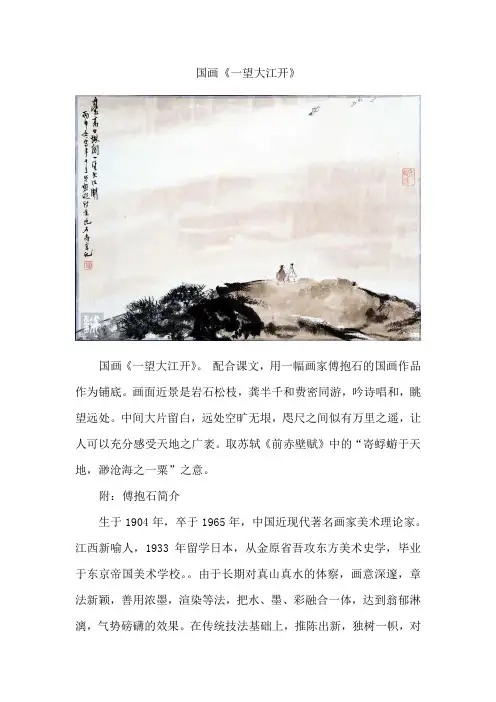

国画《一望大江开》

国画《一望大江开》。

配合课文,用一幅画家傅抱石的国画作品作为铺底。

画面近景是岩石松枝,龚半千和费密同游,吟诗唱和,眺望远处。

中间大片留白,远处空旷无垠,咫尺之间似有万里之遥,让人可以充分感受天地之广袤。

取苏轼《前赤壁赋》中的“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”之意。

附:傅抱石简介

生于1904年,卒于1965年,中国近现代著名画家美术理论家。

江西新喻人,1933年留学日本,从金原省吾攻东方美术史学,毕业于东京帝国美术学校。

由于长期对真山真水的体察,画意深邃,章法新颖,善用浓墨,渲染等法,把水、墨、彩融合一体,达到翁郁淋漓,气势磅礴的效果。

在传统技法基础上,推陈出新,独树一帜,对

解放后的山水画,起了继往开来的作用。

其人物画,线条劲健,深得传神之妙。

解放前任国立中央大学艺术教授。

擅画山水、人物,崇尚革新,有所建树。

解放后,任南京师范学院美术系教授、中国美协副主席,江苏省国画院院长。

出版有《中国古代山水画史研究》、《中国山水人物技法》、《中国绘画理论》、《石涛山人年谱》、《罗马尼亚写生集》、《捷克斯洛伐克写生集》、《东北写生集》、《浙江写生集》等。

又精篆刻,并有《印谱》行世。

其代表作有《兰亭图》、《丽人行》、《九歌图―湘夫人》、《江南春》、《待细把江山图画》等。

一九六五年病逝南京,卒年六十二岁。

中国古代山水画山水画是以自然风景为主要描写对象的中国传统画科。

其支科虽仅有山水与屋木(一称界画)两种,但名山大川、风景佳胜、田野村居、城市园林、楼观舟桥、历史名胜均可入山水画。

中国山水画不但表现了丰富多彩的自然美,更集中体现了中国的自然观与社会审美意识,甚至从侧面间接地反映了社会生活。

它是在中国画历史进程中得到突出发展的画科,在元代以后的画史上尤占重要地位。

山水画的分类虽亦有依题材差异者,但传统习惯多按画法风格的不同:勾勒设色、金碧辉煌、富于装饰意味者称青绿山水或金碧山水;纯以水墨描绘者称水墨山水或墨笔山水;以水墨为主的略施淡赭淡青适于表现朝晖夕阳者称浅绛山水或淡着色山水;以水墨勾皴淡色打底并施青绿等敷盖色者称小青绿山水;几无水墨纯以彩色图绘者称没骨山水。

中国山水画,源远流长。

远在战国时代已在古地图中、在工艺美术品中、在具有装饰作用的建筑材料上零星出现,虽或为非完整构图的孤立形象,或为人物神异活动的背景,但依稀可见作者的神话迷信思想,并遗留着原始社会自然崇拜的痕迹。

独立的山水画正式首创于魏晋南北朝之间,据文献记载东晋画家顾恺之即画有《雪霁望五老峰图》。

南朝的宗炳与王微继之完成了两篇最早的山水画论《画山水序》与《叙画》。

尽管至今未见这一时期的作品存留,若干作品中的山水仍是人物的衬景,以致“人大于山、水不容泛”,甚至以夸张变形的手法处理树石,追求装饰趣味。

但山水画理论已经成熟,或强调哲理性的显现,或重视抒情的表达,而且讨论了空间表现,奠定了中国山水画的理论基础。

隋唐时代,中国山水画已经成熟,展子虔《游春图》,反映了隋代或初唐青绿山水画的面目,虽未脱装饰遗意,但写实能力有极大提高,饶有抒情意味。

盛唐的吴道子进而发展了简练而又写实的山水画法,所画山水“怪石崩滩,若可扪酌”。

中晚唐画家更创造了水墨山水、没骨山水亦出现于敦煌壁画中。

五代北宋的山水画在真实描写大自然并表达一定的审美认识上达到一个高峰。

继荆浩、关仝、董源、巨然分别开创或继承南北山水画派之后,北宋关仝、李成、范宽三家鼎立,各擅胜场。

中国古代山水画

山水画是以自然风景为主要描写对象的中国传统画科。

其支科虽仅有山水与屋木(一称界画)两种,但名山大川、风景佳胜、田野村居、城市园林、楼观舟桥、历史名胜均可入山水画。

中国山水画不但表现了丰富多彩的自然美,更集中体现了中国的自然观与社会审美意识,甚至从侧面间接地反映了社会生活。

它是在中国画历史进程中得到突出发展的画科,在元代以后的画史上尤占重要地位。

山水画的分类虽亦有依题材差异者,但传统习惯多按画法风格的不同:勾勒设色、金碧辉煌、富于装饰意味者称青绿山水或金碧山水;纯以水墨描绘者称水墨山水或墨笔山水;以水墨为主的略施淡赭淡青适于表现朝晖夕阳者称浅绛山水或淡着色山水;以水墨勾皴淡色打底并施青绿等敷盖色者称小青绿山水;几无水墨纯以彩色图绘者称没骨山水。

中国山水画,源远流长。

远在战国时代已在古地图中、在工艺美术品中、在具有装饰作用的建筑材料上零星出现,虽或为非完整构图的孤立形象,或为人物神异活动的背景,但依稀可见作者的神话迷信思想,并遗留着原始社会自然崇拜的痕迹。

独立的山水画正式首创于魏晋南北朝之间,据文献记载东晋画家顾恺之即画有《雪霁望五老峰图》。

南朝的宗炳与王微继之完成了两篇最早的山水画论《画山水序》与《叙画》。

尽管至今未见这一时期的作品存留,若干作品中的山水仍是人物的衬景,以致“人大于山、水不容泛”,甚至以夸张变形的手法处理树石,追求装饰趣味。

但山水画理论已经成熟,或强调哲理性的显现,或重视抒情的表达,而且

讨论了空间表现,奠定了中国山水画的理论基础。

隋唐时代,中国山水画已经成熟,展子虔《游春图》,反映了隋代或初唐青绿山水画的面目,虽未脱装饰遗意,但写实能力有极大提高,饶有抒情意味。

盛唐的吴道子进而发展了简练而又写实的山水画法,所画山水“怪石崩滩,若可扪酌”。

中晚唐画家更创造了水墨山水、没骨山水亦出现于敦煌壁画中。

五代北宋的山水画在真实描写大自然并表达一定的审美认识上达到一个高峰。

继荆浩、关仝、董源、巨然分别开创或继承南北山水画派之后,北宋关仝、李成、范宽三家鼎立,各擅胜场。

荆浩的山水画论《笔法记》,把谢赫“六法”移于山水,以“真”为主,强调以树木体现一定道德观念。

北宋郭熙父子的《林泉高致》则围绕中国山水画创造的核心意境问题,系统地总结了经验,使中国山水画理论更加体系化。

经过南宋画家对寄幽情美趣于精粹景色中的探索,至元代尤其是元四家——黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇,山水画又出现了一个重视主观抒发与风格创造的新的高峰,也完成了山水画中诗书画的统一。

明末董其昌简化古人创造的山水形象,参照书法开合起伏的法则,用以构置平面化的山水境界,造成了山水画的又一变异。

入清以后,一派沿董其昌蹊径变化古法,在笔墨风格气味上谋求新意;另一派面向自然亦发挥笔墨传情的效能,独抒个性。

后一派的代表石涛撰写的《苦瓜和尚画语录》(《画谱》)是古代山本画论中最优秀的名篇。

五代两宋以后山水画的变异发展,不但造就了为数极多的名家和作品,而且形成了多种多样的风格流派,还完成了在中国画论中居于

首位的理论著述,为近现代黄宾虹、李可染等山水画大家的出现准备了历史条件。

中国山水画虽然以自然风光为主要描写对象,致力于审美客体的发现与描绘,甚至省略山水中的人物,或把人物视为点景,但决不是被动的摹写,决不忘表现审美主体的认识、理想、感情与愿望。

尽管出现在画面上的山水是有限的,是形貌上的,仅能是自然景物的局部或社会生活环境的侧面,但或者通过有限的取景表现对整个宇宙自然的由表及里的认识,或者在一山一水中寄托了对国家乡土的感情。

它既要求描写自然景物的外貌及其丰富变态,又注重显现其运动中的内在联系。

中国山水画的特殊传统是创造形神一致情景交融的意境。

通过不同意境的构筑,实现画外意与“意外妙”,去吸引观者,感染观者。

为创造动人的意境,要求山水画家“外师造化,中得心源”,读万卷书,行万里路,把观赏了解认识、感受大自然与社会生活之总和酝酿为胸中丘壑,胸中意象,按写境与造境两种意境构置方式诉诸笔下。

所谓写境,即寄情于实际存在的景物,更强调审美对象的实在性与具体情。

所谓造境,即对现实景物进行更大胆的艺术概括、艺术提炼与艺术幻化,从而更强烈地表达作者的情感、理想与愿望。

二者境象虽有具体与宽泛的不同,却无不以情与意为主导。

在形象的描写上,中国山水画强调留影,亦即实行宏观的总体的把握,而不过分拘泥于细节;同时从物象的结构组织出发,形成了既反映树石类别的特点,又更具程式化的手法。

在程式化法则的使用上,则反对依样葫芦,主张灵活变化,实际上是以高度提炼的结构程式进

行写实。

在空间的处理上,中国山水画要求“以小观大”,“折高折远”,游动视点,把高远、平远、深远、阔远巧妙地加以灵活运用。

山水画的构图,比之人物、花鸟画更重视“势”的表现与“开合起伏”。

所谓“势”也就是具体形象间的联系,所谓“开合起伏”,则是这样联系中的节奏变化。

对“势”的表现与“开合起伏”的高度重视,是在静止的画面或简或繁山水的形象组合中体现大自然内在联系与运动的重要手段。

山水画的笔墨技法,较一般的人物、花鸟画丰富多变。

笔法主要表现为多种皴法和点苔法,墨法则湿者有“染”,干者有“擦”,趋湿相化为“破墨”,以干累积为“积墨”。

笔中有墨,墨中有笔,彼此互相渗透,极尽千变万化之能事,有效地提高了笔墨状物抒情与表达独特风格的作用,对人物、花鸟画也发生了积极的影响。

其色彩的使用,及书画的结合则具有相同于人物、花鸟画的特点。