MRI成像基本原理

- 格式:ppt

- 大小:6.43 MB

- 文档页数:67

核磁共振成像(MRI,磁共振影像)是一种利用原子核在外磁场中的行为来生成高分辨率影像的医学成像技术。

以下是核磁共振成像技术的基本原理:

1. 核磁共振基础:

-原子核中的带电粒子,例如氢原子核(质子),具有自旋。

当这些原子核置于外部磁场中时,它们会产生磁矩,即一个磁场。

在医学成像中,常用的是质子的核磁共振。

2. 激发:

-当磁共振体(通常是人体组织中的水分子)置于强大的外部磁场中时,核磁矩会在外部磁场的作用下产生预cession运动,这是一种旋转运动。

通过应用额外的无线电频率(射频脉冲)来激发这些核磁共振体,使其离开平衡态。

3. 驰豫:

-一旦停止射频激发,核磁矩将重新恢复到平衡态。

这个过程称为核磁共振驰豫。

在这个过程中,核磁矩会释放出能量,产生一个旋转磁场。

4. 信号检测:

-放射出的能量产生的旋转磁场可以被检测。

在MRI中,探测器

会测量这个信号并传递给计算机。

5. 空间编码:

-为了获得空间信息,外加一组梯度磁场。

这些梯度场使得不同位置的核磁体经历不同的共振频率。

通过测量这些频率差异,可以获取关于空间位置的信息。

6. 图像重建:

-计算机将从探测器接收到的信号转换为二维或三维图像。

这涉及到使用数学算法对信号进行处理和图像重建。

总体而言,核磁共振成像技术利用核磁共振现象,通过对核磁体的激发、驰豫和信号检测,结合梯度磁场和计算机处理,实现对人体组织的高分辨率成像。

MRI对软组织有很好的分辨率,而且不涉及使用放射线。

核磁共振成像技术的物理原理及应用核磁共振(NMR)是一种物理现象,它指的是被外加磁场激发了自旋的原子、分子或核子的向外发射能量的过程。

在医学领域,核磁共振成像技术(MRI)是一项重要的诊断工具,它可以帮助医生检测病人的内部结构,比如头部、胸部和肢体等部位。

本文将介绍MRI的物理原理、应用和未来的发展方向。

1. 物理原理在MRI中,磁共振所产生的信号来源于一些在人体内具有自旋的核子,比如氢原子中的质子和碳原子中的核子。

这些核子带有一个自旋量子数,它可以被外加磁场激发或者被核间相互作用激发。

在外加磁场的作用下,旋转时会发生Larmor进动,进动频率与外磁场大小成正比。

磁共振成像就是利用这一原理来获取人体内部的图像。

在成像前,患者需要先进入MRI机中,MRI机则会产生一个强磁场,使患者体内的核子同向排列,使得这些核子共同具有一个自发激发的“共振”状态。

为了进一步增强共振信号的强度,医生会在这个过程中通过向患者体内发射一些射频波,激发核子自发地发出信号,这些信号则由MRI机的探测器接收并处理,从而生成出最终的图像。

2. 应用MRI技术在医学领域有着广泛的应用,对于骨骼、软组织、脑部、心脏、肺部等内部器官扫描都有着良好的应用效果。

比如,MRI可以用来检测中风、脑出血、脑血管瘤等疾病。

在眼科领域中,MRI技术可以用来观察眼球内部的情况,处理虹膜和视网膜等部位的问答。

此外,MRI还具有标本研究方面的应用,可以提供组织影像和实时定位,可用于生物学研究、药物研究和疾病研究等领域。

MRI还被广泛应用于物理和工程学界,如石油勘探领域、新材料的制造等。

3. 未来发展方向MRI技术与人工智能、大数据等领域的结合会是一个有潜力的领域,如利用MRI成像技术的大数据,发掘背景丰富的图像数据,可以应用于疾病预测、疾病治疗等领域。

此外,磁共振技术的发展还提高了其对人类健康的重要性,值得期待的是,在未来几年内,MRI技术会继续得到改进和优化。

MRI成像的原理及临床应用MRI(磁共振成像)是一种先进的医学影像检查技术,通过利用人体组织中的氢原子在强磁场和无线电波作用下产生的信号来生成高分辨率的图像。

MRI成像原理非常复杂,但简单来说,它利用水分子中的氢原子核(质子)在强磁场中的旋转和无线电波的激发来生成影像。

在医学上,MRI技术已经成为非常重要的诊断工具,广泛应用于各种疾病的检查和诊断。

2.无线电波激发:MRI设备通过发射高频无线电波信号来激发人体组织中的氢原子核。

3.信号接收:激发的质子核在放松过程中会释放出无线电信号,并被接收线圈捕获。

这些信号被电脑转换成图像。

4.信号处理:电脑利用接收到的信号对其进行处理,生成高分辨率的影像,显示人体组织的结构和病变情况。

MRI临床应用:1.诊断脑部疾病:MRI成像在脑部疾病的诊断中具有很高的准确性,可以检测脑卒中、脑肿瘤、脑出血等疾病,并为医生提供详细的解剖结构信息。

2.骨骼和关节疾病:MRI成像可以非常清晰地显示骨骼和关节组织的结构,对骨折、软骨损伤、关节疾病等疾病的诊断和治疗具有重要意义。

3.腹部疾病:MRI成像可以检测腹部内脏器官的异常,如肝脏、胰腺、肾脏、胃肠道等器官的疾病,提供准确的诊断信息。

4.心血管疾病:MRI成像对心脏和血管的结构和功能有很高的分辨率,可以检测心肌梗塞、心肌病变、心腔扩张等心血管疾病。

5.乳腺肿瘤诊断:MRI成像对乳腺肿瘤的早期诊断和定位具有重要意义,可以帮助医生提前发现和治疗乳腺癌等疾病。

6.妇科疾病:MRI成像可以检测子宫、卵巢、输卵管等女性生殖器官的异常改变,用于诊断子宫肌瘤、卵巢囊肿、子宫内膜异位等妇科疾病。

总的来说,MRI成像技术在医学影像学中起着至关重要的作用,为医生提供了高分辨率、非侵入性的影像信息,有助于帮助医生准确诊断疾病、制定有效的治疗方案。

随着技术的不断发展和改进,MRI成像在临床应用中的前景将更加广阔。

磁共振成像技术的原理和医学应用磁共振成像技术(Magnetic Resonance Imaging, MRI)是一种基于原子核磁共振现象的成像技术,已经成为现代医学检查的重要手段之一。

MRI以其非侵入性、高分辨率、多参数成像等特点,在身体不同部位疾病的早期诊断、治疗、研究及评估方面受到广泛关注。

本文将从MRI的原理、分类和医学应用三个方面进行阐述。

一、MRI的原理MRI是一种基于核磁共振现象的成像技术。

在磁场中,原子核因为量子力学效应的作用,会产生自旋,这个自旋具有磁性。

若对物质进行放射激发,则原子核将吸收能量并进入激发状态,待刺激结束后,会产生相移,但方向大小不会改变。

在加磁场的作用下,不同位置的原子核产生不同的共振信号,通过测量这些共振信号,可以得出物质内部的信号强度和空间位置信息。

MRI的成像需要一个高强度静态磁场(通常是1.5T或3.0T)和弱变化的高频交变电场(通常是射频脉冲)。

磁共振信号是由梯度磁场作用下,被激发的原子核沿着空间坐标方向释放的。

梯度磁场的作用是制造空间上的微弱变化,使成像对象内部的原子核可以感受到梯度磁场的方向和大小,从而产生不同位置、不同方向的MRI信号。

二、MRI的分类MRI按成像所需的时间长度可分为快速成像和慢速成像两类。

常用的快速成像技术有短时重复时间(Short Time Repetition,STIR)、体液抑制成像(Fluid Attenuation Inversion Recovery,FLAIR)和弥散加权成像(Diffusion Weighted Imaging,DWI)等。

慢速成像技术有T1加权成像(T1 Weighted Imaging,T1WI)、T2加权成像(T2 Weighted Imaging,T2WI)和常规序列成像等。

MRI按成像方式可分为断层成像和三维成像两类。

断层成像(Slice Imaging)是在一个平面内取得的图像,主要用于观察人体各组织在某个切片上的分布及形态特征。

mri磁共振成像原理

MRI成像是利用核磁共振现象的原理,通过对人体组织内的

水分子进行扫描和观察,得到高清晰度的图像。

具体原理如下:

1. 磁性原子核存在自旋,即核具有旋转的特性。

2. 在外加磁场的作用下,核会以不同的方式排列。

正常情况下,核自旋会沿着磁场方向对齐。

3. 在MRI中,通过在病人身上施加一个强大的磁场,使得人

体内的大部分水分子的核自旋方向与磁场方向一致。

4. 随后,施加一系列的辅助磁场,这些磁场的方向会短暂扰乱水分子自旋的排列。

5. 辅助磁场停止后,水分子的自旋会重新按照其能量状态重新排列。

6. 在此过程中,水分子释放出的能量会被探测器捕捉并转换为电信号。

7. 根据这些电信号的不同,MRI系统可以重建出人体内不同

组织的图像。

此外,MRI还可以通过改变辅助磁场的频率和强度,来获取

不同组织的信号。

这样就可以得到不同的对比度,进一步分辨不同组织的结构和功能。

核磁共振工作原理

核磁共振(NMR)是一种利用原子核的磁性来研究物质结构和性质的物理学和化学技术。

核磁共振成像(MRI)则是将核磁共振技术应用于医学影像学中,用来检查人体内部组织和器官的非侵入性成像技术。

核磁共振的原理基于原子核的磁性。

原子核带有电荷,因此在运动过程中会产生磁场,即磁矩。

当这些原子核置于外部磁场中时,它们会对外部磁场发生作用,使得原子核的磁矩方向发生改变,这种现象被称为磁共振。

核磁共振的工作原理可以简单地描述如下:

1. 样品置于外部强磁场中:将要研究的物质(比如水、蛋白质等)置于强磁场中,这个磁场通常是由大型超导磁体产生的。

2. 加入辅助磁场:在强磁场中加入一个辅助磁场,这个辅助磁场可以是一系列的脉冲磁场,它们的方向和大小可以控制,通过改变脉冲磁场的参数,可以控制样品内部原子核的磁矩方向和大小,使其发生磁共振。

3. 探测信号:当样品内部原子核发生磁共振时,会产生一个高频信号,这个信号可以被外部探测器(如射频线圈)接收并转换成电信号。

4. 数据处理:通过对接收到的信号进行处理,可以获得物质结构和性质的信息。

核磁共振技术广泛应用于物理学、化学、生物学、医学等领域,可以用于分析物质的分子结构、动力学过程、疾病诊断、治疗监测等。

1/ 1。

简述MRI成像原理

MRI全称为磁共振成像,是一种医学影像学的技术。

其原理基于核磁共振现象,利用强磁场和无线电波对人体进行扫描,产生高清晰度三维图像。

具体实现过程包括以下几个步骤:

1. 构建磁场:在MRI扫描过程中,需要产生非常强的磁场。

通常使用超导磁体,其内部绕有电流,可以产生非常强的磁场。

2. 激发磁共振:在强磁场中,人体内的原子核会对磁场进行反应。

使用无线电波来激发原子核的磁共振,使其发生共振吸收和发射。

3. 接收信号:激发原子核后,其会发出无线电信号。

使用接收线圈来捕获这些信号。

4. 信号处理:通过数学算法对接收到的信号进行处理,可以得到一幅高清晰度的三维图像。

MRI成像原理的优势在于它不会对人体造成辐射,适用于对柔软组织的成像,如脑部、胸部、骨骼等。

同时,MRI成像原理也被广泛应用于医学诊断、科学研究和生物医学工程领域。

- 1 -。

磁共振成像设备的工作原理磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种常用于医学诊断的非侵入性扫描技术,它利用磁共振原理,通过对人体组织的磁性物质的成像进行分析,得出病灶位置和病理变化的信息。

下面将详细介绍MRI设备的工作原理。

MRI设备主要由主磁场系统、梯度线圈系统、射频系统和计算机系统组成。

1. 主磁场系统主磁场系统是MRI设备的核心组成部分,它由一个超导磁体构成。

这个超导磁体能产生一个稳定的高强度磁场,通常是1.5T或3T。

这个磁场可以将人体内的水和脂肪等有机分子的原子核(如氢核、氧核等)原子核自旋取向,从而为后续成像提供必要的条件。

2. 梯度线圈系统梯度线圈系统由三个互相垂直的线圈组成,即横向、纵向和轴向梯度线圈。

这些线圈的作用是产生稳定强度和变化频率的梯度磁场,用于在空间上定位图像中不同的区域。

梯度线圈系统的变化频率决定了成像的分辨率,变化强度决定了成像的对比度。

3. 射频系统射频系统由发射线圈和接收线圈组成,它的作用是产生高频电磁场和接收返回的信号。

在成像过程中,射频系统会向人体内部提供一个高频脉冲电磁场,导致人体内的原子核自旋发生能级跃迁。

原子核回到基态时,会发送出一个特定的信号,通过接收线圈接收并传回计算机系统进行处理。

4. 计算机系统计算机系统是MRI设备的控制中心,它负责控制整个设备的运行、数据采集、图像重建和存储。

在成像过程中,计算机会通过梯度线圈和射频线圈产生的信号,对人体内部的原子核进行测量和记录。

然后利用这些数据,通过复杂的数学计算和图像处理算法,生成最终的MRI图像。

具体工作流程如下:1. 开始扫描前,患者需要去除身上的金属物品,因为磁场会对金属产生吸引力和磁化。

2. 患者躺在MRI设备的扫描床上,床会进入主磁场系统中央,电脑通过脚踏开关控制床的位置。

3. 当主磁场系统通电后,会产生一个均匀的磁场。

此时,射频系统会向人体内部发送射频脉冲,使原子核自旋发生能级跃迁。

磁共振成像原理简介磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging ,MRI )是利用原子核在磁场内共振所产生信号经重建成像的一种技术。

在诞生之初被称为核磁共振,但为了避免与核医学成像技术相混淆,并且为了突出这项技术不会产生电离辐射的优点,因此将“核磁共振成像”简称为磁共振成像。

核磁共振是自旋的原子核在磁场中与电磁波相互作用的一种物理现象。

我们知道,原子由原子核和绕核运动的电子组成,其中,原子核由质子和中子组成。

电子带负电,质子带正电,中子不带电。

根据泡里不相容原理,原子核内成对的质子或中子的自旋相互抵消,因此只有质子数和中子数不成对时,质子在旋转中产生角动量,磁共振就是利用这个角动量来实现激发、信号采集和成像的。

用于人体磁共振成像的原子核为氢原子核(1H ),主要原因如下:1、1H 是人体中最多的原子核,约占人体中总原子核数的2/3以上。

2、1H 的磁化率在人体磁性原子核中是最高的。

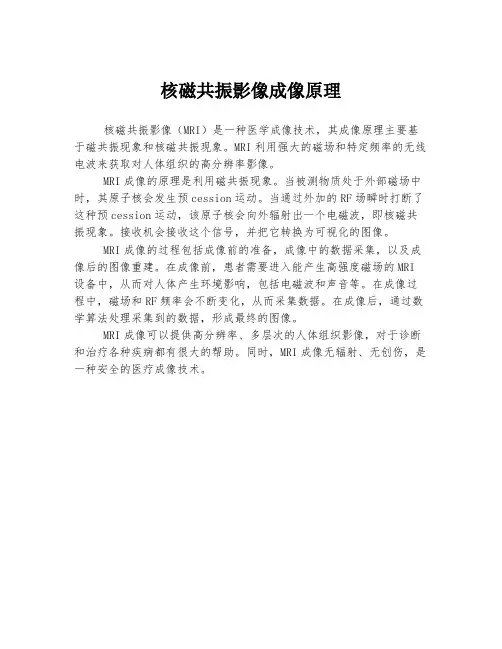

质子以一定频率绕轴高速旋转,称为自旋。

自旋是MRI 的基础。

自旋产生环路电流,形成一个小磁场叫做磁矩。

在无外磁场情况下,人体中的质子自旋产生的小磁场是杂乱无章的,每个质子产生的磁化矢量相互抵消,因此,人体在自然状态下并无磁性,即没有宏观磁化矢量的产生。

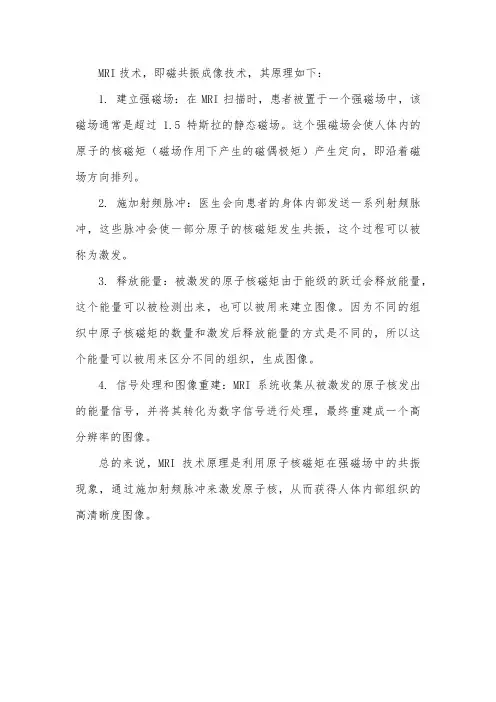

进入主磁场后,人体中的质子产生的小磁场不在杂乱无章,呈有规律排列。

一种是与主磁场平行且方向相同,另一种与主磁场平行但方向相反,处于平行同向的质子略多于平行反向的质子。

从量子物理学角度,平行同向的质子处于低能级,因此受主磁场的束缚,其磁化矢量的方向与主磁场的方向一致;而平行反向的质子处于高能级,因此能够对抗主磁场的作用,其磁化矢量方向与主磁场相反。

由于低能级质子略多于高能级质子,因此在进入主磁场后,人体产生了一个与主磁场方向一致的宏观纵向磁化矢量。

进入主磁场后,无论是处于高能级还是处于低能级的质子,其磁化矢量并非完全与主磁场方向平行,而总是与主磁场有一定的角度。

核磁共振影像成像原理

核磁共振影像(MRI)是一种医学成像技术,其成像原理主要基于磁共振现象和核磁共振现象。

MRI利用强大的磁场和特定频率的无线电波来获取对人体组织的高分辨率影像。

MRI成像的原理是利用磁共振现象。

当被测物质处于外部磁场中时,其原子核会发生预cession运动。

当通过外加的RF场瞬时打断了这种预cession运动,该原子核会向外辐射出一个电磁波,即核磁共振现象。

接收机会接收这个信号,并把它转换为可视化的图像。

MRI成像的过程包括成像前的准备,成像中的数据采集,以及成像后的图像重建。

在成像前,患者需要进入能产生高强度磁场的MRI 设备中,从而对人体产生环境影响,包括电磁波和声音等。

在成像过程中,磁场和RF频率会不断变化,从而采集数据。

在成像后,通过数学算法处理采集到的数据,形成最终的图像。

MRI成像可以提供高分辨率、多层次的人体组织影像,对于诊断和治疗各种疾病都有很大的帮助。

同时,MRI成像无辐射、无创伤,是一种安全的医疗成像技术。

MRI技术,即磁共振成像技术,其原理如下:

1. 建立强磁场:在MRI扫描时,患者被置于一个强磁场中,该磁场通常是超过 1.5特斯拉的静态磁场。

这个强磁场会使人体内的原子的核磁矩(磁场作用下产生的磁偶极矩)产生定向,即沿着磁场方向排列。

2. 施加射频脉冲:医生会向患者的身体内部发送一系列射频脉冲,这些脉冲会使一部分原子的核磁矩发生共振,这个过程可以被称为激发。

3. 释放能量:被激发的原子核磁矩由于能级的跃迁会释放能量,这个能量可以被检测出来,也可以被用来建立图像。

因为不同的组织中原子核磁矩的数量和激发后释放能量的方式是不同的,所以这个能量可以被用来区分不同的组织,生成图像。

4. 信号处理和图像重建:MRI系统收集从被激发的原子核发出的能量信号,并将其转化为数字信号进行处理,最终重建成一个高分辨率的图像。

总的来说,MRI技术原理是利用原子核磁矩在强磁场中的共振现象,通过施加射频脉冲来激发原子核,从而获得人体内部组织的高清晰度图像。

磁共振的工作原理

磁共振(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是利用人体水分

子中的氢原子核产生共振信号来获取人体内部结构信息的一种医学成像技术。

它的工作原理如下:

1. 静态磁场:首先,在病人周围建立一个强大的静态磁场。

静态磁场通常是由超导磁体产生的,其磁场强度一般在1.5到

3.0特斯拉之间。

2. 矢量旋转:当病人进入静态磁场后,体内的氢原子核会受到静态磁场的影响,使得它们的自旋沿静态磁场方向发生矢量旋转。

3. 激励脉冲:然后,通过发送一系列的无线电波脉冲,使得体内的氢原子核发生共振。

这些脉冲将被发送到病人的身体部位,以激发特定的核自旋。

4. 信号接收:被激发的氢原子核将放射出共振信号,这些信号可以被特制的射频线圈接收到。

5. 数据处理:接收到的信号将经过复杂的数学计算和信号处理,来生成高质量的图像。

由于不同类型的组织对共振信号的时间和强度有不同的反应,这些图像可以提供人体内部结构的详细信息。

通过这样的工作原理,磁共振成像可以提供高分辨率的图像,并且可以在不使用放射线的情况下获取人体内部结构的信息。

然而,由于设备复杂、成本昂贵和对患者需要一定的合作度等限制,磁共振成像并不适用于所有人和情况。

MRI的工作原理

MRI(磁共振成像)是一种医学影像技术,通过使用强磁场和无害的无线电波来生成人体内部的详细图像。

MRI的工作原理涉及如下几个步骤:

1. 建立强磁场:MRI使用大而强大的磁体产生一个非常强的恒定磁场,通常在1.5到3特斯拉之间。

这个磁场可以使人体内的水分子和其它氢原子与磁场自身对齐。

2. 激发共振:医生或技术人员在扫描开始之前,需要让患者躺在一个装有线圈的平台上。

这些线圈用于产生辅助的磁场来激发患者体内的氢原子。

技术人员会发送特定的无线电波信号,以匹配氢原子的共振频率,从而抵消磁场自身所造成的原子自旋。

3. 接收信号:当无线电波信号结束后,患者体内的氢原子会重新调整自己的自旋。

在这个过程中,它们会发射出一种微弱的无线电信号。

线圈接收这些信号,并将其转化为电信号。

4. 图像重构:通过使用计算机程序,电信号被转换成高质量的图像。

计算机根据信号的强度和时间来重建图像,并将其呈现给医生进行诊断。

MRI的工作原理是基于物质中的原子和分子如何与强磁场进行相互作用。

水分子和其他含氢分子在磁场中对齐的方式可提供详细的图像信息,这些图像可以用于检测和评估体内的异常

情况。

由于MRI不依赖放射性物质,并且能够提供高分辨率的图像,因此在医学诊断中得到广泛应用。

核磁共振成像原理

核磁共振成像(MRI)是一种利用原子核自旋的性质来获得人体或物体内部详细的图像的非侵入式影像技术。

在核磁共振成像中,利用强磁场和射频脉冲来激发体内的原子核自旋,然后通过检测产生的信号来重建图像。

核磁共振成像的基本原理是基于核磁共振效应。

原子核具有自旋,当处于外加磁场中时,原子核自旋会分为两种方向,即顺磁性和抗磁性。

在强磁场中,顺磁性核自旋的能级会比抗磁性核自旋的能级高,这样就形成了一个能级差。

当外加射频脉冲通过共振频率作用于这些原子核时,可以使原子核发生能级跃迁,从而产生电磁信号。

在核磁共振成像中,首先需要建立一个强静态磁场,通常使用超导磁体来产生极强的磁场。

然后,通过射频线圈向所需成像区域的局部产生一个变化的磁场,这样就能够激发信号。

同时,可以通过调节射频线圈的参数来选择性地激发特定区域的原子核。

接下来,利用梯度线圈产生磁场梯度,使得信号具有空间分辨能力。

通过在X、Y和Z方向上产生不同的梯度磁场,可以对不同的空间位置进行编码,从而实现三维图像的重建。

在实际图像重建中,通过检测并测量激发信号的频率和幅度,可以获取有关原子核自旋状态的信息。

然后,利用数学算法和图像重建技术,可以将这些信号转化为二维或三维的图像。

这些图像可以显示出人体或物体内部不同组织的特征,如器官、

血管、肌肉等。

核磁共振成像具有清晰、无创和非放射性的优点,因此在医学领域得到广泛应用,用于诊断和监测各种疾病。

同时,核磁共振成像也被用于科学研究和工业应用中,如材料分析和地质探测等。

mri成像原理

MRI(磁共振成像)技术是一种采用健康可靠、高效快速的医疗检测技术,具有无损检测、阴影清晰、测量多维度等优点,是一种安全有效得当执行精确诊断的影像学技术。

MRI成像原理是通过利用强大的磁场分子水分子偶极子在作用,使其从随机配置转换到水平配置,从而在某个范围内产生小的收缩管道,而这种收缩丩成的能量状态可以通过测量菲仕尔施霍夫作用引起的信号以获得足够的精细度。

MRI技术的关键技术原理在于磁共振的化学原理。

使用的首要原理比特,这是一种物理方程,可以计算施加特定磁场下分子结构(例如:水分子偶极子)在一个物体内部所发生的变化。

因此,我们可以建立在施加特定磁场下,物体内部处于稳定状态的介质。

利用这种气体稳定介质,磁堆运行时,分子结构可以得到快速的重构,从而形成稳定的超磁场状态,在超磁场作用下,能量被释放,在物体外部拥有被测量的信号强度。

另外,利用磁控溅射实现了可以非常准确地测量分子极子对外部磁场的反应,实现了精确的图像传输和定位,同时可以通过与众多科学研究领域的结合,为更复杂的物体获取精确的图像。

另外,MRI成像也可以根据不同的情况设计各种序列,使得MRI可以更多的情况下体现出来,可以根据需要的序列显示出不同的部分,这样就可以更详尽的检测出某一特定体系的情况,为诊断所用。

最后,MRI能够给出较为完整精确的成像结果,因此交流起来难易程度也是较高,其分析及鉴定的困难系数也是比较高的,因此在医院间传播起来需要比较大的努力,为医生提供有效的诊断帮助。

医院核磁共振的成像原理

核磁共振成像(MRI)是一种无创成像技术,利用人体内水分子中的氢原子,通过磁共振现象产生图像。

MRI的成像原理可以分为以下几个步骤:

1. 引入磁场:在MRI设备中,产生很强的磁场,使人体内的氢原子有方向性,呈现出一定的磁化。

2. 辅助磁场:在氢原子磁化的同时,辅以高频交变磁场,使氢原子磁化的方向发生改变。

3. 磁矢量产生变化:各种组织和器官内的氢原子受交变磁场影响,会发生磁化方向的变化。

随着交变磁场不断变化,磁矢量在空间内不断改变。

4. 接收信号:产生的变化信号将被经过一系列处理后转化为图像显示给医生。

由于不同的组织和器官含有不同数量和组合的水分子,磁化方向的变化也就不同,从而产生了不同的MRI信号,成为对比度。

综上,MRI利用氢原子的磁性质和变化信号实现成像,不同的组织和器官在MRI 图像上呈现出不同的亮度和对比度,从而提供了非常有价值的医疗信息。

核磁共振成像的物理学原理核磁共振成像(MRI)是一种利用核磁共振现象制成图像的无创成像技术。

它通过对人体或物体中的原子核进行磁共振激发与探测,获取与构成物体内部结构相关的信息。

核磁共振成像广泛应用于医学、生物学、材料科学等领域。

核磁共振现象是一种基于原子核自旋角动量的现象。

原子核自旋的量子力学属性使得核磁共振成像成为一种有力的工具。

核磁共振成像的物理学原理主要涉及磁场、共振现象、信号激发与探测等方面。

首先,核磁共振成像涉及到一个静态磁场。

静态磁场是在成像区域中建立的强磁场,其作用是使被成像物体的原子核自旋朝向两个能量级别的态之一。

静态磁场的强度决定了原子核跃迁的频率,通常使用高强度的超导磁体产生。

其次,核磁共振成像利用射频信号来产生共振现象。

在静态磁场的作用下,原子核的自旋将在两个能级间发生跃迁。

当外加一个与原子核共振频率相等的射频脉冲时,可以使某一能级上的核磁矩改变朝向,并且从另一能级上的核磁矩中吸收或释放能量。

这个共振频率可以通过拉莫尔方程和旋进频率来计算,其中旋进频率由核的旋磁比和外加磁场强度决定。

接下来,核磁共振成像利用梯度磁场来选择成像位置和编码空间信息。

梯度磁场是在静态磁场中加上一个线性变化的磁场,其强度和方向与成像位置有关。

通过改变梯度磁场的强度与方向,可以选择具有特定共振频率的核磁共振信号。

这样一来,就可以对不同位置的核磁共振信号进行编码,进而形成图像。

最后,核磁共振成像利用梯度磁场的线性变化和射频信号的反馈信号来进行信号激发与探测。

梯度磁场的线性变化使得不同位置的核磁共振信号的频率产生差异,进而使它们在接收线圈中有不同的相位。

通过测量不同位置的核磁共振信号的相位差异,可以对其进行成像。

同时,通过改变射频脉冲的相位和幅度,可以在不同位置对核磁共振信号进行空间编码,进一步提高成像的分辨率和对比度。

综上所述,核磁共振成像的物理学原理主要涉及静态磁场、共振现象、梯度磁场与射频信号的激发与探测等方面。