帕赫贝尔-D大调卡农(大提琴谱)

- 格式:pdf

- 大小:18.29 KB

- 文档页数:3

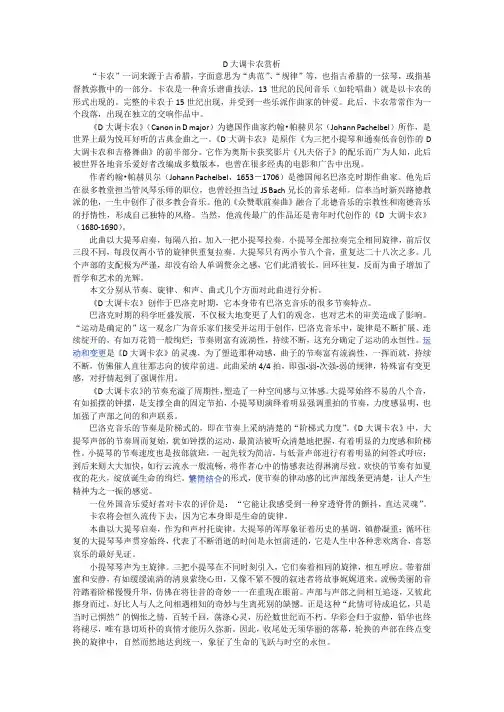

D大调卡农赏析“卡农”一词来源于古希腊,字面意思为“典范”、“规律”等,也指古希腊的一弦琴,或指基督教弥撒中的一部分。

卡农是一种音乐谱曲技法,13世纪的民间音乐(如轮唱曲)就是以卡农的形式出现的。

完整的卡农于15世纪出现,并受到一些乐派作曲家的钟爱。

此后,卡农常常作为一个段落,出现在独立的交响作品中。

《D大调卡农》(Canon in D major)为德国作曲家约翰•帕赫贝尔(Johann Pachelbel)所作,是世界上最为悦耳好听的古典金曲之一。

《D大调卡农》是原作《为三把小提琴和通奏低音创作的D 大调卡农和吉格舞曲》的前半部分。

它作为奥斯卡获奖影片《凡夫俗子》的配乐而广为人知,此后被世界各地音乐爱好者改编成多数版本,也曾在很多经典的电影和广告中出现。

作者约翰•帕赫贝尔(Johann Pachelbel,1653-1706)是德国闻名巴洛克时期作曲家。

他先后在很多教堂担当管风琴乐师的职位,也曾经担当过JS Bach兄长的音乐老师。

信奉当时新兴路德教派的他,一生中创作了很多教会音乐。

他的《众赞歌前奏曲》融合了北德音乐的宗教性和南德音乐的抒情性,形成自己独特的风格。

当然,他流传最广的作品还是青年时代创作的《D大调卡农》(1680-1690)。

此曲以大提琴启奏,每隔八拍,加入一把小提琴拉奏。

小提琴全部拉奏完全相同旋律,前后仅三段不同,每段仅两小节的旋律供重复拉奏。

大提琴只有两小节八个音,重复达二十八次之多。

几个声部的支配极为严谨,却没有给人单调赘余之感,它们此消彼长,回环往复,反而为曲子增加了哲学和艺术的光辉。

本文分别从节奏、旋律、和声、曲式几个方面对此曲进行分析。

《D大调卡农》创作于巴洛克时期,它本身带有巴洛克音乐的很多节奏特点。

巴洛克时期的科学旺盛发展,不仅极大地变更了人们的观念,也对艺术的审美造成了影响。

“运动是确定的”这一观念广为音乐家们接受并运用于创作,巴洛克音乐中,旋律是不断扩展、连续绽开的,有如万花筒一般绚烂;节奏则富有流淌性,持续不断,这充分确定了运动的永恒性。

《D大调卡农》钢琴谱D大调卡农与吉格(德语:Kanon und Gigue in D-Dur fr drei Violinen und Basso Continuo),也称约翰帕赫贝尔卡农(Pachelbels Canon),是德国作曲家约翰帕赫贝尔最著名的作品。

因为它是最著名的卡农乐曲,有时也常以卡农代指。

然而实际上卡农(Canon)并非曲名,而是一种曲式。

卡农在字面上是轮唱的意思,吉格(Gigue)则是舞曲。

D大调卡农作于1680年前后,是巴洛克时期的室内乐作品,采用数字低音手法,供三个小提琴演奏。

作品特点这段卡农的和声进行被称为大逆循环,非常悦耳,从巴洛克时期直至现在被无数作曲家所喜爱并使用。

初学作曲的人往往也会很自然的写出类似的和弦进行,足可见其容易理解的简单性和乐曲的优美性。

不过,大逆循环也因此容易成为缺乏创意的代名词。

虽然通常俗称为卡农进行,但它和传统的卡农曲式不是一个概念,需要特别注意。

另外,上述和弦(D - A - Bm - Fm - G - D - Em/G - A)的一部分改为代理和弦,在低音部D - C - B - A - G - F -E (or G) - A这样的下行进行的乐曲也非常多。

复调音乐的一种。

同一旋律在各声部先后出现,一个声部的曲调始终追寻另一声部,直到最后一个小结,它们会融合在一起,缠绵至极。

就像人世间至死不渝的爱情,相爱的两人生死相随,至死不渝。

作品结构此曲一般的演奏法,开始以大提琴启奏2小节低音部分(黑色部份),低音部分2小节为单位的和声不断循环,重复28次。

D - A - Bm - Fm - G - D - G - A 或I - V - vi - iii - IV - I - IV - V之后三把小提琴间隔八拍先后加入。

小提琴全部拉奏完全相同旋律,前后仅三段不同的旋律,每段仅两小节的旋律供重复拉奏。

音乐虽然不断回旋往复,但其旋律之美不让人觉得单调,反而感觉动听悦耳。

提起“帕赫贝尔”,对于许多人来说,的确是一个陌生的名字,然而对于熟悉西方古典音乐的朋友们来说,这又是一个如雷贯耳的名字,不仅仅因为这位巴洛克时期的著名德国作益家曾是“近代音乐之父”巴赫的老师,更重要的是他为后人留下了一首不朽经典的旋律,这便是著名的《D大调卡农》。

这首乐曲,穿越了三百多年的时空,至今仍然回荡在人们心中,不管是在音乐厅,还是在光影之间,甚至在人们的手机铃声里,都能听到至纯至美的《卡农》旋律。

《卡农》真可谓是流传最广、传世最长的西方经典名曲之一了。

1653年9月,在德国东南部的美丽小城——纽伦堡,诞生了一个名叫约翰·帕赫贝尔的可爱小男孩。

尽管这个小男孩天资聪明,对音乐极富灵性,但谁也没想到他会对德国音乐乃至西方音乐发展产生重要影响。

小帕赫贝尔先后师从于海因里希·施威默和克尔学习管风琴与作曲。

23岁时出任埃森纳赫宫廷乐师,显示了非凡的才华。

在埃森纳赫,他结识了约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的父亲,并很快成为巴赫家族的亲密朋友。

1695年,再次回到故乡纽伦堡,直至1706年逝世。

帕赫贝尔最重要的贡献在于管风琴教学和创作上。

他是西方管风琴中德学派的代表人物,尤其是其众赞歌自成一体,对巴赫以及以后的音乐家影响深远;然而历史却和大家开了一个小小的玩笑,这位多产作曲家可能也没有想到,在众多的作品中,流传至今并为世人奉为经典的却是他的悠然之笔——《D大调卡农》。

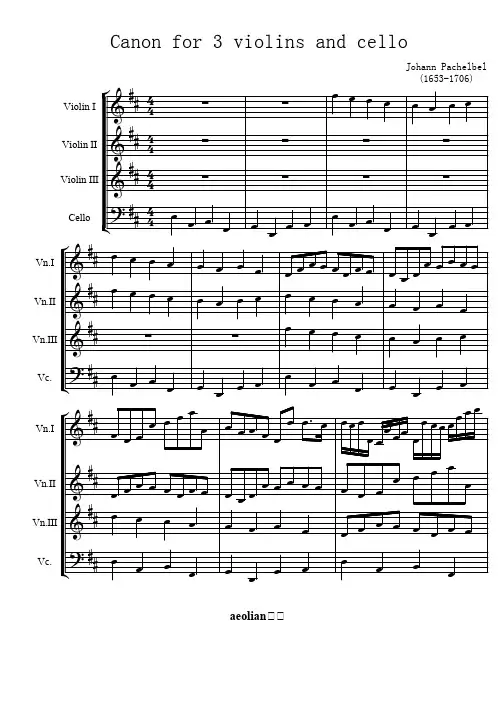

这首卡农曲的全称是《D大调卡农与吉格》,作曲家还在乐谱的扉页注明“为三把小提琴与通奏低音或弦乐队而作”。

事实上,这部作品是由卡农和吉格(笔者注:吉格是一种流行于英国的快速二拍子舞曲)两支曲子而组成,最为著名和广为流传的还是卡农部分。

卡农一词,英文是Canon,从字面讲即“轮唱”之意,最早源自希腊文,意为“规则”。

简单说,卡农是一种复调音乐创作技法,即同一旋律在不同声部模仿“轮唱”,而使得整首乐曲富有层次感、立体感。

为了庆祝帕赫贝尔350周年诞辰,BMG唱片公司特别邀请全世界不同音乐领域的知名乐手、乐团,以15首不同编曲、配器与演奏曲格的卡农演出版本,纪念这位音乐家,汇成这张珍贵的“卡农绝赞”!专辑囊括了许多顶尖音乐家和极具时代意义的标志性演出版本,更被赋予了电子、吉他独奏、乐方乐器演绎等十五种新的生命,专辑收录十首全球首度重新编录版本,加上24bit-96khz的超音质呈现,绝对让听众从头听到尾,一遍又一遍,乐此不疲。

帕赫贝尔(Johann Pachelbel,1653-1706)帕赫贝尔是17世纪后期的德国管风琴家和作曲家,是在巴赫前一代中伟大的管风琴家之一,风格融会南北特色,以他为代表形成了中德学派。

曾在维也纳、斯图加特任管风琴师。

1695年起任纽伦堡圣塞巴尔杜斯教堂管风琴师,在此终其一生。

其作品有简朴的对位风格,同时显示出他对意大利曲式的精通。

他的众赞歌前奏曲把北德宗教性较强的旋律移植到南德较为抒情的音乐气氛中去,自成一体。

但他最有名的作品还是《D大调卡农》。

全名——D大调为三把小提琴和巴松管的卡农和吉格。

“卡农”是现今为止最受全世界的喜爱的古典音乐作品,曾称霸美国告示牌流行音乐排行榜长达百周以上。

据统计,到目前为止世界上重新演绎的卡农版本达2000余种!如果帕海贝尔还在世的话,可能是全世界版税收入最高的音乐家。

“卡农”并不是曲子的名字,而是一种音乐曲式,照字面上是“轮唱”的意思。

简单说,就是有好几个声部的旋律重复出现,交织着演奏互相追随,让人有无退延伸的感觉。

“卡农”全长仅五分钟,旋律简单仆实,却具备精密完美的音乐结构,十足表现出对位法的严谨与平衡,它不仅是一首男女老少雅俗共赏的曲子,也是初次接触古典音乐的最佳入门曲。

在帕赫贝尔的卡农诞生后约三百年,好莱坞将其改编成电影《凡夫俗子》的配乐,首次进入流行文化和大众视野,至今魅力不减,成为最受现代人喜爱的器乐作品,却也因此被美国作家保罗.福塞尔在其名作《恶俗》中列为恶俗音乐。

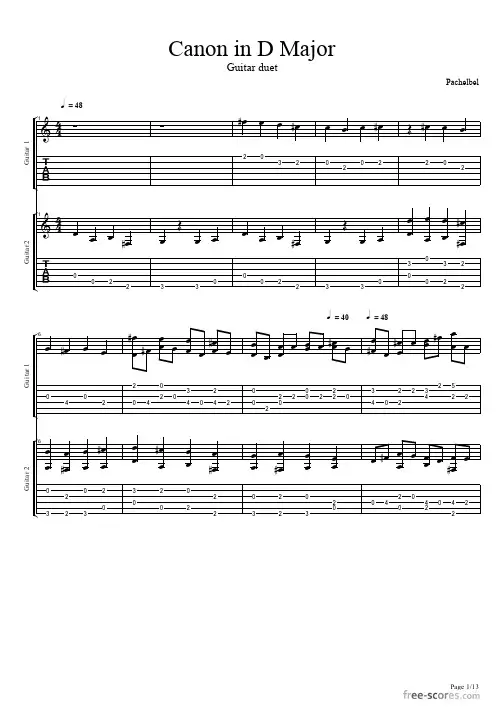

帕赫贝尔《D大调卡农》与室内乐节奏训练探究作者:范子军来源:《艺术评鉴》2018年第21期摘要:约翰·帕赫贝尔的《D大调卡农》是巴罗克时期的一首室内乐名作,音乐风格具有鲜明的时代特点。

在弦乐室内乐训练的初级教学曲目中,其节奏首先是个难点。

本文通过对作品的音乐分析揭示创作特点,把握节奏规律,然后确立训练思路、运用一系列有效方法和步骤解决演奏复杂的多声织体时的节奏合作问题,旨在提高演奏质量、提升教学训练水平。

关键词:巴罗克固定低音变奏模仿室内乐节奏中图分类号:J605 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2018)21-0001-03约翰·帕赫贝尔(Pachelbel,Johann 1653-1706)是巴罗克中期的德国管风琴家、作曲家,1680年为三把小提琴与通奏低音创作了《D大调卡农与吉格舞曲》,《卡农》是其中一首,因受人们喜爱常被单独演奏,如今已有多个不同的改编版本流传。

本文通过对《D大调卡农》弦乐四重奏版本进行音乐与演奏分析,重点探讨作品的节奏规律及演奏方法,旨在解决室内乐教学中的节奏训练问题。

一、音乐分析这是一首以固定低音、模仿手法为主写成的卡农曲。

作品为D大调,单一调性,四四拍,Sostenuto意思是绵延、稍慢,相当于andante cantabile(如歌的行板)。

固定低音变奏是该曲的创作特点之一。

一个纯四度下行的动机通过模进构成一个简短的旋律型,在低声部出现。

“由于它是一个简短的尚不具有完整主题成型的动机,因此它必须紧凑地作连续不断反复,直到由附加在它上面的织体或旋律完成乐曲的陈述与发展”。

在引子之后,固定动机与上方声部的结合中,和声基本上以原位三和弦为主,于是以主音开始、属音结束的动机能够按照大调和聲功能Ⅰ-Ⅴ-Ⅵ-Ⅲ/Ⅰ6 ---Ⅳ-Ⅰ-Ⅳ/Ⅱ6-Ⅴ(7)进行循环,重复28次后才在主和声上结束。

除第6-7段有向下属功能离调外,全曲都在D大调上。

谱例1:《D大调卡农》第1-2小节于是音乐的发展只能靠上方旋律的变化来体现。

D大调卡农音乐鉴赏第一篇:D大调卡农音乐鉴赏D大调卡农音乐鉴赏音乐的含义。

音乐是指凭借声波振动而存在,在时间中展现,通过人类的听觉器官而引起各种情绪反应和情感体验的艺术门类。

音乐发展历史悠久,古书《乐记》中提到:凡音之起,由人心生也;人心之动,物使之然也。

从中便可以看到音乐由来已久,对我们的身心产生了很大的影响。

对一首曲子的鉴赏可以加深我们对曲子的认识和了解,让我们更加深刻地了解音乐。

今天我要介绍和鉴赏的是我喜欢已久的曲子《D大调卡农》。

这首歌给我的触动很大,第一次听到这首歌时便被它的韵律吸引了。

第一次听到这首曲子是在周杰伦导演的电视剧《熊猫人》里,帅安格给路诗情在餐厅的一台钢琴弹的。

当时感觉就非常好听,以后又相继在电影《我的野蛮女友》和《假如爱有天意》等地方听到过。

温柔的音符,优美的旋律,可以让我的心马上就平静下来,就是这样《卡农》成了我的“安魂曲”,成了我的知音。

于是开心的时候,伤心的时候都喜欢听《卡农》,常常一听就是几个小时——反复绵延的旋律中,灵魂渐渐平和,渐渐宁静。

那么什么才是真正的canon呢,作为一种巴诺克式的古典曲格,出现于13、14世纪,是复调音乐的一种。

原意为“规律”,“宗教法规”或者“经典”之意,在音乐上是指复调音乐的一种写作技法。

它的特点是:各个声部有规则地互相模仿。

也就是后面的声部按一定的时间距离依次模仿前一声部的旋律,先后进入的各个声部自始至终在相同或不同的音高上演奏(唱)同一旋律时,用卡农手法写成的乐曲叫做“卡农曲”。

我们平时经常听到的轮唱曲就是卡农曲的一种(比如黄河大合唱,以及其它同主题的多声部重唱)。

其主要类型有:1正格卡农,2变格卡农,3二重或多重卡农、4无终卡农、有终卡农等其他形式。

著名的帕赫贝尔D大调卡农当属于正格卡农和二重卡农两种形式。

三百年前,在弥漫着浓重的浪漫和古典气韵的意大利,一孤身男子泛舟于威尼斯的水上,水上清波在船的四周一圈圈追逐着散去,强烈的怀旧和伤感却不断袭来——若爱妻仍在,两人相携漫游于美丽典雅的水上城市,那会是怎样的幸福呢?思妻之痛难以抑制,面对眼前茫茫绿水,一支曲子萌生于他的心间——这支曲子就是《D大调卡农》,这名男子就是17世纪晚期德国著名的管风琴家和作曲家、巴赫之师帕海贝尔。

![[2018年整理]音乐鉴赏课程论文-帕海贝尔《D大调卡农》赏析](https://uimg.taocdn.com/734f39a668dc5022aaea998fcc22bcd126ff429a.webp)

帕海贝尔《D大调卡农》赏析xxx 仪器仪表工程 P1602085236摘要:卡农是复调音乐的一种技法,合理应用于乐曲中可以使乐曲更富有层次感、立体感。

帕海贝尔的《D大调卡农与吉格舞曲》是一首被大家广泛传颂的音乐作品,是世人最喜爱的器乐小品之一,被大量引用于影视、歌曲、舞蹈等艺术作品中。

它所表现出来的情感丰富多彩,在不同人看来有不同的意义。

关键词: 帕海贝尔;卡农;吉格舞曲一.卡农简介在很多人的印象里,《卡农》可能仅仅指的是帕海贝尔那个版本的卡农。

的确,这首世界名曲是如此的迷人以至于在它被创作伊始就被广泛传颂。

它穿越了三百多年的时空,至今仍然回荡在人们心中,不管是在音乐厅还是在大街小巷,甚至在人们的手机里,都能听到它。

帕海贝尔的《卡农》是流传最广、传世最长的西方经典名曲之一。

现如今,它似乎成为了卡农的代名词,人们一提到卡农,脑海里就会响起优美而熟悉的旋律。

然而,广义上卡农指的其实并不是某一首曲子,而是一种音乐谱曲技法。

卡农canon是复调音乐的一种,从字面讲即“轮唱”之意,最早源自希腊文,意为“规则”。

即同一旋律在不同声部“轮唱”,而使得整首乐曲富有层次感、立体感[1]。

用这种手法而创作的乐曲就被称为卡农曲。

二.帕海贝尔简介约翰·帕海贝尔(Pachelbel, Johann)这个名字对于某些人来说可能有点生疏,我知道他完全因为陶醉于他梦幻般的音乐,他是德国著名管风琴家、作曲家,一生辗转,在1678年他在爱尔福德担任管风琴师的时候收了一个叫约翰·克利斯多夫·巴赫的学生,而这个学生恰恰就是后来的大名鼎鼎的约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的哥哥。

所以很容易大家会把他和巴赫的创作联系起来。

不过这并非牵强附会,毕竟帕赫贝尔当时是管风琴师中的翘楚,中德学派的代表,非常有自己的风格,据说他是最早使用特定音阶和和声来代表特殊的情绪的人。

他的众赞歌前奏曲是把北德宗教性较强的旋律和南德抒情性音乐的相互融合,自成一体。