井间地震初至波分析

- 格式:pdf

- 大小:974.55 KB

- 文档页数:5

地震勘探中的常见地震干扰波及压制方法论文提要在地震勘探中激发地震波时,由于激发、接收条件,自然环境和地表条件的影响,我们所采集到的地震数据中,既有有效波也有干扰波。

根据干扰波的物理特征、形成机理和形态,常把地震数据上的噪声分为规则噪声和随机噪声两大类。

规则噪声具有明显的运动学特征 ,如:面波、线性干扰、平行折射、声波、多次波干扰等,可以根据其运动学特征选择针对性的衰减方法;随机噪声是一种无规律的噪音,如:自然界风吹草动所产生的猝发脉冲、野值等。

为了提高地震勘探的精度,完成在各种复杂地区的勘探任务,使地震资料能更真实地反映地下的地质情况,如何突出有效波,压制干扰波就成为一个极其重要的问题。

通过暑假的实践,本论文中针对地震勘探中的常见地震干扰波进行总结、分类、衰减,并在国产软件GRISYS平台上,针对不同的干扰波进行分析,总结针对不同噪音的衰减方法。

正文一、规则干扰波规则干扰波是指有一定的主频和一定视速度的干扰波。

例如面波、声波、线性干扰波、多次波等。

下面就规则干扰波中的面波、声波、多次波和50Hz交流电干扰进行介绍。

(一)面波图1 面波的形成机理及实际地震记录上的面波从震源发出的波动分为两种: 一种是质点振动方向与传播方向一致的波,称为纵波。

另一种是质点振动方向与传播方向垂直的波,称为横波。

纵波的传播速度较快,在远离震源的地方这两种波动就分开,纵波先到,横波次之。

因此纵波又称P波,横波又称S波。

在没有边界的均匀无限介质中,只能有P波和S波存在,它们可以在三维空间中向任何方向传播,所以叫做体波。

但地球是有限的,有边界的,在界面附近,体波衍生出另一种形式的波,它们只能沿着界面传播,只要离开界面即很快衰减,这种波称为面波。

面波实际上是体波在地表衍生而成的次生波, 面波是一种很强并广泛存在的规则干扰波 ,在炮集上呈线性分布 ,其特征为低频、低速且振动延续时间长 ,严重影响中深层有效反射 ,大大降低地震资料的信噪比,如图1所示。

第32卷第3期物 探 与 化 探Vol.32,No.3 2008年6月GE OPHYSI CAL&GE OCHE M I CAL EXP LORATI O N Jun.,2008 三种探测煤层采空区的方法王立会,潘冬明,张兴岩(中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州 221008)摘要:采空区的存在对矿山生产和工程建设造成极大的安全隐患,采空区探测已成为重要研究课题。

笔者结合参加过的工程项目,具体介绍3种探测煤层采空区的方法:井间地震、探地雷达和浅层地震反射波法,并分析比较了它们的优缺点。

关键词:采空区;井间地震;探地雷达;浅层地震中图分类号:P631.4 文献标识码:A 文章编号:1000-8918(2008)03-0291-04 随着煤矿开采生产过程的进行,许多矿山形成了大量的采空区。

特别是小煤窑越界开采造成的不明采空区,更是形态各异,层位复杂。

另外,一些老采空区,由于设计资料不全或丢失,无法确定其位置和边界。

这些地下采空区,给矿山生产和工程建设,带来了极大的安全隐患。

这就需要对采空区的稳定性、位置、边界等进行勘查与评价,为将来的综合治理提供依据。

目前,采空区探测方法大体分为现场调查、物探与钻探3类。

在实际工作中,通常是首先收集相关资料和进行现场调查,然后利用各种物探方法进行探测,最后以钻探方法来验证、修正,使得物探资料解释更符合实际地质情况。

由此可见,物探方法在采空区探测中具有举足轻重的作用。

采空区探测的物探方法有井间地震、探地雷达、浅层地震反射波法、高密度电法、瞬变电磁法、测氡法等。

笔者结合参加过的工程项目,具体介绍前面3种物探方法。

1 井间地震1.1 原理井间地震是将震源与检波器都置入井中进行地震波观测的新型物探方法。

在测区内要有2口或更多已钻好的孔(井)。

在1口井的预定的位置上,设置震源点,此为震源井;而在另一口井设置接收点,布置检波器,此为接收井。

目前井间地震观测系统类型主要有共炮点数据采集、共接收点数据采集、炮点—接收点平行同步移动观测等。

常用地震处理解释软件大全常用地震处理解释软件大全一、地震处理1. ProMax简介LandMark 的地震处理软件2. FocusParadigm 的地震处理软件系统,配合 EPOS3TE(Third Edit on)的版本。

3. CGG地震处理软件系统4.0mega地震处理软件系统。

5. TomoxPro 井间地震处理软件井间地震全套的综合处理分析软件系统,它包括以下主要功能:1 )设计与模拟井间地震勘探实验2)计算全波场的井间地震人工合成图3)拾取井间地震波的初至走时4)初至波非线性层析成像5)井间地震波预处理,包括波场分离6)波动方程的全波场偏移7)上行波与下行波的CDP叠加8)偏移后处理与叠后校长量分析与应用该软件系统共包括14个模块,提供大量的质量监控与图形显示功能。

6. U nivers VSP 垂直地震处理垂直地震处理VSP7. GreenMountain 绿山 Mesa野外施工设计、高精度折射静校正微机版8.0m ni Workshop最新的三维地震勘测设计工具集,自动生成的开放式数据库支持设计、执行和分析各个阶段的数据访问。

9. Vista Win dow 2D/3D10. GeoCT-l二维野外小折射自动层析成像软件GeoTomo 公司开发的二维野外小折射自动层析成像软件系统。

该系统适用于现场处理野外小折射地震资料。

11. 克浪 KeLang地震采集工程软件、采集论证12. TestifiLand for Windows仪器、源、接收器测试分析软件,它产生代表读到的原始带数据的统计图表。

13.SPS_QC地震辅助数据生成与质控系统二、地震解释14. LandMark 地震综合解释软件包 R2003,工作站版15CDLan dMark 的大型地震综合解释软件,包括地震资料解释,三维自动层位追踪,合成地震记录制作,三维可视化解释、地质解释与地层对比、迭后处理,数据体相干分析,地震属性提取属性分析、地址建模、断层封堵分析做图。

常用地震处理解释软件大全常用地震处理解释软件大全常用地震处理解释软件大全一、地震处理1. ProMax简介LandMark 的地震处理软件2. FocusParadigm 的地震处理软件系统,配合 EPOS3TE(Third Edit on)的版本。

3. CGG地震处理软件系统4.0mega地震处理软件系统。

5. TomoxPro 井间地震处理软件井间地震全套的综合处理分析软件系统,它包括以下主要功能:1 )设计与模拟井间地震勘探实验2)计算全波场的井间地震人工合成图3)拾取井间地震波的初至走时4)初至波非线性层析成像5)井间地震波预处理,包括波场分离6)波动方程的全波场偏移7)上行波与下行波的CDP叠加8)偏移后处理与叠后校长量分析与应用该软件系统共包括14个模块,提供大量的质量监控与图形显示功能。

6. U nivers VSP 垂直地震处理垂直地震处理VSP7. GreenMountain 绿山 Mesa野外施工设计、高精度折射静校正微机版8.0m ni Workshop最新的三维地震勘测设计工具集,自动生成的开放式数据库支持设计、执行和分析各个阶段的数据访问。

9. Vista Win dow 2D/3D10. GeoCT-l二维野外小折射自动层析成像软件GeoTomo 公司开发的二维野外小折射自动层析成像软件系统。

该系统适用于现场处理野外小折射地震资料。

11. 克浪 KeLang地震采集工程软件、采集论证12. TestifiLand for Windows仪器、源、接收器测试分析软件,它产生代表读到的原始带数据的统计图表。

13.SPS_QC地震辅助数据生成与质控系统二、地震解释14. LandMark 地震综合解释软件包 R2003,工作站版15CDLan dMark 的大型地震综合解释软件,包括地震资料解释,三维自动层位追踪,合成地震记录制作,三维可视化解释、地质解释与地层对比、迭后处理,数据体相干分析,地震属性提取属性分析、地址建模、断层封堵分析做图。

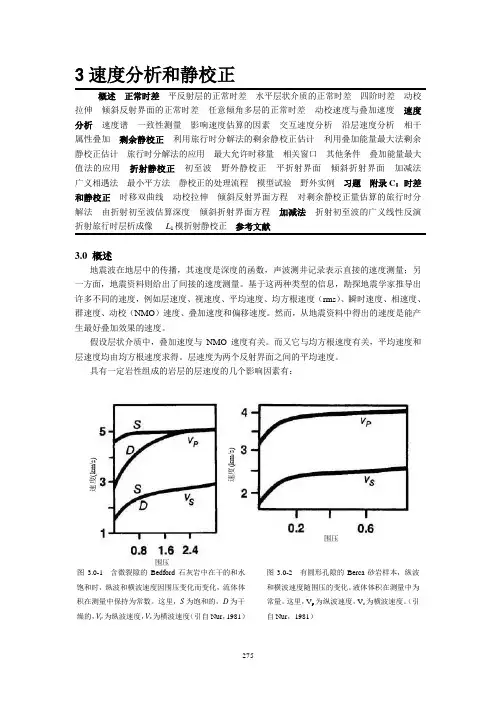

3速度分析和静校正概述 正常时差 平反射层的正常时差 水平层状介质的正常时差 四阶时差 动校拉伸 倾斜反射界面的正常时差 任意倾角多层的正常时差 动校速度与叠加速度 速度分析 速度谱 一致性测量 影响速度估算的因素 交互速度分析 沿层速度分析 相干属性叠加 剩余静校正 利用旅行时分解法的剩余静校正估计 利用叠加能量最大法剩余静校正估计 旅行时分解法的应用 最大允许时移量 相关窗口 其他条件 叠加能量最大值法的应用 折射静校正 初至波 野外静校正 平折射界面 倾斜折射界面 加减法 广义相遇法 最小平方法 静校正的处理流程 模型试验 野外实例 习题 附录C :时差和静校正 时移双曲线 动校拉伸 倾斜反射界面方程 对剩余静校正量估算的旅行时分解法 由折射初至波估算深度 倾斜折射界面方程 加减法 折射初至波的广义线性反演 折射旅行时层析成像 L 1模折射静校正 参考文献3.0 概述地震波在地层中的传播,其速度是深度的函数,声波测井记录表示直接的速度测量;另一方面,地震资料则给出了间接的速度测量。

基于这两种类型的信息,勘探地震学家推导出许多不同的速度,例如层速度、视速度、平均速度、均方根速度(rms )、瞬时速度、相速度、群速度、动校(NMO )速度、叠加速度和偏移速度。

然而,从地震资料中得出的速度是能产生最好叠加效果的速度。

假设层状介质中,叠加速度与NMO 速度有关。

而又它与均方根速度有关,平均速度和层速度均由均方根速度求得。

层速度为两个反射界面之间的平均速度。

具有一定岩性组成的岩层的层速度的几个影响因素有:图3.0-1 含微裂隙的Bedford 石灰岩中在干的和水饱和时,纵波和横波速度因围压变化而变化,流体体积在测量中保持为常数。

这里,S 为饱和的,D 为干燥的,V p 为纵波速度,V s 为横波速度(引自Nur ,1981)速度(k m /s )围压图3.0-2 有圆形孔隙的Berca 砂岩样本,纵波和横波速度随围压的变化。

常用地震处理解释软件大全常用地震处理解释软件大全一、地震处理1.ProMax简介LandMark的地震处理软件2.FocusParadigm的地震处理软件系统,配合EPOS3 TE(Third Editon)的版本。

3.CGG地震处理软件系统4.Omega地震处理软件系统。

5.TomoxPro 井间地震处理软件井间地震全套的综合处理分析软件系统,它包括以下主要功能:1)设计与模拟井间地震勘探实验2)计算全波场的井间地震人工合成图3)拾取井间地震波的初至走时4)初至波非线性层析成像5)井间地震波预处理,包括波场分离6)波动方程的全波场偏移7)上行波与下行波的CDP叠加8)偏移后处理与叠后校长量分析与应用该软件系统共包括14个模块,提供大量的质量监控与图形显示功能。

6.Univers VSP 垂直地震处理垂直地震处理VSP7.GreenMountain 绿山Mesa野外施工设计、高精度折射静校正微机版8.Omni Workshop最新的三维地震勘测设计工具集,自动生成的开放式数据库支持设计、执行和分析各个阶段的数据访问。

9.Vista Window 2D/3D10.GeoCT-I 二维野外小折射自动层析成像软件GeoTomo公司开发的二维野外小折射自动层析成像软件系统。

该系统适用于现场处理野外小折射地震资料。

11.克浪KeLang地震采集工程软件、采集论证12.TestifiLand for Windows仪器、源、接收器测试分析软件,它产生代表读到的原始带数据的统计图表。

13.SPS_QC 地震辅助数据生成与质控系统二、地震解释ndMark地震综合解释软件包R2003,工作站版15CDLandMark的大型地震综合解释软件,包括地震资料解释,三维自动层位追踪,合成地震记录制作,三维可视化解释、地质解释与地层对比、迭后处理,数据体相干分析,地震属性提取属性分析、地址建模、断层封堵分析做图。

层面与断层模型,出量计算、测井解释,精细目标分析,井位设计等。

摘要微地震波形初至拾取及速度模型校正研究随着我国经济的发展,油气产量的需求不断提高,国内各大油田中以低渗透油气储量占主体,该段位油气具有开采难度大、要求条件高的特点,能否提高低渗透油气开采的效率对我国经济健康发展,人们日常生活安定及工农业正常生产具有重要意义。

水力压裂监测作为低渗透油气开采的一个重要手段,是油气井增产增注的重要措施。

而微地震监测技术作为水力压裂监测的一个重要环节,反演结果直接关系到了监测效果的评定。

但实际工作中,震源参数难以掌控,射孔时间无法精确捕获等因素,使得精确反演微地震事件成为了一项艰巨的任务。

在影响微地震事件反演的诸多因素中,以信号初至拾取及速度模型校正影响最为显著。

主要由于波形在地层传播过程中,受地层滤波等因素干扰,会损失掉部分波形能量;地面采集时,数据容易混入外界噪声,信号的部分有用信息会被噪声压制,因此如何压制噪声,突显信号有效信息成为能否精确拾取初至的关键。

速度模型方面,由于水利压裂过程中,地层速度会随着注沙注水过程而不断改变,因此初始声波测井速度模型无法直接应用于微地震震源反演,速度模型的校正工作也变得十分重要。

微地震数据初至拾取的准确性直接关系到后续震源位置定位的精度。

因此,需要使用高效、精确的拾取方法进行数据处理。

目前主流的拾取方法中,分维形、AIC法由于算法复杂度比较高,难以进行单独拾取;而能量窗拾取方法虽然原理简单,适用度高,但受数据信噪比影响较大。

针对微地震数据信噪比较低的特点,可以通过小波阈值函数进行噪声压制处理。

但传统的小波阈值函数中,硬阈值函数处理后重构数据可能会发生震荡现象;而软阈值函数处理后的数据可能会有噪声压制不明显的特点。

为此,提出新型改进阈值函数进行降噪,在通过不同尺度下分层及能量窗法进行拾取。

与传统方法相比,在计算精度上有了一定的提升,为更好的处理微地震数据提供了可能。

震源位置的反演是微地震监测的核心步骤,而精确的震源位置反演必建立在高效的数据正演基础上。

第一节关于地震波极性判断问题地震反射波的极性是正还是负,它直接影响到反演波阻抗后,速度变高还是变低,因此是一个重要的问题。

但是这个很简单的问题,到目前为止,尚未完全争论清楚。

按理说,问题是再简单不过的,即:SEG格式规定,初至波起跳向下,记录数值是负的,此称“正常记录”。

那末,这种记录作波阻抗时,应该把极性反过来。

但在实际中,往往不反过来,反而能在解释中与地层对得更好。

奇哉!现在看来,这个问题很复杂。

仔细思考起来,本人有以下几点认识。

(1)地震子波是混合相位的,包括可控震源的子波,也因为大地的吸收作用,回到地面的子波已变成混合相位。

它的第一个向下跳的波谷很小,而跟着来的波峰及波谷很大。

请读者参看图72。

注意该图72的子波起跳是朝上的,不过这并不妨碍对问题的分析。

脉冲反褶积及预测反褶积都假设子波是最小相位,而当子波是混合相位时,反褶积后子波的波形向前压缩得不够好。

因而随着原始子波形态的不同以及所采用白噪系数的不同,反褶积后的子波有时波峰最大,有时波谷最大,见图72中我已用+-符号标出。

并且最大值并不在起跳的位置上,而有不同程度的延迟,见图72(注意该图子波的起跳朝上)。

以SEG规定的正常极性记录为例(起跳朝下),如果反褶积作得效果较好,那么第一个起跳波谷可能还是小于后面的第一波峰。

这时候,整个记录看起来似乎是“正极性”的。

如果反褶积用了较大的自噪系数,或者子波的相位谱离开零相位较远,那末,反褶积后可能以第二波谷为最强,剖面上看起来似乎是“负极性”的。

(2)如果叠后加作预测反褶积或谱白化,则频谱成分又起了变化,波形又明显变瘦,视周期变小。

加上最后还要采用时变滤波,滤波门的不同又会造成子波波形的进一步变化。

因此,不同的处理方法可以得到不同的子波波形,有时两个相位可变成三个相位。

剖面形态也可以各不相同,“视极性”也就各异。

这样一说,是否天下大乱了呢?是的!的确有些乱套。

有一个搞解释的人拿着两张不同流程的剖面给我看:一条剖面上T g波是两个相位,中间波谷最强。