高中生物必修二实验

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

高中生物必修一必修二必修三篇一:高中生物必修2——必修3重点实验汇编高中生物必修1——必修3实验汇编必修一《分子与细胞》﹡实验一用显微镜观察多种多样的细胞P7取镜安放→对光→放置玻片标本→低倍找物像→移中央→换高倍镜→调细准焦螺旋→高倍观察→收放(1)低倍镜使用:(观察任何标本都必须先用低倍镜,且标本应透明)(2)高倍镜使用:先使用低倍镜确定目标→移动装片,使目标位于视野中央→转动转换器,换用高倍镜→调焦(转动细准焦螺旋)(视野较暗,可调反光镜或光圈) 2、显微镜使用注意事项:(1)成像特点:放大倒立的虚像,物象移动方向与载玻片移动方向相反(2)放大倍数计算:物镜的放大倍数×目镱的放大倍数。

放大倍数指的是物体的长或宽。

(3)低倍镜下成像特点:物像小、细胞数目多、视野亮。

高倍镜下成像特点:物像大、细胞数目少、视野暗。

(4)放大倍数的判断方法:目镜:镜头长放大倍数小,镜头短放大倍数大。

物镜:镜头长放大倍数大,镜头短放大倍数小。

物镜与装片之间的距离:距离近放大倍数大,距离远放大倍数小。

(5)判断污物所在位置:分别移动载玻片、物镜和转动目镜,观察污物是否移动来判断。

(来自: 小龙文档网:高中生物,必修一,必修二,必修三)(6)低倍镜使用过程中,下降镜筒时必须双眼侧视镜筒,防止镜头撞到玻片。

低倍镜找到物像后,换上高倍镜时,观察过程中只能使用细准焦螺旋。

﹡实验二检测生物组织中还原糖、脂肪和蛋白质P181、原理:化学试剂能使生物组织中的有关有机物产生特定的颜色反应。

还原性糖(单糖、除蔗糖外的二糖)+斐林试剂 + 水浴加热:砖红色沉淀脂肪+苏丹Ⅲ:橘黄色淀粉+碘:蓝色(而非沉淀)脂肪+苏丹Ⅳ:红色(显微镜观察)蛋白质+双缩脲试剂:紫色反应(而非沉淀) 2、还原糖的检测还原性糖:有还原性基团—游离醛基或酮基的糖;如单糖(葡萄糖、果糖等)、二糖(麦芽糖、乳糖等)非还原性糖:多糖(淀粉、纤维素、糖原)、蔗糖(1)材料:还原糖含量高,白色或近于白色,如苹果,梨,白萝卜、葡萄(甘蔗、甜菜、绿叶不可!)(2)试剂:斐林试剂(甲液:0.1g/mL的NaOH溶液,乙液:0.05g/mL的CuSO4溶液),现配现用。

关于高中生物实验教案6篇关于高中生物实验教案6篇学习并非只关乎应付考试和获取高分,更重要的是打开你们的思维,增强你们的理解力和创造力。

下面是小编为大家整理的高中生物实验教案,如果大家喜欢可以分享给身边的朋友。

高中生物实验教案篇1一、教材分析《人类遗传病》是人教版高中生物必修二《遗传与进化》第5章第3节教学内容,主要学习“人类常见遗传病的类型”,“遗传病的监测和预防”和“人类基因组计划与人体健康”二、教学目标1知识目标:(1)人类遗传病及其病例(2)什么是遗传病及遗传病对人类的危害(3)遗传病的监测和预防(4)人类基因组计划与人体健康2能力目标:探讨人类遗传病的监测和预防3情感、态度和价值观目标:关注人类基因组计划及其意义三、教学重点难点重点:人类遗传病的主要类型。

难点:(1)多基因遗传病的概念。

(2)近亲结婚的含义及禁止近亲结婚的原因。

四、学情分析学生初中已经学习了几种遗传病,教材前几章已经出现伴性遗传病和常染色体遗传病,所以学生对本节内容有一定基础。

另外“人类遗传病的类型”是了解水平的内容,学生通过自学就可以达到学习目的。

五、教学方法,1学案导学:见后面的学案。

2新授课教学基本环节:预习检查、总结疑惑→情境导入、展示目标→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→发导学案、布置预习六、课前准备教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

七、课时安排:1课时八、教学过程(一)预习检查、总结疑惑检查落实了学生的预习情况并了解了学生的疑惑,使教学具有了针对性。

(二)情景导入、展示目标。

近年来,随着医疗技术的发展和医药卫生条件的改善,人类传染性疾病已得到控制,而人的生殖细胞或受精卵里的遗传物质在数量,结构或功能上发生改变,使由此发育成的个体患先天性遗传病,其发病率和死亡率却有逐年增高的趋势。

今天,我们来学习这方面的知识。

(三)合作探究、精讲点拨。

探究一、人类常见遗传病的类型学生分组讨论1什么是遗传病?举例?2怎样做到遗传病的监测和预防?3什么是人类基因组计划?什么是遗传病问:感冒发热是不是遗传病?为什么?教师讲述:遗传病是由于人的生殖细胞或受精卵里遗传物质发生改变而引起的人类遗传性疾病,而感冒发热是由感冒病原体引起的传染病,两者有着根本的区别。

高中生物必修二第一章知识点总结一、孟德尔的豌豆杂交实验(一)(一)豌豆作为遗传实验材料的优点。

1. 自花传粉、闭花受粉。

- 自然状态下一般都是纯种,用豌豆做人工杂交实验,结果既可靠又容易分析。

2. 具有易于区分的相对性状。

- 例如豌豆的高茎和矮茎、圆粒和皱粒等,相对性状是指一种生物的同一种性状的不同表现类型。

(二)一对相对性状的杂交实验。

1. 实验过程。

- 纯种高茎豌豆和纯种矮茎豌豆作亲本(P)进行杂交,得到的子一代(F₁)全部是高茎豌豆。

- 让F₁自交,得到的子二代(F₂)中既有高茎豌豆又有矮茎豌豆,且高茎∶矮茎 = 3∶1。

2. 对分离现象的解释。

- 生物的性状是由遗传因子决定的。

- 这些遗传因子不融合、不消失。

决定显性性状的为显性遗传因子(用大写字母表示,如D),决定隐性性状的为隐性遗传因子(用小写字母表示,如d)。

- 体细胞中遗传因子是成对存在的。

- 纯种高茎豌豆的体细胞中有成对的遗传因子DD,纯种矮茎豌豆的体细胞中有成对的遗传因子dd。

- 生物体在形成生殖细胞——配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中。

- 所以F₁(Dd)产生的配子中,D∶d = 1∶1。

- 受精时,雌雄配子的结合是随机的。

- 含D的配子与含d的配子结合机会均等,所以F₂中会出现DD∶Dd∶dd = 1∶2∶1的比例,表现型为高茎∶矮茎 = 3∶1。

3. 对分离现象解释的验证——测交实验。

- 测交的概念。

- 让F₁与隐性纯合子杂交。

- 测交实验的过程及结果。

- 用F₁高茎豌豆(Dd)与隐性纯合子矮茎豌豆(dd)杂交,得到的后代高茎(Dd)∶矮茎(dd)=1∶1,这一结果验证了孟德尔对分离现象的解释是正确的。

4. 分离定律。

- 在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

(三)假说 - 演绎法。

1. 提出问题。

高中生物必修二实验教案

实验目的:通过观察人体不同部位的细胞形态,了解人体细胞结构的特点及功能。

实验材料:显微镜、载玻片、盐水、碘液、玫瑰红染色液、酒精、各种细胞玻璃切片。

实验步骤:

1. 将载玻片放入盐水中浸泡,用玻璃棒将细胞刮取到载玻片上。

2. 将取下的细胞涂抹均匀后,用碘液加玫瑰红染色液进行染色处理,使细胞呈现出明显的

形态。

3. 用显微镜将载玻片放大观察。

首先观察口腔黏膜细胞,记录其形态特征和数量;然后观

察皮肤表皮细胞,记录其形态特征和数量;最后观察血液细胞,记录其形态特征和数量。

4. 将观察结果整理成报告,包括细胞形态的特点和不同部位细胞的功能。

实验注意事项:

1. 操作过程中要注意细胞刮取的平整和染色的均匀。

2. 使用显微镜时,要注意调整放大倍数,保持载玻片平整,以便观察细胞形态。

3. 在观察时要注意保持环境清洁,以避免细菌等杂质对细胞形态的影响。

实验结果分析:口腔黏膜细胞为鳞状上皮细胞,呈扁平形状;皮肤表皮细胞为角质细胞和

基底细胞,呈多边形和不规则形状;血液细胞包括红细胞、白细胞和血小板,呈圆形、类

似球形和椭圆形。

拓展实验:可使用不同的细胞染色液进行染色处理,观察不同染色方法对细胞形态的影响;也可观察植物细胞和动物细胞的形态差异,进一步了解不同细胞的结构和功能。

实验总结:通过这次实验,我们深入了解了人体不同部位细胞的形态特点和功能,为进一

步研究细胞学和生物学奠定了基础。

希望同学们通过这次实验,能够更深入地了解人体细

胞结构的复杂性和多样性。

孟德尔豌豆杂交实验(一)教学目标知识与技能:理解相对性状、显隐性性状分离概念、说出假说演绎法内容步骤理解分离定律基本内容过程与方法:概括说出实验过程和内容,并且尝试自主设计实验情感态度与价值观:(1)通过对孟德尔实验研究的学习,树立实践出真知的观念,使学生了解科学研究的方法、严谨的科学态度以及不懈努力的科学精神。

(2)树立创新的思想意识,追求新知。

重难点1.重点(1)对分离现象的解释。

(2)分离定律的内容。

2.难点对分离现象的解释教学过程[教师]指导学生看P2的问题探讨[学生]阅读后各抒己见,可能是红色也可能是白色;还有的认为是红白夹杂的花斑的……[教师]对学生的积极回答和参与给予肯定。

先了解孟德尔简历:[教师]出示孟德尔的照片,介绍生平。

孟德尔是奥国人,自小喜爱自然科学,曾经由于家境贫寒进修道院做修道士,1851年到维也纳大学进修自然科学和数学。

回到修道院后,他先后用豌豆、菜豆、玉米、草莓等作试验,其中最为著名和成功的就是豌豆杂交试验。

后来他运用统计学的知识以及他严谨的科学态度,大胆创新,创作了论文——《植物杂交试验》,成为遗传学的奠基人。

(一)为什么用豌豆做遗传实验容易取得成功?[教师]大屏幕出示豌豆花剖面[学生]阅读、讨论后回答:采用杂交的研究方法,豌豆作为试验材料,它在自然条件下是自花传粉,而且是严格闭花传粉的植物,因此能避免外来花粉的干扰,同时它又在自然条件下一般都是纯种,作杂交试验比较可靠,又容易分析。

大屏幕现实问题①豌豆的特点②符号③概念。

学生自学归纳问题并回答问题。

阅读教材并讨论显隐性概念、相对性状概念性状分离概念,教师总结:理解相对性状要从三点出发:(1)同种生物;(2)同一性状;(3)不同表现类型。

[教师] 孟德尔选择具有易于区分的相对性状的植株做杂交实验,结果容易观察分析。

这也是孟德尔选择豌豆做杂交实验材料的原因之一。

提问:在人体上存在哪些相对性状?答:有耳垂和无耳垂,单眼皮和双眼皮,蓝眼和褐眼……再提问:孟德尔开始是否对图示中所有相对性状同时分析呢?学生回答:否。

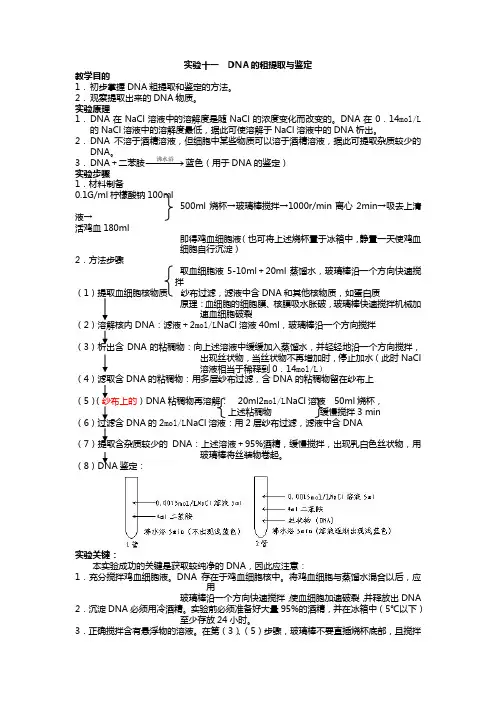

实验十一 DNA的粗提取与鉴定教学目的1.初步掌握DNA粗提取和鉴定的方法。

2.观察提取出来的DNA物质。

实验原理1.DNA在NaCl溶液中的溶解度是随NaCl的浓度变化而改变的。

DNA在0.14mol/L的NaCl 溶液中的溶解度最低,据此可使溶解于NaCl溶液中的DNA析出。

2.DNA不溶于酒精溶液,但细胞中某些物质可以溶于酒精溶液,据此可提取杂质较少的DNA。

3.DNA+二苯胺−−沸水浴蓝色(用于DNA的鉴定)−→实验步骤1.材料制备0.1G/ml柠檬酸钠100ml500ml烧杯→玻璃棒搅拌→1000r/min离心2min→吸去上清液→活鸡血180ml即得鸡血细胞液(也可将上述烧杯臵于冰箱中,静臵一天使鸡血细胞自行沉淀)2.方法步骤取血细胞液5-10ml+20ml蒸馏水,玻璃棒沿一个方向快速搅拌(1)提取血细胞核物质纱布过滤,滤液中含DNA和其他核物质,如蛋白质原理:血细胞的细胞膜、核膜吸水胀破,玻璃棒快速搅拌机械加速血细胞破裂(2)溶解核内DNA:滤液+2mol/L NaCl溶液40ml,玻璃棒沿一个方向搅拌(3)析出含DNA的粘稠物:向上述溶液中缓缓加入蒸馏水,并轻轻地沿一个方向搅拌,出现丝状物,当丝状物不再增加时,停止加水(此时NaCl溶液相当于稀释到0.14mol/L)(4)滤取含DNA的粘稠物:用多层纱布过滤,含DNA的粘稠物留在纱布上(5)(纱布上的)DNA粘稠物再溶解: 20ml2mol/L NaCl溶液 50ml烧杯,上述粘稠物缓慢搅拌3 min(6)过滤含DNA的2mol/L NaCl溶液:用2层纱布过滤,滤液中含DNA(7DNA:上述溶液+95%酒精,缓慢搅拌,出现乳白色丝状物,用玻璃棒将丝装物卷起。

(8)DNA鉴定:实验关键:本实验成功的关键是获取较纯净的DNA,因此应注意:1.充分搅拌鸡血细胞液。

DNA存在于鸡血细胞核中。

将鸡血细胞与蒸馏水混合以后,应用玻璃棒沿一个方向快速搅拌,使血细胞加速破裂,并释放出DNA 2.沉淀DNA必须用冷酒精。

人教版生物必修二实验知识点梳理实验是高中生物必考的重要知识点,生物必修二实验有哪些呢?下面是店铺为大家整理的人教版生物必修二实验相关知识点,希望对大家有所帮助!人教版生物必修二实验一:观察细胞的减数分裂1、目的要求:通过观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片,识别减数分裂不同阶段的染色体的形态、位置和数目,加深对减数分裂过程的理解。

2、材料用具:蝗虫精母细胞减数分裂固定装片,显微镜。

3、方法步骤:(1)在低倍镜下观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片,识别初级精母细胞、次级精母细胞和精细胞。

(2)先在低倍镜下依次找到减数第一次分裂中期、后期和减数第二次分裂中期、后期的细胞,再在高倍镜下仔细观察染色体的形态、位置和数目。

4、讨论:(1)如何判断视野中的一个细胞是处于减数第一次分裂还是减数第二次分裂?(2)减数第一次分裂与减数第二次分裂相比,中期细胞中的染色体的不同点是什么?末期呢?人教版生物必修二实验二:低温诱导染色体加倍1、原理:用低温处理植物分生组织细胞,能够抑制纺锤体的形成,以致影响染色体被拉向两极,细胞也不能分裂成两个子细胞,于是,植物细胞染色体数目发生变化。

2、方法步骤:(1)洋葱长出约25px左右的不定根时,放入冰箱的低温室内(4℃),诱导培养36h.(2)剪取诱导处理的根尖约0.5~25px,放入卡诺氏液中浸泡0.5~1 h,以固定细胞的形态,然后用体积分数为95%的酒精冲洗2次。

(3)制作装片:解离→漂洗→染色→制片(4)观察,比较:视野中既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目发生改变的细胞。

3、讨论:秋水仙素与低温都能诱导染色体数目加倍,这两种方法在原理上有什么相似之处?人教版生物必修二实验三:调查常见的人类遗传病1、要求:调查的群体应足够大;选取群体中发病率较高的单基因遗传病。

如红绿色盲、白化病、高度近视(600度以上)等。

2、方法:分组调查,汇总数据,统一计算。

3、计算公式:某种遗传病的发病率=某种遗传病的患病人数某种遗传病的被调查人数×100%4、讨论:所调查的遗传病的遗传方式,发病率是否与有关资料相符,分析原因。

基因的自由组合定律总结1.两对相对性状的杂交实验——发现问题(1)实验过程(2)结果分析(3)问题提出①F2中为什么出现新性状组合?②为什么不同类型性状比为9∶3∶3∶1?2.对自由组合现象的解释——提出假说(1)理论解释(提出假设)①两对相对性状分别由控制。

②F1产生配子时,彼此分离,可以自由组合。

③F1产生的雌配子和雄配子各有种,且数量比相等。

④受精时,雌雄配子的结合是的。

(2)遗传图解(棋盘法)归纳总结3.对自由组合现象的验证——演绎推理、验证假说(1)演绎推理图解(2)实施实验结果:实验结果与演绎结果相符,则假说成立。

黄色圆粒豌豆和绿色皱粒豌豆的测交实验结果4.自由组合定律(1)定律实质与各种比例的关系(2)细胞学基础(3)研究对象:位于 基因。

(4)发生时间: 。

(5)适用范围5.自由组合定律的应用(1)指导杂交育种:把 结合在一起。

不同优良性状亲本――→杂交F 1――→自交F 2(选育符合要求个体)――→连续自交纯合子 (2)指导医学实践:为遗传病的 提供理论依据。

分析两种或两种以上遗传病的传递规律,推测基因型和表现型的比例及群体发病率。

6.孟德尔获得成功的原因1.判断下列有关两对相对性状杂交和测交实验的叙述(1)F1产生基因型为YR的雌配子和基因型为YR的雄配子数量之比为1∶1()(2)在F1黄色圆粒豌豆(YyRr)自交产生的F2中,与F1基因型完全相同的个体占1/4()(3)F2的9∶3∶3∶1性状分离比一定依赖于雌雄配子的随机结合()(4)F2的黄色圆粒中,只有基因型为YyRr的个体是杂合子,其他的都是纯合子()(5)若F2中基因型为Yyrr的个体有120株,则基因型为yyrr的个体约为60株()(6)若双亲豌豆杂交后子代表现型之比为1∶1∶1∶1,则两个亲本基因型一定为YyRr×yyrr()2.判断下列有关基因自由组合定律内容及相关适用条件的叙述(1)在进行减数分裂的过程中,等位基因彼此分离,非等位基因表现为自由组合()(2)基因自由组合定律是指F1产生的4种类型的雄配子和雌配子可以自由组合()(3)某个体自交后代性状分离比为3∶1,则说明此性状一定是由一对等位基因控制的()(4)孟德尔自由组合定律普遍适用于乳酸菌、酵母菌、蓝藻、各种有细胞结构的生物()(5)基因分离定律和自由组合定律具有相同的细胞学基础()(6)能用分离定律的结果证明基因是否符合自由组合定律()(7)基因型为AaBb的个体自交,后代表现型比例为3∶1或1∶2∶1,则该遗传可能遵循基因的自由组合定律()命题点一自由组合定律的实质及验证1.已知三对基因在染色体上的位置情况如图所示,且三对基因分别单独控制三对相对性状,则下列说法正确的是()A .三对基因的遗传遵循基因的自由组合定律B .基因型为AaDd 的个体与基因型为aaDd 的个体杂交后代会出现4种表现型,比例为3∶3∶1∶1C .如果基因型为AaBb 的个体在产生配子时没有发生交叉互换,则它只产生4种配子D .基因型为AaBb 的个体自交后代会出现4种表现型,比例为9∶3∶3∶12.已知玉米的体细胞中有10对同源染色体,下表为玉米6个纯系的表现型、相应的基因型(字母表示)及所在的染色体,品系②~⑥均只有一种性状是隐性的,其他性状均为显性纯合。

必修二《遗传与进化》

(4)不要看着桶内的小球抓,要随机去摸,且顺便搅拌一下,以增大其随机性,用双手同时去两个桶内各抓一个。

的形态、位置和数目,加深对减数分裂过程的理解。

2、材料用具:蝗虫精母细胞减数分裂固定装片,显微镜。

3、方法步骤:

(1)在低倍镜下观察蝗虫精母细胞减数分裂固定装片。

识别初级精母细胞、次级精母细胞和精细胞。

(2)先在低倍镜下依次找到减数第一次分裂中期、后期和减数第二次分裂中期、后期的细胞,再在高倍镜下仔细观察染色体的形态、位置和数目。

4、注意事项

(1)选择材料:动物的睾丸(精巢),植物的雄蕊(花药)不宜选择动物的卵巢,植物的雌蕊。

(雄配子的数量远远多于雌配子的数量,更容易观察到减数分裂的细胞)

(2)睾丸(精巢)中的精原细胞,卵巢中的卵原细胞,既能进行有丝分裂形成体细胞,也能进行减数分裂产生成熟的生殖细胞(精子、卵细胞)。

5、讨论:

(1)如何判断视野中的一个细胞是处于减数第一次分裂还是减数第二次分裂?答:观察是否有同源染色体(2)减数第一次分裂与减数第二次分裂相比,中期细胞中的染色体的不同点是什么?末期?

答:MI中期:同源染色体整齐排列在赤道板;MI后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合

MII中期:染色体着丝点整齐的排列在赤道板; MII后期:着丝点分裂

﹡实验三低温诱导植物染色体数目的变化P88

1、原理:用低温处理植物分生组织细胞,能够抑制纺锤体的形成,以致影响染色体被拉向两极,细胞也不能分裂成两个子细胞,于是,植物细胞染色体数目发生变化。

2、方法步骤:

(1)洋葱长出约1cm左右的不定根时,放入冰箱的低温室内(4℃),诱导培养36h。

(2)剪取诱导处理的根尖约0.5~1cm,放入卡诺氏液中浸泡0.5~1 h,以固定细胞的形态,然后用体积分数为95%的酒精冲洗2次。

(3)制作装片:解离→漂洗→染色→制片(过程同观察细胞的有丝分裂的制片方法一样)(4)观察:先低倍镜后高倍镜观察,注意辨认哪些细胞发生了染色体数目的变化。

3、现象:视野中既有正常的二倍体细胞,也有染色体数目发生改变的细胞.

4、讨论:

(1)秋水仙素与低温都能诱导染色体数目加倍,这两种方法在原理上有什么相似之处?

答:都通过抑制纺锤体的形成,导致染色体无法分配到细胞两极

(2)可供选择的实验材料是:洋葱(2n=16)、大葱(2n=16)、蒜(2n=16)、蚕豆(2n=12)。

实验中应先培养出根再低温诱导处理,因为未生出根前进行低温处理不利于其生出不定根。

﹡实验四调查人群中的遗传病P91

目的要求:1.初步学会调查和统计人类遗传病的方法。

2.通过对几种人类遗传病的调查,了解这几种遗传病的发病情况。

原理:显性遗传病具有世代相传的特点,隐性遗传病一般隔代出现。

常染色体遗传病与性别无关,伴X染色体隐性遗传病具有交叉遗传,隔代遗传,男性患者多于女性患者的特点。

伴X染色体显性遗传病具有世代相传,女性患者多于男性患者的特点。

方法:1.调查的群体应足够大;

2.选取群体中发病率较高的单基因遗传病。

如红绿色盲、白化病、高度近视(600度以上)等。

3.如果调查某病的遗传方式,则要对患病的家族群体进行调查统计。

4.保证调查的群体足够大,分组调查,汇总数据,统一计算。

步骤:组织问题调查小组→确定课题→分头调查研究→撰写调查报告→汇报、交流调查结果。

某种遗传病的某种遗传病的患病人数

× 100%

计算公式:发病率 ===

某种遗传病的被调查人数

讨论:

1、可以以小组为单位开展调查工作,小组成员也可以分工进行调查。

具体程序是:成立调查小组,选好组长→确定调查课题→制作调查记录表→实施调查活动→撰写调查报告→汇报、交流调查结果。

2、调查时,最好选取群体中发病率较高的单基因遗传病,如红绿色盲、白化病、高度近视(600度以上)等,调查时要详细询问,如实记录;不搞重复调查;对某个家庭进行调查时,被调查人员之间的血缘关系必须写清楚,并注明性别。

3.为保证调查的群体足够大,小组调查的数据,应在班级和年级中进行汇总。

4、调查某种遗传病的发病率时,要在人群体中随机抽样调查,计算公式:某种遗传病的发病率 = 某种遗传病的患病人数/某种遗传病的被调查人数×100%

5、调查某种遗传病的遗传方式时,要在患者家系中调查,并绘制遗传系谱图。

先分析、确定基因的显隐性,再落实基因的位置(常染色体、性染色体),最后判断其遗传方式.

友情提示:本资料代表个人观点,如有帮助请下载,谢谢您的浏览!。