神经冲动的产生和传导 2

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:40

ξ2-3 神经冲动的产生和传导(第2课时)班级:姓名:【教学目标】1. 通过分析电位产生的机理及相关曲线的解读,养成科学思维的习惯。

(科学思维)2. 通过反射弧中兴奋传导和传递特点的分析,提升实验设计及对实验结果分析的能力。

(科学探究)3. 关注滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,能够向他人宣传这些危害,拒绝毒品。

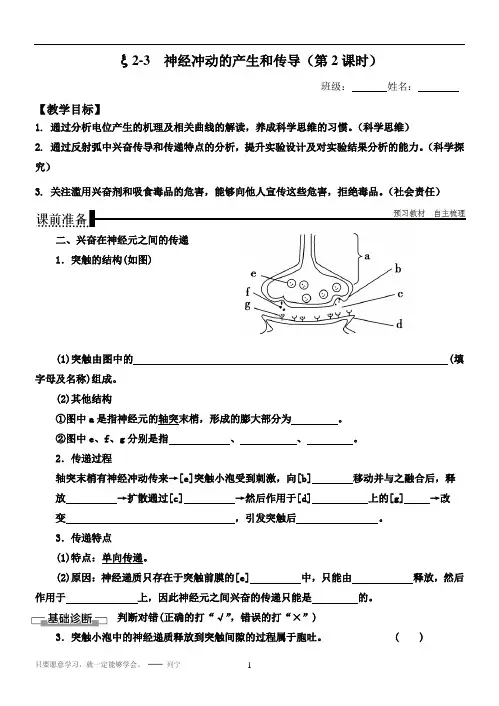

(社会责任)二、兴奋在神经元之间的传递1.突触的结构(如图)(1)突触由图中的 (填字母及名称)组成。

(2)其他结构①图中a是指神经元的轴突末梢,形成的膨大部分为。

②图中e、f、g分别是指、、。

2.传递过程轴突末梢有神经冲动传来→[e]突触小泡受到刺激,向[b] 移动并与之融合后,释放→扩散通过[c] →然后作用于[d] 上的[g] →改变,引发突触后。

3.传递特点(1)特点:单向传递。

(2)原因:神经递质只存在于突触前膜的[e] 中,只能由释放,然后作用于上,因此神经元之间兴奋的传递只能是的。

判断对错(正确的打“√”,错误的打“×”)3.突触小泡中的神经递质释放到突触间隙的过程属于胞吐。

( )4.兴奋在突触小体中的信号转变为电信号→化学信号。

( )5.神经递质作用于突触后膜上,就会使下一个神经元兴奋。

( )探究活动二兴奋在神经元之间的传递1.神经递质(1)存在部位:突触小体的突触小泡内。

(2)释放方式:胞吐,需要消耗能量,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。

(3)异常情况分析①异常情况1:若某种有毒有害物质使分解神经递质的相应酶变性失活,则突触后神经元会持续兴奋或抑制。

②异常情况2:若突触后膜上受体位置被某种有毒物质占据或神经递质被某种药物代替,则神经递质不能与受体结合,突触后神经元不兴奋或不抑制。

2.兴奋在神经纤维上的传导和在神经元之间的传递比较项目兴奋在神经纤维上的传导兴奋在神经元之间的传递结构基础信号形式(或变化)速度方向应用实践:1.相邻神经元之间的连接有其特定的结构。

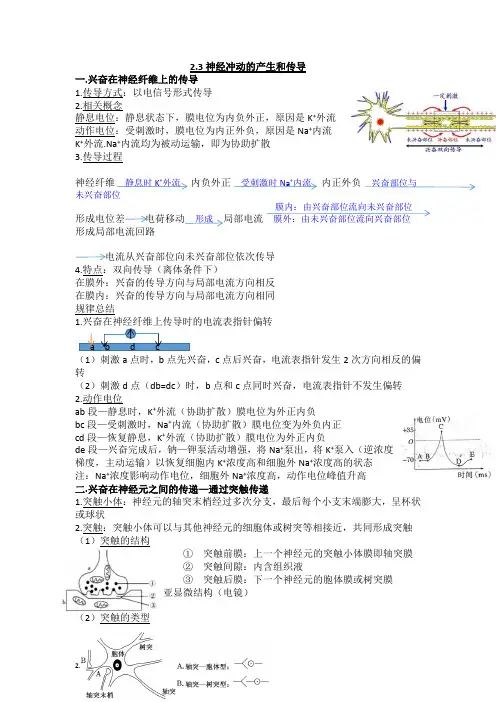

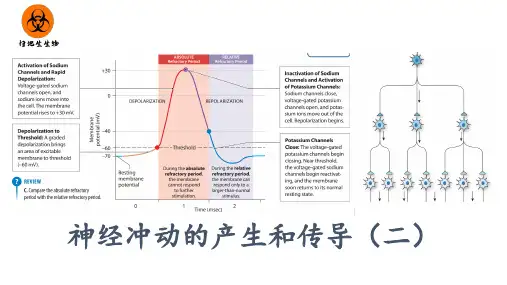

2.3神经冲动的产生和传导一.兴奋在神经纤维上的传导1.传导方式:以电信号形式传导2.相关概念静息电位:静息状态下,膜电位为内负外正,原因是K+外流动作电位:受刺激时,膜电位为内正外负,原因是Na+内流K+外流.Na+内流均为被动运输,即为协助扩散3.传导过程神经纤维静息时K+外流内负外正受刺激时Na+内流内正外负兴奋部位与未兴奋部位膜内:由兴奋部位流向未兴奋部位形成电位差电荷移动形成局部电流膜外:由未兴奋部位流向兴奋部位形成局部电流回路电流从兴奋部位向未兴奋部位依次传导4.特点:双向传导(离体条件下)在膜外:兴奋的传导方向与局部电流方向相反在膜内:兴奋的传导方向与局部电流方向相同规律总结1.兴奋在神经纤维上传导时的电流表指针偏转a b d c(1)刺激a点时,b点先兴奋,c点后兴奋,电流表指针发生2次方向相反的偏转(2)刺激d点(db=dc)时,b点和c点同时兴奋,电流表指针不发生偏转2.动作电位ab段—静息时,K+外流(协助扩散)膜电位为外正内负bc段—受刺激时,Na+内流(协助扩散)膜电位变为外负内正cd段—恢复静息,K+外流(协助扩散)膜电位为外正内负de段—兴奋完成后,钠—钾泵活动增强,将Na+泵出,将K+泵入(逆浓度梯度,主动运输)以恢复细胞内K+浓度高和细胞外Na+浓度高的状态注:Na+浓度影响动作电位,细胞外Na+浓度高,动作电位峰值升高二.兴奋在神经元之间的传递—通过突触传递1.突触小体:神经元的轴突末梢经过多次分支,最后每个小支末端膨大,呈杯状或球状2.突触:突触小体可以与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触(1)突触的结构①突触前膜:上一个神经元的突触小体膜即轴突膜②突触间隙:内含组织液③突触后膜:下一个神经元的胞体膜或树突膜亚显微结构(电镜)(2)突触的类型(3)突触存在部位:神经元与神经元之间,神经元与肌肉或某些腺体细胞之间C.轴突—轴突型3.神经元之间的信息传递过程当神经末梢有神经冲动传来时,突触前膜的突触小泡会释放神经递质(胞吐),神经递质经扩散通过突触间隙与突触后膜的受体结合,引发突触后膜电位变化(新的神经冲动),使下一个神经元兴奋或抑制(注:兴奋时Na+通道开放,抑制时Cl-(阴离子)通道开放)4.传递特点及原因(1)单向的方向:只能由上一个神经元的轴突传到下一个神经元的细胞体或树突原因:神经递质只存在于突触前膜的突触小泡内,只能由突触前膜释放作用于突触后膜(2)信号转变1)在突触处:电—化—电2)突触小体:电—化3)突触后膜:化—电所以兴奋在突触处的传递速度比在神经纤维上的要慢,原因是突触处的兴奋传递需要经过化学信号的转换5.神经递质的类型和去向类型兴奋性递质:使下一个神经元兴奋,如:乙酰胆碱.多巴胺等抑制性递质:使下一个神经元抑制,如甘氨酸等去向:迅速被降解或回收到突触小体,以免持续发挥作用三.滥用兴奋剂.吸食毒品的危害1.兴奋剂和毒品(1)作用点:突触(2)作用方式1)促进神经递质的合成和施放速率2)干扰神经递质和受体结合3)影响分解神经递质酶的活性(3)兴奋剂1)概念:原是指能提高中枢神经系统机能活动的一类药物,如今是运动禁用药物的统称2)作用:具有增强人的兴奋程度,提高运动速度等作用(4)毒品:鸦片.海洛因.甲基苯丙胺(冰毒).吗啡.大麻.可卡因以及国家管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品2.可卡因(1)通过突触起作用1)作用对象:利用神经递质—多巴胺来传递愉悦感的神经元2)正常情况:多巴胺发挥作用后会被突触前膜的转运蛋白从突触间隙回收3)机制:可卡因使转运蛋白失去回收多巴胺的功能,于是多巴胺就留在突触间持续发挥作用,导致突触后膜上的多巴胺受体减少4)后果:当可卡因药效失去后,由于多巴胺受体已减少,机体正常的神经活动受到影响,服药者必须服用可卡因来维持这些神经元活动,形成恶性循环毒瘾难戒(2)可卡因能起到干扰交感神经的作用,导致心脏功能异常,还会抑制免疫系统的功能3.责任和义务:珍爱生命,远离毒品,向社会宣传滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,是我们每个人应尽的责任和义务。

课题:第2章神经调节第3节神经冲动的产生与传导(第二课时)一、教学目标:1.说明突触传递的过程及特点。

2.说明滥用兴奋剂、吸食毒品的危害,自觉拒绝毒品并向他人宣传毒品的危害。

二、教学重难点重点:突触传递的过程及特点。

难点:突触传递的过程及特点。

三、学情分析本节内容较为简单,学生不难理解,兴奋在神经细胞间的传递过程。

化学递质对突触后膜的兴奋或抑制的作用。

因此在条件允许情况下教师尽可能利用多媒体演示该实验过程和现象,或者以版图形式把过程重现,从而学生辅助学生理解,引导分析。

四、教学过程教学过程导入:(情景,问题或视频等方式导入新课,根据不同课程运用不同形式)我们学习了一个神经元上神经冲动的传递,那么两个神经元是如何传递的呢?为学生提出以下问题1.什么是突触小体?突触小泡存在的位置? 2.神经递质的作用?存在位置?3.突触的概念(类型)?4.突触的结构?学生自学:一、兴奋在神经元之间的传递阅读教材P28-31完成下面的内容:1.写出甲图中标号代表的结构①___________,②___________,③___________,④___________,⑤___________,⑥___________。

2.写出乙图中A、B代表的突触类型A:________________;B:________________。

神经元轴突末梢的小枝末端膨大,呈杯状或球状,叫作__________。

其可与其他神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成__________。

3、突触的结构:包括__________、__________和_______4、兴奋在神经元之间的传递过程(1)兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,引起突触小泡向__________移动并释放神经递质。

(2)神经递质通过突触间隙_______到突触后膜的受体附近。

(3)神经递质与突触后膜上的_______结合。

(4)突触后膜上的离子通道发生变化,引发__________。

第二章神经调节第3节神经冲动的产生与传导(第2课时)一、教学目标1、阐明神经细胞膜内外在静息状态具有电位差,受到外界刺激后形成动作电位,并沿神经纤维传导。

2、阐明神经冲动在突触处的传递通常通过化学传递方式完成,通过电表的偏转,用物理学和生物学知识理解电信号的传导。

3、关注滥用兴奋剂和吸食毒品的危害,能够向他人宣传这些危,拒绝毒品。

4、通过分析双蛙心灌流实验进行思维训练,学会区分假说与预期。

二、教学重点和难点1、教学重点(1)兴奋在神经纤维上的传导。

(2)兴奋在神经元之间的传递。

2、教学难点(1)静息电位、动作电位的特点及形成机制。

(2)兴奋在神经元之间传递的过程。

三、教学过程(一)引入,引起学习热情在完成一个反射的过程中,兴奋要经过多个神经元,一般情况下,相邻的两个神经元并不是直接接触的。

当兴奋传导到一个神经元的末端时,它是如何传递到另一个神经元的呢?(二)新课学习兴奋在神经元之间的传递神经元的轴突末梢分支,最后每个小枝末端膨大,呈球或杯状,叫做突触小体。

1、突触小体2、突触突触小体可以与其它神经元的细胞体或树突等相接近,共同形成突触。

3、兴奋在突触中的传导4、神经递质——化学物质(1)神经递质都是蛋白质吗?不是,目前已知的神经递质种类很多,主要有乙酰胆碱、氨基酸类(如谷氨酸、甘氨酸)、5-羟色胺、去甲肾上腺素、肾上腺素等(2)神经递质的合成一定与核糖体有关吗?不一定,大多数神经递质不是蛋白质(3)神经递质发挥完作用后的去向神经递质会与受体分开,并迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用(4)神经递质作用于突触后膜,引起突触后膜的电位变化,该变化一定是兴奋吗?不一定,兴奋或抑制。

(5)神经递质只存在于突触小泡中,只能由突触前膜释放,然后作用于突触后膜(6)神经递质释放的运输方式是胞吐,需要消耗能量,消耗的能量由突触小体中的线粒体提供,不需要转运蛋白,体现了细胞膜具有一定的流动性。

(7)突触小泡的形成与高尔基体(细胞器)有关。

神经冲动的产生和传导(第2课时)一、教材分析兴奋在神经元之间传递涉及神经元之间联系的结构——突触。

教材首先介绍了突触的组成,然后分析突触信号传递的过程与特点。

在介绍这部分内容时,教材配了“神经元之间通过突触传递信息图解”。

这幅图在左上方显示了神经元之间的联系,然后通过放大图突出显示突触的结构,使学生能够清晰地了解突触在神经联系中的位置。

配图在文字标注上,左侧是突触的结构,右侧是突触传递的过程注释,将结构与生理功能、生理过程清晰地在同一图上反映出来。

在分析突触传递过程时,教材是从信息的角度来处理的。

既让学生明确突触传递的过程,也使学生进一步明确了信息流的传递特点,对学生的信息观的确立有帮助。

此外,教材还指出,突触的传递包括效应器中神经元与支配的肌肉、腺体等细胞间的联系,使学生对反射活动中兴奋的传导过程的认识更加完整。

关于本节内容,在课程标准、选择性必修1教师教学用书中有如下要求和说明。

1、普通高中生物课程标准(2020年版)2、《稳态与环境》教师教学用书在普通高中教科书生物学选择性必修1《稳态与环境》教师教学用书中指出,学完本节后,学生能结合日常生活中的情境,分析说明人体通过神经系统对内外环境的变化作出反应,以维持内环境稳态;评估各种生活方案,认同并采纳健康文明的生活方式,远离毒品,向他人宣传毒品的危害等。

二、学情分析神经系统的结构以及反射等知识,学生不仅在初中学习过,而且在生活中他们也有经验性认知。

对于滥用兴奋剂、吸食毒品的危害,学生从社会及各种媒体的宣传中会有所了解。

三、教学目标【生命观念】在了解突触结构的基础上,能概述并理解突触处兴奋传递的过程,形成结构与功能相适应的生命观念;【科学思维】通过分析科学史资料和实验事实,认识突触传递的特点和分子机制,培养严谨归纳、证据导向的科学思维。

【科学探究】通过探究“研究神经系统控制心脏活动时,在神经元与心肌细胞之间传递的信号是化学信号还是电信号?”渗透科学探究的一般流程,提升科学探究素养。