气血津液之间的关系

- 格式:docx

- 大小:37.92 KB

- 文档页数:5

第三章气血津液气、血、津液是构成人体和维持人体生命活动的基本物质,它仍由脏腑功能活动所化生,又是脏腑功能活动的物质基础。

因此,气、血、津液与脏腑之间有着密切的关系。

一、气的基本概念气在古代是人们对于自然现象的一种朴素认识。

古代哲学家认为,气是构成世界的最基本物质,宇宙问的一切事物,都是由气的运动变化而产生的。

这种朴素的唯物主义观点被引进医学领域.逐渐形成了中医学中气的基本概念。

(一)气是构成人体的最基本物质人和万物一样,都是天地自然的产物。

气是一种至精至微的物质.是构成自然万物的原始材料。

人和自然万物一样,其形体构成也是以气为物质基础的。

[二)气是维持人体生命活动的最基本物质人生存于自然界中,人的生长、发育和各种生命活动都需要与周围环境进行物质和能量的交换。

如:需要从自然界中摄取饮食水谷(水谷之气),从自然界中吸取氧气(呼吸之气)等。

这些自然之气被摄人人体,经过代谢能够发挥各种生理功能,维持人的生命活动。

所以,气是维持人体生命活动的最基本物质。

此外,中医理论中,气还有其他的含义,如前已讨论的脏腑之气.即心气、肺气、脾气、肝气、肾气、胃气等,专门指代各脏腑的功能活动烃络学说中将要讨论的经络之气,专门指代经络的功能;病因中讨论的六气,专门指代正常气候;邪气,专门指代致病因素;温病学中讨论的气分.专门指代外感热病发展过程中的一个病理阶段等。

这些“气”与气血律液学说中所研究的气的内涵不同,故不在本章t批。

二、气的生成构成人体和维持人体生命活动的气,主要来源于凛受父母的先天精气、饮食物中的水谷精气和自然界的清气。

通过肺、脾胃、肾等脏腑生理功能的综合作用,将三者结合起来而生成。

肺为体内外气体交换的场所,通过不断的呼浊吸清,保证了自然界的清气源源不断地进人体内,参与了人体新陈代谢的正常进行。

脾胃为气血生化之源。

胃纳脾运,将饮食水谷化生为水谷精气,靠脾的转运和散精作用,把水谷精气上精于肺,再由肺通过经脉而布散全身,维持人体正常的生命活动。

气、血、津液参考资料:气血津液的生成都是来源于水谷的精微,但又各有其特殊的本质。

人体生命活动的维持,全靠脏腑的功能活动,而脏腑功能的正常活动,又依赖气血津液为其物质基础。

这些营养物质由于脏腑机能活动而不断地被消耗,又不断地得到补充与滋生。

它们之间是互为消长,互相联系,互相促进的。

气(一)气的生成及其作用气的含义有二:一是指维持生命活动的精微物质;一是指人体脏腑组织机能活动的动力。

气的生成来源:一是与生俱来的,称“元气”,藏之于肾,又称“先天之气”。

一是吸入自然之气和水谷所化生的精气,两者结合于肺,称“宗气”,藏之于胸,又称“后天之气”。

先天和后天之气,是相互资生,相互促进,相辅相成的,二者结合起来,名为“正气”,亦称“真气”。

由于气的活动范围及其作用不同,而气的名称,亦因之而异。

“正气”为诸气之本。

各种不同名称之气,都是在正气支配下发挥作用的。

人体各部的功能以及机体的一切生命活动过程,无不体现于气的推动作用。

总的来说,气有温胸、保卫、化生、固摄及动力等作用。

“元气”受于父母,为先天之精所化生,元气通行于全身,能激发和推动脏腑功能活动,是人体生命的原动力。

“宗气”上出气道以司呼吸,下注心脉以推动血液的循环。

凡言语,声音,呼吸的强弱和气血的运行,肢体的寒温,生理活动机能等,都和宗气的盛衰有关。

宗气中具有营养作用的部分,经肺入血,称为“营气”。

行于脉道之中,运行于周身上下,表里各部,营养五脏六腑,四肢百骸。

宗气输布于体表,行于脉外的部分,称为“卫气”。

宣发于体表,充盈于肌肉、膜理、皮肤之间。

具有温养肌肉、皮肤,滋润废理,管理毛孔开阔和防御外邪的作用。

另有把脏腑的机能活动,称为脏腑之气,简称“脏气”。

如肺的呼吸机能称为“肺气”;胃的饮食消化机能称为“胃气”。

还有心气、肝气、脾气、肾气等。

脾胃居于中焦,故脾胃的机能活动除称脾胃之气外,又称为“中气”。

它具有增强消化、吸收,升清降浊,统摄血液等作用。

(二)气的病证气来源于脾肾,出入升降于肺,疏散发泄于肝,帅血贯脉行于心。

中医学中气血津液的关系

中医学中,气血津液是四种重要的生命物质,它们相互关联和相互依赖,共同维持正常的生理功能。

气(Qi)是人体的生命能量,是维持人体生命活动的基本物质。

气的运行能够推动血液循环、促进津液的产生和运输,同时也调节气血津液的运行,保持身体的正常机能。

血(Xue)是人体内运输氧气和营养物质的液体。

血液的运行

依赖于气的推动,气血循环相互影响并维持身体的营养供应和废物排泄。

津(Jin)是水液的一种形式,主要涵盖体液和分泌物质。

津

液的生成和分泌需要气的推动,血液则提供津液的养分和水分。

津液的充盈与否直接关系到身体的润滑、解渴和代谢等功能。

液(Ye)是体内的滋润物质,包括关节液、眼泪、唾液等。

液的生成和运输同样依赖于气的推动和血液的提供养分,液的存在保持了身体的润滑和保湿。

在中医学理论中,气血津液共同维持着人体的正常生理机能。

它们的生成、运行和调节紧密相连,失衡或者不足则会出现各种疾病和身体不适的症状。

因此,中医学中重视调节气血津液的平衡和协调,以维持人体的健康和平衡。

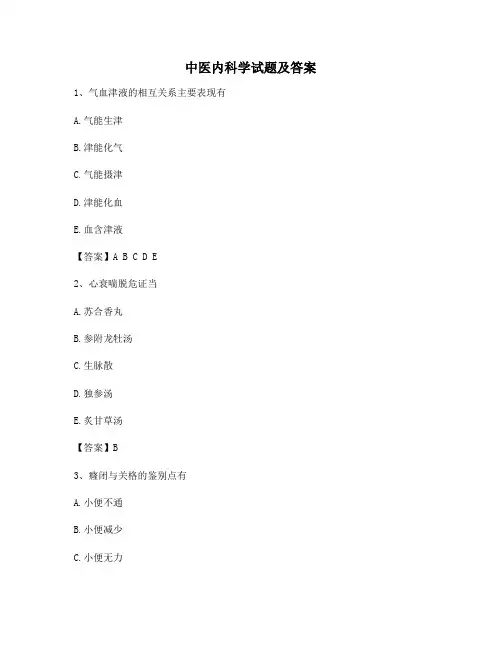

中医内科学试题及答案1、气血津液的相互关系主要表现有A.气能生津B.津能化气C.气能摄津D.津能化血E.血含津液【答案】A B C D E2、心衰喘脱危证当A.苏合香丸B.参附龙牡汤C.生脉散D.独参汤E.炙甘草汤【答案】B3、癃闭与关格的鉴别点有A.小便不通B.小便减少C.小便无力D.有无伴吐逆E.有无伴小便涩痛【答案】C4、患者自觉腹中气聚,攻窜胀痛,时作时止,脘胁胀闷,纳呆食少,常随情志变化而加重,舌质淡红,苔薄,脉弦。

治宜首选A.平胃散B.柴胡疏肝散C.六磨汤D.逍遥散E.越鞠丸【答案】D5、引起呕吐的原因有A.外邪侵袭B.饮食不节C.情志失调D.脾胃虚弱E.命门火衰【答案】A B C D6、消渴病并发视瞻昏渺的机制是A.阴虚热炽,痰阻经络B.肾阴亏损,精血不足C.阴虚内热,脉络失养D.燥热伤阴,络脉瘀阻E.阴损及阳,脾肾衰败【答案】B7、痫证的病位在A.脑B.心C.肝D.脾E.肾【答案】A8、消渴病的病理主要是A.劳累过度,伤肺损脾B.劳欲过度,损伤元气C.饮食不节,食积化热D.燥热偏胜,阴津亏损E.气郁化火,消灼阴津【答案】D9、以下不属于疟疾的辨证要点的是A.病情轻重B.寒热的偏胜C.正气的盛衰D.病程的长短E.预后的良好【答案】E10、首先将淋证分为8类的医籍是A.《金匮要略》B.《医灯续焰》C.《诸病源候论》D.《中藏经》E.《千金要方》【答案】D11、下列哪项不属于风湿头痛的临床表现A.头痛如裹B.肢体困重C.脉濡D.舌淡苔白腻E.头痛而胀【答案】E12、以下属于瘿病早期出现眼突者,证属肝火痰气凝结所选用的药是A.夏枯草B.菊花C.青葙子D.石决明E.丹参【答案】A B C D13、以下哪一项不是辨别风寒和风热两类感冒的主要依据A.恶寒发热的孰轻孰重B.舌苔黄与白C.脉浮与不浮D.渴与不渴E.咽喉肿痛与否【答案】C14、遗精病位在肾,还与哪些脏器密切相关A.心B.肺C.脾D.肝E.膀胱【答案】A C D15、下列哪项不是惊悸与怔忡的鉴别要点A.致病多由内因或外因引起B.病性属实或属虚C.诱因常与惊恐.恼怒或劳累有关D.病位在肝或心E.全身情况较好或较差【答案】D16、中风.昏迷.痫证.厥病共同的主要症状为A.语言不利B.口眼歪斜C.突然仆倒D.四肢抽搐E.昏不知人【答案】E17、痴呆痰浊蒙窍应使用B.天麻钩藤饮C.苓桂术甘汤D.半夏白术天麻汤E.归脾汤【答案】A18、王某,男,65岁。

气血津液气、血、津液是人体内维持正常生命活动的基本物质,也是脏腑组织器官和经络进行生理活动的物质基础。

气、血、津液和脏腑、经络之间有着相互依存的关系;气、血、津液与脏腑、经络学说相结合,共同构成人体生理功能的理论基础。

气、血、津液三者虽然各有特点,但它们在功能活动方面,是互相协调,互相促进,又是互相制约的。

它们之间密切而又复杂的关系,常反映在生理、病理、辨证论治等各个方面。

一、气与血的关系气与血的生成,均来源于水谷精微和肾中的精气,都有赖于肺、脾、肾等脏的功能活动,二者都是人体生命活动的物质基础。

气的主要功能是温煦、推动;气属阳;“气为血之帅”。

血的主要功能是营养、滋润;血属阴;“血为气之母”。

所以《难经·二十二难》说:“气主煦之,血主濡之”。

(一)、气为血之帅,是指血在其生成及运行的过程中,始终离不开气。

①气能生血血液的主要成分营气和津液,都是来自脾胃所运化的水谷精微物质。

由饮食物转化成水谷精微,再由水谷精微转化成营气和津液,再由营气和津液转化成血液,均离不开气的运动变化。

气盛则化生血的功能自强,气虚则化生血的功能自弱。

故在治疗血虚病症时,应配伍补气药。

②气能行血血属阴主静,气属阳主动,血液的运行有赖于气的推动,如有赖于A心气的推动,B肺气的敷布,C肝气的疏泄。

气行则血行,气滞则血淤。

如果气虚推动无力或气滞流通不畅,常可引起血行不利,甚至导致瘀血阻滞。

故在治疗瘀血时,不但要用A活血化瘀药,还常配以B行气或补气、行气、降气之品,才能获得较好的疗效.③气能摄血血液能在血脉中运行而不溢出脉外,主要是依赖气的固摄功能。

如果气虚不足以统摄血液,常可导致各种出血,称为“气不摄血”。

临床上治疗因气虚导致的出血病症,常配伍补气药。

血液之所以能正常循行于脉管之中而不致溢出脉外,是依靠气对血的统摄作用。

对于气虚引起的出血,治疗时必须用益气的方法才能达到止血的目的。

(二)、血为气之母。

血是气的载体,并为其提供充分的营养。

3.4气血津液关系同学们好,我们来学习气血津液三者之间的相互关系。

气血津液的性状和功能各有特点:气是最活跃的物质,具有推动、温煦、防御、固摄和气化的功能。

血液,是红色的液体,具有滋润和营养的作用。

津液是人体内正常的水液的总称,具有滋润和濡养的功能。

三者都是人体内最基本的物质,因为这三者在生成中,均离不开脾胃运化的水谷精微,所以气血津液之间存在着相互依存、相互制约、相互为用的关系。

因此,无论在生理上和病理上,气血津液均存在着密切的关系。

气血津液的关系,可概括成为气血同源,津气同源,以及津血同源。

首先我们来看看气和血之间的关系。

气属阳,血属阴,气和血之间存在着气为血帅,血为气母的关系。

它具体表现为气能生血,气能行血,气能摄血,以及血能载气,血能养气。

下面我们具体学习一下这些气血关系如何在实际中的运用。

首先我们来看气血的第一个关系:气能生血。

是指,血液的化生,需要气作为动力。

气能生血的理论,主要运用于血虚证的治疗。

血虚证,我们通常采取补血药物来进行治疗,比如:当归、枸杞子、桂圆等等,这都可以补血虚。

但是,如果针对血虚,只用补血的药物进行治疗,这是不够的。

因为气能生血的理论告诉我们,在治疗血虚的时候,常常需要配合补气的药物。

比如:黄芪、党参,以及淮山等。

所以,针对于血虚进行治疗时,我们只有配上了补气的药物,才能使补血的效果达到最好。

下面我们来看看气血的第二个关系,气能行血。

是指血的运行,离不开气的推动作用。

气行则血行,气滞则血瘀。

血,如果不能够运行表现出来的血瘀证。

治疗当然用活血化瘀的方法。

然而这还不够。

针对于血瘀治疗,我们需要配合补气、行气的药物,增强活血化瘀的效果。

在治疗瘀血病时,我们会选择用,比如:田七、丹参等等活血药物。

不过,在活血化瘀的同时,还需要配合补气的药物,比如:西洋参等;或者是行气的药物,比如:枳壳等,补气行气,增强活血化瘀的疗效。

这一点,我们特别要强调一下就是,血瘀证常见于有心脑血管疾病的中老年人。

气血津液之间的关系集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

气血津液气、血、津液是人体内维持正常生命活动的基本物质,也是脏腑组织器官和经络进行生理活动的物质基础。

气、血、津液和脏腑、经络之间有着相互依存的关系;

气、血、津液与脏腑、经络学说相结合,共同构成人体生理功能的理论基础。

第四节气血津液之间的关系

气、血、津液三者虽然各有特点,但它们在功能活动方面,是互相协调,互相促进,又是互相制约的。

它们之间密切而又复杂的关系,常反映在生理、病理、辨证论治等各个方面。

一、气与血的关系

气与血的生成,均来源于水谷精微和肾中的精气,都有赖于肺、脾、肾等脏的功能活动,二者都是人体生命活动的物质基础。

气的主要功能是温煦、推动;气属阳;“气为血之帅”。

血的主要功能是营养、滋润;血属阴;“血为气之母”。

所以《难经·二十二难》说:“气主煦之,血主濡之”。

(一)、气为血之帅,是指血在其生成及运行的过程中,始终离不开气。

①气能生血

血液的主要成分营气和津液,都是来自脾胃所运化的水谷精微物质。

由饮食物转化成水谷精微,再由水谷精微转化成营气和津液,再由营气和津液转化成血液,均离不开气的运动变化。

气盛则化生血的功能自强,气虚则化生血的功能自弱。

故在治疗血虚病症时,应配伍补气药。

②气能行血

血属阴主静,气属阳主动,血液的运行有赖于气的推动,如有赖于A 心气的推动,B肺气的敷布,C肝气的疏泄。

气行则血行,气滞则血淤。

如果气虚推动无力或气滞流通不畅,常可引起血行不利,甚至导致瘀血阻滞。

故在治疗瘀血时,不但要用A活血化瘀药,还常配以B行气或补气、行气、降气之品,才能获得较好的疗效。

③气能摄血

血液能在血脉中运行而不溢出脉外,主要是依赖气的固摄功能。

如果气虚不足以统摄血液,常可导致各种出血,称为“气不摄血”。

临床上治疗因气虚导致的出血病症,常配伍补气药。

血液之所以能正常循行于脉管之中而不致溢出脉外,是依靠气对血的统摄作用。

对于气虚引起的出血,治疗时必须用益气的方法才能达到止血的目的。

(二)、血为气之母。

血是气的载体,并为其提供充分的营养。

气是活力很强的物质,容易逸脱,所以要依附于血和津液才能在体内存在。

如果气失去依附,就会

浮散无根而出现气脱现象。

所以血虚气亦虚,血脱气亦脱,在治疗上多用益气固脱之法。

临床上常见到大出血时,气亦随之而丧失,称为“气随血脱”,说明血为气之母是有一定道理的。

二、气与津液的关系

气与津液在性质、形态和功能活动等方面有许多不同,而在生成、运行和输布等方面,则又有不少共同之处,它们均来源于水谷精微,都能运行全身。

(一)津液的生成,输布和排泄,依靠于气的运行,离不开肺、肝、肾、三焦、膀胱等脏腑的气化功能。

如果有关脏腑气化功能失司,就可导致津液的病变,①或为化源不足,②或为水液的停聚,③或气虚不能固摄而致津液流失过多。

(二)另一方面,如果津液的停聚,也会阻碍气的流通,影响有关脏腑的气机;津液大量耗损,也可使气随之而散脱。

三、血与津液的关系

血与津液①都是液体,②都以营养,③滋润为主要功能。

所以二者都属阴。

津液是血液的重要组成部分,血中的一部分,如渗出脉外,也就成为津液。

由于津液和血可以相互转化,因此有津血同源之说。

在病理上

①,如果失血过多或突然大出血,血管外的津液可渗入到血管中,补充血液容量;同时由于血管外的津液大量渗入血管内,则会导致津液不足,出现口渴、尿少、皮肤干燥等。

②严重的伤津脱液,也会影响血液的化源,则可见血脉空虚、津枯血躁之象。

所以,在治疗上,①对于出血病人不宜使用发汗的方法,②对于多汗津亏的病人,不宜使用破血和放血的治疗方法。

《灵枢·五禁》说:“形肉已夺,是一夺也;大夺血之后,是二夺也;大出汗之后,是三夺也;大泄之后,是四夺也,新产及大血之后,是五夺也,此皆不可泻”。

明确指出:在针灸临床上对形气不足,气血津液大伤者不可不慎。