京剧服装行当的划分及作用 之大衣篇

- 格式:docx

- 大小:15.56 KB

- 文档页数:2

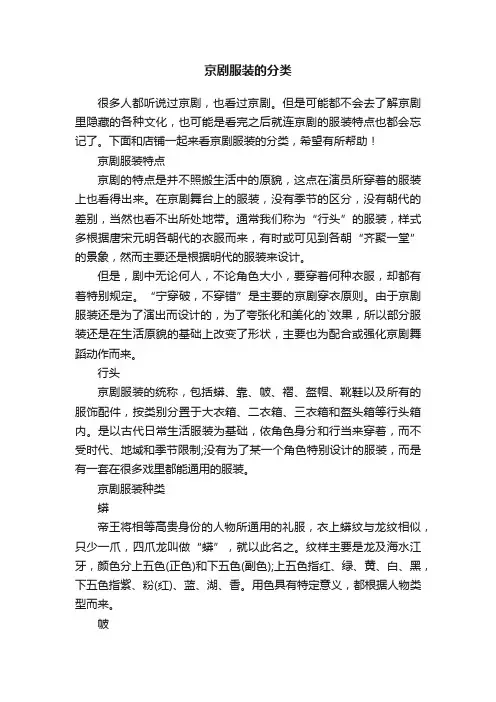

【服装企业管理】戏曲服装之衣衣京剧传统服装中,除蟒、靠、褶、帔之外,其余所有服装,都称为衣。

“开氅”属于便服。

用于高级武将、权臣在非礼仪场合(军旅、家居)。

因为这种服饰气派很大,所以为了强化表现力,也用于戏剧主角的某类人物,如占山为王的寨主,武艺高超的大将及侠士等。

其形制:大襟、大领、氅长及足,带“摆”,有缘饰。

主要纹样为狮、虎、豹、象等走兽(武将专用),尤以“双狮绣球”纹样最为典型。

“狮开氅”多为绿色,大缎料,绒绣,衣边及袖口镶4寸左右的宽边(波线式),满绣装饰纹样。

图为《将相和》之廉颇角色行当:净行之铜锤花脸麒麟开氅。

用于高级职官。

麒麟是传说中的神兽:龙首、狮尾、牛足。

将此种神兽用做开氅的主要纹样,插底为“博古”图案(又称“四艺”吉祥),是为了象征人物的位高权重。

麒麟开氅一般为黄色,绒绣。

若用黑色,则采平金绣法。

图为《宇宙锋》之赵高,头戴相巾。

角色行当:净行之架子花脸团花开氅:用于高级文官。

主要纹样为团花(周身共10个花团)。

绒绣或平金绣。

衣边及袖口绣缘饰纹样,不单镶边。

图为《将相和》之蔺相如角色行当:文老生之安工老生,即唱功老生;团狮开氅:用于身份高的武将。

白色。

绒绣。

狮子本是勇猛的象征,构成圆形图案纹样之后,减弱了气势,增强了装饰性,这就具有了严谨庄重的特点,适用于既勇猛而又有智谋的类型人物。

图为《甘露寺》之赵云,头戴“扎镫”。

角色行当:武生官衣:文官的官服。

用于中级文官(个别情况如新科状元、婚典新郎等也用之)。

源于明代官服—盘领窄袖大袍。

其形制,基本和蟒相同,唯不绣纹样,用素色缎料制成。

胸前和后背各缀一块方形“补子”,上面绣飞禽及旭日海水。

明、清俩代,以“补子”纹样区分官阶、身份,文绣飞禽,武绣走兽,所绣纹样皆有严格规定。

但京剧眼装官衣上的“补子”,仅起到艺术符号的作用。

官衣以眼色区别大致的官级:紫色、红色表示身份品位最高,蓝色次之,黑色最低。

凡穿官衣均佩戴玉带。

图为《群英会》之鲁肃(三国时代东吴的大夫)。

京剧的行当京剧的角色根据男女老少,俊丑正邪,以及人物的不同性格特征,不同身份,分成生、旦、净、丑四大行当。

(一)“生”京剧中的“生”,一般指剧中扮演男子的演员。

“生”又可分为老生、小生和武生。

“老生”,老生主要扮演中年以上的男性角色。

老生又叫须生,或胡子生,这是说老生在舞台上扮演人物时要在嘴上挂一个胡子。

胡子在京剧里有个专门名词叫“髯口”。

老生还有一个名称叫正生,这是说由正生扮演的大多是严肃端庄的人物。

老生一般在剧中扮演正派人物,或帝王将相。

老生所挂胡子的颜色则表示了人物的年龄。

例如京剧《四郎探母》中的杨四郎是中年人,所挂胡子就是黑色的。

京剧《秦香莲》中的王延龄是老年人,所挂胡子就是白色的。

根据表演侧重的不同,老生行又可进一步细分为唱工老生、做工老生、文武老生等。

唱工老生的演唱部分要多一些,做工老生的念白与身段、表情表演相对要吃重一些,文武老生则是能唱又能打,如京剧《定军山》里的黄忠就是由文武老生来应工的。

因为文武老生在穿戴上大多穿靠衣(盔甲衣),紮靠旗(后背上插四面靠旗),所以又称为靠把老生。

老生在剧中一般注重演唱、念白和细腻的表演,在唱腔上也比较丰富。

老生的念白和演唱都用真声。

念白用韵白来表现。

老生的表演风格刚劲、挺拔、质朴、醇厚,动作造型也以庄重、潇洒为主要基调。

“红生”,红生在京剧行当里,是指老生应工扮演关羽、赵匡胤一类勾红脸的角色。

京剧界一般认为王鸿寿(老三麻子)是京剧红生行当的创始人。

以前虽然也有关羽戏,但剧目较少,因此并没有形成红生这个表演行当。

清末民初,王鸿寿从关羽的化装、服装、盔头、髯口、服装、青龙刀,还有造型、身段、唱腔等各方面,对关羽戏进行了全方位的改革与创新,还把关羽戏的剧目发展到数十出,并把关羽戏从南演到北,形成了王鸿寿风格的关羽戏一统天下的局面,有了众多的追随者,这才有了红生这个行当。

红生的表演风格独特。

红生吸收了老生、武生、净,三个行当的艺术因素,但与这三个行当又迥然而异。

京剧的服饰特点分为哪几类京剧的服饰特点分为哪几类京剧是国粹之一,其服饰也带有强烈的中国特色。

下面是店铺给大家整理的京剧的服饰特点,希望能帮到大家!京剧的服饰特点一、黑白对比从光学角度分析,黑色是三原色光的等量相减,白色是三原色光的等量相加。

黑和白包容了世界上千变万化的色彩于一,因此,传统京剧大量运用黑和白色做为服装色彩运用的一条途径,是再简单又再丰富不过了。

它是寓丰富于简单之中,在简单中求得概括。

《霸王别姬》是一出净、旦为主的折子戏,霸王穿黑靠,勾黑脸,虞姬穿白裙袄,俊扮粉妆,这一黑一白,一壮一秀,是黑白的强烈对比,浓淡的强烈对比,美丑的强烈对比,相辅相成,对立又统一。

《挡马》、《三岔口》、《两将军》等,都是以黑、白两色为服饰基色,装扮剧中的主要角色。

《挡马》中杨八姐女扮男装穿白、焦光普穿黑这是一男一女的短打戏,《三岔口》中的任堂惠和刘利华,《两将军》中的马超和张飞,都是两个男角色为主的武打戏,都是一白一黑,在对比中塑造人物性格,成为京剧服饰中重要的着装方法。

二、华素对比京剧服饰,不注重时代特点的追求,没有季节变化的表现,也不带有地区性的特色,而以角色的等级地位和类别为标准,帮助刻画人物性格。

这当中,华丽与朴素的对比服饰,更多地体现了角色的性格因素。

《铡美案》、《豆汁记》两出戏,是华素对比的典型注脚。

《铡美案》中,受害者是秦香莲,穿黑裙子,白孝带,蓝边饰,不尚奢华,处境令人同情;陈士美身居高位,享受驸马待遇,穿华丽的红蟒花翅,华贵显赫。

随着剧情发展,对陈士美越来越憎恨,最后被包拯处死时,刽子手剥掉他的外衣,给人一种剥掉了他虚伪外壳的感觉。

两个人物,一个着衣华丽而内心丑恶,一个朴素寒微而内心高洁,形成了强烈的反差。

是穷与富的对比,是素与华的对比,也是善与恶的对比。

《豆汁记》中穷书生莫稽,在生命旦夕不保的情况中被救活,后做了县官由穷衣换上了官衣,俨然一表人才,前后判若两人,人格也随地位变化而改变,服饰的变化紧紧与地位的变化融合在一起,形成又一种素与华的对比。

中国戏曲服饰分类中国戏曲服饰分类大衣箱传统戏曲中角色穿的衣服,统称“大衣”。

置放文服蟒、官衣、帔、开氅、褶子等的衣箱,称为“大衣箱”。

一、富贵衣富贵衣,即“穷衣”,是大衣箱中第一件戏衣。

即在青褶子上缀若干块不规则的杂色绸缎,表示衣服破烂,满缀补丁。

为穷途潦倒的书生所穿。

这些书生后来又发达富贵了,故名“富贵衣”。

二、蟒蟒,传统戏曲中龙袍、蟒袍的简称。

模仿明代蟒衣制成。

在明代,蟒衣是皇帝的特赐品。

其样式为圆领大襟,宽袖,袖褃下有摆,绣有各种蟒纹。

单蟒面都斜向;坐蟒则面正向,尤贵。

中国封建社会,服装色彩的等级制在戏曲服装上也有一定的反映。

以蟒袍为例,明黄色蟒始终为帝王、后妃专用,五爪明黄蟒则为皇帝的龙袍。

蟒袍最初有五色:红、绿、黄、白、黑,即后来的上五色;至清末,又增加紫、粉红、湖色、深蓝、秋香或古铜色,即后来的下五色。

十色蟒称“双堂蟒”。

大衣箱备男蟒十件,女蟒五件。

1、男蟒有十团龙老生蟒、散团龙小生蟒、打龙净角蟒和改良蟒。

2、女蟒有旦角蟒、老旦蟒和镶边女蟒(花衫蟒)。

旦角蟒,为后妃、公主、郡主、贵妇、女将等穿。

穿时,颈围大云肩,腰际挂玉带,内系裙子。

老旦蟒,为神话剧中的王母、传统戏中的太后、年老郡主、一品诰命夫人所穿。

其角色由老旦扮演,故称“老旦蟒”。

穿时不加云肩,腰围玉带或系丝涤,内系裙子。

镶边女蟒(花衫蟒),是著名表演艺术家梅兰芳先生早年扮演《贵妃醉酒》的杨贵妃时创作的,具有“梅派”特色的服饰。

三、官衣官衣,是模仿明代文武官常服“团领衫”而制作。

上层人物到一般官员穿的礼服,还有些武将在上朝办公时候都可以穿。

它的一个特点是:前胸后背缀有方形“补子”两块,上绣飞禽或走兽,以衣色来区分官秩,分男官衣和女官衣。

1、男官衣,除男官衣,还有判官衣、丑官衣、改良男官衣和女官衣。

2、女官衣,式样同旦角蟒,腋下无摆,长仅过膝,穿时腰际挂玉带。

老旦穿时可腰际可系丝涤。

老旦穿紫、秋香、古铜色女官衣,故又称“老旦官衣”。

京剧之——衣饰讲解草帽圈斗笠之夸张帽饰。

圆形有圈无顶,蓝稠衬里制成,绣寿字或福形,套于甩发、发髻之上,象征渔家装束。

如《芦花荡》中的张飞。

罗帽江湖侠客所戴,上呈六棱形,下圆,顶端有疙瘩。

分软胎和硬胎两种,软胎分花与素,硬胎镶数层光珠、绒球。

《恶虎村》的黄天霸戴白色硬罗帽。

相貂式样同相纱,有多种色彩,前饰牛心面牌,四角镶龙形、光珠,两侧相展饰立体双龙。

如《甘露寺》的乔玄。

相纱硬胎,前低后高呈方形,黑色,两侧插扁长相展,扮演丞相专用,如《群英会》的曹操,《铡美案》的包拯。

纱帽剧中各级文官职员所用,硬胎圆形前低后高,黑色,后沿的正中有榫,可以插上帽翅。

帽翅有方形、圆形、尖形,一般正直官员用方形翅,贪官用尖形翅,丑行用圆形翅,另外纱帽上套有驸马套,两侧挂流苏,就是驸马扮相,唯有钟馗的纱帽是红色的插有尖翅,并饰以金彩花,前插大红绒球。

侯帽又名“侯盔”。

式样是两边各有一个平方顶、瓦片形的“耳不闻”,以遮掩耳部。

有的侯帽翅子翘得高些,并缀以凤毛穗。

分金、银色两种。

为有功的文臣武将的礼冠。

如《二进宫》中的徐延昭、《黄金台》里的乐毅等戴之。

武将的侯帽顶端加戟头,称为“台顶”。

二龙箍帽箍类饰物,正中太极图大绒球,左右双龙饰光珠,仙官、道家戴蓬头施法术所戴,如《借东风》中的诸葛亮。

王帽亦称皇帽,剧中帝王专用。

前圆后高,中饰面牌,黑底,饰龙形九条,贴金点翠,饰光珠,后有朝天翅一对,两侧挂流苏。

旗鞋亦称花盆鞋,上边与彩鞋相同,鞋底倒置一花盆形底,高约二寸,,穿旗装、梳旗头的国太、后妃、公主穿用,源于满族宫廷之旗鞋。

彩鞋旦角穿用,后跟稍高,彩色缎面绣花,鞋尖镶异色丝穗。

小蛮靴为女式快靴,半高腰,彩缎面绣花,靴尖镶彩色丝穗,武旦、刀马旦穿用。

快靴亦称薄底靴,皮制薄靴底,半高腰,为短打武生、武净穿用。

虎头靴经过美化加以装饰的改良靴,靴尖饰以虎头,俗称猫靴,底薄者为武生穿改良靠时所穿。

朝方靴靴底高寸余,为丑角扮演文武官员及太监穿用。

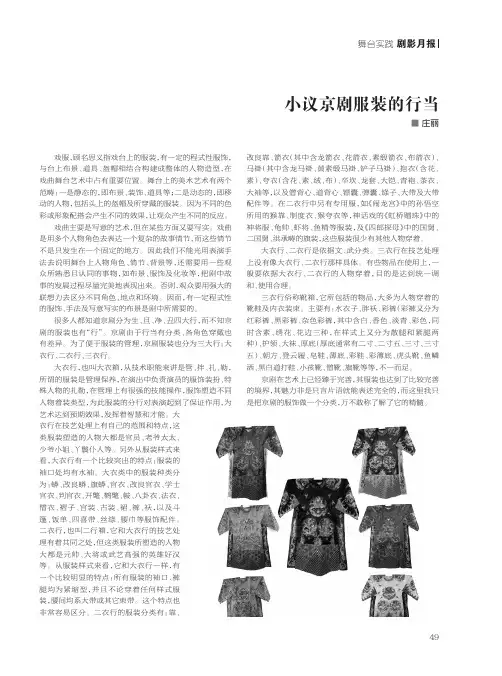

戏服,顾名思义指戏台上的服装,有一定的程式性服饰,与台上布景、道具、盔帽相结合构建成整体的人物造型,在戏曲舞台艺术中占有重要位置。

舞台上的美术艺术有两个范畴:一是静态的,即布景、装饰、道具等;二是动态的,即移动的人物,包括头上的盔帽及所穿戴的服装。

因为不同的色彩或形象配搭会产生不同的效果,让观众产生不同的反应。

戏曲主要是写意的艺术,但在某些方面又要写实。

戏曲是用多个人物角色去表达一个复杂的故事情节,而这些情节不是只发生在一个固定的地方。

因此我们不能光用表演手法去说明舞台上人物角色、情节、背景等,还需要用一些观众所熟悉且认同的事物,如布景、服饰及化妆等,把剧中故事的发展过程尽量完美地表现出来。

否则,观众要用强大的联想力去区分不同角色、地点和环境。

因而,有一定程式性的服饰、手法及写意写实的布景是剧中所需要的。

很多人都知道京剧分为生、旦、净、丑四大行,而不知京剧的服装也有“行”。

京剧由于行当有分类、各角色穿戴也有差异。

为了便于服装的管理,京剧服装也分为三大行:大衣行、二衣行、三衣行。

大衣行,也叫大衣箱,从技术职能来讲是管、拌、扎、勒,所谓的服装是管理保养,在演出中负责演员的服饰装扮、特殊人物的扎勒,在管理上有很强的技能操作,服饰塑造不同人物着装类型,为此服装的分行对表演起到了保证作用,为艺术达到预期效果,发挥着智慧和才能。

大衣行在技艺处理上有自己的范围和特点,这类服装塑造的人物大都是官员、老爷太太、少爷小姐、丫鬟仆人等。

另外从服装样式来看,大衣行有一个比较突出的特点:服装的袖口处均有水袖。

大衣类中的服装种类分为:蟒、改良蟒、旗蟒、官衣、改良官衣、学士官衣、判官衣、开氅、鹤氅、帔、八卦衣、法衣、僧衣、褶子、宫装、古装、裙、裤、袄,以及斗篷、饭单、四喜带、丝绦、腰巾等服饰配件。

二衣行,也叫二行箱,它和大衣行的技艺处理有着共同之处,但这类服装所塑造的人物大都是元帅、大将或武艺高强的英雄好汉等。

从服装样式来看,它和大衣行一样,有一个比较明显的特点:所有服装的袖口、裤腿均为紧缩型,并且不论穿着任何样式服装,腰间均系大带或其它束带。

京剧服装的分类很多人都听说过京剧,也看过京剧。

但是可能都不会去了解京剧里隐藏的各种文化,也可能是看完之后就连京剧的服装特点也都会忘记了。

下面和店铺一起来看京剧服装的分类,希望有所帮助!京剧服装特点京剧的特点是并不照搬生活中的原貌,这点在演员所穿着的服装上也看得出来。

在京剧舞台上的服装,没有季节的区分,没有朝代的差别,当然也看不出所处地带。

通常我们称为“行头”的服装,样式多根据唐宋元明各朝代的衣服而来,有时或可见到各朝“齐聚一堂”的景象,然而主要还是根据明代的服装来设计。

但是,剧中无论何人,不论角色大小,要穿着何种衣服,却都有着特别规定。

“宁穿破,不穿错”是主要的京剧穿衣原则。

由于京剧服装还是为了演出而设计的,为了夸张化和美化的`效果,所以部分服装还是在生活原貌的基础上改变了形状,主要也为配合或强化京剧舞蹈动作而来。

行头京剧服装的统称,包括蟒、靠、帔、褶、盔帽、靴鞋以及所有的服饰配件,按类别分置于大衣箱、二衣箱、三衣箱和盔头箱等行头箱内。

是以古代日常生活服装为基础,依角色身分和行当来穿着,而不受时代、地域和季节限制;没有为了某一个角色特别设计的服装,而是有一套在很多戏里都能通用的服装。

京剧服装种类蟒帝王将相等高贵身份的人物所通用的礼服,衣上蟒纹与龙纹相似,只少一爪,四爪龙叫做“蟒”,就以此名之。

纹样主要是龙及海水江牙,颜色分上五色(正色)和下五色(副色);上五色指红、绿、黄、白、黑,下五色指紫、粉(红)、蓝、湖、香。

用色具有特定意义,都根据人物类型而来。

帔对襟长袍,带水袖,系帝王、达官显宦或富贾乡绅所穿的便服,周身以平金或绒线刺绣图案纹样,男团花帔和女团花帔一般用于成对夫妇,称作“对儿帔”,具有舞台画面的整体美。

皇室成员用黄色,状元登科、新婚喜庆用红色,老年人用秋香色,其余人物不限。

靠武将戎装,又称甲。

靠身分前后两片,上衣下裳相连,有铠甲纹样,却不紧贴身体,是一种“分离式”的服装。

静则赋予人物以威武气概,动则便于夸张舞蹈动作,体现京剧服装可舞性这一艺术特点。

京剧服装行当的划分及作用之大衣篇1.大衣:大衣是京剧服装内部分工的行当之一,它的存在是为演员创造角色服务。

从技术职能来讲是管、拌、扎、勒,所谓的服装的管理保养,在演出中负责演员的服侍的装扮、特殊人物的扎勒,大衣在管理上有很强技能操作以及服饰的名称识别和塑造不同人物着装类型,为此服装的分行对表演起到了保证作用,为艺术的完整,达到预期效果,发挥着集资的智慧和才能,大衣行当在技艺处理上有其自己的范围和特点。

(1范围及作用:大衣类中的服装名称有:蟒、改良蟒、旗蟒、官衣、改良官衣、学士官衣、判官衣、开氅、鹤氅、帔、八卦衣、法衣、僧衣、褶子、宫装、古装、裙、裤、袄以及其它服饰配件。

大衣类中各种服装名称在使用上有它的一定范围,如:表现宫廷帝王将相以及朝廷名官等身份的人物通常穿蟒,身居地方官员则穿官衣,但蟒和官衣都属于朝服及礼服。

皇帝身份的有《上天台》中的刘秀、《金水桥》中的唐太宗等。

身为亲王的有《辕门斩子》中的赵德芳,身为大将的廉颇,官居首相的蔺相如,其它朝廷命官,可为朝中大臣,在面见皇上时必须穿蟒。

另在各历史时期被朝廷称之为"草寇"和敢与朝廷分庭抗礼者,他们敢冒天下之大不韪,也敢穿着蟒服或自称皇帝或占山为王。

如:晁盖、宋江等。

表现地方官员的知府、知县可穿官衣,在舞台上有一句台词"相府门前七品官",也说明相当与这种身份者均穿官衣,如《七品芝麻官》中的知县,《玉堂春》中的潘必正、刘秉义等。

表现帝王、官宦绅士在休闲之时常用服装有:帔,开氅,褶子。

如:《上天台》中的刘秀,《斩黄袍》的赵匡胤则穿帔。

《碧波潭》中的金宠,《文昭关》中的东皋公,《打渔杀家》中的丁员外也穿帔。

又如《锁五龙》中的唐王,《将相和》中的廉颇、蔺相如均穿开氅。

为塑造女性的朝廷命官,皇后、嫔妃等的主要服饰有:女蟒,女官衣,宫装等。

如《打龙袍》中的李后,《打孟良》中的佘太君,《大保国》中的李艳妃,均穿蟒;《樊江关》中的柳迎春穿官衣;又如《贵妃醉酒》中的杨贵妃,《上天台》中的娘娘则穿宫装。

京剧行当的划分京剧是中国传统戏曲的代表之一,始于北京,流传广泛,具有重要的文化价值和艺术成就。

作为一种高级艺术形式,京剧是由不同的表演者和行当组成的。

本文将探讨京剧行当的划分。

第一步:工整分类京剧的基本分工分为:生、旦、净、末、丑、武、技。

每个行当都有自己的特点和表演技巧。

生旦净是重要的表演角色,末丑则是京剧中的喜剧角色。

武行和技行则是专门负责武打和特殊技能的表演。

第二步:生行生行是京剧中的男性角色,形容年轻、英俊、勇敢和正直的人物形象。

生行包括正生、花生和小生三种类型,每种类型都有不同的特点和表演技巧。

正生通常表现英雄和正直的角色,如关羽、张飞、哪吒和吕布等人物。

花生则是比较细腻和温柔的角色,如西施、杨贵妃、柳永和白雪公主等。

小生是年轻的男性角色,如梅兰芳,孟小冬等。

第三步:旦行旦行通常是女性角色,它包括花旦、正旦和老生三种类型。

花旦通常表现俏皮和妩媚的女性形象,如白蛇、嫦娥和貂蝉等角色。

正旦则是成熟、威严和坚强的女性形象,如穆桂英和沈曼等角色。

老生则是表演老年人物的行当,如范瑶和王荣祥等。

第四步:净行净行是京剧中的丑角行当,通常表现出精神饱满、机智幽默的形象,如戏曲中的为人师表的杂耍木偶“拖步”和滑稽的“龙毛”。

净行也分为正净和老净两种类型。

正净通常是比较年轻的演员,而老净则是表演老年丑角的行当。

第五步:末行末行包括武术和武戏演员,也被称为“旦角”或者“腔头”。

它们通常表现出英勇和豪迈的形象,如飞阁娘娘和徐焕一类。

第六步:丑行丑角是京剧中最活泼的角色,它包括许多种类型的表演,如空头支票丑、流媒丑和灯笼架子丑等。

丑角除了能够表现出精神饱满、机智幽默的形象外,还能够表现出一些反面角色,如小人物、奸诈的人物和恶棍等。

总之,京剧是一种多年来传承下来的保留传统文化的艺术形式,其中行当的划分对于表演的成功或失败都起到了至关重要的作用。

不同行当的演员也在不断努力发扬其特点和表演风格,为京剧的传承和发展作出了重要的贡献。

《中国京剧服装图谱》——剧装篇一、京剧服装的历史渊源1. 等级分明:京剧服装严格遵循封建社会的等级制度,通过服饰的款式、颜色、图案等来区分角色身份的高低贵贱。

2. 色彩丰富:京剧服装色彩斑斓,既有大红、大绿、大黄等鲜艳色彩,也有黑色、白色、灰色等素雅色调,充分体现了京剧艺术的魅力。

3. 图案精美:京剧服装上的图案丰富多样,如龙、凤、蝙蝠、蝴蝶等,寓意吉祥如意,展现了中华民族的智慧。

4. 制作工艺精湛:京剧服装采用手工制作,工艺复杂,包括绣花、缎带、镶嵌等,体现了我国传统手工艺的精湛技艺。

二、京剧服装分类及特点1. 旦角服装:以柔美、优雅为主,分为青衣、花旦、刀马旦、武旦等。

其中,青衣服饰简洁大方,花旦服饰色彩丰富,刀马旦服饰英俊潇洒,武旦服饰则强调实用性。

2. 生角服装:以儒雅、稳重为主,分为老生、小生、武生等。

老生服饰庄重古朴,小生服饰俊美飘逸,武生服饰则注重力量感。

3. 净角服装:以粗犷、豪放为主,分为正净、副净、武净等。

净角服饰多为黑色、白色、灰色等素色,突出角色的威猛气质。

4. 末角服装:以滑稽、幽默为主,分为文末、武末等。

末角服饰色彩丰富,款式多样,以夸张的手法表现角色特点。

5. 杂角服装:包括龙套、太监、宫女等,服饰简洁,以衬托主角为主。

三、京剧服装图谱解析1. 龙袍:皇帝专用服饰,以金黄色为主,绣有龙纹,象征皇权至上。

2. 凤冠霞帔:皇后、贵妃等高级女官的服饰,以红色为主,绣有凤纹,彰显尊贵地位。

3. 紫金冠:武将服饰,以紫色为主,绣有虎头纹,体现威武之气。

4. 青衣:青衣角色的代表服饰,以淡雅为主,简洁大方。

5. 花旦衣:花旦角色的服饰,色彩丰富,图案多样,展现青春活力。

6. 武生靠:武生角色的战袍,以黑色为主,突出力量感。

《中国京剧服装图谱》——图谱篇四、京剧服装图案寓意1. 龙纹:象征着至高无上的权力和尊贵,通常用于皇帝、皇后的服饰上。

2. 凤纹:代表着吉祥、美好,常用于皇后、公主等女性角色的服饰。

传统的京剧服饰都有哪些特点?京剧是中国的国粹之一,其传统服饰也带有强烈的中国特色。

京剧服饰也被称为“行头”,给人以豪华绚烂之感,刺绣精美、图案夸张、色彩鲜艳,具有很高的观赏价值。

京剧的服饰整体上以明代服饰为基准,同时还吸收了宋、元、清代服饰的一些特点,形成了一种固定的样式。

如果说京剧服饰最大的特征,莫过于它的不分季节性和朝代性了。

它具有很大的兼容性,不论春夏秋冬,不论哪朝哪代,都遵循固定的着装套路,一般的情况下,不分纱、丝绸、棉、皮、夹的、单的,等等。

即便是在严寒的冬天,其服饰也没有比夏天穿得厚,只是在表现下雪的场景时,在衣服外搭一件斗篷罢了。

京剧服饰虽然不讲究季节性和朝代性,但是在具体的穿戴时,却十分考究,必须按照人物的身份、地位进行穿戴,不容有丝毫差错,所以素有“宁穿破,不穿错”的说法。

总的来说,京剧服饰被分为四大类,分别是大衣、二衣、三衣和云肩四大类。

(一)大衣。

大衣是京剧服饰内部分工的行当之一,它根据不同的用途,用可以细分为很多小分类,如蟒、改良蟒、旗蟒、官衣、改良官衣、学士官衣、判官衣、开氅、鹤氅、帔、八卦衣、法衣、僧衣、褶子、宫装、古装、裙、裤、袄以及其他服饰配件。

大衣类服饰不仅种类繁多,而且即便同一种衣服,在不同的场合、由于穿衣人身份地位的不同,也会有很多细微的、不同的讲究和规矩。

如:表现宫廷帝王将相以及朝廷名官等身份的人物通常穿蟒,身居地方官员则穿官衣。

虽然帝王将相和朝廷命官等人都穿“蟒”,然而由于身份和地位的不同,他们所穿的“蟒”有着很大的不同。

皇帝穿的“蟒”,衣服上绣的叫“龙”,此龙有五爪,而且张着嘴,嘴里吐出火珠。

而朝廷命官们穿的“蟒”,衣服上也绣着“龙”的形状,但不叫“龙”而叫“蟒”。

“蟒”只有四爪,嘴巴是闭着的,象征着群臣折服——从中足见大衣服饰的讲究。

大衣服饰有一个优点,即根据其着装,可以让观众很快看出人物身份的不同,有的一眼可以看出是千金小姐,有的一眼可以看出是丫鬟。

京剧戏服里的乾坤——长服中国传统戏剧服装俗称“行头”。

在京剧里,服饰种类繁多,主要可以分为以下五种:长服,短服,铠甲,盔帽,靴鞋那么今天我们来说一说其中的长服,长服类主要有蟒袍,帔,褶子,箭衣,开氅,旗袍。

蟒袍,又被称为花衣,因袍上绣有蟒纹而得名。

蟒袍在明代是官员的朝服,到清代才放宽限制,上至皇子下至未入流者都可穿服,只在颜色、蟒数上有区别限制。

上绣蟒,非龙,只因爪上四趾,而皇家之龙五趾,所以四爪(趾)龙为蟒﹐故称。

帔,源于古代贵族妇女的礼服——大袖褙子。

褙子原是窄袖,对襟大领很大,直贯底摆。

至明末,其袖式逐渐演变为大袖,领式也由长大领缩为斗长大领。

戏曲服装'帔'即是在明代'褙子'基础上,经过装饰和美化后形成的。

箭衣,过去是旗(满)人的官服,又是旗人跑马射箭时的服装。

箭衣有龙、花、素三种。

褶子,平民服装,中国戏曲服装专用名称(也称褶子、道袍),斜领长衫青衣的意思其实就是青色的褶子。

褶子颜色有很多种,也有素褶子和花褶子之分,可以穿在里面当衬褶子。

开氅,式样是和尚领、斜大襟、宽袖、带水袖,左右胳肢窝下边沿着开衩的地方还有两条硬质地的宽连,开氅的长度到脚面。

开氅的颜色有红、杏黄、蓝、白、黑、紫、绿、粉红、古铜、天蓝、草绿等,可以鲜艳轻快,也可以辉煌沉着。

旗袍,京剧里的旗袍样式,比旗人旗袍尺寸要长些,腰身也较肥大,上绣各种花卉,这是为一般少数民族妇女中的平民及贵妇穿用。

“上五色”与“下五色”早期京剧服装主要有'上下五色'之分,'上五色'是指红、黄、黑、绿、白;'下五色'是指蓝、粉、紫、秋香、皎月。

由于黄色属于皇家专用色,因此一般人物不能随便使用。

以演员穿的靠(铠甲)为例,红靠一般都是给正面人物或者英武之人穿用。

比如《战太平》之花云,《小商河》之杨再兴等。

黑色靠一般都是给性格粗鲁莽撞之人准备的,比如《长坂坡》之张飞,《金沙滩》之杨七郎等。

京剧服装行当的划分及作用之大衣篇

1.大衣:大衣是京剧服装内部分工的行当之一,它的存在是为演员创造角色服务。

从技术职能来讲是管、拌、扎、勒,所谓的服装的管理保养,在演出中负责演员的服侍的装扮、特殊人物的扎勒,大衣在管理上有很强技能操作以及服饰的名称识别和塑

造不同人物着装类型,为此服装的分行对表演起到了保证作用,为艺术的完整,达到

预期效果,发挥着集资的智慧和才能,大衣行当在技艺处理上有其自己的范围和特点。

(1)范围及作用:大衣类中的服装名称有:蟒、改良蟒、旗蟒、官衣、改良官衣、学士官衣、判官衣、开氅、鹤氅、帔、八卦衣、法衣、僧衣、褶子、宫装、古装、裙、裤、袄以及其它服饰配件。

大衣类中各种服装名称在使用上有它的一定范围,如:表现宫廷帝王将相以及朝

廷名官等身份的人物通常穿蟒,身居地方官员则穿官衣,但蟒和官衣都属于朝服及礼服。

皇帝身份的有《上天台》中的刘秀、《金水桥》中的唐太宗等。

身为亲王的有《辕门斩子》中的赵德芳,身为大将的廉颇,官居首相的蔺相如,其它朝廷命官,可

为朝中大臣,在面见皇上时必须穿蟒。

另在各历史时期被朝廷称之为"草寇"和敢与朝

廷分庭抗礼者,他们敢冒天下之大不韪,也敢穿着蟒服或自称皇帝或占山为王。

如:

晁盖、宋江等。

表现地方官员的知府、知县可穿官衣,在舞台上有一句台词"相府门前七品官",

也说明相当与这种身份者均穿官衣,如《七品芝麻官》中的知县,《玉堂春》中的潘

必正、刘秉义等。

表现帝王、官宦绅士在休闲之时常用服装有:帔,开氅,褶子。

如:《上天台》

中的刘秀,《斩黄袍》的赵匡胤则穿帔。

《碧波潭》中的金宠,《文昭关》中的东皋公,《打渔杀家》中的丁员外也穿帔。

又如《锁五龙》中的唐王,《将相和》中的廉颇、蔺相如均穿开氅。

为塑造女性的朝廷命官,皇后、嫔妃等的主要服饰有:女蟒,女官衣,宫装等。

如《打龙袍》中的李后,《打孟良》中的佘太君,《大保国》中的李艳妃,均穿蟒;《樊江关》中的柳迎春穿官衣;又如《贵妃醉酒》中的杨贵妃,《上天台》中的娘娘

则穿宫装。

为塑造女性中的夫人、小姐、女仆以及家贫妇女的主要服饰有:女帔,女褶子,裙,裤,袄等。

女帔是夫人、小姐的主要服饰,如:《碧波潭》中的金夫人及小姐金

牡丹,《春草闯堂》中的相府小姐,《卖水》中小姐。

女褶子在旦行中分为两种样式,其一是老旦行当穿着的,其二是青衣行当穿着的。

在青衣行当穿着的女褶子类中又分花、素两种,女花褶子多为小姐穿着的,主要为穿帔时的一种衬衣。

素褶子又名为青

衣或青褶子,专为贫困中年妇女穿着如:《秦香莲》中的秦香莲,《武家坡》中的王

宝钏,《汾河湾》中的柳迎春。

老旦女褶子也多为家境贫寒的老年妇女所穿着的,如《钓金龟》中的康氏,《遇后》中的李后,《清风亭》中贺氏等。

裙、裤、袄类分为花、素两类,而在穿着时可做裙袄,也可以为裤袄。

裙裤的穿着者大多为富贵之家的

小姐们,如《三不愿意》中的大小姐、二小姐,《孔雀东南飞》中小姑子。

裤袄可以

塑造两方面人物,其一时表现家境不佳的少女,如《拾玉镯》中孙玉姣,《豆汁记》

中的年金玉奴,其二是表现丫鬟身份穿着的,如《三击掌》中跟随王宝钏的丫鬟,《棒打薄情郎》中跟随金玉奴的丫鬟。

为塑女性的另一件新颖的服饰样式--古装,它的产生突破了传统京剧服装的衣箱

制以及表演的程式化,古装是京剧艺术大师梅兰芳先生在筹划排练《天女散花》时的

创新之作,梅先生借鉴了古代绘画作品中的神仙服饰,一改宽大平直的传统服装造型,形成了梅氏古装系列,至今已成为新编历史剧中的女性主要服饰。

大衣行当内,除以上涉及到的主要名称和使用外,其它还有许多为塑造各类人物

在装束上的配件和装饰物,它起着区别穿着相同服装的不同身份、不同处境的人物形象,如:斗篷、饭单、四喜带、丝绦、腰巾等,它可以互相搭配,去改变人物形象。

在大衣行当中为塑造比较典型而有在人们心目中具有代表性的人物,在衣箱制中另有

专用服,如《霸王别姬》中虞姬,《四郎探母》中的萧太后、公主德国内,这些专用

服很少有其它人物穿着。

(2)大衣行当的特点:根据大衣行当的范围及作用所涉及的有关问题,明显可以看出她塑造人物大都氏文职官员、老爷太太、少爷小姐、丫鬟仆人等范畴的人物,另外从服装样式来看,有一个比较突出的特点,就是蟒、帔、褶子、开氅、宫装、八

卦衣、官衣等服装在袖口处均有水袖,这正是区别于二衣、三衣之间的不同。

许昌会龙戏具厂/。