高一地理(人教版)-城镇化-1教案

- 格式:docx

- 大小:16.30 KB

- 文档页数:2

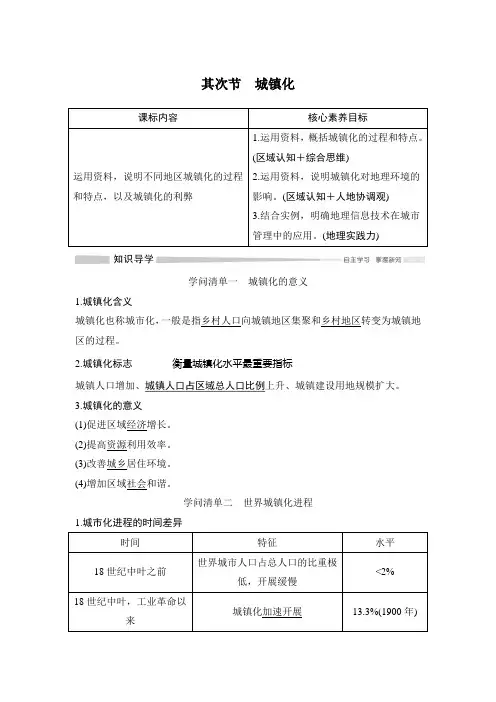

其次节城镇化课标内容核心素养目标运用资料,说明不同地区城镇化的过程和特点,以及城镇化的利弊1.运用资料,概括城镇化的过程和特点。

(区域认知+综合思维)2.运用资料,说明城镇化对地理环境的影响。

(区域认知+人地协调观)3.结合实例,明确地理信息技术在城市管理中的应用。

(地理实践力)学问清单一城镇化的意义1.城镇化含义城镇化也称城市化,一般是指乡村人口向城镇地区集聚和乡村地区转变为城镇地区的过程。

2.城镇化标志衡量城镇化水平最重要指标城镇人口增加、城镇人口占区域总人口比例上升、城镇建设用地规模扩大。

3.城镇化的意义(1)促进区域经济增长。

(2)提高资源利用效率。

(3)改善城乡居住环境。

(4)增加区域社会和谐。

学问清单二世界城镇化进程1.城市化进程的时间差异时间特征水平18世纪中叶之前世界城市人口占总人口的比重极低,开展缓慢<2%18世纪中叶,工业革命以来城镇化加速开展13.3%(1900年)20世纪以来,尤其二战以来世界城镇化的速度、规模、范围到达空前程度,世界城市人口占总人口的比重快速上升54.3%(2016年)2.城镇化进程的空间差异(1)兴旺国家:城镇化起步早,水平高,消失城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区衰落。

(2)开展中国家:城镇化起步晚,城市人口增长速度快,城镇化总体水平低。

3.城镇化进程的特征城镇化水平随时间的变化表示为一条稍被拉平的“S〞形曲线。

A为初期阶段,B 为中期阶段,C为后期阶段。

【温馨提示】“S〞形曲线符合一般城镇化正常开展过程的规律,借助该曲线有助于诠释现实的城镇化地域差异和猜测将来的开展。

现实中任何国家的城镇化过程随时间的开展都不行能留下一条完全相同平滑连续的标准曲线,可能有时呈现很大的变化。

学问清单三城镇化过程中消失的问题1.有利影响(1)转变人们的生产、生活方式。

(2)给区域经济开展带来巨大活力。

2.不利影响(1)自然环境问题:大气污染、水污染、垃圾污染、噪声污染等。

模块名称:高一地理•必修2 教材版本:人教版在生活中发现地理,在生活中运用地理《城市化》一节教学设计(第一课时)【解读新课标】新课标对这节内容的要求是:运用有关资料,概括城市化的过程和特点,并解释城市化对地理环境的影响。

对于上述内容,课标还提出了活动建议:收集所在城市不同时期的地图、照片,或进行走访,讨论城市的变化,交流感想。

这反映出在新课程屮,主张地理知识与地理实践的结合,学习活的地理,地理基木原理和地理基木理论的学习应来源于学生的生活体验的建构主义思想。

【学习目标】知识和技能目标:1.学生通过影像、实地调查与教材的学习,能准确地说出城市化的定义及表现2.学生通过木节课的学习,能比较认识到城市化的双刃性,以及刈■城市化中产生的问题冇基本的解决方法3.学生通过实地调查,掌握基木的调查步骤,及注意事项过程与方法目标:学生通过分组对本地域城市化过程中产生的一些问题及其解决途径的探究,体验收集信息、整理信息、得出结论、拿出方案的研究过程。

情感态度价值观:通过小组的合作调查,树立团队精神与合作意识,并通过实地调杳,对家乡冇一个更清醒的认识,更加热爱家乡,为家乡的环境多一份责任感,为家乡的可持续发展出谋划策,为家乡更美好的明天而努力。

【教材内容及分析】在而两节从静态的角度分析了城市的空间结构与服务功能的特征Z后,本节教材主要是从时间这个维度探讨了城市的一个发展丿刃程及今后的趋势,为此集中探究了城市化的概念、世界城市化的进程和城市化对地理环境的影响这三个问题。

在教学屮应通过数据的分析和图表的应用重点比较发达国家城市化与发展屮国家城市化的差异以及原因,通过事实例子印证城市化对地理环境的影响。

从而了解我国在城市化的进程中应该注意解决哪些问题,促使我国城市更加健康地发展。

本节教学的重难点是城市化的进程以及城市化对地理环境的影响。

随着新一轮课程改革的全面启动,地理课堂教学也面临着新的考验,如何在课堂教学屮体现“学生为主体,老师为主导”“教学中的建构主义”等理念,不仅是一个理论问题更是一个值得探究的实践问题。

人教版高中地理城市化教案优秀范文大全第一章:城市化的概念与过程教学目标:1. 理解城市化的概念,掌握城市化的主要表现和特点。

2. 了解城市化的过程,理解城市化与经济发展的关系。

教学内容:1. 城市化的定义与内涵2. 城市化的主要表现和特点3. 城市化的过程及其阶段4. 城市化与经济发展的关系教学活动:1. 引入话题:城市的起源和发展2. 讲解城市化的概念和内涵3. 分析城市化的主要表现和特点4. 引导学生了解城市化的过程及其阶段5. 探讨城市化与经济发展的关系教学资源:1. 城市化概念和特点的相关阅读材料2. 城市化过程及其阶段的图表和数据3. 经济发展与城市化的相关案例和数据教学评估:1. 课堂提问:学生对城市化的概念和特点的理解程度2. 小组讨论:学生对城市化过程及其阶段的掌握情况3. 课后作业:学生对城市化与经济发展的关系的理解和分析第二章:城市化的驱动因素教学目标:1. 了解城市化的驱动因素,理解人口、经济、社会和技术等因素对城市化的影响。

教学内容:1. 城市化的驱动因素及其作用机制2. 人口因素对城市化的影响3. 经济因素对城市化的影响4. 社会因素对城市化的影响5. 技术因素对城市化的影响教学活动:1. 引导学生了解城市化的驱动因素及其作用机制2. 分析人口因素对城市化的影响3. 探讨经济因素对城市化的影响4. 引导学生了解社会因素对城市化的影响5. 分析技术因素对城市化的影响教学资源:1. 城市化驱动因素的相关阅读材料2. 人口、经济、社会和技术等因素对城市化的影响的图表和数据3. 相关案例和数据教学评估:1. 课堂提问:学生对城市化的驱动因素及其作用机制的理解程度2. 小组讨论:学生对人口、经济、社会和技术等因素对城市化的影响的掌握情况3. 课后作业:学生对城市化的驱动因素的分析和理解第三章:城市化的社会经济影响教学目标:1. 理解城市化的社会经济影响,掌握城市化对经济发展、人口迁移、城乡差距和环境等方面的影响。

情景线教学设计(一)设计思想:创设利于学生主动学习的教学情境本课设计两条线索, 一索:张鹏进城过程中的乐、烦、看、思;另一条是本课的知识线索 :感知城市化、再识城市化、深化城市化、升华城市化。

对教材内容编排顺序做了调整。

目的在于通过鲜活的情景,让学生融入情景,激发学生的学习热情,在“我要学”、“我爱学”的氛围中愉快 地接受新的地理知识。

让学生思考与发现成为一种快乐,而不再是强迫 或负担。

(二)教学流程环节一 身边城市 导入新课展示 2001 年和 2018 年平阴东关村和桥口村的巨变,对比照片变化:原来的农业用地变成了城市用地、农业活动转化为非农业活动,农业人口转化为非农业人口,把这一过程称之为城市化。

环节二张鹏进城的快乐生活(初识城市化城市化的积极影响)2005 年,锦东新区规划建设,桥口村张鹏一家宅基地和耕地被征用。

政府给他们家70 多万元补偿款,一夜暴富的他成了“土豪”,他用补偿款在县城购房买车,过上了令人羡慕“城里人”快乐生活。

当时有这样一则报道反映了拆迁后的快乐生活。

根据报道说明进城前后的生活变化,说明城市化的具体表现。

地域的转换过程:城市建筑用地扩展,农业用地发展为城区;城市用地功能进一步分化;土地景观发生变化为建筑物等人造景观。

人口的转变过程:人口不断向城市集中结果是城市人口增多;城市人口占总人口的比重上升;城镇规模扩大,数量增加,密度变稠。

经济结构的变化:产业结构由第一产业向第二、三产业转变。

同进伴随着城市文明的扩散。

总结城市化带来的积极影响:生活质量改善→社会发展,经济收入提高→经济发展,价值观念改变→文明发展领会城市化本质:城市化是经济发展、产业结构优化的必然结果,也是人类文明进步的象征。

环节三张鹏进城后的烦恼(再识城市化城市化过程对地理环境的负面影响)张鹏用补偿款办过厂、开过店,但都因为经营不善最终关停了,很快补偿款就用完了。

生活渐渐陷入困境,找工作时发现很多类似自己情况的人,适合他们的岗位很少。

人教版高中地理城市化教案优秀范文一、教学目标1. 让学生了解城市化的概念、特点和过程,掌握城市化的基本原理。

2. 使学生了解城市化对地理环境的影响,包括人文地理环境、自然地理环境等方面。

3. 培养学生分析城市化问题的能力,提高学生提出解决方案的能力。

二、教学内容第一章:城市化的概念与特征1. 城市化的定义2. 城市化的度量指标3. 城市化的特征第二章:城市化的过程与动力1. 城市化的过程2. 城市化的动力机制第三章:城市化与地理环境1. 城市化对人文地理环境的影响2. 城市化对自然地理环境的影响第四章:城市化问题及其调控1. 城市化过程中出现的问题2. 城市化问题的调控措施第五章:城市化的区域差异与未来发展趋势1. 城市化的区域差异2. 城市化的未来发展趋势三、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生思考城市化相关问题。

2. 使用案例分析法,让学生通过分析具体城市化案例,了解城市化的特点和问题。

3. 利用多媒体教学法,展示城市化的相关图像和数据,增强学生的直观感受。

四、教学资源1. 教科书《地理》2. 城市化相关案例资料3. 城市化图像和数据资料五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生的参与度。

2. 作业完成情况:评估学生完成课后作业的质量,了解学生对城市化知识的理解和掌握程度。

3. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的表现,考察学生的分析问题和合作能力。

4. 期末考试:设置有关城市化的试题,测试学生对城市化知识的掌握程度。

六、教学安排1. 课时:本模块共计15课时,每课时45分钟。

2. 课时分配:第一章:3课时第二章:3课时第三章:4课时第四章:3课时第五章:2课时七、教学重点与难点1. 教学重点:城市化的概念、特点和过程城市化对地理环境的影响城市化问题的分析和调控措施城市化的区域差异和未来发展趋势2. 教学难点:城市化的动力机制城市化问题的分析和解决方案城市化的区域差异和未来发展趋势的分析八、教学步骤1. 引入新课:通过展示城市化的图像和数据,引发学生对城市化的兴趣,引出本模块的主题。

人教版高中地理城市化教案一、教学目标1. 让学生了解城市化的概念、特点和过程,掌握城市化的主要标志。

2. 使学生了解城市化的驱动因素,包括经济、社会、文化和政策等方面的影响。

3. 培养学生分析城市化过程中出现的问题,如人口拥挤、环境污染等,并探讨解决这些问题的途径。

4. 提高学生对城市化与可持续发展关系的认识,培养学生的环保意识。

二、教学重点与难点1. 重点:城市化的概念、特点、过程及驱动因素;城市化过程中出现的问题及解决途径。

2. 难点:城市化与可持续发展之间的关系。

三、教学方法1. 采用案例分析法,结合具体城市化实例进行教学。

2. 运用讨论法,引导学生探讨城市化过程中的问题及解决途径。

3. 利用图表和数据,帮助学生直观地了解城市化的特点和过程。

四、教学准备1. 准备相关城市化案例资料,如我国部分城市化发展的历程和现状。

2. 收集城市化过程中出现的问题及解决途径的相关资料。

3. 制作课件,展示城市化的相关图表和数据。

五、教学过程1. 导入:通过展示我国城市化的图表和数据,引导学生思考城市化的概念和特点。

2. 讲解城市化的概念、特点和过程,让学生掌握城市化的基本知识。

3. 分析城市化的驱动因素,让学生了解影响城市化的各种因素。

4. 探讨城市化过程中出现的问题,如人口拥挤、环境污染等,并引导学生思考解决这些问题的途径。

5. 讲解城市化与可持续发展之间的关系,提高学生的环保意识。

6. 总结本节课的主要内容,布置课后作业。

7. 课堂讨论:让学生结合实例,谈谈对城市化过程中问题的认识及解决途径。

8. 课后反思:让学生思考城市化对人们生活的影响,以及如何在我国实现可持续发展的城市化。

六、教学案例分析案例一:我国某城市的城市化发展历程1. 展示案例图片,让学生观察城市化过程中的变化。

2. 分析案例中城市化的特点,如人口增长、城市扩张等。

3. 引导学生思考城市化过程中出现的问题,如环境污染、交通拥堵等。

4. 探讨解决城市化问题的途径,如优化城市规划、发展公共交通等。

一、教学目标:1. 让学生了解城市化的概念、特点和过程,掌握城市化的主要标志。

2. 使学生了解城市化对地理环境的影响,包括对自然环境、社会经济环境和文化环境的影响。

3. 培养学生对城市化问题的认识,提高学生分析问题和解决问题的能力。

二、教学内容:1. 城市化的概念、特点和过程。

2. 城市化的主要标志。

3. 城市化对地理环境的影响。

4. 城市化问题及其解决途径。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:城市化的概念、特点和过程;城市化的主要标志;城市化对地理环境的影响;城市化问题的解决途径。

2. 教学难点:城市化的过程及其对地理环境的影响。

四、教学方法:1. 采用问题探究法,引导学生主动探究城市化的相关问题。

2. 使用案例分析法,以具体城市为例,分析城市化的过程及其影响。

3. 运用讨论法,让学生在课堂上充分发表自己的观点,提高学生的参与度。

五、教学过程:1. 导入:通过展示城市化的图片,引导学生思考城市化的概念及其与地理环境的关系。

2. 导学:介绍城市化的概念、特点和过程,让学生掌握城市化的基本知识。

3. 探究:让学生分析城市化的主要标志,了解城市化对地理环境的影响。

4. 分享:让学生分享自己对城市化问题的看法,讨论城市化问题的解决途径。

六、教学评价:1. 评价学生对城市化概念、特点和过程的掌握程度。

2. 评价学生对城市化主要标志的了解程度。

3. 评价学生对城市化对地理环境影响的分析能力。

4. 评价学生对城市化问题及其解决途径的认识。

七、教学资源:1. 城市化的图片和案例资料。

2. 城市化相关知识的教材和参考书。

3. 网络资源,如关于城市化的新闻报道和学术文章。

八、教学进度安排:1. 第一课时:介绍城市化的概念、特点和过程。

2. 第二课时:分析城市化的主要标志及其对地理环境的影响。

3. 第三课时:讨论城市化问题及其解决途径。

九、教学反思:在教学过程中,要时刻关注学生的学习情况,根据学生的反馈调整教学内容和教学方法。

人教版高中地理城市化教案优秀范文第一章:城市化的概念与内涵一、教学目标:1. 理解城市化的概念,掌握城市化的内涵。

2. 了解城市化的主要标志,分析城市化的原因。

3. 能够运用城市化的知识,解释实际问题。

二、教学内容:1. 城市化的定义:城市化的概念、城市化的内涵。

2. 城市化的标志:城市人口的增长、城市用地的扩大、城市化的水平。

3. 城市化的原因:社会经济因素、自然环境因素、政策制度因素。

三、教学方法:1. 采用问题引导法,引导学生思考城市化的概念和内涵。

2. 使用案例分析法,分析城市化的标志和原因。

3. 利用小组讨论法,让学生探讨城市化对环境和社会的影响。

四、教学步骤:1. 引入城市化的概念,引导学生理解城市化的内涵。

2. 分析城市化的主要标志,让学生掌握城市化的基本特征。

3. 探讨城市化的原因,让学生了解城市化的推动力。

4. 运用城市化的知识,解释实际问题,提高学生的应用能力。

五、教学评价:1. 课堂问答:检查学生对城市化概念的理解。

2. 小组讨论:评估学生在探讨城市化影响时的分析能力。

第二章:城市化的进程与特点一、教学目标:1. 掌握城市化的进程,了解城市化的特点。

2. 分析城市化进程中的主要问题,探讨城市化发展的趋势。

3. 能够运用城市化的知识,分析我国城市化的发展现状。

二、教学内容:1. 城市化的进程:城市化的历史发展、城市化的阶段特点。

2. 城市化的特点:城市化速度、城市化水平、城市化质量。

3. 城市化进程中的问题:城市化与工业化不同步、城市化与农业现代化不协调。

三、教学方法:1. 采用时间序列法,引导学生了解城市化的进程。

2. 使用比较分析法,分析城市化的特点和问题。

3. 利用图表法,让学生直观了解我国城市化的发展现状。

四、教学步骤:1. 引导学生了解城市化的历史发展,掌握城市化的阶段特点。

2. 分析城市化的特点,让学生认识城市化的速度、水平和质量。

3. 探讨城市化进程中的问题,让学生了解城市化与工业化、农业现代化的关系。

人教版高中地理城市化教案优秀范文第一章:城市化的概念与进程1.1 城市化的定义让学生理解城市化的基本概念,包括人口城市化和土地城市化。

通过实例介绍城市化的现象,让学生能够识别城市化的特征。

1.2 城市化的进程介绍城市化的历史进程,包括传统城市化与现代城市化。

分析城市化的驱动因素,如经济发展、人口增长和社会变革。

第二章:城市化的影响2.1 城市化对人口的影响探讨城市化对人口迁移的影响,包括人口流动和城乡人口结构变化。

分析城市化对人口质量的影响,如教育水平和生活质量的提高。

2.2 城市化对经济的影响研究城市化与经济发展的关系,包括城市化对产业结构的调整和升级。

分析城市化对就业和收入分配的影响,如就业机会和贫富差距的扩大。

第三章:城市化的挑战3.1 城市化对环境的影响探讨城市化对自然环境的影响,如土地利用变化和水资源短缺。

分析城市化对城市气候的影响,如城市热岛效应和空气质量问题。

3.2 城市化对社会的影响研究城市化对社会结构的影响,如家庭结构和社会阶层的变化。

分析城市化对生活方式的影响,如消费模式和文化认同的转变。

第四章:城市化的规划与管理4.1 城市规划的目标与原则分析城市规划的主要任务,包括城市空间布局和基础设施建设。

4.2 城市化的管理策略研究城市化的管理策略,如人口控制和土地资源合理利用。

分析城市化的政策与措施,如城市化政策对经济发展和社会稳定的影响。

第五章:城市化的案例分析5.1 我国城市化案例分析选择我国具有代表性的城市化案例,分析其特点和成功经验。

让学生了解我国城市化面临的挑战和问题,并提出解决方案。

5.2 国际城市化案例分析选择国际上的城市化案例,分析其城市化进程和影响。

比较不同国家和地区的城市化差异,让学生了解城市化的全球性问题。

第六章:城市化与可持续发展6.1 可持续发展的概念让学生理解可持续发展的基本概念,包括经济、社会和环境的协调发展。

分析可持续发展在城市化进程中的重要性,如资源利用效率和环境保护。

第三节城市化从容说课城市化是社会生产力发展到一定阶段出现的必然现象。

教学过程中,教师要充分利用教材中的图片资料及案例让学生理解城市化的含义,认识城市化的发展对一个国家或地区社会、经济、文化等方面的积极作用。

本节的教学重点内容之一是城市化的过程和特点,教师可指导学生通过读图分析了解世界城市化进程及其特点;了解发达国家和发展中国家的城市化过程和城市化水平存在的差异。

城市化对地理环境的影响是本节的另一个重点内容,教师要注意结合学生的生活体验,让学生举出身边的环境污染,鼓励学生讨论、探究其原因。

教师也可利用生动的图片或视频使学生对城市化给地理环境带来的压力产生更深切的感受。

三维目标知识与技能1.理解城市化的概念、主要标志,了解推动城市化发展的主要因素。

2.运用有关资料,概括城市化的过程和各阶段的特点。

3.解释城市化对自然地理环境的改变,不合理的城市化带来的环境问题;针对问题,提出如何降低城市化对地理环境影响的措施。

过程与方法1.读图分析讨论法。

2.案例教学法。

3.自主合作探究。

情感、态度与价值观1.通过学习,学生能用全面的、辩证的、发展的观点来看待城市化过程中积极的一面及出现的问题。

2.通过发达国家与发展中国家城市化进程的盛与衰的对比分析,学生认识到发展中国家有待于增强自身的经济实力,从中找到一条中国城市化发展的道路,为国家富强而学习。

教学重点1.城市化的过程和特点。

2.城市化带来的环境问题。

教学难点城市化的过程和各阶段的特点。

教具准备多媒体课件。

课时安排2课时教学过程第l课时[新课导入]同学们。

从我们学校放眼四周,是一片欣欣向荣的城市景象。

可是八年前我们学校刚刚搬迁到这里时,周围是一片农田,夏天晚自修的时候,还能“听取蛙声一片”。

我们真切地感受着城市迅速向农村蔓延的过程,这就是我们今天要来探究的——城市化。

(课件展示课题:城市化)师:那么什么是城市化呢?(板书)一、什么是城市化?师:究竟什么是城市化呢?生:城市化是指人口向城镇集聚和城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程。

人教版高中地理城市化教案优秀范文第一章:城市化的概念与过程教学目标:1. 理解城市化的概念,掌握城市化的主要表现和特点。

2. 了解城市化的过程,理解城市化的驱动因素。

教学内容:1. 城市化的定义:城市化的概念、城市化的表现。

2. 城市化的过程:城市化的阶段、城市化的速度。

3. 城市化的驱动因素:经济发展、人口增长、科技进步、政策影响。

教学活动:1. 导入:通过展示城市化的图片,引发学生对城市化的思考。

2. 讲解:教师讲解城市化的概念、表现和特点,引导学生理解城市化的基本概念。

3. 讨论:学生分组讨论城市化的过程和驱动因素,分享各自的理解和观点。

4. 总结:教师总结城市化的过程和驱动因素,强调城市化的重要性和影响。

第二章:城市化的影响教学目标:1. 理解城市化对环境、经济、社会和文化的影响。

2. 分析城市化带来的机遇和挑战。

教学内容:1. 城市化对环境的影响:土地利用、水资源、空气质量、生态系统。

2. 城市化对经济的影响:经济增长、就业机会、产业结构。

3. 城市化对社会的影响:人口迁移、城市贫困、社会不平等。

4. 城市化对文化的影响:文化融合、文化保护、城市特色。

5. 城市化的机遇与挑战:经济发展的机遇、社会进步的机会、环境问题的挑战。

教学活动:1. 导入:通过展示城市化对不同领域的影响,引发学生对城市化影响的思考。

2. 讲解:教师讲解城市化对环境、经济、社会和文化的具体影响,引导学生理解城市化带来的机遇和挑战。

3. 案例分析:学生分组分析具体城市化案例,探讨城市化对不同领域的影响。

4. 小组讨论:学生分组讨论城市化的机遇与挑战,分享各自的理解和观点。

5. 总结:教师总结城市化对不同领域的影响,强调城市化带来的机遇和挑战。

第三章:城市化与可持续发展教学目标:1. 理解可持续发展的概念,掌握可持续发展的原则。

2. 分析城市化与可持续发展的关系,探讨城市化可持续发展路径。

教学内容:1. 可持续发展的概念:可持续发展的定义、可持续发展的原则。

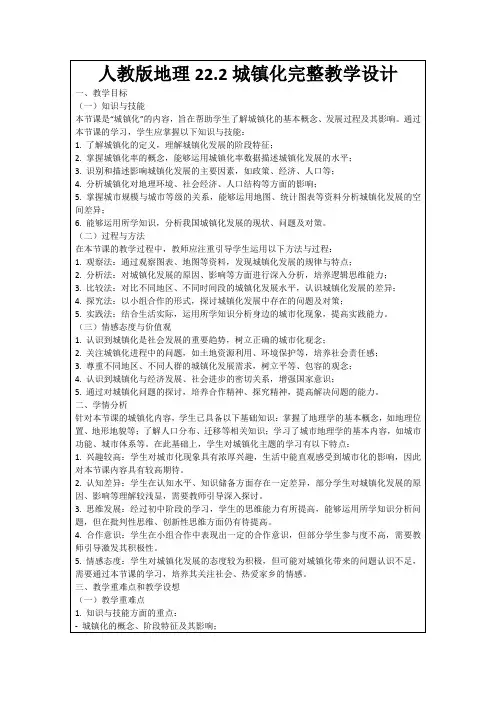

高中地理城镇化教学设计一、教学任务及对象1、教学任务本节课的教学任务是使学生深入了解城镇化的概念、进程、影响以及我国城镇化发展的现状与问题。

通过引导学生探讨城镇化对地理环境和社会经济的影响,培养学生分析问题、解决问题的能力,同时提高学生的地理素养,使他们能够从宏观角度审视城镇化进程,为未来的学习和生活打下坚实基础。

2、教学对象本节课的教学对象为高中一年级的学生。

在这个阶段,学生已经具备了一定的地理基础知识,能够理解城镇化的基本概念和进程。

此外,他们对社会问题具有一定的敏感性和探究欲望,但可能缺乏深入分析问题和提出解决方案的能力。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的个体差异,采用多种教学策略,激发学生的兴趣,提高他们的参与度。

二、教学目标1、知识与技能(1)理解城镇化的定义、类型和基本特征,掌握城镇化进程的阶段性特点。

(2)了解城镇化对地理环境、社会经济、人口结构等方面的影响,掌握分析城镇化问题的方法。

(3)掌握我国城镇化发展的现状、趋势和存在的问题,学会从政策、经济、社会等多角度分析城镇化进程。

(4)通过实地调查、数据分析和案例研究,提高学生运用地理知识解决实际问题的能力。

2、过程与方法(1)通过小组合作、讨论、辩论等教学活动,培养学生主动探究、合作学习的能力。

(2)运用图表、地图、统计数据等教学资源,帮助学生形成直观、具体的地理认识,提高空间分析和思维能力。

(3)组织学生进行实地考察,使他们在亲身感受中了解城镇化的现实问题,培养学生的实践能力。

(4)采用问题驱动的教学方法,引导学生提出问题、分析问题、解决问题,培养创新精神和批判性思维。

3、情感,态度与价值观(1)培养学生热爱家乡、关心社会发展的情感,增强他们对城镇化进程中存在问题的关注。

(2)通过案例分析和讨论,使学生认识到城镇化对社会经济、环境等方面的积极和消极影响,形成客观、全面的评价。

(3)教育学生树立可持续发展观念,关注城乡统筹发展,培养他们为国家和民族未来贡献力量的责任感。

城市化学案——第一课时学习目标:1.知道城镇化的含义、标志和衡量指标。

2.理解城镇化阶段、特点及地区差异,根据实例分析其城镇化所处阶段与特点。

重难点:1.理解城镇化阶段、特点及地区差异2.根据实例分析其城镇化所处阶段与特点。

课时:1学习要点一、城市化(城镇化)1.含义:乡村人口向聚集和变为城市的过程。

2.三个主要标志:①城镇增加②城镇人口占的比例上升③城镇规模的扩大3.衡量城镇化水平的最重要指标:占总人口的比例。

城镇化水平体现程度和发展水平。

二、城镇化进程1.城镇化地区差异2.城镇化的阶段、特点阶段水平速度特点问题人口流向初期低(小于30%)加速中快劳动力,交通住房、环境恶化小汽车普及,人口迁向(郊区城市化)后期高(大于70%)地价高,交通住房拥挤(乡村基础设施趋于完善,环境美)一些大城市人口迁向远离城市的村、镇。

该市人口(逆城市化)知识提纲一、城镇化1、含义2、标志3、指标二、城镇化进程1、地区差异2、城镇化进程三个阶段巩固练习:读某地城市化不同阶段,关于人口密度的统计数据图,回答1-2题1.b图反映的城市化阶段是,特点是。

2.按时间先后,将上述四个图排序。

下图是甲、乙两类国家的城镇人口增长图。

读图,完成下列各题。

(1)下列关于两类国家的叙述,正确的是( )A.图中甲表示发展中国家B.图中乙表示发达国家C.目前,甲类国家城镇化速度快于乙类国家D.目前,甲类国家城镇化水平高于乙类国家(2)近年来,发达国家出现郊区化现象,其原因不包括( )A.居民对环境质量要求提高B.乡村及小城镇的基础设施逐步完善C.城市经济发展缓慢D.地铁、高速公路等交通事业的发展城镇化学案——第2课时学习目标:1.知道城镇化的影响,根据有关区域资料分析其城镇化的利弊影响并提出相应建议。

2.理解地理信息技术在城市管理中的应用,并能够举例加以说明。

重难点:1.根据有关区域资料分析其城镇化的利弊影响并提出相应建议。

2.地理信息系统在城市管理中的应用。