美国女人对中国男人的印象

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:3

17~18世纪欧洲人眼里的中国人形象去年10月,为了筹备“16~19世纪中国与欧洲――欧洲人眼里的中国和中国人眼里的欧洲”展览,笔者应展览的主要合作单位――德国穗累斯顿国家艺术馆的邀请,前往德国进行为期lo天的考察;主要任务是为展览挑选展品,并考察与展览有关的“不可移动文物”。

考察的重点是德累斯顿国家艺术馆陶瓷分馆。

在16~19世纪的几个世纪中,欧洲从中国进口了数以千万计的瓷器。

[1]由于岁月的溅逝和战争的摧毁,这些“外销瓷”存世的已经不是很多。

德累斯顿国家艺术馆陶瓷分馆是欧洲比较知名的收藏中国“夕>销瓷”的单位之一。

它有幸躲过了第二次世界大战期间著名的“德累斯顿大轰炸”,得以完整保存自17世纪以来收藏的中国瓷器以及由仿制中国瓷器而发展起来的欧洲瓷器。

其中最让笔者感兴趣的是该馆收藏的欧洲人自己生产的陶瓷。

17世纪,受中国瓷器高额利润的诱惑,欧洲也尝试着自己生产瓷器。

但在很长的时间内,都没能生产出合格的产品。

17世纪末18世纪初,在(德国)萨克森选帝侯奥古斯都(1670―1733)的支持下,德国成功地研制出硬质瓷,并在迈森地区形成了一个制瓷中心,圆直到现在。

迈森瓷器与中国瓷器相比,有一些显著的特色;其中给笔者印象最深的是把西方的雕塑艺术融入到陶瓷制品中,烧制出的瓷器乍看起来很像雕塑。

图一、图二是该馆常设陈列中展示的―组人物造型瓷,说明牌上赫然写着:“中国男人”和“中国女人”。

我们中国人见此,恐怕没有人会不忍俊不禁的。

不是说明牌的错误,也不是我们看错,亲自陪同我们的陶瓷馆馆长肯定地说,这就是“中国男人”和“中国女人”――不过,是18世纪欧洲人眼中的“中国男人”和“中国女人”。

在l7~18世纪,由于东西方的隔阂,欧洲人对中国的了解非常有限。

他们或是根据耶稣会传教士从中国寄回的文字描写,或是根据去过中国南部沿海经商的欧洲商人、水手的描述,或是根据中国漆器、瓷器、手工艺品和绘画作品上的图案,甚至仅仅根据《马可?波罗游记》来了解中国;因此,对中国的理解难免出现偏差,甚至把近东、中东的许多因素误加在中国人身上。

中国国际形象的演变过程以及今后的努力方向西方人对中国印象的描述,在不同的历史阶段和不同的国家,不尽相同,甚至存在显著差别。

西方心目中的中国形象是在历史演变过程中形成的,代表着不同的西方价值观念。

从历史上看,在文化交流的过程中,西方视野里的中国形象经历了一个漫长的演变过程。

在漫长的历史中,中国始终是西方的一面镜子,透过这面镜子西方看到的不仅是充满异国风味的梦境,而且也看到自己的影像。

世界著名的意大利旅行家马可·波罗曾经于13世纪来到蒙古统治下的中国,在中国为官和游历17年。

《马可·波罗游记》中描绘了中国发达的工商业,繁华热闹的市集,宏伟壮观的都城,完善方便的交通,普遍流通的纸币。

对我国古代的印刷术、火药、指南针等举世闻名的发明均有不少记载。

这部游记传达出的中国文化是高度文明、和平而繁荣的。

尽管《马可·波罗游记》对这个“世界之冠”的国家充满故弄玄虚的溢美之词,但却是第一次向西方定格了中国的“国际形象”。

书中的内容,使每一个读过《马可·波罗游记》的人都无限神往。

马可·波罗笔下天堂一般的中国一直在后世作家中延续,如英国的曼德维尔爵士在《曼德维尔游记》中描绘的中国仍是一个神奇瑰丽的国度,国土广大,统治严明,拥有无数的金银财宝。

是世界上最强大的君主等。

这些描述激起了欧洲人对中国文明及财富的倾慕,最终引发了新航路和新大陆的发现。

十七到十八世纪。

来华耶稣会士的报道进而吸引了西方。

中华文化的精神和繁荣社会连同其精美器物一道引起西方人的浓厚兴趣。

他们用景仰的口吻在著述里讲到,中国人非常重视教育,孩子从幼年开始接受教育。

成年人凭好文章获得官职,以政绩得到升迁。

这及实行贵族世袭制的欧洲形成鲜明的对比。

孔夫子是最有智慧和道德的人,他的儒教治国使得中国繁荣富庶。

安定开明,是其他国家效仿的典范。

伏尔泰在《哲学通讯》、《风俗论》等著作中常以钦慕的口吻谈到中国文化、孔子学说、中国人的道德及智慧,称中华民族是“全世界最聪明、最礼貌的一个民族”。

中外文化在交流中误读对方的例证误读这一概念原本用于描述阅读活动中的某种现象,通常在两层意义上被使用:一种是本意,英文表述为“misread”,释为“read and interpretwrongly”,意指在阅读活动中错误的或者不正确的理解和解释。

很显然,这里的误读就是错误。

另一种理解则把误读看作是对作品本文的创造性背叛。

这种误读尽管可能是对作者原意的背离,但却是一种“创造性背离”。

但把这一概念引入到比较文学和比较文化领域,考察人们在接受和理解异质文化时的反应,或者说处理在不同文化的交流中自我与他者的关系时,我们会发现,同样存在着消极的与积极的误读现象。

由于每一种文化都有自身的精神传统及其独特的规定性特征,是一个有生命力的主体,作为他者的文化主体并不是沉默无声、可以任由人随意解释的,因此在跨文化交流中如果无视别国文化的历史传统和现实背景,就有可能出现完全错误的理解。

下面我就简单分类谈谈中外文化在交流中误读对方的例证一、对文化基本内容的误读18世纪以前相当长的时间里,许多西方学者都认为中国文化发源于古代埃及文明。

又如在西方20世纪60年代的特定历史背景之下,一些西方知识分子对中国的“文革”所产生的乌托邦想象,17、18世纪,启蒙主义思想家将中国视为理想的“乌托邦”库藏,作为文明象征的典范或乌托邦,中国形象首先发挥了巨大的参照系的功能,许多启蒙思想家都拿有关中国的材料来比照批判欧洲社会。

另一方面,中国的这个典范或“乌托邦”还对启蒙思想家的社会改造方案起到示范作用,成为激发、刺激欧洲文明走向进步的一个精神动力。

,这些显然都属于对另一文化产生的背离其基本内容的误读。

二、受自己主观动机的支配而对异质文化进行某种程度的改造,属于有意识的误读。

例如,欧洲的耶稣会教士来到中国,为了达到证明和传播天主教义的目的,他们在译介中国文化典籍时就会有意识地运用基督教文化观念来加以曲解和附会,比如著名的“以耶释儒”模式。

再如,众所周知,近现代中国思想和文学借鉴和吸取了很多西方成果,由于这种借鉴发生在特殊的半殖民历史背景之下,因此民族自强就成为近现代中国思想文学的一个深层的意识原动力,在此基础之上的思想启蒙和文学实践在援引外来文化资源时都往往会进行一定程度的改造。

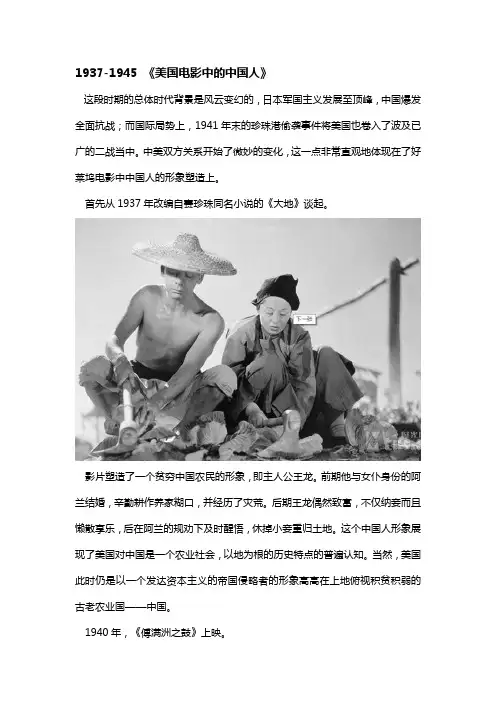

1937-1945 《美国电影中的中国人》这段时期的总体时代背景是风云变幻的,日本军国主义发展至顶峰,中国爆发全面抗战;而国际局势上,1941年末的珍珠港偷袭事件将美国也卷入了波及已广的二战当中。

中美双方关系开始了微妙的变化,这一点非常直观地体现在了好莱坞电影中中国人的形象塑造上。

首先从1937年改编自赛珍珠同名小说的《大地》谈起。

影片塑造了一个贫穷中国农民的形象,即主人公王龙。

前期他与女仆身份的阿兰结婚,辛勤耕作养家糊口,并经历了灾荒。

后期王龙偶然致富,不仅纳妾而且懒散享乐,后在阿兰的规劝下及时醒悟,休掉小妾重归土地。

这个中国人形象展现了美国对中国是一个农业社会,以地为根的历史特点的普遍认知。

当然,美国此时仍是以一个发达资本主义的帝国侵略者的形象高高在上地俯视积贫积弱的古老农业国——中国。

1940年,《傅满洲之鼓》上映。

傅满洲是一个系列电影。

受19世纪末以来的排华运动的影响,傅满洲博士开始活跃在美国影坛上。

他被塑造成拥有尖下巴、八字胡、细长眼的奸诈邪恶的形象,总是幽闭在黑暗世界中,精通各种酷刑和毒药,策划种种邪恶勾当。

他集当时西方人对东方华人所有最恶劣的想象于一身。

这部电影表明,至1940年,美国对中国的态度还如以往停留在鄙夷、敌视的阶段,并深受“黄祸”说法的影响。

与傅满洲电影同期,好莱坞还有另外一个经典的华人形象,那就是神探陈查理。

陈查理是警察局警长,他温和、机智,顺从于白人,除了口头禅“子曰”和浓重的口音,很少提及中国。

他代表了白人心目中对华人的理想期待,当然也代表了美国作为侵略者企图使中国屈服顺从的政治态度。

1944年,又一好莱坞电影《龙种》上映。

首先从电影名称我们便可感受到一丝不寻常:美国对中国人的意志形象与精神信仰:龙,予以了承认。

这根本上源于国际局势的变化。

太平洋战争爆发,美正式加入二战,并与中国同成为国际反法西斯统一战线的一员。

中美处在共同立场上,且中国抗日的成果即是对反法西斯战争中的重要贡献。

龙源期刊网 女人心中的“男人榜”作者:孙轶玮来源:《37°女人》2008年第07期在中国女性心目中,理想完美的中国男人形象是要具备“成功而低调不张扬”,“成熟、睿智、有内涵”,“勤奋、努力、有上进心”以及“踏实、持之以恒”,还有“乐观”、“阳光”、“有幽默感”、“平和”等特征。

有人会说,西方女人对中国男人的印象是有偏颇的。

她们其实并不怎么了解中国男人,仅有的印象大多是来自电影、新闻,还有传言。

那么,就来听听中国女人的心声吧。

中国男性优缺点在“用五个形容词描述一下你印象中,中国男性的优点”这一问题上,有72%的女性不约而同地使用了“温柔,体贴,顾家”。

认为中国男性“温柔,体贴,顾家”的未婚女性比率要比已婚女性高出约20个百分点。

位列第二的形容词是“有责任感,有责任心”,有趣的是,认为中国男性“有责任感,有责任心”的,43位中有26位为已婚女性,比未婚女性要高出约20个百分点。

其他使用频率较高的形容词,还有“勤奋,勤劳”,占35%,“沉稳,稳重,踏实”,占33%,“孝顺,传统家庭观念重”,占33%,“传统,内敛,含蓄”,占28%,“忠厚,老实,淳朴,听话”,占27%等等。

不止一位女性在调查中表示要写出中国男性优点很头疼,“我写了三个,实在想不出有什么优点了……”有的虽然填满了五个形容词,却在后面写了个备注“不过有这些优点的男人我都没碰到过”,有的甚至拒绝填写,以示自己的心意和立场。

相比之下,在下一题“请用五个形容词描述一下你印象中,中国男人的缺点”中,被访者们的积极性却显得很高,有好几位写满五个后还不停手。

最多的一位,一口气写了14个缺点,还在末尾加上了省略号。

有将近七成的被访者认为,中国男性身上最集中的缺点是“内向,压抑,脆弱,自卑”。

对性别刻板印象的看法

对性别刻板印象的看法:

性别刻板印象亦称性别偏见,是人们对男性或女性角色特征的固有印象,它表明了人们对性别角色的期望和看法。

在对人的认知中,人们总是力图找出各类角色的共同特征,以缩短和简化认知过程。

当人们说“他不像男孩”或“她像假小子”时,就是在用性别刻板印象来评价某个男性或女性。

自古至今,世界各国都普遍存在着性别刻板印象,如中国的“男强女弱”,日本的“男人是棵树,女人是根藤”等说法都反映出类似的性别刻板印象,而且这些印象很多都体现为男性优于女性。

美国心理学家罗森克朗兹等人曾对美国人的性别刻板印象作过

调查,结果人们一致认为属于男性特征的内容是:攻击性、独立性、主动、自信、竞争心强、抱负宏大等;属于女性特征的内容是:喜欢聊天、雅淑温柔、害羞、文静,对安全有强烈的需要、善于表达、脉脉温情等。

这些国家最喜欢中国男生这些国家最喜欢中国男生,跟着一起来了解下吧,欢迎阅读。

俄罗斯金发美女最爱当中国媳妇俄罗斯妹子雪肤碧眼,金发撩人,身材极佳,闻名全世界。

不过在那一方水土,52%的劳动岗位都由女性承担,男性数量过少使得俄罗斯妹子们觉得对方长相怎样已经不重要了。

在远东地区,俄罗斯和中国之间的通婚比你想象得要频繁,不少远东地区的俄罗斯妹子都觉得到中国才有未来。

相关统计显示,“俄中婚姻”似乎越来越流行,而且“华男配俄女”要比“华女配俄男”更常见。

那么,中国男子吸引俄罗斯女子的原因有哪些呢? 首先,中国男生少有强烈的“大男子主义”是重要原因。

此外,中国男人婚后顾家,会做饭烧菜,还能做家务。

乌克兰美女过剩急需输出还记得不久之前网络上疯狂传播的那个“中国学渣娶乌克兰美娇妻”的故事吗?同俄罗斯一样,乌克兰这个女性数量过剩的国家也以向海外输出美女为传统。

同样的斯拉夫血统使乌克兰也成为美女如云的地方。

乌克兰并不富裕,与大家想象中的资本主义发达国家还有一段距离。

收入低,受教育少,乌克兰妹子们大多希望早点嫁作他人妇,嫁到欧美当然最好,不过也有许多妹子在前往欧美的路上不幸被人贩控制,命运难测。

相比之下,做个中国媳妇就成了又安全又熨帖的选择。

新加坡“三高女”爱嫁中国郎君新加坡移民[微博]与关卡局的统计数据也表明,2000年新加坡女性与中国丈夫所生小孩数量仅为64人,占新加坡总出生人口的比重为0.1%,而至2012年的最新数据为306人,比重为0.7%,呈逐年上升的趋势。

其中最主要原因就是中国男人上进心强。

一份报告称,中国男人与新加坡女人组成家庭的原因是因为越来越多的中国中产阶级和专业人才来到新加坡,而这些人本身具有很强的竞争力。

此外,拥有大学以上学历的新加坡女性大都能说普通话,而中国移民至新加坡的男性英语交流也不是问题,有适应能力强的人甚至能说新加坡英语,这种没有语言的差异也是中国男人吸引新加坡女人的原因之一。

日本妹子:中国男子更尊重女性随着中国经济的发展,中国男性在日本变得越来越受欢迎。

当中国男人遇上外国洋妞作者:王楠来源:《留学》2014年第05期留学不仅是为了一纸文凭和开阔眼界,而是浸泡式的全方位体验学习。

如今许多男生能做到在留学国泡它的文化、社会、人情,唯独“泡”不了它的妞。

心理学教授在一项针对中国男人的调查中曾经这样问:“你追过外国女人吗?”“没有。

”“你想追吗?”“不想。

”第一个问题的回答在意料之中,第二个问题答案则出人意料。

中国男人不想追外国女人?于是,教授接着提问:“你认为中国男人想不想把外国女人追到手?”答案是—“想。

”从心理学上讲,这是一个简单的投射测验。

即用某种方法绕过受访者的心理防御,在他们不防备的情况下探测其真实想法。

表面上他们的回答是关于别人的,而实际上是道出了自己的心声。

口事心非,一道简单的心理测验,道出了中国男人面对外国女人时的复杂心态。

为什么明明内心想而口头上却说不想呢?教授继续探寻。

“为什么不想把外国女人追到手?”接下来的回答便五花八门了。

外国女人远看不错,但身上一身小黄毛,皮肤粗糙。

“不像中国女人皮肤细腻、光滑”。

外国女人爱富嫌贫,瞧不起中国人。

她们觉得中国男人身材矮,胆小不够浪漫,性能力差。

中外文化差异太大,难以长久相处。

……在教授看来,无论“不想”理由多么充分,都无法掩盖中国男人内心深处对外国女人渴望的事实。

恰恰是这些“不想”的理由,折射了中国男人对异域女人混杂着好奇、忐忑和神秘想象的复杂情绪。

瞬息万变的时代,人类面临的最大的困惑并非生和死,而是男和女。

生死是上帝独玩的游戏,只有男女之间发生故事,人类才是主角,按理讲,这些故事原本超越了地域、种族或文化的区别。

但在经济地位、种族主义、现代女权等多重因素的影响下,当中国男生遇到西方女孩,困扰变得更为复杂。

改革开放30多年之后,中国已飞速崛起为世界第二大经济体。

相比之下,中国人早已对中国女孩嫁给洋人习以为常,但一个中国男生娶个洋妞或找个金发碧眼的女友,仍算不上寻常。

如同教授的研究所揭示的,“每个人内心深处都是一个种族主义者”,西方女性对黄种男性的冷感一开始就源自心理上对于异质文化的陌生。

中国男人在美国女人眼中什么样在美国女人眼里,对中国男人比较正面的评价是:(1)注重家庭价值,责任感强,遵守男人和当家长的承诺;(2)感情内在、细腻、相对忠诚;(3)对女人比较舍得花费,不太计较利益得失,不像美国男人在经济上分得很清;(4)讲义气,重信诺,人情味浓,重视社会人际关系;(5)心理素质很独特,有很强的坚韧力和克制力,不容易情绪用事,变通的能力很强,较容易适应各种困难的社会和自然条件;(6)对事业比较踏实、刻苦、耐劳;(7)智力优秀,反应敏锐,领悟力强;(8)动作灵活快捷,容易掌握各种技巧性的运动。

美国女人对中国男人男性的主要负面评价是:1)相当多的人不重视男女平等,有一定的大男子主义;2)相当多的人不善于浪漫的外在表现,不太注意仪表和包装;3)相当多的人不注重体育锻炼,身体不够强壮;4)相当多的人过于强调烹调的口味,而不注意健康食品,因而往往显得营养不良;5)相当多的人不太注意卫生,不太注意养成良好的教养和生活习惯;6)相当多的人不太热心公益事业,也不太注意社会公德;7)相当多的人法律观念不强,凡事喜靠人事通融;8)相当多的人创造力不强;9)相当多的人过于依赖金钱和物质利益来吸引女性。

美国女人对中国男人的印象,大致有三个主要来源:一是从唐人街,二是从校园,三是从高科技公司。

这三个来源很自然地造成了对中国男人刻板的原型偏见。

唐人街的中国男人永远是移民的第一代,因为新来的移民不懂英文,不懂美国文化,无法融于主流文化,只能聚集在传统的华人区。

他们最早来自广东沿海一带如潮汕和台山地区,或福建沿海一带如闽南。

至今已有大约150年的历史。

据有关也许带有偏见的评价,这一类中国男人有以下主要特点:(1)属于南方华人,多半身材矮小、尖瘦脸、面灰黄、深眼窝、厚嘴唇、小鼻头,动作快捷,说话声音大,而且喜欢拖长音;(2)很能吃苦耐劳,但文化不高,眼光不远,大都从事餐馆、洗衣店等各种分散型小买卖;(3)颇重义气,讲究传统的习俗和规矩;(4)宗族观念强,常以某姓氏为亚文化的聚集纽带;(5)封建帮会起着很强的社区控制作用,有少数人处于黑白道买卖之间;(6)大男子主义观念较浓厚,但对家庭有很强的责任感;(7)善于趋利避害,往往可以在不张扬的情况下,保护自己并获得利益;(8)比较信奉传统宗教,多数相当迷信;(9)不太注意卫生,不很重视教养,有不少不良习惯;(10)太多的时间用在吃喝上;(11)不少人好赌。

这些国家最喜欢(xǐ huan)中国男生,跟着一起来理解下吧,欢送阅读。

俄罗斯金发美女最爱当中国(zhōnɡ ɡuó)媳妇俄罗斯妹子雪肤碧眼,金发撩人,身材极佳,出名全世界。

不过在那一方水土,52%的劳动岗位都由女性承当,男性(nánxìng)数量过少使得俄罗斯妹子们觉得对方长相怎样已经不重要了。

在远东地区,俄罗斯和中国之间的通婚比你想象得要频繁,不少远东地区的俄罗斯妹子都觉得到中国才有将来。

相关统计显示,“俄中婚姻〞似乎越来越流行,而且“华男配俄女〞要比“华女配俄男〞更常见。

那么,中国(zhōnɡ ɡuó)男子吸引俄罗斯女子的原因有哪些呢? 首先,中国男生少有强烈的“大男子主义〞是重要原因。

此外,中国男人婚后顾家,会做饭烧菜,还能做家务。

乌克兰美女过剩急需(jíxū)输出还记得不久之前网络上疯狂传播的那个“中国学渣娶乌克兰美娇妻〞的故事吗?同俄罗斯一样,乌克兰这个女性数量过剩的国家也以向海外输出美女为传统。

同样的斯拉夫血统使乌克兰也成为美女如云的地方。

乌克兰并不富裕,与大家想象中的资本主义兴旺国家还有一段间隔。

收入低,受教育少,乌克兰妹子们大多希望早点嫁作别人妇,嫁到欧美当然最好,不过也有许多妹子在前往欧美的路上不幸被人贩控制,命运难测。

相比之下,做个中国媳妇就成了又平安又熨帖的选择。

新加坡“三高女〞爱嫁中国郎君新加坡移民[微博]与关卡局的统计数据也说明,2022年新加坡女性与中国丈夫所生小孩数量仅为64人,占新加坡总出生人口的比重为0.1%,而至2022年的最新数据为306人,比重为0.7%,呈逐年上升的趋势。

其中最主要原因就是中国男人上进心强。

一份报告称,中国男人与新加坡女人组成家庭的原因是因为越来越多的中国中产阶级和专业人才来到新加坡,而这些人本身具有很强的竞争力。

此外,拥有大学以上学历的新加坡女性大都能说普通话,而中国移民至新加坡的男性英语交流也不是问题,有适应才能强的人甚至能说新加坡英语,这种没有语言的差异也是中国男人吸引新加坡女人的原因之一。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢风流女沙皇叶卡捷琳娜最崇拜的中国皇帝竟是他导语:“女沙皇”则毫不掩饰地回答说:“当然是对健壮身材和男人的雄风了。

健壮身材和男人的雄风总是让我心动不已。

”俄罗斯人似乎觉得男欢女爱、“女沙皇”则毫不掩饰地回答说:“当然是对健壮身材和男人的雄风了。

健壮身材和男人的雄风总是让我心动不已。

”俄罗斯人似乎觉得男欢女爱、风流倜傥,属于关上卧室、床底之间的“私生活”;可惜,俄罗斯部像法兰西那么风花雪月,即便当政的“一把手”玩女人,也无可厚非。

其实,俄国人还是讲究传统和礼仪的,要不,著名的“女沙皇”——叶卡捷琳娜二世,凭什么结婚八年,居然没有一次“床笫之欢”,她依然是一位值得珍惜的处女呢。

俄罗斯人似乎觉得男欢女爱、风流倜傥,属于关上卧室、床底之间的“私生活”;可惜,俄罗斯部像法兰西那么风花雪月,即便当政的“一把手”玩女人,也无可厚非。

其实,俄国人还是讲究传统和礼仪的,要不,著名的“女沙皇”——叶卡捷琳娜二世,凭什么结婚八年,居然没有一次“床笫之欢”,她依然是一位值得珍惜的处女呢。

(下图:俄罗斯“女沙皇”——叶卡捷琳娜二世。

)有趣的是,俄罗斯姑娘也犯“桃花运”,这位处女居然与一位年轻的俄罗斯军官,闹起了“床上戏”。

从此,叶卡捷琳娜二世一发不可收,接着,“男宠”或者“面首”凑成了一大群。

这位权力巅峰的女人,确实急需从男人的怀抱里,找回女人的快乐和尊严。

1762年,叶卡捷琳娜二世,从她的窝囊丈夫——彼得三世手里,公开地夺取了政权。

此后34年当中,早已不是处女的“女沙皇”,一直把皇权抓得牢牢的。

既然朝堂上无事,那么,卧床上就该桃花朵朵开了。

叶卡捷琳娜二世,已经碰不着管束自己的老板了,于是,肆无忌惮地生活常识分享。

三是从高科技公司。

这三个来源很自然地造成了对中国男人刻板的原型偏见。

唐人街的中国男人永远是移民的第一代,因为新来的移民不懂英文,不懂美国文化,无法融于主流文化,只能聚集在传统的华人区。

他们最早来自广东沿海一带如潮汕和台山地区,或福建沿海一带如闽南。

至今已有大约150年的历史。

据有关也许带有偏见的评价,这一类中国男人有以下主要特点:(1)属于南方华人,多半身材矮小、尖瘦脸、面灰黄、深眼窝、厚嘴唇、小鼻头,动作快捷,说话声音大,而且喜欢拖长音;(2)很能吃苦耐劳,但文化不高,眼光不远,大都从事餐馆、洗衣店等各种分散型小买卖;(3)颇重义气,讲究传统的习俗和规矩;(4)宗族观念强,常以某姓氏为亚文化的聚集纽带;(5)封建帮会起着很强的社区控制作用,有少数人处于黑白道买卖之间;(6)大男子主义观念较浓厚,但对家庭有很强的责任感;(7)善于趋利避害,往往可以在不张扬的情况下,保护自己并获得利益;(8)比较信奉传统宗教,多数相当迷信;(9)不太注意卫生,不很重视教养,有不少不良习惯;(10)太多的时间用在吃喝上;(11)不少人好赌。

校园里的中国男人主要是二次大战后从中国大陆如西南联大等来美的留学生、1949年以后从台湾来的留学生及20世纪80年代中国改革开放以来从中国大陆来的大批留学生,此外还有当地华人成为学生的下一代。

据有关评价,这一类中国男人有以下主要特点:(1)聪明勤奋,大多在数理化学科领域出类拔萃;

(2)许多人不太热衷社会公益活动,往往给人以书呆子(Nerd or

Bookwarm)的印象;(3)由于不太注意体育运动,多数人身体不强健,甚至瘦弱;(4)有比较现实的功利目的,多数对人文社会学科不感兴趣;(5)

善于考试,但读死书的多,具创造性的人才少,多数人仅能成为某个行业的专业机器,很难有大的成就;(6)表面上扎堆抱团,但并不像日本人和韩国人那么有团队精神;(7)不太能够与美国学生融合在一起。

一般说来,高科技公司中的中国男人是各自进入职业市场后的校园中国男人,比后者年长成熟,但分散而自成一体。

据有关评价,这一类男人有以下主要特点:(1)教育层次高,熟悉和胜任本专业的工作;(2)由于文化语言的限制,很难进入高级管理层;(3)明哲保身,消极的个人主义,只想搭便车,不注意积极争取个人的权益;(4)同胞自己的内斗、猜忌和排斥远严重于其他族裔,常有“一山不容二虎”的心态;(5)理论性较强,应用能力不一定强,鲜有创造性,不少仅为职业机器;(6)不能有效地融入主流社会;(7)喜欢单干,而不喜欢合作;(8)多数仅注意个人事业,不重视回馈社会,不热心公益事业;(9)多数显得文弱,而缺乏朝气。

由于生理、心理及文化偏见等原因,一般的美国女人不会觉得中国男人有纯性爱方面的吸引力,恐怕只有五种情况例外。

一种情况是中国男人极为出色特殊或相当成功,故受到美国女人的青睐,如1997年诺贝尔物理奖的获得者朱棣文、世界着名提琴家马友友、哈佛大学新儒学哲学家杜维明;还有一些有造诣的教授、医生、作家、艺术家、工程师、体育明星或有名的

企业家等。

值得一提的是,与笔者熟知的好几位华裔教授都娶了美国白人太太。

另一种情况是第二代受过教育的华人,或虽为第一代,但在童年或少年时期就移民美国,他们完全或几乎完全美国化,比较容易与美国女人沟通,身体条件也较能与美国女人相应。

根据有关调查,第二代以后的华人男性与白人女性通婚或交友的比例非常高。

与笔者共事的一位华裔老教授有三个儿子,他们的太太竟全部都是美国白人。

笔者访谈过十几位随当年作为大陆留学生的父母来美的小伙子们,如今他们已是高中生或大学新生。

这些男士们都交过美国白人女友,有的竟有15个之多。

再一种情况是一些对中国文化相当热爱的美国女人,或专门研究中国文化的女学者、女学生,由于爱屋及乌或专业需要,故对中国男人情有独钟。

笔者就访谈过好几对这样的中美夫妻。

还有一种情况是一些在自己男同胞那里吃到苦头的美国女人,试图在有其他文化背景的男人如中国男人那里寻求慰藉。

例如:一位从中国大陆来的大厨就与一位因受丈夫虐待而离婚的白人女子结为了夫妻。

最后一种情况是极少数追求性猎奇的美国女人,可能想在某些中国男人那里寻寻刺激。

在美国读书的中国男留学生们经常可以遇到这种情况。

在美国女人眼里,对中国男人比较正面的评价是:(1)注重家庭价值,责任感强,遵守男人和当家长的承诺;(2)感情内在、细腻、相对忠诚;(3)对女人比较舍得花费,不太计较利益得失,不像美国男人在经济上分得很清;(4)讲义气,重信诺,人情味浓,重视社会人际关系;(5)心理素质很独特,有很强的坚韧力和克制力,不容易情绪用事,变通的能力很强,较容易适应各种困难的社会和自然条件;(6)对事业比较踏实、刻苦、耐劳;(7)智力优秀,反应敏锐,领悟力强;(8)动作灵活快捷,容易掌握各种技巧性的运动。

相反,对中国男人的主要负面评价是:(1)不重视男女平等,有一定的大男子主义;

(2)不善于浪漫的外在表现,不太注意仪表和包装;(3)大多数不注重体育锻炼,身体不够强壮;(4)过于强调烹调的口味,而不注意健康食品,因而往往显得营养不良;

(5)不太注意卫生,不太注意养成良好的教养和生活习惯;

(6)不太热心公益事业,也不太注意社会公德;(7)法律观念不强,凡事喜靠人事通融;(8)创造力不强;(9)过于依赖金钱和物质利益来吸引女性。

根据有关研究材料,包括华裔在内的亚裔男人被认为保守、乏味、缺少吸引力。

例如,他们一般不会参与像飞行、跳伞、登山、野营、摩托、航海、深水潜海等西方男性喜欢的激烈运动。

此外,亚裔男性通常被认为具有大男子主义和性自我主义。

《白人男性特质》一文的作者认为,与美国白人男性相比,美国亚裔男性是“矮小、固执、不雅观、其貌不扬和缺乏自信”。

在美国,对多数亚裔男性最普遍的负面评价是男性魅力不够,在生理和心理上不容易满足女性的需要。

例如,一位身高1.70米的女子,至少要找一个1.82米的男子才觉相配。

方教授与杨教授在她们的研究中认为,随着亚裔各种地位的提高,美国人对亚裔男性的偏见逐渐有了扭转,所以亚裔男性与白种女性的通婚率有很大的提高。

她们指出了三个新趋势:一是美国影视中出现了李小龙、李杰森和王慎德一类的英武形象,甚至在一些日历中也出现亚裔男性健美的体魄;二是亚裔男性作为模范族裔被认作其经济地位比其他族裔更为稳固;三是不少女性从过去西方过于追求外在体魄的“理想男性”开始转为更注重具有内在力量的男性。

例如,有一个叫兰斯·觉的华裔男士只有1.60米,但他的白人女友对他说:“你是一个非常强大的小个子。

”另一个叫威尼·方的华裔男士的白人妻子对他说,开始她并不觉得他很具吸引力,但被他的“灵魂”征服了。

当然,所有上述所谓对中国男人的评价,可以说大都是出于某种原型偏见,因为中国是一个大国,无论从人种的角度、地理分布的角度、地区文化的角度或其他社会政治的角度,都很难有一个统一的模式来评价中国男人。

例如,中国北方人和南方人、大陆人和台湾人,或在体质特征上,或在思维和行为特征上,都有着相当的差异。

再如,以不热心公益事业一条为例。

过去美国主流社会总是抱怨,华人不把自己当作美国人,因而对美国政治不感兴趣。

然而近年来,出现所谓亚裔政治献金案以后,美国的政客们和媒体却又极力丑化和排斥亚裔参政。

美国人常常把华人一类的亚裔看作“模范族裔”。

在一些社会人士和专家学者看来,这未必是好事,有时甚至带来不利的后果,其中之一就是形成某种刻板形象的代名词。

在美国加州州立大学富勒顿分校组织的一次讨论会上,亚裔问题研究的学者们就多数认为,对亚裔的刻板形象是一个沉重的负担。

当然,美国社会对亚裔男性的形象更是相当地刻板,如只是数理好、能赚钱、不问政治及人文精神不强等。

不过以笔者的意见,这些偏见不能单怪美国人,华裔男性应该更多地进行自我反省。

自从20世纪80年代以来,越来越多的中国男人来到美国,呈现一种更加多元的状态。

此外,越来越多的美国女人访问过中国,因而对中国男人也有了更立体和多角度的观察。

这一切都会使对中国男人的原型偏见有所改观。