中药的宝典典籍大全

- 格式:doc

- 大小:447.00 KB

- 文档页数:23

中医药宝典【出处】《本经》【拼音名】Dān Shēn【别名】亦参、木羊乳(《吴普本草》),逐马(陶弘景),山参(《日华子本草》),紫丹参(《现代实用中药》),红根(《中国药植志》),紫党参(《南京民间药草》),山红萝卜(《浙江中药手册》),活血根、靠山红、红参(《江苏植药志》),烧酒壶根、野苏子根、山苏子根(《东北药植志》),大红袍(《河北药材》),蜜罐头、血参根、朵朵花根(《山东中药》),蜂糖罐(《陕西中药志》)。

【来源】为唇形科植物丹参的根。

自11月上旬至第二年3月上旬均可采收,以11月上旬采挖最宜。

将根挖出,除去泥土、根须,晒干。

【原形态】丹参,又名:郄蝉草(《本经》),奔马草(《四声本草》),长鼠尾草。

多年生草本,高30~80厘米,全株密被黄白色柔毛及腺毛。

根细长圆柱形,外皮朱红色。

茎直立,方形,表面有浅槽。

单数羽状复叶,对生,有柄;小叶3~5,罕7片,顶端小叶最大,小叶柄亦最长,侧生小叶具短柄或无柄;小叶片卵形、广披针形,长2~7.5厘米,宽0.8~5厘米,先端急尖或渐尖,基部斜圆形、阔楔形或近心形,边缘具圆锯齿,上面深绿色,疏被白柔毛,下面灰绿色,密被白色长柔毛,脉上尤密。

总状花序,顶生或腋生,长10~20厘米;小花轮生,每轮有花3~10朵,小苞片披针形,长约4毫米;花萼带紫色,长钟状,长1~1.3厘米,先端二唇形,上唇阔三角形,先端急尖,下唇三角形,先端二尖齿裂,萼简喉部密被白色长毛;花冠蓝紫色,二唇形,长约2.5厘米,上唇直升略呈镰刀形,下唇较短,圆形,先端3裂,中央裂片较长且大,先端又作2浅裂;发育雄蕊2,花丝柱状,药隔细长横展,丁字着生,花药单室,线形,伸出花冠以外,退化雄蕊2,花药退化成花瓣状;子房上位,4深裂,花柱伸出花冠外,柱头2裂,带紫色。

小坚果4,椭圆形,黑色,长3毫米。

花期5~8月。

果期8~9月。

【生境分布】生于山野阳处。

分布辽宁、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、四川、贵州、山西、陕西、甘肃、广西等地。

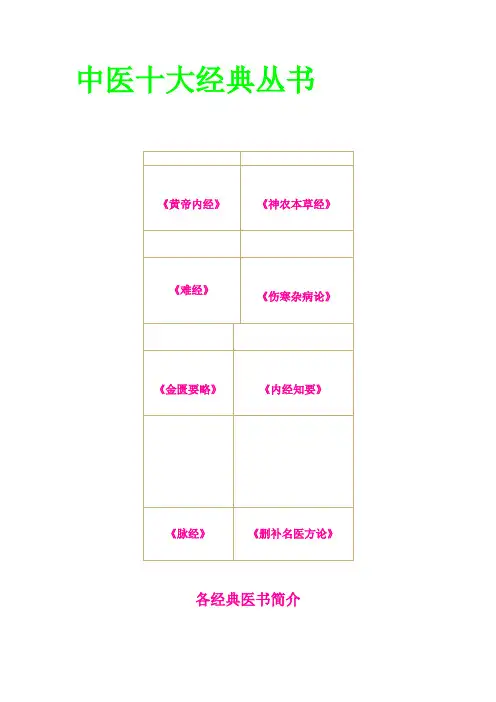

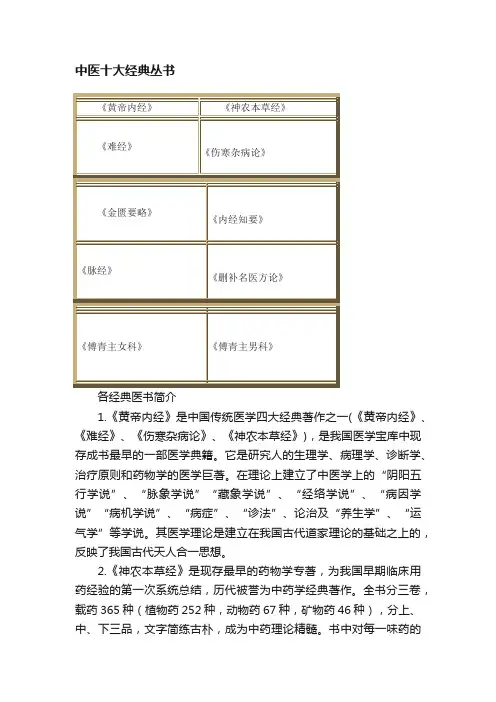

中医十大经典丛书各经典医书简介1.《黄帝内经》是中国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

它是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、论治及“养生学”、“运气学”等学说。

其医学理论是建立在我国古代道家理论的基础之上的,反映了我国古代天人合一思想。

2.《神农本草经》是现存最早的药物学专著,为我国早期临床用药经验的第一次系统总结,历代被誉为中药学经典著作。

全书分三卷,载药365种(植物药252种,动物药67种,矿物药46种),分上、中、下三品,文字简练古朴,成为中药理论精髓。

书中对每一味药的产地、性质、采集时间、入药部位和主治病症都有详细记载。

对各种药物怎样相互配合应用,以及简单的制剂,都做了概述。

更可贵的是早在两千年前,我们的祖先通过大量的治疗实践,已经发现了许多特效药物,如麻黄可以治疗哮喘,大黄可以泻火,常山可以治疗疟疾等等。

这些都已用现代科学分析的方法得到证实。

3.《难经》原名《黄帝八十一难经》,3卷。

原题秦越人撰。

“难”是“问难”之义,或作“疑难”解。

“经”乃指《内经》,即问难《内经》。

作者把自己认为难点和疑点提出,然后逐一解释阐发,部分问题做出了发挥性阐解。

全书共分八十一难,对人体腑脏功能形态、诊法脉象、经脉针法等诸多问题逐一论述。

但据考证,该书是一部托名之作。

约成书于东汉以前(一说在秦汉之际)。

该书以问难的形式,亦即假设问答,解释疑难的体例予以编纂,故名为《难经》。

内容包括脉诊、经络、脏腑、阴阳、病因、病理、营卫、俞穴,针刺等基础理论,同时也列述了一些病证。

该书以基础理论为主,结合部分临床医学,在基础理论中更以脉诊、脏腑、经脉、俞穴为重点。

其中1~22难论脉;23~29难论经络;30~47难论脏腑,48~61难论病;62~68难论俞穴;69~81难论针法。

著名的方剂古籍

以下是一些著名的方剂古籍:

1. 《神农本草经》:是中国古代最早的一部医药著作,其中记

载了许多方剂的配方和用法,对后世药方的研究和运用有着重要影响。

2. 《金匮要略》:由东晋时期的张仲景所著,收录了一百五十

五首各种方剂,是中国古代医学著作中最有影响力的一部之一。

3. 《伤寒杂病论》:由东汉时期的张仲景编写,详细记载了治

疗伤寒及其相关疾病的方剂,被誉为中医四大经典之一。

4. 《明代本草》:明代李时中所著,是一部详尽记载草药配方

和使用方法的著作,对后世中药的研究和运用起到了重要作用。

5. 《千金方》:唐代孙思邈所著,收录了多种中药方剂,内容

丰富,被后世称为“中医药百科全书”。

以上仅列举了部分著名的方剂古籍,这些古籍以其丰富的方剂配

方和治疗经验,为后世学者和医生提供了宝贵的参考和借鉴。

中医药的常用古文献典籍1.《黄帝内经》:我国现存成书最早的一部医学典籍,集中反映了我国古代的医学成就,由《素问》和《灵枢》两部分组成。

2.《神农本草经》:系统整理南北朝以前中药学资料的本草著作,被誉为中药学的经典之作。

3.《雷公炮炙论》:是唐代药物学家陈藏器编写的炮制专著,对中药的炮制方法进行了详细论述。

4.《本草经集注》:南朝梁陶弘景所撰,是对《神农本草经》的重要补充和修订,对于中药的发展产生了深远影响。

5.《重修政和本草》:宋徽宗时官修的药典,是在唐本草的基础上进行增补修订的。

6.《本草纲目》:明代李时珍所著,是中国古代药物学集大成之作,内容包括了大量医药理论和实践知识。

7.《伤寒论》:张仲景所著,总结先秦两汉时代的医学成就,创造性地将医学理论与临床实践紧密结合,称为“众方之祖”。

8.《金匮要略方论》:也是张仲景所著,主要论述内科杂病的辨证论治。

9.《巢氏诸病源候论》:巢元方所著,是一部病因病理学巨著,记述了许多疾病的症状、病因及治疗原则。

10.《温疫论》:吴又可所著,专门研究瘟疫病症及其治疗方法。

11.《难经》:又称《黄帝八十一难经》,是一部以问答形式论述中医理论和临床问题的重要著作。

12.《千金要方》:唐代孙思邈所著,内容包括了内、外、妇、儿、五官等各种疾病的治疗经验和技术。

13.《备急千金翼方》:也是孙思邈所著,与《千金要方》互为补充,进一步丰富了中医临床实践的内容。

14.《景岳全书》:明代张介宾所著,是一部综合性的医学巨著,涵盖了中医学的各个方面。

15.《医宗金鉴》:清代吴谦等编撰,是清代官修的大型医学丛书,对后世产生了重要影响。

16.《针灸甲乙经》:晋代皇甫谧所著,是我国现存最早的针灸专著,对针灸的发展起到了重要作用。

17.《小儿药证直诀》:宋代钱乙所著,是我国儿科医学的经典之作。

18.《外科正宗》:明代陈实功所著,是我国古代外科医学的重要参考书籍。

19.《本草求真》:清代赵学敏所著,是对《本草纲目》进行增补修订的一部中药学著作。

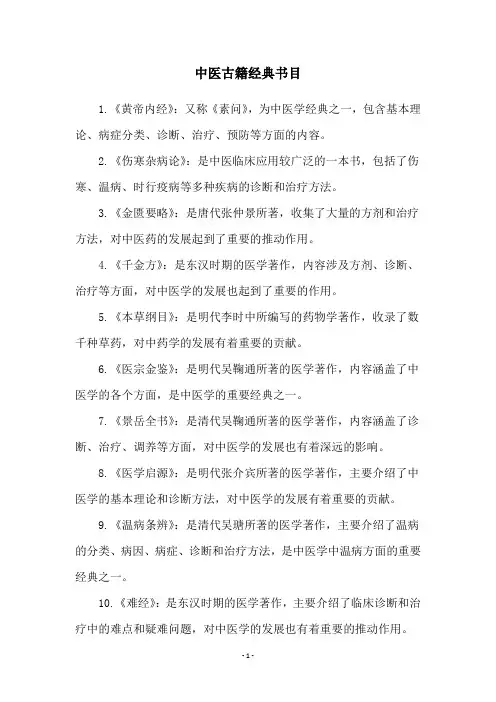

中医古籍经典书目

1.《黄帝内经》:又称《素问》,为中医学经典之一,包含基本理论、病症分类、诊断、治疗、预防等方面的内容。

2.《伤寒杂病论》:是中医临床应用较广泛的一本书,包括了伤寒、温病、时行疫病等多种疾病的诊断和治疗方法。

3.《金匮要略》:是唐代张仲景所著,收集了大量的方剂和治疗方法,对中医药的发展起到了重要的推动作用。

4.《千金方》:是东汉时期的医学著作,内容涉及方剂、诊断、治疗等方面,对中医学的发展也起到了重要的作用。

5.《本草纲目》:是明代李时中所编写的药物学著作,收录了数千种草药,对中药学的发展有着重要的贡献。

6.《医宗金鉴》:是明代吴鞠通所著的医学著作,内容涵盖了中医学的各个方面,是中医学的重要经典之一。

7.《景岳全书》:是清代吴鞠通所著的医学著作,内容涵盖了诊断、治疗、调养等方面,对中医学的发展也有着深远的影响。

8.《医学启源》:是明代张介宾所著的医学著作,主要介绍了中医学的基本理论和诊断方法,对中医学的发展有着重要的贡献。

9.《温病条辨》:是清代吴瑭所著的医学著作,主要介绍了温病的分类、病因、病症、诊断和治疗方法,是中医学中温病方面的重要经典之一。

10.《难经》:是东汉时期的医学著作,主要介绍了临床诊断和治疗中的难点和疑难问题,对中医学的发展也有着重要的推动作用。

中医十大经典丛书各经典医书简介1.《黄帝内经》是中国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

它是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、论治及“养生学”、“运气学”等学说。

其医学理论是建立在我国古代道家理论的基础之上的,反映了我国古代天人合一思想。

2.《神农本草经》是现存最早的药物学专著,为我国早期临床用药经验的第一次系统总结,历代被誉为中药学经典著作。

全书分三卷,载药365种(植物药252种,动物药67种,矿物药46种),分上、中、下三品,文字简练古朴,成为中药理论精髓。

书中对每一味药的产地、性质、采集时间、入药部位和主治病症都有详细记载。

对各种药物怎样相互配合应用,以及简单的制剂,都做了概述。

更可贵的是早在两千年前,我们的祖先通过大量的治疗实践,已经发现了许多特效药物,如麻黄可以治疗哮喘,大黄可以泻火,常山可以治疗疟疾等等。

这些都已用现代科学分析的方法得到证实。

3.《难经》原名《黄帝八十一难经》,3卷。

原题秦越人撰。

“难”是“问难”之义,或作“疑难”解。

“经”乃指《内经》,即问难《内经》。

作者把自己认为难点和疑点提出,然后逐一解释阐发,部分问题做出了发挥性阐解。

全书共分八十一难,对人体腑脏功能形态、诊法脉象、经脉针法等诸多问题逐一论述。

但据考证,该书是一部托名之作。

约成书于东汉以前(一说在秦汉之际)。

该书以问难的形式,亦即假设问答,解释疑难的体例予以编纂,故名为《难经》。

内容包括脉诊、经络、脏腑、阴阳、病因、病理、营卫、俞穴,针刺等基础理论,同时也列述了一些病证。

该书以基础理论为主,结合部分临床医学,在基础理论中更以脉诊、脏腑、经脉、俞穴为重点。

其中1~22难论脉;23~29难论经络;30~47难论脏腑,48~61难论病;62~68难论俞穴;69~81难论针法。

与中药有关的书籍

以下是一些与中药有关的书籍:

1. 《本草纲目》:这是一部明代李时中所著的中药学巨著,收录了当时已知的1892种药物,并详细介绍了它们的性质、功效和用法。

2. 《黄帝内经》:这是一部古代中医经典著作,包括《素问》和《灵枢》两部分,其中涉及了许多中药的理论和应用。

3. 《神农本草经》:这是一部汉代张仲景所著的药物学著作,收录了365种药物,并对它们的性质、功效和用法进行了详细的描述。

4. 《伤寒杂病论》:这是一部东汉张仲景所著的医学著作,主要介绍了伤寒病的病因、症状和治疗方法,其中也涉及到了一些中药的应用。

5. 《金匮要略》:这是一部唐代孙思邈所著的医学著作,主要介绍了内科疾病的诊断和治疗方法,其中也包括了一些中药的应用。

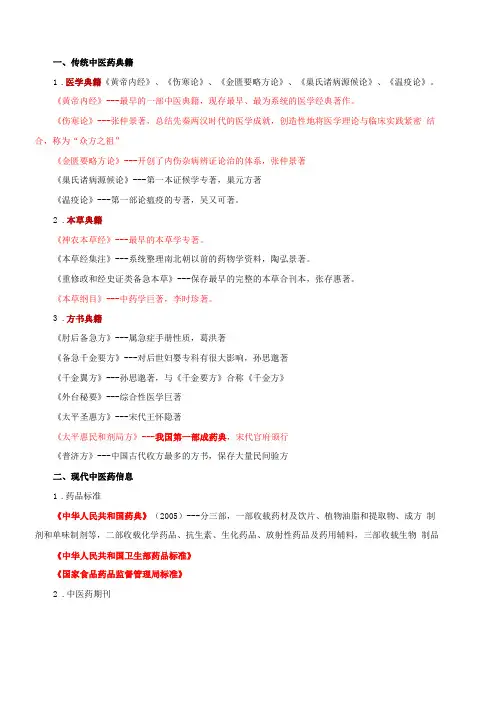

一、传统中医药典籍1.医学典籍《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略方论》、《巢氏诸病源候论》、《温疫论》。

《黄帝内经》---最早的一部中医典籍,现存最早、最为系统的医学经典著作。

《伤寒论》---张仲景著,总结先秦两汉时代的医学成就,创造性地将医学理论与临床实践紧密结合,称为“众方之祖”《金匮要略方论》---开创了内伤杂病辨证论治的体系,张仲景著《巢氏诸病源候论》---第一本证候学专著,巢元方著《温疫论》---第一部论瘟疫的专著,吴又可著。

2.本草典籍《神农本草经》---最早的本草学专著。

《本草经集注》---系统整理南北朝以前的药物学资料,陶弘景著。

《重修政和经史证类备急本草》---保存最早的完整的本草合刊本,张存惠著。

《本草纲目》---中药学巨著,李时珍著。

3.方书典籍《肘后备急方》---属急症手册性质,葛洪著《备急千金要方》---对后世妇婴专科有很大影响,孙思邈著《千金翼方》---孙思邈著,与《千金要方》合称《千金方》《外台秘要》---综合性医学巨著《太平圣惠方》---宋代王怀隐著《太平惠民和剂局方》---我国第一部成药典,宋代官府颁行《普济方》---中国古代收方最多的方书,保存大量民间验方二、现代中医药信息1.药品标准《中华人民共和国药典》(2005)---分三部,一部收载药材及饮片、植物油脂和提取物、成方制剂和单味制剂等,二部收载化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及药用辅料,三部收载生物制品《中华人民共和国卫生部药品标准》《国家食品药品监督管理局标准》2.中医药期刊3.中医药工具书与文摘《中药大辞典》---既是辞书,又是综合性本草《中国医籍大辞典》---对中医药文献首次全面系统整理与研究,堪称医籍辞书的巨著《中国方剂大辞典》《中医大辞典》---全面反映中医学术的综合性辞书4.常用药品集和专著《临床用药须知》---药典配套丛书,2005版《临床用药须知》分2卷,具有较高的实用性和权威性《中华本草》---民族药专卷,上海科学技术出版社的划时代巨著《中国中药资源志要》---系统总结中医药工作者对中药资源的研究成果《中国常用药品集》---一部常用药品信息的实用大型药学参考书《中国药品使用手册•中成药手册》---具有信息量大,内容新鲜的特点《全国中草药汇编》---对第二次中药普查的大总结5.互联网资源课堂练习:A型题1.奠定中医学理论基础的医学典籍是A.《伤寒论》B.《黄帝内经》C.《金匮要略》D.《诸病源候论》E.《神农本草经》参考答案:BX型题(多项选择题)2.《中国药典》2005年版(一部)收载有A.药材及饮片B.成方制剂C.药用辅料D.单味制剂E.提取物参考答案:ABDE第十四章医疗器械基本知识第一节医疗器械概述一、医疗器械的概念医疗器械是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,包括所需要的软件。

有关中药的典籍中医药作为中国独有的传统医学体系,有着悠久的历史和丰富的典籍。

这些典籍记录了中药的研究成果、临床经验和治疗方法,对中医药学的发展起到了重要的作用。

下面将介绍几部中药典籍及其特点。

首先是《本草纲目》。

它是明代李时中所著的一部中医药巨著,共收入药物1892种。

该书系统地归纳了中医药的各类药物,包括草药和动物矿物药,对这些药物的性味、功能、主治等进行了详细描述。

《本草纲目》内容丰富,对药物的描述准确,是研究中药的重要参考书籍。

其次是《神农本草经》。

它是我国最早的一部医药类著作,被誉为中医药学的奠基石。

据说是由传说中的中医始祖神农氏所著。

该书收录了365种良草,并详细介绍了这些草药的名称、性味、功效等内容。

《神农本草经》对中医药学的发展具有重要的影响,被后世医家视为中医的经典之作。

再次是《伤寒杂病论》。

它是东汉末年张仲景所著的一部名医著作,是中医临床经验的总结和宝库。

该书详细描述了伤寒及其他各类常见疾病的病因、病机、诊断和治疗方法,对中医药学的诊疗体系产生了深远影响。

《伤寒杂病论》中草药的运用也非常广泛,成为医学界学习的重要教材。

最后是《千金方》。

它是唐代孙思邈所著的一部医学巨著,被誉为中医药学的宝库。

该书系统地介绍了中药的药性、功效、使用方法等内容,并对各类疾病的治疗经验进行了总结。

《千金方》的特点是注重实用性和经验性,从临床应用的角度总结了大量的医疗经验和处方,对中医药学的临床实践具有重要意义。

以上介绍的几部中药典籍是中医药学宝贵的遗产,对中药的研究、开发和应用起到了重要的推动作用。

它们记录了中医药学的发展历程和丰富的临床经验,为后世医家提供了宝贵的参考资料。

这些典籍反映了我国古代医学的独特魅力和独步成就,也为中医药的传承和发展提供了重要基础。

中医药文化作为我国的国粹之一,在世界上享有盛誉,这些中药典籍为中医药学的传承与发展起到了重要的推动作用,值得我们的学习与研究。

中医方剂讲解最好的古籍

中医方剂讲解最好的古籍包括《神农本草经》、《金匮要略》、《伤寒杂病论》和《汤头歌诀》等。

1. 《神农本草经》:是中国古代最早的一部医药著作,其中记载了许多方剂的配方和用法,对后世药方的研究和运用有着重要影响。

2. 《金匮要略》:由东晋时期的张仲景所著,收录了一百五十五首各种方剂,是中国古代医学著作中最有影响力的一部之一。

3. 《伤寒杂病论》:由东汉时期的张仲景编写,详细记载了治疗伤寒及其相关疾病的方剂,被誉为中医四大经典之一。

4. 《汤头歌诀》:古代医方著作,共一卷,清代汪昂撰,刊于1694年。

书中选录中医常用方剂300余方,分为补益、发表、攻里、涌吐等20类。

以七言歌诀的形式加以归纳和概括。

并于每方附有简要注释,便于初学习诵,是一部流传较广的方剂学著作。

此外,《中医方剂大辞典》等现代著作也是学习中医方剂的优秀资料。

如需更多信息,建议阅读中医相关古籍或咨询专业医师。

古代学中药组方的经典著作古代学中药组方的经典著作在中医药领域有着重要的地位,这些著作是医药学家们多年实践经验的总结,其中包含了众多珍贵的中药组方,具有丰富的临床应用价值。

以下是一些古代学中药组方的经典著作及其特点。

一、《神农本草经》《神农本草经》是最早记载中草药的文献著作,是中医药学的重要基础之一。

此书包含了365种草药,对它们的性能、功效、应用等进行了详尽的描述。

这本著作系统地总结了古代中药,并对其进行了分类,成为后世中医药学的奠基之作。

二、《本草纲目》《本草纲目》是明代著名药学家李时中编撰的一部巨著。

全书共计52卷,记载了1892种草药,包含了古代最全的中药物学知识和中药方剂配方。

它对中草药的种类进行了详细分类,并对每种草药的药性、功效、用法等进行了深入的研究。

三、《本经逢原》《本经逢原》是明代著名医药学家李时中编著的一部盛行于明清时期的医药学著作之一。

这部著作从历代经典中选取了数百个方剂及经方药方,并进行整理和编排,形成了一套有机的理论体系,为中药使用和方剂设计提供了重要参考。

四、《温病条辩》《温病条辩》是清代医学家吴鞠通的重要著作,该书以温病理论为基础,对中药方剂的配伍、应用及药性进行了深入的讨论。

它系统整理了历代医家的经验,并提出了一系列有关温病中药组方的理论和实践指导,对中医药学的发展产生了深远的影响。

五、《金匮要略》《金匮要略》是东汉末年张仲景的医学著作,被誉为中国医学史上的奇书。

全书记载了374种方剂,并对每种方剂的药名、组成、功用等进行了详细的描述。

该书的特点是方剂简单明了,疗效确切,强调了中药方剂对疾病的病机判读和治疗方案的合理性,成为后世方剂设计的重要参考。

以上是古代学中药组方的几部经典著作,它们均凝聚了数百年的中医药学研究成果,对中医药学的发展起到了重要的推动作用。

这些经典著作不仅为中医方剂的研发提供了理论依据,而且为后世医学家们提供了宝贵的实践经验,对于临床的中药应用具有重要的指导意义。

有关中药的典籍1、《诗经》是西周时代的文学作品,也可以说是我国现存文献中最早记载具体药物的书籍。

书中收录100多种药用动、植物名称,如苍耳,芍药、枸杞、鲤鱼、蟾蜍等,并记载了某些品种的采集、性状、产地及服用季节等。

当然书中所载百余种动植物当时是否入药尚有待考证,但后世许多本草书籍中都将之作为药用。

2、《山海经》是记载先秦时期我国各地名山大川及物产的一部史地书。

它和《诗经》一样,并非药物专著,但却记载了更多的药物,并明确指出了药物的产地、效用和性能,说明人们对药物的认识又深入了一步。

《山海经》记载药物的统计,各家有所差异,一般认为大致可分为以下四类:动物药67种,植物药52种,矿物药3种,水类1种,另有3种不详何类,共计126种。

服法方面有内服(包括汤服、食用)和外用(包括佩带、沐浴、涂抹等)的不同。

所治病种达31种之多,包括内、外、妇、眼、皮肤等科疾患。

而其中有关补药和预防的记载,反映了当时我国古代预防医学思想萌芽。

可见当时药物的知识已相当丰富。

3、《黄帝内经》春秋战国时期,由于社会的变革,生产力的发展,科学文化的提高,出现了"诸子蜂起,百家争鸣"的局面。

当时的医家,以朴素的、唯物的阴阳五行学说为指导思想,以人和自然的统一观,总结了前人的医学成就。

《黄帝内经》的问世,奠定了我国医学发展的理论基础,对中药学的发展同样产生了巨大的影响。

如《素问·至真要大论》"寒者热之,热者寒之",《素问·藏气法时论》"辛散"、"酸收"、"甘缓"、"苦坚"、"咸软"等,奠定了四气五味学说的理论基础;《素问·宣明五气篇》"五味所入,酸入肝、辛入肺、苦入心、咸入肾、甘人牌,是为五入"是中药归经学说之先导;《素问·六微旨大论》"升降出人,无器不有。

中国重要中药制剂的古籍中国的中药文化源远流长,中药制剂在中医药学领域中具有举足轻重的地位。

这些中药制剂的研制和应用离不开古籍的支持和指导。

本文将介绍中国重要中药制剂的古籍,探讨其在中药学发展中的重要性。

一、《神农本草经》《神农本草经》是我国最古老的一部草药学著作,被认为是中药学的起源。

该书记载了365种草药,其中不乏中国重要中药制剂的成分。

例如,该经书中提到的人参、枸杞、黄芪等草药都被广泛应用于中药制剂的配方中。

《神农本草经》不仅为古代中医药学积累了宝贵的经验,也为现代中药制剂的研发提供了重要的参考。

二、《本草纲目》《本草纲目》是明代著名医学家李时中编写的一部古代药物学巨著。

该书共分为16卷,将草药分门别类,详细记录了各种中草药的名称、性味、功效、应用等。

其中收录了大量中国重要中药制剂的草药成分及其制剂方法。

如附子、川乌、丹参等,都有详尽的记载。

《本草纲目》是中国古代草药学和中医药学发展的里程碑,为后世中药制剂的研发提供了重要依据。

三、《本草纲目拾遗》《本草纲目拾遗》是明代的另一部重要药物学著作,作者是杨士奇。

该书是在《本草纲目》的基础上进行补充和修订的,主要增加了一些新材料和新药物的记载。

《本草纲目拾遗》不仅给中药制剂的研发提供了更多选择和参考,而且对于草药的性能、用量等方面也有进一步的补充和完善。

四、《本草经疏》《本草经疏》是明代李时中的徒弟李渔所撰写的,主要对《本草纲目》进行了详细解释和注释。

该书是对前人著作的进一步梳理和总结,对中药制剂的研发和应用有很重要的指导作用。

除了对已有草药进行说明外,书中还包括了一些新发现的草药、药物鉴定方法等内容,增加了对中药学的系统性和全面性。

五、《岭南采药录》《岭南采药录》是明代冯应奎编写的一部重要草药学著作,主要记载南方地区的中草药资源。

该书对中国南方的中药材进行全面的收集和整理,为中药制剂的研制提供了丰富的草药资源。

其中包括黄连、南丹等南方特有的草药,这些草药对于南方地区的中药制剂具有重要的作用。

中药古籍著作

中药古籍著作是指古代流传下来的关于中药的书籍,这些书籍记录了中药的药性、药效、用法、炮制方法等内容,是中药研究和应用的重要参考资料。

以下是一些著名的中药古籍著作:

1. 《神农本草经》:这是中国最早的药物学专著,成书于东汉时期,共收录了 365 种药物,被誉为“中药之祖”。

2. 《本草纲目》:这是明代医学家李时珍所著的一部药物学巨著,共收录了 1892 种药物,对中药的药性、药效、用法等进行了详细的阐述。

3. 《伤寒杂病论》:这是东汉末年医学家张仲景所著的一部医学经典,其中包括了许多中药方剂,对中医临床应用产生了深远的影响。

4. 《千金方》:这是唐代医学家孙思邈所著的一部医学巨著,其中包括了许多中药方剂和治疗方法,对中医临床应用产生了重要的影响。

5. 《医方集解》:这是清代医学家汪昂所著的一部医学著作,其中包括了许多中药方剂和治疗方法,对中医临床应用产生了重要的影响。

这些中药古籍著作不仅是中医药文化的重要组成部分,也是中药研究和应用的重要参考资料。

中医药典籍介绍

中医药经典是指中华文化传统中的治病方外,经过长期实践与总结,形成的一套经典著作,其中包括古籍、经方、医书等。

以下是一些常见的中医药典籍介绍:

1.《黄帝内经》:是中国古代医学经典之一,被誉为中医药学的基本经典,包括两部分:《素问》和《灵枢》。

2.《伤寒论》:是中医药经典之一,由东汉张仲景所著,是中医治疗传染病的基本依据。

3.《金匮要略》:是南北朝时期的医学家张仲景所著,集中了他的临床经验和治疗方法,被誉为中医药学的“临床宝典”。

4.《本草纲目》:是明朝著名药学家李时中所著,是中药学的重要经典之一,对中药及中药方的收集、考证和系统化研究做出了重要贡献。

5.《医学四大经》:包括《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》和《神农本草经》,是中医学最重要的四部经典,涵盖中医治疗、药物理论、方剂方面的内容。

以上仅是常见的中医药典籍,还有很多其他的经典著作,如《千金方》、《诸病源候论》、《外台秘要》等,这些经典对中医药学的研究和发展都有着重要的影响。

中医十大经典丛书《黄帝内经》《神农本草经》《难经》《伤寒杂病论》《金匮要略》《内经知要》《脉经》《删补名医方论》各经典医书简介1.《黄帝内经》是中国传统医学四大经典著作之一(《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》),是我国医学宝库中现存成书最早的一部医学典籍。

它是研究人的生理学、病理学、诊断学、治疗原则和药物学的医学巨著。

在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”、“经络学说”、“病因学说”“病机学说”、“病症”、“诊法”、论治及“养生学”、“运气学”等学说。

其医学理论是建立在我国古代道家理论的基础之上的,反映了我国古代天人合一思想。

2.《神农本草经》是现存最早的药物学专著,为我国早期临床用药经验的第一次系统总结,历代被誉为中药学经典著作。

全书分三卷,载药365种(植物药252种,动物药67种,矿物药46种),分上、中、下三品,文字简练古朴,成为中药理论精髓。

书中对每一味药的产地、性质、采集时间、入药部位和主治病症都有详细记载。

对各种药物怎样相互配合应用,以及简单的制剂,都做了概述。

更可贵的是早在两千年前,我们的祖先通过大量的治疗实践,已经发现了许多特效药物,如麻黄可以治疗哮喘,大黄可以泻火,常山可以治疗疟疾等等。

这些都已用现代科学分析的方法得到证实。

3.《难经》原名《黄帝八十一难经》,3卷。

原题秦越人撰。

“难”是“问难”之义,或作“疑难”解。

“经”乃指《内经》,即问难《内经》。

作者把自己认为难点和疑点提出,然后逐一解释阐发,部分问题做出了发挥性阐解。

全书共分八十一难,对人体腑脏功能形态、诊法脉象、经脉针法等诸多问题逐一论述。

但据考证,该书是一部托名之作。

约成书于东汉以前(一说在秦汉之际)。

该书以问难的形式,亦即假设问答,解释疑难的体例予以编纂,故名为《难经》。

内容包括脉诊、经络、脏腑、阴阳、病因、病理、营卫、俞穴,针刺等基础理论,同时也列述了一些病证。

该书以基础理论为主,结合部分临床医学,在基础理论中更以脉诊、脏腑、经脉、俞穴为重点。