中西方古代建筑设计经典作品

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:7

经典建筑设计构思制作人:何丽娜班级:09环艺一班学号:0904421053光之教堂作者:安藤忠雄走进安藤忠雄安藤忠雄(1941~ )“建筑必须创造这样一种场所,其精神的活力可以将人们从日常生活中解放出来。

”安藤出生于大阪市。

利用拳击比赛赢得的奖金,前往美国、欧洲、非洲、亚洲旅行,也顺便观察各地独特的建筑。

那个时候,他的摄影作品被使用在建筑师路易·康的作品集中。

安藤忠雄是双胞胎中的哥哥。

双胞胎中的弟弟是北山孝雄,在东京开设北山创造研究所,经营企业经营顾问、商品设计。

3兄弟中最小的弟弟是建筑师北山孝二郎(因为与美国建筑师彼得·艾森曼的合作而知名)。

最初的建筑作品—Rose Garden(ローズガーデン、玫瑰花园;位在神户市生田区)是在1977年时,与弟弟孝雄所属的浜野商品研究所一起共同合作。

安藤忠雄并未受过正规的建筑教育,仅在建筑公司工作过一小段时间。

在高中毕业后,参加了Semi Mode研究班(Semi Mode Seminar,Seminar是一种由大学教授创立的研究班,属于大学教育的一种),Semi Mode研究班是由已故的长泽节所创立,被称作是“传说中的美术学校”,毕业生包括饭野和好、金子功、寺门孝之、山本耀司等人,毕业生大多都是目前都在业界第一线活跃的创意工作者。

之后独自利用各种渠道学习了室内设计和制图等技巧。

在成为建筑师之前,曾经担任过以关西为中心,许多茶馆或咖啡厅的室内设计。

1969年在大阪成立安藤忠雄建筑研究所,设计了许多个人住宅。

其中位在大阪的“住吉的长屋(住吉の長屋)”获得很高的评价,大规模的公共建筑到小型的个人住宅作品,多次得到日本建筑学会奖的肯定。

此后安藤确立了自己以清水混凝土和几何形状为主的个人风格,也得到世界的良好评价。

1980年代在关西周边(特别是神户・北野町、大阪心斎桥一带)设计了许多商业设施、寺庙、教会等。

1990年代之后公共建筑、美术馆,以及海外的建筑设计案开始增加。

东西方古代设计交流与互鉴的实例

东西方古代设计的交流和互鉴可以追溯到古代时期,当时中国与古希腊、罗马、埃及、印度等文明相互影响,艺术和设计理念也互相借鉴。

下面我们看一些实例。

首先,我们来看看中西方在建筑方面的交流与影响。

中国的传统建筑风格在12世纪到13世纪时被东方印度洋另一端的古罗马文明界所借鉴,并在古罗马的建筑风格中开展他们自己的设计。

比如,当中国的唐代建筑的十字平面图与罗马的基本设计理念相遇时,就在很多方面发生了互鉴。

在中国,建筑必须与周边环境相结合,因此,唐代建筑风格注重明确和规律的长条形状,结构显得非常重要。

而在罗马建筑中,也注重手工制作和优秀的建筑材料,同时,他们的建筑更加注重封闭性与奢华。

接下来,我们探讨一些其他设计方面的交流和互鉴。

从西方和东方文明的古代艺术和设计中,我们可以看到很多设计理念上的相似之处。

在中国文化中,门磨是文人雅士装饰房间的传统装饰品。

而在西方,门磨十字架是教堂中常见的装饰品之一。

也许这只是巧合,但是这两个截然不同的文化中显然都把这个物品视为很重要的房屋装饰。

此外,在东亚和西亚的建筑和设计中,我们也可以看到各种不同的互鉴。

例如,中国的鼎和希腊的陶器和花瓶有很多相似之处。

这两种文明的瓷器和陶器被赋予了相同的象征意义和权威。

正如古希腊的陶器在对当时鲜为人知的世界的描述中扮演着重要角色,而中国的鼎也被视为一种具有很高地位的礼器和权力象征。

总之,东西方古代的设计交流和互鉴是一个持续了千年的过程,这不仅体现了人类文明相互交流、互相借鉴的普遍趋势,也真正表达了设计和文化的无国界性与普遍性。

中西方拱桥的结构特点及发展1. 拱桥的基本概念大家好,今天咱们聊聊拱桥,这个既古老又经典的建筑形式。

说起拱桥,脑海中是不是立马浮现出那种弯弯的桥身,像个大弓一样?其实,拱桥的设计可以追溯到古罗马时代,那时候的建筑师们就已经玩得非常溜了。

拱桥的原理简单来说,就是利用拱的形状,把上面的重力传递到两边的桥脚,像个稳稳的“桥爸”,给整个桥身提供支撑。

听起来简单,但做起来可是技术活儿!正所谓“没有金刚钻,别揽瓷器活”,设计和建造拱桥可不是随便拍拍脑袋就能完成的。

2. 中西方拱桥的特点2.1 中国的拱桥接下来,咱们看看中国的拱桥。

这边的拱桥可谓是美丽与实用并存,尤其是古代的石拱桥,真是让人眼前一亮!中国的拱桥一般都是用石头砌成的,造型优美,曲线流畅,宛如月牙儿挂在水面上。

更有名的,比如赵州桥,那可是我国古代桥梁建筑的巅峰之作,历经千年,依旧坚固如初。

想象一下,当你走在这样一座桥上,耳边水声潺潺,心情瞬间就美好了!这可是“人间仙境”的感觉呀。

2.2 西方的拱桥再说说西方的拱桥,那可真是另一番风味。

西方的拱桥往往更注重结构的严谨性和美观性,比如著名的罗马拱桥,简直就是工程师的杰作!他们会使用砖石、混凝土等多种材料,制作出坚固耐用的桥梁,常常用于连接城市与城市之间。

西方的拱桥还喜欢采用大跨度的设计,给人一种气势磅礴的感觉,仿佛走进了一部史诗电影。

就拿威尼斯的里亚尔托桥来说,那种古典的韵味和悠久的历史,走在上面就像穿越回了文艺复兴时期!3. 拱桥的发展历程3.1 历史沿革咱们再聊聊拱桥的发展历程。

其实,从古代到现代,拱桥的演变可谓是大浪淘沙,历经沧桑。

早期的拱桥基本上是用石头搭建的,工艺粗糙,但凭着简单的结构也能屹立不倒。

后来,随着技术的进步,开始出现了用砖石和混凝土建造的拱桥,结构更加复杂,造型也变得更加丰富多彩。

像近现代的拱桥,不仅在功能上更加完善,视觉效果也越来越惊艳,简直是“好看又好用”!3.2 现代创新在今天,咱们的拱桥更是多姿多彩,各种新材料的使用让拱桥的设计变得更加灵活。

古代希腊建筑一、古代爱琴海地区建筑:公元前3世纪出现于爱琴海岛屿、希腊半岛和小亚细亚西海岸地区,以克里特岛和希腊半岛的迈西尼为中心,又称克里特——迈西尼文化。

克里特、克里特岛的建筑全是世俗性的、著名的克诺索斯的米诺王宫。

空间高低错落。

依山而建,规模很大;建筑风格精巧纤丽、房屋开敞、色彩丰富。

宫殿西北有世界上最早的露天剧场。

迈西尼。

其文化略晚于克里特,主要是城市中心的卫城。

迈西尼卫城及泰仑卫城。

风格粗犷,防御性强。

迈西尼卫城的城门因其雕刻得名为“狮子门”。

二、古代希腊建筑:古希腊是欧洲文化的发源地,古希腊建筑是欧洲建筑的先河,范围包括巴尔干半岛南部、爱琴海诸岛屿、小亚细亚西海岸,以及东至黑海,西至西西里的广大地区。

历史分期古风时期:世纪,希腊文化传播到西亚、北非,并同当地传统相结合。

石梁柱结构体系的演进及神庙制型早期的建筑是木构架结构,以后用石材代替柱子、檐部,从木构过渡到石梁柱结构。

型制脱胎于贵族宫殿的正厅以狭面为正面并形成三角形山墙。

为保护墙面而形成柱廊。

庙宇只有一间圣厅、平面为长方形,以其窄端为正面。

布局制型有端墙列柱式、端柱式、围柱式(包括双重围柱式、假围柱式)等。

古希腊柱式古希腊的庙宇除屋架外全部用石材建造。

柱子、额枋、檐部的艺术处理基本上确定了庙宇的外貌。

希腊建筑在长期的推敲改进中稳定了一整套做法后即形成了不同的柱式(Order)盛期的两大柱式,各有自己强烈的特色。

爱奥尼(Ionic)柱式产生于小亚细亚地区,特点是比例较细长,开间较宽,柱头有精巧如圆形涡卷、柱身带有小圆面的凹槽,柱础为复杂组合而有弹性,柱身收分不明显,檐部较薄,使用多种复合线脚。

总体上风格秀美、华丽,具有女性的体态与性格。

晚期成熟的科林斯(Corinthian)柱式柱头由毛茛叶组成,宛如一个花篮,其柱身、柱础与整体比例与爱奥尼柱式相似。

美学思想与风格特征反应出贫民的人文主义世界观。

认为“美是由度量和秩序所组成的”,而人体的美也是由和谐的数的原则统辖着,故人体是最美的。

建筑欣赏(中西方不同)西方古典建筑欣赏建筑欣赏建筑是城市的成长史中最不能抽离的部分。

每个国家都有自己独特的成长历史,并在成长的中积累和养成自己独特的民族精神与气质、性格和魅力。

在不同的阶段,建筑有属于那个近世的风貌与特征,以及仅指特定时代的梦想。

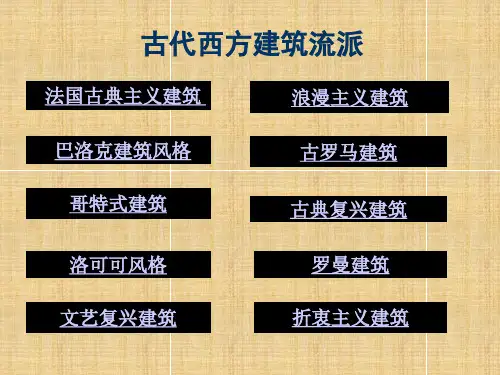

在西方古代建筑中,据后前我了解是指从古希腊到英国工业革命后前的建筑吧。

主要就以石块砌垒的。

在西方古代的绝大多数所有建筑风格上,我主要比较欣赏以下几种建筑风格。

大概有古希腊的、古罗马的、拜占庭的、哥特式的、巴洛克的、洛可可的等建筑风格。

在一会此我伺机展示一下这些风格的主要内涵和艺术的高超:古希腊的建筑艺术可以算作是是欧洲建筑艺术的与源泉宝库的。

古希腊建筑风格的特点主要是和谐、完美、崇高,古希腊的神庙建筑则是这些风格特点的集中体现者。

古希腊的柱式主要有五种,陶立克、爱奥尼克和科林斯柱式。

陶立克力透着男性体态的刚劲雄健之美。

爱奥尼克,男同性恋尽展女性体态的清秀柔和之美。

科林斯宛如满盛卷草的花篮。

陶立克柱式为白描原则的帕提农神庙、阿菲亚神庙;以爱奥尼克柱式为构图原则的画法伊端克先神庙和帕加蒙的宙斯神坛;以科林斯柱式为构图原则的典型作品列雪格拉德纪念亭等。

独创性的建筑群体是雅典卫城。

卫城在西方建筑史被誉为中建筑群体组合艺术中的一个极为成功的实例,特别是在巧妙地利用地形方面杰出。

苏美尔舍弃的建筑艺术是古希腊建筑艺术的继承和发展。

古罗马的建筑理论家维特鲁威,在其《建筑十书》中曾经指出,建筑的基本原则应当是“须讲求规例、配置、匀称、均衡、合宜以及经济”。

这可以说是对方法论古罗马建筑特点及其艺术风格的一种理论总结。

从而在屋顶造型方面,出现了在古希腊建筑中不太可能见到的“穹拱”屋顶。

正是这种“穹拱”屋顶,成为了古罗马建筑,特别是房屋类建筑与古希腊房屋类建筑最的区别。

以“圆”为主的风格,是典型的古罗马建筑的优点。

代表有古罗马大斗兽场、古希腊的潘泰翁神庙。

拜占庭建筑风格的特点,主要有四个方面:屋顶造型普遍使用“穹窿顶”、整体造型中心突出、创造了把穹顶支承在独立方柱上的内部结构方法和与之相应的集中式建筑形制以使内部空间获得了极大的自由、色彩灿烂夺目。

东西方古代设计交流与互鉴的实例导语:设计是一种跨文化的表达方式,不同地域的设计风格在交流与互鉴中不断演化和融合。

本文将通过几个实例,探讨东西方古代设计在交流与互鉴中的影响和互动,展示出不同文化背景下设计的独特魅力。

一、建筑设计的交流与互鉴东西方古代建筑设计是一种重要的交流与互鉴的载体。

东方古代建筑注重和谐与自然,以及对传统文化的尊重。

而西方古代建筑则更加注重结构和功能的完美融合。

在古代,东西方的建筑设计在贸易、文化交流等方面有着广泛的互动。

例如,古代罗马帝国的建筑设计对东方产生了深远的影响。

古罗马的圆形剧场和半圆形剧场是中国汉代建筑中的影响之一,这种形式的剧场在西方文化中非常普遍。

同时,古罗马的柱式建筑也对中国的建筑设计产生了一定的影响,如中国唐代的大雁塔采用了柱式建筑的形式。

另一个例子是东方古代建筑对西方产生的影响。

中国的园林设计在东方有着独特的地位,它注重自然景观的表现和空间的层次感。

这种设计理念在十七世纪的欧洲风景园林设计中得到了广泛应用,如法国凡尔赛宫的花园就受到了中国园林的影响。

二、家具与工艺品的交流与互鉴东西方古代家具与工艺品的交流与互鉴也是一种重要的文化交流方式。

东方古代家具注重简约、实用和自然的美感,而西方古代家具则更加注重华丽和细致的雕刻。

东方古代的屏风是一种独特的家具形式,它在西方也得到了广泛的传播和影响。

例如,十八世纪的欧洲贵族们喜欢将中国屏风作为装饰品摆放在家中,这使得东方的屏风在西方古代家具中成为一种流行的元素。

另一个例子是东方的瓷器工艺对西方产生的影响。

中国古代的瓷器工艺在世界上享有盛誉,它的细腻和独特的装饰风格深受西方文化的喜爱。

在十七世纪的欧洲,中国的瓷器成为贵族和王室收藏的对象,同时也对欧洲的陶瓷工艺产生了一定的影响。

三、服饰与服装设计的交流与互鉴东西方古代的服饰与服装设计也在交流与互鉴中发生了一系列的变化。

东方古代的服饰注重色彩的和谐与细节的装饰,而西方古代的服装设计更加注重线条和剪裁的完美。

中国古代设计对西方的影响案例一、园林设计:中国古代的园林设计对西方产生了深远的影响。

例如,中国的皇家园林设计风格“寻常山水”,在17世纪时被引入到西方欧洲。

这种园林设计注重自然景观的表现,强调山石、水池和植物的搭配,营造出宜人的环境。

西方的许多著名花园,如法国的凡尔赛宫花园和英国的伊顿庄园,都受到了中国古代园林设计的影响。

二、瓷器制作:中国古代的瓷器制作技术在西方也产生了巨大的影响。

在16世纪时,中国的瓷器逐渐传入欧洲。

西方的瓷器制作技术起初受到中国的影响,例如荷兰的蓝色白瓷就是受到中国青花瓷的启发而产生的。

后来,西方通过对中国瓷器制作技术的学习和改进,发展出了自己独特的瓷器制作工艺。

三、绘画艺术:中国古代绘画艺术对西方绘画也有很大的影响。

在18世纪时,中国的山水画和花鸟画被引入到西方,并产生了很大的影响。

西方画家们开始模仿中国的绘画风格,将中国的描绘自然景色和表现物象的技巧融入到自己的绘画中,形成了独特的风格。

四、建筑设计:中国古代的建筑设计对西方的建筑设计也有很大的影响。

例如,中国的传统建筑风格“中国式建筑”在19世纪时被引入到西方,影响了西方的建筑风格。

西方的一些建筑物,如巴黎的卢浮宫和伦敦的大本钟,都在设计上融入了中国古代建筑的元素,如拱门和屋顶。

五、服饰设计:中国古代的服饰设计对西方的服饰设计也产生了影响。

例如,中国的丝绸在古代就被广泛使用于服装制作。

在16世纪时,丝绸开始传入欧洲,西方的贵族和王室都非常喜爱中国的丝绸服装,这对西方的服饰设计产生了很大的影响。

六、家具设计:中国古代的家具设计对西方的家具设计也有一定的影响。

中国的家具设计注重实用性和美观性的结合,特别注重木材的选择和雕刻工艺的运用。

在19世纪时,中国的家具开始传入欧洲,西方的一些家具制造商开始模仿中国的家具风格,将中国的家具设计元素融入到自己的设计中。

七、陶瓷艺术:中国古代的陶瓷艺术对西方的陶瓷艺术也有很大的影响。

中国的陶瓷制作技术在古代就非常发达,中国的瓷器在世界上享有盛誉。

东西方古代设计交流与互鉴的实例介绍在古代,东西方文明曾经通过贸易、征战等方式进行交流与互鉴。

在这种交流中,设计是一个重要的方面。

本文将探讨东西方古代设计交流与互鉴的实例,包括建筑、服装、艺术等领域。

东西方古代设计交流的背景东西方古代文明的发展有不同的历史背景和文化基础。

东方文明包括中国古代文明、印度古代文明、中东古代文明等,而西方文明主要指古希腊罗马文明和中世纪欧洲文明。

这些文明之间在经济、政治、宗教和文化等方面都有交流和互动。

在交流的过程中,设计作为文化的一部分,也受到了相互影响。

通过交流与互鉴,东西方文明在设计领域逐渐形成了一些共同的风格和特点。

建筑设计欧洲哥特式教堂的东方元素在中世纪欧洲,哥特式建筑风格盛行。

这种建筑风格以宏伟、高耸的尖顶、尖形拱顶和窗户为特点,形成了独特的建筑风格。

然而,哥特式建筑并非完全独立于东方建筑设计。

在十字军东征期间,欧洲人接触到了拜占庭帝国的建筑,这对他们的建筑风格有着深远的影响。

拜占庭建筑以圆顶、穹窿和修道院为特点,与哥特式建筑中的尖顶、拱顶和教堂相似。

这种互鉴使得欧洲的哥特式教堂中融入了东方元素,为欧洲建筑带来了一种神秘而独特的气息。

中国寺庙与日本寺庙的影响中国和日本在宗教方面有着密切的联系,其中佛教是最重要的一环。

佛教起源于印度,随着传播,经过中国传入了日本。

在佛教寺庙的建筑设计方面,中国和日本都受到了印度佛教建筑的影响。

中国的佛寺以庄严、宏伟、线条简练为特点,这种建筑风格也随佛教传入了日本。

然而,日本在吸收中国佛寺的同时,也发展出了独特的寺庙建筑风格。

日本的寺庙建筑注重与自然环境的融合,如京都的清水寺,建在山坡上,背后是茂密的树林,与周围的自然景观相得益彰。

印度婚纱与西方婚礼服装的交流婚礼是一个重要的文化活动,不同文明有着不同的婚礼传统和婚礼服装。

在印度,印度教婚礼的传统服装是锡金(sari),这是一种将裙子、短上衣和头巾组合在一起的传统服装。

锡金色彩斑斓,用丝绸、金线和宝石装饰,富有东方韵味。

中西方古代建筑设计经典作品分析

在建筑风格多样化的今天,中西方古代建筑的历程是曲折而又漫长的,其中涌现出不少的经典建筑,它们不仅仅是一种风格的象征,也可能是一个时代的象征,同时还极大的影响着后续的建筑风格,它们是一个又一个、一代又一代建筑设计师们思想的结晶,有着深远的社会意义。

明清建筑在我国古代建筑中到达了最后一个巅峰,故宫是其代表作之一。

故宫坐落于北京城的中心,占地1087亩,合72万多平方米,是明、清两代的皇宫,也是世界上现存最大、最完整的古代木结构建筑群。

它集中体现了中华民族的建筑传统和独待风格。

故宫始建于1406年,是明代永乐皇帝由南京迁都北京时所建的宫城。

从总体布局上说,它可分为前后两部分,即所谓的外朝和内庭。

外朝以太和、中和、保和三大殿为中心,文华殿、武英殿作为两翼,为行使朝政的主要场所。

内庭由乾清官、交泰殿、坤宁宫和东西六宫构成,为皇室的生活居住区。

按四根柱为一间的传统进行计算,共有近万间之多,建筑面积约15万平方米。

宫殿群由紫禁城围护,城高10米,外又围以52米宽的护城河。

整座城开有东西南北四座城门,南门为午门、北门为玄(神)武门,东门为东华门、西门为西

华门。

城的四角各建有一座角楼。

整个故宫的建筑布局严谨规则,主次有序,并用形体变化、高低起伏的手法,使空间丰富多变。

午门是故宫的正门,在城墙墩台上建有一组建筑。

正中是宽九间的庑殿顶重檐大殿,两侧有联檐通脊的殿阁伸展而出,四隅各有一个高大的角亭。

这一组建筑称五凤楼,巍峨壮丽、气势浑厚。

进午门,经过一个大庭院,再过金水桥,入太和门,即是外朝的三大殿,太和在前,中和居中,保和在后,依次建筑在一个呈工字形的高大基台上。

基台高8.13 米,分3 层,用汉白玉砌筑而成。

每层当中都有石雕御路,边上都装饰有栏板、望柱和龙头。

据统计,有透雕栏板1414 块,刻有云龙翔风图案的望柱1460根,龙头1138个。

这些石雕装饰,反映了中国传统建筑独特风格的装饰艺术。

同时,在结构功能上又起着排水的作用。

栏板下,以及望校上伸出的龙头口中,都刻有小洞口。

每当下雨,水由龙头流出,恰似千龙喷水,蔚为大观。

太和殿又称金鸾殿,是皇帝发布政令和举行大典的场所。

殿高35.05 米,宽63.96 米,深37.20米,是故宫最大的建筑,也是现存全国最大的木构建筑。

它的结构集中体现了中国传统木构建筑的特点。

即,先在栓础上立木柱,柱上架大梁,梁上立小矮柱(瓜柱),再架上一层较短的梁;自大梁而上可以通过小柱重叠几层梁,逐层加高,每层的梁逐层缩短,形成重檐;在最上层立脊瓜柱,在两组构架之间横搭檩枋;在檩上铺木

椽,椽上铺木板(望板),板上苫灰背瓷瓦;由于梁架逐层加高,小梁逐层缩短,从而形成斜坡式的屋面;屋檐出挑则采用斗拱承接,既可承重,又可增添装饰效果,是中国传统建筑的又一大特色。

太和殿即采用这种结构,73 根大木柱支承梁架形成重檐庑殿式屋顶,用上檐斗拱出跳单翘三重昂九踩,下檐为单翘重昂七踩。

整座建筑庄严雄伟,富丽堂皇,起着显示皇权至尊的效果。

与外朝要求宏伟壮丽、庭院开阔明显不同,作为帝后生活居住区的内庭呈现庭院深邃的特征,东西六宫各自成一体,排列井然。

又有后苑御花园,幽美恬静,可供游乐。

整个故宫的布局,以午门至神武门作中轴,呈对称性排列。

中轴线向南延伸至天安门,向北延伸至景山,恰与北京古城的中轴线相重合。

登上景山,眺望故宫,飞檐重叠,琉璃连片,壮丽辉煌,气象万千,堪称中国传统建筑之瑰宝。

故宫作为明清24个皇帝的皇宫,不仅仅是一般的古建筑群,更是中国几千年的器用典章、国家制度、意识形态、科学技术以及学术、艺术等积累的结晶,既是中国传统文化精神的物质载体,也成为中国传统文化最有代表性的象征物。

从一定意义上说,故宫文化是经典文化,故宫体现了中华文明的精华。

故宫所代表的中国历史文化与当代中国是一脉相承的。

中国传统文化与今天的文化建设是相连的,对于任何一个民族、一个国家来说,经典文化永远都是其生命的依

托、精神的支撑和创新的源泉,都是其得以存续和赓延的筋络与血脉。

西方古代比较经典的建筑有哥特式建筑,哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。

主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。

哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位,其经典作品有巴黎圣母院大教堂等。

巴黎圣母院是一座哥特式风格基督教教堂,是古老巴黎的象征。

它矗立在塞纳,位于整个巴黎城的中心。

它的地位、历史价值无与伦比,是历史上最为辉煌的建筑之一。

该教堂以其哥特式的建筑风格,祭坛、回廊、门窗等处的雕刻和绘画艺术,以及堂内所藏的13~17世纪的大量艺术珍品而闻名于世。

虽然这是一幢宗教建筑,但它闪烁着法国人民的智慧,反映了人们对美好生活的追求与向往。

巴黎圣母院是一座典型的哥特式教堂。

它建造全部采用石材,其特点是高耸挺拔,辉煌壮丽,整个建筑庄严和谐。

雨果在《巴黎圣母院》比喻它为"石头的交响乐"。

站在塞纳河畔,远眺高高矗立的圣母院,巨大的门四周布满了雕像,一层接著一层,石像越往里层越小。

所有的柱子都挺拔修长,与上部尖尖的拱券连成一气。

中庭又窄又高又长。

从外面仰望教堂,那高峻的形体加上顶部耸立的钟塔和尖塔,使人感到一种向蓝天升腾的雄姿。

巴黎圣母院

的主立面是世界上哥特式建筑中最美妙、最和谐的,水平与竖直的比例近乎黄金比1∶0.618,立柱和装饰带把立面分为9块小的黄金比矩形,十分和谐匀称。

后世的许多基督教堂都模仿了它的样子。

圣母院平面呈横翼较短的十字形,坐东朝西,正面风格独特,结构严谨,看上去十分雄伟庄严。

巴黎圣母院正面高69米,被三条横向装饰带划分三层:底层有3个桃形门洞,门上于中世纪完成的塑像和雕刻品大多被修整过。

中央的拱门描述的是耶稣在天庭的“最后审判”。

教堂最古老的雕像(1165—1175)则位于右边拱门,描述的是圣安娜的故事,以及大主教许里为路易七世受洗的情形。

左边是圣母门,描绘圣母受难复活、被圣者和天使围绕的情形。

拱门上方为众王廊,陈列旧约时期28位君王的雕像。

这些雕像都是重建过的,原来的雕像在1793年法国大革命时被误认为是法国君王,于是被破坏拆除,到了1977年才被找到,现藏于克吕尼博物馆。

后来,雕像又重新被复刻并放回原位。

“长廊”上面第二层两侧为两个巨大的石质中棂窗子,中间是彩色玻璃窗。

装饰中又以彩色玻璃窗的设计最吸引人,有长有圆有长方,但以其中一个圆形为最,它的直径有九公尺(约10米),俗称「玫瑰玻璃窗」,其直径,建于

1220—1225年,这富丽堂皇的彩色玻璃刻画著一个个的圣经故事,以前的神职人员藉由这些图像来做传道之用。

中央供奉着圣母圣婴,两边立着天使的塑像。

两侧立的是亚当和夏娃的塑像。

第二次世界大战期间,巴黎人很怕德国人把它抢走,所以拆下来藏起来了。

第三层是一排细长的雕花拱形石栏杆。

在这里的设计中,瓦雷里·勒·迪克充分发挥了自己的想象力:他在那些石栏杆上,塑造了一个由众多神魔精灵组成的虚幻世界,这些怪物面目神情怪异而冷峻,俯着脚下迷蒙的城市;还有一些精灵如鸟状,但又带着奇怪的翅膀;出现在教堂顶端的各个角落里。

它们或在尖顶后面,或在栏杆边缘,若隐若现,它们这些石雕的小精灵们几百年来一直就这样静静地蹲在这里里,思索它们脚下那群巴黎城里的人们的命运。

巴黎圣母院之所以闻名于世,主要是因为它是欧洲建筑史上一个划时代的标志。

在它之前,教堂建筑大多数笨重粗俗,沉重的拱顶、粗矮的柱子、厚实的墙壁、阴暗的空间,使人感到压抑。

巴黎圣母院冲破了旧的束缚,创造一种全新的轻巧的骨架券,这种结构使拱顶变轻了,空间升高了,光线充足了。

这种独特的建筑风格很快在欧洲传播开来,对于当时整个欧洲都产生了极大的影响,具有不可小觑的意义。