胆红素的临床意义

- 格式:doc

- 大小:78.35 KB

- 文档页数:2

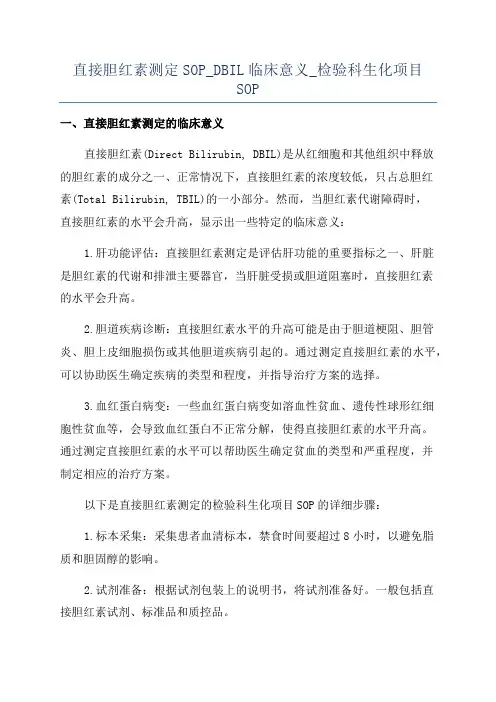

直接胆红素测定SOP_DBIL临床意义_检验科生化项目SOP一、直接胆红素测定的临床意义直接胆红素(Direct Bilirubin, DBIL)是从红细胞和其他组织中释放的胆红素的成分之一、正常情况下,直接胆红素的浓度较低,只占总胆红素(Total Bilirubin, TBIL)的一小部分。

然而,当胆红素代谢障碍时,直接胆红素的水平会升高,显示出一些特定的临床意义:1.肝功能评估:直接胆红素测定是评估肝功能的重要指标之一、肝脏是胆红素的代谢和排泄主要器官,当肝脏受损或胆道阻塞时,直接胆红素的水平会升高。

2.胆道疾病诊断:直接胆红素水平的升高可能是由于胆道梗阻、胆管炎、胆上皮细胞损伤或其他胆道疾病引起的。

通过测定直接胆红素的水平,可以协助医生确定疾病的类型和程度,并指导治疗方案的选择。

3.血红蛋白病变:一些血红蛋白病变如溶血性贫血、遗传性球形红细胞性贫血等,会导致血红蛋白不正常分解,使得直接胆红素的水平升高。

通过测定直接胆红素的水平可以帮助医生确定贫血的类型和严重程度,并制定相应的治疗方案。

以下是直接胆红素测定的检验科生化项目SOP的详细步骤:1.标本采集:采集患者血清标本,禁食时间要超过8小时,以避免脂质和胆固醇的影响。

2.试剂准备:根据试剂包装上的说明书,将试剂准备好。

一般包括直接胆红素试剂、标准品和质控品。

3.样本处理:将采集到的血清标本放入试剂盒特定的反应池内,加入适量的试剂。

4.反应:将反应池放入试剂盒中的分光光度计中,按照光度计参数设定,启动反应。

5.数据分析:根据反应的结果,使用光度计测量直接胆红素的吸光度,并根据标准曲线将吸光度值转换为直接胆红素的浓度。

6.质控品检测:每天开始工作前,需对质控品进行检测,确认试剂盒的准确性和稳定性。

7.结果判读与报告:根据测量结果和参考范围,判断直接胆红素的浓度是否正常。

将结果报告给医生或病人。

8.仪器维护:定期对光度计进行检查和维护,保证仪器的准确性和稳定性。

准确测定血清中各种不同胆红素组份的浓度,对于协助临床医师进行诊断、治疗和病情监控都具有重要意义。

如今利用HPLC已可以详细鉴定血清中各种胆红素组份及其分子形态。

目前大多数临床实验室都采用传统的重氮化合物方法测定总胆红素和直接胆红素指标,并计算出间接胆红素指标。

实验室人员和临床医师也习惯于采用术语直接胆红素来表示与葡萄糖醛酸结合的胆红素,而用术语间接胆红素来表示未结合胆红素。

然而,由于其测试方法学的局限性,直接胆红素与结合胆红素、间接胆红素与未结合胆红素之间的对应只能是近似的。

此外,由于未结合胆红素是经由计算得出的,因而当参与计算的被测组份在测定中的任何变异与差错均可能导致间接胆红素计算结果的明显误差。

Ortho-Clinical Diagnostics的VITROS 950和250临床化学分析系统采用干化学技术,可直接测定总胆红素(TIBL)、结合胆红素(Bc)、未结合胆红素(Bu)三种不同的胆红素组份,并与HPLC分离检定结果相匹配。

利用VITROS BuBc测试干片可以直接测定未结合胆红素(Bu),并且对样品的光降解和溶血等干扰因素具有较低的敏感性,因而使其具有较好的分析特异性。

这种检测方法的改进为病人的诊断和监护提供了显著的便利。

目录一、胆红素的组分二、胆红素的传统检测方法以及VITROS干化学检测方法1、胆红素的传统检测方法2、胆红素的VITROS干化学检测方法三、胆红素的临床效果四、胆红素的临床应用实例1、对新生儿用BuBc检测的说明2、非结合胆红素(B u)升高3、结合胆红素(B c)升高4、δ-胆红素检测的临床意义5、为什么直接和总胆红素不会快速下降6、真实的结合胆红素优于直接胆红素一、胆红素的组分采用传统的重氮化合物方法测定胆红素,可以得到如下指标:➢总胆红素(T-BIL),测定➢直接胆红素(D-BIL),测定➢间接胆红素(I-BIL= T-BIL-D-BIL),计算以前,人们并不了解直接胆红素是结合型的,而间接胆红素是未结合型的。

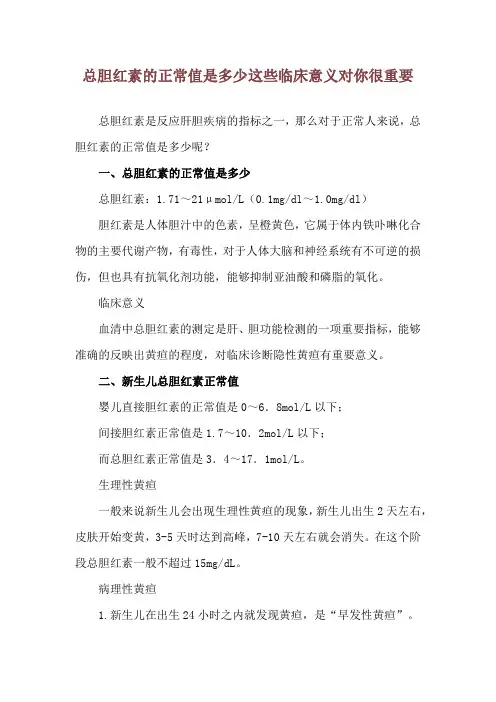

总胆红素的正常值是多少这些临床意义对你很重要总胆红素是反应肝胆疾病的指标之一,那么对于正常人来说,总胆红素的正常值是多少呢?一、总胆红素的正常值是多少总胆红素:1.71~21μmol/L(0.1mg/dl~1.0mg/dl)胆红素是人体胆汁中的色素,呈橙黄色,它属于体内铁卟啉化合物的主要代谢产物,有毒性,对于人体大脑和神经系统有不可逆的损伤,但也具有抗氧化剂功能,能够抑制亚油酸和磷脂的氧化。

临床意义血清中总胆红素的测定是肝、胆功能检测的一项重要指标,能够准确的反映出黄疸的程度,对临床诊断隐性黄疸有重要意义。

二、新生儿总胆红素正常值婴儿直接胆红素的正常值是0~6.8mol/L以下;间接胆红素正常值是1.7~10.2mol/L以下;而总胆红素正常值是3.4~17.1mol/L。

生理性黄疸一般来说新生儿会出现生理性黄疸的现象,新生儿出生2天左右,皮肤开始变黄,3-5天时达到高峰,7-10天左右就会消失。

在这个阶段总胆红素一般不超过15mg/dL。

病理性黄疸1.新生儿在出生24小时之内就发现黄疸,是“早发性黄疸”。

2.黄疸指数一下子升太高,一天增加5mg/dL以上,这种情况比较常见的是溶血型黄疸(妈妈和宝宝的血型不合)。

3.黄疸指数升得太高,有15mg/dL。

4.持续的时间太长,一般生理性黄疸持续的时间是7-10天,如果超过2周就要注意。

三、直接胆红素正常值范围直接胆红素:0~7.32μmol/L(0~0.2mg/dl)直接胆红素是由间接胆红素进入肝后受肝内葡萄糖醛酸基转移酶的作用与葡萄糖醛酸结合生成的。

临床意义当直接胆红素增高时,可能是阻塞性黄疸、肝细胞性黄疸、肝癌、胰头癌、胆石症、胆管癌等疾病引起的。

四、间接胆红素正常值范围间接胆红素:0~13.68μmol/L(0~0.8mg/dl)间接胆红素又称非结合胆红素,即不与葡萄糖醛酸结合的胆红素。

临床意义1.肝脏疾病某些恶性疾病也会导致血中的间接胆红素偏高,如急性黄疸型肝炎、急性肝坏死、慢性活动性肝炎、肝硬化等。

肝功能检查中胆红素检查的临床意义是什么肝功能检查中胆红素检查的临床意义是什么?

(1)血清胆红素是反映黄疸的一组指标。

胆红素升高与胆红素产生过多、肝细胞损

害处理胆红素能力下降和排泄障碍等因素有关。

(2)血清胆红素测量包含总胆红素、轻易胆红素、间接胆红素。

测量时总胆红素乘

以轻易胆红素的量就是间接胆红素的量。

(3)正常值为总胆红素(tbil):5.1~17.1umol/l,直接胆红素(dbil):

0~6.0umol/l,间接胆红素(ibil):5.1~13.7umol/l。

(4)胆红素指标变化的意义:

总胆红素:从tbil可以了解有无黄疸、黄疸的轻重以及肝细胞损害的程度。

如果升

高明显,常反映有严重的肝细胞损伤。

如果减少,主要见于癌症或慢性肾炎引起的贫血和

再生障碍性贫血。

轻易胆红素:轻易胆红素就是测量1分钟内呈色的胆红素,故又称为“1分钟胆红素”。

轻易胆红素增高则表示肝功能存有一定侵害,在肝细胞性黄疸和阻塞性黄疸时升高

显著,尤其就是肝内外阻塞性黄疸、胰头癌、毛细胆管型肝炎及其胆汁瘀滞综合征等时更

为显著。

间接胆红素:明显升高,见于溶血性黄疸。

由于红细胞被大量破坏,产生的胆红素超

过了肝脏的排泄能力,使血液中间接胆红素增高所致。

乙型肝炎出现的黄疸,既有肝细胞侵害对胆红素的酯化及排泄障碍,又存有因毛细胆

管炎症所引发的胆红素排出障碍,故其所发生的黄疸属肝细胞侵害混合性低胆红素性黄疸,轻易和间接胆红素均可显著升高。

胆红素异常的临床意义胆红素是用于诊断黄疸病症的惟一检查项目,又是反映肝脏分泌和排泄功能的检查项目。

对指导临床工作者对各种伴有黄疸的疾病进行治疗以及预后评估,尤其对肝胆性疾病的诊治具有着重要的意义。

胆红素包括总胆红素(TBIL)、直接胆红素(结合胆红素DBIL)、间接胆红素(非结合胆红素IBIL)。

正常人每日生成250~360mg(340~510μmol/L,平均425μmol/L),其中80%~85%来自循环中衰老的红细胞。

红细胞平均寿命120天,约1%衰老红细胞所释放的血红蛋白被肝脾骨髓内单核巨噬细胞系统吞噬、破坏和分解,在组织蛋白酶作用下,成为血红素与珠蛋白。

血红素经微粒体血红素加氧酶作用转变为胆绿素,胆绿素再由胆绿素还原酶催化成游离胆红素,因未经肝细胞摄取,未与葡萄糖醛酶结合,经血循环中与白蛋白结合,形成胆红素-白蛋白复合物运载至肝脏,便形成间接胆红素,约占胆红素总量的75%,其余部分与血循环中葡萄糖、木糖、双糖和甘氨酸结合而形成直接胆红素。

胆红素的变化主要是鉴别溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、胆汁郁积性黄疸,以先天性非溶血性黄疸。

当患有病毒性肝炎、药物或酒精引起的中毒性肝炎、溶血性黄疸、恶性贫血、阵发性血红蛋白尿症及新生儿黄疸、内出血等,以及肝脏的分泌和排泄功能发生障碍时,便会出现胆红素升高的现象,其直接胆红素或间接胆红素升高与临床病症有着直接的关系。

溶血性黄疸:通常是总胆红素35%;阻塞性黄疸:通常是总胆红素>340μmol/L,直接胆红素/总胆红素>60%。

另外,胆红素升高还要结合血清肝脏酶学检测,它包括丙氨酸基转移酶(俗称谷丙转氨酶ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(俗称谷草转氨酶AST)、碱性磷酸酶(ALP)、r-谷氨酰转肽酶(r-GT或GGT)等。

在各种酶学检测中,丙氨酸基转移酶、门冬氨酸基转移酶能敏感地反映肝细胞损伤与否及损伤程度。

以丙氨酸基转移酶最为敏感。

在临床症状黄疸出现之前,丙氨酸基转移酶急剧增高,门冬氨酸基转移酶次之。

总胆红素、直接胆红素、间接胆红素升高的临床意义

1、直接胆红素偏高:若肝细胞受损,胆红素不能正常转化为胆汁,或胆汁排泄受阻,都会引起直接胆红素偏高,引起直接胆红素偏高的常见病因有肝内及肝外阻塞性黄疸、胰头癌、毛细肝胆型肝炎及其他胆汁瘀滞综合征等。

2、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素都增高:急性黄疸型肝炎,慢性活动性肝炎,肝硬化,中毒性肝炎等。

3、总胆红素、直接胆红素增高:肝内及肝外阻塞性黄疸,胰头癌,毛细胆管型肝炎及其他胆汁淤滞综合征等。

4、总胆红素、间接胆红素增高:溶血性贫血,血型不合输血,恶性疾病,新生儿黄疸等。

5、红细胞破裂因素:肝脏的损伤,可导致乙肝患者肝脏内红细胞的大量死亡儿发生破裂,当肝脏代谢功能不足以使其转化为直接胆红素时,可引发溶血性黄疸症状。

6、干细胞病变因素:当乙肝患者体内肝细胞发生病变,亦或者胆红素不能转化为胆汁时,可导致肝脏肿大、肝内胆管受到压迫而造成胆汁排泄受损,引发血液中胆红素含量升高。

7、胆汁排泄受阻因素;譬如乙肝患者患有胆结石,胆结石可阻塞肝脏内胆汁的排泄,使得胆汁不能顺利排出肝脏,进而也可导致血液中胆红素的升高。

一、胆红素是什么?

尿胆红素是红细胞破坏后的代谢产生。

胆红素可分为未经肝处理的未结合的胆红素和经肝与葡萄糖醛酸结合形成的结合胆红素。

未结合胆红素不溶于水,在血中与蛋白质结合不能通过肾小球滤膜。

结合胆红素分子量小,溶解度高,可通过肾小球滤膜,由尿中排出,称为尿胆红素。

由于正常人血中结合胆红素含量很低,滤过量极少,因此尿中检不出胆红素,如血中结合胆红素增加可通过肾小球膜使尿中结合胆红素量增加,胆红素检测呈阳性。

二、胆红素的临床意义

胆红素检测主要用于黄疸的诊断和黄疸类型的鉴别诊断。

1. 肝细胞性黄疸

肝细胞损伤时其对胆红素的摄取、结合、排除功能均可能受损。

由于肝细胞摄取血浆中未结合胆红素能力下降使其在血中的浓度升高,所产生的结合胆红素又可能由于肝细胞肿胀、毛细胆管受压,而在肿胀与坏死的肝细胞间弥散经血窦进入血循环,导致血中结合胆红素亦升高,因其可溶于水并经肾排出,使尿胆红素试验呈阳性。

此外经肠道吸收的粪胆原也因肝细胞受损不能将其转变为胆红素,而以尿胆原形成由尿中排出,故肝细胞黄疸时尿胆红素与尿胆原均呈明显阳性。

在急性病毒性肝炎时,尿胆红素阳性可早于临床黄疸。

其它原因引起的肝细胞黄疸,如药物、毒物引起的中毒性肝炎也可出现类似的结果。

2. 阻塞性黄疸

胆汁淤积使肝胆管内压增高,导致毛细胆管破裂,结合胆红素不能排入肠道而逆流入血由尿中排出,故尿胆红素检查阳性。

由于胆汁排入肠道受阻,故尿胆原亦减少。

可见于各种原因引起的肝内、外完全或不完全梗阻,如胆石症、胆管癌、胰头癌、原发性胆汁性肝硬化等

3. 溶血性黄疸

红细胞破坏上升,因而血中间接胆红素上升,肝脏加工成直接胆红素也上升,因此有大量直接胆红素排到肠腔形成大量的尿(粪)胆素原,但尿胆红素不升高,使尿、粪颜色加深。

溶血性黄疸可见于各种溶血性疾病、大面积烧伤等。

三、胆红素偏高怎么办?

胆红素偏高一般反应肝功能问题,检测发现胆红素偏高,建议您在饮食多注意,忌烟酒,少吃辛辣、油腻食物,多吃水果;不能熬夜,注意休息。

如果多次复查胆红素都偏高,建议您去医院做一下肝胆方面的详细检查。