地质地貌简单概念

- 格式:doc

- 大小:62.50 KB

- 文档页数:6

地理学中的地质和地貌地球是一个异常复杂的行星,由许多不同层次的构成物质组成。

地理学是研究地球表面和内部的学科,其中地质学和地貌学是探索地球结构和形态变化的重要分支。

地质学主要关注地球的构造、岩石和地球内部的运动;而地貌学则研究地球表面的形态特征和地形的形成。

本文将深入探讨地理学中的地质和地貌,介绍其基本概念、重要理论和实际应用。

一、地质学地质学是研究地球构造、岩石和地球内部的学科。

它涉及了许多关键概念,如地壳、地幔和地核等。

地壳是地球最外层的薄皮壳,由岩石组成,分为陆地地壳和海洋地壳。

地幔位于地壳下方,是地球的中间层,主要由固态岩石构成。

地核是地球的内部部分,由外核和内核组成,主要由铁和镍构成。

地质学通过研究地球内部的物质组成、岩石形成和地壳运动来了解地球的演化历史。

它探索了地球内部的构造,如地震带、构造断裂和各种地层。

地质学还研究了岩石的成因和分类,帮助我们理解不同类型的岩石如何形成和分布。

此外,地质学还研究了地球上重要的地质现象,如火山喷发、地震活动和地壳运动等。

二、地貌学地貌学是研究地球表面形态特征和地形形成的学科。

地貌是指地球表面的形态特征,如山脉、高原、河流和湖泊等。

地貌的形成受到地质、气候和人类活动等因素的影响。

地貌学通过研究地表的地形和地貌过程,揭示了地貌的形成原因和演变规律。

它研究了各种地貌类型,如山地、高原、河谷和沙漠等。

地貌学还研究了河流、风、冰川和海浪等地貌作用的力量,以及它们在地形形成中的作用。

三、地质和地貌的关系地质和地貌密切相关,地质是地貌形成的基础。

不同的地质条件将导致不同类型的地貌形成。

例如,岩石的硬度和耐风蚀性将决定山脉的形成和侵蚀速率。

地震活动和地层抬升也会导致地形的变化和地貌的形成。

地貌学的研究成果也有助于地质学的发展。

通过研究地貌,我们可以了解地球表面的演变过程,为地质学家研究地球内部的构造提供线索。

地貌学还可以帮助我们发现地下资源的潜力,如矿藏、石油和水资源等。

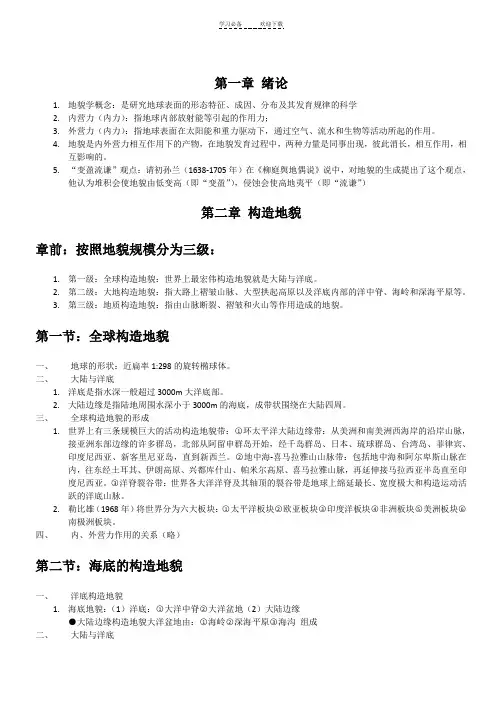

第一章绪论1.地貌学概念:是研究地球表面的形态特征、成因、分布及其发育规律的科学2.内营力(内力):指地球内部放射能等引起的作用力;3.外营力(内力):指地球表面在太阳能和重力驱动下,通过空气、流水和生物等活动所起的作用。

4.地貌是内外营力相互作用下的产物,在地貌发育过程中,两种力量是同事出现,彼此消长,相互作用,相互影响的。

5.“变盈流谦”观点:请初孙兰(1638-1705年)在《柳庭舆地偶说》说中,对地貌的生成提出了这个观点,他认为堆积会使地貌由低变高(即“变盈”),侵蚀会使高地夷平(即“流谦”)第二章构造地貌章前:按照地貌规模分为三级:1.第一级:全球构造地貌:世界上最宏伟构造地貌就是大陆与洋底。

2.第二级:大地构造地貌:指大路上褶皱山脉、大型拱起高原以及洋底内部的洋中脊、海岭和深海平原等。

3.第三级:地质构造地貌:指由山脉断裂、褶皱和火山等作用造成的地貌。

第一节:全球构造地貌一、地球的形状:近扁率1:298的旋转椭球体。

二、大陆与洋底1.洋底是指水深一般超过3000m大洋底部。

2.大陆边缘是指陆地周围水深小于3000m的海底,成带状围绕在大陆四周。

三、全球构造地貌的形成1.世界上有三条规模巨大的活动构造地貌带:○1环太平洋大陆边缘带:从美洲和南美洲西海岸的沿岸山脉,接亚洲东部边缘的许多群岛,北部从阿留申群岛开始,经千岛群岛、日本、琉球群岛、台湾岛、菲律宾、印度尼西亚、新客里尼亚岛,直到新西兰。

○2地中海-喜马拉雅山山脉带:包括地中海和阿尔卑斯山脉在内,往东经土耳其、伊朗高原、兴都库什山、帕米尔高原、喜马拉雅山脉,再延伸接马拉西亚半岛直至印度尼西亚。

○3洋脊裂谷带:世界各大洋洋脊及其轴顶的裂谷带是地球上绵延最长、宽度极大和构造运动活跃的洋底山脉。

2.勒比雄(1968年)将世界分为六大板块:○1太平洋板块○2欧亚板块○3印度洋板块○4非洲板块○5美洲板块○6南极洲板块。

四、内、外营力作用的关系(略)第二节:海底的构造地貌一、洋底构造地貌1.海底地貌:(1)洋底:○1大洋中脊○2大洋盆地(2)大陆边缘●大陆边缘构造地貌大洋盆地由:○1海岭○2深海平原○3海沟组成二、大陆与洋底三、大陆边缘构造地貌1.大陆边缘:陆地与洋底之间的过渡地带2.稳定大陆边缘:以大西洋两侧的美洲与欧洲、非洲大陆边缘比较典型,所以也称为大西洋型大陆边缘3.活动大陆边缘:在太平洋周围广泛分布着活动大陆边缘,所以也称为太平洋型大陆边缘●又分为:○1安第斯型大陆边缘○2东亚型大陆边缘第三节:陆地的构造地貌一、陆地够傲地貌分区●根据新生代板块的特点,陆地上的大型构造地貌可分为板块边界活动带、板块内部构造构造活动带和板块内部稳定区三个区域的构造地貌1.板块边界构造活动带的构造地貌:○1新生代褶皱山带:欧亚板块与南侧非洲板块、印度洋板块的碰撞,形成了连绵的阿尔卑斯山脉和喜马拉雅山脉。

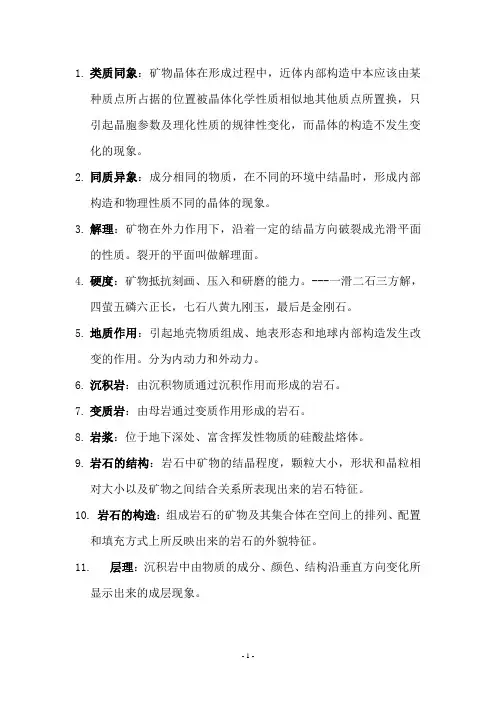

1.类质同象:矿物晶体在形成过程中,近体内部构造中本应该由某种质点所占据的位置被晶体化学性质相似地其他质点所置换,只引起晶胞参数及理化性质的规律性变化,而晶体的构造不发生变化的现象。

2.同质异象:成分相同的物质,在不同的环境中结晶时,形成内部构造和物理性质不同的晶体的现象。

3.解理:矿物在外力作用下,沿着一定的结晶方向破裂成光滑平面的性质。

裂开的平面叫做解理面。

4.硬度:矿物抵抗刻画、压入和研磨的能力。

---一滑二石三方解,四萤五磷六正长,七石八黄九刚玉,最后是金刚石。

5.地质作用:引起地壳物质组成、地表形态和地球内部构造发生改变的作用。

分为内动力和外动力。

6.沉积岩:由沉积物质通过沉积作用而形成的岩石。

7.变质岩:由母岩通过变质作用形成的岩石。

8.岩浆:位于地下深处、富含挥发性物质的硅酸盐熔体。

9.岩石的结构:岩石中矿物的结晶程度,颗粒大小,形状和晶粒相对大小以及矿物之间结合关系所表现出来的岩石特征。

10.岩石的构造:组成岩石的矿物及其集合体在空间上的排列、配置和填充方式上所反映出来的岩石的外貌特征。

11.层理:沉积岩中由物质的成分、颜色、结构沿垂直方向变化所显示出来的成层现象。

12.绝对地质年代:利用放射性同位素蜕变规律来计算矿物和岩石的形成年龄。

13.相对地质年代:利用地层之间相对的新老关系,或者他们的形成顺序以说明地层的形成时代叫。

14.矿物的结晶习性:在相同的生长条件下,一定成分的同种矿物,常有生成某一定形态的习性。

15.节理:岩石中没有明显移动的断层16.地层:地壳在发展过程中,经历的各种地质作用形成的各种成层的和非成层的岩石的总称。

17.断层:岩层受力后两侧的岩层有显著位移的断裂。

18.地垒:两组断层之间的岩块上升,两侧岩块下降的正断层。

19.地堑:两组断层之间的岩块下降,两侧岩块上升的正断层。

20.风化作用:地壳表层的岩石,在大气和水的联合作用以及温度变化和生物活动的影响下,所发生的一些列崩解和分解的作用。

高一地理会考地貌知识点地貌是指地球表面的形状、构造和变化的总和。

地貌的特点与地理位置、地质历史、气候等因素有关。

了解地貌是理解地球表面的基础,对于高中地理的学习和会考尤为重要。

以下将介绍高一地理会考中常见的几个地貌知识点。

一、高原高原是指地势高于周围地区的平坦或稍有起伏的大片地区。

高原的形成通常与内力和外力共同作用有关。

在地质活动的作用下,地壳发生抬升和运动,形成了地势较高的高原。

比如位于中国西部的青藏高原,是世界上海拔最高的高原之一,其主要地质构造是喜马拉雅造山运动的产物。

二、平原平原是指地势相对平坦的广阔地区,通常由沉积和侵蚀作用形成。

沉积平原主要由河流、湖泊以及海洋沉积物构成,如中国东部的长江中下游平原,是世界上最大的河口平原之一。

侵蚀平原则是在长期侵蚀作用下,原来的山地或高原慢慢削平形成的,如位于美国中部的密西西比河流域。

三、盆地盆地是指地势较低相对封闭的地区,由构造抬升与侵蚀作用共同形成。

盆地的形成通常与地壳构造运动有关,抬升使周围的地面垂直下沉,形成一个相对封闭的盆地。

比如四川盆地位于中国的西南部,是地壳活动的结果,也是中国最大的盆地之一。

四、山地山地是指地势较高、山脉纵横的地区,是地壳抬升和构造运动的结果。

山地通常由岩石、矿石等垂直起伏而形成,地势陡峭。

山地对于社会和地理环境的影响很大,比如喜马拉雅山脉的抬升作用导致了气候的变化和水资源的分布。

五、河谷河谷是指河流在地表削蚀下形成的地势低洼的地区。

河谷通常由河流的冲击和侵蚀作用形成,河流沿着洼地或者石化地形剧烈侵蚀。

河谷在地理上具有重要的地位,对于农业、交通和城市建设等有着重要的影响。

如长江三峡是中国著名的河谷之一,其地势陡峭、曲折,风景秀丽,也成为了旅游胜地。

六、湖泊湖泊是指由地表河流、地下水和降雨等因素的作用,形成的较低洼、有一定面积的水域。

湖泊的形成通常与河流侵蚀、堆积和地壳运动等因素有关。

湖泊在自然和人文方面有着重要的意义。

1.包气带:地表下一定深度,岩石中的空隙被重力水充满,形成地下水面。

以地下水面为界,其上者称包气带,其下的含水地带称为饱水带2.风成黄土:在地质时代中的第四纪期间,以风力搬运的黄色粉土沉积物3.次生黄土:原生黄土地层再受风力以外的营力搬运,主要是洪积、坡积、冲积成因的沉积物4.冰川:是地面上缓慢运动着的巨大冰体,在重力作用下有一定的运动5.冰期:气候寒冷,陆地上流水冻结,发育大规模冰川的6.冻土地貌:在多年冻土区,地下具有一定深度和一定厚度的冻土层,地表则发生周期性的冻融作用,结果形成一种特殊的地貌7.我国第四纪冰期:第四纪气候以全球大幅度的周期性冷暖变化为特征,表现为冰川作用的盛衰和气候带的移动,即冰期和间冰期的更替8.海进:由于各种原因引起在相对短的地史时期内,陆地相对于海面下沉,并使海水侵入陆地的现象9.海退:在相对短的地史时期内,因海面下降或陆地上升,造成海水从大陆向海洋逐渐退缩的地质现象10.地质环境:大气圈、水圈、生物圈和科学技术研究所能达到岩石圈之总称又称自然环境11.地质灾害:由于自然或人为作用,多数情况下是二者共同作用引起的在地球表层比较强烈的危害人类生命财产和人类赖以生存与发展的资源、环境的事件或现象12.元素的地质循环:在风化壳发展演变中,各种元素不断迁移,并由一种形态演变为另一种形态.1.矿物:天然形成的单质或化合物,具有一定的化学成分,绝大多数为晶质固态的无机物,稳定于一定的物理化学条件。

2.类质同象:晶体中某种质点被类似质点所顶替而能保持原有晶形构造类型,只稍微改变其劲歌常熟的现象。

3.结晶习性:指在相同生长条件下,一定成分的同种矿物,常有生成某一形态的习性。

4.同质多象:化学成分相同的物质,在不同的环境条件下会形成构造和性质完全不同的晶体现象。

5.原生矿物:有内生作用形成的矿物;次生矿物:由外生作用生成的矿物。

6.解理:矿物受力后沿一定结晶方向裂开成光滑面的性质。

7.硬度:矿物抵抗外来机械作用的能力。

地理中的地质与地貌地理学是一门研究地球表面及其上的人类活动的学科,包含了许多分支领域。

其中,地质与地貌是地理学中两个重要的方面。

地质学关注地球内部结构、岩层和地壳运动等,而地貌学则研究地表形态的形成过程和特征。

本文将深入探讨地理中的地质与地貌。

一、地质学的基本概念与研究内容地质学是研究地球的物质组成、内部结构、演化历史以及地球表面造成的各种现象的学科。

地质学家通过对岩石、矿物、岩层等地质要素的研究,可以了解地球的演化历史和地壳变动规律。

地质学的研究内容主要包括以下几个方面:1.1 岩石与矿物学岩石与矿物学是地质学的基础学科,研究岩石和矿物的成分、构造和性质,通过对其特征的分析判断地下岩层的变化情况。

1.2 岩层与地层学岩层与地层学研究岩层地层的分布、演化历史及其相互关系。

通过对不同地层中的化石进行研究,可以推测古生物的演化过程和古地理环境的变化。

1.3 构造地质学构造地质学研究地球的构造特征、地震活动和地质构造运动等现象。

通过对地质构造的观察和研究,可以理解地壳运动的机制和地震的发生规律。

1.4 沉积地质学沉积地质学研究沉积作用的过程与特征,包括河流、湖泊、海洋等自然界中的沉积过程和沉积物的形成。

二、地质现象对地貌的影响地质现象是地形地貌形成的基础,不同的地质过程会造成不同的地形特征。

常见的地质现象有地壳运动、火山喷发、地震等。

2.1 地壳运动地壳运动是地球地质演化过程中的一项重要活动,包括构造抬升、地壳变形和断裂错动等。

地壳运动导致的地形变化包括山脉的抬升、地表的隆起和裂谷的形成。

2.2 火山喷发火山喷发是地球表面物质和能量向地表释放的一种现象。

火山形成的火山喷发物质在地表堆积形成火山锥体,而喷发物质的不同特性会影响火山的形态。

2.3 地震地震是地球内部能量释放的结果,地震会引起地壳的震动和位移。

地震活动可以导致地表的地貌改变,如断层和岩石的破裂等。

三、地貌的分类与形成地貌是指地球表面的各种形态和地形特征,地形是地貌的重要组成部分。

高考地理地貌与地貌类型地貌是指地壳表面形成的各种地形和地表特征的总称。

它是地球表面构造活动的结果,是地球长期以来的地壳演化过程中形成的产物。

对于地理学考试来说,地貌是一个重要的考点,在考试中对地貌及其类型的认识和理解是获得高分的关键。

一、地貌的定义与分类地貌是地壳上陆地表面的各种形态的总称。

地貌的形成与构造运动、风化作用、水的作用、冰雪和重力的作用等有关。

地貌有多样性,根据不同的标准进行分类,可以分为以下几种类型:1. 高原:指相对平坦和连绵的地表,具有较高的海拔和广阔的面积。

高原通常由巨大的岩石块状构成,是地壳构造抬升后的产物。

例如,青藏高原是世界上最大的高原之一,由造山运动形成。

2. 山脉:是地壳的隆起带,具有较大的海拔和陡峭的坡度。

山脉是由地壳板块的挤压和隆起形成的,代表性的山脉有喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉等。

3. 山地:是指在山脉周围形成的地形,其地势较高,坡度较大。

山地通常由多个山峰和山谷组成,地形起伏较大。

中国的川西高原就是一个典型的山地地貌。

4. 平原:是相对平坦和广阔的陆地表面,没有明显的起伏。

平原通常由沉积物覆盖而成,是河流冲积、风力作用和海洋沉积的结果。

黄河中下游平原、长江三角洲都是中国的广阔平原地貌。

5. 丘陵:介于山地和平原之间,地势较高,但坡度较缓。

丘陵通常由构造抬升和侵蚀作用共同形成,地形起伏较小。

英国的丘陵地貌是世界上最有代表性的。

6. 河谷:是河流侵蚀剧烈地区形成的地形,具有狭长而陡峭的特点。

河谷分为V型谷和峡谷两种类型,是水的作用造成的。

云贵高原的剑门关就是一个典型的河谷地貌。

二、地貌类型的形成原因地貌类型的形成与多种因素有关,主要包括地质构造、气候、水文、生物和人类活动等。

1. 地质构造:地质构造是地貌形成的基础,地壳运动会导致地形的隆起和沉降。

例如,地壳的抬升会形成高原和山脉,而地壳的下降会形成低洼地区和盆地。

2. 气候:气候对地貌的形成起着重要的作用。

气候可以通过降水、风力、冰雪和温度等因素影响地表的风化和侵蚀过程。

地理高一知识点地貌地理学中的地貌是指地球表面上地势形态的各种特征和变化。

它是地球形成和发展的结果,受到地质、气候、水文等因素的综合影响。

地貌的研究对于我们理解地球的演化历史和预测自然灾害具有重要意义。

本文将介绍地理高一阶段的地貌知识点,帮助你掌握地貌的基础概念和主要类型。

一、地貌基础概念1. 地貌的含义地貌是指地球表面上各个地区的地势形态和地表特征的总和,包括山脉、平原、丘陵、盆地、峡谷等各种形态。

2. 地貌的形成原因地貌的形成原因主要有地质作用、气候作用、水文作用等。

地质作用包括地壳运动、火山作用、构造抬升等;气候作用包括风蚀、冰蚀、水蚀等;水文作用包括河流侵蚀、海洋侵蚀、地下水溶蚀等。

3. 地貌的分类标准根据地貌形态的特点和成因,地貌可以分为构造地貌、侵蚀地貌和沉积地貌。

构造地貌是由地壳的抬升和下降引起的地貌变化;侵蚀地貌是由水、风、冰等侵蚀力量造成的地貌类型;沉积地貌是由河流、冰川、河口等沉积作用形成的地貌类型。

二、地貌类型1. 山地山地是地表上相对较高的地区,通常由连续的山峰、山脊和陡峭的山坡组成。

山地的形成主要是由地壳运动引起的,如地山脉的抬升、构造斜坡的形成等。

2. 平原平原是较为平坦的地貌类型,通常位于山地和海洋之间。

平原主要由沉积作用形成,如河流沉积平原、冰川冲积平原等。

平原是重要的农业和居住区,拥有广阔的耕地资源。

3. 丘陵丘陵是介于山地和平原之间的地貌形态,具有相对较低的海拔和坡度。

丘陵的形成通常是由侵蚀作用引起的,如河流侵蚀形成的河谷丘陵、风蚀形成的风成丘陵等。

4. 盆地盆地是相对于周围的山脉或高地而言,中间部分下陷形成的地区。

盆地通常是由地壳运动引起的,如地块下陷形成的地块盆地、断裂活动引起的断块盆地等。

盆地内通常积聚着丰富的矿产资源。

5. 河流河流是地表水体在重力和水文作用下沿着一定路径流动形成的地貌类型。

河流通常由源头、上游、中游、下游和出海口组成。

河流对地貌的塑造和改变具有重要作用,如侵蚀谷地、形成洪积平原等。

考研地理掌握地形地貌的基本概念地形地貌是地理学中的重要概念,对于考研地理学科的学习和应试都具有重要意义。

地形地貌指的是地表上地势的形状、起伏和组成,以及地壳的构造和变动所引起的地貌变化。

下面将从地形地貌的定义、形成与分类三个方面展开论述。

一、地形地貌的定义地形地貌是指地球表面的复杂地貌系统,是地球地壳构造、内外力作用、气候与水文作用的结果。

简单来说,地形地貌是由地质变化、自然作用和人类活动等多种因素共同作用而形成的地表地貌形态总体。

地形地貌的形成与地质沉积、水文地理、气候变化等因素密切相关。

二、地形地貌的形成地形地貌的形成可以归结为两个主要因素:地内因素和地外因素。

地内因素主要包括地质构造、岩性特征、地壳的抬升和降落等;地外因素主要包括水文地理过程、风蚀作用、冰雪作用和重力作用等。

地形地貌形成的过程是地表经过漫长时间的地质和地貌变动所积累形成的产物,是地球表面不断变化的结果。

三、地形地貌的分类地形地貌的分类可以分为三个层次:大地形地貌、中地形地貌和小地形地貌。

大地形地貌指的是全球范围内的地形特征,例如山脉、沿海地带、高原等。

中地形地貌指的是地域范围内的地形特征,例如盆地、河流、湖泊等。

小地形地貌指的是局部范围内的地形特征,例如岩石峰群、沙丘、峡谷等。

地形地貌的分类可以通过观察地势高低、坡度陡缓、地貌特征等来进行判断。

总结起来,地形地貌是地理学中的重要概念,是地球表面地势形状、起伏和组成的总体表现。

地形地貌的形成与地质变化、自然作用和人类活动等因素紧密相关,可以分为地内因素和地外因素。

地形地貌的分类可以从大地形地貌、中地形地貌和小地形地貌三个层次进行划分。

在考研地理学科的学习中,地形地貌是必须掌握的基本概念,对于理解地球表面的形态和学科知识的综合应用具有重要意义。

地貌与地形地貌地貌是指地球表面在时间和空间上的地形特征,它包括山地、丘陵、平原、河流、湖泊等以及它们之间的相互关系。

地形地貌的形成与许多因素息息相关,如地壳运动、气候、地质构造、沉积作用等。

本文将探讨地貌与地形地貌的概念、形成原因以及对人类活动的影响。

一、地貌与地形地貌的概念地貌是指地球表面的各种形态特征。

它是由于地壳运动、气候及水体的作用而形成的。

地貌的形成受到许多因素的影响,如地质构造、沉积作用、风蚀、水蚀等。

地貌是地表形态特征的总称,是地形地貌的核心概念。

地形地貌是指地球表面所具有的各种地形、地貌类型和地貌坡降的综合表现,是由地球地殻運動和风化侵蚀所形成的。

它是地貌的一种综合性表现,是指地球表面各种地形特征分布的总和。

地形地貌以地貌单元为基本要素,揭示了地表的空间结构和地形形成的平衡状态。

二、地貌与地形地貌的形成原因1. 地质构造运动:地球上存在山脉、断裂带、地壳下陷等地质构造,当地质构造发生运动时,会导致地表发生变化,形成各种地形地貌。

例如,地壳的抬升和下沉会形成山地和海洋;断层运动会导致地表产生断崖、峡谷等地貌。

2. 气候和水体的作用:气候对地貌的形成影响巨大。

风化作用、冰蚀作用、河流侵蚀等都是气候和水体的重要作用。

气候决定了风、雨、雪等自然力量对地表的侵蚀和改造程度,从而形成各种地形地貌。

3. 人类活动的影响:人类的活动也对地表地貌产生了重要的作用。

过度的土地利用、森林砍伐、水土流失等都会导致地表的变化,进一步影响地貌的形成。

三、地貌与地形地貌对人类活动的影响1. 农业和耕地利用:地貌对农业和耕地利用有着重要影响。

山地和平原的分布决定了不同地区的农田面积和形态。

山地地貌不利于机械化农业的发展,而平原地貌则有利于大规模农业生产。

2. 水资源和水利工程:地貌对水资源的分布和利用起着决定性作用。

山地地貌的存在会导致水资源的集中和河流的形成,为水利工程的建设提供了基础。

3. 旅游业发展:地貌与地形地貌对旅游业的发展起着重要作用。

初中地理地貌知识点归纳总结地貌是指地球表面形成的地形特征。

在初中地理学习中,地貌是一个重要的内容,它关乎着地球的地表结构、自然环境和人类活动。

本文将对初中地理地貌知识点进行归纳总结,供学生们学习参考。

一、地貌基本概念地貌是指地球表面形成的地形特征。

地貌可以分为大陆地貌和海洋地貌两类,包括山地、高原、丘陵、平原、盆地、河流、湖泊、海洋等。

地貌的形成主要受地质作用的影响,如构造抬升、侵蚀作用、沉积作用等。

二、大陆地貌1. 山地山地是地壳的断裂抬升或地壳挤压形成的地形。

山地通常具有陡峭的山峰、峡谷、山脊等特征,地势起伏剧烈。

山地可以分为喀斯特山地、火山山地、抬升山地等几种类型。

2. 高原高原是地壳抬升后块状物质受风化和侵蚀作用,形成平坦或微起伏的地貌。

高原通常海拔较高,且地势相对平坦,适宜农业和牧业发展。

例如中国的青藏高原和黄土高原。

3. 丘陵丘陵是在长期风化和侵蚀作用下形成的地貌。

丘陵地貌起伏不大,坡度适中,通常适宜农业发展。

例如中国的华北丘陵。

4. 平原平原是沉积作用形成的大片平坦地貌。

平原地势低平,土壤肥沃,适宜农业和人口聚集。

例如中国的长江中下游平原和松嫩平原。

5. 盆地盆地是地壳下陷形成的地形,通常处于山地或高原的内部。

盆地地势相对低洼,多为基岩或沉积物填充。

例如中国的四川盆地和塔里木盆地。

三、海洋地貌1. 海岸地貌海岸地貌是海洋侵蚀和沉积作用形成的地貌。

海岸地貌包括海岛、海峡、海湾、海蚀平台等,是海洋和陆地的交界地带。

例如中国的辽东半岛和华南沿海地区。

2. 海底地貌海底地貌是海洋地形的研究对象,包括大陆架、大洋深海平原、海山、海沟等。

海底地貌对海洋生态和资源分布具有重要影响。

四、地貌对人类的影响地貌不仅影响着自然环境和地理过程,也对人类活动产生重要影响。

1. 农业发展不同地貌类型对农业发展具有不同的影响。

平原地貌适宜农业发展,丘陵地貌适宜果树种植,高原地貌适宜畜牧业,山地地貌适宜林业等。

2. 水资源利用地貌对水资源的分布和利用有重要影响。

初中地理地形地貌的知识点梳理地貌是地球表面上各种自然地物的形状、特征及其组合的总称,是地形、地貌的统称。

地貌是地球地表面所呈现的形状、地貌特征及其组合的总称,是地球地形特征的综合反映。

地貌是地球表面形成的一个重要标志,代表着地形、地质、气候、水文、土壤等自然环境要素对地面造型的表现和构建结果。

地貌是地球物理自然环境的一个重要组成部分,是研究地球表面形态学及其形成过程的一门学科,是地理学的一个重要分支。

地貌研究的主要内容包括地形、地貌的描述、分类、规律及其动力、发育和演变。

地形是地面的形状状态及其相应特征的总和,是地球表面的地形地貌形态特征的主要表现。

地形的组成因素包括地表起伏、山地、丘陵、平原、高原、台地、盆地、山谷、峡谷、河流、湖泊、海岸线等。

地形的演化过程主要受地质、气候和水文等自然因素的作用。

地形不仅影响着地表水文、土壤等自然环境要素的空间分布和运移,也对人类活动具有重要的影响。

地形地貌是地球表面形态和地层结构及其相应特征的总和,是地球物理自然环境的一个特征表现。

地形地貌的主要形态特征包括地表起伏、地势高低、地形复杂程度、地貌类型及其分布规律。

地形地貌的形成原因主要包括地质因素、构造因素、水文因素、风化侵蚀等自然因素以及人类活动等人为因素。

地形地貌的分类主要有以下几种:按形态特征分为高山地形、丘陵地形、平原地形、盆地地形、岛屿地形等;按成因分为构造地形、沉积地形、侵蚀地形等;按时差分为原始地形、次生地形等。

地形地貌的演化过程主要包括:地质演化过程、构造演化过程、侵蚀作用、沉积作用等。

地质演化过程主要包括地球地表的构造变动、地壳构造活动、地震活动等。

构造演化过程主要包括板块运动、火山活动等。

侵蚀作用主要包括河流侵蚀、海岸侵蚀等。

沉积作用主要包括风沙沉积、水流沉积等。

地形地貌反映了地球物理自然环境形态状态和地质演化过程,是地理学的重要内容之一、地形地貌的特征和演化规律对地学、生态学、环境科学等学科有重要的参考价值,也对城乡规划、资源开发利用和环境保护等具有重要的指导意义。

地貌与地形特征地貌是地球表面的自然风景,它具有独特的地形特征。

地貌和地形特征之间存在紧密的联系,通过研究地貌和地形特征,我们可以更好地理解地球的演变和形成过程。

本文将介绍地貌和地形特征的概念以及它们的分类和影响因素。

一、地貌的概念地貌是地球表面的风景,是地壳变化和运动的结果。

它包括平原、山地、丘陵、河流、湖泊、海洋、沙漠等各种地形形态。

地貌通过地形特征的组合和变化,呈现出多样的面貌,展示了地球长期以来的演变历程。

二、地形特征的分类地貌的形成与地球上多种地形特征的相互作用密切相关。

地形特征是地貌的基本组成部分,可以分为以下几类。

1. 平原平原是地球表面相对平坦的区域,通常位于海拔较低的地区。

平原地形特征简单,地势较平坦,主要由沉积物或火山喷发形成。

平原有助于农业的发展,也是人类居住、工业和交通运输的重要区域。

2. 山地山地是地球表面的高地区域,地势较高且地形陡峭。

山地通常由构造抬升、地壳运动或火山活动形成。

山地地形特征多样,包括山峰、山脉、山谷等。

山地对气候和生态环境有着重要的影响。

3. 丘陵丘陵是介于平原和山地之间的地貌类型。

丘陵相对平缓,地势较低,通常由侵蚀和沉积作用形成。

丘陵地形碎石较多,适宜农业发展。

4. 河流河流是地球上水系的重要组成部分,具有独特的地形特征。

河流发源于山地或高地,穿过平原、丘陵和山谷,形成各种地貌类型,如峡谷、瀑布、河流三角洲等。

河流对地貌的形成和改变有着重要的作用。

5. 湖泊和海洋湖泊和海洋是地球上的水体,具有广阔的地形特征。

湖泊通常位于低洼地区,由于水文地质条件不同而呈现出不同的地貌特征。

海洋是地球上最大的水体,对全球地貌和气候有着重要的影响。

6. 沙漠沙漠是地球上干旱地区的特殊地貌类型。

沙漠地形特征主要由风力侵蚀和沉积作用形成,包括沙丘、石质地面和干涸的湖泊。

沙漠对气候和生态环境有着重要的影响。

三、地形特征的影响因素地形特征的形成与多种因素相互作用密切相关,主要包括以下几个方面。

绪论一、地质学的概念及特点1、地质学的定义地质学是研究地球及其演变的一门学科。

主要是研究地壳的物质组成、变化和发展历史及古生物变化历史的一门学科。

(物质、运动形式、演化)2、地质学的特点(1)空间上的广阔性与地域上的差异性(2)时间上的悠久性(3)(地质)变化过程的复杂性(4)地质记录的残缺性二、地貌学的定义及特点1、地貌学是介于地质学与自然地理学的一门边缘学科,是研究地表形态特征、成因分布及发展规律的一门科学。

2、地貌发展的动力:地貌发展的动力来自地质作用中内、外营力的相互作用三、地质地貌学与农业科学和环境科学的关系1、土土壤的特性受母岩类型、地貌特征、地质演化史等因素的影响,土壤的分类、区划、调查等方面,要考虑各地区具体的自然条件和地质条件、土壤的改良利用大多数和当地地质地貌条件有关。

2、水(坎儿井、都江堰)合理利用地表水、地下水,寻求地面水、地下水的地质运动规律,寻找水源、防止水土流失等方面,根据地质条件兴修水利,改善农业生产条件。

3、肥农业上所用的大多数肥料、农药、土壤改良剂都是地质作用的产物,因而这些矿物的开发对农业将有很大的作用。

第二章一地球的形状“梨”形或旋转椭球体二、重力异常、磁异常、地热异常、剩余地磁重力异常:实测重力值与正常重力值不相符合,这种偏差称为重力异常。

磁异常:地磁三要素实测值与正常值不一致的现象叫磁异常地热异常:地热增温率大于该地区的平均值叫地热异常剩余地磁:岩石在形成过程中所获得的磁性三、圈层结构(岩石圈、软流层概念;三个分层界面)1、地球的外部圈层大气圈:连续包围在地球最外面的空气圈,主要组成为N(78%)、O(21%)、Ar(0.93%)CO2、水蒸汽及少量的尘埃。

根据大气的性质、成分等又可分为对流层、平流层、电离层、散逸层。

对流层:集中了大气质量的3 /4和几乎全部的水汽,而厚度最簿,并随纬度、季节而不同,在高纬地区平均8~9km ,中纬地区平均10~12km,低纬地区平均17~18km,夏季大于冬季。

1.包气带:地表下一定深度,岩石中的空隙被重力水充满,形成地下水面。

以地下水面为界,其上者称包气带,其下的含水地带称为饱水带2.风成黄土:在地质时代中的第四纪期间,以风力搬运的黄色粉土沉积物3.次生黄土:原生黄土地层再受风力以外的营力搬运,主要是洪积、坡积、冲积成因的沉积物4.冰川:是地面上缓慢运动着的巨大冰体,在重力作用下有一定的运动5.冰期:气候寒冷,陆地上流水冻结,发育大规模冰川的6.冻土地貌:在多年冻土区,地下具有一定深度和一定厚度的冻土层,地表则发生周期性的冻融作用,结果形成一种特殊的地貌7.我国第四纪冰期:第四纪气候以全球大幅度的周期性冷暖变化为特征,表现为冰川作用的盛衰和气候带的移动,即冰期和间冰期的更替8.海进:由于各种原因引起在相对短的地史时期内,陆地相对于海面下沉,并使海水侵入陆地的现象9.海退:在相对短的地史时期内,因海面下降或陆地上升,造成海水从大陆向海洋逐渐退缩的地质现象10.地质环境:大气圈、水圈、生物圈和科学技术研究所能达到岩石圈之总称又称自然环境11.地质灾害:由于自然或人为作用,多数情况下是二者共同作用引起的在地球表层比较强烈的危害人类生命财产和人类赖以生存与发展的资源、环境的事件或现象12.元素的地质循环:在风化壳发展演变中,各种元素不断迁移,并由一种形态演变为另一种形态.第一章1.简述硅酸盐类矿物结晶构造特征。

根据硅氧四面体是否连接及连接方式不同,主要分为为五种:1)岛状构造硅酸盐:硅氧四面体孤立存在或每两个以一角顶相连组成孤立四面体。

此种构型矿物微粒状。

2)环状构造硅酸盐:分别有3、4、6、个四面体以两个角顶连接而成环状硅氧骨干。

3)连状构造硅酸盐:硅氧四面体彼此一两个角顶相连,沿空间无限延伸成链状骨干。

4)层状构造硅酸盐:硅氧四面体以三个角顶相连,组成无限延伸的平面层。

矿物为板状或层状。

5)架状构造硅酸盐:以全部四个角顶与其他四面体相连,组成立体空间内无限扩展的骨干。

2.简述矿物的晶体化学分类法及各类代表矿物。

晶体化学分类法:以矿物成分、构造为基础的分类方法。

一)自然元素(单质或非金属)金刚石二)硫化物(元素与硫结合)闪锌石三)卤化物(卤族元素化合物)岩盐四)氧化物及氢氧化物,包括元素同氧结合(石英)、金属氧化物与水联合派生(铝土矿)。

五)含氧盐:硅酸盐(橄榄石)、含水硅酸盐(绿泥石)、硫酸盐(石膏)、碳酸盐(白云石)、磷酸盐(磷灰石)。

3.常见矿物的主要鉴定特征。

矿物的形态:单体形态,双晶,集合体形态。

物理性质:颜色和条痕,透明度和光泽,相对密度,硬度,解理与断口,矿物的其他物理性质。

化学性质:分类与鉴定等有关矿物方面的基本知识。

第二章1,什么是岩浆岩结构和构造?岩浆岩构造和结构有何特征。

(一)岩浆岩结构:指岩石的组成部分(包括矿物和玻璃质)的结晶程度,晶粒大小,自形程度及其相互间的关系。

特征:按结晶程度划分:全晶质结构、半晶质结构、玻璃质结构。

按晶粒大小:显晶质结构、隐晶质结构或等粒结构、不等粒结构、斑状及似斑状结构。

按自形程度划分:自形结构、半自形结构、他形结构。

(二)岩浆岩的构造:岩石中不同矿物结合体之间的排列方式及充填方式。

特征有:块状构造、流纹构造、气孔构造与杏仁构造、枕状构造、珍珠构造、石泡构造。

2.岩浆岩的分类依据是什么?叙述各类岩浆岩的基本特征。

主要按照二氧化硅的含量来划分。

一)超基性岩类:二氧化硅含量少于45%,氧化镁,氧化亚铁含量居多,为硅酸不饱和岩石。

二)基性岩类:二氧化硅含量(45%-65%),氧化镁及氧化亚铁含量较超基性岩类低。

三)中性盐类:包括闪长岩(二氧化硅含量52%-65%);正长岩(二氧化硅含量与闪长石相似)。

四)酸性盐类五)脈岩类:六)火山碎屑岩类。

3.试述沉积岩的形成过程。

第一、二阶段:母岩的风化及剥蚀作用;第三、四阶段:风化剥蚀产物的搬运作用和沉积作用。

第五阶段:沉积物的固结成岩作用。

4.。

.沉积岩的矿物成分有何特征。

按矿物成分分类为碎屑矿物、粘土矿物、化学沉积矿物、有机质。

5.引起变质作用的因素有哪些?变质作用主要分为哪几种类型?因素:温度、压力、化学性活动流体。

变质作用类型:接触变质作用、区域变质作用、混合岩化作用、动力变质作用。

6.试论述三大岩石的的区别与联系。

区别:主要依照特征分类:不同的地质作用、不同的岩石分类、分布最广的岩石、矿物成分、结构及构造的不同而划分的。

联系:岩浆岩经过风化、剥蚀而破坏,破坏产物经过搬运、堆积而形成沉积岩;沉积岩受到高温作用可以熔融转化为岩浆岩。

岩浆岩、沉积岩经过变质作用形成变质岩。

因此三大岩类可以相互转化。

1.断层的基本类型:正断层、逆断层、平移断层、阶梯断层、地堑、地垒2.沉积岩的化学成分有何特征?1.沉积岩中Fe2O3>FeO,而岩浆岩中Fe2O3<FeO。

2.沉积岩中的K2O>Na2O,而岩浆岩中Na2O>K2O。

3.沉积岩中有较多的H2O及CO2,4.沉积岩中富含有机质,而岩浆岩中没有.第三章1.确定相对地质年代的方法有哪些?地层层序律、生物层序律、岩石地层学方法、切割律、地层的接触关系。

1.褶曲主要包括哪些要素?褶曲分为哪几种类型?1)主要包括:核;翼;轴面;轴线;枢纽;弧尖。

2) 分类: 1轴面产状:直立,倾斜,倒转,平卧2横剖面形态特点:扇形,箱形,单斜3枢纽产状:水平,倾伏4长宽比率:线状,短轴,穹,盆,复背斜,复向斜.2.断层的基本类型及特征。

按两盘相对滑动:正断层:上盘相对向下盘滑动。

逆断层:上盘沿断层面向上滑动的断层。

平移断层:断层两盘沿断层走向相对滑动的断层。

按断层走向与被断岩层走向:走向断层、斜向断层、倾向断层、顺层断层。

3.野外如何识别褶皱与断层?(一)褶皱的识别:首先判断褶皱存在,在确定是背斜还是向斜。

对岩层的层序,岩性的各露头产状测定分析。

观查岩石的走向。

观测两翼岩层的倾向和倾角。

观察岩层走向的褶曲枢纽的产状(二)断层的识别:擦痕和镜面、断层角砾岩与糜棱岩、断层泥、拖曳褶曲、地层的缺失与重复、地质体错断、密集的节理、地貌标志、泉水的带状分布、土壤和植被标志.第五章1.试论述风化作用的类型及其影响因素、作用方式和结果。

风化作用:方式包括:矿物岩石的差异性涨缩;冰劈作用;盐分结晶的撑裂作用;层裂或卸荷作用。

影响因素:温度、光照强度、压力、水流流速等。

结果:岩石碎屑以及少数矿物碎屑。

化学风化作用:方式:溶解作用、水化作用、水解作用、碳酸化过程、氧化作用。

影响因素:水、二氧化碳、氧的相互影响。

结果:形成新矿物。

生物风化作用:方式:人类影响及动物生命活动的影响。

因素:人为及动物。

第六章1.什么是滑坡?滑坡的影响因素有哪些?如何防止滑坡?滑坡:斜坡上的土体和岩体,由于地表水和地下水的影响,在重力作用下沿一定滑动面整体下滑的现象。

影响因素:岩土类型及性质;地质构造和岩体结构;水的作用;地震;人类活动。

防治措施:防渗与排水(拦截;排导;护坡;填补);削坡减重与反压;支挡工程(抗滑挡土墙;抗滑桩;锚杆);2.什么是崩塌?形成崩塌的条件?崩塌:斜坡上的土体或岩体在重力作用下,突然向下崩落。

条件:气候条件;地形条件;岩性条件;构造条件;其他条件(主要指人工影响)。

1.简述坡积物的特征。

特征:一)坡积物组成单一,其岩性成分与上坡基岩一致。

二)由粘土、亚粘土、粗砂和石块组成,上坡粗,下坡细,分选性和磨圆度差。

三)略有与坡面大致平行的层理。

四)坡积物厚度一般不大,结构疏松,渗透性能极强,常含有性质良好的浅层孔隙水,可供饮用。

2.泥石流的形成条件有哪些?形成条件:突发性水流;大量碎屑物;陡峭的地形;人为因素。

3.河流阶地有哪几类?各阶段的特点?侵蚀阶地:由基岩构成,在阶面上没有或只有很少的残积物分布,只有残积物和坡积物。

基座阶地:有成层的冲积物覆盖在基岩基座上。

堆积阶地:上迭阶地和内迭阶地各有特点,埋藏阶地是一特殊类型第八章1.地下水类型的划分。

按地下水的埋藏条件可把它分为:包气带水(土壤水和上层滞水);潜水;承压水按含水层空隙性质把地下水分:孔隙水;裂隙水;岩溶水。

2.影响岩溶作用的因素有哪些。

(一)岩石的可溶性1、岩石的成分2.岩石的结构(二)岩石的透水性(三)水的溶蚀性(四)水的流动性3.岩溶地貌类型?(一)地表岩溶溶沟和石芽;溶蚀漏斗和塌陷漏斗;溶蚀洼地;落水洞和竖井;岩溶盆地;干谷和盲谷;峰丛、峰林和孤峰;天生桥。

(二)地下岩溶溶洞;洞穴堆积物及其形态;地下河和岩溶泉。

第九章1.干旱地区荒漠和荒漠化的类型各有哪些?干旱区荒漠的类型:1.岩漠(石质荒漠)2.砾漠(砾石荒漠)3.沙漠(沙质荒漠)4.泥漠(粘土荒漠)荒漠化的类型:风蚀荒漠化、水蚀荒漠化、冻融荒漠化、土壤盐渍化、其它因素形成的荒漠化.2.比较风积物与冲积物的异同?风积物:1.碎屑性2.良好的分选性3.较高的磨圆度4.碎屑中存在较多的铁镁质及其它不稳定矿物5.具有规模极大的交错层理6.颜色多样性冲积物 :1.分选性好2.磨圆度较好3.层理较清楚4.韵律性3.比较风力搬运与河流搬运的异同?(一)河流的搬运作用河流搬运作用:河流水流在流运过程中携带大量泥沙和推动河底砾石移动的作用.河流搬运方式:1.推运2.跃运3.悬运4.溶运(二)风的搬运作用风的搬运作用:指风所挟带各种不同粒径的泥沙颗粒被输移的过程。

搬运形式:跃移、悬移和蠕移;搬运高度;搬运强度;输沙率。

第十章1.我国黄土地层如何划分?按沉积时代和基本特征分为:第一层为下更新统的午城黄土;第二层为中更新统的离石黄土;第三层为上更新统的马兰黄土;第四层为全新世晚期沉积的全新统的现代黄土2.试论述黄土的形成原因及熟悉黄土地貌类型。

形成原因:(1)黄土与沙漠、戈壁成带状排列;(2)其产状与基岩地形无关;(3)含有陆生动植物化石;(4)结构的相似和成分的一致性;(5)由北而南粒度逐渐变细和厚度逐渐变薄;(6)多次埋藏土壤层的重迭。

黄土地貌类型:黄土沟壑地貌;黄土沟间地貌:黄土塬、黄土梁、黄土谷坡地貌:泻溜、崩塌、滑坡黄土潜蚀地貌:黄土碟、黄土陷穴、陷沟、黄土井、黄土桥、黄土柱第十一章1.什么是冻土?有哪些类型?冻土:温度处于0摄氏度或0摄氏度以下,并且含有冰的涂层。

类型:①雪蚀洼地和山原阶地②石海、石河和冰川③多边形土④石环、石带和石圈⑤热融地貌和融冻泥流阶地⑥冰核丘、冰丘⑦土溜阶坎2.我国第四纪冰期的特征?第四季气候以全球大幅度的周期性冰暖变化为特征,表现为冰川作用的盛衰和气候带的移动,及冰期和间冰期的的更替。

3.熟悉冰川地貌类型?一、冰蚀地貌:1.冰斗、刃脊和角峰2.冰川谷3.冰蚀盆地与羊背石二、冰碛地貌:1.冰碛丘陵(基碛丘陵)2.侧碛堤3.终碛堤(尾碛堤)4.鼓丘三、冰水堆积地貌:1.蛇形丘2.冰砾阜、冰砾阜阶地和锅穴3.冰水扇和外冲平原4.冰川湖与季候泥(纹泥)第十二章1.湖泊的成因类型有哪些?1.构造湖(断陷湖向斜拗陷湖) 2.火山湖(火山口湖火山堰塞湖) 3河成湖(牛轭湖河口湖) 4.冰川湖 5.海成湖 6.岩溶湖 7风蚀湖8.人工湖(水库)2.湖泊的演变及其对人类的影响?演变:青年期、成年期、老年期、衰亡期。