骨骼肌肌张力评定

- 格式:ppt

- 大小:79.00 KB

- 文档页数:4

肌张力分级评定标准量表是一种用于评估肌肉紧张度的工具,通常用于诊断神经系统疾病或运动障碍。

这个量表通常采用0到5级的评分制度,每个级别都有具体的描述和对应的分数。

以下是一个可能的肌张力分级评定标准量表示例:0级:无肌张力增加。

肌肉柔软且能轻易移动。

1级:轻度肌张力增加。

肌肉稍显僵硬,但仍容易移动。

2级:中度肌张力增加。

肌肉较僵硬,但尚能移动。

在关节活动范围之内时,会遇到明显的阻力。

3级:重度肌张力增加。

肌肉非常僵硬,活动时阻力明显,但仍能进行一些活动。

4级:僵硬。

大部分肌肉或肌肉群不能持续活动,即使在重复运动时,阻力也很大。

5级:痉挛。

肌肉群完全不能活动,即使被动运动也非常困难。

这个量表的使用需要具备一定的专业知识和技能,通常由神经科医生或专业的物理治疗师进行评估。

通过对患者的观察和触诊,医生可以准确地判断患者的肌张力等级。

这种评估对于制定治疗计划和判断疾病进展非常重要。

需要注意的是,这个量表只是一个评估工具,不能完全代表患者的实际情况。

在评估时,医生还需要结合患者的病史、症状和其他检查结果来进行综合判断。

同时,这个量表的评分也可能会因为不同的医生或不同的时间而有所差异。

在临床实践中,医生通常会结合患者的具体情况和其他检查结果来制定治疗计划。

针对不同的肌张力等级,医生可能会采用不同的治疗方法,例如物理治疗、药物治疗、按摩、针灸等。

通过综合治疗,可以有效地改善患者的肌肉紧张度,提高生活质量。

总之,肌张力分级评定标准量表是一种重要的评估工具,可以帮助医生准确地判断患者的肌肉紧张度,从而制定出合适的治疗计划。

在使用这个量表时,需要具备专业的知识和技能,并结合患者的具体情况和其他检查结果来进行综合判断。

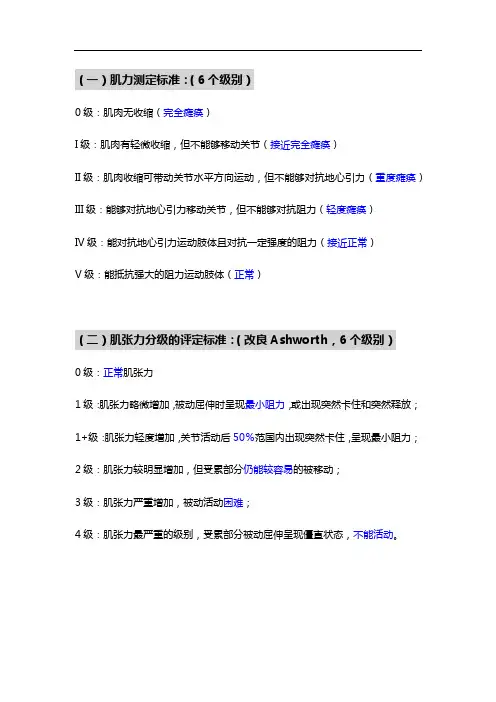

(一)肌力测定标准:(6个级别)

0级:肌肉无收缩(完全瘫痪)

I级:肌肉有轻微收缩,但不能够移动关节(接近完全瘫痪)

II级:肌肉收缩可带动关节水平方向运动,但不能够对抗地心引力(重度瘫痪)III级:能够对抗地心引力移动关节,但不能够对抗阻力(轻度瘫痪)

IV级:能对抗地心引力运动肢体且对抗一定强度的阻力(接近正常)

V级:能抵抗强大的阻力运动肢体(正常)

(二)肌张力分级的评定标准:(改良Ashworth,6个级别)

0级:正常肌张力

1级:肌张力略微增加,被动屈伸时呈现最小阻力,或出现突然卡住和突然释放;1+级:肌张力轻度増加,关节活动后50%范国内出现突然卡住,呈现最小阻力;2级:肌张力较明显增加,但受累部分仍能较容易的被移动;

3级:肌张力严重增加,被动活动困难;

4级:肌张力最严重的级别,受累部分被动屈伸呈现僵直状态,不能活动。

肌张力的评定标准

肌张力分级标准按照改良的Ashworth分级标准,在临床多分为5级即0-4级,分级越高肌张力越高。

1.0级:肌张力正常,肢体随意运动、姿势正常。

2.1级:肌张力稍微增高,受累部位被动屈伸时,关节和肌肉活动至正常范围最后阶段会有微小阻力,或者出现运动卡顿、突然释放,没有明显的姿态异常。

3.1+级:肌张力有轻度增加,在关节活动的50%时出现最小阻力。

4.2级:肌张力显著增高,在关节活动范围的大部分,肌肉张力都明显增强。

用力的运动受累部分尚可运动,可能出现轻度的姿态异常。

5.3级:肌张力更加明显增高,被动运动困难,受累部位的关节、肌肉比较僵硬,能活动的范围小,姿态出现较明显的异常。

6.4级:肌肉完全性僵直,受累部位被动屈伸时候呈现僵直,不能活动。

肌张力增高,可能跟神经肌肉损伤、锥体外系异常等有关。

出现肌张力增高,建议患者及时就诊,在专业医生的指导下进行治疗,避免不良后果的产生。

肌张力评定一、肌张力分类1、正常张力被动活动肢体时,没有阻力突然增高或降低的感觉2、高张力肌肉张力增高,高于正常休息状态下的肌肉张力3、低张力肌肉张力降低、低于正常休息下的肌肉张力4、张力障碍肌肉张力紊乱或高或低无规律的交替出现二、关节活动范围通过检查各关节部位的活动能够范围来了解肌张力,也是临床上的常用方法.肌张力增高关节活动能够范围加大,常用的检查方法如下:1、内收肌角检查时小儿仰卧位,检查者握住小儿两膝关节,使其下肢保持伸直位,然后缓缓地将下肢向两侧展开到最大程度,观察测量两大腿之间的角度。

2、腘窝角小儿仰卧位,屈曲大腿呈膝胸位,然后展开小腿使其尽量伸直,注意臀部不要离开床面,册来那个小腿与大腿之间的夹角。

3、足背屈曲小儿仰卧位,屈曲髋膝关节,检查者以拇指抵小儿足底,其他手指握住小腿与足跟,将足向小腿方向背屈,测量足背与小腿前面的角度。

正常时1岁内小儿在60—70之间,大于此角度表明肌张力增高。

4、足跟耳征小儿仰卧位,扶小儿足部向同侧耳的方向尽量牵拉,臀部不离开桌面,测量足跟与髋关节的连线与桌面的角度。

5、围巾征检查观察上肢肌张力可作围巾征检查,检查者手托住小儿颈背部使呈半卧位,另一手将小儿手通过前胸拉向对侧肩部,使上臂绕颈部观察小儿肘部位置,正常新生儿肘不过躯体中线,4—6个月小儿可越过中线,肌张力增高时则达不到中线位置,肌张力降低时小儿手臂可围绕颈部,向围巾围住颈部一样。

不同月龄小儿关节活动度正常范围检查项目1—3月4-6月7-9月10—12月内收肌角40-80 80—100 100—140 130-150腘窝角80—100 90--—120 110—160 150—170足跟耳征80—100 90-130 120-——150 140--—170足背屈角60—--70 60-——70 60—-—70 60—--70以上所列数字单位为“度”三、拉起抬头检查小儿仰卧位,检查者拉其手腕部慢慢拉起小儿至45度时稍停片刻,观察头与躯干位置,再拉至座位观察竖头情况。

肌张力分级的评定标准肌张力分级是评定肌肉张力的一种标准,通常用于评估中枢神经系统疾病或运动系统疾病患者的肌张力情况。

通过对肌张力的分级评定,可以更准确地了解患者的病情,为治疗和康复提供重要参考。

下面将详细介绍肌张力分级的评定标准。

一、正常肌张力。

正常肌张力是指肌肉在静息状态下的正常张力水平,通常表现为肌肉松弛、柔软而有弹性。

在正常情况下,肌张力分级评定为0级,即没有肌肉张力的表现。

二、轻度肌张力增高。

轻度肌张力增高是指肌肉在静息状态下有轻度的张力增高,但没有明显的抵抗感。

患者在 passively 移动关节时,肌肉呈现轻度的阻力,但仍能够被 passively 移动。

这种情况下,肌张力分级评定为1级。

三、中度肌张力增高。

中度肌张力增高是指肌肉在静息状态下有明显的张力增高,伴有明显的抵抗感。

患者在 passively 移动关节时,肌肉呈现明显的阻力,但仍能够被 passively 移动。

这种情况下,肌张力分级评定为2级。

四、重度肌张力增高。

重度肌张力增高是指肌肉在静息状态下有明显的张力增高,伴有明显的抵抗感,并且患者 passively 移动关节时,肌肉呈现明显的抵抗,很难被 passively 移动。

这种情况下,肌张力分级评定为3级。

五、肌张力丧失。

肌张力丧失是指肌肉在静息状态下完全丧失张力,呈现完全松弛状态,无法产生任何抵抗感。

这种情况下,肌张力分级评定为4级。

在进行肌张力分级评定时,需要注意以下几点,首先,评定时需要考虑患者的年龄、性别、体格和病史等因素;其次,评定时需要保持患者的放松状态,避免由于焦虑或疼痛等因素导致肌张力的增高;最后,评定时需要进行全面的肌肉检查,包括 passively 移动关节和检查肌肉的张力等。

综上所述,肌张力分级的评定标准是评估肌肉张力情况的重要方法,通过对肌张力的准确评定,可以更好地指导临床治疗和康复训练。

在进行评定时,需要注意患者的整体情况,并严格按照评定标准进行评定,以确保评定结果的准确性和可靠性。

![康复评定肌力、肌张力[专家指导]](https://uimg.taocdn.com/160cc115b9d528ea81c779dd.webp)

康复评定学(肌张力)肌肉静止松弛状态下被动牵拉的紧张度称为肌张力。

肌张力是维持身本各种姿势以及正常运动的基础。

人在静卧休息时,身体各部肌肉所具有的张力称静止性肌张力。

躯体站立时,虽不见肌肉显着收缩,但躯体前后肌肉亦保持一定张力,以维持站立姿势和身体稳定称为姿势性肌张力。

肌肉在运动过程中,保证肌肉运动的连续、平滑,稳定进行称为运动性肌张力。

肌张力异常的临床表现:一.肌张力降低:肌张力低于正常静息水平,肌肉松弛时做被活动肌体所遇到的阻力消失的状态,肌内缺乏膨胀的肌腹和正常的韧性而松弛。

可因损害部位不同而临床表现有异。

脊髓前角损害时伴按节段性分布的肌无力、萎缩、无感觉障碍、有肌纤维震颤。

周围神经损害时伴肌无力、萎缩、感觉障碍、腱反射常减退或消失。

某些肌肉和神经接头病变肌张力降低,肌无力、伴或不伴肌萎缩,无肌纤维震颤及感觉障碍。

脊髓后索或周围神经的本体感觉纤维损害时常伴有感觉及深反射消失,步行呈感觉性共济失调步态。

小脑系统损害时伴运动性共济失调,步行呈蹒跚步态。

新纹状体病变时伴舞蹈样运动。

脑卒中后遗症迟缓期。

二.肌张力增高:肌张力高于正常静息水平。

表现为肌肉较硬,被动运动阻力增加,关节活动范围缩小,见于锥体系和锥体外系病变,分别表现为痉挛和强直。

痉挛是一种由牵张反射高兴奋性所致的、速度依赖的紧张性牵张反射性增强伴腱反射亢进为特征的运动障碍。

锥体系病变表现为痉挛性肌张力增高,特点是其肌张力增高有选择性,上肢以内收肌、屈肌与旋前肌为主,下肢以伸肌肌张力增高占优势,上肢屈肌和下肢伸肌张力增高明显,被动运动患者关节开始时阻力较大,终了时变小即所谓摺刀样肌张力增高。

痉挛性肌张力增高和“痉挛”无关,后者单指一种不自主的肌收缩。

强直就是关节做被动运动时各个方向的阻力是均匀一致的,主动肌和拮据肌张力同时增加。

锥体外系病变表现为强直性肌张力增高,特点是肌张力的大小与肌肉当时的长度即收缩形态并无关系,在伸肌和屈肌间也没有区别。

肌张力的评定肌张力的评定肌张力是评估肌肉刚性和紧张度的指标之一,也是临床诊断和治疗的重要参考标准。

正确的肌张力评定可以得出重要的诊断信息和治疗方案。

下面将根据不同的类别分别介绍肌张力的评定方法和相关应用。

1.手动肌张力评定手动肌张力评定是常用的一种方法。

它的原理是通过医师或治疗师手的力量推动病人的肌肉,以确定肌张力的强度和范围。

这种方法可以用于任何部位的肌肉测试,并且可以在不依赖设备的情况下进行。

在手动肌张力评定时,医师或治疗师需要了解肌肉的解剖,获得准确的推力技巧和常规评定技术。

2.骨骼肌评定骨骼肌评定通常用于评估神经肌肉疾病和神经损伤的特定肌肉的功能。

例如,进行一个速度和力量测试可以测量肌肉对刺激的反应。

这些测试通常使用EMG(肌电图)和电极阵列安装等技术。

3.运动学评定运动学评定的目的是评估肢体的运动障碍,并测量任何肌肉异常的影响,以及肢体运动的最大幅度和运动方向。

这种评定可以在线性下进行,也可以使用高端技术,例如运动捕捉,使医师和治疗师能够立即获得准确的结果。

4.仪器肌张力评定仪器肌张力评定是用于细致、定量的评估,可以测量肌肉的弹性和硬度。

这种评定使用的仪器必须先进行频谱分析,将数据转化为各个特定频率处的力学参数。

这种方法虽然耗费时间和金钱,但它提供了一种非常精确和对象化的方法来评估不同肌肉的刚度和紧张度。

总之,在肌张力评定中,不同的评定方法各有特点,可以根据需要选择不同的评定方法进行特定的实践应用。

正确的肌张力评定可以准确诊断疾病或损伤,并監視治疗的进度。

肌张力治疗评定技术操作规范一、手法评定1、定义检查者被动活动受检者肢体所感受到的肌张力变化过程。

2、适应证与禁忌证(1)适应证:神经病变(如上运动神经元或下运动神经元损伤或疾患)所导致的肌张力异常(如增高、降低或波动);肌肉病变引起的肌肉萎缩或肌力减弱;制动、运动减少或其他原因引起的肌肉失用性改变所导致的肌张力改变。

(2)禁忌证:四肢骨折未作内固定,关节的急性炎症,四肢肌肉急性扭伤等。

3、设备与用具不需要设备。

4、操作方法与步骤(1)肌张力分级:根据被动活动关节所感受到的阻力,分为以下几种类型(表1-4-1)。

表1-4-1 肌张力分级等级肌张力标准0 软瘫被动活动肢体无反应1 低张力被动活动肢体反应减弱2 正常被动活动肢体反应正常3 轻、中度增高被动活动肢体有阻力反应4 重度增高被动活动肢体有持续性阻力反应(2)Ashworth痉挛量表或改良Ashworth痉挛量表:若受检者出现肌张力增高,为了评定肌张力增高的程度,多采用Ashworth痉挛量表或改良Ashworth痉挛量表。

二者的区别在于:改良Ashworth痉挛量表在等级1与2之间增加了1+等级,其它完全相同(表1-4-2)。

表1-4-2 Ashworth痉挛量表与改良Ashworth痉挛量表等级标准结果0 被动活动肢体在整个范围内均无阻力肌张力不增加1 被动活动肢体到终末端时有轻微的阻力肌张力稍增加1+被动活动肢体在前1/2ROM中有轻微的“卡住”感觉,后1/2ROM中有轻微的阻力肌张力稍增加2 被动活动肢体在大部分ROM内均有阻力,但仍可以活动肌张力轻度增加3 被动活动肢体在整个ROM内均有阻力,活动比较困难肌张力中度增加4 肢体僵硬,阻力很大,被动活动十分困肌张力高难度增加注:没有1+即是Ashworth 痉挛量表 (3)髋内收肌群肌张力分级:髋关节外展时所感受到的阻力,是髋内收肌群肌张力的特异性量表 (表1-4-3)。

表1-4-3 髋内收肌群肌张力分级等 级标 准0 1 2 3 4 肌张力不增加肌张力增加,髋关节在一个人的帮助下很容易外展到45°髋关节在一个人的帮助下稍许用力可以外展到45°髋关节在一个人的帮助下中度用力可以外展到45°需要2个人才能将髋关节外展到45°(4)Penn 痉挛频率量表:评定脊髓损伤患者每小时双下肢痉挛出现的频率(表1-4-4)。

肌张力及评定分析肌张力评定九月份后半月讲课内容刘亚飞一、肌张力的常见表现肌张力(muscletone)是指肌肉在静息状态下的紧张度。

必要的肌张力是维持肢体位置支撑体重所必需的是保证肢体运动控制能力空间位置进行各种复杂运动所必要的条件。

临床上所谓的肌张力是指医务人员对被检查者的肢体进行被动运动时所感觉到的阻力。

肌张力的正常与否主要取决于周围神经和中枢神经系统的支配情况。

一旦这种支配情况发生改变就可以导致肌张力过强、过低或肌张力障碍等功能问题。

因此肌张力异常是CNS损伤或周围神经损伤的重要体征。

(一)正常肌张力分类⑴静止性肌张力:如正常情况下的坐、站时能维持正常肌张力的特征。

可在肢体静息状态下通过观察肌肉外观触摸肌肉硬度被动牵伸运动时肢体活动受限的程度及其阻力来判断。

⑵姿势性肌张力:可在患者变换各种姿势的过程中通过观察肌肉的阻力和肌肉的调整状态来判断。

如正常情况下能协调地完成翻身、从坐到站等动作。

⑶运动性肌张力:可在患者完成某一动作的过程中通过检查相应关节的被动运动阻力来判断。

如做上肢前臂的被动屈曲伸展运动正常情况下感觉一定的弹性和轻度的抵抗感。

(二)正常肌张力的特征.关节近端的肌肉可以进行有效的同步运动。

.具有完全抵抗肢体重力和外来阻力的运动能力。

.将肢体被动地置于空间某一位置时具有保持该姿势不变的能力。

.能够维持原动肌和拮抗肌之间的平衡。

.具有随意使肢体由固定到运动和在运动过程中转换为固定姿势的能力。

.需要时具有选择性地完成某一肌群协同运动或某一肌肉单独运动的能力。

.被动运动时具有一定的弹性和轻度的抵抗感。

(三)影响肌张力的因素、体位的影响不良的姿势和肢体位置可使肌张力增高。

如在痉挛期的中风患者仰卧位时患侧下肢伸肌肌张力可增高。

、精神因素的影响紧张和焦虑情绪以及不良的心理状态都可使肌张力增高、并发症的影响有尿路结石、感染、膀胱充盈、便秘、压疮、静脉血栓、疼痛、关节挛缩等都可使肌张力增高、神经状态的影响中枢抑制系统和中枢易化系统的失衡可使肌张力发生变化、局部压力改变的影响局部肢体受压可使肌张力增高如穿紧而挤的衣服和鞋子、疾病的影响如骨折、脱位、异位骨化等外伤或疾病可使肌张力增高、药物的影响如烟碱能明显增加脊髓损伤患者的痉挛程度巴氯芬能抑制脊髓损伤患者痉挛的发生、外界环境的影响当气温发生剧烈变化时肌张力可增高、主观因素的影响患者对运动的主观控制作用肌张力可变化二、常见的异常肌张力(一)肌张力增高指肌张力高于正常静息水平。