A2020350电路分析基础B(56+0)课程简介

- 格式:docx

- 大小:16.51 KB

- 文档页数:2

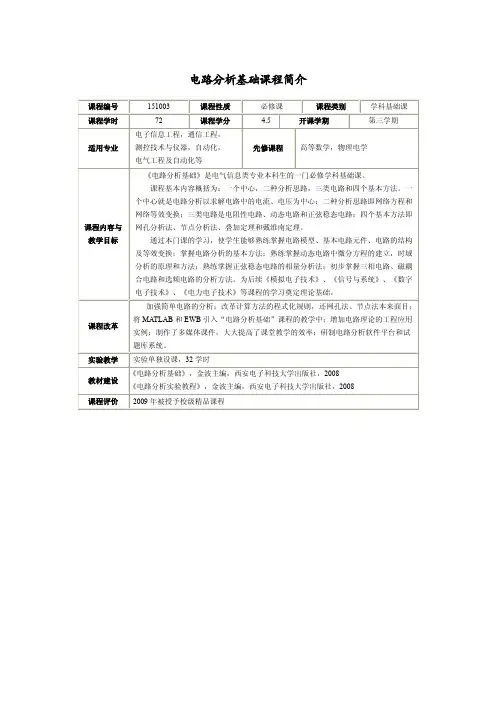

《电路分析基础B》(56+0)课程简介课程编号:A2020350学时[学分]:56课程类型:必修课先修课程:高等数学,工程数学,大学物理适用专业:电子工程类;微电子科学与工程专业实验班; 集成电路工程类;一、课程概述《电路分析基础》是电类专业的一门重要的必修学科基础课。

本课程的主要任务是研究电路的基本定理、定律、基本分析方法及应用。

二、课程目标本课程的目标是使学生通过对本课程的学习,理解电路分析的基本概念,掌握其分析方法、定理和定律并能灵活应用于电路分析中,使学生在分析问题和解决问题的能力上得到培养和提高,为后续课程的学习奠定坚实的理论基础。

三、课程内容本课程主要讲授以下几个方面的内容:基本概念、基本理论、基本分析方法。

1、基本概念:主要涉及⑴电路元件、无源元件(电阻、电感、电容、耦合电感、理想变压器)、有源元件(电压源、电流源和受控源);⑵电路与电路模型、稳态电路(直流稳态电路、正弦交流稳态电路)、动态电路(直流动态电路、交流动态电路);⑶电路分析中的基本物理量,如电压、电流、功率、能量、电荷、磁链。

2、基本理论:⑴两类约束关系:元件约束,描述元件自身的电压电流特性VAR;拓扑约束,描述与节点相连的各支路间电流关系的KCL和描述组成回路的各支路间电压关系的KVL。

⑵网络定理。

主要包括:叠加定理、替代定理、戴维南定理与诺顿定理、互易定理等。

3、基本分析方法。

电路分析法中的分析方法大致可分为三类:⑴等效变换分析方法。

如两种实际电源的等效变换,无源和含源单口网络的等效化简,电源转移法,T-∏等效变换;⑵列解网络方程分析法,也称电路的一般分析法。

如支路电流法,节点分析法,回路分析法;⑶应用网络定理的分析法。

常常将上述三种类型的方法进行综合、灵活运用。

另外,动态电路分析中,还要涉及动态电路的时域经典分析法。

另外,在实践性教学方面,有配套的实验教学,有适合学院特点的自编实验教材。

实现一人一组做实验。

按大纲要求的实验开出率达100%,在保持一些必要的验证性实验和综合性实验外,还适当地增加了一些设计性实验或部分科研课题,亦有意识地设置了部分开放性实验。

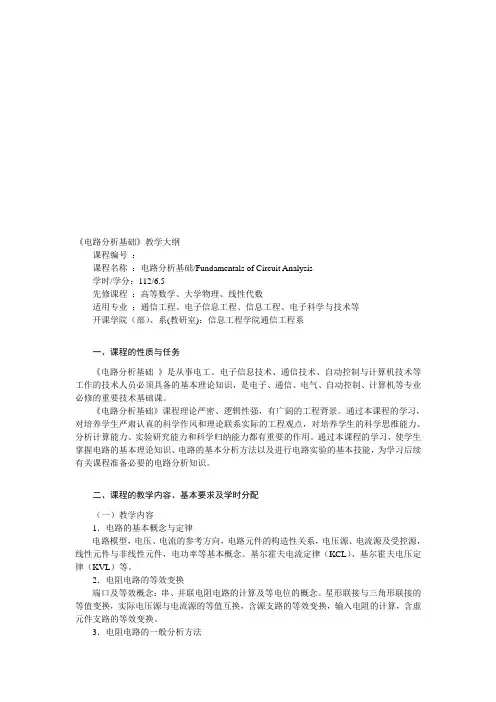

《电路分析基础》教学大纲课程编号:课程名称:电路分析基础/Fundamentals of Circuit Analysis学时/学分:112/6.5先修课程:高等数学、大学物理、线性代数适用专业:通信工程、电子信息工程、信息工程、电子科学与技术等开课学院(部)、系(教研室):信息工程学院通信工程系一、课程的性质与任务《电路分析基础》是从事电工、电子信息技术、通信技术、自动控制与计算机技术等工作的技术人员必须具备的基本理论知识,是电子、通信、电气、自动控制、计算机等专业必修的重要技术基础课。

《电路分析基础》课程理论严密、逻辑性强,有广阔的工程背景。

通过本课程的学习,对培养学生严肃认真的科学作风和理论联系实际的工程观点,对培养学生的科学思维能力、分析计算能力、实验研究能力和科学归纳能力都有重要的作用。

通过本课程的学习,使学生掌握电路的基本理论知识、电路的基本分析方法以及进行电路实验的基本技能,为学习后续有关课程准备必要的电路分析知识。

二、课程的教学内容、基本要求及学时分配(一)教学内容1.电路的基本概念与定律电路模型,电压、电流的参考方向,电路元件的构造性关系,电压源、电流源及受控源,线性元件与非线性元件,电功率等基本概念。

基尔霍夫电流定律(KCL)、基尔霍夫电压定律(KVL)等。

2.电阻电路的等效变换端口及等效概念:串、并联电阻电路的计算及等电位的概念。

星形联接与三角形联接的等值变换,实际电压源与电流源的等值互换,含源支路的等效变换,输入电阻的计算,含虚元件支路的等效变换。

3.电阻电路的一般分析方法网络图论的基本概念:图,结点,支路,树与树支,连支,回路,网孔,割集,平面图。

KCL、KVL的独立性方程,三种基本分析方法(支路电流法)、回路法(网孔法)、结点法(结点电压法)4.电路定理线性电路的叠加定理、齐性原理、替代定理、戴维南定理与诺顿定理、特勒根定理、互易定理、最大功率的传输定理,对偶原理。

5.含有运算放大器的电阻电路运算放大器的电路模型,运算放大器在理想化条件下的外部特性及含有运算放大器的电路分析的基本原则和计算。

《电路分析基础B 》课程教学大纲(56+0学时)一、课程基本情况二.课程性质与任务《电路分析基础》是电类专业的一门重要的学科基础课。

本课程的主要任务是研究电路的基本定理、定律、基本分析方法及应用。

本课程的目标是使学生通过对本课程的学习,理解电路分析的基本概念,掌握其分析方法、定理和定律并能灵活应用于电路分析中,使学生在分析问题和解决问题的能力上得到培养和提高,为后续课程的学习奠定坚实的理论基础。

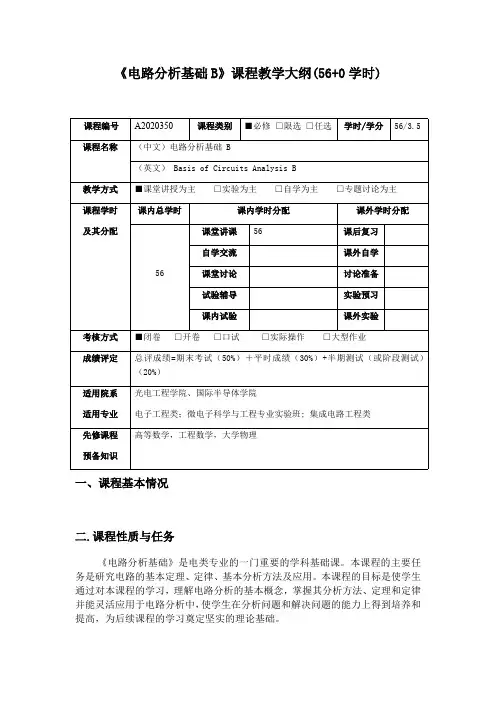

课程编号 A2020350 课程类别 ■必修 □限选 □任选 学时/学分 56/3.5(中文)电路分析基础 B课程名称(英文) Basis of Circuits Analysis B教学方式 ■课堂讲授为主 □实验为主 □自学为主 □专题讨论为主 课内总学时课内学时分配课外学时分配 课堂讲课 56 课后复习 自学交流 课外自学 课堂讨论 讨论准备 试验辅导 实验预习 课程学时 及其分配56课内试验课外实验考核方式 ■闭卷 □开卷 □口试 □实际操作 □大型作业成绩评定总评成绩=期末考试(50%)+平时成绩(30%)+半期测试(或阶段测试)(20%)适用院系 适用专业 光电工程学院、国际半导体学院电子工程类;微电子科学与工程专业实验班; 集成电路工程类 先修课程 预备知识高等数学,工程数学,大学物理课程思政部分要求:在教学过程中融入爱国教育、社会责任、人生领悟、民族自信、感恩等多种育人要素,倡导科学研究中的科学精神、创新精神和工匠精神,实现教师和学生的知识、情感及价值等方面的共鸣。

三. 课程主要教学内容及学时分配章目理论学时实验学时合计(一)基础知识 5 5 (二)等效变换分析法 5 5 (三)线性网络的一般分析方法 5 5 (四)网络定理7 7(五)动态电路的瞬态分析——时域经典分10 10析法(七)正弦稳态电路分析12 12 (八)耦合电感和理想变压器 5 5 (九)线性电路的频率响应特性 5 5 复习 2 2合计56 56 四.课程教学基本内容和基本要求第一章基础知识( 5学时)[知识点]:电路分析基本变量(电流、电压和功率)的概念;线性电阻元件和独立源的定义及伏安关系;基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律;受控源。

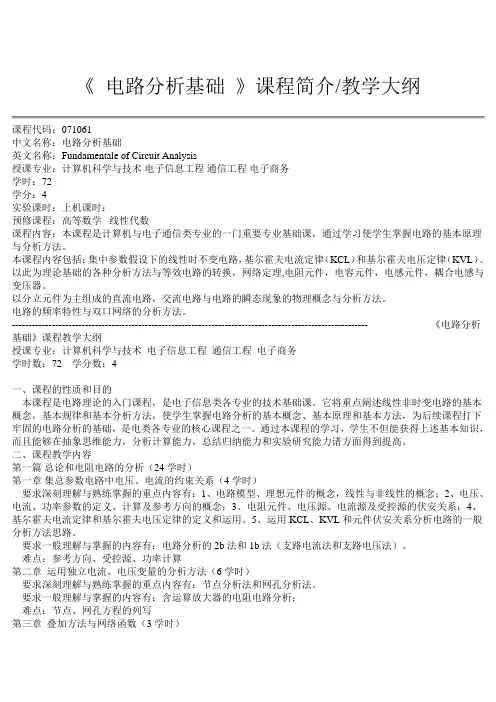

《电路分析基础》课程简介/教学大纲课程代码:071061中文名称:电路分析基础英文名称:Fundamentale of Circuit Analysis授课专业:计算机科学与技术电子信息工程通信工程电子商务学时:72学分:4实验课时:上机课时:预修课程:高等数学线性代数课程内容:本课程是计算机与电子通信类专业的一门重要专业基础课,通过学习使学生掌握电路的基本原理与分析方法。

本课程内容包括:集中参数假设下的线性时不变电路,基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。

以此为理论基础的各种分析方法与等效电路的转换,网络定理,电阻元件,电容元件,电感元件,耦合电感与变压器。

以分立元件为主组成的直流电路,交流电路与电路的瞬态现象的物理概念与分析方法。

电路的频率特性与双口网络的分析方法。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 《电路分析基础》课程教学大纲授课专业:计算机科学与技术电子信息工程通信工程电子商务学时数:72 学分数:4一、课程的性质和目的本课程是电路理论的入门课程,是电子信息类各专业的技术基础课。

它将重点阐述线性非时变电路的基本概念,基本规律和基本分析方法,使学生掌握电路分析的基本概念、基本原理和基本方法,为后续课程打下牢固的电路分析的基础,是电类各专业的核心课程之一。

通过本课程的学习,学生不但能获得上述基本知识,而且能够在抽象思维能力,分析计算能力,总结归纳能力和实验研究能力诸方面得到提高。

二、课程教学内容第一篇总论和电阻电路的分析(24学时)第一章集总参数电路中电压、电流的约束关系(4学时)要求深刻理解与熟练掌握的重点内容有:1、电路模型、理想元件的概念,线性与非线性的概念;2、电压、电流、功率参数的定义、计算及参考方向的概念;3、电阻元件、电压源、电流源及受控源的伏安关系;4、基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律的定义和运用。

《电路分析基础I》课程教学大纲英文名称:Electrie Circuit I一、课程说明1 •课程的性质电路课程理论严密、逻辑性强、有广阔的工程背景,是电工类及电子信息类等专业必修的一门重要的学科基础必修课。

2.课程的目的和任务通过本课程的学习,应使学生掌握近代电路理论的基础知识,电路分析的基本方法,以及具备进行电类实验的初步技能。

学习电路课程,对培养学生的科学思维能力, 提高学生分析问题和解决问题的能力,都有重要的作用,为学习后续课程以及今后从事工程技术工作打下必要的基础。

3.适应专业电子信息工程4.学时与学分总学时36学时总学分2分5.先修课程高等数学,大学物理6.推荐教材及参考书推荐教材1999年山高等教育出版社出版,邱关源主编的《电路》(第四版)。

主要参考书目:(1)向国菊等编著.电路典型题解(第二版).北京:清华大学出版社,1995(2)范世贵主编.电路基础.西安:西北工业大学出版社,2000(3)邹其洪编.电工电子实验与计算机仿真.北京:电子工业出版社,2003(4)邱关源编.《电路》(第三版).北京:高等教育出版社,1989(5)W订liam H. hayt 编.《Engineering Circuit Analysis》.北京:电子工业出版社,20037.主要教学方法与手段:本课程采用课堂教学。

8.考核方式:考核均为百分制,其中平时成绩占30%o9•课外自学要求:要求学生能做到课后及时复习,独立完成作业,并查阅各种参考书籍,深刻理解难点,掌握重点,思考其在实际生产中的应用。

二、教学基本要求和能力培养要求1.通过本课程的各个教学环节,达到以下基本要求:学生应掌握常用电工元器件的性质,直流电路和单相交流电路的基本定理和一般分析方法。

2•通过学习本课程,应具备以下能力:(1)熟知电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、理想运算放大器等元件的定义、性质及伏安关系,透彻理解基尔霍夫定律。

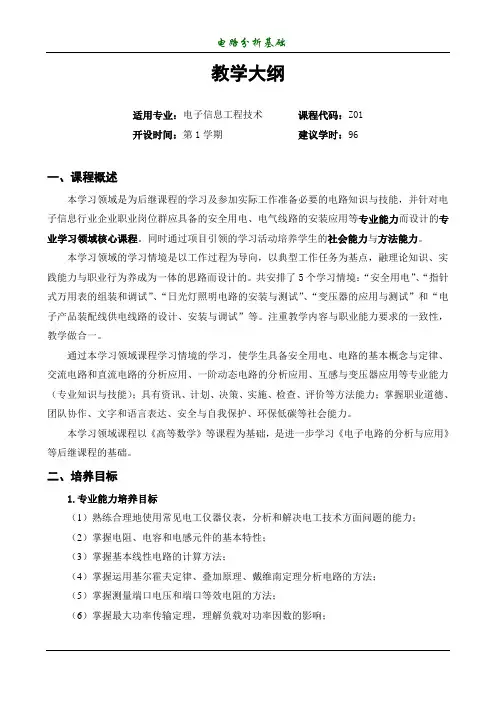

教学大纲适用专业:电子信息工程技术课程代码:Z01开设时间:第1学期建议学时:96一、课程概述本学习领域是为后继课程的学习及参加实际工作准备必要的电路知识与技能,并针对电子信息行业企业职业岗位群应具备的安全用电、电气线路的安装应用等专业能力而设计的专业学习领域核心课程。

同时通过项目引领的学习活动培养学生的社会能力与方法能力。

本学习领域的学习情境是以工作过程为导向,以典型工作任务为基点,融理论知识、实践能力与职业行为养成为一体的思路而设计的。

共安排了5个学习情境:“安全用电”、“指针式万用表的组装和调试”、“日光灯照明电路的安装与测试”、“变压器的应用与测试”和“电子产品装配线供电线路的设计、安装与调试”等。

注重教学内容与职业能力要求的一致性,教学做合一。

通过本学习领域课程学习情境的学习,使学生具备安全用电、电路的基本概念与定律、交流电路和直流电路的分析应用、一阶动态电路的分析应用、互感与变压器应用等专业能力(专业知识与技能);具有资讯、计划、决策、实施、检查、评价等方法能力;掌握职业道德、团队协作、文字和语言表达、安全与自我保护、环保低碳等社会能力。

本学习领域课程以《高等数学》等课程为基础,是进一步学习《电子电路的分析与应用》等后继课程的基础。

二、培养目标1.专业能力培养目标(1)熟练合理地使用常见电工仪器仪表,分析和解决电工技术方面问题的能力;(2)掌握电阻、电容和电感元件的基本特性;(3)掌握基本线性电路的计算方法;(4)掌握运用基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理分析电路的方法;(5)掌握测量端口电压和端口等效电阻的方法;(6)掌握最大功率传输定理,理解负载对功率因数的影响;(7)掌握示波器的使用方法,能进行电信号的观察和测量;(8)掌握R、L、C电路特性,R、L、C串联谐振、并联谐振条件及频率特性,品质因数Q的概念,R、L、C串联、并联谐振电路的计算方法;(9)掌握互感电路同名端、互感系数以及耦合系数的测定方法,测量、计算变压器的各项参数、绘制特性曲线,能判别变压器各绕组的同名端,能灵活使用变压器;(10)掌握三相电源的基本特性、三相负载星形和三角形联接的方法,以及这两种接法下线电压、相电压及线、相电流之间的关系,掌握有功功率与无功功率、功率因素的测量方法。

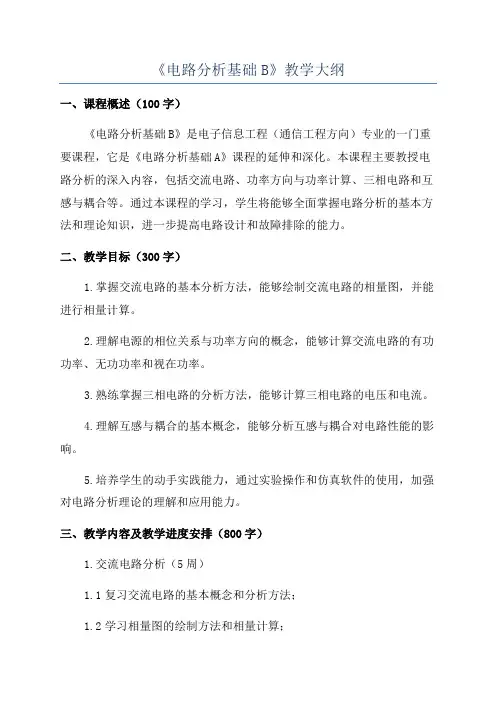

《电路分析基础B》教学大纲一、课程概述(100字)《电路分析基础B》是电子信息工程(通信工程方向)专业的一门重要课程,它是《电路分析基础A》课程的延伸和深化。

本课程主要教授电路分析的深入内容,包括交流电路、功率方向与功率计算、三相电路和互感与耦合等。

通过本课程的学习,学生将能够全面掌握电路分析的基本方法和理论知识,进一步提高电路设计和故障排除的能力。

二、教学目标(300字)1.掌握交流电路的基本分析方法,能够绘制交流电路的相量图,并能进行相量计算。

2.理解电源的相位关系与功率方向的概念,能够计算交流电路的有功功率、无功功率和视在功率。

3.熟练掌握三相电路的分析方法,能够计算三相电路的电压和电流。

4.理解互感与耦合的基本概念,能够分析互感与耦合对电路性能的影响。

5.培养学生的动手实践能力,通过实验操作和仿真软件的使用,加强对电路分析理论的理解和应用能力。

三、教学内容及教学进度安排(800字)1.交流电路分析(5周)1.1复习交流电路的基本概念和分析方法;1.2学习相量图的绘制方法和相量计算;1.3探讨交流电路的串并联等效电路;1.4分析交流电路的稳态响应。

2.功率与功率因数(4周)2.1学习电源的相位关系与功率方向的概念;2.2计算交流电路的有功功率、无功功率和视在功率;2.3掌握功率因数的概念与计算方法。

3.三相电路分析(4周)3.1理解三相电路的基本概念和特点;3.2探讨三相平衡电路的分析方法;3.3计算三相电路的电压和电流。

4.互感与耦合(3周)4.1学习互感与耦合的基本概念;4.2探讨互感与耦合对电路性能的影响;4.3分析具有互感与耦合的电路。

5.实验操作与仿真应用(2周)5.1安排一定数量的实验操作,让学生动手实践,加深对电路分析理论的理解。

5.2授课过程中引入仿真软件,让学生利用仿真软件进行电路的模拟和分析。

四、教学方法(200字)1.理论课以讲授为主,结合案例和习题演示,确保学生对电路分析的基本方法和理论知识有充分的理解。

《电路分析基础》课程标准一、课程基本信息课程名称:《电路分析基础》授课对象:电气工程及其自动化专业学生授课时间:一学期(约16周)二、课程目标1. 掌握电路的基本概念、基本定律和定理;2. 学会使用基本电路元件,熟悉电路分析的基本方法;3. 能够分析简单电路,并能够解决实际问题;4. 培养良好的电路分析思维能力和解决问题的能力。

三、教学内容与要求1. 掌握基本电路元件和基本电路类型,了解电路的性质和特点;2. 学习欧姆定律、基尔霍夫定律等基本定律,掌握电路的计算方法;3. 学习电源、电阻器、电感器、电容器等基本元件,了解其特性及使用方法;4. 掌握支路、节点、回路和等效电路等基本电路分析方法;5. 了解电路的暂态分析方法,能够进行简单电路的暂态分析。

四、教学安排1. 理论教学:共16周,每周4学时,共计64学时;2. 实验教学:共2周,共计8学时;3. 作业与练习:每周至少一次作业,定期进行练习测试;4. 考试:期末进行考试,试卷难度适中,覆盖面广。

五、教学方法与手段1. 采用多媒体教学,将抽象的电路图和理论生动地展示在学生面前;2. 结合案例教学,使学生更好地理解电路理论在实际中的应用;3. 课堂互动,鼓励学生积极思考、提问和讨论;4. 组织学生进行实验操作,培养学生的动手能力和解决问题的能力。

六、考核方式1. 考试成绩:占总评成绩的70%,考试内容涵盖课程知识点,重点突出;2. 平时成绩:占总评成绩的30%,包括作业完成情况、课堂表现和实验操作等。

七、教材与参考书1. 教材:《电路分析基础》(第三版);2. 参考书:《电路分析实践教程》;3. 其他相关资料:网络资源、电子课件等。

八、课程评估与反馈1. 定期进行学生反馈,了解学生的学习情况、教学效果及改进意见等;2. 组织学生进行课程评估,包括教学内容、教学方法、教学手段和考核方式等;3. 根据学生反馈和评估结果,及时调整教学内容和方法,提高教学质量。

《电路分析基础》课程标准课程名称:电路分析基础学分:4计划学时:64适用专业:电气自动化技术1.前言1.1课程性质《电路分析基础》是电气自动化技术专业的一门专业基础课。

该课程是在学习了普通物理学的基础上开设的最重要也是最现行的职业基础课,是为后续课程电子技术应用奠定基础的起点。

该课程注重理论联系实际,特别注重实践技能的训练,使学生掌握直流电路、交流电路及相关操作技能,也为专业的其它核心课程奠定技能训练的基础。

1.2设计思路本课程以电气自动化技术专业学生的就业为导向,根据行业专家对专业所涵盖的岗位群进行的任务和职业能力分析,以本专业共同具备的岗位职业能力为依据,遵循学生认知规律,紧密结合职业资格证书中电工技能要求,确定本课程的项目模块和课程内容。

按照认识课程、认识电路、变压器使用与维护、白炽灯、日光灯的安装与维修、认识动态电路、供电与用电等具体实践过程安排学习项目,使学生掌握电工技能的基本操作要领。

为了充分体现任务引领、实践导向课程的思想,将本课程项目模块下的教学活动又分解设计成若干任务,以任务为单位组织教学,并以电工仪器仪表、电路设备为载体,按电工工艺要求展开教学,让学生在掌握电工技能的同时,引出相关专业理论知识,使学生在技能训练过程中加深对专业知识、技能的理解和应用,培养学生的综合职业能力,为学生的终身学习打下良好基础。

高职学院课程建设与改革的核心和关键是:合理进行教学设计,建立突出职业能力培养的课程标准,规范课程教学的基本要求,提高教学质量,改革教学方法和手段,融“教、学做”为一体,强化学生能力培养。

在《电路分析基础》这门课程中,充分注重“教、学、做”的有机统一,强化学生的综合能力培养。

根据专业培养目标与规格,确定就业岗位的能力目标(顶层目标),并对该能力目标进行分解,以确定本课程的教育目标(一级能力目标);在课程教育目标的基础上再对一级能力目标细化分解,确定学习情境教育目标(二级能力目标);再对二级能力目标按工作过程进行细化分解,最终确定每个单元的学习目标,从而保证“目标”的一致性和知识-能力-素质培养的系统性。

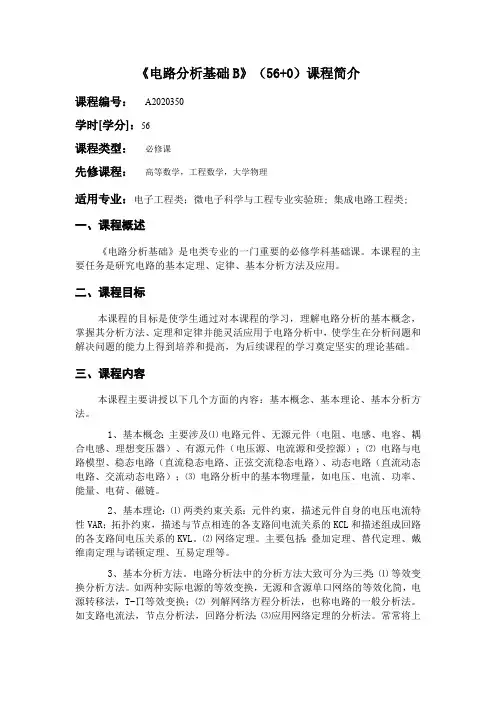

《电路分析基础B》(56+0)课程简介

课程编号:A2020350

学时[学分]:56[3.5]

课程类型:必修课

先修课程:高等数学,工程数学,大学物理

适用专业:电子工程类;微电子科学与工程专业实验班; 集成电路工程类;

一、课程概述

《电路分析基础》是电类专业的一门重要的必修学科基础课。

本课程的主要任务是研究电路的基本定理、定律、基本分析方法及应用。

二、课程目标

本课程的目标是使学生通过对本课程的学习,理解电路分析的基本概念,掌握其分析方法、定理和定律并能灵活应用于电路分析中,使学生在分析问题和解决问题的能力上得到培养和提高,为后续课程的学习奠定坚实的理论基础。

三、课程内容

本课程主要讲授以下几个方面的内容:基本概念、基本理论、基本分析方法。

1、基本概念:主要涉及⑴电路元件、无源元件(电阻、电感、电容、耦合电感、理想变压器)、有源元件(电压源、电流源和受控源);⑵电路与电路模型、稳态电路(直流稳态电路、正弦交流稳态电路)、动态电路(直流动态电路、交流动态电路);⑶电路分析中的基本物理量,如电压、电流、功率、能量、电荷、磁链。

2、基本理论:⑴两类约束关系:元件约束,描述元件自身的电压电流特性VAR;拓扑约束,描述与节点相连的各支路间电流关系的KCL和描述组成回路的各支路间电压关系的KVL。

⑵网络定理。

主要包括:叠加定理、替代定理、戴维南定理与诺顿定理、互易定理等。

3、基本分析方法。

电路分析法中的分析方法大致可分为三类:⑴等效变换分析方法。

如两种实际电源的等效变换,无源和含源单口网络的等效化简,电源转移法,T-∏等效变换;⑵列解网络方程分析法,也称电路的一般分析法。

如支路电流法,节点分析法,回路分析法;⑶应用网络定理的分析法。

常常将上述三种类型的方法进行综合、灵活运用。

另外,动态电路分析中,还要涉及动态电路的时域经典分析法。

另外,在实践性教学方面,有配套的实验教学,有适合学院特点的自编实验教材。

实现一人一组做实验。

按大纲要求的实验开出率达100%,在保持一些必

要的验证性实验和综合性实验外,还适当地增加了一些设计性实验或部分科研课题,亦有意识地设置了部分开放性实验。

目前所开实验如下:⑴实验室基本知识及万用表的使用;⑵线性网络几个定理的验证;⑶常用电子仪器的使用;⑷RC电路的阶跃响应;⑸ RLC电路的阶跃响应;⑹元件参数的测量;⑺ LC元件基本特性的测量;⑻ RC网络频率特性的研究;⑼电路谐振特性的研究;⑽ RC 双T网络带阻特性的研究。