人教版(新教材)九年级历史上册第2课 古代两河流域

- 格式:docx

- 大小:269.66 KB

- 文档页数:5

历史人教版九年级上册(新编)《第2课古代两河流域》(说课稿)一. 教材分析《历史人教版九年级上册(新编)》第2课《古代两河流域》是本册教材中的重要内容。

本课主要介绍了古代两河流域的自然环境、苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦王朝以及希伯来人的历史。

通过学习本课,学生可以了解到古代两河流域地区的文明发展及其对后世的影响。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于古代两河流域的历史文化可能还较为陌生。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生了解古代两河流域的自然环境、文明成就以及历史发展。

同时,学生对于历史事件的分析能力、概括能力还需要进一步培养。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解古代两河流域的自然环境、苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦王朝以及希伯来人的历史,认识古代两河流域文明对后世的影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,培养学生分析历史事件、概括历史现象的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识古代两河流域文明的发展,增强学生对中华民族文化的自豪感,提高学生的历史责任感。

四. 说教学重难点1.教学重点:古代两河流域的自然环境、苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦王朝以及希伯来人的历史。

2.教学难点:古代两河流域文明的特点及其对后世的影响。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解相结合的方法,引导学生主动参与课堂,提高学生的历史素养。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片等教学资源,生动形象地展示古代两河流域的历史文化。

六. 说教学过程1.导入新课:以问题导入,引导学生思考古代两河流域的位置及其重要性。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解古代两河流域的自然环境、苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦王朝以及希伯来人的历史。

3.合作探讨:分组讨论,让学生分析古代两河流域文明的特点及其对后世的影响。

4.教师讲解:针对学生讨论中的重点、难点问题,进行详细讲解。

5.课堂小结:总结本节课的主要内容,强化学生对古代两河流域历史的认识。

第2课《古代两河流域》教案一、新课标标准通过《汉谟拉比法典》了解亚非古代文明及其传播。

二、内容分析古代两河流域文明是古代东方文明之一,产生于底格里斯河和幼发拉底河流域。

古巴比伦王国的《汉谟拉比法典》保护奴隶主阶级的利益,同时,它也表明人类社会的法制传统源远流长。

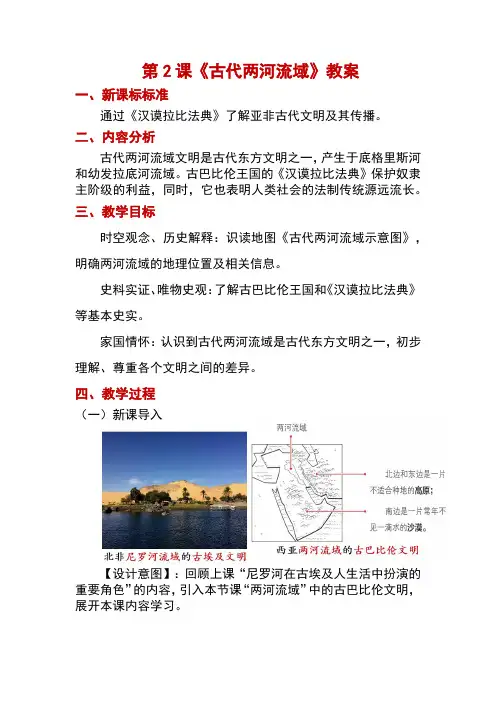

三、教学目标时空观念、历史解释:识读地图《古代两河流域示意图》,明确两河流域的地理位置及相关信息。

史料实证、唯物史观:了解古巴比伦王国和《汉谟拉比法典》等基本史实。

家国情怀:认识到古代两河流域是古代东方文明之一,初步理解、尊重各个文明之间的差异。

四、教学过程(一)新课导入【设计意图】:回顾上课“尼罗河在古埃及人生活中扮演的重要角色”的内容,引入本节课“两河流域”中的古巴比伦文明,展开本课内容学习。

(二)讲授新课1.古代两河流域文明(1)教师活动出示“古代两河流域示意图”,明确两河流域的地理位置及相关信息。

(2)学生活动●古代两河流域(又称“新月沃地”)●地理位置:西亚●流域:两河流域(幼发拉底河、底格里斯河)●平原:美索不达米亚平原●文明代表:苏美尔文明、古巴比伦文明(3)教师活动阅读课本,归纳苏美尔文明主要表现在哪些方面?(4)学生活动●文字:楔形文字●历法:阴历/太阴历●数学:60进制●技术:最早灌溉技术制陶技术(5)教师活动(6)学生活动公元前539年,古巴比伦王国被波斯征服。

波斯文明取代两河文明,两河流域进入了漫长的被殖民时期,一直到近代伊拉克建国才重新独立。

【设计意图】通过时间轴,初步了解古代两河流域文明及古巴比伦王国的兴亡。

2.古巴比伦王国(1)教师活动汉谟拉比几乎集中了国家的全部权力,亲自掌管司法和行政部门,直接掌握军队。

他极力神华自己,自称“众神之王”。

汉谟拉比还大兴水利,他在位的好几个年份都作为“开凿河渠之年”而载入史册。

(2)学生活动政治上:建立君主专制制度,设立官僚机构。

经济上:大力兴修水利,控制地方经济。

军事上:集中军权,直接掌握军队。

历史人教版九年级上册(新编)《第2课古代两河流域》(教学设计)一. 教材分析《第2课古代两河流域》是人教版九年级上册历史新编教材的一部分,主要向学生介绍古代两河流域的自然环境、苏美尔文明的起源、古巴比伦王国的兴衰以及汉摩拉比法典等内容。

通过学习本课,学生可以了解古代两河流域的历史发展脉络,认识苏美尔文明和古巴比伦王国的成就,从而提高学生的历史素养。

二. 学情分析九年级的学生已经具备一定的历史知识基础,对于古代文明有了一定的了解。

但学生在学习过程中可能对古代两河流域的历史发展顺序、人物事迹等方面的知识掌握不扎实。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的知识盲点,通过生动有趣的教学手段,激发学生的学习兴趣,引导学生主动探索、积极思考。

三. 教学目标1.知识与技能:了解古代两河流域的自然环境、苏美尔文明的起源、古巴比伦王国的兴衰以及汉摩拉比法典等内容,掌握古代两河流域历史发展的基本脉络。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,增强民族自豪感,认识到人类文明的发展离不开法治和和谐社会的建设。

四. 教学重难点1.教学重点:古代两河流域的自然环境、苏美尔文明的起源、古巴比伦王国的兴衰以及汉摩拉比法典等内容。

2.教学难点:古代两河流域历史发展的内在联系,学生对古巴比伦王国及其法典的认识。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、地图、视频等手段,生动展示古代两河流域的自然环境和文明成就,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:教师提出引导性问题,引导学生思考和探讨,提高学生的分析问题和解决问题的能力。

3.合作学习法:学生进行小组讨论,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟练掌握教材内容,了解学生的学习状况,设计好教学方案和问题。

2.学生准备:预习教材,了解古代两河流域的初步知识。

3.教学资源:准备相关图片、地图、视频等教学资源。

第2课古代两河流域【知识框架】

古代两河流域

【重点梳理】

1.古代两河流域文明

2.古巴比伦王国

崛起古巴比伦王国原是幼发拉底河中游的一个小国。

公元前18世纪,第六代国王汉谟拉比在位时,对外采取各个击破的策略,完成了整个两河流域中下游地区的统一事业,建立了统一、强大的奴隶制国家

强盛汉谟拉比实行君主专制制度,加强中央集权,还制定了一部较为系统和完整的法典。

他在位时是古巴比伦王国最强盛的时期

3.《汉谟拉比法典》

【知识延伸】

1.幼发拉底河与底格里斯河给古代当地人民的带来了什么?

幼发拉底河与底格里斯河给古代当地人民带来了肥沃的土壤,有利于农业生产,还带来了能建筑房屋的材料,使其成为一个适合人类定居生活的地方;但洪水泛滥,也给农业生产带来不便甚至灾难。

2.《汉谟拉比法典》石柱上的浮雕是什么含义?

浮雕中古巴比伦人崇拜的太阳神沙马什端坐在宝座上,古巴比伦王国国王汉谟拉比恭谨地站在它的面前。

沙马什正在将一柄象征帝王权力的权杖,授予汉谟拉比。

汉谟拉比用这一浮雕说明自己的权力来自神授,这样会让他的法典更具权威性。

第一单元古代亚非文明第2课古代两河流域1 教学分析教学重点:理解《汉穆拉比法典》的特点与历史价值教学难点:理解国家的产生是人类进入文明时期的重要标志2 教学过程一、导入新课(多媒体展示动态图片)这个数学上非常有名的定理是什么?最早是由什么人发现并使用的?今天让我们一起来学习第2课:古代两河流域。

二、新课讲授目标导学一:古代两河流域文明(一)两河流域的地理位置与地理环境1.学生自主学习:指导学生阅读教材和“古代两河地域地图”,思考:两河流域的地理位置在什么地方?两河指的是哪两条河?两河流域的地理环境怎样?提示:两河流域指底格里斯河与幼发拉底河的流经区域,基本位于今天伊拉克境内。

古代两河流域分为南北两大部分,北部被称为亚述,南部被称为巴比伦尼亚、巴比伦尼亚又可分为南北两部分,北部为阿卡德,南部为苏美尔。

两河流域位于亚非大干旱地区,自然环境并不十分优越。

北部丘陵地带雨量相对较多;南部地势低洼,多沼泽,除洪水泛滥季节外,雨量一般较少,呈干旱状态。

由于河源地区高山积雪定期融化,每年3月至7月是两河流域的洪水泛滥季节。

2.问题思考:地理环境对两河流域文明形成会有怎样的影响?3.教师归纳:受制于自然条件,该地区农业生产在洪水泛滥季节需要排涝,其他季节则依赖人工灌溉,因而古代两河流域南部的居民很早就开始修渠筑堤。

(二)楔形文字1.图片展示:多媒体展示楔形文字图片2.教师讲述:楔形文字,又称为钉头文字,因其书写笔画的形状酷似木楔或钉子而得名。

由苏美尔人发明,是迄今为止被发现的最古老的文字之一,也是古代两河流域最主要的文化成就。

目标导学二:古巴比伦王国与《汉谟拉比法典》1.教师讲述:公元前18世纪兴起的强盛而繁荣的古巴比伦王国是两河流域文明的代表。

那时的社会面貌是怎样的呢?请大家欣赏小品《打架》。

2.学生活动:(学生小品表演)国王:“我是古巴比伦城邦的第六任国王,我花了这么多年的时间,终于统一了两河流域,成为了四方之王。

人教版部编历史九年级上册《第2课古代两河流域》教学设计一. 教材分析《第2课古代两河流域》是人教版部编历史九年级上册的一课,主要介绍古代两河流域的历史发展、文明成就以及与中国的关系。

本课内容主要包括苏美尔文明的起源、巴比伦王国的兴衰、汉摩拉比法典、亚述帝国和新兴的文明等。

通过本课的学习,学生可以了解古代两河流域的历史发展脉络,认识其文明成就,并探讨其与中国的联系。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经掌握了历史基础知识,对于古代文明有一定的了解。

但部分学生可能对于古代两河流域的历史发展及其文明成就认识不足,需要通过本课的学习来进一步提高。

同时,学生对于古代两河流域与中国的关系可能较为陌生,需要在本课中进行引导和拓展。

三. 教学目标1.知识与技能:了解古代两河流域的历史发展脉络,认识其文明成就,探讨其与中国的联系。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史文明的尊重和认识,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.教学重点:古代两河流域的历史发展脉络,文明成就及其与中国的联系。

2.教学难点:汉摩拉比法典的内容及其意义,古代两河流域与中国的关系。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生自主阅读教材,了解古代两河流域的历史发展脉络。

2.合作探讨:分组讨论,分析古代两河流域的文明成就及其与中国的联系。

3.案例分析:讲解汉摩拉比法典的内容及其意义。

4.图片展示:通过图片展示,使学生更直观地了解古代两河流域的文明成果。

六. 教学准备1.教材:人教版部编历史九年级上册。

2.课件:制作课件,包括图片、文字、动画等。

3.图片资料:准备与古代两河流域相关的图片资料。

4.教学工具:黑板、粉笔、多媒体设备等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片展示古代两河流域的文明成果,如汉摩拉比法典、巴比伦城等,引发学生的兴趣。

然后提出问题:“古代两河流域是哪个地区?它的历史发展脉络是怎样的?”引导学生思考并回答。

人教版历史九年级上册(新编)《第2课古代两河流域》(教学设计)一. 教材分析本课主题是古代两河流域,教材以古代两河流域的历史发展为主线,介绍了苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦王朝等历史时期的重要历史事件和文化遗产。

通过对古代两河流域的了解,让学生认识到人类文明的起源和发展,以及古代两河流域对后世的影响。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于古代文明有一定的认识。

但对于古代两河流域的历史和文化,可能了解不多。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生掌握历史发展的线索,理解古代两河流域文明的特点和对后世的影响。

三. 教学目标1.知识与技能:了解古代两河流域的历史发展,认识苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦王朝等历史时期的重要历史事件和文化遗产。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对人类文明的尊重和认识,理解文化多样性的重要性。

四. 教学重难点1.重难点:古代两河流域的历史发展脉络,苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦王朝等历史时期的重要历史事件和文化遗产。

2.辅助难点:古代两河流域的地理位置,社会制度、宗教信仰、艺术成就等。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生自主阅读教材,了解古代两河流域的历史发展。

2.合作探究:分组讨论,让学生通过合作解决问题,提高分析问题和解决问题的能力。

3.案例分析:通过具体的案例,让学生深入了解古代两河流域的历史和文化。

4.互动交流:教师与学生互动,解答学生的疑问,引导学生深入思考。

六. 教学准备1.教材:人教版历史九年级上册(新编)2.辅助材料:相关的历史文献、图片、视频等。

3.教学工具:投影仪、电脑、黑板等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用投影仪展示古代两河流域的地图,引导学生了解古代两河流域的地理位置。

然后,简要介绍古代两河流域的历史发展脉络,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(15分钟)让学生自主阅读教材,了解古代两河流域的历史发展。

导学案

第2 课古代两河流域

一、学习目标(我需要知道、了解、背诵的内容)

1、掌握两河流域文明兴起、统一的过程;了解古巴比伦王国的统治。

2、理解两河流域的自然环境对两河流域文明的影响。

3、识记《汉谟拉比法典》的主要内容、地位。

4、理解《汉谟拉比法典》的实质和历史价值。

二、提前预习

1、自主阅读,圈点勾画,清除障碍

2、梳理知识点(利用思维导图,梳理本课内容知识点)

第2课古代两河流域

一、古代两河流域文明

1、地理范围:“两河”,是指西亚的_______与__________;两河流域,又称“_________”,意即“两河之间的地方”,大体上是以今天伊拉克首都巴格达为中心的狭长地带。

2、兴起:约从_______起,两河流域南部逐渐产生了一些以城市为中心的小国,小国之间混战不止。

2、初步统一:大约在_______,两河流域实现了初步统一。

在后来的

1800多年里,两河流域几度统一,也屡遭外族入侵和内部战乱。

古巴比伦王国时期,___________建立了统一、强大的奴隶制国家。

3、科学文化成就:两河流域的苏美尔人很早就发明了文字。

他们通常用削成三角形尖头的芦秆或木棒做笔,在未干的软泥板上压刻出符号。

这些符号的线条由粗到细,很像木楔,所以由这种笔画构成的文字被称为“_________”。

苏美尔人还根据月亮的盈亏变化制定了____,一年354天,并设置闰月来调整阴历和阳历之间的天数差距。

计数法中的_________也是两河流域人发明的。

二、古巴比伦王国

1、建国:古巴比伦王国原是幼发拉底河中游的一个小国。

2、统一:公元前18世纪,第六代国王汉谟拉比对外采取远交近攻的策略,完成了整个两河流域中下游地区的统一事业,建立了一个庞大的王国,史称古巴比伦王国。

3、强盛:汉谟拉比实行_________,加强中央集权,还制定了一部较为系统和完整的法典。

他在位时是古巴比伦王国最强盛的时期。

三、《汉谟拉比法典》

1、地位:《汉谟拉比法典》是迄今已知世界上第一部较为完整的成文法典。

2、概况:法典刻在一块黑色石柱上,除前言外,正文共有282条,内容十分广泛,从中可以清晰地了解古巴比伦社会。

多角度反映了古

巴比伦王国时代的奴隶制文明状况和社会生活达到很高水平。

3、内容:从法典中可知,古巴比伦分为__________、___________和______三个严格的社会等级。

________在古巴比伦相当发达。

战俘是奴隶的主要来源,也有买卖奴隶的现象。

体现了古巴比伦王国奴隶主专政的实质。

法典明显保留了一些_____________。

同时,法典中有许多关于租赁、雇佣、交换、借贷等方面的规定,说明_______在古巴比伦比较活跃。

4.意义:《汉谟拉比法典》是古巴比伦王国留给人类宝贵的文化遗产,表明人类社会的_________源远流长。

《汉谟拉比法典》是古代两河流域文明的体现。

3、梳理知识点(利用思维导图,梳理本课内容知识点,举例。

课前预习完成,课堂上请同学上黑板书写)

三、自主探究

1、古埃及文明和古代两河流域文明的相似点?

2、《汉谟拉比法典》的实质和地位?

3、《汉谟拉比法典》的历史价值?

4、《汉谟拉比法典》反映了古巴比伦王国的哪些社会状况?(1)社会阶级关系:

(2)阶级特征:

(3)文明程度:

(4)古巴比伦王国处于文明早期的时代特征:

四、典型例题

1、两河流域,又称“美索不达米亚”。

在这里增加孕育的是()

A.古巴比伦文明

B.古埃及文明

C.半坡文明

D.河姆渡文明

2.公元前18世纪,两河流域又一次统一在一位帝王手里。

这个时代被认为是古代两河流域文明的全盛时代,不仅因为政治军事,更因为制定了一部人类法制史上的瑰宝。

这位著名的帝王是()

A.图特摩斯三世

B.胡夫

C.隋文帝D汉谟拉比

3.当你漫步卢浮宫时,解说员指着一个黑色的石柱说:“这是迄今已知世界上第一部较为完整的成文法典。

”请你判断,此文物应产生于()

A.古代中国

B.古巴比伦

C.古印度

D.古埃及

4.材料一:

材料二:前言(节选):要让正义之光照耀大地,消灭一切罪与恶,使强者不能压迫弱者。

正文(部分内容):奴隶属于奴隶主;逃亡奴隶必须交还原主,藏匿者死罪;贵族打了贵族,罚银处置;奴隶打了自由民,割去耳朵;如果自由民弄瞎了奴隶的眼睛,与弄瞎牛的眼睛处理原则一致。

结语(节选):(如果后人篡改法律)他的城市将毁灭,人民将离散,王国将更换,他的名字将永远被人遗忘。

(1)图片反映的是哪一部法典?法典铭文是用什么文字书写的?

(2)根据材料二判断颁布这部法典的目的是什么?在这部法典中极力宣传的思想是什么?我们应该如何评价此法典?。