案例 AMD作业成本计算与管理

- 格式:pptx

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:5

第⼆节作业成本计算作业的认定和分类 本节知识体系:作业“同质组”与“同质成本库” 作业成本计算的第⼀阶段 计算作业成本分配率 计算产品成本作业成本计算的第⼆阶段 作业成本法应⽤举例 本节具体内容: ⼀、作业成本法的程序 (⼀)第⼀阶段程序:作业成本和作业成本分配率的计算 1.作业的认定和分类 2.建⽴作业“同质组”和“同质成本库” 是在作业分类的基础上,进⾏“合并同类项”的⼯作,建⽴作业“同质组”和“同质成本库”,以减少计算作业成本和分配率的⼯作。

这⼀步骤⾄关重要,是实施作业成本法中的重要⼯作。

(1)建⽴作业“同质组”和“同质成本库”的基本⽅法 纳⼊同⼀个同质组的作业,必须同时具备以下两个条件: 第⼀个条件是必须属于同⼀类作业(即同质组内的作业必须是同⼀⽔平的作业) 第⼆个条件是对于不同产品来说,有着⼤致相同的消耗⽐率。

教材430页例题: 某企业⽣产甲、⼄两种产品,在制造过程中均需经过A、B、C三项作业。

假定A、B、C三项作业均为单位⽔准作业,作业产出以机器⼯时计量,按三项作业历史资料的平均单位机器⼩时成本(作业成本分配率)、单位产品消耗的作业量(作业动因)以及应向单位产品分配的作业成本等计算的资料如表12—3所⽰。

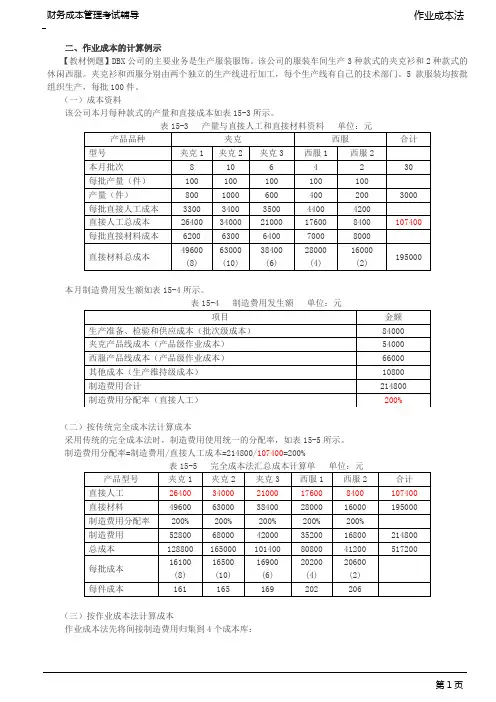

表12—3 消耗⽐率相同的三项作业⽰例作业成本分配率作业A(25元/⼩时)作业B(35元/⼩时)作业C(40元/⼩时)合计产品名称⼯时成本消耗⽐率⼯时成本消耗⽐率⼯时成本消耗⽐率⼯时成本消耗⽐率(栏次)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)甲1.230 60%3105 60% 1.872 60%6207 60%⼄0.820 40%270 40% 1.248 40%4138 40%合计10345 第⼀种⽅法:根据甲、⼄两产品消耗的作业量和相应的作业成本分配率分别计算 甲产品耗⽤三项作业成本之和=25×1.2+35×3+40×1.8=207(元) ⼄产品耗⽤三项作业成本之和=25×0.8+35×2+40×1.2=138(元) 第⼆种⽅法:由于甲产品耗⽤三项作业的⽐率是相等的,均为60%;⼄产品耗⽤三项作业的⽐率也是相等的,分别为40%,三项作业⼜同属于单位⽔平作业,所以,可以使⽤⼀项作业动因,计算⼀个分配率,将三项作业的作业成本⼀次分配给甲、⼄产品。

作业成本计算例子作业成本是企业在生产过程中所发生的各种成本,包括直接材料成本、直接人工成本和制造费用。

通过准确计算和管理作业成本,企业可以更好地控制成本,提高生产效率,并做出明智的决策。

下面以一个制造企业生产一个产品为例,详细介绍作业成本的计算过程。

假设制造企业要生产一批产品A,生产过程包括三个作业:材料采购作业、生产作业和装配作业。

首先,我们需要计算每个作业的成本。

1.材料采购作业在材料采购作业中,企业需要购买生产产品所需的原材料。

假设原材料的采购成本为1000元,运输和仓储成本为200元,购置材料所需的管理费用为50元。

因此,材料采购作业的成本为1000+200+50=1250元。

2.生产作业在生产作业中,企业将原材料转化为半成品。

假设生产过程中需要使用直接人工和制造费用。

-直接人工成本:假设生产一个产品需要花费2小时的工时,且每小时的工资为20元。

因此,直接人工成本为2*20=40元。

-制造费用:包括工厂的租金、设备维护费用、能源消耗等。

假设每个产品的制造费用为100元。

因此,生产作业的成本为40+100=140元。

3.装配作业在装配作业中,企业将半成品装配成最终的产品。

假设每个产品的装配工时为1小时,且每小时的工资为20元。

因此,装配作业的直接人工成本为1*20=20元。

总成本计算:总成本=材料采购作业的成本+生产作业的成本+装配作业的成本=1250+140+20=1410元以上是作业成本的基本计算过程。

然而,在实际的生产过程中,还需要考虑其他因素对成本的影响,比如设备的折旧费用、间接人工费用、制造过程中的浪费等。

为了更准确地计算作业成本,企业需要建立一个完善的成本核算系统,并进行定期的成本分析和调整。

通过准确计算和管理作业成本,企业可以更好地控制生产成本,提高生产效率,同时也可以为企业的决策提供重要的参考依据。

比如,在生产决策中,企业可以通过计算不同生产方案的作业成本来选择最优方案;在定价决策中,企业可以根据作业成本确定产品的最低销售价格。

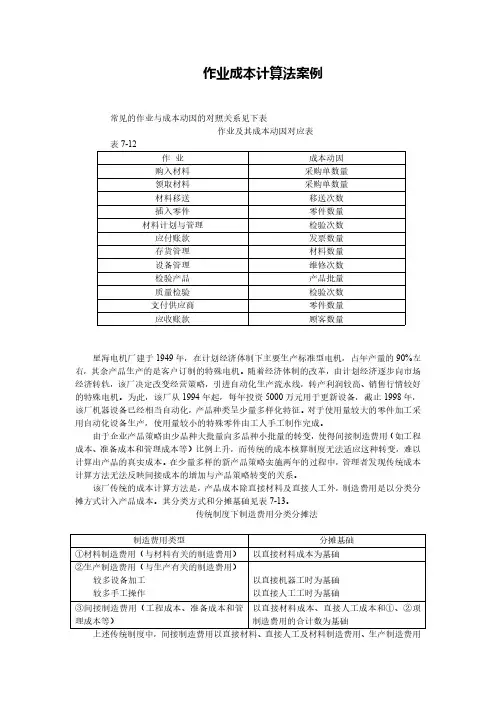

作业成本计算法案例常见的作业与成本动因的对照关系见下表作业及其成本动因对应表表7-12作业成本动因购入材料采购单数量领取材料采购单数量材料移送移送次数插入零件零件数量材料计划与管理检验次数应付账款发票数量存货管理材料数量设备管理维修次数检验产品产品批量质量检验检验次数支付供应商零件数量应收账款顾客数量星海电机厂建于1949年,在计划经济体制下主要生产标准型电机,占年产量的90%左右,其余产品生产的是客户订制的特殊电机。

随着经济体制的改革,由计划经济逐步向市场经济转轨,该厂决定改变经营策略,引进自动化生产流水线,转产利润较高、销售行情较好的特殊电机。

为此,该厂从1994年起,每年投资5000万元用于更新设备,截止1998年,该厂机器设备已经相当自动化,产品种类呈少量多样化特征。

对于使用量较大的零件加工采用自动化设备生产,使用量较小的特殊零件由工人手工制作完成。

由于企业产品策略由少品种大批量向多品种小批量的转变,使得间接制造费用(如工程成本、准备成本和管理成本等)比例上升,而传统的成本核算制度无法适应这种转变,难以计算出产品的真实成本。

在少量多样的新产品策略实施两年的过程中,管理者发现传统成本计算方法无法反映间接成本的增加与产品策略转变的关系。

该厂传统的成本计算方法是,产品成本除直接材料及直接人工外,制造费用是以分类分摊方式计入产品成本。

其分类方式和分摊基础见表7-13。

传统制度下制造费用分类分摊法制造费用类型分摊基础①材料制造费用(与材料有关的制造费用)以直接材料成本为基础②生产制造费用(与生产有关的制造费用)较多设备加工较多手工操作以直接机器工时为基础以直接人工工时为基础③间接制造费用(工程成本、准备成本和管理成本等)以直接材料成本、直接人工成本和①、②项制造费用的合计数为基础上述传统制度中,间接制造费用以直接材料、直接人工及材料制造费用、生产制造费用为基础进行分配,分配标准的选择过于牵强,容易造成产品成本的扭曲,因为间接制造费用的增加,主要来自定单处理活动及特殊零件处理活动。

作业成本法案例分析假设公司生产手机,其中一个重要的作业是组装。

为了分析组装作业的成本,该公司采用了作业成本法。

首先,公司根据组装作业的特点和要求,确定了两个作业成本对象:手机主板和手机壳。

手机主板是最重要的组件,手机壳是附属品。

为了方便分析和控制成本,公司将这些成本分为两个独立的作业池。

然后,公司对每个作业池进行成本分配。

对于手机主板作业池,公司确定了两个作业驱动因素:工作时间和工作复杂度。

工作时间是用于完成一个主板的总时间,工作复杂度是根据装配主板所需的技术难度进行评估。

对于手机壳作业池,公司只考虑了一个作业驱动因素:工作时间。

接下来,公司计算了每个作业驱动因素的作业成本率。

以工作时间为例,公司将该作业池的直接材料成本、直接人工成本和制造费用预算总和除以工作时间总和,得到了作业成本率。

在实际生产过程中,公司追踪了每个作业驱动因素的实际成本,并将其乘以作业成本率,得到了每个作业驱动因素的实际成本。

例如,6月主板作业池的工作时间总和是100小时,作业成本率是50美元/小时,那么主板作业池的成本就是100小时乘以50美元/小时,即5000美元。

最后,公司根据作业成本的详细信息和作业驱动因素的实际成本,对各个作业和成本对象进行了成本分析和控制。

通过对比预算和实际成本,公司可以了解哪些成本超出了预期,从而决定需要采取何种措施减少成本或调整预算。

首先,作业成本法能够提供详细的成本信息,使公司能够了解每个作业的成本构成和驱动因素,从而更好地控制和优化成本。

其次,作业成本法能够帮助企业确定成本驱动因素,并计算作业成本率,从而更准确地估计成本并进行成本分析。

最后,作业成本法能够帮助企业进行成本控制和预算调整。

通过与预算的比较,公司可以发现成本偏差,并及时采取措施纠正。

综上所述,作业成本法是一种重要的管理工具,可以帮助企业了解和控制作业成本。

通过对该手机制造公司的案例分析,我们可以看到作业成本法在实际应用中的效果和优势。

作业成本核算体系设计案例公司A是一家制造业企业,以生产电子产品为主要业务。

为了提高公司的作业效率和精确核算作业成本,设计了一个作业成本核算体系。

以下是该体系的设计案例:一、目标和原则:1.目标:确保准确计算每个作业的成本,为公司的决策提供准确的成本信息。

2.原则:透明、全面、准确、及时。

二、作业成本核算体系的流程:1.作业划分:将公司的生产过程根据不同的作业特性进行划分,形成多个作业。

2.资源分配:将公司的资源按照不同的作业需求进行分配,确保每个作业都有所需的资源。

3.资源消耗跟踪:跟踪记录每个作业所消耗的资源数量和成本。

4.作业成本计算:根据资源消耗的记录,计算每个作业的成本。

5.作业成本归集:将每个作业的成本按照不同的成本项进行归集,形成总成本。

三、具体实施:1.作业划分:根据产品的特性和生产过程的流程,将公司的生产过程划分为设计、制造、装配、测试等作业。

2.资源分配:根据每个作业的需求,将公司的人力、设备、原材料等资源进行分配。

设立资源管理部门,负责资源的调配和跟踪。

3.资源消耗跟踪:通过工序记录和员工报工等方式,跟踪记录每个作业所消耗的资源数量和成本。

4.作业成本计算:以资源消耗的记录为基础,通过单位成本法或加权平均成本法等方法,计算每个作业的成本。

5.作业成本归集:将每个作业的成本按照直接材料、直接人工、制造费用等成本项进行归集,形成总成本。

设立财务部门,负责成本数据的汇总和归集。

四、作业成本核算体系的优势:1.准确计算每个作业的成本,为公司的决策提供准确的成本信息。

2.通过资源消耗的跟踪和记录,实现了对资源的有效利用和管理。

3.增强了公司对作业情况的了解,有利于发现问题并采取相应的改进措施。

4.提高了公司的作业效率和精确核算作业成本,有利于公司提高竞争力和盈利能力。

五、体系的监控和改进:1.设立内部审核部门,定期对作业成本核算体系进行审核和评估,保证其运行的有效性和准确性。

2.根据审核结果和反馈意见,及时调整和改进作业成本核算体系,确保其与公司的实际情况相匹配。

【例题•多选题】某企业生产经营的产品品种繁多,间接成本比重较高,成本会计人员试图推动该企业采用作业成本法计算产品成本,下列理由中适合用于说服管理层的有()。

(2015年)

A.通过作业管理可以提高成本控制水平

B.使用作业成本信息有利于价值链分析

C.使用作业成本法可提高成本分配准确性

D.使用作业成本信息可以提高经营决策质量

【答案】ABCD

【解析】四个选项都反映了作业成本法的优点。

所以选项A、B、C、D正确。

【例题•多选题】下列关于作业成本法与传统的成本计算方法(以产量为基础的完全成本计算方法)比较的说法中,正确的有()。

(2011年)

A.传统的成本计算方法对全部生产成本进行分配,作业成本法只对变动成本进行分配

B.传统的成本计算方法是按部门归集间接费用,作业成本法按作业归集间接费用

C.作业成本法的直接成本计算范围要比传统的成本计算方法的计算范围小

D.与传统的成本计算方法相比,作业成本法不便于实施责任会计和业绩评价

【答案】BD

【解析】作业成本法对作业成本进行分配,而不是对变动成本进行分配,选项A错误;作业成本法下,直接成本可以直接计入产品,与传统成本计算方法相同,只是直接成本的范围比传统成本计算得要大,选项C错误;传统的成本计算方法按部门归集间接费用,作业成本法按作业归集间接费用,选项B正确;实施责任会计和业绩评价是针对部门,所以,作业成本法不便于实施责任会计和业绩评价,选项D正确。

本章总结

1.作业成本法的概念与特点

2.作业成本计算

3.作业成本管理。

作业成本计算及作业管理作业成本计算及作业管理是企业生产运营中非常重要的一环。

通过对作业成本的准确计算和对作业管理的有效控制,企业可以实现生产成本的优化和效率的提升。

本文将探讨作业成本计算的方法和作业管理的要点,以帮助企业实现更好的运营管理。

一、作业成本计算方法作业成本计算是企业确定每个作业的实际成本的过程。

常用的作业成本计算方法有作业订单成本法和标准成本法。

1. 作业订单成本法作业订单成本法是指根据每个作业的具体订单,将相关的成本分配到各个作业中去。

这种方法适用于生产定制化产品或服务的企业。

具体步骤如下:首先,确定作业的成本驱动因素,即影响作业成本的主要因素,例如人工成本、材料成本等。

其次,根据作业的订单,将相关的成本分配到各个作业中去。

根据驱动因素的不同,可以采用不同的分配方法,例如人工成本可以按照工时比例分配,材料成本可以按照用量比例分配。

最后,将分配得到的成本累计到各个作业的成本中,得出每个作业的实际成本。

2. 标准成本法标准成本法是指通过设定标准成本,以及实际成本与标准成本之间的差异,来计算作业的成本。

这种方法适用于生产批量化产品或服务的企业。

具体步骤如下:首先,确定作业的标准成本,即预先设定的成本目标。

标准成本包括直接材料、直接人工和制造费用等。

其次,根据标准成本和实际成本之间的差异,分析成本差异的原因。

成本差异可以分为材料成本差异、人工成本差异和制造费用差异等。

最后,根据成本差异的原因,采取相应的管理措施,如加强供应链管理、提高作业效率等,以实现成本的控制和降低。

二、作业管理要点作业管理是指通过合理的策划和组织,对作业进行有效的控制和管理,以提高生产效率和降低成本。

以下是几个作业管理的要点:1. 作业规划和布局作业规划和布局是指根据产品的需求、生产工艺等因素,合理安排作业的顺序和流程,使各个作业之间的协调和配合达到最佳状态。

通过合理的规划和布局,可以避免作业之间的交叉干扰和资源的浪费,提高生产效率和质量。

作业成本计算与管理引言作业成本是企业经营活动中不可忽视的一个重要指标。

正确计算和管理作业成本可以帮助企业提高效率、控制成本,实现持续发展。

本文将介绍作业成本计算和管理的基本概念、常用方法和相关策略。

作业成本计算的基本概念作业成本是指在生产过程中与某一具体工作或项目相关的费用总和。

它包括直接成本和间接成本两部分。

直接成本直接成本是指直接与具体作业或项目直接相关的费用,可以直接追踪和归因于某一作业。

直接材料和直接人工是直接成本的两个主要组成部分。

•直接材料:指在一个作业或项目中,可以直接与之相关联的材料费用。

例如,对于生产一辆汽车的作业来说,汽车零部件的成本就是直接材料成本。

•直接人工:指直接与作业或项目相关的人工费用。

例如,对于生产一辆汽车的作业来说,工厂工人的工资就是直接人工成本。

间接成本间接成本是指与作业或项目间接相关的费用,无法直接追踪和归因于某一作业。

间接材料和间接人工是间接成本的两个主要组成部分。

•间接材料:指与作业间接相关的材料费用。

例如,工厂维护费用中所使用的润滑油就是间接材料成本。

•间接人工:指与作业间接相关的人工费用。

例如,工厂中的经理或管理员的工资就是间接人工成本。

作业成本计算方法作业成本的计算方法可以根据不同的情况选择适合的方法。

常见的作业成本计算方法包括批量成本法、标准成本法和直接成本法。

批量成本法批量成本法是指将每个作业的成本分配给每个作业的单位数量或批次数量。

这种方法适用于生产过程中存在多个批次或单位数量的情况。

计算方法如下:批量成本 = 总成本 / 批次数量标准成本法标准成本法是指根据事先设置的标准成本,将实际成本与标准成本进行比较,以确定作业的盈亏状况。

这种方法适用于对作业的成本控制和监督。

计算方法如下:盈亏 = 标准成本 - 实际成本直接成本法直接成本法是指将所有直接与作业相关的成本作为作业成本。

这种方法适合小规模作业或作业成本的计算较为简单的情况。

计算方法如下:作业成本 = 直接材料成本 + 直接人工成本作业成本管理策略作业成本的管理是企业成功的关键因素之一。

作业成本法案例分析作业成本法是一种用于计算产品成本的方法,它将生产成本分为直接材料、直接人工和制造费用,并将这些成本分配到产品中。

在本文中,我们将通过一个实际案例来分析作业成本法的应用和计算过程。

案例背景:某公司生产一种特定产品,该产品需要经过三个生产部门的加工,A部门、B 部门和C部门。

每个部门都会对产品进行加工,并将其传递到下一个部门。

公司希望通过作业成本法来计算每个产品的成本,并据此制定合理的定价策略。

计算过程:首先,我们需要确定每个部门的直接材料成本、直接人工成本和制造费用。

然后,将这些成本分配到每个产品上,以确定每个产品的成本。

A部门的直接材料成本为1000元,直接人工成本为2000元,制造费用为1500元。

B部门的直接材料成本为1200元,直接人工成本为2500元,制造费用为1800元。

C部门的直接材料成本为1500元,直接人工成本为3000元,制造费用为2000元。

接下来,我们需要确定每个部门的作业量。

假设A部门完成了100个产品的加工,B部门完成了80个产品的加工,C部门完成了60个产品的加工。

根据作业成本法,我们可以按照以下步骤来计算每个产品的成本:1. 首先,计算每个部门的单位成本。

单位成本可以通过将每个部门的成本总和除以作业量来得到。

2. 然后,将每个部门的单位成本乘以每个产品在该部门的作业量,得到每个产品在该部门的成本。

3. 最后,将每个产品在所有部门的成本相加,即可得到每个产品的总成本。

通过以上计算,我们可以得出每个产品的成本。

根据这些成本,公司可以制定合理的定价策略,确保产品的定价能够覆盖生产成本,并获得合理的利润。

总结:作业成本法是一种常用的计算产品成本的方法,通过将生产成本分配到产品中,可以帮助企业合理制定定价策略,确保产品的盈利能力。

在实际应用中,需要根据不同的生产情况和成本结构来灵活运用作业成本法,以达到最优的成本控制和利润最大化的目的。

结语:通过以上案例分析,我们可以看到作业成本法在实际生产中的重要性和应用价值。

作业成本法计算案例作业成本法是一种用于计算产品或服务成本的方法,它将成本分配给生产活动或作业,以便更准确地了解每个活动或作业的成本。

在本文中,我们将通过一个实际案例来演示如何使用作业成本法来计算产品或服务的成本。

假设某公司生产两种产品,A和B。

为了计算每种产品的成本,我们需要首先识别生产过程中涉及的各项活动,然后确定每项活动的成本驱动因素。

在这个案例中,我们将假设有三项活动涉及到产品A和B的生产,材料采购、生产设备维护和生产线设置。

首先,我们需要计算每项活动的成本驱动因素。

在材料采购活动中,成本驱动因素可以是采购订单的数量;在生产设备维护活动中,成本驱动因素可以是设备运行时间的小时数;在生产线设置活动中,成本驱动因素可以是设置次数。

接下来,我们需要确定每项活动的成本。

假设材料采购活动的成本为10000元,生产设备维护活动的成本为15000元,生产线设置活动的成本为20000元。

然后,我们需要计算每个成本驱动因素的数量。

假设产品A的采购订单数量为200,设备运行时间为500小时,设置次数为10次;产品B的采购订单数量为300,设备运行时间为800小时,设置次数为15次。

最后,我们可以使用作业成本法来计算产品A和B的成本。

首先,我们需要根据每项活动的成本和成本驱动因素的数量来计算每项活动的成本率。

然后,我们将每项活动的成本率乘以相应的成本驱动因素的数量,得到每项活动的总成本。

最后,我们将每项活动的总成本加总,得到产品A和B的总成本。

通过以上案例,我们可以看到作业成本法的计算过程。

它能够更准确地分配成本,并帮助企业了解每个活动或作业的成本,从而做出更加明智的决策。

总之,作业成本法是一种有效的成本计算方法,通过实际案例的演示,我们可以更好地理解其计算过程。

希望本文能对您有所帮助,谢谢阅读!。

作业成本法计算案例作业成本法(Activity-Based Costing,简称ABC)是一种用于计算产品或服务成本的管理会计方法。

与传统的成本计算方法相比,作业成本法更加精细化和准确,能够更好地识别和分配企业各项活动的成本,从而帮助企业更好地控制成本、优化资源配置。

本文将通过一个案例来详细介绍作业成本法的计算过程。

假设企业是一家制造高科技产品的公司,进行产品制造的生产线包括采购、加工、装配、包装和发货等环节。

为了确定每个环节的成本以及最终产品的成本,企业运用作业成本法进行计算。

首先,企业需要确定每个活动环节的成本驱动因素,即影响成本的主要因素。

例如,采购环节的成本驱动因素可以是采购数量、采购次数等;加工环节的成本驱动因素可以是加工时间、加工复杂度等。

这些成本驱动因素应该与实际成本产生的关系密切相关,能够较好地反映出成本的变化情况。

接下来,企业需要确定每个活动环节的成本驱动因素与实际成本之间的关系。

可以通过观察和分析历史数据来确定这种关系,也可以进行一些实验和模拟来获得准确的结果。

例如,通过收集和分析采购记录,企业可以确定每次采购的成本,并与采购数量、采购次数等成本驱动因素进行相关分析,得出成本与驱动因素之间的函数关系。

类似地,对其他活动环节也进行类似的分析和计算。

基于上述的分析结果,企业可以计算出每个活动环节的成本分配率,即每个活动环节成本占总成本的比例。

假设采购环节的总成本为1000万元,而采购量为1000个产品,则每个产品的采购成本为100万元。

同样地,通过对其他环节的成本分析,可以得出其他环节的成本分配率。

最后,企业可以根据产品的实际产量,将每个环节的成本分配到每个产品上,从而得出每个产品的总成本。

假设产品在采购环节花费了100万元,在加工环节花费了200万元,在装配环节花费了150万元,在包装环节花费了50万元,在发货环节花费了20万元,则该产品的总成本为520万元。

通过作业成本法的计算,企业能够更加准确地了解每个产品的成本构成,为企业的成本控制和决策提供更多的依据。

《作业成本计算》案例分析案例1案例背景:目前需要分析作业成本管理在产品选择和产品结构决策中的作用SONG录音笔公司生产三种产品,其经营过程共归并为八个作业中心。

案例分析:资料(1)公司销售及成本资料:产品单价(元)销量(件)销售收入(元)直接材料(元/件)直接人工(元/件)制造费用及其他(元)制造及其他费用分配率(元/小时)甲产品46 800 36800 10 4 54289 28.2=54289/1920 乙产品38 1000 38000 8 2丙产品55 500 27500 11 5资料(2)公司作业成本资料:作业中心成本动因成本动因量作业能力作业成本成本动因率甲乙丙合计设计设计小时250 200 350 800 960 12000 12.5订单处理订单数量30 40 60 130 200 1900 9.5调试准备准备次数 4 8 8 20 25 1875 75材料处理部件数量12 8 21 41 28100 5620 0.2加工机时0.9 0.75 0.9 2.55 1920 14208 7.4质量测试测试小时0.6 0.25 0.75 1.6 1105 3536 3.2生产监督监督时间70 70 100 240 300 1950 6.5运输发货次数30 30 50 110 200 13200 6.6要求:根据上述资料分别用传统的盈利能力和作业成本法下的盈利能力分析甲、乙、丙三种产品并说明其差异?案例2许继电气公司生产三种电子产品,分别是产品X、产品Y和产品Z。

产品X是三种产品中工艺最简单的一种,公司每年产销10000件;产品Y工艺相对复杂一些,公司每年产销20000件,在三种产品中产销量最大;产品Z工艺最复杂,公司每年产销4000件。

公司设有一个生产车间,主要工序包括零部件排序准备、自动插件、手工插件、压焊、技术冲洗及烘干、质量检验和包装。

原材料和零部件均外购。

公司有关的产品成本资料见表1。

作业成本计算及作业管理本节对我国企业运用作业成本运算方法和作业治理的情形进行了统计分析和案例研究,探讨了作业成本治理运用与企业生产经营环境之间的关系,并就我国企业以后运用作业成本运算及作业治理的方式提出若干建议。

一、引言本世纪70年代之后,高新技术的蓬勃进展和广泛应用,为作业成本运算(Activity-Based Cost, ABC)和作业治理(ActivityBased Management,,ABM)的显现奠定了基础。

这种在80年代末兴起于西方企业的先进的成本运算和企业治理方法,在目前对我国大多数企业还相当新奇。

然而,这是不是意味着它们离在我国企业的应用还专门遥远呢?为回答这一间题,我们对有良好经营业绩或行业先进的国内企业进行了成本治理方面的研究,专门是那些有着类似ABC和ABM体会的企业。

ABC和ABM作为一种挑战传统理念的新思想,其产生和进展必定存在某种特定的动因和背景。

据文献报道,作业成本运算法起源于二十世纪30年代末、40年代初美国会计学家科勒(E.Kolher)的思想。

科勒当时所面临的问题是,如何正确运算水力发电行业的成本。

水力发电的要紧成本是发电设施等固定资产的折旧和爱护费用等间接费用,原材料水不需从市场上购进,人工要紧用于对设备进行监控和爱护。

采纳传统的以人工小时来分配间接费用,明显不能正确反映成本。

因此,科勒提出了“作业成本运算法”。

然而,科勒的这一思想在当时并未受到重视。

直到80年代中期,由库弗(R·Cooper)和卡普兰(R.Kaplan)两位教授对作业成本运算进行了系统、深入的理论和应用研究之后,作业成本运算法才受到西方会计界的普遍重视。

70年代以来,高新技术迅速进展,社会经济环境发生了专门大的变化。

顾客需求多样化和快速变化的市场环境,要求企业能够对此作出迅速的反应。

“柔性生产系统”确实是在这种背景下产生的,它取代了传统的大批量的生产系统。

柔性生产系统灵活、反应迅速。