王东艳中位数和众数教学案例

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:4

中位数和众数教案教案标题:中位数和众数教案教学目标:1. 理解中位数和众数的概念。

2. 能够计算一组数据的中位数和众数。

3. 能够分析和比较数据集的中位数和众数,以及它们对数据分布的影响。

教学准备:1. 教师准备:教师需要熟悉中位数和众数的概念、计算方法和应用场景。

2. 学生准备:学生需要掌握基本的统计概念和计算方法,如平均数和范围。

教学过程:引入活动:1. 引导学生回顾平均数的概念和计算方法,并提问:平均数能否完全反映一组数据的特征?为什么?2. 引导学生思考并讨论:在某些情况下,是否有其他统计指标能更好地描述数据的中心趋势和分布特征?探究活动:1. 引导学生了解中位数的概念:中位数是一组数据按从小到大排列后,处于中间位置的数值。

如果数据个数为奇数,则中位数就是中间的数;如果数据个数为偶数,则中位数是中间两个数的平均值。

2. 给学生提供一组数据,引导他们按从小到大的顺序排列,并计算出中位数。

3. 引导学生思考并讨论:中位数能否完全反映一组数据的特征?为什么?4. 引导学生了解众数的概念:众数是一组数据中出现次数最多的数值。

一个数据集可能有一个或多个众数,也可能没有众数。

5. 给学生提供一组数据,引导他们计算出众数,并讨论可能存在的情况。

拓展活动:1. 引导学生思考并讨论:中位数和众数对于数据分布的特征有何影响?如何比较数据集的中位数和众数?2. 给学生提供不同的数据集,引导他们分析和比较数据集的中位数和众数,以及它们对数据分布的影响。

3. 鼓励学生在实际生活中寻找和应用中位数和众数的例子,如调查班级同学的身高或成绩,并分析数据的中位数和众数。

总结活动:1. 引导学生总结中位数和众数的概念和计算方法。

2. 引导学生思考并讨论:在不同的数据分布情况下,中位数和众数哪个更能反映数据的特征?3. 鼓励学生提出问题并进行讨论,以巩固对中位数和众数的理解。

评估活动:1. 给学生提供一组数据,要求他们计算出中位数和众数,并分析数据的特征。

案例分析如何发展学生的数据分析观念《众数和中位数》教学设计理念:新课程改革是一个促进学生全面、持续、和谐发展的学习过程,数学教学应从学生实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境,合理地设置空白点,引导学生通过实践、思考、探索、交流获取知识、形成技能、发展思维、学会学习。

教学内容:《众数和中位数》教学目标:1、让学生理解众数、中位数的含义,会求一组数据的众数、中位数。

2、能根据数据的具体情况选择适当的统计量表示数据的不同特征。

3、能利用众数、中位数知识解决生活中的一些简单问题。

教学重、难点:会根据数据特点合理选择数据代表,提升学生数学思考。

教学过程:一、复习常见的数据代表——平均数姚明的身高2.26米,他在NBA中身高是最高的。

所以我说姚明是中国人,中国人的身高是世界上最高的。

这种说法对吗?平均数经常作为数据代表,在生活中应用很广泛,这节课我们继续研究数据的代表。

二、探索:数据代表之一——众数1、情境:小王大学毕业后去找工作,看到一则招聘启示:月平均工资2000元。

(略)2、组织学生讨论、交流:(1)经理说月平均工资2000元是否属实?(2)平均数能不能代表员工的工资水平?(3)用哪个数更能代表员工的工资水平?(帮助学生感悟极端数据影响平均数)小结:平均数是一种常用的统计量,它表示的是一组数据的整体水平。

从以上例子不难看出,在实际生活中,有时解决问题并不能关注一组数据的整体水平,而要关注数据另外的情况。

今天我们继续学习数据代表——众数揭示概念:众数(一组数据中出现次数最多的那个数据)3、生活中的应用出示书上例2。

(1)求平均数和众数(2)想一想:平均数和众数这里的意义一样吗?各表示什么?(3)这里的哪个数据严重影响平均数?用哪个数据来反映大多数同学发芽情况合适?小结:当数据中出现极端数据时会影响平均数。

而众数反映的是一组数据中数据的集中程度。

4、练习:找众数三、探索数据代表之二——中位数1、前不久,老师参加了一次跳绳比赛,7位老师的平均成绩是120下,徐老师跳了107下,你觉得徐老师的跳绳水平怎样?2、先猜,再出示几位老师的跳绳成绩,排一排。

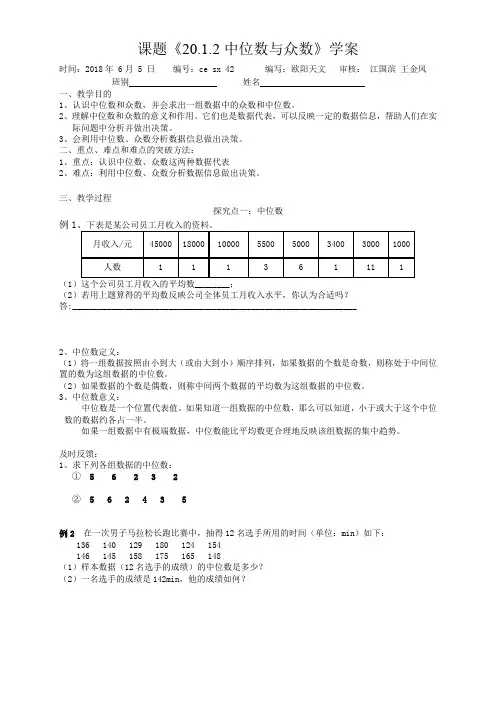

课题《20.1.2中位数与众数》学案时间:2018年 6月 5 日编号:ce sx 42 编写:欧阳天文审核:江国滨王金凤班别姓名一、教学目的1、认识中位数和众数,并会求出一组数据中的众数和中位数。

2、理解中位数和众数的意义和作用。

它们也是数据代表,可以反映一定的数据信息,帮助人们在实际问题中分析并做出决策。

3、会利用中位数、众数分析数据信息做出决策。

二、重点、难点和难点的突破方法:1、重点:认识中位数、众数这两种数据代表2、难点:利用中位数、众数分析数据信息做出决策。

三、教学过程探究点一:中位数例1(1(2)若用上题算得的平均数反映公司全体员工月收入水平,你认为合适吗?答:_________________________________________________________________2、中位数定义:(1)将一组数据按照由小到大(或由大到小)顺序排列,如果数据的个数是奇数,则称处于中间位置的数为这组数据的中位数。

(2)如果数据的个数是偶数,则称中间两个数据的平均数为这组数据的中位数。

3、中位数意义:中位数是一个位置代表值。

如果知道一组数据的中位数,那么可以知道,小于或大于这个中位数的数据约各占一半。

如果一组数据中有极端数据,中位数能比平均数更合理地反映该组数据的集中趋势。

及时反馈:1、求下列各组数据的中位数:① 5 6 2 3 2② 5 6 2 4 3 5例2 在一次男子马拉松长跑比赛中,抽得12名选手所用的时间(单位:min)如下:136 140 129 180 124 154146 145 158 175 165 148(1)样本数据(12名选手的成绩)的中位数是多少?(2)一名选手的成绩是142min,他的成绩如何?探究点二:众数例3一家鞋店在一段时间内销售了某种女鞋30双,各种尺码鞋的销售量如表所示.你能根据表中的数据为这家鞋店提供进货建议吗?归纳:一组数据中出现次数最多的数据称为这组数据的众数.注意:1、一组数据的众数一定出现在这组数据中.2、一组数据的众数可能不止一个.如1,1,2,3,3,5中众数是1和3.3、众数是一组数据中出现次数最多的数据而不是数据出现的次数,如1,1,1,2,2,5中众数是1而不是3.当堂训练:课本P118页第2题小结本节课你学到了什么?随堂检测:1.数据1,2, 8,5,3,9,5,4,5,4的众数、中位数分别为()A.4.5、5 B.5、4.5 C.5、4 D.5、52.要调查多数同学们喜欢看的电视节目,应关注的是哪个数据的代表()A.平均数 B.中位数C.众数3.在演讲比赛中,你想知道自己在所有选手中处于什么水平,应该选择哪个数据的代表()A.平均数 B.中位数 C.众数4.为了了解开展“孝敬父母,从家务事做起”活动的实施情况,某校抽取八年级某班50名学生,调查他们一周做家务所用时间,得到一组数据,并绘制成下表,请根据下表完成各题:(1)填写图表格中未完成的部分;(2)该班学生每周做家务的平均时间是 .(3)这组数据的中位数是 ,众数是 .作业:课本P118页第2题。

一、引言:今天我们继续一起来学习《数据的分析》的《中位数、众数》第二课时。

二、温故互查:1. 什么是中位数?如何从一组数据中正确找出中位数,关键步骤是什么?2. 什么是众数?如何从一组数据中正确找出众数,关键步骤是什么?设计意图:本课创设的问题情境不只是为导出新课,更是为学生构建本课知识提供支撑。

本课需要复习的知识有:重点掌握寻找中位数、众数的方法。

三、学习探究:阅读课本P119-120完成下列问题:1.探究1:自学119页“例6”,进一步认识平均数、众数、中位数都是数据的代表.掌握如何用平均数、中位数、众数如何分析数据,如何描述数据的趋势?2.探究2:自学120页归纳,明确平均数、中位数、众数它们各自的特点以及描述数据的趋势.平均数、中位数是一组数据的“平均水平”的“特征数”,而众数是描述数据的“集中趋势”的“特征数”,它们各自的特点如下:(1)用平均数作为一组数据的代表,比较可靠和稳定,它与这组数据中的每一个数都有关系,对这些数据所包含的信息的反映最为充分,因而应用最为广泛,特别是在进行统计推断时有重要作用,但计算较繁琐,并且易受极端数据的影响。

(2)用众数作为一组数据的代表,可靠性较差,但众数不受极端数据的影响,并且求法简便,当一组数据中个别数据变动较大时,适宜选择众数来表示这组数据的“集中趋势”。

(3)用中位数作为一组数据的代表,可靠性也较差,但中位数也不受极端数据的影响,也可选择中位数来表示这组数据的“集中趋势”。

3. 讨论解析121页练习设计意图:教师给出适当的提示后,相信学生能在已有的知识基础上,利用集体的智慧,找出猜想中的正确答案,并通过“转化”思想得出结论,也找到了正确的推理过程。

四、自学检测1.某班50名同学的平均身高为168cm,其中30名男生的平均身高为170cm,则20名女生的平均身高是cm.。

2.10名工人某天加工同一种零件的件数分别为:15,17,14,10,15,17,17,16,14,12,设这组数据的平均数为a,中位数为b,众数为c,则()A. a>b>cB. b>c>aC. c>a>bD. c>b>a3.分别求出这些学生成绩的众数、中位数和平均数.设计意图:给学生充足的思维空间,养成思考习惯,让学生自主挑选回答主要是让后进生也能在课堂上体验成功,有成就感;且该教学活动亦能培养学生仔细观察问题的习惯。

中位数和众数(黄冬梅)一、教学目标:1、理解中位数、众数的意义、特点,学会求一组数据的中位数、众数的方法。

2、能根据具体问题,选择适当的统计量(平均数、中位数、众数)表示数据的不同特征。

3、提高对数据进行简单分析和合理推测的能力。

4、理解统计知识在解决问题中的作用,形成良好的统计观念。

二、教学重点1. 理解中位数、众数的意义、特点,学会求一组数据的中位数、众数的方法。

2. 会根据实际情况,灵活选用三种统计量进行数据分析。

三、教学难点理解中位数、众数的含义,及在生活中的实际运用。

四、教学过程:<一>、谈话导入上课前先打个招呼,同学们好,知道教师名字的同学请举手,(老师真高兴,当名人的感觉真好,采访一下,你们是怎么知道的?你真是一个会观察的孩子!)你知道老师喜欢什么样的学生吗?(听话、肯动脑筋、积极回答问题、能与人交流自己的想法)你们喜欢什么样的老师?(生各抒已见)你们喜欢什么样的老师?(生发表意见,注意分析意见调控课堂。

)谢谢孩子们的建议,陈老师会把你们的意见向所有的老师转达,我这节课也争取做一个你们喜欢的老师,(宣布上课)看大屏幕我们这节课学什么?(中位数和众数),学之前先听过故事,不过我讲的故事有动脑筋的孩子才能听明白?想听吗?有信心听明白吗?OK!有故事当然得有主人公,我们先来认识一下(出示主人公,展开情境)不过,我们这次讲的是他们长大后的故事。

读故事情节。

请同学们想一想,一个月时间到了,有什么好事要发生啦?(领工资)<二>、认识到到极端数据对平均数的影响师:想知道马小跳的工资是多少吗?(生:想)想到就能领到自己自己的第一份工资,而且自己的工资可能比陆不凡的高,马小跳是又激动又得意。

观察工资表,马小跳的工资是多少?(生,800元)不会吧?像不像一家骗人的公司,马小跳也很气愤,直接找到了经理,我们来看他们之间的对话。

(赶紧拿起笔帮马小跳计算下)计算,总结(平均工资对吗?)<三>、认识中位数和众数在这里,总共只有7名员工,有多少名员工的工资比平均工资1200元低?(6名),请想一想,是什么原因,让大家的工资都比平均数1200元低?问题出在谁的身上?(生,经理的工资太高,与一般员工的差距太大)对,这个数字很关键。

教案:中位数和众数一、教学目标1. 让学生理解中位数和众数的含义,掌握求一组数据中位数和众数的方法。

2. 培养学生运用中位数和众数解决实际问题的能力。

3. 引导学生体会数学与生活的联系,培养学生的数据分析观念。

二、教学内容1. 中位数的含义和求法2. 众数的含义和求法3. 中位数和众数在实际中的应用三、教学重点与难点1. 教学重点:理解中位数和众数的含义,掌握求一组数据中位数和众数的方法。

2. 教学难点:中位数和众数的求法,以及在中位数和众数实际应用中的问题解决。

四、教学准备1. 教师准备相关教学材料,如PPT、练习题等。

2. 学生准备笔记本、文具等学习用品。

五、教学过程1. 导入新课教师通过一个实际问题引入中位数和众数的概念,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解与演示教师讲解中位数和众数的含义,并通过PPT展示相关例题,让学生跟随教师一起动手操作,掌握求一组数据中位数和众数的方法。

3. 练习与讨论学生独立完成练习题,教师选取部分学生的作业进行讲解和讨论,巩固所学知识。

4. 应用拓展教师提出一些实际问题,引导学生运用中位数和众数解决实际问题,培养学生的应用能力。

5. 小结与作业教师对本节课的内容进行小结,布置作业,让学生进一步巩固所学知识。

六、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态。

2. 作业完成情况:检查学生作业的完成质量,评估学生对知识的掌握程度。

3. 实际应用能力:通过课后实践题目,考察学生运用中位数和众数解决实际问题的能力。

七、教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,总结教学过程中的优点和不足,不断调整教学方法,以提高教学效果。

八、教学进度安排1. 第1-2课时:讲解中位数和众数的含义,演示求解方法。

2. 第3-4课时:练习与讨论,应用拓展。

3. 第5课时:小结与作业布置。

九、教学资源1. PPT课件2. 练习题及答案3. 实际问题案例十、教学建议1. 注重学生动手操作能力的培养,让学生在实践中掌握知识。

借助实例理解众数与中位数的教案。

一、知识点1、众数众数是给定数据中出现最频繁的数值,也就是所谓的“最常见的数”。

2、中位数中位数是按顺序排列的一组数据中居于中间位置的数值。

二、教学目标1、能够简单清晰地说明众数和中位数是什么,以及两个概念的作用。

2、能够通过实例演示如何找到众数和中位数。

三、教学重点1、理解众数和中位数的含义和作用。

2、学会如何通过实例演示找到众数和中位数。

四、教学难点初学者可能难以理解什么是“出现最频繁的数值”和“按顺序排列的一组数据中居于中间位置的数值”。

五、教学方法1、演示法:通过实例演示,让学生感受众数和中位数是怎么来的。

2、讲解法:向学生讲解众数和中位数的含义和作用。

六、教学过程1、课前准备(1)将教案复印并发放到每位学生手中。

(2)准备一些实例数据:1,2,2,3,4,5,5,6,7,8,8,8。

2、讲解众数和中位数在开始实例演示之前,首先对众数和中位数进行讲解。

让学生明白,众数是指出现最频繁的数值,而中位数则是按顺序排列的一组数据中居于中间位置的数值。

3、演示如何找到众数(1)将实例数据1,2,2,3,4,5,5,6,7,8,8,8写在黑板上。

(2)告诉学生如何计算一个数据集的众数:a、将数据按从小到大的顺序排列;b、找到数据中出现最频繁的数值,即为众数。

(3)按照以上方法计算实例数据的众数。

a、将数据按从小到大的顺序排列:1,2,2,3,4,5,5,6,7,8,8,8;b、找到出现最频繁的数值,即为8。

(4)说明众数的作用通过上面的演示,让学生知道众数是指出现最频繁的数值,是数据中的重要统计量。

它能够帮助我们了解一组数据的集中趋势。

4、演示如何找到中位数(1)将实例数据1,2,2,3,4,5,5,6,7,8,8,8写在黑板上。

(2)告诉学生如何计算一个数据集的中位数:a、将数据按从小到大的顺序排列;b、找到数据的中间值,即为中位数。

(3)按照以上方法计算实例数据的中位数。

本课在整个单元中,属于比较重要的环节。

除了起到承接上个课时、转接下课时的作用之外,还有一些重点的计算知识和转化相应的课时。

本单元在学科核心素养中,具体体现出非常重要的一环,就是在高效课堂的设计和转化过程中,注意学生主体意识的培养和学生学习兴趣的提高。

学习兴趣之于学生,是非常重要而且更加有意义的教学活动。

对于不同层次的学生来讲,环节上的应用更加大了不同学生之间互相弥合的意义。

6.2 中位数与众数一、学情分析我先从学情分析说起:一、知识技能方面在小学,学生已经初步了解了中位数和众数,会计算一组数据的平均数,具有一定的整理、分析数据的能力,也积累了一些数学活动经验。

二、学生年龄特点方面八年级学生性格活泼、思维活跃,有较强的自我意思和表现欲望,并有了一定的生活经验。

这些为本节课的学习奠定了的基础。

二、教材分析本节内容是统计与概率的范畴。

中位数和众数是描述一组数据集中趋势的的两个数据代表,在生活中应用非常广泛,是学生分析数据并作出合理决策的重要工具,同时也为下一节课的学习打基础,具有承上启下的作用。

三、教学目标分析我依据新课标要求和教学内容分析结合学情分析制定如下教学目标:大家请看(课件展示)1、知识技能掌握中位数与众数的概念和意义,会求一组数据的中位数和众数,知道二者与平均数的区别和联系。

能应用中位数和众数解决实际问题。

2、数学思考经历探索生活中的问题,在收集、整理、分析数据、合理决策探索的过程中,培养学生自主探究、合作交流的能力。

3、问题解决能够根据实际需要分析数据并解决问题,建立发展数据分析观念提高数据处理能力、判断能力和决策能力。

4、情感态度把知识的学习放在解决问题过程中,使学生认识数学与生活的密切联系,激起学习数学的兴趣,体验获得成功的乐趣,建立自信心,树立建设美好家乡的理想。

四、教学重点与难点基于以上三个方面分析,我确定本节课的教学重难点如下:教学重点:会求一组数据的中位数和众数教学难点:理解中位数、众数、平均数三者的区别联系,能根据具体问题情境做出合理决策。

中位数和众数课标解读与教材分析【课标要求】经历探索常见的数据集中趋势的特征数的过程,感受其实际应用,掌握判断方法。

教学内容分析:1、进一步认识平均数、众数、中位数都是数据的代表。

2、通过本节课的学习还应了解平均数、中位数、众数在描述数据时的差异。

3、能灵活应用这三个数据代表解决实际问题。

教学目标知识与技能1、进一步认识平均数、众数、中位数都是数据的代表。

2、通过本节课的学习还应了解平均数、中位数、众数在描述数据时的差异。

3、能灵活应用这三个数据代表解决实际问题。

过程与方法经历探索常见的数据集中趋势的特征数的过程,感受其实际应用,掌握判断方法。

情感态度价值观培养数据信息素养,体会数据的集中趋势的特征数的实际应用价值。

教学重点与难点重点了解平均数、中位数、众数之间的差异。

难点灵活运用这三个数据代表解决问题。

媒体教具课时1课时教学过程修改栏教学内容师生互动第一步;理解体验:1、复习平均数、中位数和众数定义2、引入课本P146R 的例子思路点拨:商场统计每位营业员在某月的销售额组成一个样本,从样本数据中的平均数、中位数、众数中得到信息估计总体的趋势,到达问题的解决。

由例题中〔2〕问和〔3〕问的不同,导致结果的不同,其目的是告诉学生应该根据题目具体要求来灵活运用三个数据代表解决问题。

本例题也客观的反映了数学知识对生活实践的指导有重要的意义,也表达了统计知识与生活实践是紧密联系的。

第二步:总结提升:平均数、众数和中位数这三个数据代表的异同:平均数、中位数和众数都可以作为一组数据的代表,主要描述一组数据集中趋势的量。

平均数是应用较多的一种量平均数计算要用到所有的数据,它能够充分利用所有的数据信息,但它受极端值的影响较大.众数是当一组数据中某一数据重复出现较多时,人们往往关心的一个量,众数不受极端值的影响,这是它的一个优势,中位数的计算很少也不受极端值的影响.平均数的大小与一组数据中的每个数据均有关系,任何一个数据的变动都会相应引起平均数的变动.中位数仅与数据的排列位置有关,某些数据的移动对中位数没有影响,中位数可能出现在所给数据中也可能不在所给的数据中,当一组数据中的个别数据变动较大时,可用中位数描述其趋势.实际问题中求得的平均数,众数,中位数应带上单位. 第三步:随堂练习: 1、在一次环保知识竞赛中,某班50名学生成绩如下表所示: 得分 50 60 70 80 90 100 110 人数 2 3 6 14 15 5 4 分别求出这些学生成绩的众数、中位数和平均数. 2、公园里有甲、乙两群游客正在做团体游戏,两群游客的年龄如下:〔单位:岁〕 甲群:13、13、14、15、15、15、16、17、17。

6.2 中位数与众数(第二课时)[教学目标]1.掌握中位数、众数等数据代表的概念,能根据所给的信息求出一组数据的中位数、众数.2.能结合具体的情境理解平均数、中位数和众数的区别与联系,并能根据具体问题,选择合适的统计量表示数据的集中程度.3.能对日常生活中的有关问题与现象做出一定的评判.[教学过程]1.情境创设除了课本提供的情境,以下设计的情境可供选用:下表是某公司月工资(单位:元)的情况:(1)该公司经理说:我公司收人很高月平均工资为2500元;(2)该公司职员B说:我的月工资1 500元,在公司算中等偏上;(3)该公司杂工C说:我们好几个人的月工资都是1 200元.怎样看待上述月工资的3种说法?这个公司的员工的收入到底怎样呢?2.探索活动完成课本上的活动并讨论相应的问题.3.例题教学教师根据实际情况,考虑是否安排例题.4.小结平均数、中位数和众数从不同角度描述了一组数据的集中程度,刻画了一组数据的“平均水平”.其中,又以平均数的应用最为广泛.它们都有一定的优缺点.中位数是通过排序得到的,它不受最大、最小两个极端数值的影响;而平均数是通过计算得到的,因此它会因每一个数据的变化而变化.例如,在体操比赛中,为了避免个别裁判不正常打分的影响,一般是先去掉一个最高分和—个最低分,然后求余下分数的平均数,这样就能减少极端数据对一组数据的“平均水平”的影响.中位数在一定程度上综合了平均数和中位数的优点,具有比较好的代表性.众数也是数据的一种代表数,反映了一组数据的集中程度.例如,我们用众数的方法,能够统计出一般人所穿衬衫或裤子最受欢迎的尺寸.日常生活中诸如“最佳”、“最受欢迎”、“最满意”等,都与众数有关系,它反映了人们的一种最普遍的倾向.平均数、中位数和众数它们都有各自的的优缺点.平均数(1)需要全组所有数据来计算;(2)易受数据中极端数值的影响.中位数(1)仅需把数据按从小到大的顺序排列后即可确定;(2)不易受数据中极端数值的影响.众数(1)通过计数得到;(2)不易受数据中极端数值的影响.。

《中位数和众数》教学案例

王东艳

教学目标 1>知识目标 掌握中位数和众数的概念,会求一组数据的中位数和众数;能结合具体情况体会平均数、中位数、众数三者的差别;能初步选择恰当的数据作出自己的判断。

2>能力目标 从各类统计图中获取数据,巩固学生对各种信息的识别与获取能力,增强学生的

数据处理和评判意识。

3>情感目标 培养学生求真的科学态度,深刻体会现实世界离不开数学,同时培养学生的合作

意识。

教学重点:掌握众数和中位数的定义。

教学难点:明确众数、中位数、平均数三者的差别,并能在具体情境中选择恰当的数据代表,对数据作出自己的判断。

教具准备:多媒体课件、三角板 教学过程

一、设置问题情境,引发认知冲突。

多媒体课件出示问题,让学生帮小王来分析他是否上当受骗?

【想一想】:某工程咨询公司技术部门有总工程师1人,工程师1人,技术员7人,现需招聘技术员1人,小王前来应征。

总经理说这里的报酬不错,平均工资是每月2000元。

可技术员C 说自己的工资是1200元,在公司算中等收入;而一般技术员却说他们好几个人的工资都是1100元。

小王很纳闷:到底谁骗了我呢? 下表是该部门月工资报表:

问题(1):请大家仔细观察表中的数据,讨论该部门员工的月平均工资是多少?有谁欺骗了小王吗?

x =)50010003110012001300170040006000(9

1

++⨯+++++=2000(元)。

问题(2):平均月工资能否客观地反映员工的实际收入? 平均数真能客观反映工人的真实工资水平吗?

(设计意图:通过部门月工资报表这样一个实际问题不但复习了上节课平均数的求法而且让学生发现用平均数作为该组数据的代表值已经不再合适,进而激发学生寻找新的代表数据的

欲望。

)

二、充分讨论交流,理解中位数与众数的概念。

学生以小组为单位讨论究竟什么数据能反映工人的真实工资水平?小组通过交流,得出:

1.平均工资不能客观反映工人的平均收入,因为两个工程师的收入太高。

2.用1100较合适,因为它出现的次数最多。

3.用1200合适,因为它在中间。

教师引导学生得到中位数与众数的定义并板书:

一组数据按大小顺序排列后,处在最中间位置的一个数或最中间位置的两个数的平均数,叫做这组数据的中位数。

一组数据中出现次数最多的那个数,叫做这组数据的众数。

教师引导学生说出上组数据的中位数和众数。

(设计意图:通过观察、交流、讨论得到概念,使学生对所学知识理解深刻。

)

教师提问:生活中那些地方用到了中位数和众数?

学生回答:卖鞋时哪个号码的鞋卖的最多用的是众数;选举时谁的票数最多用的是众数。

小红本学期的数学成绩为:95、97、96、98、98、99、68此时就应该用中位数98来描述她本学期数学学习的情况。

三、随堂练习,巩固对概念的理解。

【填一填】:

思考:如何求一组数据的中位数?众数是否惟一?

【归纳】:

众数、中位数都是用来描述一组数据的集中趋势。

中位数是指:将一组数据按大小依次排列,处在最中间位置的一个数据(或最中间两个数的平均数),一组数据中的中位数是惟一的。

众数是一组数据中出现次数最多的数据;一组数据中的众数可能不止一个,也可能没有。

练习:当有n个数据时应如何确定哪个数据是该组数据的中位数?

解答:把该组数据从小到大排列,

当n为奇数时,第n+1/2个数据即为该组数据的中位数;

当n为偶数时,第n/2和n/2 +1个数据的平均数即为该组数据的平均数。

(设计意图:通过练习总结中位数和众数的求法,加深了对所学知识的理解。

)

四、学以致用,指导学生合理决策。

【想一想】:对于开头的引例中的问题,你认为为什么该公司员工的收入的平均数比中位数高的多?如果你找工作,你会怎样去了解工作报酬?

教师引导学生小组讨论交流得到:总工程师、工程师的工资大大高于技术员工的工资,影响了平均水平,使平均数高于中位数。

如果除去总工程师、工程师的工资,那么其余7人的平均工资约为1143元,比较接近这组数据的中位数和众数,因此,如果去应聘可根据员工的中位数和众数来考虑。

教师引导学生发现:平均数易受到极端值的影响。

(设计意图:使学生深刻体会数学来源于生活,服务于生活。

)

五:归纳总结,巩固提高。

多媒体课件出示课本192页做一做:

某公司销售部统计了14名销售人员6月份销售某种商品的数量结果如下表:

分别求6月份销售量这组数据的平均数、中位数和众数。

该组数据的平均数是:(1500+1360+500*5+460*4+400*3)÷(1+1+5+4+3)=600

该组数据的众数是500.

该组数据的中位数是:该组数据从小到大为400、400、400、460、460、460、460、500、500、500、500、500、1360、1500.

中位数是第七个和第八个数据的平均数即(460+500)÷2=480

六、课堂小结

教师提问:这节课我们学习了什么?

(设计意图:学生自己总结本节课所学的重点内容,使学生对本节内容的学习有了完整而深刻的理解。

)

七、课后作业

课本193页习题。

板书设计

中位数和众数

一、定义二、求法

中位数:中位数:

众数:众数:

教学反思:教学《中位数和众数》时,我举的例子深深地吸引了学生们,学生围绕着小王是否受欺骗的问题展开了激烈的讨论。

并在教师的引导下学生得到什么是中位数、什么是众数后,再从生活、学习中举例说明什么是中位数、什么是众数。

令我意想不到的是,学生从生活、学习中举例说明什么是中位数、众数说得头头是道,并对当一组数据的个数是奇数或偶数时,求这组数据的中位数的方法,也叙述得清清楚楚。

本节课课堂气氛活跃,学生的学习兴趣很高。

这样就能有效地提高学生的课堂参与面、参与热情和参与质量。