胶体与界面化学课程教学大纲

- 格式:doc

- 大小:22.31 KB

- 文档页数:4

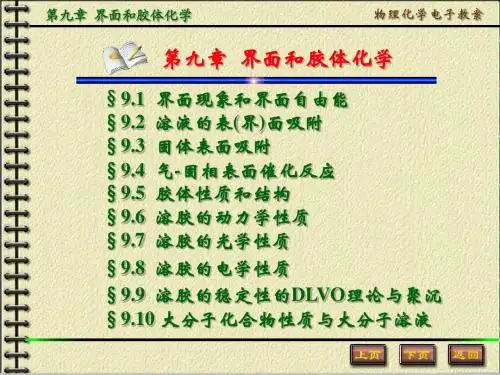

绪论(2学时)第一章胶体的制备与纯化第二章液体的表面性质第三章固体的表面性质第四章表面活性物质第五章液-液界面和固-液界面第六章胶体的动力学性质第七章胶体的光学性质第八章胶体的电学性质第九章胶体的稳定性第十章胶体的流变性一、胶体体系及其分类1、胶体体系国际纯粹化学与应用化学联合会(IUPAC)规定:直径在1~1000nm范围内的颗粒为胶体颗粒。

含有胶体颗粒的体系称为胶体体系或胶体分散体系。

1m = 106 µm = 109 m 1nm = 10 À系。

零维量子点;纳米粒低维一维纳米线二维薄膜按分散相颗粒大小分类:粗分散体系>10-6 m (1µm) 宏观胶体分散体系10-9 m ~10-6 m 介观分子分散体系< 10-9 m (1nm) 微观2.胶体体系的分类(1)按胶体颗粒结构①胶体分散体系溶胶、乳状液、泡沫、气溶胶等多相体系,具有很大的界面能,热力学不稳定,相分离后又容易恢复原状。

②分子胶体高分子溶液,均相体系,热力学稳定,相分离后易恢复。

③缔合胶体胶束溶液、液晶、微乳液等。

均相体系,热力学稳定。

(2)按胶粒与介质的亲和力①亲液胶体---分子胶体和缔合胶体②疏液胶体---胶体分散体系(溶液),难溶物高度分散在介质中(3)按分散相和分散介质的聚集状态----8大类s.t.g.3.胶体分散体系的特点①高度分散的多相体系②动力学稳定③热力学不稳定④巨大的比表面积比表面积: 单位体积或质量的物体所具有的表面积。

S0 = S/V (m-1)= S/W (m2/g)20℃,1cm3水滴分散成半径10-7cm的小水滴S0 = 3*107(cm2/cm3)表面分子占分子总数的90%表面自由能218J/ cm3二、胶体化学的研究内容1、胶体化学研究胶体体系各种行为的科学分散体系胶体体系2、内容高分子溶液界面现象界面上发生的各种物理或化学现象,如界面电现象、界面吸附三、胶体化学与界面化学共存的、“界面”有厚度四、学科特点胶体与界面化学物理化学化学交叉学科、应用性很强、基础学科五、胶体化学的产生和发展1861年,Graham (美)提出“胶体”概念。

胶体与表面化学第一章绪论(2学时)1.1胶体的概念什么是胶体,胶体的分类1.2胶体化学发展简史1.3胶体化学的研究对象表面现象,疏液胶体,缔合胶体,高分子溶液。

重点:胶体、分散系统、分散相、分散介质的概念。

难点:胶体与表面化学在矿物加工工程中的作用及意义。

教学方法建议:启发式教学,引导学生对胶体及表面化学的兴趣。

第二章胶体与纳米材料制备(4学时)2.1胶体的制备胶体制备的条件和方法,凝聚法原理。

2.2胶体的净化渗析、渗透和反渗透。

2.3单分散溶胶单分散溶胶的定义及制备方法。

2.4胶体晶体胶体晶体的定义及制备方法2.5纳米粒子的制备什么是纳米材料,纳米粒子的特性及制备方法重点:胶体的制备、溶胶的净化、胶体晶体的制备。

难点:胶体制备机理。

教学方法建议:用多媒体教学,注重理论联系实际。

第三章胶体系统的基本性质(8学时)3.1溶胶的运动性质扩散、布朗运动、沉降、渗透压和Donnan平衡。

3.2溶胶的光学性质丁道尔效应和溶胶的颜色。

3.3溶胶的电学性质电动现象、双电层结构模型和电动电势(ζ电势)3.4溶胶系统的流变性质剪切速度越切应力,牛顿公式,层流与湍流,稀胶体溶液的黏度。

3.5胶体的稳定性溶胶的稳定性、DLVO理论、溶胶的聚沉、高聚物稳定胶体体系理论。

3.6显微镜及其对胶体粒子大小和形状的测定显微镜的类型及基本作用重点:沉降、渗透压、电泳、电渗、ζ电势的计算、双电层结构模型、DLVO理论、溶胶的聚沉。

难点:双电层结构模型。

教学方法建议:多媒体教学和板书教学相结合。

第四章表面张力、毛细作用与润湿作用(6学时)4.1表面张力和表面能净吸力和表面张力的概念、影响表面张力的因素、液体表面张力和固体表面张力的测定方法。

4.2液-液界面张力Anntonff规则、Good-Girifalco公式、Fowkes理论和液-液界面张力的测定。

4.3毛细作用与Laplace公式和Kelvin公式毛细作用,Laplace公式和Kelvin公式的应用,曲界面两侧的压力差及与曲率半径的关系,毛细管上升或下降现象,弯曲液面上的饱和蒸气压。

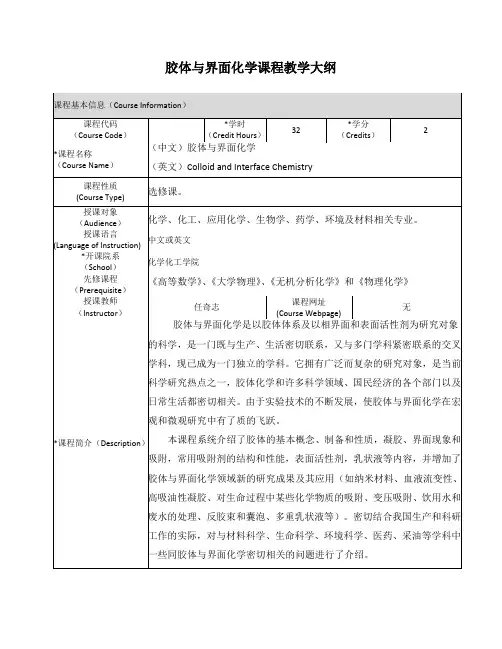

《胶体与界面化学》教学大纲课程编码:6400153课程名称:《胶体与界面化学》说明:胶体化学是应用非常广泛的化学分支学科,涉及石油开发、陶瓷、催化、涂料、建材、造纸、塑料、农药、环保、医药、食品等众多应用领域。

胶体与界面化学主要研究各种不同的界面性质、胶体化学的基本原理、胶体与界面现象的关系、表面活性物质、乳状液与高分子溶液,在此基础上介绍胶体科学的新发展,胶体与界面化学在环境、信息、生物、能源等领域的应用。

本课程理论授课共计32学时,考核方式为笔试。

内容:第一章液体界面性质(3学时)教学要求:要求学生掌握表面能与表面张力的含义,以及表面张力的测定方法和表面热力学。

知识要点:第一节表面能与表面张力1.表面能与表面张力的含义2.温度和压力对表面张力的影响第二节弯曲液体表面的现象place方程2.毛细现象3.液体蒸汽压与表面曲率的关系4.溶解度与表面曲率的关系第三节表面张力的测定1.毛细管上升法2.滴体积法3.最大压力气泡法第四节表面热力学1.Gibbs 表面热力学2.表面过剩量3.Gibbs吸附公式第五节液体与固体的界面1.接触角与润湿的关系2.接触角的测定本章重点:学习Lapl ace公式,掌握表面张力的测定方法;Gibbs吸附公式及表面热力学。

第二章固体界面性质(3学时)教学要求:掌握固体表面张力与表面能的意义,固体吸附的本质、吸附等温线及单分子层吸附理论,了解多分子层吸附理论,多孔性固体的吸附与凝聚,化学吸附与催化作用。

知识要点:第一节固体的表面张力与表面能第二节固体对气体的吸附第三节吸附热第四节单分子层吸附理论第五节Freundli ch吸附等温式第六节多分子层吸附理论第七节固体对溶液的吸附本章重点学习单分子层的吸附理论,包括Langmui r吸附等温式、Freundli ch吸附等温式。

第三章胶体的制备与纯化(2学时)教学要求:掌握分散法、凝聚法两种溶胶的制备方法,溶胶形成的条件和老化机理与纯化方法。

延安大学化学与化工学院《胶体与界面化学》教学大纲一、课程基本信息1、课程英文名称:Surface and coiled chemistry2、课程编号:HHHGZX02723、课程类别:选修课4、课程学时:365、学分:26、适用专业:应用化学,化工工艺,化工分析,化学教育二、课程的目的与任务:《表面及胶体化学》是物理化学学科的重要分支,主要研究各种界面的物理和化学变化规律、多相分散体系的形成规律及特征。

其内容涉及近代化学领域的许多方面,其基本原理、结论和研究方法在化学工业及石油工业中有重要的应用。

因此《表面及胶体化学》课是应用化学专业的一门重要的必修专业课。

本课程的主要任务是使学生掌握表面及胶体化学的基本理论和研究方法,从而为学习、分析和解决油田化学、石油化工及环境化学等各领域内的表面及胶体化学问题打下坚实的理论基础。

三、课程的基本要求:本课程应在无机及分析化学、有机化学、物理化学等课程的基础上进行学习,可为油田化学、环境化学、油藏物理等课程提供必要的基础理论知识;学生应全面、系统地掌握表面及胶体化学的基本内容,着重掌握固体表面的润湿、吸附以及液体表面的吸附,表面活性剂的性质和应用,胶体分散体系的动力性质、电学性质、聚沉规律以及凝胶的性质;熟练运用所学的知识,分析和解决石油工业以及其他行业中有关表面及胶体化学的问题。

四、教学内容、要求及学时分配:理论教学绪论0.5学时介绍表面及胶体化学的发展概况及研究方法。

第一章表面现象 3.5学时内容:表面能及表面张力,弯曲液体的表面现象,润湿作用,接触角及润湿方程,固体表面的润湿性质,接触角的测定及其影响因素。

重点:表面能及表面张力,弯曲液体的表面现象,润湿作用和接触角及润湿方程。

难点:弯曲液体的表面现象。

第二章固体表面的吸附 3.5学时内容:固体表面特征,固体对气体的等温吸附方程,多孔性固体的吸附与凝聚,固体自溶液中的吸附规律。

重点:固体对气体的三大等温吸附方程(Langmuir,BET,Freundlish),固体自溶液中的吸附规律。

章节第六章胶体及界面化学§6.1界面现象及界面自由能日期重点比表面自由能与表面张力的概念难点表面张力的方向§6.1界面现象及界面自由能界面化学是研究任何两相之间界面(interface)上发生物理化学变化过程的科学。

根据两相物理状态的不同,界面可分为气--液、液--液、气--固、固--液和固--固等。

习惯上常将气--液、气--固界面叫做液体、固体表面(surface)。

一界面自由能任何两相界面上的分子所处的环境与体相中的分子不同。

表面B,C所受的合力不等于零,其合力垂直于液面而指向该液体内部。

因此,在没有其他功存在时,所有液体都有自发缩小其表面积的趋势。

相反,若要扩展液体的表面把一部分分子从内部移到表面,就需要克服向内的拉力而做功,这种在形成新表面过程中所消耗的功,称为表面功。

表面扩展完成后表面功转化为表面分子的能量,因此表面上分子比内部分子具有更高的能量。

1表面能、表面自由能、比表面自由能(界面自由能)表面能:表面层分子比内部分子多出的能量叫做表面能;表面自由能:等温等压条件下,表面层分子比内部分子多出的能量叫做表面自由能;比表面自由能:等温等压条件下,单位表面上,表面层分子比内部分子多出的能量叫做比表面自由能;在一定的温度与压力下,对一定的液体来说,扩展表面所消耗的表面功W应与增加的表面积A d 成正比。

若以σ表示比例系数,则AW d σδ=根据热力学原理,在等温等压可逆的条件下pT G W ,)d (=δ由上面两式可得P T A G ,)(∂∂=σ(6—1)式中σ称为界(表)面Gibbs 自由能,简称界(表)面能。

它是指在温度,压力和组成一定的条件下,增加单位界(表)面时所引起系统Gibbs 自由能的变化,其单位为J m -2。

2界(表)面张力因为1J =1N m ,所以σ的单位也可以用N m -1表示。

N(牛顿)是力的单位,此时σ称为界(表)面张力(interface tension)。