二战后建筑设计的发展史现代主义后现代主义解构主义安藤忠雄扎哈

- 格式:pptx

- 大小:2.61 MB

- 文档页数:17

二战后多元化建筑思潮结构主义哲学:1)阿姆斯特丹儿童之家:由荷兰建筑师凡·艾克主持设计。

儿童之家的空间形式与组合形态属“多簇式”,即把一个个标准化的单元按功能要求、结构、设备与施工的可能性组成一簇簇形式近似的小组。

儿童之家的功能要求复杂、空间性质多样且大小不一,建筑师以其在空间组织上严谨的逻辑性,将建筑组成为一个具有“迷宫似的清晰”的既分又合的统一体,奠定了后来被称为结构主义哲学的设计观念与方法。

2)中央贝赫保险公司总部大楼:由荷兰著名建筑师赫茨贝格主持设计,被认为是表现结构主义哲学最成功的实例。

①建筑由无数个平面呈正方形、结构构件标准化的单元组合而成。

②结构体系是钢筋混凝土框架填以混凝土砌块,楼板与屋面均为预制,空调系统与结构系统结合。

③结构的支撑点没有放置在单元的四角,而是放置在四个边长当中,因此各个单元转角处可以自由地向外开敞,以此建立一种与众不同的具有向社会开放意识的办公空间。

粗野主义倾向:√20世纪50年代中期到60年代中期主要流行于欧洲的建筑设计倾向。

名称最初由英国史密斯夫妇提出,有时被理解为一种艺术形式。

①粗野主义经常采用混凝土,把最毛糙的方面暴露出来,夸大那些沉重的构件,并把它们冷酷地碰撞在一起;②其美学根源是战前现代建筑中功能、材料与结构在战后的夸张表现。

粗野主义作为一种建筑倾向,对现代建筑思潮演变起了较大的作用。

1)莱斯特大学工程馆:莱斯特大学工程馆由英国著名建筑师詹姆斯·斯特林主持设计。

工程馆由教学主楼和大型厂房两部分组成。

其外部体量组合极具变化:①阶梯教室顶部如同“牛腿”一样直接伸出两个立面的外墙,不作任何装饰处理,表现出功能与形式的高度统一。

②教学楼部分做成玻璃盒子状,高高地伸向空中,顶部用红砖墙收住。

③实验室部分相对封闭,开着凸出于墙外的三角形高窗。

④厂房水平展开,屋顶设计成一系列45°水平斜置的柱形玻璃天窗。

莱斯特大学工程馆遵循着讲究功能、艺术与技术相统一的基本原则。

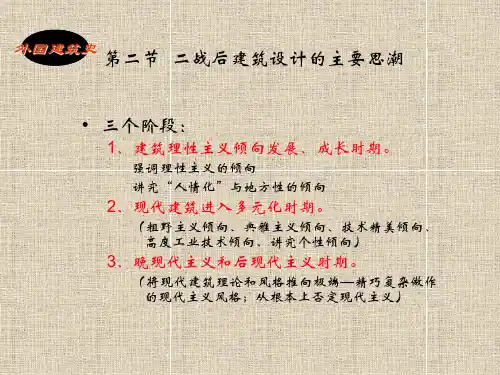

二战后建筑的主要思潮二战后建筑的主要思潮二战后建筑设计的主要特点是:现代建筑设计原则普及,建筑形式多样化发展,美国成为设计思潮发展的主要动力之一。

(一)对“理性主义’的充实与提高“理性主义”是指形成于两次世界大战之间的以格罗皮乌斯及其包豪斯学派和以勒·柯布西埃等人为代表的欧洲的“现代建筑”。

战后对“理性主义”进行充实与提高是相当普遍的思潮,其特点是坚持“理性主义” 的设计原则与方法,并对它的缺点与不足作一些充实与提高,特别是讲究功能与技术合理的同时,注意了结合环境与服务对象的生活需要,代表作如TAC设计事务所的哈佛大学的研究生中心。

(二)讲求技术精美的倾向讲求技术精美的倾向是战后40年代末50年代下半期占主导地位的设计倾向。

它最先流行于美国,以密斯·凡·德·罗为代表的纯净、透明与施工精确的钢和玻璃方盒子作为这一倾向的代表。

范斯沃斯住宅、湖滨公寓、纽约的西格拉姆大厦、伊利诺工学院的克朗楼和西柏林新国家美术馆是密斯在战后讲求技术精美的主要代表作。

西格拉姆大厦的紫铜窗框、粉红灰色的玻璃幕墙以及施工上的精工细琢使它在建成后的10多年中,被誉为纽约最为考究的大楼。

小沙里宁设计的通用汽车技术中心是另一著名代表作。

(三)“粗野主义”倾向“粗野主义”是20世纪50年代下半期到60年代兴起的建筑设计倾向。

其特点是毛糙的混凝土、沉重的构件以及相互间的直接组合。

其代表人物是勒·柯布西埃。

英国的史密森夫妇、日本的丹下健三、前川国男等人。

代表作有柯布西埃设计的马赛公寓、昌迪加尔行政中心,史密森夫妇设计的谢菲尔德大学的设计方案,英国斯特林和戈文设计的兰根姆住宅,美国鲁道夫设计的耶鲁大学建筑与艺术系大楼群和丹下健三设计的仓敷市厅舍。

(四)“典雅主义”倾向“典雅主义”(又译形式美主义)是同“粗野主义” 并进的,然而在艺术效果上却与之相反的一种倾向,主要流行于美国。

特点是运用传统的美学法则来使现代的材料与结构产生规整、端庄与典雅的庄严感。

解构主义建筑的历史发展解构主义建筑是20世纪后期出现的一种建筑风格,它以“解构”为特征,推翻传统的建筑规则和观念,强调建筑的非线性、非对称和非常规。

本文将从解构主义建筑的起源、发展和影响等方面探讨其历史发展。

解构主义建筑起源于20世纪70年代的英国,由建筑师彼得·库克和约翰·霍奇森领导的著名建筑师团体“黑色红字”提出。

解构主义建筑在当时的建筑界引起了轰动,被视为现代主义建筑的一种反叛和颠覆。

与传统的建筑风格相比,解构主义建筑更加关注形式的自由和抽象,强调建筑的动态感和不确定性。

解构主义建筑的发展经历了多个阶段。

在初期阶段,建筑师们通过使用不规则形状、错位和错落的空间布局等手法,打破了传统建筑的线性和对称性。

他们试图通过拆解和重组建筑元素,使建筑更具表达力和个性化。

代表性的建筑包括法国巴黎的蓬皮杜艺术中心和美国洛杉矶的Walt Disney Concert Hall。

随着时间的推移,解构主义建筑逐渐发展出更加复杂和前卫的形式。

建筑师们开始尝试将建筑与自然环境融为一体,创造出更具艺术性和哲学性的作品。

例如,西班牙巴塞罗那的格拉西亚公园就是一个以解构主义为特征的城市公园,它将建筑、景观和艺术融合在一起,打破了传统公园的界限和规则。

解构主义建筑的影响不仅体现在建筑领域,还扩展到了设计、艺术和文化等领域。

许多设计师和艺术家受到解构主义的启发,创造出了许多富有创意和独特性的作品。

解构主义建筑的理念也对现代城市规划和建筑设计产生了重要的影响,推动了城市空间的创新和变革。

然而,解构主义建筑也受到了一些批评。

一些人认为,解构主义建筑过于追求形式和效果,忽视了建筑的功能性和可持续性。

此外,解构主义建筑的建造成本较高,施工和维护也较为复杂,不适用于所有场景。

总的来说,解构主义建筑作为一种独特的建筑风格,对建筑界产生了深远的影响。

它通过打破传统规则和观念,探索建筑的可能性和表达方式。

解构主义建筑的历史发展经历了多个阶段,不断演变和创新。

后现代主义建筑的出现和发展在现代主义建筑鼎盛之际,对它的批评和指责也开始增多。

20世纪60年代以来,在美国和西欧出现的反对或修正现代主义建筑的思潮。

第二次世界大战结束后,现代主义建筑成为世界许多地区占主导地位的建筑潮流。

但是在现代主义建筑阵营内部很快就出现了分歧,一些人对现代主义的建筑观点和风格提出怀疑和批评。

它们在理论上批评20年代正统现代主义,指责它割断历史,重视技术,忽视人的感情需要,忽视新建筑与原有环境文脉的配合。

由于现代主义所奉行的原则与时代的不适应性,致使冷酷无情、千篇一律的设计惨遭遗弃。

物竞天择、适者生存。

现代主义设计完成了它在特定时期的历史使命后逐渐淡出历史舞台。

在建筑形式上,新的流派努力突破国际式风格的局限。

进入70年代,世界建筑舞台呈现出新的多元化局面。

70mdash;mdash;80年代,其中最有影响的是后现代主义建筑。

1966年,美国建筑师文丘里在《建筑的复杂性和矛盾性》一书中,提出了一套与现代主义建筑针锋相对的建筑理论和主张,在建筑界特别是年轻的建筑师和建筑系学生中,引起了震动和响应。

到二十世纪70年代,建筑界中反对和背离现代主义的倾向更加强烈。

对于这种倾向,曾经有过不同的称呼,如反现代主义、现代主义之后和后现代主义,以后者用得较广。

如果说1923年勒middot;柯布西耶的《走向新建筑》是现代主义建筑思潮的经典著作,那么美国建筑师文丘里于1966年出版的著作《建筑的复杂性与矛盾性》,便是后现代主义建筑思潮的宣言书。

文丘里认为,建筑师再也不能被正统现代主义的清教徒式的道德说教吓服了。

文丘里明确提出了一系列与正统现代主义建筑艺术观点截然不同的建筑创作主张。

他写道:我喜欢建筑元素的混杂,不喜欢lsquo;纯净rsquo;;宁愿一锅煮,而不要清清爽爽;宁要歪扭变形,也不要lsquo;直截了当rsquo;;宁要暧昧不定,也不要条理分明刚愎无人性枯燥和所谓的有趣;我宁要世代相传的东西,也不要lsquo;经过设计rsquo;的;我主张随和包容,不要排他性;宁肯丰盛过度,也不要简单化,发育不全和维新浪头;宁要自相矛盾模棱两可,也不要率直和一目了然;我赞赏凌乱而有生气甚于明确统一。

解构主义建筑代表人物气其作品解构主义建筑是一种在20世纪80年代开始兴起的建筑风格,其核心理念是反对传统建筑设计的规则和秩序,强调建筑设计的无序、动态和多元。

以下是一些解构主义建筑的代表人物及其作品:1.扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)扎哈·哈迪德是解构主义建筑的重要代表人物之一,她的设计风格充满了流动性和动态感,具有很强的现代感和视觉冲击力。

她的作品包括广州大剧院、南京青奥中心、北京大兴国际机场等。

2.库哈斯(Rem Koolhaas)库哈斯是荷兰建筑师和建筑评论家,也是解构主义建筑的代表人物之一。

他的设计风格充满了颠覆和创新,强调建筑设计的多元性和开放性。

他的作品包括中央电视台新址、荷兰国家博物馆、洛杉矶当代艺术博物馆等。

3.埃森曼(Peter Eisenman)埃森曼是美国著名的建筑师和建筑理论家,也是解构主义建筑的代表人物之一。

他的设计风格强调建筑结构的无序性和不确定性,以及空间和形式的多元性。

他的作品包括西班牙毕尔巴鄂市公共艺术博物馆、美国费城唐人街保护与发展规划等。

4.格里芬(Michael Graves)格里芬是美国著名的建筑师和设计师,他的设计风格充满了幽默感和卡通色彩,也具有很强的解构主义特征。

他的作品包括波特兰市政厅、迪士尼总部大楼、美国驻德国大使馆等。

5.哈林(Eduardo Kamin)哈林是阿根廷建筑师和设计师,他的设计风格充满了颠覆和创新的元素,以及很强的文化和历史意识。

他的作品包括阿根廷国家大剧院、智利圣地亚哥艺术博物馆、巴西圣保罗国际机场等。

总的来说,解构主义建筑代表了一种反对传统设计理念的创新思潮,其作品强调无序、动态、多元和开放性。

这些代表人物的设计思想和作品对后来的建筑设计和建筑理论产生了深远的影响,也在全球范围内引起了广泛的讨论和争议。

二战后建筑的主要思潮二战后建筑设计的主要特点是:现代建筑设计原则普及,建筑形式多样化发展,美国成为设计思潮发展的主要动力之一。

(一)对“理性主义’的充实与提高“理性主义”是指形成于两次世界大战之间的以格罗皮乌斯及其包豪斯学派和以勒•柯布西埃等人为代表的欧洲的“现代建筑”。

战后对“理性主义”进行充实与提高是相当普遍的思潮,其特点是坚持“理性主义”的设计原则与方法,并对它的缺点与不足作一些充实与提高,特别是讲究功能与技术合理的同时,注意了结合环境与服务对象的生活需要,代表作如TAC设计事务所的哈佛大学的研究生中心。

(二)讲求技术精美的倾向讲求技术精美的倾向是战后40年代末50年代下半期占主导地位的设计倾向。

它最先流行于美国,以密斯•凡•德•罗为代表的纯净、透明与施工精确的钢和玻璃方盒子作为这一倾向的代表。

范斯沃斯住宅、湖滨公寓、纽约的西格拉姆大厦、伊利诺工学院的克朗楼和西柏林新国家美术馆是密斯在战后讲求技术精美的主要代表作。

西格拉姆大厦的紫铜窗框、粉红灰色的玻璃幕墙以及施工上的精工细琢使它在建成后的10多年中,被誉为纽约最为考究的大楼。

小沙里宁设计的通用汽车技术中心是另一著名代表作。

(三)“粗野主义”倾向“粗野主义”是20世纪50年代下半期到60年代兴起的建筑设计倾向。

其特点是毛糙的混凝土、沉重的构件以及相互间的直接组合。

其代表人物是勒•柯布西埃。

英国的史密森夫妇、日本的丹下健三、前川国男等人。

代表作有柯布西埃设计的马赛公寓、昌迪加尔行政中心,史密森夫妇设计的谢菲尔德大学的设计方案,英国斯特林和戈文设计的兰根姆住宅,美国鲁道夫设计的耶鲁大学建筑与艺术系大楼群和丹下健三设计的仓敷市厅舍。

(四)“典雅主义”倾向“典雅主义”(又译形式美主义)是同“粗野主义”并进的,然而在艺术效果上却与之相反的一种倾向,主要流行于美国。

特点是运用传统的美学法则来使现代的材料与结构产生规整、端庄与典雅的庄严感。

代表人物是美国的约翰逊、斯东、雅马萨奇等第二代建筑师,也有人称之为“新古典主义”。

建筑设计风格现代主义后现代主义建筑设计风格:现代主义与后现代主义建筑设计风格一直以来都是建筑界探索和追求的重要方向之一。

其中,现代主义和后现代主义两种风格在建筑设计领域中扮演着重要的角色。

本文将对这两种风格进行较全面的探讨并进行比较。

一、现代主义建筑设计风格现代主义建筑设计风格起源于20世纪初,其特点是简约、功能性和材料的真实性。

现代主义建筑强调对空间和形式的几何化处理,追求形式的简洁性和功能的完美性,并注重线条和比例的处理。

现代主义建筑的代表作品之一是德国包豪斯建筑学派提出的“形式追求功能”。

包豪斯主张去除装饰,并在建筑中运用新材料如钢筋、钢铁和玻璃等,以实现建筑形式与功能的一体化。

这一理念不仅对后来的建筑风格产生了深远影响,也为整个建筑界带来了全新的视角。

二、后现代主义建筑设计风格后现代主义建筑设计风格的兴起是对现代主义风格的一种反叛和批判。

后现代主义建筑追求独特、多样和个性化的设计,并注重建筑与环境、历史和文化的融合。

后现代主义建筑的设计理念在于打破传统的形式和设计方式,突破常规的思维模式。

建筑师们常常在建筑中运用非常规的形状、材料和颜色,创造出独特的外观和空间感。

同时,后现代主义建筑也强调对历史、文化的尊重,并试图在设计中体现出来。

三、现代主义与后现代主义的对比现代主义和后现代主义两种建筑风格之间存在着很多区别。

首先,在形式上,现代主义建筑注重简单、纯净的线条和形状,而后现代主义建筑则更加多样、复杂。

后现代主义建筑常常采用异形和非对称的设计,突破了传统的建筑限制。

其次,在设计理念上,现代主义建筑追求功能性和形式的一致性,追求建筑的纯粹性;而后现代主义建筑更注重建筑与环境、历史和文化的融合,强调建筑的独特性和个性化。

最后,在材料的选择上,现代主义建筑更注重使用新型材料如钢筋、钢铁和玻璃,而后现代主义建筑更灵活,采用更多样的材料和技术,如石材、木材、玻璃纤维等。

四、现代主义与后现代主义的应用案例现代主义和后现代主义建筑风格在世界各地都有广泛应用。