小学四年级上册语文 题西林壁

- 格式:pptx

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:5

四年级上册语文书古诗有《题西林壁》、《游山西村》、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《黄鹤楼》、《送元二使安西》、《竹枝词·其一》、《竹枝词·其二》等。

具体如下:

1. 《题西林壁》:是宋代文学家苏轼的诗作。

全诗为:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

2. 《游山西村》:是宋代诗人陆游的作品。

全诗为:莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

3. 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》:唐代诗人李白作。

全诗为:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

4. 《黄鹤楼》:唐代诗人崔颢作。

全诗为:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

5. 《送元二使安西》:唐代诗人王维作。

全诗为:渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

6. 《竹枝词·其一》:唐代诗人刘禹锡作。

全诗为:杨柳青青江水平, 闻郎江上踏歌声。

东边日出西边雨, 道是无晴却有晴。

7. 《竹枝词·其二》:唐代诗人刘禹锡作。

全诗为:楚水巴山江雨多, 巴人能唱本乡歌。

今朝北客思归去, 回入纥那披绿罗。

以上内容仅供参考,建议查阅四年级上册语文书获取更多内容。

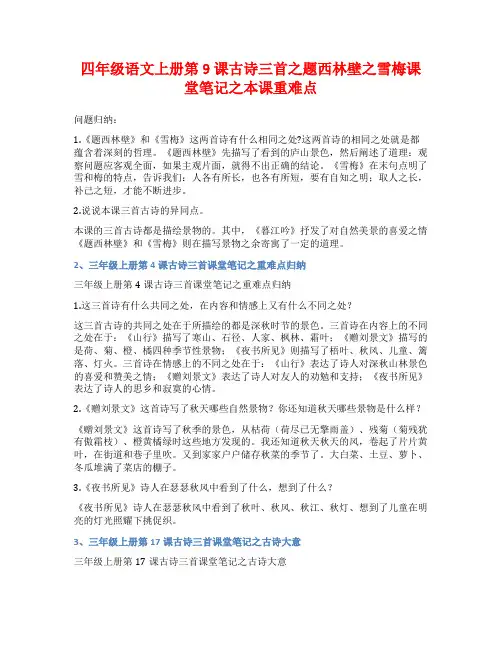

四年级上册《古诗三首》(暮江吟、题西林壁、雪梅)教案范文三篇目录四年级上册《古诗三首》(暮江吟、题西林壁、雪梅)教案范文三篇 (1)四年级上册语文《古诗三首》(暮江吟、题西林壁、雪梅)教案范文一 (3)三、再读诗文,探究诗意 (5)四、配乐朗读,升华情感 (6)一、在加点字的正确读音后画“√”。

(7)二、辨字组词。

(7)三、理解诗句。

(7)一、MÙ√YÍN√XIÁNG √ (8)二、屏幕日暮吟诵拎水山峰锋利 (8)三、九月初三这个夜晚多么可爱啊,岸边草茎树叶上的露珠像稀少的珍珠一样,而升起的一弯新月像一张精巧的弯弓。

(8)三、学习古诗《题西林壁》 (9)四、学习古诗《雪梅》 (12)四年级上册语文《古诗三首》(暮江吟、题西林壁、雪梅)教案范文二 (15)一、激趣导入,揭示课题 (17)二、初读课文,检测预习 (18)三、再读课文,整体感知 (20)四、品读欣赏,深入探究 (21)五、背诵积累,拓展延伸 (25)六、回顾内容,课堂总结 (26)七、作业设计,巩固提升 (26)一、温故知新,导入新课 (26)二、学习古诗,掌握方法 (27)三、运用方法,自主学习 (31)四、对比阅读,整体回顾 (35)五、作业设计,巩固提升 (37)四年级上册语文《古诗三首》(暮江吟、题西林壁、雪梅)教案范文三 (37)一、画面引入新课 (40)二、指导学诗,体会意境 (40)三、理解诗意,体会诗情 (40)四、绘画着色,感受诗文的画面美 (42)一、介绍诗人,导入新课 (43)二、自主学习,初步感知 (43)三、汇报交流,深入感悟 (44)四、小结学法 (44)一、新课导入 (45)二、学习古诗 (46)三、拓展延伸 (47)四年级上册《古诗三首》(暮江吟、题西林壁、雪梅)教案范文三篇小学时期的古诗就是对中国文化传承的一步,今天小编为大家带来的是四年级上册语文《古诗三首》((暮江吟、题西林壁、雪梅))教案范文,供大家阅读参考。

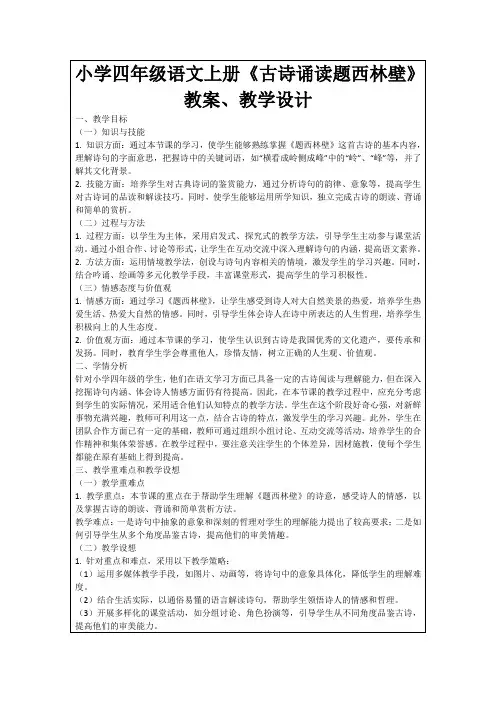

四年级上册语文教案-第三单元《9 古诗三首(题西林壁)》部编版一. 教材分析《题西林壁》是四年级上册语文第三单元的一首古诗,这首诗是宋代文学家苏轼的作品。

全诗为:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”这首诗描绘了庐山的壮丽景色,表达了诗人对自然美景的赞美之情。

同时,诗中的哲理也值得我们去品味和领悟。

二. 学情分析四年级的学生已经有一定的古诗阅读基础,对于韵文的理解和感悟能力有所提高。

但学生在理解古诗中的哲理方面可能还存在一定的困难。

因此,在教学这首诗时,我们需要帮助学生理解诗中的景象和哲理,引导学生体会诗人的情感。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和背诵古诗,理解诗中的景象和哲理。

2.过程与方法:通过阅读、讨论、写作等方法,提高学生的语文素养。

3.情感态度与价值观:培养学生对自然美景的赞美之情,引导学生领悟人生的哲理。

四. 教学重难点1.重点:能够正确地朗读和背诵古诗,理解诗中的景象。

2.难点:领悟诗中的哲理,体会诗人的情感。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、音乐等手段,创设情境,帮助学生理解诗中的景象和情感。

2.讨论法:引导学生分组讨论,分享对诗中景象和哲理的理解。

3.写作法:鼓励学生发挥想象,写一写自己在诗中所描绘的景象。

六. 教学准备1.课件:制作课件,包括诗的全文、图片、音乐等。

2.黑板:准备黑板,用于板书重点词语和句子。

七. 教学过程导入(5分钟)利用图片和音乐,创设情境,引导学生欣赏庐山的景色,激发学生对古诗的兴趣。

呈现(5分钟)1.展示课件,呈现诗的全文。

2.引导学生跟读古诗,注意朗读的节奏和情感。

操练(10分钟)1.学生分组讨论,分享对诗中景象的理解。

2.每组选一名代表进行汇报,其他同学进行评价和补充。

巩固(10分钟)1.引导学生思考:诗中的哲理是什么意思?2.学生进行讨论,分享自己的理解。

3.教师进行讲解,帮助学生领悟诗中的哲理。

拓展(10分钟)1.引导学生发挥想象,写一写自己在诗中所描绘的景象。

![[精品]小学语文人教部编版四年级上册《9课题西林壁》课件(PPT 可编辑版)](https://uimg.taocdn.com/59e8fde331126edb6e1a10b4.webp)

部编版四年级上册语文9古诗三首《题西林壁》全解、知识点、导学导读这首诗是作者借看庐山风景对人生经历所包含的哲理作了精深的小结。

题西林壁①〔宋〕苏轼横看成岭侧成峰②,远近高低各不同。

不识庐山真面目③,只缘身在此山中④。

注释:①题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在江西庐山西麓。

题,书写,题写。

②岭:顶端平长有路可行的山。

峰:顶端尖峭难以攀登的山。

③不识:不能认识,辨别不清。

真面目:指庐山真实的景色与形状。

④缘:因为,由于。

此山:这座山。

这里指庐山。

古诗今读:从正面侧面看庐山各山峰高耸,从远近高低看庐山又各不相同。

之所以认不清庐山的真正面目,是因为我自己身处在庐山之中。

读背韵律:平平/平仄/仄/平平,仄仄/平平/仄/仄平。

仄仄/平平/平/仄仄,平平/平仄/仄平/平。

读背技巧:借景议论法前一联:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”出句描写景象为主,为下面议论奠定基础。

先“横看”后“侧(看)”,这是人们观看的习惯;对句讲述道理为主,因为“横看”视野开阔辽远,所以“远”字在前,这样理解记忆,前四字就不会错背为“高低远近”了。

如果有一点平仄的常识,还可从“平平(横看)”对“仄仄(远近)”的韵律着手记住。

后一联:“不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”出句先说“不识……”这一结果,对句解释“不识……”的原因。

这样的倒置因果句式,也是为了押韵的关系。

此外,这一联写的这种情况经常发生。

对一件事情的判断,往往局外人更加客观正确。

这两句诗还可理解为作者身在官场,往往看不清官场的黑暗无道,常常被加上“莫须有”的罪名,受到莫名其妙的处罚。

本联写出了“当局者迷,旁观者清”的普遍道理。

四年级语文上册第9课古诗三首之题西林壁之雪梅课堂笔记之本课重难点问题归纳:1.《题西林壁》和《雪梅》这两首诗有什么相同之处?这两首诗的相同之处就是都蕴含着深刻的哲理。

《题西林壁》先描写了看到的庐山景色,然后阐述了道理:观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确的结论。

《雪梅》在末句点明了雪和梅的特点,告诉我们:人各有所长,也各有所短,要有自知之明;取人之长,补己之短,才能不断进步。

2.说说本课三首古诗的异同点。

本课的三首古诗都是描绘景物的。

其中,《暮江吟》抒发了对自然美景的喜爱之情《题西林壁》和《雪梅》则在描写景物之余寄寓了一定的道理。

2、三年级上册第4课古诗三首课堂笔记之重难点归纳三年级上册第4课古诗三首课堂笔记之重难点归纳1.这三首诗有什么共同之处,在内容和情感上又有什么不同之处?这三首古诗的共同之处在于所描绘的都是深秋时节的景色。

三首诗在内容上的不同之处在于:《山行》描写了寒山、石径、人家、枫林、霜叶;《赠刘景文》描写的是荷、菊、橙、橘四种季节性景物;《夜书所见》则描写了梧叶、秋风、儿童、篱落、灯火。

三首诗在情感上的不同之处在于:《山行》表达了诗人对深秋山林景色的喜爱和赞美之情;《赠刘景文》表达了诗人对友人的劝勉和支持;《夜书所见》表达了诗人的思乡和寂寞的心情。

2.《赠刘景文》这首诗写了秋天哪些自然景物?你还知道秋天哪些景物是什么样?《赠刘景文》这首诗写了秋季的景色,从枯荷(荷尽已无擎雨盖)、残菊(菊残犹有傲霜枝)、橙黄橘绿时这些地方发现的。

我还知道秋天秋天的风,卷起了片片黄叶,在街道和巷子里吹。

又到家家户户储存秋菜的季节了。

大白菜、土豆、萝卜、冬瓜堆满了菜店的棚子。

3.《夜书所见》诗人在瑟瑟秋风中看到了什么,想到了什么?《夜书所见》诗人在瑟瑟秋风中看到了秋叶、秋风、秋江、秋灯、想到了儿童在明亮的灯光照耀下挑促织。

3、三年级上册第17课古诗三首课堂笔记之古诗大意三年级上册第17课古诗三首课堂笔记之古诗大意《望天门山》:天门山被长江从中断开,分为两座山。

四年级上册语文的《古诗三首》包括《暮江吟》、《题西林壁》和《雪梅》。

以下是这三首诗的笔记:

1.《暮江吟》:

这是一首写景诗,描写了夕阳照耀下的江水景色。

诗人通过对江水、残阳、小草等自然景色的描绘,表达了对大自然的热爱和对时光的感慨。

重点词语:残阳、江水、小草、珍珠。

佳句赏析:一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

2.《题西林壁》:

这是一首题壁诗,描述了庐山的景色和作者的感受。

诗人通过观察角度的变化,描绘了庐山的不同面貌,表达了对大自然的赞美和对人生的思考。

重点词语:横看、侧看、远近高低、不识、缘。

佳句赏析:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

3.《雪梅》:

这是一首咏物诗,以雪梅为对象,通过描写雪梅的外形和内质,表达了对美好事物和美好品格的赞美。

重点词语:雪、梅、争春、雪虐、霜傲、香。

佳句赏析:梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

以上是这三首诗的笔记,希望能帮助你更好地理解和学习这些古诗。

四年级语文题西林壁《题西林壁》题目解析一、基础题1. 《题西林壁》的作者是()代诗人()。

答案:宋苏轼解析:苏轼是北宋时期著名的文学家、书画家。

2. 解释下列词语的意思。

题:()西林:()壁:()答案:题:书写,题写。

西林:西林寺。

壁:墙壁。

解析:理解诗词中字词的含义,有助于理解整首诗的意思。

3. 默写《题西林壁》。

答案:横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

解析:考查对古诗的记忆和书写能力。

二、理解题4. 诗人从()、()、()、()、()、()等不同角度观察了庐山。

答案:横、侧、远、近、高、低解析:诗的前两句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”体现了诗人观察角度的变化。

5. “不识庐山真面目,只缘身在此山中”这两句诗告诉我们()。

答案:要想认识事物的本质,必须客观全面地把握,冷静地分析,不能被局部现象所迷惑。

解析:这是诗的主旨所在,蕴含着深刻的哲理。

6. 下列对《题西林壁》理解有误的一项是()A. 诗人从不同角度、不同距离观察庐山,看到的景象各不相同。

B. “不识庐山真面目,只缘身在此山中”告诉我们要从多个角度看待问题。

C. 这首诗表达了诗人对庐山的赞美之情。

答案:C解析:这首诗主要表达的是诗人通过对庐山的观察,得出的哲理思考,而非单纯的赞美之情。

7. 诗人说“不识庐山真面目”的原因是()答案:只缘身在此山中解析:这是诗中直接给出的答案,因为自己身处庐山之中,所以不能看清庐山的全貌。

8. 读了这首诗,我们明白了()A. 对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其他方面。

B. 对复杂的事物,应多角度观察,多方面调查了解,抓住主要的方面思考。

C. 对复杂的事物,既要多方面观察,调查了解,又要亲身去体验,去分析。

答案:C解析:仅仅观察和了解是不够的,还需要亲身去体验和分析,才能更全面、准确地认识事物。

三、拓展题9. 与“不识庐山真面目,只缘身在此山中”意思相近的俗语是()A. 当局者迷,旁观者清B. 耳听为虚,眼见为实C. 近朱者赤,近墨者黑答案:A解析:“当局者迷,旁观者清”也表达了身处其中往往难以看清真相,而旁观者能更客观清晰的意思。

注释:

题西林壁:写在西林寺的墙壁上。

西林寺在庐山西麓。

题:书写,题写。

西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。

庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看.

侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色,形状。

缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

西林:西林寺,在现在江西省的庐山上。

这首诗是题在寺里墙壁上的。

译文

从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我自身处在庐山之中。

译文

太阳即将落山,黄河朝着大海奔涌。

想望见更远处的景色,就要登上

更高的楼,站得更高。

(1)鹳雀楼:旧址在山西永济县,楼高三层,前对中条山,下临黄河。

传说常有鹳雀在此停留,故有此名。

(2)白日:夕阳。

(3)依:依傍。

(4)尽:消失。

这句话是说太阳依傍山峦沉落。

(5)欲:想要得到其中一种东西或达到其中一种目的的愿望,但也有希望、想要的意思。

(6)穷:尽,使达到极点。

(7)千里目:眼界宽阔。

(8)更:替、换。

(不是通常理解的再的意思)。