马氏体1级和8级图片

- 格式:ppt

- 大小:262.00 KB

- 文档页数:65

对《汽车渗碳齿轮金相检验》标准中“马氏体级别”的探讨董秦铮(爱协林工业炉工程(北京)有限公司,北京 100086)摘要:通过生产中的试验例证和检验结果,针对《汽车渗碳齿轮金相检验》标准中“马氏体级别”的概念和评级方法进行了分析和讨论。

认为不宜将“马氏体级别”作为一项独立的质量指标。

关键词:马氏体级别;残留奥氏体;奥氏体晶粒度QC/T262—1999《汽车渗碳齿轮金相检验》是我国汽车行业中长期使用的一项覆盖面较广、影响较大的标准。

在该标准中,“马氏体级别”被作为一项重要的、不可缺少的质量指标。

标准中规定:马氏体等级按其针体大小确定,共分8个级别,评定马氏体级别和评定残留奥氏体级别一样,共同使用一套残留奥氏体、马氏体级别的标准图片(400倍,8张),所评定的结果均在1~5级内为合格。

但是,汽车零部件生产者对“马氏体级别”这一概念一直是有争议的。

争议的焦点集中在马氏体级别的实质概念,马氏体级别超差或合格的依据以及它对产品性能和质量的影响。

在实际生产中,除渗碳淬火工艺外,影响马氏体级别的还有哪些主要因素,如何防止马氏体级别超差,试样的马氏体级别超差后,如何处理等,也常常使人们感到困惑。

本文通过一些试验例证和检验结果,对这些问题进行分析和讨论,并对该标准中将马氏体级别作为一项独立的质量指标的必要性提出质疑。

1渗碳试块和工件的金相检验实例1.1试验工艺表1列举了实际生产中经不同炉次渗碳的试块和工件的金相检验结果。

工件和试块的材料均为20CrMnTi钢。

试验过程如下:①工件与试块同炉,930℃×(6~8)h渗碳,降温至840℃淬油,180℃×2.5h回火。

用金相显微镜按标准图片分别对试块的残留奥氏体和马氏体评级并检查表层奥氏体晶粒度。

将样品浸入80℃的苦味酸+少量洗涤剂混合液,于80℃浸泡腐蚀。

按YB/T5148-1993《金属平均晶粒度测定方法》评定表层奥氏体晶粒度。

②上述试验完成后,对同一试块进行冷处理(干冰+酒精,-40℃~-60℃×0.5h)。

金相图谱图册内容汽车渗碳齿轮金相检验图片JB1675-75汽车渗碳齿轮金相检验(JB1673-75)本标准适用于15Cr、20Cr、40CrMo、18CrMnTi、20CrMnTi、12Cr2Ni4A和20Cr2Ni1A等钢制造的汽车渗碳齿轮的金相组织和渗碳层深度的检验。

一、技术要求1.渗碳层深度:按产品图样规定。

渗碳层深度包括过共析层,共析层及过渡区域,即由表面起到心部组织为渗碳层深度包括过共析层及共析层的深度系指由表面起到出现显著铁素体处为止。

面层含碳量应大于0.8%。

渗碳层中过共析层和共析层深度应为渗碳层总深度的50~75%。

2.渗碳层的金相组织应为马氏体,残余奥氏体及碳化物。

(1)碳化物:按本标准碳化物级别图评定。

常啮合齿轮1~6级合格;换档齿轮1~5级合格。

(2)马氏体及残余奥氏体:按本标准马氏体及残余奥氏体级别图评定。

对马氏体针状大小、残余奥氏体的多少,应分级进行平定,1~5级合格。

3.心部组织应为低碳马氏体,允许有托氏体、铁素体、铁素体含量按本标准铁素体级别图进行评定,模数小于或等于5的1~4级合格;模数大于5的1~5级合格。

4.表面及心部硬度:齿的表面硬度为HRC58~64,心部硬度为HRC33~48。

二、检验方法5.取样部位及检验方法:(1)取样部位:试样应在齿的横断面切取(垂直于齿的工作面),包括有齿顶到齿根的整个部位。

(2)渗碳层深度的测量方法:渗碳层深度在放大100倍下测量,测量部位应包括齿顶、齿根及节圆附近三处。

齿顶部的渗碳层深度允许超过图样规定的上限。

(3)马氏体及残余奥氏体在放大400倍下检查。

检查部位在齿面的节圆附近为准。

(4)碳化物检查部位:以齿顶角及工作面为准。

(5)心部硬度及心部组织检查部位:在距齿顶三分之二的齿全高处,如图1:(6)表面硬度:以齿顶或齿端面为准。

6.渗碳层深度的测量方法:从试样表面测至心部组织处。

见图2渗碳层测量图。

渗碳层的测量应在平衡组织状态下进行。

第三节马氏体的组织形态(本节建议时间:15分钟)一马氏体的形态1. 板条马氏体出现于低、中碳钢中,其形貌可见图3-3-1,其中的板条束为惯习面相同的平行板条组成,板条间有一层A膜;板条的立体形态可以是扁条状,也可以是薄片状;一个奥氏体晶粒有几个束,一个束内存在位向差时,也会形成几个块。

板条M的亚结构为位错,密度高达(0.3 0.9)×1012/cm2,故称位错M。

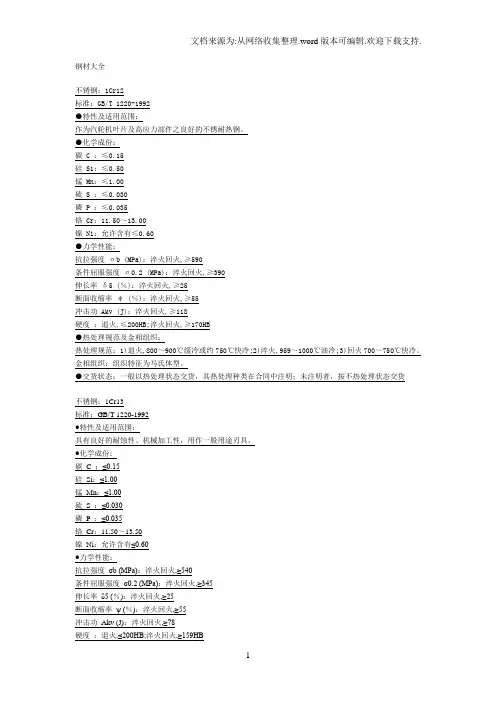

3-3-1板条马氏体显微组织特征示意图2. 透镜片状马氏体(简称片状M)出现于中、高碳钢中,其形貌可见图3-3-2。

立体外形呈双凸透镜状,断面为针状或竹叶状。

马氏体相变时,第一片分割奥氏体晶粒,以后的马氏体片愈来愈小。

M形成温度高时,惯习面为{225}A,符合K-S关系;形成温度低时,惯习面为{259} A,符合西山关系.片状M的亚结构为{112}M的孪晶。

M还有其它形态如蝶状、薄片状与薄板状等。

3-3-2透镜片状马氏体二影响M形态及其内部亚结构的因素1. 化学成分奥氏体中碳含量的影响最为重要,在碳钢中,当C含量:C<0.3%时,生成板条M,亚结构为位错;C>1.0%时,生成片状M,亚结构为孪晶@c000000255;C为0.3 1.0%时,生成混合型组织(片状+板条)。

2. 形成温度M S点高的A,冷却后形成板条M,亚结构为位错;M S点低的A,冷却后形成片状M,亚结构为孪晶;M S点不高不低的A,冷却后形成混合型组织(片状+板条M),亚结构为位错+孪晶。

9.5 马氏体转变钢经奥氏体化后快速冷却,抑制其扩散分解,在较低温度下发生无扩散性相变-马氏体相变,这一过程通常称为淬火。

9.5.1 钢中马氏体的晶体结构轴比c/a称为马氏体的正方度9.5.2 钢中马氏体转变的主要特点无扩散相变,以共格切变的方式进行;特点:无扩散性;具有一定的位向关系和惯习面:钢中马氏体的惯习面随奥氏体的含碳量及马氏体的形成温度不同而异;表面浮凸现象;转变在一个温度范围内完成;不需要孕育期,高速长大。

奥氏体/马氏体/铁素体之老阳三干创作奥氏体(钢的组别:A1, A2, A3 A4, A5) (性能品级:50软, 70冷加工, 80高强度)马氏体(钢的组别:C1,C2,C3) (性能品级:50软, 70、110淬火并回火, 80淬火并回火)铁素体(钢的组别:F1) (性能品级:45软, 60冷加工)马氏体不锈钢属于铬不锈钢.由于含碳量高, 碳化铬多, 钢的耐蚀性能下降, 虽可通过热处置的方法改善, 但防腐性不高.马氏体不锈钢多用于制造力学性能要求较高, 并有一定耐蚀性能要求的零件, 如汽轮机叶片、喷嘴、阀座、量具、刃具等.铁素体不锈钢也属于铬不锈钢.含碳量小, 抗年夜气、硝酸及盐水溶液的腐蚀能力强, 有高温抗氧化性能好等特点.主要用于制作化工设备中的容器、管道.奥氏体不锈钢属于铬镍不锈钢.具有很高的耐蚀性, 优良的塑性, 良好的焊接性及高温韧性, 不具有磁性, 易加工硬化.主要用于在腐蚀介质中工作的零件、容器、管道、医疗器械以及抗磁环境中.奥氏体奥氏体是碳溶解在γ-Fe中的间隙固溶体, 经常使用符号A暗示.它仍坚持γ-Fe的面心立方晶格.其溶碳能力较年夜, 在727℃时溶碳为ωc= 0.77%,1148℃时可溶碳2.11%.奥氏体是在年夜于727℃高温下才华稳定存在的组织.奥氏体塑性好, 是绝年夜大都钢种在高温下进行压力加工时所要求的组织.奥氏体是没有磁性的.马氏体分级淬火是将奥氏体化工件先浸入温度稍高或稍低于钢的马氏体点的液态介质(盐浴或碱浴)中, 坚持适当的时间, 待钢件的内、外层都到达介质温度后取出空冷, 以获得马氏体组织的淬火工艺, 也称分级淬火.分级淬火由于在分级温度停留到工件内外温度一致后空冷, 所以能有效地减少相变应力和热应力, 减少淬火变形和开裂倾向.分级淬火适用于对变形要求高的合金钢和高合金钢工件, 也可用于截面尺寸不年夜、形状复杂地碳素钢工件.马氏体不锈钢通过热处置可以调整其力学性能的不锈钢, 通俗地说, 是一类可硬化的不锈钢.典范牌号为Cr13型, 如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等.粹火后硬度较高, 分歧回火温度具有分歧强韧性组合, 主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械.根据化学成份的不同, 马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类.根据组织和强化机理的分歧, 还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体(或半马氏体)沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等.马氏体就是以人命命名的:对学资料的人来说, “马氏体”的年夜名如雷贯耳, 那么说到阿道夫·马滕斯又有几个人知道呢?其实马氏体的“马”指的就是他了.在铁碳组织中这样以人名命名的组织还有很多, 今天我们就来说说这些名称和它们面前那些资料先贤的故事.马氏体Martensite, 如前所述命名自Adolf Martens (1850-1914).这位被称作马登斯或马滕斯的先生是一位德国的冶金学家.他早年作为一名工程师从事铁路桥梁的建设工作, 并接触到了正在兴起的资料检验方法.于是他用自制的显微镜(!)观察铁的金相组织, 并在1878年发表了《铁的显微镜研究》, 论述金属断口形态以及其抛光和酸浸后的金相组织.(这个工作我们现在做的好像也蛮多的.)他观察到生铁在冷却和结晶过程中的组织排列很有规则(年夜概其中就有马氏体), 并预言显微镜研究势必成为最有用的分析方法之一(有远见).他还曾担负了柏林皇家年夜学附属机械工艺研究所所长, 也就是柏林皇家资料试验所("Staatliche Materialprüfungsamt")的前身, 他在那里建立了第一流的金相试验室.1895年国际资料试验学会成立, 他担负了副主席一职.直到现在, 在德国依然有一个声望颇高的奖项以他的名字命名马氏体、铁素体、奥氏体、双相不锈钢的化学成份。

马氏体不锈钢的基本介绍与主要性能马氏体不锈钢是指在室温下保持马氏体显微组织的一种铬不锈钢。

通常情况下,马氏体不锈钢比奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢具有更高的强度,可通过热处理进行强化,具有良好的力学性能和高温抗氧化性。

该钢种在大气、水和弱腐蚀介质如加盐水溶液、稀硝酸及某些浓度不高的有机酸,在温度不高的情况下均有良好的腐蚀介质。

但该钢种不耐强酸,如硫酸、盐酸、浓硝酸等的腐蚀,常用于水、蒸汽、油品等弱腐蚀性介质。

由于铬不锈钢可通过热处理强化,因此为了避免强度过高产生脆性,应采用正确的热处理工艺。

基本介绍标准的马氏体不锈钢是:403、410、414、416、416(Se)、420、431、440A、440B和440C 型,这些钢材的耐腐蚀性来自“铬”,其范围是从11.5至18%,铬含量愈高的钢材需碳含量愈高,以确保在热处理期间马氏体的形成,上述三种440型不锈钢很少被考虑做为需要焊接的应用,且440型成份的熔填金属不易取得。

标准马氏体钢材的改良,含有类如镍、钼、钒等的添加元素,主要是用于将标准钢材受限的容许工作温度提升至高于1100K,当添加这些元素时,碳含量也增加,随着碳含量的增加,在焊接物的硬化热影响区中避免龟裂的问题变成更严重。

性能马氏体不锈钢能在退火、硬化和硬化与回火的状态下焊接,无论钢材的原先状态如何,经过焊接后都会在邻近焊道处产生一硬化的马氏体区,热影响区的硬度主要是取决于母材金属的碳含量,当硬度增加时,则韧性减少,且此区域变成较易产生龟裂、预热和控制层间温度,是避免龟裂的最有效方法,为得最佳的性质,需焊后热处理。

马氏体不锈钢是一类可以通过热处理(淬火、回火)对其性能进行调整的不锈钢,通俗地讲,是一类可硬化的不锈钢。

这种特性决定了这类钢必须具备两个基本条件:一是在平衡相图中必须有奥氏体相区存在,在该区域温度范围内进行长时间加热,使碳化物固溶到钢中之后,进行淬火形成马氏体,也就是化学成分必须控制在γ或γ+α相区,二是要使合金形成耐腐蚀和氧化的钝化膜,铬含量必须在10.5%以上。

马氏体的组织形态淬火获得马氏体组织,是钢件达到强韧化的重要基础。

由于钢的种类、成分不同,以及热处理条件的差异,会使淬火马氏体的形态和内部精细结构及形成显微裂纹的倾向性等发生很大变化。

这些变化对马氏体的机械性能影响很大。

因此,掌握马氏体组织形态特征并进而了解影响马氏体形态的各种因素是十分重要的。

(一)马氏体的形态近年,随着薄透射电子显微技术的发展,人们对马氏体的形态及其精细结构进行了详细的研究,发现钢中马氏体形态虽然多种多样,但就其特征而言,大体上可以分为以下几类。

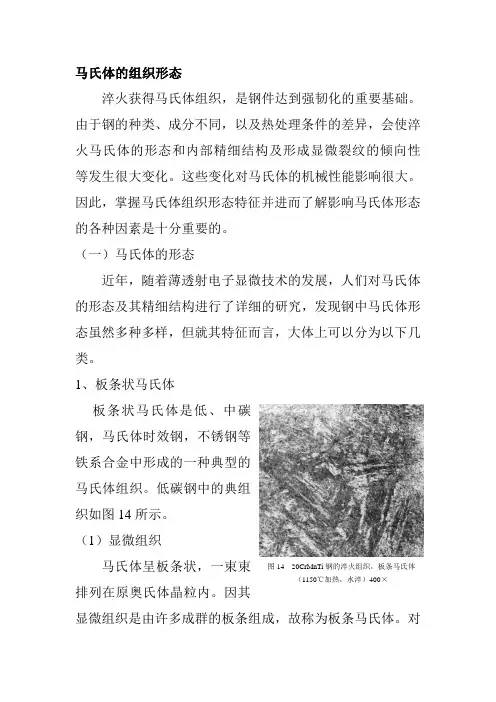

1、板条状马氏体板条状马氏体是低、中碳钢,马氏体时效钢,不锈钢等铁系合金中形成的一种典型的马氏体组织。

低碳钢中的典组织如图14所示。

(1)显微组织马氏体呈板条状,一束束排列在原奥氏体晶粒内。

因其显微组织是由许多成群的板条组成,故称为板条马氏体。

对图14 20CrMnTi 钢的淬火组织,板条马氏体 (1150℃加热,水淬)400×某些钢因板条不易浸蚀显现出来,而往往呈现为块状,所以有时也之为块状马氏体。

又因为这种马氏体的亚结构主要为位错,通常也称为位错型马氏体。

这种马氏体是由若干个板条群组成的,也有群状马氏体之称。

每个板条群是由若干个尺寸大致相同的板条所组织,这些板条成大致平行且方向一定的排列。

(2)晶体学特征板条马氏体与母相奥氏体的晶体学位向关系是K —S 关系,惯习面为(111)γ,而18-8不锈钢中板条状马氏体的惯习面是(225)γ。

根据近年来的研究,板条马氏体显微组织的晶体学特征可以用图15表示。

其中A 是平行排列的板条状马氏体束组织的较大的区域,称为板条群。

一个原始奥氏体晶粒可以包含几个板条群(通常为3~5)。

在一个板条群内又可分成几个平行的像图中B 那样的区域。

当用某些溶液腐蚀时,此区域有时仅显现出板条群的边界,而使显微组织呈现为块状,块状马氏体即由此而得名。

当采用着色浸蚀时(如用100ccHCl+5gCaCl 2+100ccCH 3CH 溶液),可在板条群内显现出黑白色调。

第三节马氏体的组织形态(本节建议时间:15分钟)一马氏体的形态1. 板条马氏体出现于低、中碳钢中,其形貌可见图3-3-1,其中的板条束为惯习面相同的平行板条组成,板条间有一层A膜;板条的立体形态可以是扁条状,也可以是薄片状;一个奥氏体晶粒有几个束,一个束内存在位向差时,也会形成几个块。

板条M的亚结构为位错,密度高达(0.3 0.9)×1012/cm2,故称位错M。

3-3-1板条马氏体显微组织特征示意图2. 透镜片状马氏体(简称片状M)出现于中、高碳钢中,其形貌可见图3-3-2。

立体外形呈双凸透镜状,断面为针状或竹叶状。

马氏体相变时,第一片分割奥氏体晶粒,以后的马氏体片愈来愈小。

M形成温度高时,惯习面为{225}A,符合K-S关系;形成温度低时,惯习面为{259} A,符合西山关系.片状M的亚结构为{112}M的孪晶。

M还有其它形态如蝶状、薄片状与薄板状等。

3-3-2透镜片状马氏体二影响M形态及其内部亚结构的因素1. 化学成分奥氏体中碳含量的影响最为重要,在碳钢中,当C含量:C<0.3%时,生成板条M,亚结构为位错;C>1.0%时,生成片状M,亚结构为孪晶@c000000255;C为0.3 1.0%时,生成混合型组织(片状+板条)。

2. 形成温度M S点高的A,冷却后形成板条M,亚结构为位错;M S点低的A,冷却后形成片状M,亚结构为孪晶;M S点不高不低的A,冷却后形成混合型组织(片状+板条M),亚结构为位错+孪晶。

9.5 马氏体转变钢经奥氏体化后快速冷却,抑制其扩散分解,在较低温度下发生无扩散性相变-马氏体相变,这一过程通常称为淬火。

9.5.1 钢中马氏体的晶体结构轴比c/a称为马氏体的正方度9.5.2 钢中马氏体转变的主要特点无扩散相变,以共格切变的方式进行;特点:无扩散性;具有一定的位向关系和惯习面:钢中马氏体的惯习面随奥氏体的含碳量及马氏体的形成温度不同而异;表面浮凸现象;转变在一个温度范围内完成;不需要孕育期,高速长大。

钢材大全不锈钢:1Cr12标准:GB/T 1220-1992●特性及适用范围:作为汽轮机叶片及高应力部件之良好的不锈耐热钢。

●化学成份:碳 C :≤0.15硅 Si:≤0.50锰 Mn:≤1.00硫 S :≤0.030磷 P :≤0.035铬 Cr:11.50~13.00镍 Ni:允许含有≤0.60●力学性能:抗拉强度σb (MPa):淬火回火,≥590条件屈服强度σ0.2 (MPa):淬火回火,≥390伸长率δ5 (%):淬火回火,≥25断面收缩率ψ (%):淬火回火,≥55冲击功 Akv (J):淬火回火,≥118硬度:退火,≤200HB;淬火回火,≥170HB●热处理规范及金相组织:热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷;2)淬火,959~1000℃油冷;3)回火700~750℃快冷。

金相组织:组织特征为马氏体型。

●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货不锈钢:1Cr13标准:GB/T 1220-1992●特性及适用范围:具有良好的耐蚀性、机械加工性,用作一般用途刃具。

●化学成份:碳 C :≤0.15硅Si:≤1.00锰Mn:≤1.00硫S :≤0.030磷P :≤0.035铬Cr:11.50~13.50镍Ni:允许含有≤0.60●力学性能:抗拉强度σb (MPa):淬火回火,≥540条件屈服强度σ0.2 (MPa):淬火回火,≥345伸长率δ5 (%):淬火回火,≥25断面收缩率ψ (%):淬火回火,≥55冲击功Akv (J):淬火回火,≥78硬度:退火,≤200HB;淬火回火,≥159HB热处理规范:1)退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷; 2)淬火,950~1000℃油冷;3)回火,700~750℃快冷。

金相组织:组织特征为马氏体型。

●交货状态:一般以热处理状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。

马氏体的这些形态,您都见过吗?图1 低碳合金钢(0.03%C,2%Mn)的板条状马氏体100X图2 低碳合金钢(0.03%C,2%Mn)的薄膜透射显微组织20000X图3 板条状马氏体显微组织的晶体学特征示意图图4 钢中马氏体(111)γ面上形成时可能有的取向图5 Fe-0.2%C合金中板条状马氏体同位向束内的一部分组织(透射电子显微照片)根据Fe-0.2%C合金中的研究结果,板条宽度分布为图6 所示的对数正态分布。

图6 薄膜和复型技术的板条状分布图7 Fe-0.2%C合金板条马氏体部分显微组织(透射电子显微照片)图8 Fe-15%Cr-12&Ni(Ms=-90°)合金板条马氏体显微组织(王水,甘油腐蚀)图9 T12A钢的过热淬火组织400X(1000℃加热,水淬)图10 片状马氏体显微组织示意图片的大小几乎完全取决于奥氏体的晶粒大小。

片状马氏体常能见到有明显的中脊(见图11 )。

图11 片状马氏体(有明显的中脊,T12钢1200℃渗碳5小时淬水,180℃回火)关于中脊的形成规律目前尚不十分清楚。

片状马氏体的惯习面是(225)γ,或(259)γ,与母相的位向关系是K-S关系或西山关系。

从图12 可见,马氏体内的许多细线是相变栾晶,中间接合部分的带状薄筋是中脊。

图12 片状马氏体的透射电镜组织表1 铁碳合金马氏体类型及其特征3 其他马氏体形态3.1 蝶状马氏体在Fe-Ni合金或Fe-Ni-C合金中,当马氏体在某一温度范围内形成时,会出现具有特异形态的马氏体,如图13所示。

图13 碟状马氏体的显微组织图14 Fe-Ni-C合金冷至Ms点不同温度时形成的马氏体的显微组织这种马氏体的电镜组织如图15所示。

图15 薄片状马氏体的电镜组织(Fe-31%,Ni0.23%C,Ms=-190℃,冷至-196℃)图16 Fe-16.4%Mn合金的马氏体显微组织(硝酸酒精腐蚀)图17 碳含量对Ms点、板条马氏体量和残余奥氏体量的影响(碳钢淬火至室温)由图中可见,碳含量小于0.4%的钢中基本没有残留奥氏体,Ms 点随碳含量的增高而下降,而栾晶马氏体量和残留奥氏体量则随之升高。

对《汽车渗碳齿轮金相检验》标准中“马氏体级别”的探讨董秦铮(爱协林工业炉工程(北京)有限公司,北京 100086)摘要:通过生产中的试验例证和检验结果,针对《汽车渗碳齿轮金相检验》标准中“马氏体级别”的概念和评级方法进行了分析和讨论。

认为不宜将“马氏体级别”作为一项独立的质量指标。

关键词:马氏体级别;残留奥氏体;奥氏体晶粒度QC/T262—1999《汽车渗碳齿轮金相检验》是我国汽车行业中长期使用的一项覆盖面较广、影响较大的标准。

在该标准中,“马氏体级别”被作为一项重要的、不可缺少的质量指标。

标准中规定:马氏体等级按其针体大小确定,共分8个级别,评定马氏体级别和评定残留奥氏体级别一样,共同使用一套残留奥氏体、马氏体级别的标准图片(400倍,8张),所评定的结果均在1~5级内为合格。

但是,汽车零部件生产者对“马氏体级别”这一概念一直是有争议的。

争议的焦点集中在马氏体级别的实质概念,马氏体级别超差或合格的依据以及它对产品性能和质量的影响。

在实际生产中,除渗碳淬火工艺外,影响马氏体级别的还有哪些主要因素,如何防止马氏体级别超差,试样的马氏体级别超差后,如何处理等,也常常使人们感到困惑。

本文通过一些试验例证和检验结果,对这些问题进行分析和讨论,并对该标准中将马氏体级别作为一项独立的质量指标的必要性提出质疑。

1渗碳试块和工件的金相检验实例1.1试验工艺表1列举了实际生产中经不同炉次渗碳的试块和工件的金相检验结果。

工件和试块的材料均为20CrMnTi钢。

试验过程如下:①工件与试块同炉,930℃×(6~8)h渗碳,降温至840℃淬油,180℃×2.5h回火。

用金相显微镜按标准图片分别对试块的残留奥氏体和马氏体评级并检查表层奥氏体晶粒度。

将样品浸入80℃的苦味酸+少量洗涤剂混合液,于80℃浸泡腐蚀。

按YB/T5148-1993《金属平均晶粒度测定方法》评定表层奥氏体晶粒度。

②上述试验完成后,对同一试块进行冷处理(干冰+酒精,-40℃~-60℃×0.5h)。