2019-2020学年高中地理 2.3 大气环境(第一课时)教案 湘教版必修1.doc

- 格式:doc

- 大小:610.00 KB

- 文档页数:7

新课标教材高中《地理》(湘教版·必修1)第二章《自然环境中的物质运动和能量交换》第三节大气环境·第一课时·讲课方案(对流层大气的受热过程)【课程标准】运用图表说明大气的受热过程。

【教材分析】本节课包括两部分内容,即大气的垂直分层和对流层大气的受热过程。

此中,对流层大气的受热过程是本节课的要点,拥有承前启后的作用。

这部分教材既是对前方第一章第二节“太阳辐射与地球”知识的进一步延长,又是后边学生学习大气运动、天气系统的重要理论基础。

本节内容波及部分理论知识,学生自学有难度,讲堂讲课中应多联系实质生活。

【学情分析】在知识层面上,高一学生经过初中有关气温的学习,以及在第一章第二节中对于太阳辐射的学习,具备必定的知识基础,但对于物体辐射与能量的关系,学生的认识几近为零,需教师适合增补。

在能力层面上,高一学生仍存在提守信息及运用地理知识、原理解决问题等能力不足的问题,需教师合理设问,逐渐指引。

【讲课策略】鉴于交互式电子白板、导教课方案的问题研究型学习。

【讲课目的】1、知识与技术:认识大气的垂直分层,各层的主要特色及与人类的关系。

理解大气对太阳辐射的削弱作用和大气的保温作用,并能第1页/共8页2、过程与方法:经过阅读有关表示图,比较三种辐射及大气对它们的削弱状况,归纳大气的受热过程,并在此过程中,提升学生的读图、析图能力,以及运用所学原理分析地理现象的能力。

3、感情、态度与价值观:经过理解大气对太阳辐射的削弱作用和对地面的保温作用的重要性,培育学生可连续发展看法,建立节俭能源、低碳环保的意识。

【讲课重、难点】讲课重、难点:对流层大气的受热过程打破举措:以研究活动为“学习支架” ,经过生生、师生讨论,破解学习阻拦。

【讲课协助资源】交互式电子白板、多媒体课件、导教课方案【讲课过程】新课导入:多媒体播放影视作品《闯关东》中的场景:“主人公朱开山为防范所种庄稼遇到霜冻危害,在暮秋的夜晚,率领全家人及长工们在田间地头点燃柴草。

附件3:课堂教学设计课题名称大气热力环流学科地理授课班级授课时数40分钟执教者授课日期教材分析本节课主要内容为热力环流的形成原理和能够解释生活中几种常见的热力环流现象。

热力环流是指由于地面冷热不均而引起的大气运动,是大气运动的最简单的形式,起着承上启下的作用。

教材的编写是建立在学生通过初中物理的学习对气温与气压关系已掌握的基础上的,教材对热力环流的描述文字基本是对结论的阐述。

在教学过程中要注意相关物理知识的温故复习,建立空间模型概念,注重逻辑推理,分步骤引导学生的思维层层推进。

在理解基础理论并建立思维模型的基础上,引导学生结合实际,进行实际生活案例分析和应用。

学情分析在本节课学习之前,学生已经具备相关的基础知识,如气压与海拔高度的关系、物体的热胀冷缩性质、太阳辐射的纬度分布不均等。

但是由于学生的空间想象力不足,缺乏逻辑推理能力,以及大气有关的物理知识掌握不好等原因,学习本节课对于学生而言有一定难度。

因此在教学过程中要讲清基本概念和规律,运用示意图、动画演示图使教学直观化,再通过建构热力环流理论模型,引导学生梳理本节课所学内容,形成过程并加以归纳总结,进而加深学生对热力环流的理解;并注重联系生活中的实际例子。

教学目标1、综合思维:在理解相关概念的基础上,通过视频观察实验、初步绘制热力环流示意图,引导学生归纳、说明热力环流的形成过程与基本原理。

2、区域认知:结合不同区域图,分析热力环流的形成,并可以运用热力环流的基本原理分析实际生活中的一些地理现象。

3、地理实践力:学生能够利用热力环流原理解释生产、生活中的热力环流问题,培养学生在实际生活中对地理事物的判断能力和运用理论知识指导实践的能力。

4、人地协调观:通过对热岛效应的介绍和城市风的分析,让学生了解环境保护的重要性,树立正确的环境观。

教学重难点教学重点:热力环流的形成过程及其应用。

教学难点:运用热力环流原理解释城市风、海陆风和山谷风。

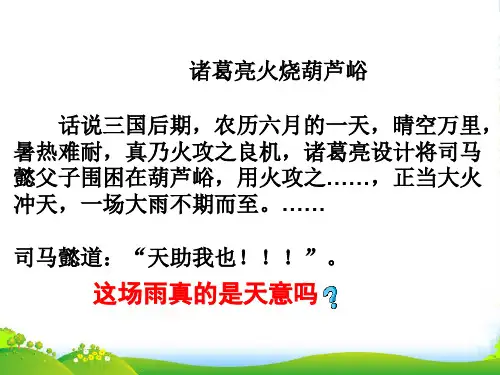

课前准备多媒体课件,气压变化动态图、热力环流形成过程动态图,海陆风,山谷风、城市热岛效应文字资料及图片教学方法问题探究法、实验观察法、动画演示法、小组合作探究法教学过程【导入】视频导入:为什么在火烧过程中,天骤降大雨,让司马懿绝地逃生呢,这真的是天意吗?【承转】让我们学完这节课后再为大家解答一、高压低压、等压线等压面【师生复习】:气压:指大气压强,单位面积上垂直空气柱所受到的重力,其单位为hpa(百帕)高压:同一垂直高度上,空气密度越大,气压值越大,称为高压。

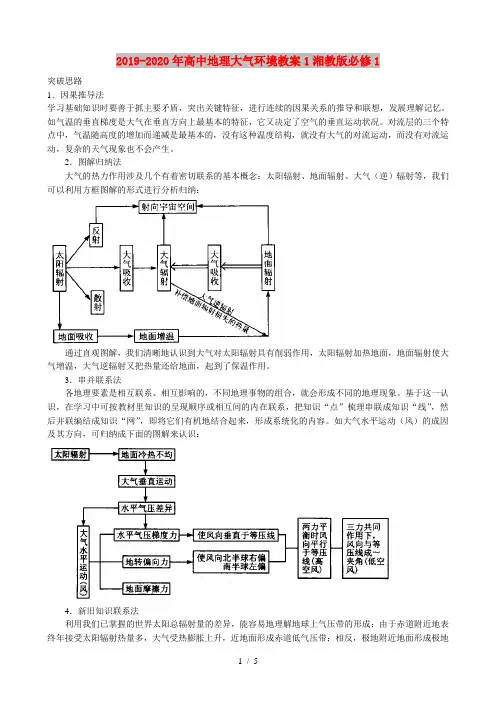

2019-2020年高中地理大气环境教案1湘教版必修1突破思路1.因果推导法学习基础知识时要善于抓主要矛盾,突出关键特征,进行连续的因果关系的推导和联想,发展理解记忆。

如气温的垂直梯度是大气在垂直方向上最基本的特征,它又决定了空气的垂直运动状况。

对流层的三个特点中,气温随高度的增加而递减是最基本的,没有这种温度结构,就没有大气的对流运动,而没有对流运动,复杂的天气现象也不会产生。

2.图解归纳法大气的热力作用涉及几个有着密切联系的基本概念:太阳辐射、地面辐射、大气(逆)辐射等,我们可以利用方框图解的形式进行分析归纳:通过直观图解,我们清晰地认识到大气对太阳辐射具有削弱作用,太阳辐射加热地面,地面辐射使大气增温,大气逆辐射又把热量还给地面,起到了保温作用。

3.串并联系法各地理要素是相互联系、相互影响的,不同地理事物的组合,就会形成不同的地理现象。

基于这一认识,在学习中可按教材里知识的呈现顺序或相互间的内在联系,把知识“点”梳理串联成知识“线”,然后并联编结成知识“网”,即将它们有机地结合起来,形成系统化的内容。

如大气水平运动(风)的成因及其方向,可归纳成下面的图解来认识:4.新旧知识联系法利用我们已掌握的世界太阳总辐射量的差异,能容易地理解地球上气压带的形成:由于赤道附近地表终年接受太阳辐射热量多,大气受热膨胀上升,近地面形成赤道低气压带;相反,极地附近地面形成极地高气压带。

再根据前面学过的地球自转偏向力的知识,就不难理解赤道附近上升气流到达高空后,便向南北两侧流动,受地转偏向力影响逐渐偏转,至南北纬30°附近上空不断聚积,产生下沉气流,使近地面气压增高而形成副热带高气压带。

此外继续利用地转偏向力的知识,可理解掌握行星风带的形成:由副热带高气压带吹向赤道低气压带的定向风受地转偏向力的影响,北半球形成东北信风,南半球形成东南信风;同理可推出盛行西风和极地东风的风向。

5.图表结合法在地理知识的学习中,把图表紧密结合,以图文补充配合,以表格比较呈现,可使所学知识直观具体化和规律系统化。

2019-2020年高中地理《大气环境》教案3 湘教版必修1一、教学内容新课程湘教版第二章第三节:低气压(气旋)、高气压(反气旋)、锋面气旋系统与天气二、教学设计思路本节课主要设计三道问题,让学生“在问题解决中学习”,体现新课程“以学生的发展为主体”。

学生通过从近地面水平等压线图上大气水平运动的特点,探究在闭合的气压系统中气流的运动特点及对天气的影响,又通过问题讨论锋面气旋两侧冷、暖锋面的形成,进而在简易天气形势图上整合已学知识,正确判读天气的变化。

整节课重在展示学生的思维过程、掌握方法和综合能力的发展。

三、课时安排1课时四、教学目标(一)知识与技能1、掌握低气压(气旋)系统与高气压(反气旋)系统的特点、对天气的影响。

2、了解锋面气旋的特点。

3、培养学生的观察能力、自主学习能力,探究学习能力和作图能力。

4、培养学生发现问题、读图分析问题和解决问题的能力。

5、初步学会阅读简易天气形势图,正确判读天气的变化(二)过程与方法1、通过阅读有关示意图(气旋、反气旋、锋面气旋),训练学生读图用图的能力。

2、通过分析天气的空间差异和时间变化,培养学生空间想像能力和分析问题的能力。

(三)情感态度与价值观1、通过认识大气对整个地理环境及对人类活动的影响,树立学生正确的人地观、科学的环境观,培养学生探索大气环境的兴趣。

2、培养学生关心热爱自然的美好心灵,热爱科学的思想情感。

3、利用多媒体丰富精美的画面,给学生以美的感受。

五、教学重点1、掌握气压系统对天气的影响;2、认识锋面气旋的特点。

六、教学难点1、气旋,反气旋的气流状况;2、锋面气旋两侧冷、暖锋的成因。

七、教学方法1、观察分析法2、分组讨论作图法3、问题探究法4、多媒体辅助教学八、教学过程教学程序设计意图【播放录像】在熟悉的乐曲中师生一起收看一段央视的昨晚天气预报录像。

【引入新课】气象预报员为什么能推测未来的天气变化?这就是我们今天要学的――气压系统与天气,在最后也请同学们来当一回气象预报员。

第 2 课时教学过程导入新课师(创设情境)除夕之夜,一家人围着火炉吃火锅,这时桌子上方的日光灯却在不停地晃动。

请同学们考虑这是为什么?生由于受到热力作用,大气便会运动。

师那么造成这种运动的原因是什么?有什么特点?又会对气压产生什么影响呢?今天我们就来了解这些问题。

板书:二、全球气压带、风带的分布和移动(一)热力环流形成的原理推进新课师假设地面上有A、B、C 三地,且具有在高空的平直等压面:由下往上依次是1010(百帕)、1005(百帕)、1000(百帕)。

此时,同一水平面气压相等,等压面与地面平行(图1)。

试问:此时三地的大气处于什么状态?生大气稳定状态,如图 2 所示。

师据图讲解,如果我们在A地放一个大火炉,则显然A地近地面受热,处于冷热不均状态,A 地大气膨胀上升到上空积聚起来,上空空气密度增大,那么这里的气压就会高。

为什么我们说密度大,气压就会高呢?其实很明显,在中学物理已学到:P=p gh,这里为同一高度,h是不变值,因此 p大,P也大。

那么在A高空由于p增大,就形成了相对于同一高度的B、C 两地高空的高气压。

另外在B、C 两地放一些大冰块, B、 C 两地冷却,空气收缩下沉,上层空气密度减小, 形成了在同一高空A处相对大密度,B C两地的小密度(图3)。

也就是形成了B C两地高空的低气压。

而A地的空气上升后,近地面的空气密度减小,气压比周围地区低,成为低气压;B、C两地则为高气压。

就形成了如图 4 的等压面。

上空的空气便从A地分别向B C两侧扩散;近地面的空气又从B、C两地流回A地补充其上升的空气。

这样就形成了环流,这种由于冷热不均引起的空气环流我们称之为热力环流(图5)。

师在上述热力环流中,A处近地面为低气压,高空为高气压。

是否近地面的气压比高空低?学生讨论回答。

师我们所说的气压是大气压强的简称,这里的气压高低是指同一水平面上的气压高低,也就是要么同在高空,要么同在近地面的气压比较。

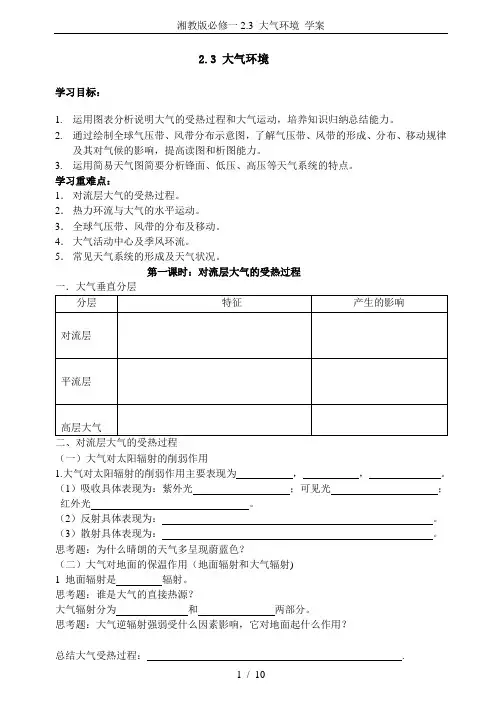

2.3 大气环境学习目标:1.运用图表分析说明大气的受热过程和大气运动,培养知识归纳总结能力。

2.通过绘制全球气压带、风带分布示意图,了解气压带、风带的形成、分布、移动规律及其对气候的影响,提高读图和析图能力。

3.运用简易天气图简要分析锋面、低压、高压等天气系统的特点。

学习重难点:1.对流层大气的受热过程。

2.热力环流与大气的水平运动。

3.全球气压带、风带的分布及移动。

4.大气活动中心及季风环流。

5.常见天气系统的形成及天气状况。

第一课时:对流层大气的受热过程一.大气垂直分层(一)大气对太阳辐射的削弱作用1.大气对太阳辐射的削弱作用主要表现为,,。

(1)吸收具体表现为:紫外光;可见光;红外光。

(2)反射具体表现为:。

(3)散射具体表现为:。

思考题:为什么晴朗的天气多呈现蔚蓝色?(二)大气对地面的保温作用(地面辐射和大气辐射)1 地面辐射是辐射。

思考题:谁是大气的直接热源?大气辐射分为和两部分。

思考题:大气逆辐射强弱受什么因素影响,它对地面起什么作用?总结大气受热过程:.思考题:1.为什么地球表面昼夜温差不如月球表面大?2.深秋或早春季节霜冻为什么多出现在晴朗的夜晚3.每年深秋北方农民常用人烟雾幕的办法使蔬菜免遭冻害,原理是什么?(三)影响地面辐射的主要因素1. 纬度因素:影响影响(1)纬度()()和()导致:(2)太阳辐射随纬度的变化规律:。

2. 下垫面因素:(1)下垫面不同,和的太阳辐射比例不同,使各地地面辐射不同。

3. 其他因素:(气象因素)影响气象因素(),最后影响地面辐射。

课后作业用自己的话叙述对流层大气受热过程并绘制过程简图。

第二课时热力环流及大气水平运动一热力环境形成原理1.绘制热力环流形成图:A B C冷却加热冷却2.总结热力环流成因:典例导入:在下图中画出热力环流过程图3.常见的热力环流形式及其影响热力环流是一种最简单的大气运动形式。

海陆热力性质不同,山谷、山坡冷热不均,人类活动都有可能导致热力环流的形成。

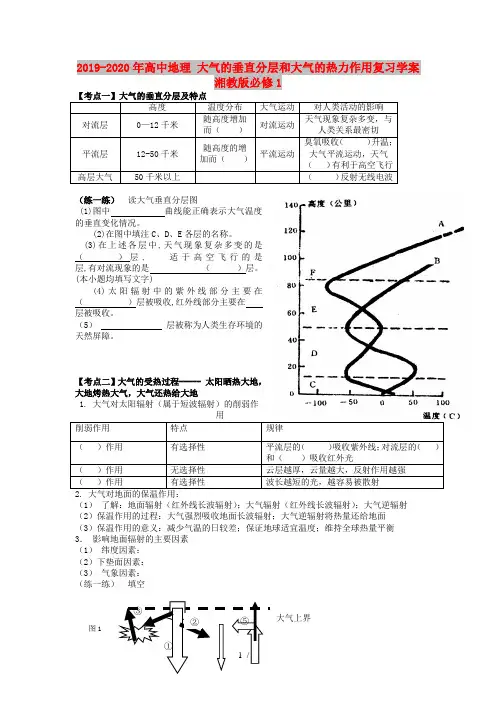

2019-2020年高中地理 大气的垂直分层和大气的热力作用复习学案湘教版必修1【考点一】大气的垂直分层及特点高度 温度分布 大气运动 对人类活动的影响对流层 0—12千米 随高度增加而( ) 对流运动 天气现象复杂多变,与人类关系最密切平流层 12-50千米 随高度的增加而( ) 平流运动 臭氧吸收( )升温;大气平流运动,天气( )有利于高空飞行高层大气 50千米以上 ( )反射无线电波(练一练) 读大气垂直分层图(1)图中 曲线能正确表示大气温度的垂直变化情况。

(2)在图中填注C 、D 、E 各层的名称。

(3)在上述各层中,天气现象复杂多变的是 ( )层, 适于高空飞行的是层,有对流现象的是 ( )层。

(本小题均填写文字)(4)太阳辐射中的紫外线部分主要在( )层被吸收,红外线部分主要在层被吸收。

(5) 层被称为人类生存环境的天然屏障。

【考点二】大气的受热过程----- 太阳晒热大地,大地烤热大气,大气还热给大地1. 大气对太阳辐射(属于短波辐射)的削弱作用削弱作用 特点 规律( )作用 有选择性 平流层的( )吸收紫外线;对流层的( )和( )吸收红外光( )作用 无选择性 云层越厚,云量越大,反射作用越强( )作用 有选择性波长越短的光,越容易被散射 2. 大气对地面的保温作用:(1) 了解:地面辐射(红外线长波辐射);大气辐射(红外线长波辐射);大气逆辐射(2)保温作用的过程:大气强烈吸收地面长波辐射;大气逆辐射将热量还给地面(3)保温作用的意义:减少气温的日较差;保证地球适宜温度;维持全球热量平衡3. 影响地面辐射的主要因素(1) 纬度因素:(2)下垫面因素:(3) 气象因素:(练一练) 填空大气上界 ①⑤ ③ ② 图1⑥④(1)图1中数字分别是①辐射②大气作用③大气作用④辐射⑤大气作用⑥辐射(2)对保温作用最重要的环节是辐射【课堂练习】1.关于平流层的叙述,正确的是( )A.大气以水平运动为主,故称平流层B.气温随高度增加而递减C.该层中的CO2可吸收大量紫外线D.天气现象复杂多变2.下列自然现象中,与大气对太阳辐射的削弱作用无关的是( )A.多云的夜晚通常比晴朗的夜晚温暖些B.夏季天空多云时,白天的气温不会太高C.晴朗的天空呈现蔚蓝色D.低云笼罩的白天,天空仍是明亮的读右图,完成3~4题。

2019-2020年高中地理第三节大气环境(一)教案湘教版必修1一、课程标准●运用图表说明大气受热过程(1)标准解读本条以及后两条“标准”关注的对象是自然环境组成要素之一——大气。

本条“标准”旨在认识导致大气运动的基本原理,为后面学习大气环流、天气系统以及全球气候变化打下理论基础。

本条“标准”虽然简短,但它要求的内容是比较多的。

从有关大气各条“标准”综合来看,可以从以下几方面把握本条“标准”。

第一,作为自然环境组成要素,“标准”中的“大气”是指低层大气,其高度不超过对流层顶。

第二,了解大气受热,需要明确大气的热量来源,即导致大气运动的能量来源。

太阳辐射是大气根本的热源,下垫面辐射(包括陆面和海面)是大气直接的热源。

第三,大气受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程。

其中,大气温室效应及其作用是需要重点阐述的基本原理。

第四,学习大气受热过程,是为理解大气运动打基础,所以,大气热力环流是需要阐述的另一个基本原理。

大气热力环流是大气不均匀受热的结果。

大气不均匀受热主要是由太阳辐射的纬度差异和下垫面性质差异引起的。

大气不均匀受热是大气运动的主要原因,大气热力环流则是理解许多大气运动类型的理论基础。

小到城市热岛环流,大到全球性大气环流,都可以用大气热力环流的原理来解释。

第五,学习和说明大气受热过程,需要借用一些原理示意图,如大气温室效应示意图、大气热力环流形成示意图等。

(2)教学重点●大气各垂直分层特点及与人类的关系;●大气对太阳辐射的削弱作用;●太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射四种辐射之间的关系;●大气的温室效应。

(3)教学目标●搜集资料说一说大气各垂直分层有哪些事物和现象,概括对流层大气与人类的关系。

●列表比较大气对太阳辐射的削弱作用,并用所学解释实际事例。

●画出简图说明大气的受热过程,解释大气受热的直接原因。

能用简图推导月球表面昼夜温差大的原因。

●结合温室大棚的实例,分析说明大气是怎样具有保温作用的。

湘教版必修1第二章第三节大气环境气旋、反气旋与天气(讲义)高中地理气旋、反气旋与天气一、考点突破1. 气旋与反气旋的形成、气流特征和天气特点。

2. 锋面气旋的形成及判读。

3. 掌握气旋、反气旋的简易天气图并分析其对应的天气情况。

二、重难点提示重点:1. 气旋和反气旋的形成、气流特征、天气特点。

2. 锋面气旋的形成原因及判读。

难点:1. 气旋和反气旋的形成。

2. 天气图的判读。

一、低压(气旋)与高压(反气旋)的特征比较内容气旋(低压系统)反气旋(高压系统)气压分布气压中心低,四周高气压中心高,四周低水平气流与风向平面示意图(北半球)风向北半球逆时针向中心辐合顺时针向四周辐散东部:偏南风西部:偏北风东部:偏北风西部:偏南风锋面位置锋面出现在低压槽中,锋线往往与低压槽线重合,如图中DM和DN处。

冷暖气团在低压槽处长时间停留,辐合上升形成锋面锋面类型一般来说,无论南半球还是北半球,气旋中心东侧的低压槽处形成暖锋,西侧的低压槽处形成冷锋天气特点两个锋面附近气流上升强烈,往往产生云、雨、雪,甚至造成雷雨、暴雨、暴雪、大风降温等天气。

冷锋的锋后出现比较狭窄的冷锋云系和降水天气,暖锋的锋前出现宽阔的暖锋云系及相伴随的连续性降水天气常见地区中纬度地区【重要提示】反气旋的高压脊处,气流呈辐散状,冷暖气团不能相遇,不能形成锋面。

【随堂练习】1. 我国北方广大地区“秋高气爽”的天气,是下列哪个天气系统影响的结果()A. 冷锋B. 暖锋C. 气旋D. 反气旋2. 2012年11月18日,我国一名帆船运动爱好者驾驶“青岛号”从青岛出发,于2013年4月5日成功返回,创造了新的单人不间断环球航行世界纪录。

据此完成下题。

11月底“青岛号”在北太平洋行驶途中,遇到热带风暴。

当热带风暴中心位于其正北方向时,该海域盛行()A. 东北风B. 西北风C. 东南风D. 西南风答案:1. D 2. D思路分析:第1题,我国北方秋季受高压(反气旋)控制,盛行下沉气流,天气晴朗,形成“秋高气爽”的天气。

第三节大气环境三维目标一、知识与技能1.使用图表分析说明大气的受热过程和大气的运动。

2.通过绘制世界气压带、风带分布示意图,理解气压带、风带的形成、分布、移动规律及其对气候的影响。

3.使用简易天气图,简要分析锋面、低压、高压等天气系统的特点。

1.使用图表说明大气的运动,培养学生对地理知识归纳总结的水平。

2.通过绘制世界气压带、风带分布示意图,培养学生的动手水平,提升学生的读图和析图水平。

3.充分比照,理解概念的含义,如冷锋与暖锋,低压与高压,气旋与反气旋,培养学生比照分析问题的水平。

三、情感态度与价值观通过对自然现象的科学解释,形成唯物主义的世界观,增强大气环境保护意识。

教学重点1.对流层大气的受热过程。

2.热力环流与大气的水平运动。

3.世界气压带、风带的分布及移动。

4.大气活动中心及季风环流。

5.常见天气系统的形成及天气状况。

教学难点1.热力环流与大气的水平运动。

2.世界的气压带与风带。

3.西南季风的成因。

4.天气系统的形成。

教具准备课本插图、课件、投影仪、图片。

课时安排5课时。

第1课时教学过程导入新课师 (情景导入)太阳辐射既能到达地球表面,又能到达月球表面,不过月球表面白天的温度可高达127 ℃,夜晚温度则降至-183 ℃。

与月球相比,地球的昼夜温差要小得多,这是为什么呢?生这是因为地球除自转周期较短外,还有厚厚的大气层,而月球上没有。

师回答得非常好。

大气为地球生命的繁衍和人类的发展提供了必要的条件。

这节课,我们就来学习——大气环境板书:第三节大气环境推动新课师(投影图片)身背氧气筒的登山运动员的登山图。

师(提问)登山运动员登山时为什么要背着氧气筒呢?生(思考后回答)因为登山时,越向上,空气越稀薄。

师(总结)看来随着高度的变化,大气层也会发生变化,那么,大气在垂直方向上的变化规律如何呢?投影:“大气垂直分层示意图”师(提问)大气在垂直方向上分为哪几层?各层的气温变化有何特点?生(观察图片,思考并回答)大气在垂直方向上分为:对流层→平流层→高层大气,其中,对流层的气温随着海拔的升高而逐渐降低,平流层的气温随着海拔的升高而升高,高层大气的气温变化是先降低后升高。

2019-2020学年高中地理 2.3 大气环境(第一课时)教案湘教版必

修1

三维目标

一、知识与技能

1.

2.通过绘制全球气压带、风带分布示意图,了解气压带、风带的形成、分布、移动规律

3.运用简易天气图,简要分析锋面、低压、高压等天气系统的特点。

二、过程与方法

1.

2.通过绘制全球气压带、风带分布示意图,培养学生的动手能力,提高学生的读图和析

3.充分对比,理解概念的含义,如冷锋与暖锋,低压与高压,气旋与反气旋,培养学生

通过对自然现象的科学解释,形成唯物主义的世界观,增强大气环境保护意识。

教学重点1.

2.

3

4.

5.

教学难点1.

2.

3.

4.

教具准备课本插图、课件、投影仪、

课时安排5

第1课时

教学过程

导入新课

师 (情景导入)太阳辐射既能到达地球表面,又能到达月球表面,可是月球表面白天的温度可高达127 ℃,夜晚温度则降至-183 ℃。

与月球相比,地球的昼夜温差要小得多,

生

师回答得非常好。

大气为地球生命的繁衍和人类的发展提供了必要的条件。

这节课,我们就来学习——

板书:

第三节大气环境

推进新课

师

师

生

师(总结)看来随着高度的变化,大气层也会发生变化,那么,大气在垂直方向上的变化规律如何呢?

投影:

师

生(观察图片,思考并回答)大气在垂直方向上分为:对流层→平流层→高层大气,其中,对流层的气温随着海拔的升高而逐渐降低,平流层的气温随着海拔的升高而升高,高

师激励

(1

(2

师(1)与人类关系最密切的是对流层;对流层是贴近地面大气的最底层,整个大气质

量的3/4和几乎全部水汽、固体杂质都集中在这一层,人类生活在对流层的底部,

因此,该

(2

)飞机飞行在平流层,这是因为该层水汽、固体杂质极少,天气晴朗,能见度好,

(承转)太阳辐射透过大气到达地球表面,在地表和大气之间进行着一系列能量转换。

其中,对流层的气温变化和风、霜、雨、雪等天气过程,都是能量在对流层中传递和转换的

板

(一)大气对太阳辐射的吸收作用 师

生 (看书后回答)主要表现为吸收、散射和反射。

投影:

大气对太阳辐射的削弱作用表 太阳辐射 总体波长范围:0.15

~4微米

紫外光

可见光 红外光

占太阳辐射能的比例 7%(包括X γ射

线)

50%

43% 波长(微米)

小于

0.75 0.175~0.40

0.40~0.76

大于0.76 经过大气层时发生的情况

几乎完全被上层大气吸收

绝大部分被臭氧层吸收

波长较短的蓝色光等为大气分子所散射,水汽、云和浮尘等可阻挡、反射和吸收一部分可见光,绝大部分可见光能够直接到达地面

对流层大气中的二氧化碳、水汽、云和浮尘,可直接吸收相当数量的红外光

提问:在太阳辐射能中,波长由短到长,主要分为哪几类光?各波段能量分别占太阳辐

生 (读表后回答)按波长由短到长分别有紫外光、可见光、红外光。

紫外光占太阳辐射能的比例为7%,波长范围是040微米以下。

可见光占太阳辐射能的比例是50%,波长范围是0.40~0.76微米之间。

红外光占太阳辐射能的比例是43%,波长范围是大于0.76微米。

师 (进行激励性评价并提问)这些光线在经过大气时被大气削弱的情况是否相同,为

生 (合作讨论后回答)不相同。

紫外光几乎完全被上层大气吸收,绝大部分被臭氧层吸收。

可见光绝大部分能直接到达地面,波长较短的蓝色光等易为大气分子所散射。

对流层中的二氧化碳、水汽

师 问题探究:(1 (2 生 (小组合作探究并回答)(1)对流层大气基本上不能直接吸收太阳辐射的能量;对流层大气对太阳辐射的吸收具有选择性;波长较短的蓝色光最易被散射,因此散射也具有选

师 回答得非常好,那么晴朗的天空为什么呈蔚蓝色呢,请同学们结合投影图片思考回答。

投影:

大气对太阳辐射的

生(观察图后回答)在太阳辐射的可见光中,波长较短的蓝色光最容易被空气分子所散

师(激励性评价并出示巩固训练)

1.关于大气对太阳辐射的削弱作用,叙述正确的是(

A.

B.

C.

D.

2.大气对太阳辐射的削弱作用,主要表现为、、;大气中的二氧化碳、水汽、云和浮尘可吸收相当数量的光,波长较短的光易被大气分

参考答案:1. D 2.略

太阳辐射经过厚厚的大气被削弱后,仍有47%到达地面,使地面增温,同时,地面在增温的同时又把热量向外辐射加热大气,使大气增温,大气增温后也要向外辐射,下面我们就

板

(二)地面辐射和大气辐射

师物体的温度越高,辐射中最强部分的波长越短;物体温度越低,辐射中最强部分的波长就越长。

因此,太阳辐射称为短波辐射,地面辐射称为长波辐射。

那么地面辐射被谁吸

生

师回答得很好。

近地面大气中的二氧化碳和水,能够强烈吸收地面长波辐射而增温,所以地面是对流层大气的直接热源。

投影:

生(自主学习:大气逆辐射对地面的保温作用)大气在增温的同时,也向外释放红外线长波辐射,大气辐射除一小部分向上射向宇宙空间外,大部分向下射向地面,其方向与地

面辐射正好相反,故称大气逆辐射,所以大气又以大气逆辐射的形式将热量还给了地面,从而完成了大气的保

师非常好。

地面吸收太阳辐射而增温,同时以红外线的形式向外辐射热量。

地面放出的长波辐射绝大部分(75%~95%)被对流层大气中的水汽和二氧化碳吸收,少部分透过大气返回宇宙空间。

大气吸收了地面的长波辐射使大气增温,大气在增温的同时也向外放出红外线辐射,其中大部分朝向地面,因辐射方向与地面辐射相反,被称为大气逆辐射。

大气逆辐

师(承转)在不同的天气情况下,大气逆辐射的强弱程度是不同的,请同学们分析探

(问题探究):(1

(2)每年秋冬季节我国北方地区的农民常用人造烟幕的办法,使地里的蔬菜免遭冻害,

生(合作讨论并回答)(1)因为晴朗的夜晚大气中的水汽含量少,因而对地面长波辐射的吸收能力就弱,进而导致大气逆辐射弱,对地面的保温作用就弱,所以,容易出现霜冻。

(2)用人造烟幕,主要是为了增加大气中的烟尘,以增强大气逆辐射作用,使大气的

师(进行激励性评价,出示巩固训练)

投影:

读“大气对地

(1)写出图中字母所表示的辐射名称:A ,A1,B ,C 。

(2)图中的和

(3)图中A

2仅占A的很少部分,是因为大气对A的吸收具有

(4)图中A1要比A少的原因是。

(5)图中C1比A2大的原因是。

师(承转)地表的热量主要来自于太阳辐射,而地球表面高低纬度间,陆地和海洋之

板书:

(三)影响地面辐射的主要因素

师

生

师回答得非常好。

“不同太阳高度辐射强度变化示意图”(下图)

师

生

师纬度不同的地区,年平均正午太阳高度不同,太阳辐射经过大气的路程长短各异,尤其是太阳光线照射水平地面的角度不同,这是太阳辐射强度由低纬度向两极递减的重要原因。

太阳高度角愈大,等量的太阳辐射经过大气的路径愈短,被大气削弱的愈少。

这样,同样性质的地表,受到太阳辐射的强度就越大,所产生的地面辐射就越强。

投影:

师

生

师

生

下垫面不同,其地表性质就不同,吸收和反射的太阳辐射比例也不同,下垫面的热力状

师非常好。

由于下垫面的状况不同,吸收和反射的太阳辐射的比例不同,这就使得世

师

生

师激励性评价后,布置学生完成以下训练题。

投影:

(1)这是指气温的变化,它体现了之间出现气温值和值。

(2)这种变化是由于

(3)比较图中两条曲线:A线表示,B线表示

(4

①

②

③。

课堂小结

今天我们主要学习了对流层大气的受热过程,分析了大气对太阳辐射的削弱作用,其中大气对太阳辐射的吸收、散射作用具有选择性,而反射不具选择性,大气逆辐射对地表能起

板书设计

活动与探究

探究课题:

探究内容:1952年12月5~9日,英国发生了震惊全球的伦敦烟雾事件,整个城市笼罩在一片浓烟之中,酿成了四五千人死亡的“世界悲剧”。

1955年美国的洛杉矶发生了严重的光化学烟雾事件,当地65岁以上的老人有近400人因污染造成心脏衰竭死亡……科学家发现,这些重大污染事件的发生,除因污染严重外,还与一个无形的杀手——逆温有关……何为逆温?逆温对大气运动有何影响(逆温为何妨碍污染物的扩散)?逆温现象是怎样产生的?当逆温经常出现或持续较长时,人们能采取什么措施来减轻大气污染程度?。