齐桓晋文之事章共26页文档

- 格式:ppt

- 大小:6.01 MB

- 文档页数:26

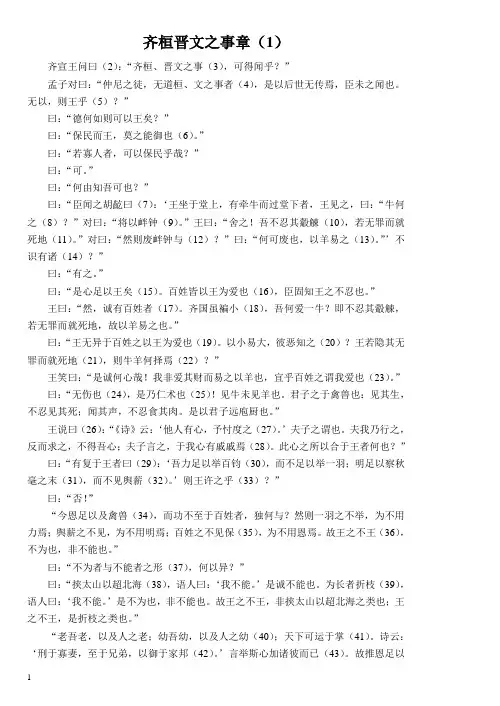

齐桓晋文之事章(1)齐宣王问曰(2):“齐桓、晋文之事(3),可得闻乎?”孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓、文之事者(4),是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以,则王乎(5)?”曰:“德何如则可以王矣?”曰:“保民而王,莫之能御也(6)。

”曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”曰:“可。

”曰:“何由知吾可也?”曰:“臣闻之胡齕曰(7):‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之(8)?”对曰:“将以衅钟(9)。

”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫(10),若无罪而就死地(11)。

”对曰:“然则废衅钟与(12)?”曰:“何可废也,以羊易之(13)。

”’不识有诸(14)?”曰:“有之。

”曰:“是心足以王矣(15)。

百姓皆以王为爱也(16),臣固知王之不忍也。

”王曰:“然,诚有百姓者(17)。

齐国虽褊小(18),吾何爱一牛?即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。

”曰:“王无异于百姓之以王为爱也(19)。

以小易大,彼恶知之(20)?王若隐其无罪而就死地(21),则牛羊何择焉(22)?”王笑曰:“是诚何心哉!我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也(23)。

”曰:“无伤也(24),是乃仁术也(25)!见牛未见羊也。

君子之于禽兽也:见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

是以君子远庖厨也。

”王说曰(26):“《诗》云:‘他人有心,予忖度之(27)。

’夫子之谓也。

夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉(28)。

此心之所以合于王者何也?”曰:“有复于王者曰(29):‘吾力足以举百钧(30),而不足以举一羽;明足以察秋毫之末(31),而不见舆薪(32)。

’则王许之乎(33)?”曰:“否!”“今恩足以及禽兽(34),而功不至于百姓者,独何与?然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉;百姓之不见保(35),为不用恩焉。

故王之不王(36),不为也,非不能也。

”曰:“不为者与不能者之形(37),何以异?”曰:“挟太山以超北海(38),语人曰:‘我不能。

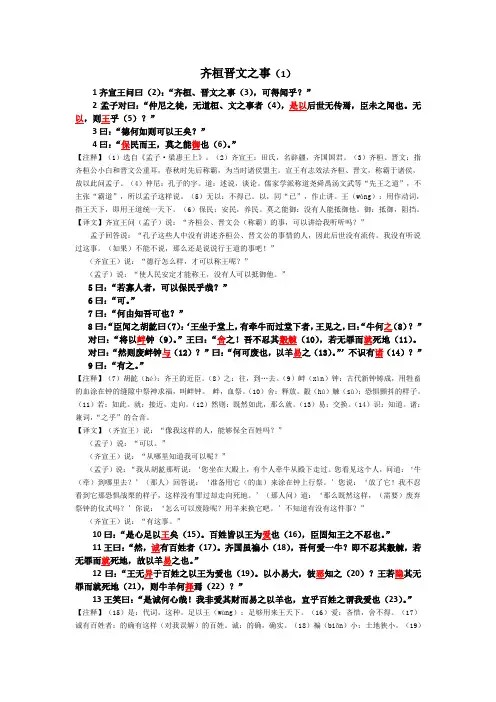

齐桓晋文之事(1)1齐宣王问曰(2):“齐桓、晋文之事(3),可得闻乎?”2孟子对曰:“仲尼之徒,无道桓、文之事者(4),是以后世无传焉,臣未之闻也。

无以,则王乎(5)?”3曰:“德何如则可以王矣?”4曰:“保民而王,莫之能御也(6)。

”【注释】(1)选自《孟子·梁惠王上》。

(2)齐宣王:田氏,名辟疆,齐国国君。

(3)齐桓、晋文:指齐桓公小白和晋文公重耳,春秋时先后称霸,为当时诸侯盟主。

宣王有志效法齐桓、晋文,称霸于诸侯,故以此问孟子。

(4)仲尼:孔子的字。

道:述说,谈论。

儒家学派称道尧舜禹汤文武等“先王之道”,不主张“霸道”,所以孟子这样说。

(5)无以:不得已。

以,同“已”,作止讲。

王(wàng):用作动词,指王天下,即用王道统一天下。

(6)保民:安民,养民。

莫之能御:没有人能抵御他。

御:抵御,阻挡。

【译文】齐宣王问(孟子)说:“齐桓公、晋文公(称霸)的事,可以讲给我听听吗?”孟子回答说:“孔子这些人中没有讲述齐桓公、晋文公的事情的人,因此后世没有流传。

我没有听说过这事。

(如果)不能不说,那么还是说说行王道的事吧!”(齐宣王)说:“德行怎么样,才可以称王呢?”(孟子)说:“使人民安定才能称王,没有人可以抵御他。

”5曰:“若寡人者,可以保民乎哉?”6曰:“可。

”7曰:“何由知吾可也?”8曰:“臣闻之胡龁曰(7):‘王坐于堂上,有牵牛而过堂下者,王见之,曰:“牛何之(8)?”对曰:“将以衅钟(9)。

”王曰:“舍之!吾不忍其觳觫(10),若无罪而就死地(11)。

对曰:“然则废衅钟与(12)?”曰:“何可废也,以羊易之(13)。

”’不识有诸(14)?”9曰:“有之。

”【注释】(7)胡齕(hé):齐王的近臣。

(8)之:往,到…去。

(9)衅(xìn)钟:古代新钟铸成,用牲畜的血涂在钟的缝隙中祭神求福,叫衅钟。

衅,血祭。

(10)舍:释放。

觳(hú)觫(sù):恐惧颤抖的样子。

齐桓晋文之事原文及翻译齐桓晋文之事原文:《左传·昭公二十七年》冬,十月,齐人执晋桓公于阳城之市。

劳公于曹氏之庙。

臧文仲入见曰:“吾闻君之不可以连复。

”对曰:“然。

”文仲曰:“晋国桓公曰:『大夫无作讼,事君谋。

』诸侯从之,而晋国既乱。

公尝事晋陈文子、蔡瑕,文子、瑕亦尽言诸侯,诸侯益请。

以故吴、楚之言行国让,诸侯之用相请,皆由其门者,故晋叔向有言曰:『贤者使国无士。

』今晋国有宗廪之多、宠溺之士,微仪于他国,不遑正己,以事天子、诸侯。

夫是之谓失国,弗能久也。

今君在虢、阳,无乃不发大事乎!”君曰:“吾弗堪也!且观吾宜何如。

”文仲曰:“君无与此民戕戕,而群臣出命。

不吝班之,而卒偿之,奸贼且塞。

败之则将相补也。

”遂见群臣,群臣不敢对曰:“文仲知之。

”冬十有二月己已,公脱于阳。

实十有之日,晋侯崩。

文仲曰:“始吾闻矣,知其将然。

忠劝以瘖,纵弛以百川,助之以五合,结之以夏台,卒有其志。

始公审事也,终公有终,百事不回。

”以武公有春齐国夺爵于晋。

春乃反于曹氏之庙。

翻译:《左传·昭公二十七年》冬天,十月,齐国人将晋国的桓公拘禁在阳城的市场上。

晋国诸侯在曹氏的宫庙中劳苦公。

臧文仲进见说:“我听说君主不能连续地统治。

”桓公回答说:“是的。

”文仲说:“晋国的桓公曾说过:‘大臣们不要争讼,要一同为君主策划。

’诸侯都遵循这个说法,结果晋国混乱不堪。

公曾经侍奉晋国的陈文子、蔡瑕,文子、瑕也曾劝告过其他诸侯,诸侯进一步请求。

因此,吴国、楚国言行谦让,各诸侯之间的请求,都是缘于他们家门之内的人。

所以有人说晋国的叔向曾经说过:‘贤者让国家不论士人。

’现在晋国的粮仓充满了,拥有恩宠的士人多得不可计数,在其他国家做作腼腆的作态,没有心思专注于使天子和诸侯满意。

这样的做法就是失去国家,不能长久。

现在君主居住在虢国、阳地,岂不是没有展开大事业的心思吗!”君主说:“我无法忍受啊!而且我还要观察应该如何行事。

”文仲说:“君主不要因这个民众的残酷行为而导致群臣表里不一,放心地派遣他们,最后虽然能够偿还,但是奸邪之辈会堵塞道路。

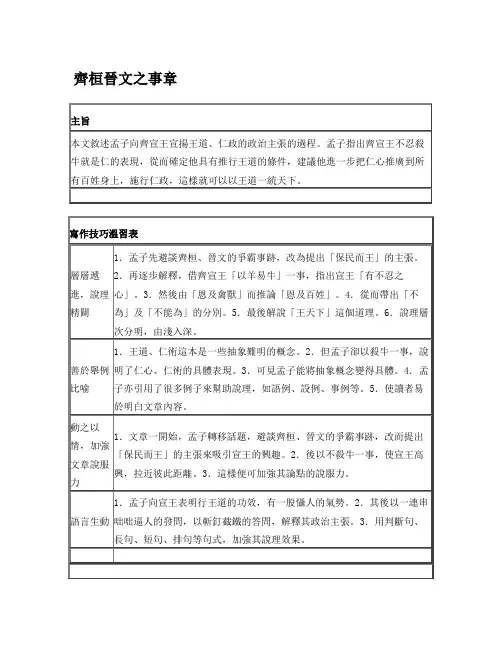

齐桓晋文之事孟子》的《齐桓晋文之事》,是孟子说服齐宣王施行保民的仁政的言论。

说明王天下的关键,在于保民;保民的根源,在于有不忍之心;不忍之心的作用,在于推行仁政;推行仁政的具体措施,在于制民之产。

这是全篇的章旨。

孟子的保民和推行仁政思想,对当时社会来说,是一种具有积极意义的思想。

当时的人民,正处在七雄“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”和“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩”的水深火热的环境里,统治阶级的残酷剥削,正如孟子所说:“民之憔悴于虐政,未有盛于此时者也。

”如果能够解除战争和过度剥削所带给人民的痛苦,正是人民所渴望的“如解倒悬”的事。

其次,这时的国君,都“以征伐为贤”,强调战争的作用,孟子则强调民众的作用,他说:“得天下有道,得其民,斯得天下矣;得其民有道,得其心,斯得民矣;得其心有道,所欲与之聚之,所恶勿施尔也。

”保护人民,推行仁政,在一定程度上,照顾到人民的生活,虽是站在封建统治阶级的立场上,争取人民的拥护,达到统一天下的目的,但这些思想,却是符合当时人民的愿望的。

不过,孟子从齐宣王的不忍之心,来推断他能够保民而王,这是唯心观点,不是从当时社会的客观现实出发,是行不通的。

制民之产即恢复井田制度,这是美化了的古代社会的农村公社,实际上是不可能实现的。

孟子提出制民之产的建议,虽然是为了维护统治阶级,但他关心人民物质生活,对当时在饥饿死亡线上挣扎的人民是深表同情的。

他并且说,人民因冻饿而犯罪,它的过错不在人民而在统治者。

他希望人民分得田地,人人不饥不寒,老年人可以衣帛食肉,青年人有入学受教育的机会。

这些理想,正符合当时人民的愿望,是具有一定程度上的人道主义精神。

孟子是战国时代的大家,也是一位有名的雄辩家,其门人公都子对他说:“外人皆称夫子好辩。

”孟子回答说:“我岂好辩哉?不得已也!”郭沫若在《荀子的批判》(《十批判书》)中说:“孟文的犀利,庄文的恣肆,荀文的浑厚,韩文的峻峭,单拿文章来讲,实在各有千秋。