第五章 植物系统分类基础

- 格式:ppt

- 大小:20.51 MB

- 文档页数:441

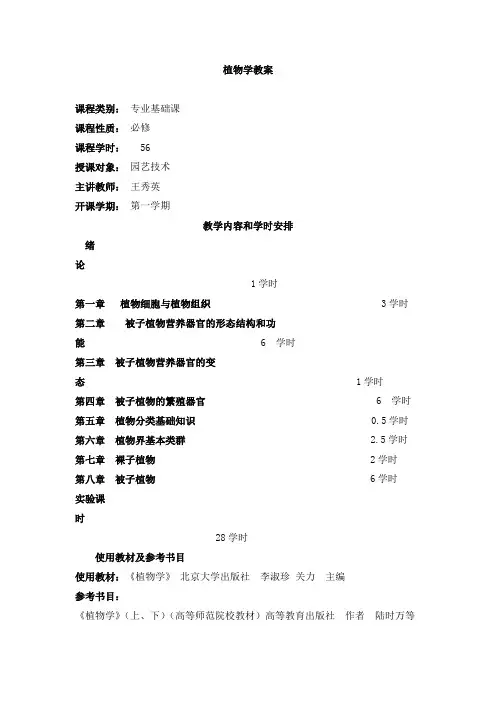

植物学教案课程类别:专业基础课课程性质:必修课程学时:56授课对象:园艺技术主讲教师:王秀英开课学期:第一学期教学内容和学时安排绪论1学时第一章植物细胞与植物组织3学时第二章被子植物营养器官的形态结构和功能6学时第三章被子植物营养器官的变态1学时第四章被子植物的繁殖器官6学时第五章植物分类基础知识0.5学时第六章植物界基本类群 2.5学时第七章裸子植物 2学时第八章被子植物 6学时实验课时28学时使用教材及参考书目使用教材:《植物学》北京大学出版社李淑珍关力主编参考书目:《植物学》(上、下)(高等师范院校教材)高等教育出版社作者陆时万等《植物学》(系统解剖部分)高等教育出版社作者高信增《植物学》中国农业大学出版社徐汉卿主编《植物与植物生理学》(新世纪高职高专教改项目成果教材)高等教育出版社王衍安龚维红主编《植物学》(系统分类部分)作者叶创兴中山大学《植物学》(面向21世纪课程教材)中国农业大学出版社作者张宪省贺学礼《植物学》(高等师范院校教材)科学出版社作者王全喜《植物学》(普通高等教育十一五国家级规划教材)高等教育出版社作者强胜《植物学实验指导》作者关雪莲王丽中国农业大学出版社《青少年科技活动全书》(生物分册)中国青少年出版社中国科协青少年工作部团中央宣传部主编、《植物学》(系统、分类部分)中山大学生物系南京大学生物系合编人民教育出版社杨庆尧.食用菌生物学基础[M].上海:上海科学技术出版社,1981邓叔群.中国的真菌[M].北京:科学出版社,1963胡人亮.苔藓植物学[M].北京:高等教育出版社,1987叶创兴,廖文波,戴水连等.植物学(系统分类部分)[M].北京:中山大学出版社,2000汪劲武.种子植物分类学[M].北京:高等教育出版社,1985王全喜,张小平.植物学[M].北京:科学出版社,2004杨锡麟种子植物分类学内蒙古师范大学生物系(自编)中科院中国植物志编辑委员会.中国植物志(有关卷册)[M].北京:科学出版社, 内蒙古植物志编辑委员会内蒙古植物志(有关卷册)绪论一.植物界(一)生物界的划分1735年,瑞典博物学家林奈(Carolus Linnaeus)在《自然系统》一书中明确地将生物分为植物和动物两大类。

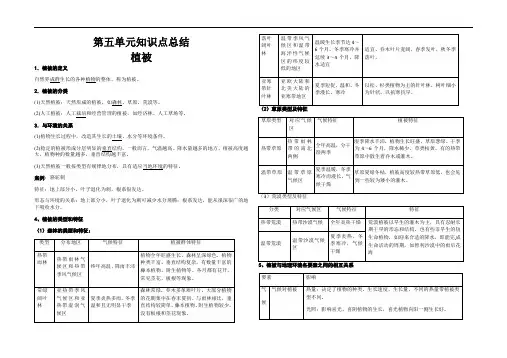

第五单元知识点总结植被1.植被的定义自然界成群生长的各种植物的整体,称为植被。

2.植被的分类(1)天然植被:天然形成的植被,如森林、草原、荒漠等。

(2)人工植被:人工栽培和经营管理的植被,如经济林、人工草场等。

3.与环境的关系(1)植物生长过程中,改造其生长的土壤、水分等环境条件。

(2)稳定的植被形成分层明显的垂直结构。

一般而言,气温越高、降水量越多的地方,植被高度越大,植物种的数量越多,垂直结构越丰富。

(3)天然植被一般按类型有规律地分布,具有适应当地环境的特征。

案例:骆驼刺特征:地上部分小,叶子退化为刺,根系很发达。

形态与环境的关系:地上部分小,叶子退化为刺可减少水分蒸腾;根系发达,能从很深很广的地下吸收水分。

4、植被的类型和特征(1)森林的类型和特征:类型分布地区气候特征植被群体特征热带雨林热带雨林气候区和热带季风气候区终年高温、降雨丰沛植物全年旺盛生长,森林呈深绿色,植物种类丰富、垂直结构复杂,有数量丰富的藤本植物、附生植物等。

各月都有花开。

常见茎花、板根等现象。

常绿阔叶林亚热带季风气候区和亚热带湿润气候区夏季炎热多雨,冬季温和且无明显干季森林常绿,乔木多革质叶片,大部分植物的花期集中在春末夏初。

与雨林相比,垂直结构较简单,藤本植物、附生植物较少,没有板根和茎花现象。

落叶阔叶林温带季风气候区和温带海洋性气候区的纬度较低的地区温暖生长季节达4~6个月,冬季寒冷并延续3~4个月,降水适宜适宜、乔木叶片宽阔,春季发叶,秋冬季落叶。

亚寒带针叶林亚欧大陆和北美大陆的亚寒带地区夏季短促、温和,冬季漫长、寒冷以松、杉类植物为主的针叶林,树叶细小为针状,以抗寒抗旱。

草原类型对应气候区气候特征植被特征热带草原热带雨林带的南北两侧全年高温,分干湿两季湿季降水丰沛,植物生长旺盛,草原葱绿。

干季为4~6个月,降水稀少,草类枯黄。

有的热带草原中散生着乔木或灌木。

温带草原温带草原气候区夏季温暖,冬季寒冷而漫长,气候干燥草原夏绿冬枯,植被高度较热带草原低,也会见到一些较为矮小的灌木。

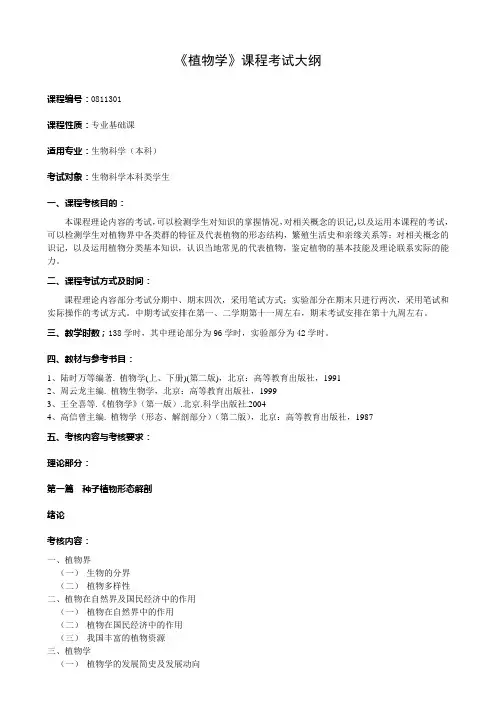

《植物学》课程考试大纲课程编号:0811301课程性质:专业基础课适用专业:生物科学(本科)考试对象:生物科学本科类学生一、课程考核目的:本课程理论内容的考试,可以检测学生对知识的掌握情况,对相关概念的识记,以及运用本课程的考试,可以检测学生对植物界中各类群的特征及代表植物的形态结构,繁殖生活史和亲缘关系等;对相关概念的识记,以及运用植物分类基本知识,认识当地常见的代表植物,鉴定植物的基本技能及理论联系实际的能力。

二、课程考试方式及时间:课程理论内容部分考试分期中、期末四次,采用笔试方式;实验部分在期末只进行两次,采用笔试和实际操作的考试方式。

中期考试安排在第一、二学期第十一周左右,期末考试安排在第十九周左右。

三、教学时数;138学时,其中理论部分为96学时,实验部分为42学时。

四、教材与参考书目:1、陆时万等编著. 植物学(上、下册)(第二版),北京:高等教育出版社,19912、周云龙主编. 植物生物学,北京:高等教育出版社,19993、王全喜等.《植物学》(第一版).北京.科学出版社.20044、高信曾主编. 植物学(形态、解剖部分)(第二版),北京:高等教育出版社,1987五、考核内容与考核要求:理论部分:第一篇种子植物形态解剖绪论考核内容:一、植物界(一)生物的分界(二)植物多样性二、植物在自然界及国民经济中的作用(一)植物在自然界中的作用(二)植物在国民经济中的作用(三)我国丰富的植物资源三、植物学(一)植物学的发展简史及发展动向(二)植物学的研究对象及分支学科(三)学习植物学的目的、要求和方法考核要求:通过结论的教学,使学生了解植物在自然界及在国民经济中的地位和作用;了解我国有丰富的植物资源;通过有关知识的介绍,引导学生提高学习兴趣,树立学好植物学的信心。

第一章植物的细胞和组织第一节植物细胞的形态和结构一、细胞是构成植物体的基本单位二、植物细胞的形状和大小三、植物细胞的结构四、植物细胞的后含物五、原核细胞和真核细胞第二节植物细胞的繁殖一、有丝分裂二、无丝分裂三、减数分裂第三节植物细胞的生长和分化一、植物细胞的生长二、植物细胞的分化第四节植物的组织和组织系统一、植物组织的类型二、组织系统考核要求:本章重点要求学生掌握植物细胞的结构、功能及有丝分裂、减数分裂的过程和意义,植物细胞的生长、分化和组织的形成,构成植物体的各种类型组织的结构特征及其生理功能,为以后各章的学习打下基础。

植物的分类标准植物是地球上生命的重要组成部分,它们以各种形态和特征存在于我们周围的环境中。

为了更好地了解和研究植物,人们对植物进行了分类。

植物的分类是根据它们的形态、生长习性、生殖方式等特征来进行的。

在植物学中,植物的分类有着非常重要的意义,它有助于我们更好地了解植物的特点和规律,为植物的研究和利用提供了基础。

植物的分类标准主要包括形态分类、生态分类和系统分类。

形态分类是根据植物的外部形态特征来进行分类的,例如植物的根、茎、叶、花等结构特征。

生态分类是根据植物的生长环境和生态习性来进行分类的,例如水生植物、陆生植物、草原植物等。

系统分类是根据植物的进化关系和亲缘关系来进行分类的,它是一种更为科学和系统的分类方法,可以更准确地反映植物的演化历史和亲缘关系。

形态分类是最早的植物分类方法之一,它是根据植物的外部形态特征来进行分类的。

植物的形态特征包括根、茎、叶、花、果实等部分的形态和结构。

通过对这些形态特征的观察和比较,可以将植物进行分类。

形态分类方法简单直观,易于理解和应用,因此在植物学的早期阶段得到了广泛应用。

但是,形态分类方法只能反映植物的外部形态特征,对于植物的进化关系和亲缘关系了解有限,因此在现代植物学中逐渐被系统分类方法所取代。

生态分类是根据植物的生长环境和生态习性来进行分类的。

植物的生态特征包括生长环境、生长习性、适应能力等。

通过对这些生态特征的观察和比较,可以将植物进行分类。

生态分类方法能够反映植物对环境的适应能力和生态功能,对于生态学和环境保护具有重要意义。

但是,生态分类方法只能反映植物的生态特征,对于植物的形态特征和进化关系了解有限,因此在植物分类中的地位相对较低。

系统分类是一种更为科学和系统的分类方法,它是根据植物的进化关系和亲缘关系来进行分类的。

系统分类方法基于植物的形态特征、生态特征、生殖特征等多方面的信息,通过对这些信息的综合分析和比较,可以更准确地反映植物的演化历史和亲缘关系。

一、课程基本信息课程名称:植物学课程编号:XXX适用专业:生物学、生态学、园林、农学等相关专业课程性质:专业基础课开课学期:第二学期总学时:80学时教学时数:理论课学时数60学时,实验课学时数20学时二、教学目标1. 掌握植物学的基本概念、研究内容和研究方法。

2. 了解植物分类的基本原理和植物系统发育的基本规律。

3. 熟悉植物细胞、组织和器官的结构与功能。

4. 掌握植物生长发育的基本规律和生态习性。

5. 培养学生观察、分析和解决实际问题的能力。

三、教学内容第一章:绪论1. 植物学的研究内容和意义2. 植物分类的基本原理和方法3. 植物系统发育的基本规律第二章:植物细胞与组织1. 细胞的结构与功能2. 组织的结构与功能3. 植物细胞壁与细胞膜的组成和功能第三章:植物形态解剖学1. 植物器官的形态与结构2. 植物器官的发育过程3. 植物器官的生理功能第四章:植物生理学1. 植物光合作用2. 植物呼吸作用3. 植物水分与矿质营养第五章:植物生态学1. 植物生态系统的组成与功能2. 植物群落的结构与动态3. 植物与环境的相互作用第六章:植物遗传学1. 植物遗传的基本原理2. 植物育种的方法与策略3. 植物基因工程第七章:植物进化与系统发育1. 植物进化理论2. 植物系统发育的研究方法3. 植物系统分类四、教学方法1. 讲授法:教师系统讲解植物学的基本概念、原理和规律。

2. 案例分析法:通过分析典型案例,引导学生掌握植物学的实际应用。

3. 讨论法:组织学生讨论植物学相关问题,提高学生的思维能力和表达能力。

4. 实验教学法:通过实验操作,使学生掌握植物学的基本实验技能。

五、教学进度安排1. 第1-4周:绪论、植物细胞与组织2. 第5-8周:植物形态解剖学3. 第9-12周:植物生理学4. 第13-16周:植物生态学5. 第17-20周:植物遗传学6. 第21-24周:植物进化与系统发育六、考核方式1. 平时成绩(30%):包括课堂表现、作业完成情况等。

第五章植物病虫害综合防治(知识点结构)一、植物病虫害调查与统计(一)田间调查的内容与方法1、意义与原则:要掌握病虫害的发生情况、造成损失大小及防治效果,必须进行田间调查。

原则:明确调查任务,对象和目的要求,写出调查计划,提出科学调查方法。

调查中要实事求是,防止主观片面。

2、调查的种类:由调查目的决定,分为三类:(1)主要病虫害调查:调查当地农、果、菜、林木等主要病虫害发生时期、数量等情况及防治效果。

目的为测报和更好防治提供依据。

是需要经常进行的一类重要病虫害调查。

(2)病虫害的普查:调查一种植物或某一地区病虫害种类、优势种及危害程度、分布范围。

目的是了解病虫害发生的基本情况,以为后工作开展提供资料。

属于病虫害的一般性普查。

(3)专题性调查:为解决病虫害发生及防治中存在的某一问题(简化调查方法、明确防治标准、提高防治效果)进行的调查。

属于研究性调查3、病虫害田间调查方法:(1)、调查时间和次数:A、时期:根据调查目的确定。

一般在病虫发生盛期。

若一次调查几种作物或一种作物几种病虫害,可选一个适中时期。

B、次数:根据调查目的确定。

一般发生为害,调查一次即可。

若观察病虫发生发展,应用于预测预报,必须全生育期多次调查。

(2)选点取样:应选有代表性的田块。

取样必须有代表性,能够正确反应田间发生的实际情况。

选点取样数目和方法由病虫种类、性质和环境决定。

常用取样方法有:棋盘式、五点式、对角线式、平行线和“Z”字形。

4、调查数据的记载方法:无论任何调查,都应有记载,并要求准确具体。

调查资料要完整系统,不能残缺不全。

一般常用表格记载:一种是原始记录表(尽可能充分反映病虫害在田间的发生实况)一种是整理表(把原始表中数字经过初步整理,简要表达出来)(二)调查数据的统计分析:是分析病虫发生情况和估计由病虫为害所造成损失的主要依据。

1、被害率:是一种最简单反映病虫为害程度的指标。

并不表示损失程度。

公式:被害率(%)=被害株(叶、果)数/调查株(叶、果)数X1002、虫口密度:表示一定数量的植株上或面积内的害虫数量。

《植物学》教学大纲一、课程性质和基本内容植物学是一门重要的专业基础课,本课程主要介绍植物形态、结构、生长发育以及与功能的关系,植物界系统演化的规律,植物的类群、分类以及主要代表植物的识别,增进学生植物学的基本知识和基本技能,为后续课程提供必要的植物学基础知识;此外,帮助学生树立环境意识和自然界可课程简介持续发展思想,为全面提高学生的素质服务,以及合理开发利用植物资源打好必要基础。

二、教学目标及任务植物学是植物生产技术专业的专业基础课,通过本课程的学习,一方面使学生全面掌握植物形态结构以及发育、植物分类及类群、植物系统演化的规律等基本知识和基本技能,了解植物形态结构与功能的相互关系以及植物与人类的关系,为今后学习相关课程提供必要的植物学基础知识;另一方面帮助学生树立环境意识和自然界可持续发展思想,促进学生生物学素质的全面提高。

主要任务:第一从细胞、组织、器官等水平了解和掌握植物的形态与结构,以及植物分类的基本知识、植物类群、被子植物分科的知识;第二培养学生观察、了解植物的基本方法和技能,如观察植物的基本方法、显微镜的使用技术、重要植物的识别、植物的鉴定方法等;第三了解和建立植物的结构和功能统一、植物演化和系统发育的规律、以及植物多样性的理论和思维;增进对植物的热爱和自然保护的意识;第四培养学生自主学习方法和能力。

三、基本教学要求使学生了解植物的形式多样性,植物学的发展历史,植物及其学习植物学的重要性和学习方法。

教学要点:讲述学习植物学的目的、任务和方法;植物学课程的性质、主要内容;植物学的历史和发展动态,植物在自然界的作用及与人类关系,植物多样性及植物资源的保护和利用。

四、教材及主要参考书目教材:《植物学》(全国高等农林专科统编教材),吴万春主编,华南理工大学出版社。

五、教学进度安排方案1、教学进度安排汇总表序号(章节)课程内容学时数授课实验合计1 植物细胞 4 42 种子与幼苗 2 23 植物组织 2 24 营养器官根 2 4 65 营养器官茎 2 4 66 营养器官叶 2 2 4营养器官的整体性及其与功能的统76 4 10一性和对环境的适应性8 生殖器官花 4 2 69 种子发育与果实 4 2 610 植物类群及分类 2 2 411 被子植物形态学基础知识 2 212 双子叶植物纲 2 213 单子叶植物纲 2 214 植物起源与系统演化 4 4合计40 20 60 2、各章节教学目的要求及内容要点第一章植物细胞教学教学内容:第一节概述:细胞的概念、细胞学说、植物细胞类型及真核细胞的基本特征第二节细胞生命活动的物质基础原生质及原生质体第三节.植物细胞的外被结构特点一、细胞壁二、细胞膜第四节植物细胞间的联络结构一、纹孔二、胞间连丝第五节植物细胞质及其细胞器一、胞基质二、细胞器三、细胞骨架系统第六节植物细胞核一、核的形态及其在细胞内的分布二.核的超微结构三.核的功能第七节.植物细胞的后含物:一.淀粉、二.蛋白质、三.油和脂肪四.丹宁和色素五.晶体和硅质小体第八节植物细胞的分裂、生长和分化一.细胞周期二.有丝分裂三.无丝分裂教学要求:掌握细胞的形态结构与功能。

绪论种:具有一定的形态特征和生理特征以及一定的自然分布区的生物类群。

是生物分类的基本单位,位于属之下。

不同种的个体之间一般不能交配,或交配后不能产生能育后代。

亚种一个种内形态有较明显差异,并有一定地理分布区域的个体群品种:品种不是分类学的一格分类单位,不存在野生植物中,是人类在生产实践中经过培育或为人类所发现的,实际是栽培植物的变种或变型。

双名法:生物命名的基本方法,生物的学名是用拉丁文或拉丁化的文字书写。

每一植物的学名由属名和种加词组成,属名在前,是名词,其第一个字母要大写;种加词在后,常用形容词。

完整的学名,在种加词后还要写上命名人姓氏或姓氏的缩写, 如水稻的学名为Oryza sativa L.种子植物:裸子植物门和被子植物都是以种子进行繁殖,故称为种子植物孢子植物生活史中不形成种子,主要利用孢子进行繁殖的植物。

包括了藻类植物、菌类植物、地衣植物、苔藓植物和蕨类植物等。

高等植物:苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物4类植物,植物体的结构比较复杂,多具有根、茎、叶的分化,内部分化到较高级的程度,合子发育不离开母体,形成胚,因此,它们合称为高等植物又称为有胚植物。

颈卵器植物:苔藓植物门、蕨类植物门和裸子植物门的雌性生殖器官均为颈卵器,因此,这三类植物合称为颈卵器植物颈卵器植物具有颈卵器结构的植物类群。

包括了苔藓植物、蕨类植物和裸子植物。

隐花植物和显花植物:藻类植物、菌类、地衣、苔藓植物和蕨类植物,以孢子进行繁殖,它们统称为孢子植物,又因它们不开花结果,又称为隐花植物。

与此相对, 裸子植物门和被子植物都是以种子进行繁殖,故称为种子植物,又因它们开花结果, 又称为显花植物。

第一章藻类植物外生孢子:某些蓝藻植物细胞中的原生质体发生横分裂,形成大小不等的两块原生质,上端较小的一块就形成孢子,基部较大的一块仍保持分裂能力,继续分裂,不断地形成孢子。

内生孢子:某些蓝藻由于母细胞增大,原生质体进行多次分裂,形成许多具”诘淖酉赴,母细胞壁破裂后全部放出。

第五章植物系统分类基础重点:植物的命名方法及植物检索表的编制;掌握被子植物的主要分类系统。

难点:植物检索表的编制植物分类学的内涵:分类、鉴定、描述、命名分类(classification):依据特定形态指标,按照不同的分类等级,对植物进行排列,每种植物处于特定位置。

人为分类系统:根据实用性来分类表征分类系统:根据多个特征合总体相似性来分类, 如利用计算机来进行数量分类.系统发育分类系统:根据进化关系合进化历史来分类鉴定(identification):决定植物名称、系统位置,依靠二歧检索表。

命名(nomenclature)符合世界通用精确的命名规则。

分类学特点:动态性、综合性、系统性第一节植物分类学发展简史(略讲)一、分类学思想的萌芽西方:古希腊的自然哲学切奥弗拉斯特:植物学之父《植物历史》《植物成因》。

最早认识单子叶植物与双子叶植物,区别被子植物与裸子植物。

东方:《诗经》:200多种植物《尔雅》:300种植物,分为木本和草本《神农本草经》(秦汉):最早的药学专著二、本草学时期西方:16世纪欧洲本草学家:Outo Brunfels(1464-1534)Jerome Bock(1469-1554)东方:中国早于西方唐朝:《新修本草》、宋朝:《开宝本草》等元朝:《本草论》明朝:《本草纲目》:草、木、谷、果、菜。

清朝:《本草纲目拾遗》等园林植物分类历史悠久三、近代植物分类学西方:(1)意大利植物学家凯萨宾诺,第一位现代植物学家(2)瑞典林奈(1707-1778)植物分类学之父《植物种志》:现代植物分类的起始点,主要学术贡献:1.提出比较晚整的分类系统;2.最早系统一致使用双命名法;3.提供植物鉴定的简短描述;4.考证了许多植物的异名5.创造了许多形态术语。

四、现代植物分类学西方:达尔文(1809-1882)《物种起源》观点:生物进化、适者生存、自然选择对分类学影响:1.物种是从另外的物种进化而来;2.理想的模式不能代表一个物种,物种是一个或一些可变的群体。

大一植物学第二版知识点植物学是生物学领域中一门重要的学科,它研究植物的起源、结构、功能、分类、生长、发育以及其与环境的相互作用。

大一植物学第二版是一本经过修订和更新的教材,旨在帮助学生更好地理解与掌握植物学的基础知识。

本文将介绍该教材中的一些重要知识点,从细胞结构到植物的生长发育过程,让读者对植物学有一个整体的认识。

第一章:植物的起源与分类该章节主要介绍植物的起源和分类方法。

植物起源于原始藻类,通过进化逐步形成不同类型的植物。

植物的分类是根据其形态、生命周期和遗传关系等特征进行的,常见的植物分类包括苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物等。

第二章:植物细胞与组织该章节重点介绍植物的细胞结构和组织组织学。

植物细胞的特点是有细胞壁、有叶绿体和质体、有中心体等,这些特点使得植物能够进行光合作用和细胞分裂。

植物组织包括表皮组织、导管组织、维管束组织等,不同的组织有不同的功能和结构。

第三章:植物的营养生长该章节主要介绍植物的养分吸收、物质运输以及生长调控等方面的知识。

植物通过根系吸收土壤中的营养物质,并通过导管组织将其运输到各个部位。

生长调控是植物根据外界环境和内部条件来控制生长和发育的过程,它包括内源性激素和环境因素的调节。

第四章:植物的生殖该章节介绍植物的不同繁殖方式和生殖器官的结构与功能。

植物的繁殖包括有性繁殖和无性繁殖,其中有性繁殖包括花粉传递和受精过程,无性繁殖包括萌枝、球茎、分株等。

生殖器官是植物进行繁殖的部分,包括雄蕊、雌蕊和花瓣等。

第五章:植物的适应与生态互作该章节介绍植物的适应性和与环境的相互作用。

植物通过一系列适应策略来适应不同的生态环境,其中包括光合作用、呼吸作用和蒸腾作用等。

植物与生态环境之间存在着一种互动关系,例如植物通过释放氧气来影响环境气候,同时也依赖其他生物参与的生态系统。

除了以上章节,该教材还涵盖了植物与人类的关系、植物的遗传与基因工程、植物资源利用等内容。

植物学作为一门综合性学科,不仅有助于我们对自然界的认识,还对农业、园艺、药学等领域有很大的应用价值。