【人教版】九年级化学上册精品教案:第一单元 课题1 物质的变化和性质

- 格式:doc

- 大小:2.90 MB

- 文档页数:9

第一单元走进化学世界课题1 物质的变化和性质一、化学变化和物理变化化学变化1.概念:生成其他物质的变化叫做化学变化(又叫化学反应)2.特征:①有新物质生成,常表现为颜色改变、放出气体、生成沉淀等。

②常伴随能量变化,常表现为吸热、放热、发光等。

物理变化1.概念:没有生成其他物质的变化叫做物理变化2.特征:没有其他物质生成,只是形状、状态(气态、液体、固体)的变化二、化学性质和物理性质化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质物理性质:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质本节课的实验多、现象多、概念多,学生初次接触这么多的实验和概念,需要用举出实例、相互对比的方法进行教学。

在教学中,注意引导学生去找出两种变化和两种性质的区别,不可直接去告诉学生,否则学生不能理解,即使知道了它们的本质区别,碰到了具体的问题还是不会分析。

其中物质的变化与性质的区分是本节课的难点,教师要通过实例让学生明确变化是一个有结果的过程,而性质则是物质本身固有的属性。

如“铁生锈”和“铁易生锈”。

其中铁生锈属于化学变化,因为结果是铁变成了铁锈;而铁易生锈则属于铁的化学性质。

因为它只说明了铁暴露在空气中容易变为铁锈,并没有确定的结果,所以是铁的化学性质。

课题2化学是一门以实验为基础的科学第1课时对蜡烛及其燃烧的探究知识与技能初步培养学生观察实验现象、描述实验现象的能力。

过程与方法认识科学探究的基本过程和方法,进行初步的探究活动。

情感、态度与价值观通过对蜡烛及其燃烧的探究,激发学生学习化学的兴趣。

重点激发学生对探究实验的兴趣,培养学生对实验现象的观察、记录和描述能力。

难点学会正确描述实验现象。

蜡烛、火柴、玻璃杯(烧杯)、玻璃导管、澄清石灰水一、导入新课师:观察是一种重要的化学学习方法,学会观察化学实验现象,在化学科学中具有重要作用。

一般来说:我们可以利用人体感觉器官——视、听、嗅、触来进行观察体验。

下面我们以对蜡烛及其燃烧的探究来学习科学探究的方法。

2017秋人教版九年级化学上册教案:第1单元课题1 物质的变化和性质一. 教材分析《人教版九年级化学上册》第1单元课题1《物质的变化和性质》是整个化学课程的重要部分。

本课题主要让学生了解物质的变化和性质,掌握物理变化和化学变化的区别,以及物质的化学性质和物理性质。

通过本课题的学习,学生能够初步认识物质的变化规律,为后续的学习打下基础。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的观察和思考能力,他们对物质的变化有一定的了解。

但是,对于物质变化的本质,以及物理变化和化学变化的区别,可能还存在着一定的模糊认识。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过实验和思考,深入理解物质变化的本质。

三. 教学目标1.让学生了解物质的变化和性质,掌握物理变化和化学变化的区别。

2.让学生通过实验和观察,深入理解物质变化的本质。

3.培养学生的观察能力、思考能力和实验能力。

四. 教学重难点1.物理变化和化学变化的区别。

2.物质变化的本质。

五. 教学方法采用实验法、观察法、讨论法、讲授法等教学方法,引导学生通过实验和观察,深入理解物质变化的本质。

六. 教学准备1.准备实验器材和实验药品,进行物质变化的实验。

2.准备相关的教学PPT,辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个简单的实验,让学生观察物质的变化,引发学生对物质变化的思考。

2.呈现(15分钟)利用PPT呈现物理变化和化学变化的定义,让学生明确两者的区别。

3.操练(10分钟)让学生进行实验,观察物质的变化,引导学生通过实验深入理解物质变化的本质。

4.巩固(5分钟)通过提问和讨论,巩固学生对物理变化和化学变化的理解。

5.拓展(5分钟)引导学生思考物质的化学性质和物理性质,让学生了解物质性质的区别。

6.小结(5分钟)对本节课的内容进行小结,让学生明确本节课的学习重点。

7.家庭作业(5分钟)布置相关的练习题,让学生巩固本节课的学习内容。

8.板书(5分钟)板书本节课的主要内容,方便学生复习。

第一单元走进化学世界课题1 物质的变化和性质第一课时物质的变化教学目标1.知识与技能(1)了解物理变化和化学变化的概念及区别,并能运用概念判断一些易分辨的典型的物理变化和化学变化;2.过程与方法:通过对实验现象的观察和分析,学会归纳整理相关信息。

能够用化学知识揭示日常生活中的一些变化现象。

3.情感态度与价值观:以化学实验为载体,向学生展示化学实验中的仪器美,化学实验的现象美,激发兴趣,培养学生学习的自觉性和主动性。

教学重点:物理变化和化学变化的概念和判断。

教学难点:通过物质变化激发学生学习的兴趣。

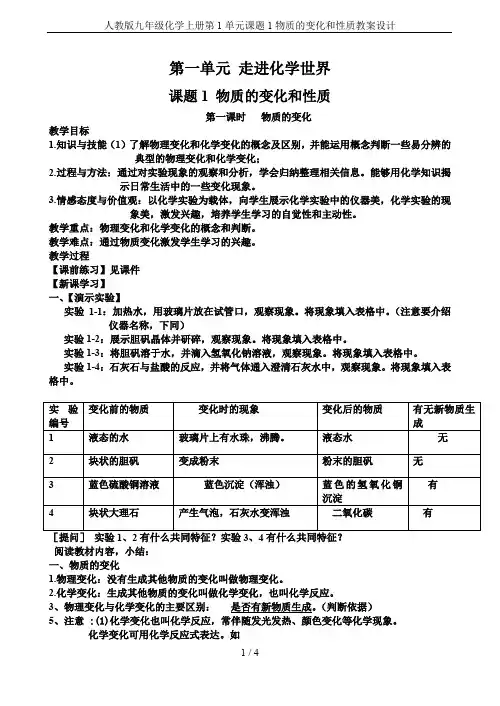

教学过程【课前练习】见课件【新课学习】一、【演示实验】实验1-1:加热水,用玻璃片放在试管口,观察现象。

将现象填入表格中。

(注意要介绍仪器名称,下同)实验1-2:展示胆矾晶体并研碎,观察现象。

将现象填入表格中。

实验1-3:将胆矾溶于水,并滴入氢氧化钠溶液,观察现象。

将现象填入表格中。

实验1-4:石灰石与盐酸的反应,并将气体通入澄清石灰水中,观察现象。

将现象填入表格中。

阅读教材内容,小结:一、物质的变化1.物理变化:没有生成其他物质的变化叫做物理变化。

2.化学变化:生成其他物质的变化叫做化学变化,也叫化学反应。

3、物理变化与化学变化的主要区别:是否有新物质生成。

(判断依据)5、注意 :(1)化学变化也叫化学反应,常伴随发光发热、颜色变化等化学现象。

化学变化可用化学反应式表达。

如石灰石 + 盐酸 == 氯化钙 + 二氧化碳 + 水氢氧化钠 + 硫酸铜 == 硫酸钠 + 氢氧化铜(2)物质发生物理变化时不一定发生化学变化,但发生化学变化时可能会发生物理变化。

【解释】有同学说点燃蜡烛时既有物理变化也有化学变化,为什么?观看【点燃蜡烛实验】蜡烛受热熔化是物理变化,蜡烛燃烧是化学变化。

【巩固练习】:下列变化哪些是化学变化?哪些是物理变化?(1)汽油挥发()(2)冰溶化成水()(3)火药爆炸()(4)铁生锈()(5)食物变质()(6)食物消化()(7)铁水铸成锅()(8)氢气燃烧()(9)蜡烛熔化()(10)二氧化碳使澄清石灰水变浑浊()(11)蜡烛燃烧()(12)矿石粉碎()(13)铜放置久了变成铜绿(碱式碳酸铜)()(14)电灯发光()(15)面粉做成面条()【巩固练习】见课件【作业】同步练习【板书设计】课题一物质的变化和性质一、物质的变化1.物理变化:没有生成其他物质的变化叫做物理变化2.化学变化:生成其他物质的变化叫做化学变化(又叫化学反应)3、物理变化与化学变化的主要区别:是否有新物质生成。

第2课时物质的性质1.知识与技能:了解物理性质和化学性质的概念,并能分清哪些是物理性质,哪些是化学性质。

2.过程与方法:通过对实验现象的观察和分析,学会归纳整理。

3.情感态度与价值观:用化学知识解释日常生活中的一些变化,激发学生学习化学的兴趣。

重点:理解物理性质和化学性质。

难点:区分物理性质和化学性质;区分变化与性质。

教师准备教学课件;学生预习背默手册。

(赠送)一、情景导入世界上有上千万种物质,它们有的坚硬有的柔软,有的通透有的斑斓,有的可以燃烧,有的却有剧毒……观察身边的物质,它们都有什么不同的性质?二、合作探究物理性质和化学性质(一)物理性质【讲解】物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质。

下面我们就几个重要的物理性质作一些简单介绍。

【阅读教材】了解熔点、沸点、密度的相关内容。

【小结】(1)熔点:物质从固态变成液态叫做熔化,物质的熔化温度叫做熔点。

(2)沸点:液体沸腾时的温度叫做沸点。

物质的沸点随着大气压强的增大而升高。

(3)密度:我们把物质单位体积的质量,叫做这种物质的密度。

【拓展】物质的颜色、状态、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、挥发性、延展性、吸附性、导电性、导热性等都属于物理性质。

(二)化学性质【讲解】物质在化学变化中表现出来的性质叫做化学性质。

例如,我们上一课时学习的实验1-1(3)、(4)中,胆矾溶液和氢氧化钠溶液反应有氢氧化铜蓝色沉淀生成,石灰石与稀盐酸反应有二氧化碳气体生成。

这里物质表现出来的性质都是化学性质。

请同学们举一些日常生活中物质的化学性质的例子。

蜡烛(纸张、木材等)能燃烧;铁在潮湿的空气里易生锈等。

【拓展】化学性质包括可燃性、助燃性、氧化性、还原性、稳定性、腐蚀性、毒性等。

(三)物质的变化和性质的区别与联系【演示】实验1-2,氧气和二氧化碳的性质。

通过实验让学生学会闻气体时的正确操作,知道氧气和二氧化碳的性质。

【讨论交流】氧气和二氧化碳的性质。

【提问】由上面实验总结出的氧气和二氧化碳的性质中,哪些属于物理性质?哪些属于化学性质?【小结】物理性质:两者是无色、无味的气体。

教课方案:第一单元走进化学世界课题 1 物质的变化和性质(第 1 课时)教材:人教版义务教育课程标准实验教科书九年级上册一、教课方案思想引用萧伯纳的学生观看短经过学生疏组实依据这些实验,话,建立新式师片,激发求知欲,验与教师演示实学生议论得出物生关系。

培育爱国感情。

验,学会察看和理变化和化学变记录实验现象。

化的初步看法。

学生判断和尽可归纳物理和化学经过本节课学习,能多的举例说明变化中陪伴的现知道对复琐事物生活中的物理变象,再次说明判断研究时,分类是简化和化学变化。

的标准只有一个。

单化的方法之一。

二、教课方案课题物质的变化讲课人简敏学校湖南省常德市第一中学知识与技术:1、经过对平时生活现象和化学实验现象的察看和剖析,使学生理解化学变化、物理变化的初步看法,并能运用看法判断一些典型的物理变化和化学变化。

2、初步认识基本的化学实验技术。

教3、把化学知识与实质生活相连。

过程与方法:学1、认识科学研究的方法,遇到科学态度和科学方法的教育。

2、初步学会运用察看、实验等方法获守信息,初步认识用文字、化学语言表述目相关的信息,用比较、分类、归纳、归纳等方法对获得的信息进行加工。

认识可利用网络进行学习。

标3、能主动与别人进行沟通和议论,清楚的表达自己的看法,逐渐形成优秀的学习习惯和学习方法。

感情态度和价值观:1、加强热爱祖国的感情,建立为民族复兴、社会进步学习化学的理想。

2、发展擅长合作、勤于思虑、谨慎务实和实践的科学精神。

3、初步成立科学的物质观,增进对“物质是世界的”、“物质是变化的”等辩证唯心主义看法。

重点物理变化、化学变化的看法、它们的差别与联系及运用难点对实验现象的正确描绘教法实验议论启迪教课教师:铁架台(带铁夹)、酒精灯、火柴、带导管的单孔橡皮塞、烧杯(大、小号)、玻璃片、研钵(杵)、试管架、试管(六支、贴标签)、滴管、药匙、水、教具准备石灰石、稀盐酸、澄清石灰水、氢氧化钠溶液、flash 课件、每个组的标牌学生(共 5组):胆矾(块状)、石灰石、稀盐酸、药匙、研钵(杵)、试管(一支)(学生所用药品贴标签)教学教师活动学生活动设计企图流程[名言]我不是你的教师,不过前奏你的一个旅伴。

绪言化学使世界变得更加绚丽多彩绪言设计绪言从学生的亲身感受出发,从学生的角度提出了很多饶有趣味并带有一定想象力的问题,指出这些并非只是一些美好的愿望,这些愿望正在通过化学家的智慧和辛勤的劳动逐步实现,从而激发学生学习化学的兴趣,使学生感受到化学学习的价值,并产生希望了解化学的强烈愿望。

教材抓住学生的这种情感,从具体事例出发,引导学生了解化学是一门使世界变得更加绚丽多彩的自然科学,它主要研究物质的组成、结构、性质以及变化规律。

接着教材以丰富多彩的图画和简明的语言,概述了人类认识化学、利用化学和发展化学的历史和方法,以及化学与人类进步和社会发展的关系,再次展示了化学的魅力和学习化学的价值。

课时分配:1课时整体设计三维目标1.知识与技能了解化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学。

知道化学与人类进步和社会发展的关系密切。

2.过程与方法引导学生观察和描述实验现象,逐步形成良好的学习习惯和学习方法。

通过资料搜集、展示和演讲,提高学生获取信息、表述信息的能力。

3.情感态度与价值观激发学生亲近化学、热爱化学并渴望了解化学的情感。

激发学生对化学的好奇心和探究的欲望。

体会化学与人类进步及社会发展的密切关系,认识学习化学的价值。

教学重点激发学生渴望了解化学的情感,认识化学学习的价值,从而产生学习化学的兴趣。

教学难点知道化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学。

教具准备滤纸、酚酞试液、氢氧化钠溶液、盐酸溶液、浓氨水、浓盐酸、集气瓶、玻璃片等用品。

教学过程导入新课导入一教师以几个趣味实验(如烧不坏的手帕,空中生烟等等),展示化学学科的神奇与魅力,使学生能很快进入学习情境。

导入二要求学生看教材中第5页图片(小猫)、图9及图10,这些精美的图片所展现的事实都与化学密切相关,都是用化学方法制成的特殊材料产生的神奇效果。

这节课,我将与大家一起走进化学科学,领略化学世界的魅力。

推进新课[提问]我们已经学习了语文、英语、数学、物理、政治等学科。

人教版(2024年新教材)九年级上册化学:第一单元走进化学世界1.1《物质的变化和性质》教案教学设计一、教材分析本章节“物质的变化和性质”是化学学科的基础内容,其重要性不言而喻。

教材通过清晰的概念界定和生动的实验案例,使学生能够深刻理解物理变化与化学变化的本质区别,以及物质的物理性质和化学性质如何体现在日常生活中。

教材内容设计合理,逻辑性强,从定义到特征,再到实验验证,逐步引导学生构建完整的知识体系。

同时,教材还注重培养学生的实验技能和科学态度,鼓励学生通过动手操作和观察分析,形成对化学知识的直观感受和深刻理解。

二、设计思路学生在学习“物质的变化和性质”这一章节前,已经具备了一定的化学基础知识,如物质的组成、分子原子等概念。

然而,对于物质变化的深层次理解和性质的准确判断,学生可能还存在一定的困难。

由于化学知识具有一定的抽象性和复杂性,部分学生可能会感到学习吃力,特别是对于化学变化和物理变化的区分、物质性质的判断等知识点。

此外,学生的实验技能和观察分析能力也有待提高,需要教师在教学过程中加强引导和训练。

因此,在学情分析的基础上,教师应采取多样化的教学方法和手段,激发学生的学习兴趣和积极性,帮助他们克服学习困难,提高学习效果。

三、教学目标【化学观念】进一步了解化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学。

理解物理变化和化学变化这两种最基本的变化形式,以及物质的物理性质和化学性质。

学会通过实验观察和分析物质的变化,并描述实验现象。

【科学思维】引导学生观察化学实验,并能进行简单的实验现象描述,逐步形成良好的学习习惯和学习方法。

培养学生搜集资料、处理信息和归纳总结的能力【科学探究与实践】通过对生活中常见变化的分类,初步体会分类法在化学中的应用【科学态度与责任】1.通过具体、生动的化学变化现象,激发学生学习化学的兴趣,初步形成“物质可以变化”的观念。

2.通过化学史,辩证的看待古代炼金术的功过得失,体会对化学学科建立的启蒙与推动作用。

课题1 物质的变化和性质教学目标【知识与技能】1.了解物理变化和化学变化的概念,并能利用概念初步判断一些典型的物理变化和化学变化。

2.了解物理性质和化学性质的概念,并能识别物理性质和化学性质。

【过程与方法】初步学会运用观察、实验等方法获取信息,学会运用比较、分类、归纳、概括的方法加工信息。

【情感·态度·价值观】1.发展善于合作、勤于思考、严谨求实和勇于实践的科学精神。

2.培养学生学习化学的兴趣。

3.引导学生形成正确的化学科学素养。

教学重难点【教学重点】物理变化和化学变化的区别;物理性质和化学性质的区别。

【教学难点】物质变化与性质的区别。

教学过程一、导入新课我们知道,钢铁在日常生活中有着广泛的用途,例如我们上学所骑的自行车的某些部件就是由钢铁制成的,而用久了的自行车表面会有一层红色的锈迹。

从钢铁到崭新的自行车再到锈迹斑斑的自行车,钢铁经历了怎样的变化?这些变化又有什么不同点呢?二、推进新课下面请同学们观察几个演示物质变化的实验,主要观察变化前后物质的状态、颜色以及实验过程中出现的现象,并将实验现象填写在教材第7页的表格中。

[演示]实验1-1,适时指导学生观察并记录实验现象。

[实验记录][提出问题]实验1-1(1)和实验1-1(2)中的物质变化有什么共同特征?[归纳总结]这两个变化中的物质只是形状或状态发生了变化,均没有新物质生成,这种变化叫做物理变化。

[提出问题]实验1-1(3)和实验1-1(4)中的物质变化有什么共同特征?[归纳总结]这两个变化中均有新物质生成,这种变化叫做化学变化。

[讨论交流]判断一个变化是物理变化还是化学变化的依据是什么?你能列举出生活中常见的一些物理变化和化学变化吗?[归纳总结]物理变化和化学变化的本质区别:是否有新物质生成。

汽油挥发、铁水铸成锅等属于物理变化,木柴燃烧、铁生锈等属于化学变化。

[特别提醒]在化学变化中,除了有新物质生成外,往往还伴随着一些现象,如发光、放热、颜色改变、放出气体、生成沉淀等。

课题1 物质变化和性质

第1课时 物质变化

教学目标

教学过程

情景导入

神奇“化学” 【演示实验】课前准备,取两张同样大小白纸,在白纸1上用无色酚酞试液写上两个大字“化学”,晾干;课上,用喷壶向白纸2上喷氢氧化钠溶液,无变化,接着再向白纸1上喷氢氧化钠溶液,这时白纸1上出现两个红色大字“化学”,学生很惊讶.

同学们为什么会发生这样变化呢?这就是我们今天讲内容:物质

变化和性质.

合作探究

探究点一 物理变化和化学变化

提出问题 水在一定条件下可以变成水蒸气或冰,钢铁制品在潮湿地方会生锈,煤、木材和柴草可以在空气中燃烧而发光发热,等等.从化学角度看,物质这些变化有什么本质区别呢?

探究实验

前

物

质

象质

1水沸腾

液

态

水液态沸腾

时生成水

蒸气,水

蒸气遇冷

玻璃片又

凝结为液

态水

液态

水

无

2胆矾研碎块

状

胆

矾

蓝色块状

固体被粉

碎成粉末

粉末

状胆

矾

无

3胆矾溶液和氢氧化钠溶液反应蓝

色

硫

酸

铜

溶

液

等

立即生成

蓝色沉

淀,溶液

颜色变

浅,最后

变为无色

蓝色

氢氧

化铜

沉淀

等

有

4石灰石和盐酸反应颗

粒

状

石

灰

石

等

石灰石表

面有气泡

产生,且

石灰石逐

渐变小,

烧杯中澄

清石灰水

变浑浊

二氧

化碳

气体

等

有

课堂讨论

归纳总结

物理变化化学变化

定义没有生成新物

质变化(如实

验1、2)有新物质生成变化,又叫化学反应(如实验3、4)

变化前观

察

变化时观察变化后观察

①有几种物质参加反应

②反应物颜色、状态、气味等①反应条件(如

加热、点燃等)

②反应现象(发

光、放热、变色、

生成气体或沉

淀等)

①有几种物质生成

②生成物颜色、状态、气味等

(1)物理变化常见三种形式:状态(固、液、气)改变,形状改变(矿石粉碎等),某些能量形式改变(白炽灯通电发光、放热,电能转化为光能、热能).凡是状态、形状、某些能量形式改变而没有新物质生成变化都属于物理变化.

(2)在化学变化中,常常伴随着发生一些现象,如发光、放热、变色、放出气体、生成沉淀等.但并不是所有化学变化都会产生上述现象,况且具有上述现象变化也不一定是化学变化.如灯泡通电后发光

放热;无色氧气加压降温变成淡蓝色液态氧;给水加热,溶解在水中氧气以小气泡放出这三个变化都是物理变化.故我们不能被表面现象所迷惑,应学会透过现象看本质,即看是否生成了新物质.

板书设计

第1课时物质变化

1、物理变化:没有生成新物质变化.

2、化学变化:有新物质生成变化.

3、本质区别:是否有新物质生成.

教学反思

第2课时物质性质

教学目标

教学过程

情景导入

课堂展示水、铁丝、食盐、粉笔、食醋、酒精等,请同学们观察并描述它们不同性质,比如颜色、气味 、状态、硬度、溶解性、能否燃烧等.

合作探究

探究点一 物理性质和化学性质

提出问题 物质本身有许多固有属性,哪些是通过化学变化表现出来性质,哪些是不通过化学变化表现出来,本身就固有性质呢?

讨论交流 学生阅读教材,讨论相关问题,了解物理性质和化学性质. 归纳总结

1、如何正确闻氧气、二氧化碳等气体气味?

2、上述实验结论中哪是氧气和二氧化碳物理性质、哪是它们化学性质?

归纳总结①中无色、无味气体,不需要经过化学变化就能表现出来,属于物理性质.②中氧气可以支持燃烧而二氧化碳一般不燃烧也不支持燃烧,是经过化学变化表现出来,属于化学性质.

探究点二物质变化与性质间区别和联系

提出问题物质变化与性质之间有怎样区别,又有何联系呢?

讨论交流学生讨论归纳.

归纳总结

1、区别:物质变化是物质运动形式,是一个过程,是动态,其中包括物理变化和化学变化.从描述字眼上看,让人感觉到一种“现在进行时”状态.如:纸张燃烧(化学变化)、钢铁生锈(化学变化)、小麦被磨成面粉(物理变化),它们都是物质变化.

物质性质是物质本身固有属性,是物质在满足一定条件下发生某种变化可能性,是静态.在描述时通常用到“易、会、能、可以”等词语,如:煤能燃烧(化学性质)、铁在潮湿空气中易生锈(化学性质)、玻璃易被打碎(物理性质)、镁条可以被弯曲(物理性质),这些都是物质性质.

2、联系:物质性质决定着变化,而变化又体现出性质.

探究点三物质性质和用途

提出问题物质性质和之间有怎样关系呢?

讨论交流学生讨论归纳.

归纳总结

物质性质决定物质用途,物质用途反映物质性质.如酒精具有可燃性,可作燃料;二氧化碳一般不燃烧也不支持燃烧,可用于灭火;石墨质软且呈深灰色,常用于制铅笔芯等.

板书设计

第2课时物质性质

一、物理性质和化学性质

1定义、:物质不需要发生化学变化就表现出来性质叫物理性质;物质在化学变化中表现出来性质叫化学性质

2、本质区别:是否需要发生化学变化表现出来

二、物质变化与性质间区别和联系

三、物质性质和用途

教学反思

成功

之处

本堂课通过生活事例,让学生从感性到理性升华;在教学

中尊重学生已有知识,营造民主、自由学习氛围,让学生

讨论、合作、总结归纳,使学生在教学中处于主体地位,

在学生没有实验知识基础上都尽可能让学生实践,让学生

从知识到能力转换.

不足

之处

设计问题有些理论化,应从学生生活中实例中提出问题.。