无机化学第五章原子结构与元素周期表

- 格式:ppt

- 大小:1.16 MB

- 文档页数:51

第五章 原子结构和元素周期表本章总目标:1:了解核外电子运动的特殊性,会看波函数和电子云的图形2:能够运用轨道填充顺序图,按照核外电子排布原理,写出若干元素的电子构型。

3:掌握各类元素电子构型的特征4:了解电离势,电负性等概念的意义和它们与原子结构的关系。

各小节目标:第一节:近代原子结构理论的确立 学会讨论氢原子的玻尔行星模型213.6E eV n =。

第二节:微观粒子运动的特殊性1:掌握微观粒子具有波粒二象性(h h P mv λ==)。

2:学习运用不确定原理(2h x P mπ∆•∆≥)。

第三节:核外电子运动状态的描述1:初步理解量子力学对核外电子运动状态的描述方法——处于定态的核外电子在核外空间的概率密度分布(即电子云)。

2:掌握描述核外电子的运动状态——能层、能级、轨道和自旋以及4个量子数。

3:掌握核外电子可能状态数的推算。

第四节:核外电子的排布1:了解影响轨道能量的因素及多电子原子的能级图。

2;掌握核外电子排布的三个原则:○1能量最低原则——多电子原子在基态时,核外电子尽可能分布到能量最低的院子轨道。

○2Pauli 原则——在同一原子中没有四个量子数完全相同的电子,或者说是在同一个原子中没有运动状态完全相同的电子。

○3Hund 原则——电子分布到能量简并的原子轨道时,优先以自旋相同的方式分别占据不同的轨道。

3:学会利用电子排布的三原则进行第五节:元素周期表认识元素的周期、元素的族和元素的分区,会看元素周期表。

第六节:元素基本性质的周期性掌握元素基本性质的四个概念及周期性变化1:原子半径——○1从左向右,随着核电荷的增加,原子核对外层电子的吸引力也增加,使原子半径逐渐减小;○2随着核外电子数的增加,电子间的相互斥力也增强,使得原子半径增加。

但是,由于增加的电子不足以完全屏蔽增加的核电荷,因此从左向右有效核电荷逐渐增加,原子半径逐渐减小。

2:电离能——从左向右随着核电荷数的增多和原子半径的减小,原子核对外层电子的引力增大,电离能呈递增趋势。

大学无机化学大一知识点无机化学是化学科学中的一个重要分支,主要研究无机物质的结构、性质、合成和应用等方面的知识。

作为大一学生,学习无机化学的基本知识是打好化学基础的重要一步。

下面将介绍大学无机化学大一知识点的内容。

1. 原子结构和元素周期表原子是物质最基本的单位,由电子、质子和中子组成。

电子负电,质子正电,中子中性。

元素周期表是根据元素的原子序数(质子数)排列的,分为周期和族。

周期表上左边为金属元素,右边为非金属元素,中间是过渡金属元素。

根据元素的位置可以大致判断其性质。

2. 化学键与分子结构化学键是由原子之间的相互作用形成的,常见的化学键有离子键、共价键和金属键。

离子键是通过正负电荷的相互吸引形成的,如钠和氯化成氯化钠。

共价键是通过共享电子形成的,如氢气的共价键是两个氢原子共享两个电子。

分子结构描述了分子中原子的相对位置。

3. 配位化学配位化学研究配位化合物中金属离子与配体的结合。

金属离子通常可以形成配位数不同的络合物,配位数是指与金属离子配位键的配位原子或配体的个数。

配体是能与金属形成配位键的分子或离子。

4. 元素化合物及其性质元素化合物是由相同种类的原子通过化学键相互结合形成的化合物。

元素化合物的性质取决于元素的原子结构和元素之间的化学键。

例如,氯化钠是一种晶体固体,在水中可以溶解形成电解质溶液。

5. 酸碱中和反应酸碱中和反应是指酸和碱反应生成盐和水的反应。

酸是指能产生H+离子的物质,碱是指能产生OH-离子的物质。

常见的酸碱反应有酸和碱的中和反应、酸和金属的反应以及酸和碳酸盐的反应等。

6. 化学平衡化学平衡是指化学反应在一定条件下前后反应物和生成物的浓度保持一定比例的状态。

平衡常数(Kc)是反应物浓度与生成物浓度的比值的稳定值,取决于反应物浓度的温度和压力。

7. 氧化还原反应氧化还原反应是指物质间电子的转移反应,包括氧化剂接受电子的还原和还原剂提供电子的氧化。

常见的氧化还原反应有金属的腐蚀反应、非金属的燃烧反应以及电池中的反应等。

无机化学中的周期表周期表是无机化学的基础,它是由俄罗斯化学家季莫费耶夫在1869年提出的。

这个表格,将所有的元素按照其原子数从小到大排列,因为这个排序方式,将同一列的元素放在一起,元素的性质是周期性的变化着的。

这个表格也为科学家提供了一个简洁明了的视觉方式,去预测新元素的性质,预测某些元素会与哪些元素反应等等。

表的基本结构是这样的:元素按照原子数从小到大排列,一个新的周期从左至右开始,以旋绕的方式依次填充7个元素。

这个周期可分为长周期和短周期,长周期包含18个元素,而短周期有只有2个元素。

两个周期之间由一条竖线分开,此竖线上有“B,Al,Si...”等元素的符号,这意味着这些元素拥有两个电子层,其中第一层最多只能容纳2个电子,第二层最多可以容纳8个电子。

靠近周期表顶部的元素是所谓的原子质子数较小的元素。

而当移动周期表的下方,元素的大小逐渐增加。

这些大的元素通常都具有氧化还原的能力,这种能力是因为这些元素通常需要捐出电子以完成其最外层的电子层。

周期表在无机化学的学习和探索中扮演着重要角色。

无机化学中的所有元素都是周期表中的元素,周期表中的排布和许多化学性质的变化都得到了详细的解释。

此外,许多化合物的制备及其性质,也可以通过周期表推断出来。

周期表中的元素按照其原子数进行排序,在每个周期中,它们按照其化学性质被分成同一组。

就像扑克牌中的四个花色一样,这些元素所组成的组别同样代表特定的性质。

有时候,一些元素被认为是放到错误的组别中或者他们的性质是非常独特的。

因此,科学家对于周期表较为深入的了解,有必要探索在周期表中的每个元素以及元素之间的关系和相互作用。

在周期表中,每个元素的详细说明,至少包括它的名称、化学符号、原子数和电子结构。

电子结构通常是用一系列数字来说明的(例如,氧的电子结构是1s2 2s2 2p4),这些数字代表第一层,第二层和第三层金属的电子数。

为了能够在排列完整个周期表时仍然保持连续性,卡尔德罗(Karl D. Koele)设计了一种新的布局,这种布局通常被称为长表。

无机化学知识点总结一、无机化学的基本原理1. 原子结构与元素周期表原子是物质的基本单位,由原子核和绕核电子组成。

原子核由质子和中子组成,质子数决定了元素的原子序数,即元素周期表中的元素编号。

而电子的排布决定了元素的化学性质。

元素周期表是基于元素的原子序数和化学性质进行排列的,它反映了元素的周期性规律和趋势。

2. 化学键与晶体结构化学键是原子之间的相互作用力。

根据原子之间的电子共享或转移,化学键可以分为共价键、离子键和金属键。

共价键是通过电子共享形成的,离子键是通过电子转移形成的,金属键是金属原子内的电子云相互重叠形成的。

这些化学键形成了物质的晶体结构,晶体结构的类型决定了物质的性质。

3. 反应平衡与化学反应化学反应是物质之间发生化学变化的过程,通常包括物质的生成和消耗。

化学反应通过反应方程式进行描述,反应平衡是指反应物和生成物的摩尔比在一定条件下保持不变的状态。

化学反应的平衡常数和动力学速率是化学反应研究的重要参数。

4. 配位化学与过渡金属化合物过渡金属化合物是指含有过渡金属元素的化合物,其中过渡金属离子通过配位基与配位子形成配合物。

配位化学研究了配位物的结构、性质和合成方法,配位物的稳定性、配位数、立体化学等是配位化学的重要内容。

二、无机化学的主要知识点1. 主族元素化合物主族元素是元素周期表中的ⅢA、ⅣA、ⅤA、ⅥA和ⅦA族元素,它们可形成氧化物、氢化物、卤化物等化合物。

主族元素的化合物具有多种性质,如ⅢA族元素具有氧化性,ⅣA族元素具有还原性等。

2. 离子化合物离子化合物是由阳离子和阴离子组成的化合物,它们通常具有良好的溶解度、导电性和晶体结构。

离子化合物的性质和结构与其离子的大小、电荷和架构有关。

3. 氧化还原反应氧化还原反应是指物质失去或获得电子,从而使氧化态发生变化的化学反应。

氧化还原反应包括氧化、还原、氧化剂和还原剂等概念,它们是化学反应中的重要参与者。

4. 配合物化学过渡金属离子通过配体与配位子形成配合物,配合物具有不同的结构、性质和应用。

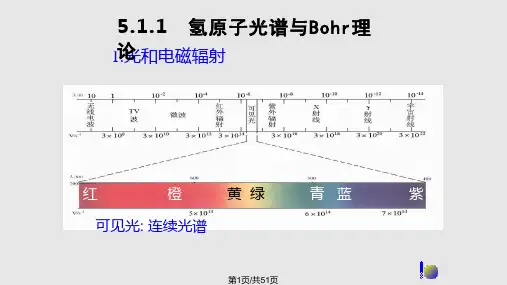

第五章 原子结构和元素周期系原子结构理论发展简史 1897年英国物理学家J.J.汤姆生通过阴极射线发现电子 “浸入模型”原子模型1原子的组成Rutherford有核原子模型原子核 原 子电子质子 中子25.1 原子和元素氢原子光谱和玻尔模型 Na光谱光谱一般分为连续和不连续两类.1. 灼热的固体和太阳光谱是连续光谱. 2. 原子光谱 (包括氢光谱)是线状光谱.3所有波长红橙黄绿青蓝紫45“Plank量子理论”光子的能量大小与光的频率成正比:E= hν E为光子的能量,ν光的频率,h为普朗克常数 h = 6.62×10-34 [J·s]物质以光的形式吸收或发射的能量只能是光量 子能量的整数倍,即称这种能量是量子化的6玻尔理论: 1)稳定轨道的概念(有确定的半径和能量);电子通常在稳定轨道上运动, 且不辐射能量。

2)离核最近的轨道能量最低,称为基态。

离核越 远的轨 道能量越高-----激发态。

3) 处于激发态的电子不稳定,可以跃迁到离核较 近的轨道上同时释放出光能7玻尔理论的形象化图示:电子在这些定态轨道 上运动时,既不吸收 能量又不放出能量。

放出能 量,回到 基态。

吸收能量 跃迁。

最高能 量轨道8氢光谱玻尔理论成功地解释了氢原子光谱! 玻尔理论的局限 : ● 不能解释氢原子光谱的精细结构 ● 不能解释氢原子光谱在磁场中的分裂. ● 不能解释多电子原子的光谱.9原因: 机械地应用了普朗克量子理论和“确定轨道”等概念.经典物理学理论面临的窘境---微观粒子的运动状态丹 麦 物 理 学 家 玻 尔105.2 原子结构的近代概念一 微观粒子的波粒二象性 干涉\衍射现象和光电效应证明光具有波粒二象性1924年,法国的de Broglie提出假设: 电子具有波粒二象性.λ= hmv 这就是著名的 德布罗依关系式.1927年,Davissson和Germer应用Ni晶体进行电子衍射 实验,证实电子具有波动性。

无机化学:第五章原子结构和元素周期律无机化学:第五章原子结构和元素周期律第五章原子结构和元素周期律一、核外电子运动的特殊性1、微观粒子的性质德布罗意关系-P?H波粒二象性是微粒运动的第一个显著特征。

电子衍射实验证实了电子运动的起伏。

不确定原理――?x??p≥h?不确定原理是微观粒子运动的第二个显著特点。

式中h为普朗克常量,其值为6.626×10―34js。

对微粒运动特殊性的研究表明,具有波粒二象性的微粒运动遵循不确定性原理,这是牛顿力学无法研究的,而应研究微粒运动的统计规律,其中波动性是微粒性质的统计结果。

二、核外电子运动状态的描述1、薛定谔方程222? 2.8.M公式:?E五、x2?y2?Z2h2这是一个二阶偏微分方程。

哪里是粒子空间坐标的函数,称为波函数;E是总能量;v是势能;m是微观粒子的质量;h是普朗克常数;x、y、z是空间坐标。

通过求解薛定谔方程可以得到波函数吗?相应的能量E,每个?表示原子核外电子的运动状态。

求解薛定谔方程时,应先进行坐标变换,将直角坐标系中的X、y、Z变换为R,?,和在球面坐标系中?,即x?rsin?cos?y?rsin?sin?ZRCO?Rx2?y2?Z2然后分离变量,并将R,?,?,哪个包含三个变量?将偏微分方程转化为三个只有一个变量的常微分方程,然后分别求解得到r?R那是??RRR令y??,,得??r,?,r?r?y??,??地点:R?R叫做波函数的径向部分,y??,??叫做波函数的角部分。

用薛定谔方程求解的描述电子运动状态的波函数在量子力学中称为原子轨道。

与经典的轨道意义不同,它是一个轨道函数,有时被称为轨道函数。

2.表示波函数的四个量子数在解薛定谔方程时,为了使结果有意义,即保证解的合理性,常需要引入三个量子数n,l、此时,薛定谔方程被改写为?n、 l,m?R瑞恩,我?Ryl,m??,??1)主量子数na、取值:n=1,2,3,4…?(n为正整数)光谱符号:k,l,m,n……b、意思是:① n代表原子轨道的大小,以及原子核外电子与原子核的距离(或电子所在的电子层数),也就是n离原子核越远?能量越高。

第五章 原子结构和元素周期表本章总目标:1:了解核外电子运动的特殊性,会看波函数和电子云的图形2:能够运用轨道填充顺序图,按照核外电子排布原理,写出若干元素的电子构型。

3:掌握各类元素电子构型的特征4:了解电离势,电负性等概念的意义和它们与原子结构的关系。

各小节目标:第一节:近代原子结构理论的确立 学会讨论氢原子的玻尔行星模型213.6E eV n =。

第二节:微观粒子运动的特殊性1:掌握微观粒子具有波粒二象性(h h P mv λ==)。

2:学习运用不确定原理(2h x P mπ∆∙∆≥)。

第三节:核外电子运动状态的描述1:初步理解量子力学对核外电子运动状态的描述方法——处于定态的核外电子在核外空间的概率密度分布(即电子云)。

2:掌握描述核外电子的运动状态——能层、能级、轨道和自旋以及4个量子数。

3:掌握核外电子可能状态数的推算。

第四节:核外电子的排布1:了解影响轨道能量的因素及多电子原子的能级图。

2;掌握核外电子排布的三个原则:○1能量最低原则——多电子原子在基态时,核外电子尽可能分布到能量最低的院子轨道。

○2Pauli 原则——在同一原子中没有四个量子数完全相同的电子,或者说是在同一个原子中没有运动状态完全相同的电子。

○3Hund 原则——电子分布到能量简并的原子轨道时,优先以自旋相同的方式分别占据不同的轨道。

3:学会利用电子排布的三原则进行第五节:元素周期表认识元素的周期、元素的族和元素的分区,会看元素周期表。

第六节:元素基本性质的周期性掌握元素基本性质的四个概念及周期性变化1:原子半径——○1从左向右,随着核电荷的增加,原子核对外层电子的吸引力也增加,使原子半径逐渐减小;○2随着核外电子数的增加,电子间的相互斥力也增强,使得原子半径增加。

但是,由于增加的电子不足以完全屏蔽增加的核电荷,因此从左向右有效核电荷逐渐增加,原子半径逐渐减小。

2:电离能——从左向右随着核电荷数的增多和原子半径的减小,原子核对外层电子的引力增大,电离能呈递增趋势。