台湾佛光山开山星云大师说

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:1

《百年佛缘》《百年佛缘》是星云大师的一部口述历史,从1911年辛亥年间谈起,直到现在。

顾盼前人与来者,将一个世纪里与星云大师有关的人与事的脉动及轨迹,深入浅出地呈现出来,生动立体地凸显在读者眼前。

书中细腻地叙述了大师近百年的生命历程,穿插了百年来中华民族的坎坷命运,不仅为中国佛教留下了一段弥足珍贵的历史,其精彩感人的故事,更是普通大众修身养性、励志为学、臻于幸福安乐的处世心法。

星云大师通过这部口述历史把自己人生八十多年的经历娓娓道来,讲述了个人的苦难童年,讲述了与母亲、外婆的点点滴滴,讲述了自己出家的缘由,讲述了到台湾后的诸多遭遇,讲述了自己对佛教的坚定信仰,讲述了自己如何在世界各地弘扬佛教,如何提倡并践行佛教走入人间、走入大众的生活,讲述了与社会各界人士的交往,讲述了与大陆割不断的血脉相连及与大陆各界的往来。

这部口述历史内容之丰富,史料之翔实,称之为“奇书”是不为过的。

各分册内容简介:《生活篇》星云大师在战乱时期成长的历程。

大师幼年时家境贫困,又经历过北伐、中日战争和国共内战,亲人离散,几经磨难,但在善良慈爱的外婆影响下,养成了勤俭、正派、勇敢和不计较的个性。

书中触及了最令现代人困惑的感情和金钱问题。

大师承认,修道人一样有七情六欲,唯其能将己身奉献予佛陀,故能将私爱提升至大爱,终于臻至“无碍”的境界;至于金钱的价值,大师认为“有钱经常会带来烦恼,故不为其所诱惑,反而得到欢喜和满足”。

简明易懂的论述拨开了亘古以来人们心头的迷雾。

《社缘篇》数十年来星云大师与全世界领导人物以及企业、传播等各界百余位杰出人物之间的交往情形。

在台湾,从蒋经国到马英九等历届台湾地区领导人及政党领袖都曾多次来访而与大师结识,并给予大师一致的敬重与礼遇;在国际上,大师与印度总理尼赫鲁、泰王普密蓬、美国前副总统戈尔等均有往来。

令人感佩的是,大师对每一位友人,无论长幼男女、宗教派别、地位高下,几乎都熟记在心。

《文教篇》大师与文化名流以及其他艺文界人士交往的过程。

人涅槃之後的境界怎麼樣?【台湾佛光山星云大师讲述】時間:公元一九八三年十一月四日地點:臺北國父紀念館對象:法師、護法信徒(弟子依空記)一.涅槃的種類和意義二.涅槃之後安住在那裡?三.涅槃的體驗與求證四.涅槃之後的境界怎麼說?各位法師、各位護法信徒:今天是這次佛學講座的最後一天,我所要講的題目是“人涅槃之後的境界怎麼樣?”涅槃是我們學佛的人千辛萬苦所希望求得的一個美好圓滿幸福的境界,是人生理想的歸宿。

但是一般人由於不瞭解涅槃的意義,對涅槃生出種種的誤解。

例如我們常常看到挽聯上寫著“得大涅槃”,或者聽人家說:“氣得一佛出世,二佛涅槃”,把涅槃當作是死亡的意思。

如果涅槃是死亡的話,那麼我們辛苦學道,求證涅槃,只不過為了追求死亡,豈不是太荒謬可笑了嗎?因此涅槃不是死亡,而是與死亡截然不同的超脫境界。

有一些小乘外道把消滅、消失、虛無當作涅槃。

例如六師外道的苦行派說:“身盡福盡,名為涅槃。

”小乘的經量部說:“諸受陰盡,如打火滅,種種風止,名為涅槃。

”毗世論師:“無和合者即離散,離散即涅槃。

”認為五陰幻滅、形骸壞異就是涅槃。

其實把涅槃當做死亡、消滅、消失、虛無都是錯鋘的見解,不但不瞭解涅槃的真諦,也曲解了佛教精深的教義。

當初釋迦牟尼佛在菩提樹下金剛座上,夜睹明星證悟宇宙人生真理,成正等正覺,這種正等正覺就是涅槃,也就是泯除人我關係的對立,超越時空的障礙,而證悟了生命永恆無限的境界。

為什麼要追尋涅槃呢?因為人的生命在時間上只不過短短幾十年歲月,白雲蒼狗,無非夢境,在空間上也不過是七尺肉身之軀,“大廈千間,夜眠不過八尺;良田萬頃,日食不過幾斛”,面對著這樣有限的生命,如果我們能證悟涅槃,就等於突破時空的藩籬,將生命遍佈於一切空間,“豎窮三際,橫遍十方”,充滿於一切時間,“亙古今而不變,曆萬劫而常新”,這樣的生命無所不在、無處不有,就可以超越死亡和無常的恐懼,在無限遼闊的時空中生生不息了。

所以,在涅槃的境界裡,“心包太虛,量周沙界”,物我相應,人我一如,無須嫉妒計較,更沒有嗔恨分別的存在。

两千五百多年前,佛祖释迦牟尼的诞生,为人类带来历久常新的人生智慧。

在20世纪70年代,就有西方著名历史哲学家汤恩比预言:“能够帮助世人解决二十一世纪的世界问题,唯有中国孔孟的学说与大乘佛法。

”在2010年佛诞日到来之际,佛光山和佛教临济正宗第四十八代传人星云大师发愿加持,委托凤凰卫视拍摄关注人类和环境危机的纪录片《地水火风缘起再生——人与地球的共生智慧》,以佛法智慧探索大自然“地水火风,四大不调”的深刻根源,再造人与万物和谐共存的因缘。

佛教说“三千大千世界”,即我们所说的茫茫宇宙。

地球历经46亿年的光阴,由陆地,海洋,阳光,空气共同孕育出“地水火风,四大调和”的和谐世界。

然而人类出现后,大拓疆土,雄霸万物,被“贪欲”和“无明”推动着去追逐享受和安逸,种下无穷的恶果:资源浪费,生态失衡,水土流失,全球暖化……人类活动对地球的威胁,正在威胁着人类自身的生存。

迈入2010年,地震,洪水,火山灰,沙尘暴……频发的灾难令人的生命格外脆弱。

几个月内,全球因自然灾难死亡的人数已经超过20万。

地球生病了,人类开始行动。

但是,一场“哥本哈根会议”,却使地球的命运再次在政治与经济的利益纠葛下被搁置。

人与自然之间的和谐,究竟能不能在地球上实现?在地球百病丛生,危机重重的今天,佛教秉承慈悲济世的精神,再次为人类前途贡献出大智慧,为人世间播撒福音。

“若菩萨欲得净土,当净其心;随其心净,则佛土净。

”——《维摩经·佛国品》星云大师认为,世界上所有的问题都与“人”有关,地球病重的根本原因在于人心生病。

心病还需心药医,而佛法正是一剂医治心灵的良药。

凤凰卫视董事局主席及行政总裁刘长乐太平绅士说过:“星云大师不仅关心人的心灵的净化,还关心着我们家园的净化。

”2010年,星云大师委托凤凰卫视制作纪录片《地水火风缘起再生——人与地球的共生智慧》。

凤凰卫视派遣最优秀的制作团队,从极地到赤道,全方位探索人类行为给地球带来的深重灾难和严峻考验,以佛法“同体共生”、“慈悲护生”、“勤俭惜福”的智慧,重寻人与地球的共生之道。

星云大师语录108句导读:经典语录星云大师语录108句1、以言语讥人,取祸之大端;以度量容人,集福之要术;以势力折人,招尤之未远;以道德化人,得誉之流长。

2、由“无常”,可悟缘起缘灭,必能精进;由“无我”,可知性真性实,必得自在。

3、敢于发问,问出智慧;长于听闻,闻出对话;善于沟通,谈出共识;勇于思考,想出创意;受于锻链,磨出实力;安于静修,修出道德。

4、人生中,感动是一时的,感恩是一世的;荣耀是一时的,影响是一世的;委屈是一时的,成就是一世的。

5、当自己与别人见解上有冲突,彼此不能和谐相处的时候,我们就不快乐了。

我们职业往上高升之时,马上就欣然色喜;万一利益被人夺去了,我们就懊恼伤心。

由于种种不能解决的问题,使我们生活在患得患失之中。

6、微笑能助长我们的活力;宽恕能助长我们的气度;包容能助长我们的和谐;放生能助长我们的寿命;慈悲能助长我们的人缘;读经能助长我们的智能。

7、舍生取义,虽死,精神永存;苟且偷生,虽生,精神已失。

8、死,要死得有价值;死有重如泰山,轻如鸿毛。

活,要活得有意义;活有流芳百世,遗臭万年。

9、微笑使烦恼的人得到解脱;微笑使疲劳的人得到安适;微笑使颓唐的人得到鼓励;微笑使悲伤的人得到安慰。

10、一个良将,残兵败卒也能训练成勇士;一个明医,枯木朽石也能炮制成仙丹;一个名匠,破铜烂铁也能锻炼成精钢;一个巧妇,剩菜残羹也能烹煮成佳肴。

11、“感情像眼睛,容不了一粒细砂。

”连三岁小孩子对自己母亲的感情也往往不容许别人来占有,夫妻间的感情更不许有第三者的侵入。

12、安排自己能获得快乐,充实自己能获得知识,掌握自己能获得平安,创造自己能获得成功。

13、学佛,其实就是学自己,完成自己。

禅者有绝对的自尊,大都有放眼天下,舍我其谁的气概,所谓“自修自悟”、“自食其力”,那就是禅者的榜样。

14、菩萨的火焰化红莲能处处自在,禅师的污浊地是清凉之邦,值得吾人深思,再多的金钱买不到心灵的自在,再高的权位买不到一夜的安眠!亟亟地寻找快速的解脱之道,倒不如在每一个因缘里欢欢喜喜地乘凉。

星云大师:生态安全始于心动,成于行动作者:凌灿来源:《国际生态与安全》2013年第10期编者按:星云大师“欢喜与融和、同体与共生、尊重与包容、平等与和平、自然与生命、圆满与自在、公是与公非、发心与发展、自觉与行佛、化世与益人、菩萨与义工、环保与心保”的提法,以及…同一个地球‟的宣导成为当代人心思潮所向及普世共同追求的人生价值,对解决当今世界生态与环境危机,唤醒人们生态安全和环境保护意识产生了重大影响。

”——2013年10月4日,“世界生态安全奖”颁奖仪式在台湾佛光山传灯楼集会堂举行,国际生态安全合作组织主席团在介绍“世界生态安全奖”获得者星云大师时如是说。

面对成就,心量宽厚的星云大师一如既往的谦虚与从容。

他直言,“假如今日的获奖是代表一种荣誉,那么这并非由于我个人的功劳或贡献,而是佛光人乃至于所有爱护地球的台湾同胞、各地人等,在这方面所共同做出的努力。

”这位谦和、淡泊的大师穷其一生都在教人发大心、顺大势、善待万物、与自然为友。

虽然如今的星云大师已逾耄耋之年,然而他心系大自然与芸芸众生的情愫却丝毫未减。

出家人,也可是环保专家释今觉,俗名李国深,出生于1927年,祖籍江苏扬州。

因喜欢天空的浩渺宏达,故为自己取名“星云”。

12岁时,在南京栖霞山礼宜兴大觉寺志开上人出家。

1949年,跟随僧侣救护队来到台湾。

自此,开始了他在台湾长达60余年的弘法生涯。

现年87岁的星云大师依然精神矍铄,言辞之间流露着对世间万物的感悟以及“为生民立道”的责任感。

佛教传到中国后,百丈大师创丛林,垦山辟田。

在胼手胝足开山建寺同时,不忘于荒山秃岭间种植各种树木。

这些举动对水土保持作出了重要贡献。

在星云大师的眼里,僧人在整治河川、修桥铺路之时保护了自然资源,在讲经说法之时,劝导了大众护生、放生,提倡素食则培养了大众惜福的观念,因此可以说他们既是出家人也是环保专家。

其实,星云大师本人便是一位不折不扣的环保倡导者。

他曾以“抢救地球”为主题,在众多场合阐释宇宙与人类的关系,更从环保与心保的角度,为大众讲述了一个简单的道理,即“有了心保,环保就不远了。

试析星云大师对生命问题的现代解读——彭欣2011年04月23日佛教在线如何道德地对待生命,进而创造并提升生命的意义,是人类永恒的话题。

为此,儒家思想提供了“贵生爱物、修身进取”的生命理念,道家则提倡“崇尚自然、善养生命”的生命态度,相对而言,佛家因为强调人身难得,特别推崇“珍爱生命、圆满生命”的生命伦理精神。

纵观当今世界,堕胎、自杀、虐待动物、吸毒……种种损害生命的现象使我们意识到加强生命教育的必要性。

而汶川地震、玉树地震后,大量生命的流逝更引起我们对生命问题的思考。

近年来,积极推崇人间佛教的台湾佛光山星云大师写了许多和生命有关的文章,以现代的方式解读传统佛教生命观,倡导生命教育。

为此,笔者试探索其生命思想,希望其积极的生命理念可以深化我们对生命意义和价值的理解,也引起人们对生命问题的更多思索。

一、生命的存在是和谐、欢喜与超越的1.生命的起源。

佛教在生命起源问题上与绝大多数宗教的人类起源说存在着很大的不同。

道教认为生命是阴阳两仪变化而来的,基督教认为生命是上帝创造。

佛教从根本上否定神创说,提出了其独特的缘起论学说,并依此构建了“缘起性空”的生命观。

据此,星云大师用现代方式解读生命起源,用“因缘说”简化“缘起论”,指出“因”是生命的根源,缘”是生命赖以存续的条件,生命不是单一存在,也不是突然就有的。

在其《生死与解脱》一书中,他说道:“因缘说和一般的生命起源说不同。

一般的生命起源说是直线式的,因缘说是圆的。

”[1](P104)在他看来,这种环形的时空观、人生观,叫做“无始无终”,因为生命,在过去是“无始”,在未来是“无终”,因此,生命本来就没有起源,生命只是随着因缘而有变化,随着我们的业力而相续不断。

在他看来,生命的产生、成长不是自己能够完成的,需要仰赖众缘,依靠众缘。

由此理论出发,形成了他共存共荣、和谐共生的生命理念,而和谐共生理念也成为其生命发展理论的核心。

2.生命的过程。

佛教为了把人们引向出世,否认生命的实在性,说明现实的一切都是虚幻的,为此,佛教提出了十二因缘说,把整个人生过程划分为无明、行、识、名色、六入、触、受、爱、取、有、生、老死等十二个前后相续、周流不停的环节,并认为人的整个生命过程就是在这十二环节中不断流转,经受痛苦的折磨。

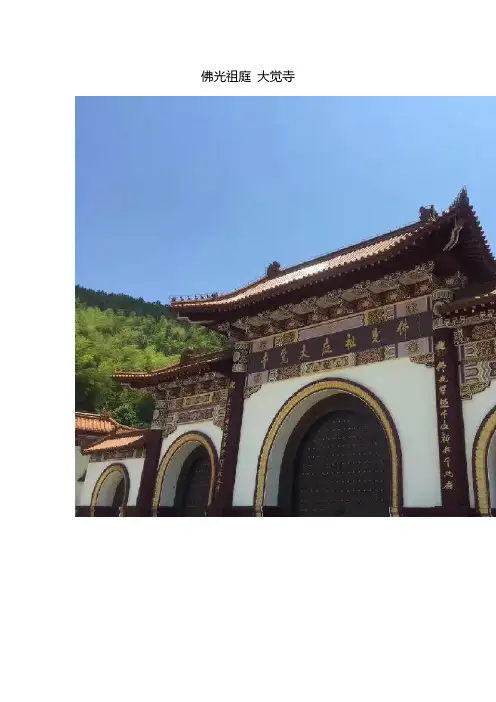

佛光祖庭大觉寺佛光祖庭大觉寺为佛光山开山星云大师之祖庭,位于江苏省宜兴市西渚镇,始建于南宋咸淳年间(1265-1274)。

民国初年,由临济宗第四十七代弟子志开上人担任住持。

1938年,星云大师在南京栖霞寺礼志开上人为师,成为临济宗第四十八代传人。

1947年,星云大师受师命回大觉寺主持寺务,兼任白塔小学校长,1949年春赴台。

1989年,星云大师返回宜兴礼祖,看到寺院已片瓦无存,因此立志复兴祖庭。

2004年5月10日获宜兴市政府批文同意,于西渚镇「云湖」之滨,易址重建大觉寺,占地二千亩,依山傍水,翠竹环绕。

2005年10月14日正式奠基开工,2007年3月26日获宜兴市宗教局发放宗教活动场所登记证,同时获得全世界佛光人群策群力的协助,共同认定为「佛光祖庭」。

2007年完成第一期工程,包括观音殿、美术馆、滴水坊、客堂、斋堂等。

政府协助完成佛光路、香林路,及连接宁杭高速的云湖路直达寺院,便于民众往来。

大觉寺第二期工程在2011年完成,包括山门、山门大道、十八罗汉、佛陀行化图、大雄宝殿、东禅楼、西净楼、风雨走廊及中间的菩提广场、成佛大道等,总面积约42,500平方米。

大雄宝殿外型为明清传统宫殿式风格,总高27米,宽55米,纵深33米,采取无柱式建筑方式,可容纳千余人;殿内安放一尊10米高的玉雕释迦牟尼佛坐相,两旁是东方琉璃世界和西方极乐世界的彩石玉雕。

彩雕两旁各有一座香柏木塔。

四周有一万多尊小玉佛。

星云大师特别题写诗云:「一佛二塔两世界,三面白玉世间解,万千信众修福慧,五洲七众十方来。

」两侧的东禅、西净楼,分别规划了禅堂、多功能教室与知客堂。

大雄宝殿和菩提广场的地下室为千人集会堂及千人斋堂,均为无柱式建筑。

在广场的两侧设有风雨走廊,符合人体工学的设计坡道让人可以轻松行进。

第三期兴建的是「香林多宝白塔」,简称「白塔」,这是为了纪念过去原址在元上乡的白塔山大觉寺,塔高108米,内有十五层楼,以佛、法、僧三宝为架构,设有:万佛殿、法宝楼、僧宝楼以及喜丧婚庆仪式馆、国际会议厅、宴会厅、滴水坊、住宿区等。

星雲大師簡介•江蘇江都人,一九二七年生,十二歲在南京禮志開上人出家。

隨母至南京尋父,後於棲霞山寺禮志開上人披剃出家。

法名悟徹,號今覺。

祖庭為宜興縣「白塔山大覺寺」,為臨濟宗第四十八代傳人。

剃度後,即進入棲霞律學院修學佛法。

•一九四九年來台,主編《人生雜誌》、《覺世》等刊物。

一九六四年在宜蘭雷音寺成立念佛會、青年會、兒童星期學校、弘法團等,奠定爾後弘法事業基礎。

•一九五七年創辦佛教文化服務處,後改為佛光出版社。

•一九六七年創建佛光山,以人間佛教為宗風,樹立「以文化弘揚佛法,以教育培養人才,以慈善福利社會,以共修淨化人心」宗旨,致力推動佛教教育、文化、慈善、弘法事業,並融古匯今,手擬規章制度,將佛教帶往現代化的新里程碑。

•一九七六年《佛光學報》創刊,翌年成立「佛光大藏經編修委員會」編纂《佛光大藏經》、《佛光大辭典》。

•一九九七年出版《中國佛教白話經典寶藏》、佛光大辭典光碟版,並設立佛光衛視(現更名為人間衛視)。

•二○○○年創辦佛教第一份日報《人間福報》,二○○一年將發行廿餘年的《普門雜誌》轉型為《普門學報》論文雙月刊;同時成立「法藏文庫」收錄有關佛學之兩岸碩博士論文及世界各地漢文論文,輯成《中國佛教學術論典》、《中國佛教文化論叢》等。

•大師著作等身,撰有《釋迦牟尼佛傳》、《星雲大師講演集》、《佛教叢書》、《佛光教科書》、《往事百語》、《佛光祈願文》、《迷悟之間》等,並翻譯成英、日、德、法、西、韓、泰、葡等十餘種語言,流通世界各地。

•大師教化宏廣,計有來自世界各地之出家弟子千餘人,信眾則達百萬之多;一生弘揚人間佛教,倡導「地球人」思想,對歡喜與融和、同體與共生、尊重與包容、平等與和平等理念多所發揚。

•一九九二年成立國際佛光會,被推為世界總會會長,在五大洲成立一百七十三個國家協會,成為全球華人最大的社團,實踐「佛光普照三千界,法水長流五大洲」的理想。

•大師除屢獲國家各級政府頒獎表揚外,國際上亦德風遠播,舉其犖犖大者如一九七八年榮膺美國東方大學榮譽博士學位;一九九五年獲全印度佛教大會頒發佛寶獎。

台湾的四大丛林台湾的宗教信仰是十分普遍的,也是多元的,佛教、道教、伊斯兰教以及基督教、天主教等,都有广泛的信徒。

据说,信众最多的是道教,也就是信奉保佑出海平安的天后妈祖,这对于身居海岛、世代与海相接的台湾人来说,当然是很好理解的。

信奉基督教和天主教等西方宗教的信徒,近年来似乎有增多的趋势,无论是城市还是乡村,在金碧辉煌的佛寺和妈祖庙之间,不时也能看到高悬十字的尖顶教堂。

而台湾的佛教,不仅信众少于道教,历史也不及道教悠久。

当然,实际上很多人既信仰道教,同时也信仰佛教。

随着台湾经济的发展,特别是众多高僧的弘法,几十年来台湾的佛教有了长足的发展,最有代表性的是“四大丛林”,即:证严上人的慈济功德会;星云大师的佛光山;圣严法师的法鼓山;惟觉老和尚的中台禅寺。

这四大丛林,几乎都有庞大的僧侣组织和百万信徒、广袤的庙宇和巨额的资产,还兴办了学校、医院,并拥有自己的报纸、网站、电视台等,在岛内和两岸三地乃至国际上都产生了广泛的影响。

四大丛林,就其在台湾的地域分布而言,恰好南、北、中、东各一。

法鼓山在台北县,位于台湾北部;中台禅寺在台中的南投县,即台湾中部;佛光山在高雄县,号称“台南佛都”;慈济在花莲县,居台湾东部。

当然,每大丛林在台湾各地乃至海外还有各自的分支机构。

就其承继祖庭与弘法方式而言,四大丛林既各有所宗、各具特色,又有一个明显的共性,就是弘扬“人间佛教”,也就是推动佛教面向人间,服务社会。

一证严上人是一位瘦弱而坚强的女性,也是四大丛林中唯一一位比丘尼佛教领袖。

她出生于台中一个富裕家庭,因父母多病,自幼出入寺庙,为父母消灾祈福。

25岁自行剃度出家,后皈依印顺长老为师,秉持师命“为佛教、为众生”,于1966年在花莲县创办“慈济功德会”。

从最初竹筒里省下的五毛钱到今天募集的上百亿善款,从最初只有30多个信徒到现在的400万会员,从最初花莲起步到如今在全球60多个国家设立分支机构,证严上人和慈济人创造了不可思议的人间奇迹。

历史上的佛教(经文):《佛说善生子经》中说“若索以得财,当常作四分,一分供衣食,二为本求利,藏一为储跱”意思是得到财物当分成四份,一份日常开销,一份做应急储备,另外两份作为商业活动的本金,已有了投资的性质。

《杂阿含经》中也有“二分营作事”的相同内容。

历史上,中国在南北朝时就已形成合法的寺院经济,日本战国时期的寺檀关系也允许僧人从事商业活动。

今天的佛教:星云大师(国际佛光会世界总会总长,佛光山开山宗长,当代佛教大师):“黄金是弘法利生修行的道粮,所谓君子爱财,取之有道,只要合法的钱财,能用来作福利人,可以说越多越好。

我们佛教要赞美合法的财富,不要有排拒财富的想法,因为信徒越有钱,信徒才有力量护法;佛教有钱,佛教才能复兴。

”星云大师:财富,佛教是许可的,但非法的财富,佛教就不许可了。

什么是非法的财富呢?就是这一种财富,在国法是承认的,而佛法是认为不可以的。

如:赌场、酒家、屠宰场、渔猎……,在国法里是准许有这些营业,聚财致富,但站在佛法慈悲济世的本怀,这是怎么样都不可以的。

另外有的财富佛法认为可以,但国法认为不可以。

宋朝的永明延寿禅师,他为了放生,把国库的金钱都拿来用,虽然放生是可以,但擅用国库钱财是违反国法,也是不可以的。

以非法而致富的钱财有十种,这是我们不可以取的。

(一)窃取他物如小偷、窃盗、顺手牵羊,或捡到的东西不还人。

凡有主的东西,不得到物主同意,就私自据为己有,这都是窃取他物,虽然拥有了财富,也是不合法的财富。

(二)违法贪污违法贪污所得到的,是不合法的财富。

像现在有很多使用不合法的手段,如走私、贿赂、漏税,各种违法贪污的所得,这是非法的财富。

(三)抵赖债物像经济犯罪、恶性倒闭、标了会一走了之,开了支票不兑现、违反票据法,这种抵赖债务,没有信用,是非法的财富。

(四)吞没寄存人家寄存在我们这里的东西、钱财,把它没收了。

像前不久的名人萧孟能、李敖两人打官司,不就是为吞没寄存而引起的吗?佛光山有孤儿院,有个父亲年老了将小孩带来给我们抚养,他有房产,银行又有存款,他委托朋友“等我的孩子长大时要交给他”,但是小孩子的父亲死时,他的朋友就把财物都吞没,等到小孩较为长大要去讨的时候,却怎么都不肯还他。

巅峰对话:人为邦本道行天下作者:来源:《醒狮国学》2013年第12期中国从来不缺少敢于担当的知识分子。

1984年10月,已故著名学者梁漱溟先生、冯友兰先生与北京大学哲学系张岱年、季羡林、朱伯昆、汤一介、李中华、魏常海、王守常等数十位教授共同发起成立了中国文化书院。

近30年来,书院始终坚持对中国传统文化的研究与传播,并通过对海外文化的介绍、研究,推动了传统文化的现代化。

近几年,在现任院长王守常教授的主持下,中国文化书院凝聚了一大批海内外知名学者,极大地推动了中国传统文化的社会化普及,也使中国文化书院成为精英人群亲近国学的一个重要平台。

2013年10月24日,由中国文化书院、北京大学高等人文研究院以及三智道商国学院主办的“三智论坛”在北京成功举办。

佛光山开山宗长星云大师、中国文化书院创院院长汤一介先生以及北京大学高等人文研究院院长杜维明先生应邀参加了主题对话,分别从不同侧面阐述了他们对中国传统儒释道文化的理解。

虽然星云大师与汤一介先生都已年近90高龄,上台需要工作人员搀扶,但思维却都一如既往的清晰。

汤一介先生重点谈了儒家思想中的人是如何被定义的,星云大师则阐述了人间佛教与儒家思想的共通性。

最后,杜维明先生提到佛教和儒家一样,是经过三代人的共同努力而发展到现在的情况,人间佛教是对传统佛教的创造性转化。

以下为本刊记者根据对话嘉宾现场发言整理:儒家是如何定义人的?汤一介:儒家认为人是与禽兽不同的类,他之所以不同就在于人有人性。

什么是人性?孔子对这个问题的论述并不多,但是有两点是中国传统文化一直非常重视的问题,一句话是子贡说的:“夫子之言性与天道,不可得而闻也。

”这说明孔子早就认识到,人性的问题与天道的问题是有非常密切关系的,这是中国哲学的一个根本问题。

另外一点是孔子讲的:“性相近,习相远”,意思是说人的本性基本是一样的。

孟子后来把这个问题说的更明白了,他说:“恻隐之心,人皆有之”“人之异于禽兽者几希”,前一句是讲,人有共同的人性,与禽兽的不同在于人具有恻隐之心;第二句话是说,人和禽兽只有一点点不同,这种不同就在于人有人性。

星云大师谈婚姻篇一:佛教对家庭问题的看法佛教对家庭问题的看法家庭,是抚育我们成长的重要场所,更是我们人生观、道德观、价值观建立的启蒙学校。

从出生到婚嫁另组家庭,「家」延续着一个个生命,它是社会组成的基本单位,也是国家社稷安定的主要力量。

随着时代的演进,环境的变迁,家庭形态也一再跟着重组。

权力中心方面,五千多年以前,原始部落以女性为主轴,是为「母权社会」,后来,封建体制和儒家思想兴起,形成「父权社会」,现在则进展到「两性平等」的社会;组织结构方面,从早期三代同堂、四代同堂,甚至五代同堂的「大家庭」,到由一对夫妻与其子女组成的「小家庭」,近几年来,更有「同居不婚家庭」、「单亲家庭」、「隔代抚养家庭」……,看来随着e世代的快速、缤纷与流转、消逝,婚姻观念、家庭结构、家庭功能,也跟着颠覆和改变了。

由于整个大环境政治、经济的不安定,使得人心浮动,失业率节节升高。

以台湾为例,二○○四年,平均失业人数达四十五万四千人,高学历却找不到工作,或被裁员者比比皆是。

失去了经济能力,郁闷、悲愤的情绪,直接冲向家庭,造成夫妻离婚的主因之一。

离婚率不停攀升,美国是全球离婚率最高的国家,而根据台湾「主计处」的统计,台湾的离婚率也已居亚洲之冠,目前是每三?二对结婚,就有一对离婚,台北市更是每二?一对结婚,就有一对离婚。

破碎的家庭,带着家庭暴力的阴影,制造许多问题儿童、问题少年;对婚姻的恐惧、对前途的不确定,越来越多青年男女倾向晚婚、不婚及不生育;于是人口失衡,提早进入「高龄社会」,引发众多老人问题……。

如同环状的「骨牌效应」,社会影响家庭,家庭再制造一堆问题丢回社会;一个恶质的社会生态,就如此的纠结和运转!过去传统的农业社会里,家族及邻居的凝聚力强,有着守望相助的情义。

即使家庭不健全的孩子,也会在家族的伯伯、叔叔,或周围亲朋好友共同关照下,平安健康的成长。

美国前总统柯林顿的夫人希拉蕊,也反思到传统族群的功能和力量,她曾引用非洲古老谚语──「抚育一个孩子,需要整个部落的协助」,来呼吁大家为孩子打造一个安全、充满爱心与关怀的部落。