第一章物流经济地理概述

- 格式:ppt

- 大小:888.00 KB

- 文档页数:63

物流经济地理常利平版本知识点物流经济地理是一门研究物流在地理空间中的分布、流动和影响的学科。

在这个领域中,常利平版本被广泛使用,以帮助解释和理解物流经济地理的相关知识点。

下面是一些常利平版本中的重要知识点。

1. 物流网络: 常利平版本的物流经济地理研究主要关注物流网络的建立和运作。

物流网络包括供应链中的各个节点,如供应商、生产商、分销商和消费者,以及连接这些节点的各种物流线路和设施。

常利平版本强调物流网络的建设对于经济地理的影响,如物流中心的选择、运输成本的优化和货物的流动。

2. 交通运输: 常利平版本着重研究交通运输在物流经济地理中的作用。

交通运输是物流网络中连接各个节点的重要环节,包括公路、铁路、水路和航空等各种运输方式。

常利平版本关注交通运输对于物流成本、运输时间和服务水平的影响,以及交通网络的发展对于区域经济的推动作用。

3. 区域发展: 常利平版本的物流经济地理研究关注区域发展与物流网络之间的相互关系。

物流网络的建设和发展可以促进区域的经济增长和就业机会。

常利平版本通过分析物流网络的空间分布、节点的重要性和运输线路的选择,来研究物流对于区域发展的影响和贡献。

4. 空间分析: 常利平版本的物流经济地理研究注重空间分析方法的应用。

空间分析可以帮助揭示物流网络的结构和运行规律,以及物流对于地理空间的塑造和影响。

常利平版本中的空间分析方法包括地理信息系统(GIS)、空间统计和空间优化等,用于研究物流的空间布局、运输路径的优化和物流效率的提升。

总之,常利平版本在物流经济地理中起着重要的作用,帮助我们理解和解释物流网络的建设和运作,交通运输的作用和影响,区域发展与物流之间的关系,以及空间分析方法在物流经济地理研究中的应用。

这些知识点有助于我们更好地理解和应用物流经济地理的相关理论和方法。

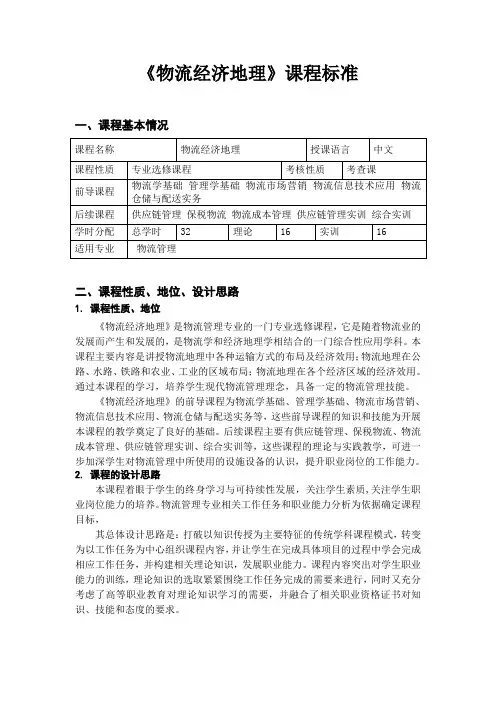

《物流经济地理》课程标准一、课程基本情况二、课程性质、地位、设计思路1. 课程性质、地位《物流经济地理》是物流管理专业的一门专业选修课程,它是随着物流业的发展而产生和发展的,是物流学和经济地理学相结合的一门综合性应用学科。

本课程主要内容是讲授物流地理中各种运输方式的布局及经济效用;物流地理在公路、水路、铁路和农业、工业的区域布局;物流地理在各个经济区域的经济效用。

通过本课程的学习,培养学生现代物流管理理念,具备一定的物流管理技能。

《物流经济地理》的前导课程为物流学基础、管理学基础、物流市场营销、物流信息技术应用、物流仓储与配送实务等,这些前导课程的知识和技能为开展本课程的教学奠定了良好的基础。

后续课程主要有供应链管理、保税物流、物流成本管理、供应链管理实训、综合实训等,这些课程的理论与实践教学,可进一步加深学生对物流管理中所使用的设施设备的认识,提升职业岗位的工作能力。

2. 课程的设计思路本课程着眼于学生的终身学习与可持续性发展,关注学生素质,关注学生职业岗位能力的培养。

物流管理专业相关工作任务和职业能力分析为依据确定课程目标,其总体设计思路是:打破以知识传授为主要特征的传统学科课程模式,转变为以工作任务为中心组织课程内容,并让学生在完成具体项目的过程中学会完成相应工作任务,并构建相关理论知识,发展职业能力。

课程内容突出对学生职业能力的训练,理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行,同时又充分考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要,并融合了相关职业资格证书对知识、技能和态度的要求。

物流经济地理课程以物流运输方式为线索来进行。

教学过程中,以现代物流流程或功能为主线,同时充分开发学习资源,利用实训室给学生提供丰富的实践机会。

教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式,通过理论与实践相结合,重点评价学生的职业能力。

三、课程目标(一)总目标通过本课程的学习,使学生具备物流管理岗位应具有的综合业务技能,使学生学会综合分析和区域分析的方法,运用这些理论、知识和方法指导物流实践,解决物流行业出现的有关问题。

绪论:物流经济地理学:是以地理学的观点,从区域经济的角度分析物流现象,研究各种物流的地域布局问题的学科。

是一门综合性学科,它涉及自然、社会、经济、技术等多方面的综合性问题,同许多相邻学科存在密切的关系,并相互补充和借鉴,因而具有综合性特征。

物流经济地理的研究方法:企业调查及分析法、实地考察法、地理信息系统法第一章:环境:相对于某一中心,即与某一中心事物有关的外部空间、条件和状况物流环境:主要包括社会经济环境、自然环境和与之相关的生产力布局自然资源:是自然环境中与人类社会发展有关的、能被用来产生使用价值并影响劳动生产率的自然要素。

(它包括有形的水体、土地、动植物、矿产和无形的光、热等资源。

自然资源是社会物质财富的源泉,是社会生产过程中不可缺少的物质要素,是人类生存的自然基础。

)中国现有林区按地域可划分三大区域:东北林区、西南林区、南方林区,其中东北林区和西南林区是中国主要的天然林生产基地。

生产力布局:亦称生产力布置,生产力在地理位置上的分布和配置,即在一定范围内(国家、地区、城市)生产力系统的空间分布和组合。

中国生产力布局的原则:经济性原则——统一计划原则、合理利用资源原则、减少不合理运输原则、发展生产地域分工原则;政治性原则:尽可能地平衡发展原则、减小城乡差别原则、巩固国防原则。

物流布局:既是一个过程,也可以理解为物流设施利用配置的一种状态。

完善物流网络布局,开发建设物流设施公共平台是推进现代物流发展的前提条件。

物流布局的基本原则:计划化原则、直达化原则、短距化原则、钟摆化原则、集中化原则、社会化原则、服务化原则、标准化原则中国物流业在东部地区已形成以沿海大城市群为中心的四大区域性物流圈格局:①以北京、天津、沈阳、大连、青岛为中心的环渤海物流圈;②以上海、南京、杭州、宁波为中心的长江三角洲物流圈;③以厦门、福州为中心的环台湾海峡物流圈;④以广州、深圳为中心的珠江三角洲物流圈。

这四大物流圈以滚动式、递进式的扇面辐射形态,带动中国中部和西部地区的发展,激活和融通了全国范围的物流、人流、信息流。

19物四——物流经济地理1.物流经济地理研究的对象与内容:物流以物的动态流转过程为主要研究对象,揭示交通运输、物资仓储、包装流通、装卸搬运及物流信息等活动的内在联系。

经济地理学是以研究人类经济活动的地域系统为中心内容的一门学科。

经济地理学的核心内容是生产的地域布局系统2.物流经济地理的基本任务:①专业文化素质教育②物流经济地理理论研究③物流经济地理教学实践3.影响物流布局的主要条件:①自然条件②技术条件③社会政治经济条件4.物流布局的基本原则与要求:①计划化原则②直达化原则③短距化原则④钟摆化原则⑤集中化原则⑥标准化原则⑦社会化原则⑧服务化原则5.我国物流业发展面临的形势:①及时调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要。

②及时调整和振兴物流业是适应经济全球化趋势的客观要求。

③及时调整和振兴物流业是国民经济持续快速发展的必要保证。

④及时调整和振兴物流业是贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措。

6.物流产业调整和振兴的主要内容:①扩大物流市场需求。

②推进物流服务的社会化和专业化。

③加快物流企业兼并重组。

④推动重点领域的物流发展。

⑤加快国际物流和保税物流发展。

⑥优化物流业发展的区域格局。

⑦加强物流基础设施建设的衔接与协调。

⑧提高物流信息化水平,完善物流标准化体系,加强物流新技术的开发应用。

7.粮食增产的方面原因:①农业气象条件良好,灾害较轻。

②高产作物面积增加。

③农业科技支撑有力。

④农业生产措施得力。

⑤农业种植结构调整。

⑥农产品质量安全水平不断提高。

8.粮食作物:稻谷:我国是世界上种稻最早、产稻谷最多的国家。

稻谷在各种粮食作物中平均单产量最高。

华南双季籼稻稻区长江中下游单、双季稻区云贵高原稻谷区四川盆地丘陵稻谷区小麦:分布全国,以黄淮海平原及长江流域最多,分为冬小麦和春小麦。

玉米,高粱,大豆,薯类作物。

9.选建商品粮基地的原则:①选择有充足余粮、粮食生产水平高的地区。

②选择人均耕地面积多、人均粮食生产量高、增产潜力大、投资少、见效快的地区。

物流经济地理课程总结物流经济地理课程是一门综合性较强的课程,主要研究物流与经济地理之间的关系,包括物流的发展现状、物流网络的建设、物流产业的发展和物流服务的创新等方面。

通过学习这门课程,我们可以更加深入地了解物流业的发展现状和趋势,为我们未来的职业规划和发展提供重要参考。

一、物流的概念和发展现状物流是指将物品从生产地点运输到销售地点的过程,包括物流规划、组织、实施和控制等方面。

物流业是现代经济的重要组成部分,对于各行各业的发展都具有重要的推动作用。

目前,物流业已经成为国民经济的支柱产业之一,在全球经济中的地位也越来越重要。

二、物流网络的建设物流网络是指将物流资源有机地组织起来,形成一种完整的物流体系,包括物流设施、物流服务和物流管理等方面。

物流网络的建设对于提高物流效率和降低物流成本具有重要意义。

在物流网络建设中,需要考虑各种因素,如地理位置、交通、人口分布、市场需求等。

同时,还需要灵活运用信息技术,建立起物流信息平台,实现物流信息共享和互通。

三、物流产业的发展物流产业是现代服务业的重要组成部分,包括物流企业、物流园区、物流市场等。

物流产业的发展对于提高物流服务质量和降低物流成本具有重要意义。

在物流产业的发展过程中,需要注重企业的规模化、专业化和品牌化,同时还需要加强与其他产业的协同发展,实现物流与产业的深度融合。

四、物流服务的创新物流服务是物流业的核心,包括物流运输、仓储、配送、信息服务等方面。

在现代物流业中,需要注重创新物流服务,提高物流服务质量和效率。

在物流服务创新中,需要灵活运用信息技术,建立起物流信息平台,实现物流信息共享和互通。

同时,还需要注重服务个性化和差异化,根据不同客户的需求提供定制化的物流服务。

物流经济地理课程是一门重要的课程,对于我们了解物流业的发展现状和趋势具有重要意义。

通过学习这门课程,我们可以更加深入地了解物流业的运作机制和发展趋势,为我们未来的职业规划和发展提供重要参考。

《物流经济地理》课程标准

一、课程名称

物流经济地理

二、课程性质、学分、课时

物流地理是一门新兴的学科,它是随着物流业的发展而产生和发展的,是物流学和经济地理学相结合的一门综合性应用学科。

本课程主要内容是讲授物流地理中各种运输方式的布局及经济效用;物流地理在种植业、畜牧业、水产业、及重工业和轻工业的区域布局;物流地理在各个经济区域的经济效用。

通过本课程的学习,培养学生现代物流管理理念,具备一定的物流管理技能。

本课程标准,适用于现代物流高级技工专业。

本课程80学时,计5个学分。

(其中理论40学时,实操40学时)

三、课程设计思路

课程内容具有较强的针对性,能根据行业企业发展需要和完成职业岗位实际工作任务所需要的知识、能力、素质要求,选取教学内容,注重实用性,并为学生可持续发展奠定良好的基础。

为了提高从业人员的业务素质和知识水平,培养更多的懂业务、会管理、善操作的专业人才,我们针对本校学生的特点,开设《物流经济地理》这门课程。

四、课程教学目标

1.能力目标

掌握物流地理的基本知识和基本技能及方法,学会分析和解决实际业务问题的能力,具备解决物流活动过程中的各种基本问题的能力。

2.知识目标

具有从事物流管理专业必需的基础知识,掌握物流地理应用的基本理论和基本方法,理解物流地理的各种地域布局,以及在各个经济区域的经济效用。

3.素质目标

具有从事物流管理专业所必需的理论及实务操作应用的素质,具有继续学习、能独立获取新知识能力,具备分析和解决物流地理实际问题的基本能力。

Chapter 11、什么是物流经济地理答:物流经济地理是物流学和经济地理学相结合的一门综合学科,同许多相邻学科有着极其密切的关系,包括物流学,地理学,经济地理等,是介于社会经济科学,自然科学和技术科学之间的边缘科学。

2、什么是地理学?答:地理学是研究地表(大气圈,水圈,岩石圈,生物圈)空间分布和变化规律的学科,分为自然地理学和人文地理学两大分支学科。

3、什么是经济地理学?答:经济地理是人文地理学的一个重要分支,是研究各国,各地区生产力布局的形成,发展条件和变化规律的学科。

4、什么是生产力布局及分类?答:生产力布局也称生产力配置,指生产力在地理位置上的分布和配置。

生产力布局包括工业生产布局,农业生产布局和交通布局等。

从国民经济的角度,生产力布局包括国民经济宏观布局,地区和部门的中观布局以及地点微观布局三个层次。

5、自然条件和人力资源条件是生产力布局的基本条件。

6、我国土地资源的类型和特征答:土地资源利用类型一般分为耕地,林地,牧地,水域,城镇居民用地,交通用地,其他用地以及冰川和永久积雪、石山、高寒荒漠、戈壁沙漠我国土地资源特征为:绝对数量大,人均占有量少;类型多样,区域差异显著;难以开发利用和质量不高的土地比例较大。

7、物流布局概述沿海大城市群为中心的四大区域性物流圈格局已形成,以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海物流圈,以上海、南京、杭州和宁波为中心的长三角洲物流圈,以厦门和福州为中心的环台湾海峡物流圈,以广州和深圳为中心的珠江三角洲物流圈。

中国内陆腹地的物流布局,以大城市为中心,以铁路为纽带,形成物流结。

但我国的物流经一款能够分散,组织化程度地,物流布局不合理,物流技术含量不高,物流企业横向联合薄弱。

8、物流布局的基本原则和要求计划化原则;直达化原则;短距化原则;钟摆化原则;集中化原则;社会化原则;服务化原则;标准化原则Chapter 21、交通运输业的特点交通运输业不能产生新的产品,交通运输业的产品具有同一性,交通运输业资产构成的特殊性,交通运输业的产品不能储存,运输生产的安全性。

物流经济地理株洲市被称为“火车拖来的城市”;山东素有“粮棉油之库”、“水果水产之乡”之称;珠江三角洲是著名的“鱼米之乡”;山西有“煤乡”之称;黄金储量丰富的省:山东、陕西;云南素有“植物王国”,“动物王国”,“有色金属王国”,“药材之乡”的美誉;广西自治区物流布局:逐步建立起以中心城市、交通枢纽、物资集散地和口岸地区为主的物流配送中心体系。

在南宁、柳州、防城港建立起物流园区。

广西素称“有色金属之乡”;青海省被誉为“江河源头”;中国粮食作物的地区分布:秦岭、淮河以南,青藏高原以东:以稻谷生产为主;秦岭、淮河以北:以小麦生产为主;东北三省大部分地区:以玉米、大豆、高粱、谷子为主和小麦轮作;西部青藏高寒山区:以青稞、豌豆、春麦为主;中国九大商品粮基地:生产条件和基础好的地区:太湖平原、洞庭湖平原、江汉平原、鄱阳湖平原、成都平原、珠江三角洲;增产潜力较大的地区:江淮地区;粮食商品率较高的地区:松嫩平原、三江平原。

经济作物又称技术作物,工业原料作物,按其用途可分为:纤维作物、油料作物、糖料作物、饮料作物、嗜好作物、药用作物、热带作物。

中国经济作物及其分布:东部集中了中国经济作物播种面积的90%以上,是中国棉花、油料、糖、烟叶、茶叶、蚕茧、麻类、水果的主要产区。

南北差异也很大,在热带地区主要栽培橡胶、咖啡、可可、胡椒、椰子、油棕、香蕉、龙眼、荔枝、菠萝和特种药材;在亚热带地区主要栽培甘蔗、茶树、油桐、柑橘;温带地区多种植棉花、苹果、梨、葡萄,是棉花及温带水果的集中产区;在中温带地区以种植甜菜为主。

甘蔗位于热带、亚热带地区,产量高,收益大。

主要分布在粤、闽、桂、滇南、台等省区及四川盆地中南部,两个主要产区是广西和海南。

甜菜主产区在北纬40度以北,主要分布于长城以北,以东北地区松嫩平原为最大产区,其次为内蒙古河套及新疆玛纳斯河流域等地区。

中国水产资源分为:鱼类、甲壳动物类、软体动物类、藻类、哺乳类。

土特产:干菜类:黄花菜、黑木耳、白木耳、菇类、笋干、榨菜。