高中地理必修1(人教版):第一节 自然界的水循环(1)

- 格式:ppt

- 大小:3.19 MB

- 文档页数:18

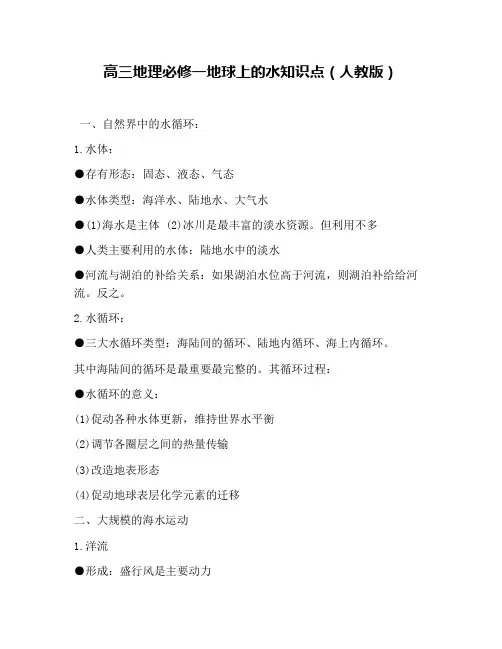

高三地理必修一地球上的水知识点(人教版)一、自然界中的水循环:1.水体:●存有形态:固态、液态、气态●水体类型:海洋水、陆地水、大气水●(1)海水是主体 (2)冰川是最丰富的淡水资源。

但利用不多●人类主要利用的水体:陆地水中的淡水●河流与湖泊的补给关系:如果湖泊水位高于河流,则湖泊补给给河流。

反之。

2.水循环:●三大水循环类型:海陆间的循环、陆地内循环、海上内循环。

其中海陆间的循环是最重要最完整的。

其循环过程:●水循环的意义:(1)促动各种水体更新,维持世界水平衡(2)调节各圈层之间的热量传输(3)改造地表形态(4)促动地球表层化学元素的迁移二、大规模的海水运动1.洋流●形成:盛行风是主要动力●类型:(1)按成因:风海流(主要)、密度流、补偿流(2)按性质:暖流和寒流暖流:从水温高的海区流向水温低的海区的洋流;一般也是从低纬度流向高纬度。

寒流刚好相反。

●分布规律:(1)冬季洋流的分布:图3.25;北半球中低纬度是顺时针的大洋环流,中高纬度是逆时针的大洋环流;南半球中低纬度是逆时针。

(2)西风漂流:在南半球高纬度海区,是的洋流。

北印度洋的洋流:夏季盛行西南风,所以是顺时针的大洋环流;冬季盛行东北风,是逆时针的大洋环流。

(3)北大西洋暖流:的暖流。

使北极圈内出现不冻港。

●洋流的影响:(1)对气候的影响:促动高低纬度间热量的输送和交换,平衡世界热量。

暖流具有增温增湿的作用;寒流具有降温减湿的作用。

(2)对海洋生物资源和渔场分布的影响:如,四大渔场的形成寒暖流交汇形成:纽芬兰、北海道以及北海渔场。

受离岸风影响:秘鲁渔场。

(3)对海洋航行的影响(4)对海洋污染物的影响●厄尔尼诺现象:来自秘鲁附近的海区,是赤道暖流向南流动,引起秘鲁沿岸水温升高。

引起秘鲁、厄瓜多尔形成洪涝灾害;澳大利亚、印度尼西亚旱灾。

三、水资源的合理利用1.水量的丰歉:以多年平均径流量衡量。

径流量=降水量—蒸发量。

2.水资源的分布:●水资源最丰富的大洲:亚洲。

第一节自然界的水循环相互联系的水体水在地理环境中以气态、固态和液态三种形式相互转化形成各种水体,共同构成了一个连续但不规则的圈层。

在水的三态中,气态水数量最少但分布最广;液态水数量最大,分布次之,固态水仅在高纬、高山或特殊条件下才能存在。

地球上的水体包括海洋水、陆地水和大气水,其中海洋水是最主要的,占全球水储量的96.53%。

分布在陆地上的各种水体,包括河流水、湖泊水、沼泽水土壤水、地下水、冰川水、生物水等,水量虽然只占全球水储量的3.5%,但是在自然环境中的作用非常巨大,它供应了人类生产和生活所需的淡水。

在地球淡水中,冰川是主体,全球冰川面积约占陆地面积的1/10,水量约占淡水总量的2/3,但是目前把它作为淡水资源直接加以利用的还不多。

从运动更新的角度看,陆地上的各种水体之间具有水源相互补给的关系读图思考1.河流补给是指河水的来源。

图中河流的补给可能涉及哪几种水体?2.河流与湖泊的关系十分密切。

假设河流水位与湖泊水位有差异,分析它们之间的补给关系。

水循环的过程和意义水循环是指自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈四大圈层中通过各个环节连续运动的过程。

自然界的水循环运动时刻都在全球范围内进行着,它发生的领域有:海洋与陆地之间,陆地与陆地上空之间,海洋与海洋上空之间。

海陆间的循环是指海洋水与陆地水之间通过—系列过程所进行的相互转换运动。

这是最重要的一种循环运动。

这一运动的具体过程是:广阔的海洋表面的水经过蒸发变成水汽,水汽上升到空中随着气流运行,被输送到大陆上空,其中一部分水汽在适当条件下凝结,形成降水。

降落到地面的水,一部分沿地面流动,形成地表径流;一部分渗入地下,形成地下径流。

二者经过江河汇集,最后又回到海洋。

这种海陆间的循环又称为大循环。

通过这种循环运动,陆地上的水就不断地得到补充,水资源得以再生。

降落到大陆上的水,其中一部分或全部通过陆面、水面蒸发和植物蒸腾形成水汽,被气流带到上空,冷却凝结形成降水,仍降落到大陆上,这就是陆地内循环。

人教版义务教育课程标准实验教科书高一必修一自然界的水循环教学设计第三章地球上的水第一节自然界中的水循环(一课时)第一部分:课例背景分析一、课程标准及解析(一)、课程标准原文课标中对本节的要求是“运用示意图,说出水循环的主要过程和主要环节,说明水循环的地理意义。

”(二)、课程标准解析课程标准中对《自然界中的水循环》做出了三个方面的要求:1、运用示意图,说出水循环的主要过程,即要求学生通过读图绘图归纳出水循环的主要过程。

2、水循环的主要环节,就是要求学生通过读图绘图掌握水循环的每一个环节,各环节在水循环中所起的重要作用,并思考人类对各个环节的影响会如何影响水循环。

3、说明水循环的地理意义,是本条标准的重点,要求学生通过对水循环的学习、了解并掌握水循环的意义。

二、学情分析本节课的授课对象是高一的学生,他们的年龄都在17 岁左右,这是一个由感性向理性转化、充满叛逆、矛盾和成长空间的年龄阶段。

他们已经有一定的知识储备,他们能够理解水在自然界中的存在形式。

通过前面的几章的学习,尤其是太阳对地球的影响,知道了地球因为接收太阳辐射而具备温度,因而水会蒸发,因为水循环是一个自然现象,所以他们多少对水循环有一定的了解。

他们对于阅读和使用地图已掌握了一些基本技能和方法,但要在地图中能获取的地理信息进行挖掘,甚至运用多幅地图和相关资料结合分析时,他们就有难度了,因此需要通过多读图来加强和提高学生读图用图的能力。

他们对事物已具有一定的认识和判断能力,但抽象的概念、空洞的数据对他们而言是没有吸引力的。

如:陆地上的水体的构成是无法通过数字来感受的,这就需要通过现实生活中的阻燃现象加以视觉化,将数据与学生所了解的事物联系起来并作形象的比较,从而使抽象的、空洞的变成切实的、能感受的。

三、教材分析(一)教材分析1、教材的地位和作用分析本部分教学内容是高一年级必修一第三章《地球上的水》第一节《自然界的水循环》中的重要组成部分。

教材先阐述水圈的概念与构成,水的各种形态在地球上分布范围及数量特点,接着说明陆地上各种水体之间具有水源互补的关系,为学习水循环垫下基础。