柴可夫斯基

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:2

柴可夫斯基1840年5月7日生于矿山工程师兼官办冶金工厂厂长家庭。

1859年毕业于彼得堡法律学校,在司法部任职。

1861年入俄罗斯音乐协会音乐学习班(次年改建为彼得堡音乐学院)。

1863年辞去司法部职务,献身音乐事业。

1865年毕业后,在莫斯科音乐学院任教,同时积极创作,第一批作品问世。

受富孀梅克夫人资助,1877年辞去教学工作专事创作。

1878-1885年间曾多次去西欧各国及美国旅行、演出。

1893年6月荣获英国剑桥大学名誉博士学位。

同年10月底在彼得堡指挥《第六交响曲》首次演出后不久即去世[1]。

彼得·伊里奇·柴可夫斯基是俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄罗斯民族乐派的代表人物以及世界最伟大的古典音乐作曲家之一。

值得一提的是柴可夫斯基的优秀作品与其一生的情感经历密不可分。

柴科夫斯基被认为是一位同性恋者,而正是因为柴科夫斯基对于侄子的不伦之恋带来了巨大的社会压力,致使其创作了《b小调第六“悲怆”交响曲》。

虽然侄子鲍伯确实回应了柴可夫斯基的爱慕。

然而这份不伦之恋一开始就受到社会的诸多压力和憎恶,生性敏感的柴可夫斯基痛苦难耐。

九天后他骤然辞世。

官方说法是由于霍乱,也有传言说他因同性恋身份被政府逼迫服毒。

序曲舞剧的序曲一开始,双簧管吹出了柔和的曲调引出故事的线索,这是天鹅主题的变体,它概略地勾画了被邪术变为天鹅的姑娘那动人而凄惨的图景。

全曲中最为人们所熟悉的是第一幕结束时的音乐。

这一幕是庆祝王子成年礼的盛大舞会,音乐主要由各种华丽明朗和热情奔放的舞曲组成。

在第一幕结束时,夜空出现一群天鹅,这是乐曲第一次出现天鹅的主题,它充满了温柔的美和伤感,在竖琴和提琴颤音的伴随下,由双簧管和弦乐先后奏出。

匈牙利舞《匈牙利舞》,即是匈牙利民间的《查尔达什舞》。

音乐的前半段舒缓而伤感,如舞蹈前的准备(片段3),音乐后半段节奏强烈,显示出舞蹈者的粗犷,是一首狂热的舞曲。

西班牙舞《西班牙舞》,音乐富有浓厚的西班牙民族风味,西班牙响板的伴奏色彩明亮,更加重了音乐的民族特色。

柴可夫斯基简介(2006-01-07) 柴可夫斯基简介1840年5月7日,才华横溢的俄国作曲家彼得.依里奇.柴可夫斯基出生于乌拉尔山脉附近的一个定居点。

首次记录柴可夫斯基涉足音乐的是1844年的一封信,其中提到他帮助母亲创作了一首歌《妈妈在彼得堡》。

小时候,他就有机会一直在家里听他母亲唱民歌、流行咏叹调和浪漫曲,还能听到管风琴演奏的乐曲,其中就有莫扎特的《唐.爵凡尼》(莫扎特是柴可夫斯基毕生最爱戴的作曲家),这一切在柴可夫斯基幼小的心灵中早早的播下了音乐的种子。

柴可夫斯基5岁起学习钢琴,1848年赴圣彼得堡上寄宿学校,但他的钢琴课并未停止。

1850年—1859年,他就读于法律学校,在校期间,他在由盖利.罗玛科执导的合唱团帮忙,师从鲁道尔夫.肯蒂居学钢琴,并向肯蒂居的哥哥学习和声。

毕业后,柴可夫斯基被分配到司法部,但他仍然忘不了音乐。

1861年,俄国音乐协会赞助开办了一个音乐讲习班,柴可夫斯基在讲习班任教。

一年后,他辞去了在司法部的工作,就读于刚刚成立的圣彼得音乐学院。

在安东.鲁宾斯坦和赞瑞巴的指导下,柴可夫斯基废寝忘食的钻研学习,1865年12月毕业时,以一曲根据席勒的作品改编的清唱剧而荣获银质奖章。

应尼古拉.鲁宾斯坦之邀,柴可夫斯基到莫斯科音乐学院任教。

在音乐学院的11年中,他创作了《第一钢琴协奏曲》(1875年)、芭蕾剧《天鹅湖》(1876年)。

4部歌剧、3部交响曲及众多篇幅较短的作品。

他还与民族主义作曲家的“强力五人集团”(尤其是跟其中的巴拉基列夫和里姆斯基—科萨科夫)建立了密切联系。

批评家弗拉基米尔.斯塔索夫称柴可夫斯基为“强力集团里的第六号成员”。

1875年,柴可夫斯基的精神出了问题,经过相当长时间的疗养才算康复,但病根未断。

1877年7月,柴可夫斯基与米廖科娃的婚姻出现了危机,这次危机几乎把他送上自杀的绝路。

在一片吵吵闹闹之中柴可夫斯基逃离了莫斯科,他妻子在1878年5月同意分居(他们一直没有离婚),但柴可夫斯基在这之前仍完成了3部杰作—《第四交响曲》、《小提琴协奏曲》以及歌剧《叶甫根尼.奥涅金》。

俄国作曲家柴可夫斯基的生平柴可夫斯基是19世纪俄罗斯最具影响力的作曲家之一,他的作品以浪漫主义音乐风格著称于世。

他的生平充满了创作的辛酸与成就,对音乐的贡献不可忽视。

以下将为您介绍柴可夫斯基的生平事迹。

柴可夫斯基于1840年5月7日出生在俄罗斯一个中产阶级家庭。

他从小就表现出对音乐的天赋和热爱,父母在他八岁时便给他请了一位私人音乐教师。

柴可夫斯基展现出了卓越的音乐才能,在15岁时他便开始创作自己的音乐作品。

柴可夫斯基在音乐领域的学习和职业生涯都非常成功。

他在圣彼得堡音乐学院接受过系统的音乐教育,师从知名作曲家尼古拉·鲍林和安东·鲍林。

在学院期间,他努力学习音乐理论和技巧,同时还担任了教职,教授音乐理论和作曲课程。

柴可夫斯基的创作以交响乐和室内乐为主。

他创作了六部交响乐,例如著名的《第五交响曲》和《第六交响曲》。

这些作品展现了他对音乐情感和人类命运的深刻理解。

另外,他还创作了一系列受欢迎的钢琴曲、歌曲和芭蕾舞剧配乐,其中最著名的作品是芭蕾舞剧《天鹅湖》和《胡桃夹子》。

尽管柴可夫斯基在音乐创作中取得了巨大的成功,但他的个人生活却充满了困扰和痛苦。

他是同性恋者,在当时的社会环境下,这一点对他的心理和情感造成了很大的折磨。

他曾与安托宁·阿方索维奇结婚,但这段婚姻并没有给他带来真正的幸福。

柴可夫斯基的内心痛苦也在一定程度上影响了他的创作。

柴可夫斯基的生命在1893年突然终结,他去世时享年53岁。

关于他的死因有很多争议,一些说法认为他是因为霍乱而去世,而另一些说法则认为他自杀身亡。

无论真相如何,柴可夫斯基的离世给音乐界带来了巨大的损失。

他的作品影响了许多后来的作曲家,成为浪漫主义音乐的重要代表。

总结起来,柴可夫斯基是一位杰出的俄罗斯作曲家,他的音乐作品充满了情感和激情。

他的生平虽然充满了困扰和痛苦,但他依然通过音乐表达了自己独特的才华和创造力。

柴可夫斯基的作曲风格深受后人喜爱和尊重,他的音乐将继续影响着世界。

名词解释柴可夫斯基

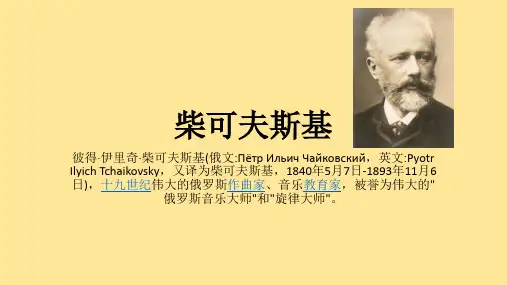

彼得·伊里奇·柴可夫斯基, 1840年5月7日—1893年11月6日),十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”。

中国乐迷亲切称之为“老柴”,俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄罗斯民族乐派的代表人物以及世界最伟大的古典音乐作曲家之一。

作品擅长内心刻画,凝重深沉,旋律和配器富于民族性、表现性。

前期作品一般较为明朗乐观,后期则更具悲剧性。

柴可夫斯基的作品非常广泛,包括《叶甫盖尼·奥涅金》、《黑桃皇后》等11部歌剧;《天鹅湖》等3部芭蕾舞剧;《汉姆雷特》等2部戏剧配乐;《罗密欧与朱丽叶》等6部交响曲;《C大调弦乐小夜曲》等9部管弦乐曲;《小提琴协奏曲》等6部乐队与独奏乐器曲;以及室内乐、钢琴曲11首,还有歌曲、教堂音乐等。

着作有《实用和声指南》(1871)等4部。

柴可夫斯基钢琴曲

柴可夫斯基(1840-1893)是俄罗斯和世界上最伟大的古典钢琴曲

作曲家。

他的作品被誉为华丽的、富有圣洁魅力的钢琴曲,他的钢琴

曲无论从风格还是形式都是独特的,十分动人。

他的著名作品包括

《行板》、《莫扎特华尔兹》、《霍洛维茨舞曲》、《匈牙利舞曲》、《意大利舞曲》、《汉斯·马勒行板》等,这些作品充满了柴可夫斯

基浓郁的东欧风情。

柴可夫斯基的其他作品也是不容忽视的,如《小

步舞曲》《悲怆小夜曲》、《第三随想曲》、《蝴蝶》、《梦幻曲》、《晚安之歌》等等。

这些作品使柴可夫斯基的钢琴曲成为经典,深受

音乐家和乐迷的青睐。

柴可夫斯基的钢琴曲音乐语言是繁复的和有趣的,将他的朴实风

格和爆发力巧妙地结合起来,融入节奏和旋律,创造出一种新的音乐

语言。

柴可夫斯基的变奏和饱满而富有变化的旋律使他的钢琴曲受到

了欢迎,他的变奏也被一再用于舞台剧中的配乐。

柴可夫斯基把钢琴

演奏技巧融入到他的作品中,并利用技巧和情感表达他对音乐的理解,他的钢琴曲有强烈的节奏感和情绪化,充满了动人的气氛。

柴可夫斯基的作品充满着浪漫主义,他喜欢以激情的、壮丽的乐

曲带给听众思想上的满足和心灵上的愉悦,他用钢琴声音表达他的情感,使他的钢琴曲充满了温馨、动人的气氛。

他的钢琴曲以变化富有

幻想的旋律拼装而成,犹如一个华丽的画卷,营造出一种神秘而诱人

的气氛。

柴可夫斯基的钢琴曲也可以给人们带来快乐与喜悦。

他那充

满活力的节奏和令人陶醉的旋律,让听众们聆听他音乐时,能产生一

种舒适、快乐的感觉,把心灵带入一片祥和、宁静的世界里。

彼得•伊里奇•柴科夫斯基是俄国作曲家,1840年生于俄罗斯一个工程师家庭,他幼年便已显出钢琴即兴演奏的天分,1848年,全家搬到圣彼得堡,开始学习钢琴和作曲,后又被送到一家严格的法律学校去读书,毕业后在司法部工作,然而他本人却并不喜欢这个职业。

1862年入彼得堡音乐学院从安东•鲁宾斯坦学习作曲,后赴莫斯科音乐学院任教。

1877-1890年获得梅克夫人资助,摆脱繁重的教学工作,专心从事创作。

在这段时期里,柴可夫斯基四处旅游并巡回演出并交往了很多像格里格、勃拉姆斯等优秀的作曲家。

他勤奋的工作,在音乐的各种题材上都大显身手,创作出极其优秀的作品,《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《叶甫根尼奥涅金》、《1812序曲》、《第六交响曲》等优秀作品都成为传世之作。

但在柴可夫斯基一生的众多作品中,《第六“悲怆”交响曲》被人们认为是他的代表之作。

作品中充满了自传式的悲剧特点,成为十九世纪末叶交响乐创作的高峰,很值得人们赏析和学习。

柴可夫斯基的最后三部戏剧性交响曲(《第四交响曲》到《第六交响曲》),由于思想内容和情绪氛围彼此相近,时常被总称为悲剧三部曲。

这三部作品在揭示人的精神悲剧以及个人同遭遇现实之间的尖锐矛盾方面,都达到了真正的哲学深度,其中每一部作品分别反映出悲剧发展的不同阶段;《第四交响曲》可以说是悲剧的第一幕,展示了个人的悲剧性体验的内心世界;作为悲剧的第二幕,《第五交响曲》表现出险恶力量的寒冷气息;至于《第六交响曲》,是他的最后一步交响曲,是带有总结性的代表作,是他全部创作的终结,反映的是个人的悲惨遭遇,阴暗的力量终于用前所未有的威力把悲剧的主人公拖向死亡。

一、创作背景1893年10月28日,柴科夫斯基交响曲创作领域里的最后一部作品——第六交响曲《悲怆》,由作曲家亲自指挥,在圣•彼得堡首演,反应不佳。

也许是由于这部乐曲惶惑不安的情绪和异样的阴暗使他碰壁。

但是,当柴科夫斯基死后,此曲再演,也许是由于听众懂得了它的含义,场内一片哭泣。

柴可夫斯基最著名的八大作品柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky,1840 - 1893)被誉为浪漫主义音乐的代表人物之一,他的作品影响世界范围内的常规音乐创作,并在20世纪成为西方经典音乐的重要组成部分。

以下是柴可夫斯基最著名的八大作品。

1. 《天鹅湖》《天鹅湖》是柴可夫斯基最知名的芭蕾舞剧之一,由4幕组成,最早于1877年首演。

这个故事描述了贵族少女奥德丽梦想和爱情的复杂关系,以及夜晚在一个神秘达成公约的美丽天鹅的转变。

她与邪恶的巫婆罗特巴臣之间的冲突是戏曲主题中令人难忘的部分。

音乐中融入了华丽的弦乐和管弦乐队的演奏,受到了广泛的赞誉。

这个著名的芭蕾舞剧至今仍在许多国家的舞台上演出。

2. 《胡桃夹子》梦幻般的故事情节及其优美的音乐使这个芭蕾舞剧成为圣诞和新年假期时最受欢迎的表演之一。

《胡桃夹子》是柴可夫斯基于1892年创作的,主要讲述一个神奇王国中一个小男孩在圣诞晚上邂逅一个神奇女孩的故事。

这个故事激发了柴可夫斯基独特的音乐创作灵感,他在作品中充分展现了他对于声音和乐器的驾驭,使得该曲成为他最具代表性的作品之一,并受到广泛赞誉。

3. 《1812序曲》《1812序曲》是柴可夫斯基的代表作之一,于1880年创作。

这首交响乐曲由炮声、铜管乐器和管弦乐队交替演奏,生动地描绘了1812年俄国与拿破仑法国之间的战争。

1882年5月,在俄罗斯沙皇亚历山大三世的要求下,这首曲子被用于莫斯科克里姆林宫的奠基仪式上。

《1812序曲》从此成为了柴可夫斯基最著名的作品之一,也成为了庆祝纪念日和国庆节等场合的定番曲目。

4. 《罗密欧与朱丽叶》这是柴可夫斯基创作的另一首芭蕾舞剧音乐,讲述了莎士比亚名著中的经典爱情故事。

这个故事被称为“世界上最伟大的爱情故事”之一,它在西方文学和艺术中有着重要的地位。

柴可夫斯基在音乐中巧妙地表现了这个故事的情感丰富性,其中包括浪漫、痛苦、恐惧和希望等等,使得到了观众和评论家的高度评价。

柴科夫斯基彼得·伊里奇·柴科夫斯基(俄文:ПётрИльичЧайковский,英文:Peter Ilyich Tchaikovsky)又译为柴可夫斯基(1840 年 5 月 7 日— 1893 年11 月 6 日),是伟大的俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄罗斯民族乐派的代表人物。

其风格直接和间接地影响了好多此后者。

音乐大师柴科夫斯基几乎是全球最受欢迎的“古典”作曲家。

他在作品中流淌出的感情时而热忱豪放,时而细腻委婉。

他的音乐拥有激烈的感染力,充满激情,乐章抒怀又华美,并带有激烈的管弦乐风格。

这些都反应了作曲家极端情绪化、郁闷敏感的性格特色——会忽然精神不振,又会在忽然之间充满了乐观精神。

柴科夫斯基对过上“正常”家庭生活的盼望,与他的同性恋本性的矛盾,使他一世都充满了难过的挣扎,这亦反应在他的音乐里,特别是后期的交响乐作品中。

在柴科夫斯基的大多数音乐里,我们都能够清楚地感觉到民族文化的影响——他将民族文化与西方交响乐传统成功地交融在一同。

尽管柴科夫斯基结纳了“强力公司”,可是他一直没有加入任何一个民族主义团体。

柴科夫斯基曾写道:“至于我对音乐里俄罗斯元素的关注,是因为我常年生活在异国。

在我年幼的时候,俄罗斯民族音乐没法描述的漂亮就已经充满了我的生命。

”柴科夫斯基出生于乌拉尔的伏特金斯克城,父亲是一个冶金工厂的厂长兼工程师;他的童年是在一个典型的富饶的贵族家庭中度过的。

从小在母亲的教育放学习钢琴,因为父亲的反对,进入法学院学习,毕业此后在法院工作。

22 岁时柴科夫斯基离职,进入圣彼得堡音乐学院,跟从安东·鲁宾斯坦学习音乐创作,成绩优异。

毕业后,在尼古拉·鲁宾斯坦(安东·鲁宾斯坦的弟弟)的邀请下,担当莫斯科音乐学院教授。

柴科夫斯基身体柔弱,性格内向并且柔弱,感情丰富,与疯狂崇敬自己的女学生的婚姻破碎后,妄图自杀,他的朋友把他送到外国休养。

他被以为有同性恋偏向,并且在当时的社会环境中向来试图压制,所以存心见以为这是婚姻破碎的原由。

作曲家柴可夫斯基是谁柴可夫斯基是俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄国民族乐派的代表人物。

下面是店铺搜集整理的作曲家柴可夫斯基的简介,希望对你有帮助。

作曲家柴可夫斯基的简介彼得·伊里奇·柴科夫斯基(俄文:Пётр Ильич Чайковский,英文:Peter·Ilyich·Tchaikovsky)又译为柴可夫斯基(1840年5月7日—1893年11月6日),十九世纪伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的俄罗斯音乐大师;他的音乐是俄罗斯文化在艺术领域内的最高成就之一;其风格直接和间接地影响了很多后者。

他的作品反映了沙皇专制统治下的俄国广大知识阶层的苦闷心理和对幸福美满生活的深切渴望;着力揭示人们的内心矛盾,充满强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩,主要音乐作品有歌剧《叶甫根尼·奥涅金》、《黑桃皇后》、芭蕾舞剧《天鹅湖》、《胡桃夹子》、《睡美人》及六部交响曲、三部钢琴协奏曲、小提琴协奏曲、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》,音乐会序曲《1812》等。

作曲家柴可夫斯基的生平柴科夫斯基出生于1840年5月7日,在沃特金斯克 Votkinsk 。

他是歌剧作家,舞剧作家,翻译家Modest Ilyich Tchaikovsky的兄长(大了几十年)。

柴科夫斯基从5岁开始学钢琴,几个月以后,就能熟练演奏Friedrich Kalkbrenner的作品Le Fou。

在1850年,他的父亲被任命为圣彼德堡国立大学校长。

于是,年轻的柴科夫斯基接受了非常好的基础教育,并且在音乐系主任的指导下,继续学习钢琴。

与此同时,柴科夫斯基和意大利大师Luigi Piccioli相识,后者使他的兴趣从德国音乐,转向了吉奥阿基诺·罗西尼、文琴佐·贝利尼、葛塔诺·多尼采蒂。

柴科夫斯基的父亲放纵了儿子对音乐的喜爱,他资助了儿子师从一位从纽伦堡来的知名钢琴老师Rudolph Kündinger。

柴可夫斯基

柴可夫斯基(1840-1893)是俄罗斯最伟大的作曲家。

他出生在俄国维亚特斯基省的一个贵族家庭,10岁在彼得堡法律学校读书时,便开始学习钢琴和作曲。

23岁入彼得堡音乐学院学习作曲,毕业后到莫斯科音乐学院任教。

1877年,他辞去音乐学院的教授职务,在梅克夫人的资助下,从事专业音乐创作,很多优秀作品便是这时期所作的。

1893年10月28日,柴可夫斯基在彼得堡亲自指挥演出他的代表作品《第六交响曲》,9天后便离开了人世。

柴可夫斯基的作品繁多,体裁广泛,仅大型作品就有:10部歌剧,以《叶甫盖尼·奥涅金》和《黑桃皇后》最为著名;6部交响曲,以《第五交响曲》和《第六交响曲》最为著名;4部协奏曲,以《降b小调第一钢琴协奏曲》和《D大调小提琴协奏曲》最为著名;3部舞剧——《天鹅湖》、《睡美人》和《胡桃夹子》;以及幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》、《一八一二序曲》、《意大利随想曲》和钢琴套曲《四季》等等。

他的作品被称为“俄罗斯之魂”。

柴可夫斯基的音乐真挚、热忱,注重对人的心理的细致刻画,充满感人的抒情性,同时又带有强烈的、震撼人心的戏剧性。

他的旋律具有俄罗斯民族那种特有的风格,他的和声浓重、丰满,显露着作曲家本人的个性气质,富有难以言传的魅力。

一百多年来,柴可夫斯基的音乐作品,以深刻的思想内容和高度的艺术性,广为世界人民喜爱,成为人类音乐宝库中的珍品。

柴可夫斯基小故事

柴可夫斯基是俄罗斯最著名的作曲家之一,他的音乐深受人们的

喜爱。

据说他的一些音乐作品,如交响曲《命运》和芭蕾舞剧《天鹅湖》,都是在他心情郁郁寡欢的时候创作的。

柴可夫斯基生于19世纪,他的家庭并不富裕,但父母对他的教

育非常重视。

他从小就表现出对音乐的天赋和热爱。

虽然他曾经从事

过一段时间的公务员和教育工作,但他一直坚持自己的音乐梦想,并

最终成为了一位成功的作曲家。

柴可夫斯基的音乐风格非常独特,他的作品蕴含着丰富的情感和

思想,深深地触动着人们的心灵。

他一生创作了众多经典的音乐作品,至今仍被世人传颂不衰。

虽然柴可夫斯基早逝,但他留下的音乐作品,却将他的名字铭刻

在了历史的长河中。

柴可夫斯基 第五交响曲

崔 昊

• 彼得 伊里奇 柴科夫斯基,是俄罗斯浪漫乐派作曲家,也是俄国民族乐派的代表人物。

其风格直接和间接地影响了很多后来者。

•柴科夫斯基几乎是全世界最受欢迎的 古典 作曲家。

他在作品中流淌出的情感时而热情奔放,时而细腻婉转。

他的音乐具有强烈的感染力,充满激情,乐章抒情又华丽,并带有强烈的管弦乐风格。

这些都反映了作曲家极端情绪化、忧郁敏感的性格特征 会突然萎靡不振,又会在突然之间充满了乐观精神。

•柴科夫斯基对过上 正常 家庭生活的渴望,与他的同性恋天性的矛盾,使他一生都充满了痛苦的挣扎,这亦反映在他的音乐里,尤其是晚期的交响乐作品中。

在柴科夫斯基的大部分音乐里,我们都可以清晰地感受到民族文化的影响 他将民族文化与西方交响乐传统成功地融合在一起。

尽管柴科夫斯基结识了 强力集团 ,但是他始终没有加入任何一个民族主义团体。

柴科夫斯基曾写道: 至于我对音乐里俄罗斯元素的关注,是由于我常年生活在异国。

在我年幼的时候,俄罗斯民族音乐无法描述的美丽就已经充满了我的生命。

关于第五交响曲

• 小调第五交响曲,俄罗斯作曲家柴可夫斯基作于 年。

在本交响曲创作之前,柴可夫斯基曾长期移居西欧,所以此间他的作品也就显示出 西欧派 的色彩。

此交响曲是他回到俄国定居后创作的,曲中融入了他对莫扎特音乐的思慕,全曲采用由贯穿始终的 命运 主题所构成的循环形式,这些对柴可夫斯基而言都是新的尝试。

柴科夫斯基在原作的札记中指出: 这一作品是从完全听从命运,到对命运发生怀疑,最后决心通过斗争来克服悲惨的命运,表现的是肯定生活的思想。

年,柴可夫斯基在给他的友人梅克夫人的信中指出: 我虽然还不很老,但已经开始感到年龄的威胁,身体极容易疲倦,精神不比往常。

无论弹钢琴,还是夜里读书,都感到非常吃力。

可见这一作品是他在健康状况不佳的时候完成的,曲中所体现出来的 与命运斗争 的主题,或许与此有关。

第一乐章

•第一乐章,行板,转朝气蓬勃的快板,奏鸣曲式。

行板, 小调, 拍子的序奏开头,单簧管呈现凝重、阴沉的旋律即为本交响曲的中心旋律,它在四个乐章中都会露面。

一般都把这一中心旋律视为 命运 ,但它只是微弱、暗淡地暗示着某种不可预期的凶兆。

进入主部以后 转成生气蓬勃的快板 富有节奏感的旋律,据说是取材自波兰的民谣。

第二乐章

• 第二乐章,略带自由感的如歌行板, 大调, 拍子,三段体。

乐章的主旋律甜美而兼有肃穆、伤感 充满期盼与憧憬。

双簧管演奏的副旋律中注入了温柔而具有抚慰力量的女性光辉。

第三乐章

• 第三乐章 中庸的快板, 大调, 拍子,圆舞曲,三段体。

摒弃了传统的谐谑曲而使用圆舞曲乃是柴科夫斯基的新尝试, 以艳丽的旋律为中心的梦幻式圆舞曲,给予听众一种飘渺的感觉。

第四乐章

• 第四乐章,终曲,庄严的行板转活泼的快板,回旋奏鸣曲形式。

序奏为 大调, 拍子,实际上是全曲 中心旋律 的大调形式,开始是弦乐合奏,接着在弦乐器以三连音装饰之下,管乐合奏庄严地呈现。

此乐章庄严、雄壮,仿佛在高唱 战胜悲哀 的凯歌一般,又以人类的力量最终战胜了命运而告终。