临界温度及“气”与“汽”的区别

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:3

异丁烷的临界温度和临界压力异丁烷是一种常见的烷烃化合物,其临界温度和临界压力是研究该物质性质的重要参数。

临界温度是指在一定压力下,液相和气相之间的界限温度,超过这个温度将无法将异丁烷压缩成液体;而临界压力则是在临界温度下,液气两相能够保持平衡的最小压力值。

对于异丁烷这种物质,其临界温度和临界压力的研究对于理解其在不同条件下的相态行为和应用有着重要的意义。

异丁烷的临界温度为大约151摄氏度,临界压力为约33.8巴。

这意味着在超过151摄氏度的温度下,即使增加压力也无法将异丁烷压缩成液体,而在低于临界温度但高于临界压力的条件下,异丁烷将处于临界状态,表现出液体和气体的混合物性质。

对于异丁烷临界温度和临界压力的研究,不仅可以帮助我们理解其在高温高压条件下的行为,还可以为相关工业领域的应用提供重要参考。

例如,在石油化工生产中,异丁烷作为一种重要的原料和溶剂,在裂化和合成反应中发挥着关键作用。

了解其临界温度和临界压力,有助于设计和控制反应装置,提高生产效率和产品质量。

此外,异丁烷的临界温度和临界压力还与其在环境保护和安全方面的应用密切相关。

在液化石油气(LPG)等石油产品的储运过程中,了解异丁烷等组分的相态行为是确保安全生产和运输的重要基础。

对于异丁烷的临界特性有着深入的了解,可以帮助我们有效预防事故和减少环境污染。

除了科研和工业应用外,异丁烷的临界温度和临界压力还有着广泛的理论研究意义。

通过研究其相态行为和热力学性质,可以深入探讨物质在极端条件下的表现和相互作用规律,为物理化学领域的发展提供新的思路和方法。

在超临界流体技术、热力学建模等方面,异丁烷临界温度和临界压力的研究也展现出了其重要的应用前景。

总的来说,异丁烷的临界温度和临界压力作为研究对象具有重要的科学意义和应用价值。

通过深入探讨其临界特性,可以促进相关领域的发展和进步,为社会经济的可持续发展做出积极贡献。

希望未来能有更多的研究投入到异丁烷临界温度和临界压力的探究中,为相关领域的发展开拓新的领域和视野。

简单一点,水在大气压下100度气化,蒸汽温度也是100度,这是所谓临界状态,要再加热蒸汽,麻烦,那么加压,提高水的气化点,就是超临界了,高温蒸汽的能源利用效率高,亚临界,170MPa,535;超临界,250MPa,560℃,超超临界,300MPa,600℃.至于液态变成气态,不临界也是这样.火力发电机组,以容量划分,分为小机(10万千瓦及以下机组)、大机(20万千瓦、30万千瓦、60万千瓦、100万千瓦、130万千瓦等)。

还可划分为亚临界机组、超临界机组、超超临界机组、联合循环机组。

亚临界、超临界、超超临界发电机组,主要是就蒸汽的压力与温度参数而言:亚临界,170ata,535;超临界,240ata,560℃℃;超超临界,300ata,600℃。

在超临界与超超临界状态,水由液态直接成为汽态(由湿蒸汽直接成为过热蒸汽、饱和蒸汽),热效率高。

因此,超临界、超超临界发电机组已经成为国外,尤其是发达国家主力机组。

燃气轮机燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机。

燃气轮机的工作过程是,压气机(即压缩机)连续地从大气中吸入空气并将其压缩;压缩后的空气进入燃烧室,与喷入的燃料混合后燃烧,成为高温燃气,随即流入燃气透平中膨胀作功,推动透平叶轮带着压气机叶轮一起旋转;加热后的高温燃气的作功能力显著提高,因而燃气透平在带动压气机的同时,尚有余功作为燃气轮机的输出机械功。

燃气轮机由静止起动时,需用起动机带着旋转,待加速到能独立运行后,起动机才脱开。

燃气轮机由压气机、燃烧室和燃气透平等组成。

压气机有轴流式和离心式两种,轴流式压气机效率较高,适用于大流量的场合。

在小流量时,轴流式压气机因后面几级叶片很短,效率低于离心式。

功率为数兆瓦的燃气轮机中,有些压气机采用轴流式加一个离心式作末级,因而在达到较高效率的同时又缩短了轴向长度。

燃烧室和透平不仅工作温度高,而且还承受燃气轮机在起动和停机时,因温度剧烈变化引起的热冲击,工作条件恶劣,故它们是决定燃气轮机寿命的关键部件。

![《气体充装安全技术》复习题[1]](https://uimg.taocdn.com/0e2c7228783e0912a2162a54.webp)

《气体充装安全技术》复习题一、名词解释:1、分子:构成物质且保持这种物质性质的最小微粒。

2、原子:是化学变化中的最小微粒。

3、元素:性质相同的同一种类原子叫做元素。

4、临界温度:如果气体高于这一温度时,不论对其施加多大压力,都有不能使用使之液化。

5、临界压力:气体在临界温度下,使其液化所需要的最小压力,称为临界压力。

6、气化:物质从液态变成气态的过程叫汽化。

7、瓶装气体:以压缩、液化、溶解、吸附形式装瓶贮运的气体。

8、液化气体:临界温度等于或大于 -10℃的气体,是高压液化气体和低压液化气体的统称。

9、永久气体:临界温度小于-10℃的气体。

10、可燃性气体:凡遇火、受热或与氧化性气体接触能燃烧或爆炸的气体,统称为可燃性气体。

11、压缩气体:永久气体、液化气体和溶解气体的统称。

12、高压液化气体:临界温度等于或大于-10℃,且等于或小于70 ℃的气体。

13、溶解气体:在压力下溶解于瓶内溶剂中的气体。

14、复合气瓶:是指气瓶由两种及两种以上材料制成的气瓶。

如玻璃钢气瓶等。

15、充装系数:标准规定的气瓶单位水容积允许充装的最大气体质量。

16、残液:液化石油气在使用温度下,不易气化而残留于气瓶内的那部分。

17、气瓶事故:把瓶装气体在充装、贮存、运输及使用过程中出现的火灾、爆炸,致使人员伤亡、设备建筑破坏;有毒气体气瓶泄漏或破裂而造成的毒害等,称为气瓶事故。

18、事故:人们把凡是引起人身伤亡、导致生产中断或造成财产损失的事件称为事故。

二、判断题:1、压强跟气体压缩程度有关,也就是说跟单位积内的分子数或气体的的密度有关。

(√)2、气体压强跟它的温度无关。

(×)3、自然界中物质所呈现的聚集状态(或称形态)通常有气态、液态和固态三种;(√)4、温度不变时,一定质量的气体的压强跟它的体积成反比;(√)5、一定质量的气体若体积不变,则其压强与热力学温度成反比;(×)6、气体在临界温度下,使其液化所需要的最小压力,称为临界压力;(√)7、永久气体在充装时以及在允许的工作温度下贮运和使用过程中均为气态;(√)8、特种气的定义是:为满足特定用途的单一气体;(×)9、燃烧、爆炸的共同点:燃烧和爆炸本质上都是可燃物质的氧化反应;(√)10、氧气的化学性质特别活泼,除贵重金属—金、银、铂以及惰性气体外,所有元素都能与氧气发生反应。

临界温度和临界压力因为任何气体在一点温度和压力下都可以液化,温度越高,液化所需要的压力也越高,但是当温度超过某一数值时,即使在增加多大的压力也不能液化,这个温度叫临界温度,在这一温度下最低的压力就叫做临界压力,例如:水的临界温度为374.15℃,临界压力为225.65kgf/cm2;,氨的临界温度为132.4℃,临界压力为115.2kgf/cm2;。

通常我们所见到的物质常以三种形态存在,即固体、液体和气体。

形态是物质的一种属性,不同物质的形态有所不同,如铁是固体,水是液体,空气是气体等。

一种物质所具有的形态与其所存在的客观条件有关,并非永恒不变。

例如,在一般情况下二氧化碳是气体,但在一定的低温和一定压力下也可以是液体或固体(俗称干冰)。

其它物质的形态也同样随着外界条件的变化而改变。

气体变成液体的过程叫做气体的液化。

对气体能否变成液体的问题是有个认识过程的。

早在19世纪以前,曾认为气体本质上就是气体,不能使之改变。

只是在19世纪20年代,人们才成功地用加大压力的办法做氨气、氯气、二氧化碳及其它一些气体变成液体。

但是还有许多其它气体(如组成空气的主要成分——氮气和氧气),虽然作了很大努力,也不能使之液化。

因此,人们曾错误地认为当时还不能液化的这些气体是“永久气体”,这种形而上学的观点,阻碍了人们进一步研究如何使空气液化的工作。

随着科学的不断发展,人们逐渐认识到:组成物质的分子间都存在相互吸引和相互排斥的两种作用力,当分子间相互排斥力>分子间相互吸引力时,物质的气体;当分子间的相互吸引力>分子间的相互排斥力或至少等于排斥力的时候,气体才有可能转变为液体。

分子间的相互吸引作用,实际上可以认为不依赖于温度;相反,由分子的相互撞击而引起互相排斥作用则强烈地依赖于温度,所以只有当气体的温度降低到一定程度时,才有可能使分子间的吸引作用≥分子间的排斥作用。

即才有可能使气体变为液体。

这种使分子间的吸引作用等于分子间的排斥作用时,所许可存在的最高温度叫做该气体的临界温度。

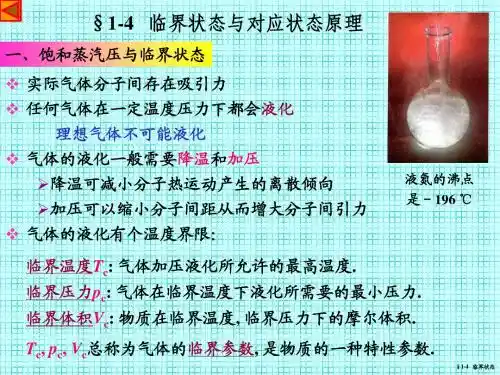

什么是临界温度和临界压力Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998什么是临界温度和临界压力简单地说,临界温度就是某种气体能压缩成液体地最高温度,高于这个温度,无论多大压力都不能使它液化。

这个温度对应地压力就是临界压力。

1869年Andrews首先发现临界现象.任何一种物质都存在三种相态----气相、液相、固相。

三相呈平衡态共存的点叫三相点。

液、气两相呈平衡状态的点叫临界点。

在临界点时的温度和压力称为临界温度和临界压力。

不同的物质其临界点所要求的压力和温度各不相同。

超临界流体(SCF)是指在临界温度和临界压力以上的流体。

高于临界温度和临界压力而接近临界点的状态称为超临界状态。

处于超临界状态时,气液两相性质非常接近,以至于无法分辨,故称之为SCF.自从1869年Andrews首先发现临界现象以来,各种研究工作陆续开展起来,其中包括1879年Hannay和Hogarth 测量了固体在超临界流体中的溶解度,1937年Michels等人准确地测量了CO2近临界点的状态等等。

在纯物质相图上,一般流体的气-液平衡线有一个终点——临界点,此处对应的温度和压力即是临界温度(Tc)和临界压力(Pc)。

当流体的温度和压力处于Tc和Pc之上时,那么流体就处于超临界状态(supercritical状态,简称SC 状态)。

超临界流体的许多物理化学性质介于气体和液体之间,并具有两者的优点,如具有与液体相近的溶解能力和传热系数,具有与气体相近的黏度系数和扩散系数。

同时它也具有区别于气态和液态的明显特点:(1)可以得到处于气态和液态之间的任一密度;(2)在临界点附近,压力的微小变化可导致密度的巨大变化。

由于黏度、介电常数、扩散系数和溶解能力都与密度有关,因此可以方便地通过调节压力来控制超临界流体的物理化学性质。

与常用的有机溶剂相比,超临界流体特别是SC CO2、SC H2O还是一种环境友好的溶剂。

临界状态气体:理解其特性和应用

在物理学和工程学中,临界状态气体是一个重要的概念。

当气体处于临界状态时,其表现出一些特殊的物理特性,使得气体可以被高效地利用和应用。

本文将详细探讨临界状态气体的概念、特性和应用。

首先,让我们了解什么是临界状态气体。

当气体处于一定的温度和压力条件下,它达到了一个特定的状态,被称为临界状态。

在这个状态下,气体的密度、粘度、扩散系数和热传导系数等物理参数都达到了一个极值。

这意味着气体在临界状态下具有特殊的流动和传热特性。

接下来,我们来探讨临界状态气体的特性。

当气体处于临界状态时,其密度和粘度达到最大值,扩散系数和热传导系数也表现出不同的变化。

这些特性的变化使得气体在临界状态下具有更高的传热性能和流动性能。

因此,临界状态气体在许多领域都有广泛的应用。

在实际应用中,临界状态气体被广泛应用于能源、化工、航空航天和环保等领域。

例如,在核能领域,临界状态气体可以用于控制核反应的速率和温度;在化工领域,临界状态气体可以用于高效地进行化学反应和分离过程;在航空航天领域,临界状态气体可以用于推进器和发动机的燃烧过程;在环保领域,临界状态气体可以用于处理工业废气和污染物。

总之,临界状态气体是一个重要的物理概念,其在许多领域都有广泛的应用。

通过深入了解临界状态气体的特性和应用,我们可以更好地利用气体的性能,推动相关领域的发展和创新。

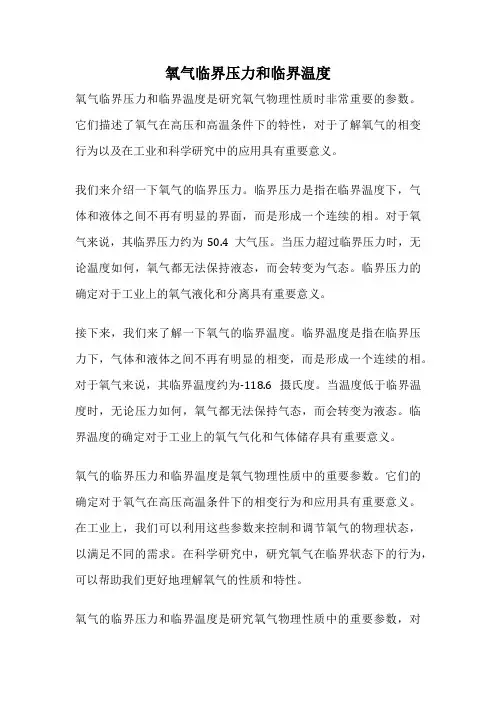

氧气临界压力和临界温度

氧气临界压力和临界温度是研究氧气物理性质时非常重要的参数。

它们描述了氧气在高压和高温条件下的特性,对于了解氧气的相变行为以及在工业和科学研究中的应用具有重要意义。

我们来介绍一下氧气的临界压力。

临界压力是指在临界温度下,气体和液体之间不再有明显的界面,而是形成一个连续的相。

对于氧气来说,其临界压力约为50.4大气压。

当压力超过临界压力时,无论温度如何,氧气都无法保持液态,而会转变为气态。

临界压力的确定对于工业上的氧气液化和分离具有重要意义。

接下来,我们来了解一下氧气的临界温度。

临界温度是指在临界压力下,气体和液体之间不再有明显的相变,而是形成一个连续的相。

对于氧气来说,其临界温度约为-118.6摄氏度。

当温度低于临界温度时,无论压力如何,氧气都无法保持气态,而会转变为液态。

临界温度的确定对于工业上的氧气气化和气体储存具有重要意义。

氧气的临界压力和临界温度是氧气物理性质中的重要参数。

它们的确定对于氧气在高压高温条件下的相变行为和应用具有重要意义。

在工业上,我们可以利用这些参数来控制和调节氧气的物理状态,以满足不同的需求。

在科学研究中,研究氧气在临界状态下的行为,可以帮助我们更好地理解氧气的性质和特性。

氧气的临界压力和临界温度是研究氧气物理性质中的重要参数,对

于工业应用和科学研究具有重要意义。

通过对这些参数的研究和应用,我们可以更好地控制和利用氧气,推动工业和科学的发展。

超临界和超超临界的概念一、水蒸气的热力学特性物质由液态变为汽态的现象称为汽化,汽化通常有两种方式:蒸发和沸腾。

蒸发是液体表面缓慢的汽化现象,它在任何温度下都会发生;沸腾是液体表面和内部同时发生的剧烈汽化现象它相对于一定的压力,只能在一定的温度下发生,该沸腾温度称为沸点。

一般而言,同样条件下,不同液体的沸点是不同的;同种液体,压力越高,沸点越高。

沸腾时气体与液体共存,两者温度相同,沸腾过程中,温度始终保持为沸点。

将装有水的容器密闭起来,保持一定温度,显然,水会汽化,随着水的汽化,水面上部空间的水蒸气增多,即蒸汽压力要升高,蒸汽压力升高使蒸汽液化速度加快,而使水汽化速度减慢,到某一时刻,当水汽化速度与水蒸气液化速度相同时,容器内水量和空间水蒸气量不再变化。

我们把这时汽、液两相达到平衡时的状态称为饱和状态。

这种平衡状态不是静态的平衡,而是一种动态平衡,即汽化、液化过程仍在进行,只是汽化速度与液化速度相同而已。

处于饱和状态下的水和水蒸气分别称为饱和水与饱和蒸汽。

此时饱和水与饱和蒸汽的压力和温度相同,称为饱和压力与饱和温度。

这种蒸汽和水共存的状态称为湿饱和蒸汽。

如果对容器进行加热,那么水的汽化会加快,水逐渐减少,水蒸气逐渐增多,直至水全部变为蒸汽,这时的蒸汽称为干饱和蒸汽。

当水温低于饱和温度时,称为过冷水,或未饱和水。

如果对干饱和蒸汽继续进行加热,使蒸汽温度进一步升高,这时的蒸汽称为过热蒸汽,其温度超过饱和温度的值,称为过热度。

临界点(相变点):一个大气压下的水的饱和温度为100℃。

随着压力增加,水的饱和温度也随之增加,汽化潜热(从饱和水加热到干饱和蒸汽所需热量)减小,水和汽的密度差也随之减小。

当压力提高到221.2bar时,汽化潜热为零,汽和水的密度差也为零,该压力称之为临界压力。

水在该压力下加到374.15℃时,即全部汽化,此时的饱和水和饱和蒸汽已不再有区别,该温度称之为临界温度。

二、超临界机组的概念水作为火力发电机组热力系统的常用工质,具有其自身的物理特性,在压力较低的情况下当水被加热成为水蒸气的过程中,有一个汽、水共存的汽化阶段。

气体在临界温度附近吸附行为的实验研究首先,我们需要了解什么是临界温度。

临界温度是指液体和气体之间的相变温度。

在临界温度以下,气体可以被液体吸附,而在临界温度以上,气体和液体之间的分子间相互作用会变得较弱,气体不能被液体吸附。

针对气体在临界温度附近的吸附行为,有多种实验方法可以研究。

下面将介绍几种常见的实验方法。

首先是吸附等温线实验。

吸附等温线实验是最常用的研究气体吸附行为的方法之一、实验过程中,首先需要制备一定质量的吸附剂,例如活性炭、分子筛等固体材料。

然后,将吸附剂放置在恒温恒压下暴露于气体中一段时间,使气体与吸附剂接触并发生吸附作用。

随着吸附过程的进行,记录下吸附剂上气体的质量变化。

通过处理实验数据,可以获得不同温度下的吸附等温线,分析气体在临界温度附近的吸附行为特征。

其次是吸附热实验。

吸附热实验可以测定在吸附过程中释放或吸收的热量,进一步了解气体在临界温度附近的吸附行为。

实验过程中,通过控制恒定的压力和温度条件,将压力下升的气体通过吸附剂,并记录下吸附剂和气体之间的温度变化。

通过测量吸附过程中释放或吸收的热量,可以计算出气体在临界温度附近的吸附热。

此外,还可以进行表面积测定和孔隙分析实验。

气体的吸附行为与吸附剂的表面积以及孔隙结构有关。

通过表面积测定技术,可以计算出吸附剂的比表面积,进一步研究吸附剂与气体之间的吸附作用。

孔隙分析实验则可以获得吸附剂的孔隙分布和孔径大小,进一步了解气体在吸附剂内的吸附行为。

在进行实验研究时,我们还需要考虑实验条件的选择和控制。

例如,温度控制需要在临界温度附近进行,以保证吸附剂的吸附性能的有效测试。

同时,还需要选择适当的实验设备和仪器,例如恒温箱、差热分析仪等,以保证实验的准确性和可靠性。

总之,气体在临界温度附近的吸附行为的实验研究是一个具有重要实际意义的领域。

通过吸附等温线实验、吸附热实验、表面积测定和孔隙分析实验等方法,可以深入了解气体与固体之间的相互作用和吸附行为特征。

绝压的定义就是绝对压力(工程学称谓,物理学称谓是绝对压强)绝压,指绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。

绝对压力是相对零压力而言的压力。

相对应的,表压力(相对压力):如果绝对压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=绝对压力-大气压>0,如果是负值,就叫真空度。

绝压PaA,表压PaG。

饱和蒸汽的定义当液体在有限的密闭空间中蒸发时,液体分子通过液面进入上面空间,成为蒸汽分子。

由于蒸汽分子处于紊乱的热运动之中,它们相互碰撞,并和容器壁以及液面发生碰撞,在和液面碰撞时,有的分子则被液体分子所吸引,而重新返回液体中成为液体分子。

开始蒸发时,进入空间的分子数目多于返回液体中分子的数目,随着蒸发的继续进行,空间蒸汽分子的密度不断增大,因而返回液体中的分子数目也增多。

当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时,则蒸发与凝结处于动平衡状态,这时虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增大,此时的状态称为饱和状态。

在饱和状态下的液体称为饱和液体,其对应的蒸汽是饱和蒸汽,但最初只是湿饱和蒸汽,待蒸汽中的水分完全蒸发后才是干饱和蒸汽。

蒸汽从不饱和到湿饱和再到干饱和的过程温度是不增加的,干饱和之后继续加热则温度会上升,成为过热蒸汽。

过热蒸汽的定义当湿蒸汽中的水全部汽化即成为饱和蒸汽,此时蒸汽温度仍为沸点温度。

如果对于饱和蒸汽继续加热,使蒸汽温度升高并超过沸点温度,此时得到的蒸汽称为过热蒸汽。

定压比热容的定义在压强不变的情况下,单位质量的某种物质温度升高1K所需吸收的热量,叫做该种物质的“定压比热容”,用符号Cp表示,国际制单位是:J/(kg·K)。

因为气体在压强不变的条件下,当温度升高时,气体一定要膨胀而对外作功,除升温所需热量外,还需要一部分热量来补偿气体对外所作的功,因此,气体的定压比热容比定容比热容要大些。

由于固体和液体在没有物态变化的情况下,外界供给的热量是用来改变温度的,其本身体积变化不大,所以固体与液体的定压比热容和定容比热容的差别也不太大。

临界温度和临界压力因为任何气体在一点温度和压力下都可以液化,温度越高,液化所需要的压力也越高,但是当温度超过某一数值时,即使在增加多大的压力也不能液化,这个温度叫临界温度,在这一温度下最低的压力就叫做临界压力,例如:水的临界温度为374.15 ℃,临界压力为225.65kgf/cm 2;, 氨的临界温度为132.4 ℃,临界压力为115.2kgf/cm 2;。

通常我们所见到的物质常以三种形态存在,即固体、液体和气体。

形态是物质的一种属性,不同物质的形态有所不同,如铁是固体,水是液体,空气是气体等。

一种物质所具有的形态与其所存在的客观条件有关,并非永恒不变。

例如,在一般情况下二氧化碳是气体,但在一定的低温和一定压力下也可以是液体或固体(俗称干冰)。

其它物质的形态也同样随着外界条件的变化而改变。

气体变成液体的过程叫做气体的液化。

对气体能否变成液体的问题是有个认识过程的。

早在19 世纪以前,曾认为气体本质上就是气体,不能使之改变。

只是在19 世纪20 年代,人们才成功地用加大压力的办法做氨气、氯气、二氧化碳及其它一些气体变成液体。

但是还有许多其它气体(如组成空气的主要成分——氮气和氧气),虽然作了很大努力,也不能使之液化。

因此,人们曾错误地认为当时还不能液化的这些气体是“永久气体”,这种形而上学的观点,阻碍了人们进一步研究如何使空气液化的工作。

随着科学的不断发展,人们逐渐认识到:组成物质的分子间都存在相互吸引和相互排斥的两种作用力,当分子间相互排斥力>分子间相互吸引力时,物质的气体;当分子间的相互吸引力>分子间的相互排斥力或至少等于排斥力的时候,气体才有可能转变为液体。

分子间的相互吸引作用,实际上可以认为不依赖于温度;相反,由分子的相互撞击而引起互相排斥作用则强烈地依赖于温度,所以只有当气体的温度降低到一定程度时,才有可能使分子间的吸引作用≥分子间的排斥作用。

即才有可能使气体变为液体。

这种使分子间的吸引作用等于分子间的排斥作用时,所许可存在的最高温度叫做该气体的临界温度。

气体的饱和温度也是临界温度

气体的饱和温度是指在一定压力下,气体已完全转化为液体的温度。

而临界温度则是指在一定压力下,气体和液体之间的相界消失,无法通过增加压力来使气体转化为液体的临界点温度。

两者之间存在一定的关联。

在气体的饱和温度下,气体分子的动能已经降低到足以克服分子间的吸引力,从而使气体分子逐渐聚集在一起形成液体。

在这个过程中,温度是一个重要的因素。

当温度达到气体的饱和温度时,气体分子的动能足够小,能够被相互作用力所克服,从而使气体分子凝聚成液体。

因此,饱和温度是气体转化为液体的关键温度。

而临界温度则是气体和液体之间相界消失的温度。

在超过临界温度时,无论增加多少压力,气体都无法转化为液体。

相界的消失意味着气体和液体之间的物理性质变得相似,无法通过增加压力来使气体变为液体。

临界温度是气体和液体之间的临界点,超过这个温度,气体和液体无法区分。

饱和温度和临界温度在气体的相变过程中起着重要作用。

了解饱和温度和临界温度的概念可以帮助我们理解气体和液体之间的相互转化过程。

同时,对于工程应用和科学研究也具有重要意义。

总结起来,气体的饱和温度是指在一定压力下,气体转化为液体的温度,而临界温度则是指在一定压力下,气体和液体之间的相界消

失的临界点温度。

两者都是气体相变过程中的重要参数,对于理解和应用气体和液体之间的转化过程具有重要意义。

临界温度及“气”与“汽”的区别我们常在有关书籍和报刊中看到:蒸汽、汽轮机、汽化……这些词中的〝汽〞有水旁;而气球、氧气、空气这些词中的〝气〞没有水旁。

这是为什么,要说明这个效果,还须从物质的临界温度谈起。

要使物质由气态变为液态可以用加大压强和降高温度的方法。

但这种方法能否使一切的气体液化呢,早在19世纪中叶,包括法拉第在内的许多迷信家在这方面做了少量的研讨任务,二氧化碳、氯化氢等气体相继在他们的实验室里变成液体。

但是氧气、氮气、氢气等不时不能被液化。

于是,人们不得不把这些〝顽固派〞称为〝永世气体〞。

1869年,迷信家发现了一个幽默而且有很高迷信价值的现象:要想加压使二氧化碳液化,必需使它的温度等于或低于31.1℃;高于31.1℃时,压强无论怎样加大,也不能使它液化。

实验说明,氯化氢、氨气等气体也有自己的〝特殊温度〞,只不过氯化氢是51.5℃,氨气是132℃罢了。

这时,迷信家明白了所谓〝永世气体〞氧气、氮气等也有自己的〝特殊温度〞,只要将它们的温度降低到这个〝特殊温度〞,加大压强时才干使它们液化。

但是这些气体的〝特殊温度〞很低,事先还达不到这样低的温度,所以无法使它们液化。

随着高温技术的不时提高,〝顽固派〞也一个个被液化了。

1908年,氦气最后也被化了。

每种物质的〝特殊温度〞叫做这种物质的临界温度。

下表列出了一些物质的临界温度:物质临界温度〔℃〕物质临界温度〔℃〕氦-267.9氯化氢51.5氢-240氨132氮-147氯144氧-118.8乙醚194甲烷-83乙醇243二氧化碳31水374通常把在临界温度以上的气态物质写作〝气〞,对〝气〞紧缩时,它不能够被液化;而把临界温度以下的气态物质写作〝汽〞,对〝汽〞加压有能够被液化。

同一物质的〝气〞和〝汽〞在分子组成上没有什么不同,因此气和汽并没有严厉的区别。

出于习气,人们常把室温下处于液态的物质如水、酒精、汽油等的汽化物写作〝汽〞。

临界温度与闪点的区别-回复临界温度与闪点是两个在物理与化学领域常用的概念,它们在描述材料或者物质受热后的特性和性质方面有着不同的应用。

首先,我们来看一下临界温度。

临界温度是指一种物质在一定的压力下,由液态转变为气态(蒸发)或由气态转变为液态(冷凝)时所需要的温度。

具体来说,当物质的温度高于临界温度时,无论增加压力多少,物质都会保持气态;而当温度低于临界温度时,无论降低压力多少,物质都会保持液态。

因此,临界温度可以看作是液态与气态之间的临界点,超过该温度,物质会完全转变为气态。

临界温度的概念在工业和科学研究中有着广泛的应用。

例如,许多高温高压工艺需要在液态和气态之间进行转变,通过控制临界温度可以实现精确的温度调控和改变物质的物理性质。

另外,临界温度还与材料的化学反应有关,某些反应只在特定的温度下才能发生,这就要求对临界温度进行准确的测量和控制。

与临界温度不同,闪点是指一种液体物质在特定的温度下释放出足够的蒸汽,使得空气中的蒸汽与空气中的氧气可以形成燃烧的混合物,并可以被外部火源点燃。

简单来说,闪点就是液体物质能够触发火灾或爆炸的最低温度。

闪点通常用来评估液体物质的火险性,例如,闪点低的液体更容易引发火灾和爆炸。

在实际应用中,闪点是一项非常重要的物质特性参数。

许多液态的化学品和燃料都具有一定的火险性,了解其闪点可以帮助我们合理储存和运输这些物质,减少火灾和爆炸事故的发生。

此外,闪点还经常被用作液体物质的安全性评估指标,例如,工业用溶剂的选择、设计防爆设备等。

综上所述,临界温度和闪点是描述物质受热后特性和性质的两个重要参数。

临界温度主要用来描述材料的相变行为和物质在液态与气态之间的转变,对于高温高压工艺的控制和化学反应的研究具有重要意义。

而闪点则用来评估液体物质的火险性以及在储存和运输过程中的安全性,对于预防火灾和爆炸事故具有重要作用。

临界温度和临界压力因为任何气体在一点温度和压力下都可以液化,温度越高,液化所需要的压力也越高,但是当温度超过某一数值时,即使在增加多大的压力也不能液化,这个温度叫临界温度,在这一温度下最低的压力就叫做临界压力,例如:水的临界温度为374.15℃,临界压力为225.65kgf/cm2;,氨的临界温度为132.4℃,临界压力为115.2kgf/cm2;。

通常我们所见到的物质常以三种形态存在,即固体、液体和气体。

形态是物质的一种属性,不同物质的形态有所不同,如铁是固体,水是液体,空气是气体等。

一种物质所具有的形态与其所存在的客观条件有关,并非永恒不变。

例如,在一般情况下二氧化碳是气体,但在一定的低温和一定压力下也可以是液体或固体(俗称干冰)。

其它物质的形态也同样随着外界条件的变化而改变。

气体变成液体的过程叫做气体的液化。

对气体能否变成液体的问题是有个认识过程的。

早在19世纪以前,曾认为气体本质上就是气体,不能使之改变。

只是在19世纪20年代,人们才成功地用加大压力的办法做氨气、氯气、二氧化碳及其它一些气体变成液体。

但是还有许多其它气体(如组成空气的主要成分——氮气和氧气),虽然作了很大努力,也不能使之液化。

因此,人们曾错误地认为当时还不能液化的这些气体是“永久气体”,这种形而上学的观点,阻碍了人们进一步研究如何使空气液化的工作。

随着科学的不断发展,人们逐渐认识到:组成物质的分子间都存在相互吸引和相互排斥的两种作用力,当分子间相互排斥力>分子间相互吸引力时,物质的气体;当分子间的相互吸引力>分子间的相互排斥力或至少等于排斥力的时候,气体才有可能转变为液体。

分子间的相互吸引作用,实际上可以认为不依赖于温度;相反,由分子的相互撞击而引起互相排斥作用则强烈地依赖于温度,所以只有当气体的温度降低到一定程度时,才有可能使分子间的吸引作用≥分子间的排斥作用。

即才有可能使气体变为液体。

这种使分子间的吸引作用等于分子间的排斥作用时,所许可存在的最高温度叫做该气体的临界温度。

临界温度及“气”与“汽”的区别

我们常在有关书籍和报刊中看到:蒸汽、汽轮机、汽化……这些词中的“汽”有水旁;而气球、氧气、空气这些词中的“气”没有水旁。

这是为什么,要说明这个问题,还须从物质的临界温度谈起。

要使物质由气态变为液态可以用加大压强和降低温度的方法。

但这种方法能否使所有的气体液化呢,早在19世纪中叶,包括法拉第在内的许多科学家在这方面做了大量的研究工作,二氧化碳、氯化氢等气体相继在他们的实验室里变成液体。

但是氧气、氮气、氢气等一直不能被液化。

于是,人们不得不把这些“顽固派”称为“永久气体”。

1869年,科学家发现了一个有趣而且有很高科学价值的现象:要想加压使二氧化碳液化,必须使它的温度等于或低于31.1℃;高于31.1℃时,压强无论怎样加大,也不能使它液化。

实验表明,氯化氢、氨气等气体也有自己的“特殊温度”,只不过氯化氢是51.5℃,氨气是132℃罢了。

这时,科学家明白了所谓“永久气体”氧气、氮气等也有自己的“特殊温度”,只有将它们的温度降低到这个“特殊温度”,加大压强时才能使它们液化。

但是这些气体的“特殊温度”很低,当时还达不到这样低的温度,所以无法使它们液化。

随着低温技术的不断提高,“顽固派”也一个个被液化了。

1908年,氦气最后也被化了。

每种物质的“特殊温度”

叫做这种物质的临界温度。

下表列出了一些物质的临界温度:

物质

临界温度(℃)

物质

临界温度(℃)

氦

-267.9

氯化氢

51.5

氢

-240

氨

132

氮

-147

氯

144

氧

-118.8

乙醚

194

甲烷

-83

乙醇

243

二氧化碳31

水

374。