生产场所预先危险性分析表

- 格式:docx

- 大小:18.17 KB

- 文档页数:2

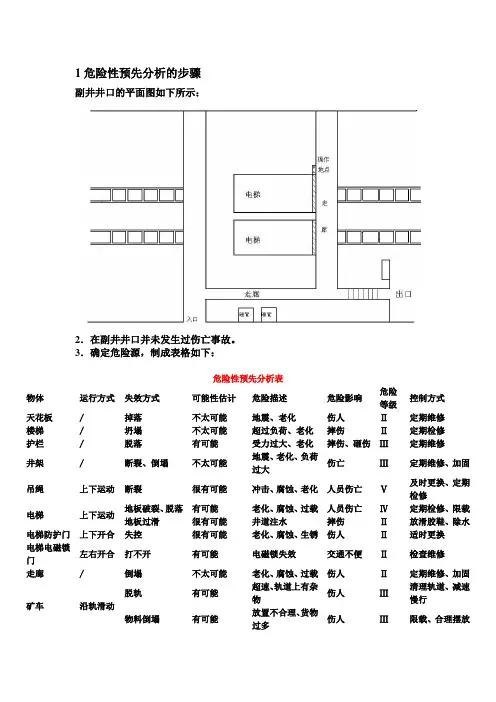

1危险性预先分析的步骤副井井口的平面图如下所示:2.在副井井口并未发生过伤亡事故。

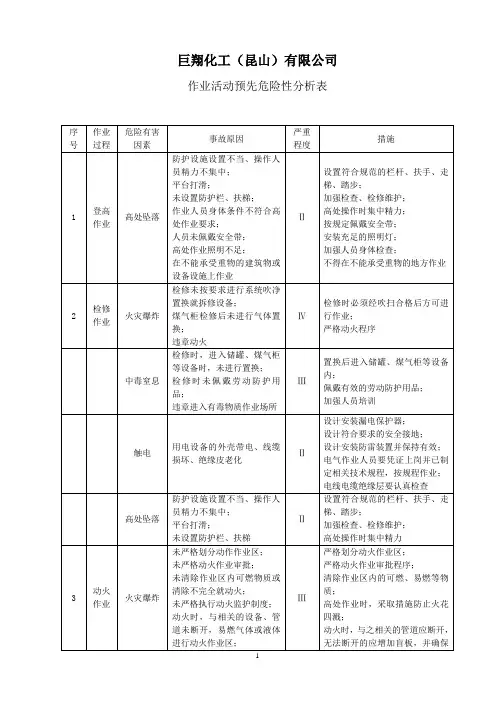

3.确定危险源,制成表格如下:危险性预先分析表物体运行方式失效方式可能性估计危险描述危险影响危险等级控制方式天花板/ 掉落不太可能地震、老化伤人Ⅱ定期维修楼梯/ 坍塌不太可能超过负荷、老化摔伤Ⅱ定期检修护栏/ 脱落有可能受力过大、老化摔伤、砸伤Ⅲ定期维修井架/ 断裂、倒塌不太可能地震、老化、负荷过大伤亡Ⅲ定期维修、加固吊绳上下运动断裂很有可能冲击、腐蚀、老化人员伤亡Ⅴ及时更换、定期检修电梯上下运动地板破裂、脱落有可能老化、腐蚀、过载人员伤亡Ⅳ定期检修、限载地板过滑很有可能井道注水摔伤Ⅱ放滑胶鞋、除水电梯防护门上下开合失控很有可能老化、腐蚀、生锈伤人Ⅱ适时更换电梯电磁锁门左右开合打不开有可能电磁锁失效交通不便Ⅱ检查维修走廊/ 倒塌不太可能老化、腐蚀、过载伤人Ⅱ定期维修、加固矿车沿轨滑动脱轨有可能超速、轨道上有杂物伤人Ⅲ清理轨道、减速慢行物料倒塌有可能放置不合理、货物过多伤人Ⅲ限载、合理摆放车身倾斜有可能物料放置不平衡、轨道不平伤人Ⅲ合理摆放、控制速度、调整轨道阻车器上下运动失控有可能断电、系统内部故障矿车坠入井下、伤人Ⅳ定期检修、加冗余系统推车器水平平动失控几乎不可能断裂、速度过快撞伤、砸伤人Ⅰ定期检修电线/ 漏电、短路有可能老化、破裂、脱落触电伤人、火灾Ⅲ定期检修、及时更换4.表中危险等级的划分如下图所示:危险等级划分级别危险程度危险后果Ⅰ安全的不会造成人员伤亡和系统损坏(物质损失)Ⅱ临界的处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡和系统的损坏,具有潜在危险性,因此应予以排除或采取控制措施Ⅲ有一定危险的会造成人员伤亡和系统破坏,应尽快采取措施Ⅳ很危险的会造成较严重的人员伤亡和系统破坏,应立即采取措施Ⅴ灾难性的会造成人员伤亡、重伤及系统严重损坏,会造成灾难性事故,必须予以排除可能事故分析通过预想生产过程中作业场所,作业岗位可能出现最严重后果的风险种类和事故类型,评价事故可能造成的危害及对人员,财产,环境的危险程度,分析引发事故的原因,提出预防措施和事故应急措施。

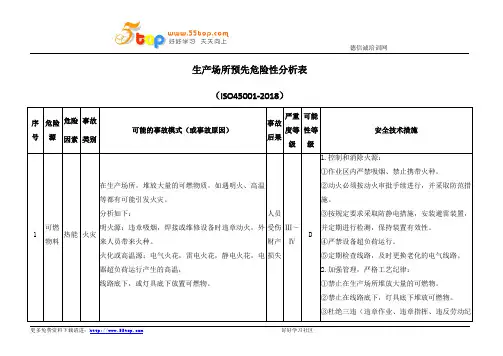

德信诚培训网生产场所预先危险性分析表(ISO45001-2018)序号危险源危险因素事故类别可能的事故模式(或事故原因)事故后果严重度等级可能性等级安全技术措施1 可燃物料热能火灾在生产场所,堆放大量的可燃物质,如遇明火、高温等都有可能引发火灾。

分析如下:明火源:违章吸烟,焊接或维修设备时违章动火,外来人员带来火种。

火化或高温源:电气火花,雷电火花,静电火花,电器超负荷运行产生的高温,线路底下,或灯具底下放置可燃物。

人员受伤财产损失Ⅲ~ⅣD1.控制和消除火源:①作业区内严禁吸烟、禁止携带火种。

②动火必须按动火审批手续进行,并采取防范措施。

③按规定要求采取防静电措施,安装避雷装置,并定期进行检测,保持装置有效性。

④严禁设备超负荷运行。

⑤定期检查线路,及时更换老化的电气线路。

2.加强管理,严格工艺纪律:①禁止在生产场所堆放大量的可燃物。

②禁止在线路底下,灯具底下堆放可燃物。

③杜绝三违(违章作业、违章指挥、违反劳动纪序号危险源危险因素事故类别可能的事故模式(或事故原因)事故后果严重度等级可能性等级安全技术措施律)。

④制定安全管理规章制度和安全操作规程,并要求职工及管理人员严格遵守。

⑤定期进行安全教育和安全知识培训。

3.消防设施配备齐全完好(如灭火器材、消防栓)。

2 机械设备机械能机械伤害在生产过程中,由于设备防护的缺陷,导致工作人员身体部位进入危险区,而造成机械伤害。

分析如下:1.机械装置的设计缺陷。

2.机械装置在制造或安装阶段的失误。

3.机械装置的可动部分的防护装置缺乏或失效。

4.平面布置上存在缺陷致使人员无处躲避伤害或为躲避伤害时发生碰撞。

5.操作时体位不正造成伤害。

人员受伤Ⅲ C1.选用具备资质的单位设计、制造的设备。

2.设备的安装应有相应资质的单位进行安装。

3.按照规定设置安全防护装置或设施和防松脱措施,并加强维护检查,保持防护措施的有效性。

4.操作时要集中注意力,注意观察,严格遵守安全操作规程,5.操作人员应正确穿戴合适的防护用品。

危险性预先分析在一项工程活动(如设计、施工、生产)之前,首先对系统存在的危险作宏观概略的分析,或作预评价,就叫作危险性预先分析(Prelininary Hazard Analysis,简称PHA),又称初步危险分析,或预备事故分析。

这种方法是对可能出现的危险类别、危险出现的条件及其可能造成的后果作大概的分析,其目的是判别系统的潜在危险,确定其危险等级,防止采用不安全的技术路线、使用危险性物质、工艺和设备等。

如果必须使用时,也可以从设计和工艺上考虑采取安全措施,使这些危险性不致于发展成为事故。

它的特点是把分析工作做在形式系统之前,可避免由于考虑不周而造成的损失。

由于系统的危险性有潜在性质,只有在一定条件下才能发展成为事故。

因此,当生产系统处于新开发阶段,对其危险性还没有很深的认识,或者是采用新的操作方法,接触新的危险物质、工具和设备时,使用危险性预先分析就十分合适。

由于事先分析几乎不耗费什么资金,而且可以取得防患于未然的效果,所以为大家都乐于使用。

第一节危险性预先分析步骤和分级使用危险性预先分析方法时,首先对生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境,作比较充分的调查了解。

然后按系统和子系统一步一步地查找危险性,其危险性分析的步骤如下:1.根据经验根据过去的经验,分析对象出现事故的可能类型。

2.调查危险源即危险因素存在于哪个子系统中。

调查可采用安全检查表、经验方法和技术判断的方法。

3.识别转化条件即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故(或灾害)的必要条件,并进一步谋求防止办法,检验这些办法的效果。

4.划分危险等级即把预计到潜在危险性划分危险等级。

其分级的目的是要排列出先后顺序和重点,以便优先处理。

其分级方法和含意为:Ⅰ级安全的,无人员伤亡或系统损坏。

Ⅱ级临界的,处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡和系统的损坏。

因此,应予排除或采取控制措施。

Ⅲ级危险的,会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取措施。

什么是预先危险性分析法?

(一)预先危急性分析概述预先危急性分析是在一个系统或子系统(包括设计、施工、生产)运转活动之前,大体识别系统存在的主要危急,找出产生危急的缘由,分析估量发生事故可能导致的后果(包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等),判定已识别的危急性等级,提出消退或掌握危急性的措施。

(二)预先危急性分析中危急性等级的划分标准在分析系统危急性时,为了衡量危急性的大小及其对系统破坏性的影响程度,可以将各类危急性划分为4个等级,如表3-7所示。

表3-7 预先危急性分析中危急性等级划分表

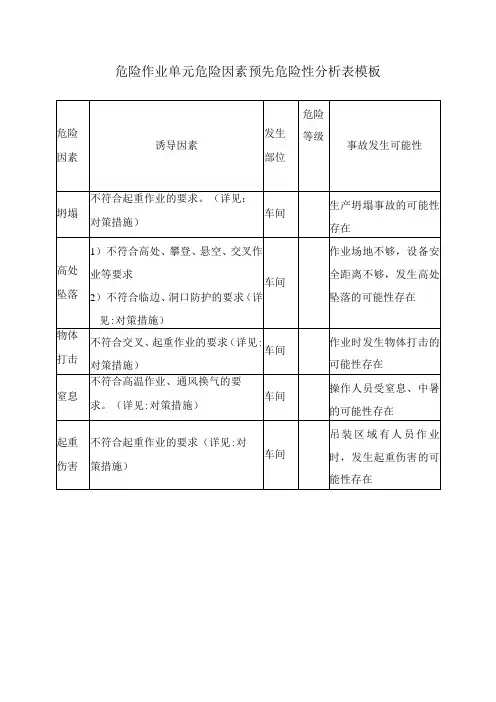

(三)预先危急性分析的基本格式预先危急性分析的结果可采纳表格形式进行归纳分析,依据预先危急性分析的实际状况确定表格格式以及分析内容,如表3-8所示。

表3-8 预先危急性分析工作表

预先危急性分析工作表的通用格式一般采纳固定项进行统计,便于计算机管理,如表3-9 所示。

编制过程为:

首先要了解系统的基本目的、工艺过程、掌握条件及环境因素等。

然后在1的栏目中填入所分析子系统归属的车间或工段的名称;在2的栏目中填入所分析子系统的名称;在3的栏目中填入子系统处于何种状态或运行方式;在4的栏目中填入子系统可能发生的潜在危急;

在5 的栏目中填入导致事故发生的危急因素;在6 的栏目中填入导致事故产生的那些大事及错误;在7的栏目中填入事故后果;在8的栏目中填入危急等级;在9的栏目中填入为消退或掌握危害可实行的措施,其中包括对装置、人员、操作程序等方面的措施;在10的栏目中填入必要的说明内容。

3.3 预先危险分析方法预先危险性分析(Preliminary Hazard Analysis,简称PHA)是在进行某项工程活动(包括设计、施工、生产、维修等)之前,对系统存在的各种危险因素(类别、分布)、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。

其目的是早期发现系统的潜在危险因素,确定系统的危险等级,提出相应的防范措施,防止这些危险因素发展成为事故,避免考虑不周所造成的损失,属定性评价。

即:讨论、分析、确定系统存在的危险、有害因素,及其触发条件、现象、形成事故的原因事件、事故类型、事故后果和危险等级,有针对性地提出应采取的安全防范措施。

(1)预先危险性分析法的功能主要有:① 大体识别与系统有关的主要危险;② 鉴别产生危险的原因;③ 估计事故出现对系统产生的影响;④ 对已经识别的危险进行分级,并提出消除或控制危险性的措施。

(2)预先危险性分析步骤① 对分析系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分的调查了解;② 收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况,判断所要分析对象中是否也会出现类似情况,查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性;③ 根据经验、技术诊断等方法确定危险源;④ 识别危险转化条件,研究危险因素转变成事故的触发条件;⑤ 进行危险性分级,确定危险程度,找出应重点控制的危险源;⑥ 制定危险防范措施。

(3)危险、有害因素的危险性等级PHA分析的结果用危险性等级来表示。

危险性可划分为四个等级,见表附3.1。

表附3.1 危险性等级划分表7.2 预先危险性分析评价7.2.1 总体预先危险性分析该项目各单元都存在机械伤害、电气伤害、摔伤、腐蚀及化学灼伤、高处坠落、烫伤等危险危害因素,本小节将这些危险危害因素集中起来,进行预先危险性分析评价,见附表7.1。

(加氢尾油项目)附表7.1总体危险性分析评价表专业知识整理分享7.2.2 电气单元预先危险性分析电气单元采用预先危险性分析法进行评价,如下附表7.2。

预先危险性分析在一项工程活动(如设计、施工、生产)之前,首先对系统存在的危险作宏观概略的分析,或作预评价,就叫作预先危险性分析(Prelininary Hazard Analysis,简称PHA),又称初步危险分析,或预备事故分析。

这种方法是对可能出现的危险类别、危险出现的条件及其可能造成的后果作大概的分析,其目的是判别系统的潜在危险,确定其危险等级,防止采用不安全的技术路线、使用危险性物质、工艺和设备等。

如果必须使用时,也可以从设计和工艺上考虑采取安全措施,使这些危险性不致于发展成为事故。

它的特点是把分析工作做在形式系统之前,可避免由于考虑不周而造成的损失。

由于系统的危险性有潜在性质,只有在一定条件下才能发展成为事故。

因此,当生产系统处于新开发阶段,对其危险性还没有很深的认识,或者是采用新的操作方法,接触新的危险物质、工具和设备时,使用危险性预先分析就十分合适。

由于事先分析几乎不耗费什么资金,而且可以取得防患于未然的效果,所以为大家都乐于使用。

第一节危险性预先分析步骤和分级使用危险性预先分析方法时,首先对生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境,作比较充分的调查了解。

然后按系统和子系统一步一步地查找危险性,其危险性分析的步骤如下:1.根据经验根据过去的经验,分析对象出现事故的可能类型。

2.调查危险源即危险因素存在于哪个子系统中。

调查可采用安全检查表、经验方法和技术判断的方法。

3.识别转化条件即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态转变为事故(或灾害)的必要条件,并进一步谋求防止办法,检验这些办法的效果。

4.划分危险等级即把预计到潜在危险性划分危险等级。

其分级的目的是要排列出先后顺序和重点,以便优先处理。

其分级方法和含意为:Ⅰ级安全的,无人员伤亡或系统损坏。

Ⅱ级临界的,处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡和系统的损坏。

因此,应予排除或采取控制措施。

Ⅲ级危险的,会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取措施。

设施、设备、装置及工艺单元预先危险性分析、加氢精制车间设备设施装置及工艺单元设施、设备、装置及工艺单元预先危险性分析表止火灾、爆炸的安全对策措施二、制氢装置及工艺单元设施、设备、装置及工艺单元预先危险性分析表由上表分析可知,制氢装置及工艺单元吸附塔、氢气缓冲罐、汽液分离器、氢气等的火灾和爆炸、容器爆炸的危险等级为IV级,属于危险的,会造成人员伤亡,要立即采取防范对策措施。

三、危险化学品储存及装卸单元预先危险性分析(该项目新上储罐为甲醇储罐,其它燃料油及石脑油储罐为原有储罐,在这里仅对甲醇储罐及装卸进行分析。

)危险化学品储存及装卸单元预先危险性分析序号危险因素触发事件形成事故原因事件事故后果危险等级安全对策措施1火灾1、易燃液体泄漏2、遇明火或火花3、静电火花4、雷电火灾5、电器火灾1、储罐、管道、法兰、阀门等处因腐蚀老化、质量问题、安装原因等发生泄漏,遇明火。

2、操作人员操作失误或者违反装卸车安全操作规程。

3、明火、检修明火或者遗留的火花、操作工人违章吸烟、遇明火或火花的散发地点安全间距不符合要求,机动车辆没有安装阻火器。

4、没有防静电措施。

5、没有防雷措施。

6、甲醇等易燃液体打料泵不符合防爆要求,爆炸危险环境开关、照明不符合防爆要求。

人员伤亡财产损失IV1、甲醇、2, 4■二甲基苯胺、2、6■二甲基苯胺等储罐、管道、法兰、阀门等处定期检修,使用质量合格的产品,安装时应由有资质单位安装。

2、严格管理,定期培训提高工人素质,严格遵守安全操作规程。

3、严格明火管理,厂区内严禁吸烟,严格执行动火制度。

施工设计时考虑安全防护间距问题,机动车辆进厂必须配置阻火器。

4、设置防静电措施5、设置防雷设施6、易燃液体打料泵、开关、照明等必须符合防爆要求。

和窒息、车辆伤害等,其中火灾、爆炸的危险等级最大为IV级,发生中毒和窒息危险等级为in级, 车辆伤害的危险等级为II级。

四、公用工程及生产辅助设施单元单元预先危险性分析公用工程设施包括供水(包括消防)、供电及供热设施,其分析评价如下:1、给排水及消防预先危险性分析通过预先危险性分析表明,给排水及消防存在的危险、有害因素有:触电、淹溺、机械伤害、其它伤害(如噪声与振动);其危险等级都为II级。

日期:2010-12-19预先危险分析表(PHA潜在事故危险因素触发事件⑴发生条件触发事件⑵事故后果危险等级防范措施火灾、爆炸可燃爆物质(如天然气气体等)泄露,压力容器爆炸一、故障泄漏1. 贮罐、槽、塔、器、管线阀门、法兰等破损、泄漏;2. 罐、槽、塔、器、管、阀、表等连接处泄漏,泵破裂或转动设备密封处泄漏;3. 罐、槽、塔、管、阀等因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏;4.罐、槽、塔、器、阀门、泵、管道、流量计、仪表连接处泄漏;5.撞击或人为损坏造成容器、管道泄漏,以及贮罐、槽等超装溢出;6. 由自然灾害(如雷击、台风、地震)造成设备破裂泄漏。

二、运行泄漏 1.超温、超压造成破裂、泄漏;2.安全阀、防爆膜等安全附件失1.易燃易爆物蒸汽压达爆炸极限;2. 易燃易爆物料泄漏;3.易燃物质遇明火;4.存在点火源、静点、高温物体等引发能量。

一、明火 1.火星飞溅;2.违早动火;3.外来人员带入火种;4.物质过热引发;5.点火吸烟;6.他处火灾曼延;7. 其它火源。

二、火花1.金属撞击(带钉皮鞋、工具碰撞等);2. 电气火花;3.线路老化或受到损坏,引燃绝缘层;4.短路电弧;5.静电;6. 雷击;7.进入车辆未戴阻火器等(一般要禁止驶入);8. 手机、BP 机火花,焊、割、打磨产生火花等。

物料跑损、人员伤亡、停产、造成严重经济损失IV级一、控制与消除火源1.严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区;2 .严格执行动火证制度,并加强防范措施;3 .易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备;4 .严禁钢性工具敲击、抛掷,不使用发火工具;5.按标准装置避雷设施,并定期检查;6 .严格执行防静电措施;7•加强门卫,严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区;&运送物料的机动车辆必须配戴完好的阻火器,正确行驶,不能发生任何故障和车祸;9•转动设备部位要保持清洁,防止因摩擦引起杂物等燃烧;10.周围居民点在一定范围内不能燃放烟花爆竹。