抗震设计

- 格式:doc

- 大小:86.50 KB

- 文档页数:7

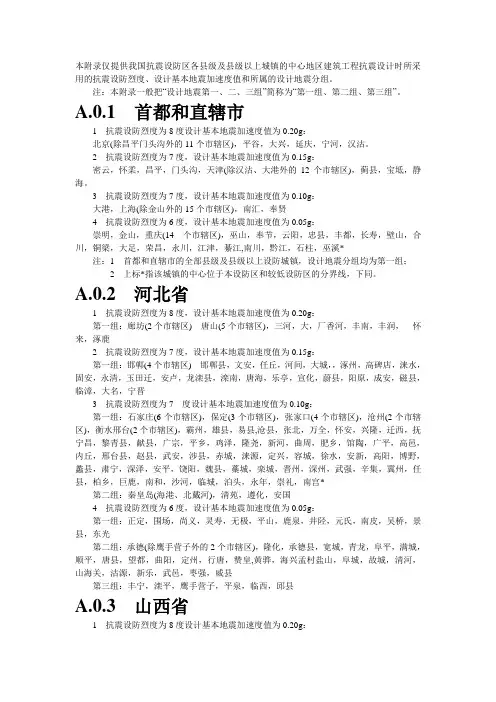

本附录仅提供我国抗震设防区各县级及县级以上城镇的中心地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度值和所属的设计地震分组。

注:本附录一般把“设计地震第一、二、三组”简称为“第一组、第二组、第三组”。

A.0.1首都和直辖市1抗震设防烈度为8度设计基本地震加速度值为0.20g:北京(除昌平门头沟外的11个市辖区),平谷,大兴,延庆,宁河,汉沽。

2抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:密云,怀柔,昌平,门头沟,天津(除汉沽、大港外的12个市辖区),蓟县,宝坻,静海。

3抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:大港,上海(除金山外的15个市辖区),南汇,奉贤4抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:崇明,金山,重庆(14个市辖区),巫山,奉节,云阳,忠县,丰都,长寿,壁山,合川,铜梁,大足,荣昌,永川,江津,綦江,南川,黔江,石柱,巫溪*注:1首都和直辖市的全部县级及县级以上设防城镇,设计地震分组均为第一组;2上标*指该城镇的中心位于本设防区和较低设防区的分界线,下同。

A.0.2河北省1抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:第一组:廊坊(2个市辖区)唐山(5个市辖区),三河,大,厂香河,丰南,丰润,怀来,涿鹿2抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:第一组:邯郸(4个市辖区)邯郸县,文安,任丘,河间,大城,,涿州,高碑店,涞水,固安,永清,玉田迁,安卢,龙滦县,滦南,唐海,乐亭,宣化,蔚县,阳原,成安,磁县,临漳,大名,宁晋3抗震设防烈度为7度设计基本地震加速度值为0.10g:第一组:石家庄(6个市辖区),保定(3个市辖区),张家口(4个市辖区),沧州(2个市辖区),衡水邢台(2个市辖区),霸州,雄县,易县,沧县,张北,万全,怀安,兴隆,迁西,抚宁昌,黎青县,献县,广宗,平乡,鸡泽,隆尧,新河,曲周,肥乡,馆陶,广平,高邑,内丘,邢台县,赵县,武安,涉县,赤城,涞源,定兴,容城,徐水,安新,高阳,博野,蠡县,肃宁,深泽,安平,饶阳,魏县,藁城,栾城,晋州,深州,武强,辛集,冀州,任县,柏乡,巨鹿,南和,沙河,临城,泊头,永年,崇礼,南宫*第二组:秦皇岛(海港、北戴河),清苑,遵化,安国4抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:第一组:正定,围场,尚义,灵寿,无极,平山,鹿泉,井陉,元氏,南皮,吴桥,景县,东光第二组:承德(除鹰手营子外的2个市辖区),隆化,承德县,宽城,青龙,阜平,满城,顺平,唐县,望都,曲阳,定州,行唐,赞皇,黄骅,海兴孟村盐山,阜城,故城,清河,山海关,沽源,新乐,武邑,枣强,威县第三组:丰宁,滦平,鹰手营子,平泉,临西,邱县A.0.3山西省1抗震设防烈度为8度设计基本地震加速度值为0.20g:第一组:太原(6个市辖区),临汾,忻州,祁县,平遥,古县,代县,原平,定襄,阳曲,太谷,介休,灵石,汾西,霍州,洪洞,襄汾,晋中,浮山,永济,清徐2抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:第一组:大同(4个市辖区),朔州(朔城区),大同县,怀仁,浑源,广灵,应县,山阴,灵丘,繁峙,五台,古交,交城,文水,汾阳,曲沃,孝义,侯马,新绛,稷山,绛县,河津,闻喜,翼城,万荣,临猗,夏县,运城,芮城,平陆,沁源*,宁武* 3抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:第一组:长治(2个市辖区),阳泉(3个市辖区),长治县,阳高,天镇,左云,右玉,神池,寿阳,昔阳,安泽,乡宁,垣曲,沁水,平定,和顺,黎城,潞城,壶关第二组:平顺榆社武乡娄烦交口隰县蒲县吉县静乐盂县沁县陵川平鲁4抗震设防烈度为6度设计基本地震加速度值为0.05g:第二组:偏关,河曲,保德,兴县,临县,方山,柳林第三组:晋城,离石,左权,襄垣,屯留,长子,高平,阳城,泽州,五寨,岢岚,岚县,中阳,石楼,永和,大宁A.0.4内蒙自治区1抗震设防烈度为8度设计基本地震加速度值为0.30g:第一组:土默特右旗,达拉特旗*2抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:第一组:包头(除白云矿区外的5个市辖区),呼和浩特(4个市辖区),土默特左旗,乌海(3个市辖区),杭锦后旗,磴口,宁城,托克托*3抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:第一组:喀喇沁旗,五原,乌拉特前旗,临河,固阳,武川,凉城,和林格尔,赤峰(红山*元宝山区)第二组:阿拉善左旗4抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:第一组:集宁,清水河,开鲁,傲汉旗,乌特拉后旗,卓资,察右前旗,丰镇,扎兰屯,乌特拉中旗,赤峰(松山区),通辽*第三组:东胜准格尔旗5抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:第一组:满洲里,新巴尔虎右旗,莫力达瓦旗,阿荣旗,扎赉特旗,翁牛特旗,兴和,商都,察右后旗,科左中旗,科左后旗,奈曼旗,库伦旗,乌审旗,苏尼特右旗第二组:达尔罕茂明安联合旗,阿拉善右旗,鄂托克旗,鄂托克前旗,白云第三组:伊金霍洛旗,杭锦旗,四王子旗,察右中旗A.0.5辽宁省1抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:普兰店,东港2抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:营口(4个市辖区),丹东(3个市辖区),海城,大石桥,瓦房店,盖州,金州3抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:沈阳(9个市辖区),鞍山(4个市辖区),大连(除金州外的5个市辖区),朝阳(2个市辖区),辽阳(5个市辖区),抚顺(除顺城外的3个市辖区,铁岭(2个市辖区),盘锦(2个市辖区),盘山,朝阳县,辽阳县,岫岩,铁岭县,凌源,北票,建平,开原,抚顺县,灯塔,台安,大洼,辽中4抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:本溪(4个市辖区),阜新(5个市辖区),锦州(3个市辖区),葫芦岛(3个市辖区),昌图,西丰,法库,彰武,铁法,阜新县,康平,新民,黑山,北宁,义县,喀喇沁,凌海,兴城,绥中,建昌,宽甸,凤城,庄河,长海,顺城注:全省县级及县级以上设防城镇的设计地震分组,除兴城、绥中、建昌、南票为第二组外,均为第一组。

抗震设防基本烈度抗震措施抗震设防基本烈度与抗震措施是建筑物抗震设计的两个重要方面。

一、抗震设防基本烈度抗震设防基本烈度是指建筑物所在地区,在50年期限内,一般场地条件下,可能遭遇的最大地震烈度。

它是抗震设计的重要依据,也是评估建筑物抗震性能的重要指标。

在中国,抗震设防基本烈度由国家地震局制定,并定期进行修订。

在进行建筑物抗震设计时,必须根据抗震设防基本烈度进行相应的抗震计算和设计。

例如,对于基本烈度为7度的地区,建筑物必须进行相应的抗震计算和设计,以确保在遭遇地震时能够保持结构的稳定性和安全性。

二、抗震措施抗震措施是指为了提高建筑物的抗震性能而采取的一系列措施。

这些措施包括:1.结构措施:包括选择合适的结构形式、加强结构的整体性、提高结构的承载力和刚度等。

例如,在地震高发区,可以采用框架结构、剪力墙结构等具有较好抗震性能的结构形式。

2.构造措施:包括加强构件之间的连接、设置抗震缝、增加防震缝等。

这些措施可以有效地减小地震对建筑物造成的损坏。

3.设备措施:包括安装抗震设备、管道等。

这些设备可以有效减少地震对建筑物内部设备造成的损坏。

4.隔震措施:包括设置隔震支座、阻尼器等。

这些措施可以有效地减小地震对建筑物造成的震动和损坏。

在进行建筑物抗震设计时,必须根据具体情况采取相应的抗震措施。

例如,对于基本烈度为8度的地区,除了进行必要的结构计算和设计外,还必须采取一系列的抗震措施,如加强结构的连接和稳定性、设置防震缝等。

总结:建筑物抗震设防是保障人民生命财产安全的重要措施之一。

在进行建筑物抗震设计时,必须根据抗震设防基本烈度和抗震措施进行相应的计算和设计。

只有采取适当的抗震措施,才能有效地减小地震对建筑物造成的损坏,确保人民的生命财产安全。

同时,政府和社会各界也应该加强地震知识的宣传和教育,提高公众的防震减灾意识和能力。

在未来的城市规划和建设中,应该充分考虑地震风险,加强地震监测和预警体系建设,为建设更加安全、可靠的居住环境而努力。

地震避险科普为什么建筑物需要抗震设计地震避险科普为什么建筑物需要抗震设计地震是一种自然现象,由地壳内部的断裂和错动引起。

在一个地震频发的地区,建筑物的抗震性能尤其重要,因为它直接关系到人们的生命安全。

为此,抗震设计成为建筑领域中的重要课题。

本文将介绍为什么建筑物需要抗震设计以及抗震设计的一些关键原则。

一、地震的危害地震可以造成严重的破坏,包括建筑物的倒塌、桥梁的坍塌和岩石滑坡等。

特大地震甚至可能导致大规模的人员伤亡和经济损失。

因此,我们需要采取预防措施,以减轻地震的危害。

二、建筑物的抗震设计的重要性建筑物的抗震性能是指建筑物在地震发生时能够承受震荡力量的能力。

良好的抗震设计可以增加建筑物的稳定性和密封性,从而减少地震对建筑物和内部设备的破坏,避免发生人员伤亡事故。

抗震设计不仅仅是为了保护建筑物本身,还考虑到建筑物所处的环境和周围的人群。

当一个建筑物在地震发生时能够保持稳定,它可以为周围的人群提供一个安全的避难场所,减少人员伤亡和损失。

三、抗震设计的原则1. 结构可靠性:建筑物的结构应该具有足够的强度和刚度,能够抵御地震产生的震荡力。

2. 建筑材料选择:优质的建筑材料可以提高建筑物的抗震性能。

例如,使用钢筋混凝土结构可以增加建筑物的韧性和抗震能力。

3. 建筑物的重心位置:合理的重心位置有助于提高建筑物的稳定性。

将重心尽量靠近地面并保持建筑物的对称性可以减少地震产生的翻滚力。

4. 避免集中质量:将建筑物的质量分散到不同的部位,避免质量集中在某一处,可以减少地震对建筑物的影响。

5. 规范合规:在抗震设计中,必须遵循相应的规范和标准,确保建筑物的设计和施工符合抗震要求。

四、地震避险科普的重要性地震避险科普对于提高公众的防震意识和地震避险能力具有重要意义。

通过科学的地震避险科普,可以帮助人们了解地震的危害和预防措施,以及如何正确地应对地震发生时的紧急情况。

地震避险科普可以通过多种形式进行,如教育宣传、社区演练和多媒体展示等。

电气设备的抗震设计内容

电气设备的抗震设计是指针对地震等自然灾害对电气设备可能造成的影响,采取一系列措施来确保设备在地震发生时能够正常运行或者至少不会造成严重损坏。

抗震设计内容主要包括以下几个方面:

1. 设备固定和支撑,对于重要的电气设备,如变压器、开关设备等,需要进行合理的固定和支撑设计,以确保在地震发生时不会发生倾倒或者移位,从而保证设备的正常运行。

2. 结构强度设计,电气设备的建筑结构需要具备一定的抗震能力,包括合理的结构设计、选用抗震性能好的建筑材料等,以确保设备在地震发生时不会因为建筑结构的破坏而受到影响。

3. 隔震与减震设计,采用隔震和减震措施可以有效减少地震对电气设备的影响。

隔震设计通过设置隔震垫、隔震支座等措施,将设备与建筑物隔离,减少地震能量传递;减震设计则通过设置减震器等装置,吸收地震能量,保护设备不受损坏。

4. 电气设备本身的抗震设计,一些关键的电气设备本身也需要

具备一定的抗震设计,包括采用抗震设计的外壳、内部结构设计等,以确保在地震发生时设备本身不会受到损坏。

5. 应急预案和演练,除了以上的设计措施,还需要建立健全的

地震应急预案和演练机制,包括地震发生时的设备停机和启动程序、人员疏散和救援措施等,以最大限度地减少地震对电气设备的影响。

总的来说,电气设备的抗震设计内容涵盖了设备固定和支撑、

结构强度设计、隔震与减震设计、电气设备本身的抗震设计以及应

急预案和演练等多个方面,旨在通过综合的措施确保设备在地震发

生时能够正常运行或者至少不会造成严重损坏。

建筑结构抗震设计第四版介绍建筑结构抗震设计是保障建筑物在发生地震时能够安全运行的重要一环。

本文将深入探讨建筑结构抗震设计的相关要求和技术,并介绍最新版的建筑结构抗震设计规范。

抗震设计的背景地震是一种常见的自然灾害,它给人类的生命财产安全造成巨大威胁。

建筑物是人类居住和工作的重要场所,因此其抗震设计尤为重要。

抗震设计的原则1. 安全性原则抗震设计的首要原则是保障人们的生命安全。

建筑物在地震发生时应该能够承受地震力量而不会倒塌。

2. 经济性原则抗震设计不仅要保证安全性,还要尽量减少施工成本。

设计师需要合理选用材料和结构形式,使得抗震设计经济合理。

3. 可行性原则抗震设计应该考虑施工操作的可行性。

设计师需要根据具体情况选择合适的方案,避免设计过于复杂难以实施。

4. 先进性原则抗震设计需要根据最新的科学技术水平进行。

设计师需要不断学习和更新自己的知识,以应对不断变化的地震活动。

建筑结构抗震设计第四版的主要内容建筑结构抗震设计第四版是基于国内外先进经验和技术研发的最新版地震设计规范。

其主要包括以下几个方面的内容:1. 地震分区根据地震活动性质和地质条件,将分区划定为多个地震分区。

各地区的抗震设计要求会有所不同。

2. 抗震设计参数建筑结构抗震设计需要确定一系列参数,如设计震级、设计地震加速度、结构的基本周期等。

这些参数将在设计过程中进行计算和确定。

3. 结构设计抗震设计要求建筑结构具有足够的抗震能力。

设计师需要根据建筑结构的类型和用途,选用合适的结构形式,并进行相应的计算和验算。

4. 材料选择抗震设计中的材料选择非常重要。

设计师需要选择合适的材料,如抗震钢筋、混凝土等,以确保建筑结构的抗震性能。

5. 施工质量控制抗震设计不仅仅停留在纸面上,实施过程中的施工质量也至关重要。

相关部门需要对施工过程进行监督和质量检查,确保设计要求的有效实施。

6. 抗震设备除了建筑结构的设计,还需要考虑抗震设备的选用和布置。

例如,设置防震支座、加固柱等设备可以提高建筑物的抗震能力。

单层厂房抗震的设计引言地震是一种自然灾害,对建筑物和结构物的破坏性很大。

在工业厂房中,由于有大量机械设备和重要的生产资料,抗震设计尤为重要。

本文将介绍单层厂房抗震的设计原则和方法,以帮助工程师们提高厂房的抗震能力。

抗震设计的原则在进行单层厂房的抗震设计时,需要遵循以下原则:1. 合理选址在选址时,需要考虑地震活动性、地质条件以及土地利用规划等因素。

选择地质条件稳定、位于地震烈度较低区域的场地,可以减小地震对厂房的影响。

2. 结构合理布局厂房的结构布局应遵循均匀分布、刚性布置和连续性布置的原则。

通过合理的结构布局可以提高厂房的整体抗震性能。

3. 材料选择在厂房的结构设计中,选择适合地震区的材料,如高强度、抗震性能良好的钢材和混凝土等。

同时,需要严格控制材料的质量,确保其符合设计要求。

4. 结构设计在进行结构设计时,需要考虑不同地震工况下的荷载作用,采用适当的结构形式和合理的杆件尺寸。

在结构的选取和设计上,应遵循抗震设计规范的要求,确保结构的稳定性和抗震性能。

5. 施工质量控制在厂房的施工过程中,需要严格按照设计要求进行施工,并对施工质量进行严格的控制。

确保厂房的施工质量符合设计要求,提高其抗震性能。

抗震设计方法为了提高单层厂房的抗震性能,可以采用以下抗震设计方法:1. 弹性设计弹性设计是指在地震荷载下,结构处于弹性状态,能够保证结构的安全和完整性。

通过弹性设计的方法,可以在设计过程中考虑地震效应,并计算结构所承受的地震荷载。

2. 强度设计强度设计是指在地震荷载下,结构发生塑性变形,但仍能保持稳定和安全。

通过强度设计的方法,可以考虑结构的抗震性能,并采取相应的措施提高其抗震能力。

3. 隔震设计隔震设计是指通过隔震系统将结构与地面隔开,减少地震对结构的影响。

隔震设计可以采用弹簧隔震装置、摩擦隔震装置等,将地震能量吸收和分散,提高结构的抗震性能。

4. 减震设计减震设计是指通过减震装置将地震的能量吸收和消散,减小结构的反应,提高其抗震性能。

建筑抗震设计规范gb50011-2016

GB50011-2016《钢结构抗震设计规范》由建筑工程钢结构抗震设计分

委员会制定,工程建设部主管发布。

本规范代替GB50011-2010《钢结构抗震设计规范》由2015年12月

31日起施行,实施过程中发现对本规范的解释和应用有困难的,可以参

照旧规范GB50011-2010《钢结构抗震设计规范》。

本规范适用于含钢结构分部的低层建筑和中层钢结构建筑,也包括轻

质结构、组合结构两类建筑,但不包括大跨度悬索结构建筑。

本规范不同

类型的建筑的抗震要求,可以按照结构的分类进行设计。

本规范设计了建筑抗震设计程序及抗震评估等基本要求,涉及钢结构

荷载、外加荷载、地震动、结构稳定性以及防护、耐久性、可靠性等方面。

1.本规范第一部分介绍了钢结构抗震设计的基本要求,对建筑物的设

计震度、设计震动及震源信息进行了说明。

2.第二部分规定了地震作用下钢结构的受力计算要求。

3.第三部分介绍了结构的基本要求,涉及到结构型式、荷载分配、抗

震性能限值、钢结构构件的设计及分析尺寸等内容。

4.第四部分介绍了结构节点、结构布置和结构抗震性能。

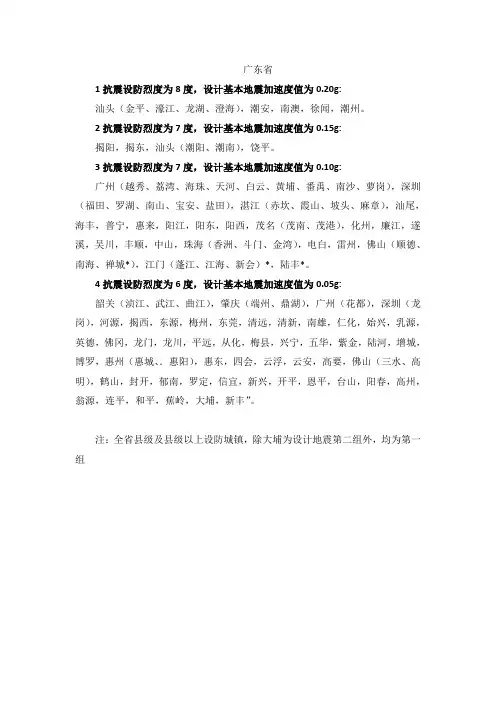

广东省

1抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g:

汕头(金平、濠江、龙湖、澄海),潮安,南澳,徐闻,潮州。

2抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g:

揭阳,揭东,汕头(潮阳、潮南),饶平。

3抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g:

广州(越秀、荔湾、海珠、天河、白云、黄埔、番禹、南沙、萝岗),深圳(福田、罗湖、南山、宝安、盐田),湛江(赤坎、霞山、坡头、麻章),汕尾,海丰,普宁,惠来,阳江,阳东,阳西,茂名(茂南、茂港),化州,廉江,遂溪,吴川,丰顺,中山,珠海(香洲、斗门、金湾),电白,雷州,佛山(顺德、南海、禅城*),江门(蓬江、江海、新会)*,陆丰*。

4抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g:

韶关(浈江、武江、曲江),肇庆(端州、鼎湖),广州(花都),深圳(龙岗),河源,揭西,东源,梅州,东莞,清远,清新,南雄,仁化,始兴,乳源,英德,佛冈,龙门,龙川,平远,从化,梅县,兴宁,五华,紫金,陆河,增城,博罗,惠州(惠城、.惠阳),惠东,四会,云浮,云安,高要,佛山(三水、高明),鹤山,封开,郁南,罗定,信宜,新兴,开平,恩平,台山,阳春,高州,翁源,连平,和平,蕉岭,大埔,新丰”。

注:全省县级及县级以上设防城镇,除大埔为设计地震第二组外,均为第一组。

抗震设计的基本原则

1、识别灾害潜在风险,以最大限度减轻灾害损失。

2、加强结构抗震性能,增强抗震能力,提高抗震水平。

3、增强结构的可靠性和灵活性,避免超载及其他破坏形式对结构的

冲击。

4、采用可拆卸型的抗震体系,减少结构的损坏程度。

5、妥善使用抗震材料,如钢材、高强度混凝土等,尽可能增强抗震

性能。

6、采用可组合化结构系统,用柔性材料填充,有效地降低抗震结构

中的振动。

7、合理分配结构刚度,适应结构重量,使结构受到同等程度地震影响,减小结构承载力下降的可能性。

8、科学确定建筑物的抗震设计方法,以保证结构的安全性和可靠性。

9、抗震设计过程中,彻底建立安全控制系统,加强抗震措施的监督

管理。

10、遵照有关国家、地方有关规定,严格执行抗震设计标准,保证抗

震设计的质量。

简述结构抗震设计原则

结构抗震设计是指在建筑物和其他结构物的设计中,采取一系列措施,使其具有较好的抗震性能。

下面简述一些结构抗震设计的原则。

1.稳定性原则。

设计结构应具有足够的稳定性,可以承受地震的各种作用。

这包括强度、刚度、稳定性和耗能能力等方面。

2.一致性原则。

建筑物的各个部分应保持一致,即在地震作用下,强度、刚度和稳定性应具有相同程度的提高。

3.合理性原则。

结构设计应以合理的材料和施工方法为基础,考虑到建筑物的预期使用寿命、成本和环保等方面,进行合理的结构设计。

4.动态反应原则。

在设计结构时,必须考虑地震的动态反应,即结构在地震作用下的柔度、阻尼和共振等特性。

5.层间位移控制原则。

结构设计应考虑层间位移控制,避免产生过大的变形和破坏,保证结构的稳定性和安全性。

6.多重抗震措施原则。

结构设计应采取多重抗震措施,包括加强结构的抗震能力、增强结构的耗能能力、改进结构的位移性能等。

7.综合考虑原则。

结构设计应综合考虑地震、风、温度、水压等多种因素,使结构具有更好的整体性和可靠性。

以上是结构抗震设计的一些原则,其中每个原则都是非常重要的,设计师们应当根据具体情况进行掌握和应用。

- 1 -。

关于建筑结构抗震设计的基本要求随着科技的不断发展和人们对生活质量要求的提高,建筑结构抗震设计成为了现代建筑设计中不可忽视的重要环节。

抗震设计的目的是为了在地震发生时,保护建筑物的结构完整性和人员的生命安全。

下面将介绍建筑结构抗震设计的基本要求。

建筑结构抗震设计需要考虑地震的力学特性。

地震是由地壳运动引起的,产生的地震力可以分为水平力和垂直力。

建筑结构抗震设计要求能够抵抗这些水平和垂直地震力的作用,确保建筑物在地震中能够保持稳定。

建筑结构抗震设计需要考虑地震的频率特性。

地震具有不同的频率成分,建筑物的自振频率应尽量避开地震作用频率范围,以降低共振效应的发生。

建筑结构的自振频率可以通过结构的质量和刚度来调整,以满足抗震设计的要求。

建筑结构抗震设计还需要考虑地震的概率特性。

地震的发生是有一定概率的,不同地区的地震概率也不同。

建筑结构抗震设计需要根据地震的概率特性,选择合适的抗震设计水平。

一般来说,高地震区域的建筑结构抗震设计要求更高,而低地震区域的要求相对较低。

建筑结构抗震设计还需要考虑建筑物的重要性等级。

不同类型的建筑物在地震中所承受的地震力和要求也不同。

例如,高层建筑、桥梁等重要建筑物需要满足更严格的抗震设计要求,以确保其在地震中的安全性。

在具体的抗震设计中,还需要考虑建筑结构的材料选择和构造形式。

不同材料的抗震性能不同,抗震设计需要选择合适的材料,以提高建筑物的抗震能力。

此外,建筑结构的构造形式也会影响其抗震性能,如增加剪力墙、设置防震支撑等。

除了以上基本要求,建筑结构抗震设计还需要考虑其他因素,如建筑物的基础设计、地震时的动力响应分析等。

这些因素都是为了确保建筑物在地震中能够保持稳定和安全。

总结起来,建筑结构抗震设计的基本要求包括考虑地震的力学特性、频率特性和概率特性,根据建筑物的重要性等级选择合适的抗震设计水平,选择合适的材料和构造形式,并考虑其他因素。

通过合理的抗震设计,可以提高建筑物的抗震能力,确保人们的生命安全和财产安全。

成都住宅抗震设防标准成都市作为中国西部地区重要的经济中心和人口聚集地,地处地震多发区域,抗震设防工作至关重要。

成都市的住宅抗震设防标准是指导和规范成都市住宅建设的技术标准,以确保建筑物在地震发生时具备一定的抗震能力,保障居民的生命财产安全。

以下是成都市住宅抗震设防标准的主要内容:1.抗震设防等级:成都市将建筑物按照其用途和重要性划分为不同的抗震设防等级。

主要分为A级、B级、C级和D级等级,其中A 级抗震设防等级对应着最高的抗震性能要求,通常适用于高层建筑、医院、学校等重要建筑物。

2.设防烈度:成都市根据地震烈度区划和地震动参数,确定了相应的设计基准地震动参数。

设防烈度一般以地震烈度等级和设计基准地震动参数表示,如最大允许加速度、谱加速度等。

3.结构设计要求:建筑物的结构设计应符合国家相关标准和规范,如《建筑抗震设计规范》(GB50011)。

要求建筑结构在设计抗震水平荷载下,具备足够的强度、刚度和变形能力,以减少地震作用对建筑物造成的破坏。

4.建筑材料和构件要求:规定建筑结构所使用的材料和构件应符合国家相关标准,具备一定的抗震性能。

包括混凝土、钢材、连接件等材料的性能和规格要求,以及构件的加固和连接要求。

5.施工质量要求:对建筑施工过程中的质量控制提出了要求,确保建筑结构的施工质量符合设计要求。

包括混凝土浇筑、钢筋连接、构件安装等方面的施工工艺和质量控制要求。

6.抗震验收和监测:建成后的建筑物需要进行抗震验收,确保其抗震性能符合成都市的抗震设防标准要求。

同时,建立抗震监测体系,对建筑物的抗震性能进行实时监测和评估,以确保其安全可靠。

成都市住宅抗震设防标准是为了提高城市建筑物的抗震性能,减少地震灾害对人民生命财产的损害,保障城市居民的安全和稳定。

建设单位在进行工程设计和施工时必须严格按照成都市的抗震设防标准执行,确保建筑物的抗震性能符合要求。

同时,抗震设防标准也会随着科技进步和地震风险评估的更新而不断修订和完善。

第一章绪论1、地震按其成因分为:火山地震、陷落地震和构造地震2、震源:底层构造运动中,地球内部断层错动断裂并引起周围介质震动的部位震中:震源正上方的地面位置叫震中震中区(极震区):震中附近的地面震动最剧烈,也是破坏严重的地区震中距:震源至地面的垂直距离叫做震源深度3、地震波:体波(纵波、横波)随深度增大而增大….面波(L波、R波)随深度增大而减小纵波>横波>面波(面波的振幅最大)4、震级:表示地震本身大小的尺度地震裂变:是指某一地区地面及房屋建筑等工程结构遭受到一次地震影响的强烈程度。

关系区别:一次地震表示地震大小的震级只有一个,但由于各地区距离震中的远近不同、震源深度不同,地质情况和建筑物情况不同,故各地区所遭受到的地震影响程度不同。

5、基本烈度:指某地区在今后一定时间内,在一般场地条件下可能遭受的最大地震烈度,我国确定以50年内超过概率为10%的烈度为基本烈度(474年一遇)抗震设防烈度:一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,一般情况下可采用中国地震动区划图地震基本烈度,6度以上地区建筑必须进行抗震烈度设防。

6、地震动三个基本要素:幅值、频率和持时(在近场内基岩上的低振动加速度峰值大于软弱场地上的,而远场则相反)7、四个抗震设防类别:特殊、重点、标准、适度设防,简称甲乙丙丁(甲乙抗震措施提升一度,计算时甲提升一度,乙不提升)小震烈度:50年内超63.2% 中震10% 大震2-3%中震烈度(基本烈度)=小震烈度(众值或多遇)+1.55=大震(罕遇)-1.00三水准设防目标:小震不坏、中震可修、大震不倒两阶段抗震方法:第一阶段设计为承载力及弹性形变验算,取第一水准(相当于小震)的参数计算。

这样可满足第一二水准设防要求。

第二阶段设计为弹塑性形变验算,满足第三水准设防要求。

第二章场地、地基和基础1、场地:是指工程群体所在地,具有相似的反应普特征。

按场地上建筑物的震害轻重程度,把建筑场地划分四类,即对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段。

建筑抗震设计的原则和方法地震是常见的自然灾害之一,其对建筑物和人类造成的破坏和伤害难以估量。

因此,抗震设计在建筑工程中起着至关重要的作用。

本文将介绍建筑抗震设计的原则和方法。

一、抗震设计的原则抗震设计的原则是保护生命、保护财产、保障功能、降低震害。

为了实现这些原则,建筑抗震设计需要遵守以下几个基本原则:1. 安全优先:建筑的安全性是抗震设计的首要考虑因素。

设计师需要考虑建筑所处的地理位置、地质条件、建筑类型、重要性等各种因素,以确保建筑物在地震中保持完整和安全。

2. 稳定性:颤振是建筑在地震中破坏的主要原因之一。

设计师应考虑建筑在地震中的动态反应,确保建筑的稳定性,并通过结构措施或者加固处理来提高建筑的抗震性能。

3. 弹性:在地震时,建筑物所受到的地震作用会引起建筑物本身和内部构件的振动。

为了减小建筑物被破坏的风险,设计师需要保证建筑物具有一定的弹性,能够在地震中有所变形。

4. 健康性:建筑物在地震中受到的刺激可能会对人体造成不良影响,例如晕眩、头痛等。

因此,建筑抗震设计必须考虑人体健康因素,以减小地震对人体的危害。

二、抗震设计的方法1. 结构措施结构措施是提高建筑抗震能力的有效途径。

设计师可以使用以下措施来提高建筑的抗震性能:(1)增加结构抗震能力:通过加强建筑的框架构造、增加板层间的钢筋、增加板层的受剪能力等措施,提高建筑整体的抗震能力。

(2)建筑物刚度增加:适当提高建筑物的刚度,可以缩小建筑物在地震中的位移,减少地震对建筑物的危害。

(3)隔震设计:将高弹性材料或者隔震器等材料置于建筑物和地基之间,以隔离建筑物和地震能量的传递,提高建筑物的抗震能力。

(4)减震设计:通过在结构中设置阻尼器等材料,可减小建筑物在地震中的振动量。

2. 质量控制质量控制也是提高建筑抗震能力的重要方法。

设计过程中,要严格按照抗震设计规范和要求进行设计,确保建筑能够承受地震所带来的作用。

同时,在使用材料时,设计师需要注意材料的品质和质量。

震源:断层形成的地方,即大量释放能量的地方。

震源不是一个点,而有一定的范围和深度。

▲震中:震源正上方的地面位置。

▲震中距:地面某处至震中的水平距离▲震源深度:震源至地面的垂直距离。

▲等震线:地面上破坏程度相同或相近的点连成的曲线。

(1)浅源地震:震源深度在70 km以内,一年中全世界所有地震释放能量的约85%来自浅源地震。

(2)中源地震:震源深度在70-300 km,一年中全世界所有地震释放能量的约12%来自中源地震。

(3)深源地震:震源深度超过300 km,一年中全世界所有地震释放能量的约3%来自中源地震。

地震波地震产生的地壳运动(振动)以波的形式从震源向各个方向传播并释放能量,这种波称为地震波。

地震波包含:体波和面波1 体波:在地球内部传播的波。

体波包含:纵波和横波。

▲纵波:在传播过程中,介质质点的振动方向与波的前进方向一致,故又称为压缩波或疏密波。

特点:周期短,振幅小。

▲横波:在传播过程中,介质质点的振动方向与波的前进方向垂直,故又称为剪切波。

特点:周期较长,振幅较大。

根据弹性理论,纵波的传播速度大约为横波的1.67倍,说明纵波的传播速度快,因此也把纵波叫初波(P波),横波叫次波(S波)。

2 面波:只限于在地面附近传播的波,也就是体波经过地层界面多次反射形成的次生波。

面波包含:瑞雷波(R波)和洛夫波(L波)。

特点:周期长,振幅大,只在地表附近传播,比体波衰减慢,能传播到很远的地方。

▲瑞雷波:传播时,质点在波的传播方向和地面法线组成的平面内(XZ)做椭圆形运动,而在与XZ平面垂直的水平方向(Y)没有振动,质点在地面上呈滚动形式。

▲洛夫波:传播时,质点只在与传播方向相垂直的水平方向(Y)运动,在地面上呈蛇形运动形式。

从实际地震时记录到的地震波可以看出,首先达到的是纵波(初波、P波),接着是横波(次波、S波),面波达到的最晚。

一般情况下,当横波或面波达到时,振幅增大,地面振动最猛烈,造成的危害也最大。

▲震级是表示一次地震本身强弱程度或大小的尺度,也是表示一次地震释放能量的多少,是一个衡量地震强度的指标。

一次地震只有一个震级。

▲目前,国际上比较通用的是里氏震级,即地震震级为式中A是标准地震仪(周期0.8s,阻尼系数0.8,放大倍数2800倍的地震仪)在距震中100km处记录的以微米(1微米=10-6m)为单位的最大水平地动位移(单振幅)。

▲震级与震源释放能量的大小有关。

震级每差一级,地震释放的能量将相差32倍。

▲地震按震级大小分为:(1)微震:小于2级,人感觉不到,只有仪器才能记录下来。

(2)有感地震:2-4级,人能感觉到。

(3)破坏性地震:5级以上地震,能够引起不同程度破坏。

(4)强烈地震或大震:7级以上地震。

(5)特大地震:8级以上地震。

为评定地震烈度,需要建立一个标准,这个标准就是地震烈度表。

它以描述震害宏观现象为主,即根据建筑物的破坏程度、地貌变化特征、地震时人的感觉、家具的动作反应等进行区分。

▪日本采用8个等级的地震烈度表。

▪一些欧洲国家采用10度划分的地震烈度表。

▪我国和世界上大多数国家都采用12度划分的地震烈度表。

一次地震的震级只有一个,但距离震中不同的地点,地震的影响不同,地震烈度就不同。

震级与震中烈度的关系:粗略估算方法:震级减1后乘1.5即为震中烈度。

影响地震烈度的因素:▪描述地震的主要特性的三个要素:▪地震的幅值:是运动的加速度、速度或位移的最大值。

目前采用最多的地震幅值是地面运动最大加速度幅值。

它可以描述地面震动的强弱程度,且与震害有着密切关系。

▪地震动频谱特性:是指地震动对具有不同自振周期的结构的反应特性,通常可以用反应谱、功率谱和傅里叶谱来表示。

而反应谱是工程中最常用的形式,已成为工程结构抗震设计的基础。

▪地震动的持时特性:在相同的地面运动最大加速度作用下,当强震的持续时间长,则该地点的地震烈度高,结构物的破坏重,反之亦然。

一基本术语▪抗震设防烈度:按国家规定的权限作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

▪抗震设防标准:衡量抗震设防要求的尺度,由抗震设防烈度和建筑使用功能的重要性确定。

▪地震作用:地面运动发生时在上部结构质点处产生的惯性力,包括水平地震作用和竖向地震作用。

▪设计地震的参数:抗震设计用的加速度(速度、位移)时程曲线、加速度反应谱和峰值加速度。

▪设计基本地震加速度:50年设计基准期超越概率10%的地震加速度的设计取值。

▪设计特征周期:抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值。

▪抗震措施:除地震使用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。

▪抗震构造措施:根据抗震概念设计原则,一般不需要计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。

▪建筑所在地区遭受的地震影响,应采取相应抗震设防烈度的设计基本地震加速度和设计特征周期或规定的设计地震动参数来表征。

而建筑的设计特征周期应根据其所在地的设计地震分组和场地类别来确定。

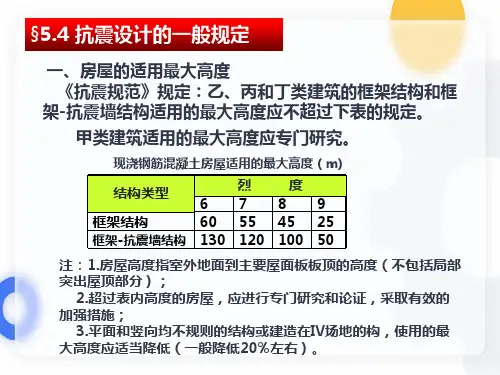

▪《抗震规范》用设计地震分组来体现震级和震中距的影响,建筑工程的设计地震分为三组三建筑的分类1、根据建筑物使用功能的重要性,按其地震破坏产生的后果,将建筑物分为四类:▪甲类——特别重要,破坏会产生严重后果▪乙类——地震时使用功能不能中断,如城市生命线工程及救灾需要的建筑▪丙类——除甲、乙、丁类以外的建筑(一般工业与民用建筑)▪丁类——次要建筑2 各类建筑的设防标准:▪甲类建筑:地震作用:应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定。

抗震措施:在6~8度时,设防烈度应提高一度;在9度时,要求应比9度设防烈度更高。

▪乙类建筑:地震作用:符合本地区抗震设防烈度抗震措施:在6~8度时,设防烈度应提高一度;在9度时,要求应比9度设防烈度更高。

▪丙类建筑:地震作用:取与本地区相同设防烈度抗震措施:取与本地区相同设防烈度▪丁类建筑:地震作用:与本地区设防烈度相同抗震措施:取本地区设防烈度降低一度要求五抗震设防的目标在遭受低于本地区设防的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用(小震不坏)。

在遭受本地区规定的设防烈度的地震影响时,建筑物可能有一定损坏,但不致危及人民生命和生产设备的安全,经一般修理或不需修理仍可继续使用(中震可修)。

在遭受高于本地区设防烈度的预估罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危及生命的严重破坏(大震不倒)。

六两阶段抗震设计方法《规范》规定以两阶段设计方法来实现抗震设防目标:第一阶段:建筑结构在多遇地震作用下抗震承载能力的验算(隐含着设防烈度地震作用下的变形验算),保证小震不坏,中震可修。

第二阶段:通过对罕遇地震烈度地震作用下结构薄弱部位弹塑性变形验算,并采取相应的构造措施,保证大震不倒2.1选择对抗震有利的场地、地段和地基。

1、选择对抗震有利地段的原则要求▪选择建筑场地时,应根据工程需要,掌握地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、不利和危险地段作出综合评价。

▪有利地段:。

包括稳定基岩,坚硬土,开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等。

▪危险地段:指地震时可能发生崩塌、滑坡、地陷、地裂、泥石流等地段,及震中烈度为8度以上的发震断裂带在地震时可能发生地表错位的地段。

▪《规范》3.3.1:对不利的地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效措施;不应在危险地段建造甲、乙、丙类建筑。

2 选择有利于抗震的场地为减少地面运动通过建筑场地和地基传给上部结构的地震能量,应采用下列方法:▪(1)选择薄的场地覆盖层。

▪(2)选择坚实的场地土。

▪(3)将建筑物的地震周期与地震动的卓越周期错开,避免共振。

▪(4)采用基础隔震或消能减震措施《规范》3.3.4:地基和基础设计应符合下列要求:1、同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上;2、同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;(可设沉降缝,成为两个单元)3、地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,并采取相应措施。

2.2 设计有利的房屋体形,进行合理结构布置抗震规范》3.4.1建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案。

3.4.2建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称,并应具有良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减少,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。

《规范》3.4.21、扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。

2、凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%。

3、楼板局部不连续:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化。

例如:开洞面积大于该楼层面积的30%,或较大的楼层错层,或有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%。

竖向不规则的类型侧向刚度不规则:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。

竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架)向下传递。

楼层承载力突变:抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。

▪防震缝的合理设置变形缝包括:伸缩缝、沉降缝、防震缝,对于抗震设防烈度为6度以上的房屋,伸缩缝、沉降缝均应符合防震缝的要求,即在抗震区,三种缝统称为防震缝。

高层建筑一般通过调整平面形状和尺寸,并在构造上以及施工时采取一些措施,不设防震缝。

当需要设置防震缝时,防震缝的最小缝宽应符合下列规定:《规范》6.1.4(1)框架房屋,当高度不超过15m,可采用70mm;当高度超过15m,6度、7度、8度、9度相应每增高5m、4m、3m 、2m,宜加宽20mm;(2)框架—抗震墙房屋的防震缝宽,可采用(1)数值的70%;抗震墙房屋可采用(1)数值的50%,且不宜小于70mm。

(3)防震缝两侧结构体系不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。

▪合理的抗震结构布置(1)平面布置力求对称若为非对称结构,因质心与刚心不重合,远离刚心的构件,由于侧移量很大,所分担的水平地震剪力就大,容易出现超出其允许抗力和变形极限而发生严重破坏,甚至导致结构因一侧构件失效而倒塌。

(2)竖向布置力求均匀结构竖向布置的关键:尽可能使竖向刚度、强度均匀变化,避免出现薄弱层,并应尽可能降低房屋的重心▪抗震结构体系的确定结构体系应符合下列各项要求《规范》3.5.2①应具有明确的计算见简图和合理的地震作用传递途径。

②应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。