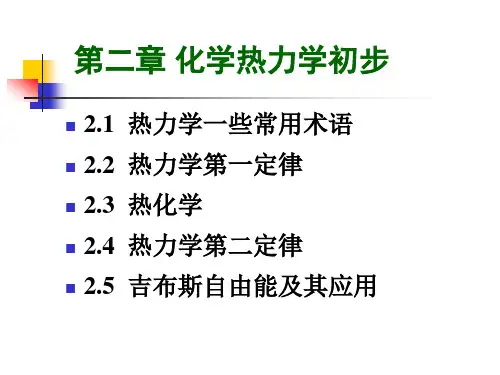

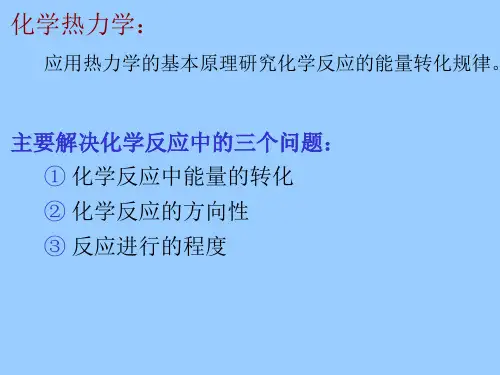

无机与分析化学第二章化学反应的能量和方向

- 格式:ppt

- 大小:1.89 MB

- 文档页数:15

《无机及分析化学》教学大纲篇一:《无机及分析化学》教学大纲《无机及分析化学》教学大纲课程名称:无机及分析化学课程编号:课程类别:专业基础课/必修课学时/学分:48/3开设学期:第一学期开设单位:化学与化工学院说明一、课程性质与说明1.课程性质专业基础课/必修课2.课程说明《无机及分析化学》是全国高等农业院校“十五”规划教材,也是农学、园艺、生物等专业的必修基础课,是上述专业学生学习的第一门基础化学课程。

本课程在元素周期律、原子和分子结构理论及四大平衡(酸碱平衡、沉淀平衡、氧化还原平衡和配位平衡)原理的基础上,讨论重要元素及其化合物的结构、组成、性质、变化规律及其含量测定的理论和方法。

上述内容与相关专业对化学基础的要求相结合,为学生学习后继课程、写作毕业论文及从事专业实践打下必要的基础。

二、教学目标1.理解分散系、物质结构、化学反应速率和化学平衡等无机化学的基本概念、基础理论。

2.理解酸碱滴定法、沉淀滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法和吸光光度法等分析化学的基本原理,初步掌握定量分析的常用测定方法。

3.掌握定量分析基本计算方法,能正确表示定量分析结果。

4.培养学生具有初步解决化学问题的能力并且养成严谨细致、实事求是的科学作风。

三、学时分配表章序章题讲授学时实验学时辅导学时自学学时小计1溶液和胶体42化学反应速率23化学热力学基础及化学平衡74物质结构基础55酸碱平衡与沉淀溶解平衡56配位化合物47氧化还原反应68重要的生命元素自学9分析化学概论610滴定分析法611重量分析法自学12吸光光度法413电势分析法自学合计48 四、教学教法建议本课程教学应在充分了解中学化学教学内容的基础上展开,既要注意与中学教学内容的衔接,又要注意避免不必要的重复。

对于已习惯中学教学的新生一时难以适应大学化学学习的情况,教师在本课程教学开始就应注意学习方法的指导和教学内容的精炼,以使学生尽快适应。

每章讲完之后应及时小结重点,以助学生理清思路,及时消化。

第一章物质结构基础1-1.简答题(1) 不同之处为:原子轨道的角度分布一般都有正负号之分,而电子云角度分布图均为正值,因为Y平方后便无正负号了;除s轨道的电子云以外,电子云角度分布图比原子轨道的角度分布图要稍“瘦”一些,这是因为︱Y︱≤ 1,除1不变外,其平方后Y2的其他值更小。

(2) 几率:电子在核外某一区域出现的机会。

几率密度:电子在原子核外空间某处单位体积内出现的几率,表示微粒波的强度,用电子云表示。

(3) 原子共价半径:同种元素的两个原子以共价单键连接时,它们核间距离的一半。

金属半径:金属晶体中相邻两个金属原子核间距离的一半。

范德华半径:分子晶体中相邻两个分子核间距离的一半。

(4) BF3分子中B原子采用等性sp2杂化成键,是平面三角形;而NF3分子中N原子采用不等性sp3杂化,是三角锥形。

(5)分子式,既表明物质的元素组成,又表示确实存在如式所示的分子,如CO2、C6H6、H2;化学式,只表明物质中各元素及其存在比例,并不表明确实存在如式所示的分子,如NaCl、SiO2等;分子结构式,不但表明了物质的分子式,而且给出了分子中各原子的具体联接次序和方式,像乙酸的结构式可写为C HH HC OO H其结构简式可记为CH 3COOH 。

1-2解 1错;2错;3对;4对;5对;6错。

7对;8错;9对 10错;11错;12错。

1-3 波动性;微粒性1-4. 3s=3p=3d=4s ;3s< 3p< 4s <3d ;3s< 3p< 3d< 4s ; 1-5 32;E 4s < E 4p < E 4d < E 4f ; 第六周期;La 系;2;铈(Ce) 1-6 HF>HCl>HBr>HI ;HF>HCl>HBr>HI;HF<HCl<HBr<HI;HF>HI>HBr>HCl 。

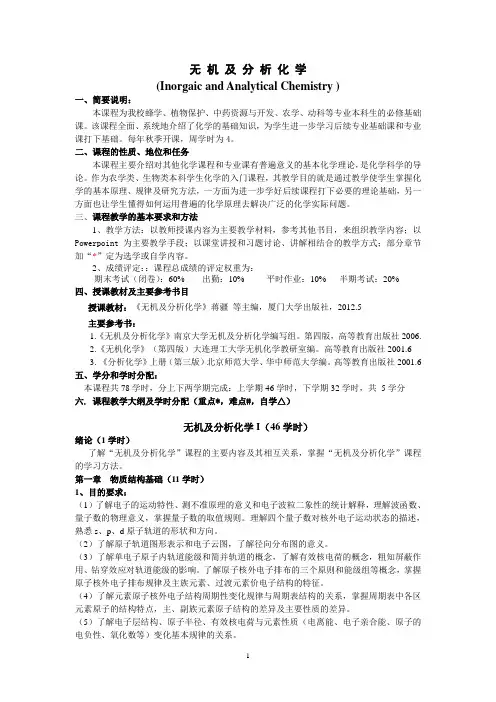

无机及分析化学(Inorgaic and Analytical Chemistry )一、简要说明:本课程为我校蜂学、植物保护、中药资源与开发、农学、动科等专业本科生的必修基础课。

该课程全面、系统地介绍了化学的基础知识,为学生进一步学习后续专业基础课和专业课打下基础。

每年秋季开课,周学时为4。

二、课程的性质、地位和任务本课程主要介绍对其他化学课程和专业课有普遍意义的基本化学理论,是化学科学的导论。

作为农学类、生物类本科学生化学的入门课程,其教学目的就是通过教学使学生掌握化学的基本原理、规律及研究方法,一方面为进一步学好后续课程打下必要的理论基础,另一方面也让学生懂得如何运用普遍的化学原理去解决广泛的化学实际问题。

三、课程教学的基本要求和方法1、教学方法:以教师授课内容为主要教学材料,参考其他书目,来组织教学内容;以Powerpoint为主要教学手段;以课堂讲授和习题讨论、讲解相结合的教学方式;部分章节加“*”定为选学或自学内容。

2、成绩评定::课程总成绩的评定权重为:期末考试(闭卷):60% 出勤:10% 平时作业:10% 半期考试:20%四、授课教材及主要参考书目授课教材:《无机及分析化学》蒋疆等主编,厦门大学出版社,2012.5主要参考书:1.《无机及分析化学》南京大学无机及分析化学编写组。

第四版,高等教育出版社2006.2.《无机化学》(第四版)大连理工大学无机化学教研室编。

高等教育出版社2001.63. 《分析化学》上册(第三版)北京师范大学、华中师范大学编。

高等教育出版社2001.6五、学分和学时分配:本课程共78学时,分上下两学期完成:上学期46学时,下学期32学时,共5学分六. 课程教学大纲及学时分配(重点*,难点#,自学△)无机及分析化学I(46学时)绪论(1学时)了解“无机及分析化学”课程的主要内容及其相互关系,掌握“无机及分析化学”课程的学习方法。

第一章物质结构基础(11学时)1、目的要求:(1)了解电子的运动特性、测不准原理的意义和电子波粒二象性的统计解释,理解波函数、量子数的物理意义,掌握量子数的取值规则。