边界层结构及其生消演变规律 .doc

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

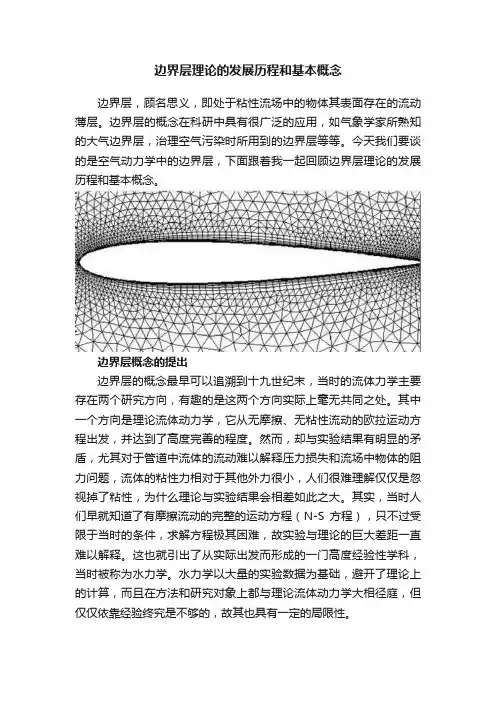

边界层理论的发展历程和基本概念边界层,顾名思义,即处于粘性流场中的物体其表面存在的流动薄层。

边界层的概念在科研中具有很广泛的应用,如气象学家所熟知的大气边界层,治理空气污染时所用到的边界层等等。

今天我们要谈的是空气动力学中的边界层,下面跟着我一起回顾边界层理论的发展历程和基本概念。

边界层概念的提出边界层的概念最早可以追溯到十九世纪末,当时的流体力学主要存在两个研究方向,有趣的是这两个方向实际上毫无共同之处。

其中一个方向是理论流体动力学,它从无摩擦、无粘性流动的欧拉运动方程出发,并达到了高度完善的程度。

然而,却与实验结果有明显的矛盾,尤其对于管道中流体的流动难以解释压力损失和流场中物体的阻力问题,流体的粘性力相对于其他外力很小,人们很难理解仅仅是忽视掉了粘性,为什么理论与实验结果会相差如此之大。

其实,当时人们早就知道了有摩擦流动的完整的运动方程(N-S方程),只不过受限于当时的条件,求解方程极其困难,故实验与理论的巨大差距一直难以解释。

这也就引出了从实际出发而形成的一门高度经验性学科,当时被称为水力学。

水力学以大量的实验数据为基础,避开了理论上的计算,而且在方法和研究对象上都与理论流体动力学大相径庭,但仅仅依靠经验终究是不够的,故其也具有一定的局限性。

路德维格·普朗特(Ludwig Prandtl)在这个时代背景下,路德维格·普朗特 (Ludwig Prandtl) 提出了流动边界层的概念,他在1904年的一次数学讨论会上宣读了论文“具有很小摩擦的流体运动”,在这篇论文中,普兰特借助于理论研究和几个简单的实验(普朗特水槽),证明了绕固体的流动可以分成两个区域:一是,物体附近很薄的一层(即流动边界层),其中摩擦(粘性)起着主要的作用;二是,该层以外的其余区域,这里摩擦可以忽略不计。

边界层概念的提出解决了当时的许多问题,以此为前提,当时的人们对数学上的困难做了很大程度的简化。

基本概念——边界层提到边界层不得不提到另一个流体力学中的概念——雷诺数,用以判断粘性流体流态,同时影响着边界层的厚度。

边界层的概念和特点边界层是指在地球物理学中,大气界面和地面之间的一层气体。

在气象学上,边界层是指从地面到一定高度范围内,风速、温度、湿度等各种大气参数发生显著变化的区域。

边界层的高度通常为未来数小时预报所需要的范围内。

1. 逐渐递减的风速:在边界层内,风速逐渐递减。

开始时,风速最大并且逐渐降低。

具体的风速变化取决于地面和大气层的性质和情况。

2. 温度和湿度梯度:边界层内的温度和湿度呈现出明显的梯度变化。

一般来说,地面处温度最高,高层温度逐渐降低。

除此之外,空气湿度在边界层内也会发生变化。

具体变化也是因地而异的。

3. 乱流增大:边界层内的乱流比较显著。

在这里空气流动不是平稳的,而是发生着强烈的乱流。

气体不能在水平方向上自由扩散,而是在各种水平方向逐渐混合。

4. 光学特性不同:由于边界层内存在着大量悬浮的尘埃和气体,它具有不同于上层大气的光学特性。

这使得大气边界层对光的透过率发生了变化。

边界层在气象、环境科学、气候变化等领域具有重要意义。

较为典型的是它与交通工具有关的影响。

由于边界层内的风速变化大,乱流强,而车辆在受到这种影响的同时会发生摩擦热,从而可以推测车辆的燃油效率、稳定性和舒适性。

在电力行业,边界层的变化也会影响线路的温度和表面附着物的变化,从而影响电力传输的效率和稳定性。

同样,边界层的湿度和风速也会对农业和林业造成影响。

总之,边界层是一个非常重要和复杂的概念。

对于气象学家、大气化学家、环境工程师、天气预报员、交通工程专家等专业人士来说,了解边界层的基本原理、特点和影响就显得尤为重要。

边边界界层层重重要要知知识识点点归归纳纳第第一一章章大气边界层的定义:大气的最低部分受下垫面(地面)影响的层次,或者说大气与下垫面相互作用的层次。

大气边界层的厚度差异很大,平均厚度为地面以上约1km 的范围,以湍流运动为主要特征。

还可细分为近地层(大气边界层下部约1/10的厚度内)和Ekman 层。

大气边界层的主要特征:(1)大气边界层的主要运动形态一般是湍流:不规则性和脉动性(2)大气边界层的日变化:气象要素的空间分布具有明显的日变化。

【大气边界层湍流:①机械湍流:风切变,机械运动;②热力湍流:辐射特性的差异;】大气边界层的分层:(1)粘性副层(微观层)(2)近地层(常通量层)(3)Ekman 层(上部摩擦层)【(1).粘性副层(微观层):分子输送过程处于支配地位,分子切应力远大于湍流切应力。

(2).近地层(常通量层):大气受地表动力和热力影响强烈,气象要素随高度变化激烈,运动尺度小,科氏力可略。

(3).Ekman 层(上部摩擦层):在这一层里,湍流粘性力、科氏力和气压梯度力同等重要,需要考虑风随高度的切变。

】大气边界层厚度:边界层厚度的时空变化很大,空间范围从几百米到几千米。

海洋上:由于海水上层强烈混合使海面温度日变化很小。

陆地上,边界层具有轮廓分明、周日循环发展的结构。

大气边界层结构:(1)混合层: (2)残留层:日落前半小时,湍流在混合层中衰减形成的空气层,属中性层结。

(3)稳定边界层:夜间,与地面接触的残留层底部逐渐变为稳定边界层。

其特点为在静力稳定大气中有零散的湍流,虽然夜间近地面层风速常常减弱或静风,但高空200m 左右,风却由于低空急流或夜间急流能达到超地转风。

第二章湍流:流体运动杂乱而无规律性(运动具有脉动性),不同层次的流体质点发生激烈的混合现象,流体质点的运动轨迹杂乱无章,其对应的物理量随空间激烈变化。

雷诺数:——湍流判据,特征Re 数定义: =特征惯性力/特征粘性力;它表示了流体粘性在流动中的相对重要性:(1)Re 》1,粘性力相对小(可忽略),大Re 数流体,弱粘性流;(2)Re 《1,惯性力相对小(可忽略),小Re 数流体,强粘性流; ν/Re UL ≡(3)Re=1,二者同等重要,一般粘性流;湍流的基本特征:(1)随机性;(2)非线性;(3)扩散性;(4)涡旋性;(5)耗散性湍流的定量描述:湍流运动的极不规则性和不稳定性,并且每一点的物理量随时间、空间激烈变化,湍流的杂乱无章极随机性可以用概率论及数理统计的方法加以研究。

边界层结构及生消演变规律1.边界层结构。

受下垫面影响的几公里以下的大气层称为边界层,大气边界层是对流层中最靠近下垫面的气层,通过湍流交换,白昼地面获得的太阳辐射以感热和潜热的形式向上输送,加热上面的空气,夜间地面的辐射冷却同样也渐渐影响到上面的大气,这种热量输送过程造成大气边界层内温度的日变化。

大型气压场形成的大气运动动量通过湍流切应力的作用源源不断向下传递,经大气边界层到达地面并由于摩擦而部分损耗,相应地造成大气边界层内风的日变化。

2.边界层的生消演化规律。

在陆地高压区,晴朗天气条件下,边界层的生消演化规律:日间,受太阳辐射的作用地面得到加热,混合层渐渐加强,中午达到最大高度;日落后,由于地表辐射,地面温度低于上覆的空气温度,形成逆温的稳定边界层;次日,又受太阳辐射的作用,混合层重新升起。

大气边界层的生消演化规律依靠于地表的热量和动量通量等因素,污染物的传输集中取决于边界层的特征参数。

混合层高度(h):是指对流边界层的高度,也就是在大气边界层处于不稳定层结时的厚度。

莫奥长度(Lmo):对于定常、水平匀称、无辐射和无相变的近地面层,其运动学和热力学结构仅打算于湍流状况。

当Lmo0,近地大气边界层处于稳定状态,Lmo数值越小或混合层高度(h)与Lmo的比值(h/Lmo)越大,越稳定,h则越低;当Lmo0,边界层处于不稳定状态,|Lmo|数值越小或|h/Lmo|越大,越不稳定,h 则越高;当|Lmo|→∞,边界层处于中性状态,|h/Lmo|=0,混合层高度大约有800m.1.边界层结构。

受下垫面影响的几公里以下的大气层称为边界层,大气边界层是对流层中最靠近下垫面的气层,通过湍流交换,白昼地面获得的太阳辐射以感热和潜热的形式向上输送,加热上面的空气,夜间地面的辐射冷却同样也渐渐影响到上面的大气,这种热量输送过程造成大气边界层内温度的日变化。

大型气压场形成的大气运动动量通过湍流切应力的作用源源不断向下传递,经大气边界层到达地面并由于摩擦而部分损耗,相应地造成大气边界层内风的日变化。

对于实际流体的流动,无论流动形态是层流还是紊流,真正能求解的问题很少。

这主要是由于流体流动的控制方程本身是非线性的偏微分方程,处理非线性偏微分方程的问题是当今科学界的一大难题,至今还没有找到一套完整的求解方案。

但在实际工程中的大多数问题,是流体在固体容器或管道限定的区域内的流动,这种流动除靠近固体表面的一薄层流体速度变化较大之外,其余的大部分区域内速度的梯度很小。

对于具有这样特点的流动,控制方程可以简化。

首先,由于远离固体壁面的大部分流动区域流体的速度梯度很小,可略去速度的变化,这部分流体之间将不考虑粘性力的存在,视为理想流体,用欧拉方程或伯努利方程就可求解。

而靠近固体壁面的一个薄层——称为流动边界层,在它内部由于速度梯度较大,不能略去粘性力的作用,但可以利用边界层很薄的特点,在边界层内把控制方程简化后再去求解。

这样对整个区域求解的问题就转化为求解主流区内理想流体的流动问题和靠近壁面的边界层内的流动问题。

第一节边界层理论的基本概念一、边界层的定义流体流经固体表面时,靠近表面总会形成一个薄层,在此薄层中紧贴表面的流体流速为零,但在垂直固体表面的方程(法向)上速度增加得很快,即具有很大的速度梯度,甚至对粘度很小的流体,也不能忽略它表现出来的粘性力。

(因此,流体在绕流过固体壁面流动时,紧靠固体壁面形成速度梯度较大的流体薄层称为边界层。

)而在此边界层外,流体的速度梯度很小,甚至对粘度很大的流体,其粘性力的影响也可忽略,流体的流速与绕流固体表面前的流速v0一样。

可以把这部分在边界层外流动的流体运动视为理想流体运动,不考虑粘性力的影响。

边界层内、外区域间没有明显的分界面,而把边界层边缘上的流体流速v x视为v x=0.99v0,因此从固体表面至v x=0.99v0处的垂直距离视为边界层的厚度δ。

二、边界层的形成与特点边界层内的流动可以是层流,也可以是带有层流底层的紊流,还可以是层流、紊流混合的过渡流。

评判边界层层流或紊流的参数为雷诺数Re=vxρ/η,式中v为边界层外边界上流体流速,x为距边界层起点的距离(即流体进入平板的长度)。

第八章边界层理论流转变为湍流的现象称作边界层转捩流转变为湍流的现象称作边界层转捩。

56V x Re ρ∞==∼510310x μ××粘性力为它的量级为它的量级为,粘性力为,它的量级为。

2V L ρ∞2V μ∞2μ∇V δδ1L二.边界层排挤厚度d dδδ100e e u u dy udy ρδρρ=−∫∫u d δu d ∞10(1)e dy u δ=−∫10(1)edy u δ=−∫三. 动量损失厚度2320(1)u u dy u u δδ=−∫2320(1)u u dy δ∞=−∫e e e e u u§8-3不可压缩层流边界层基本方程和边界条件一平壁面层流边界层基本方程一、平壁面层流边界层基本方程∂u、及分别为、及的特征量,并选取的特征量并Lδe u x y u且由连续方程知v无量纲物理量如下无量纲物理量如下:x x∗=y yy∗==ettL u∗=L L Reδu0=y∗∂y∂沿平壁面的不可压缩流体平面层流边界层的基本方程组。

压力沿y 方向为常数,即21ep u u u u u v ν∂∂∂∂∂++=−+∂2t x y x yρ∂∂∂∂这个方程也适用于曲率半径u x 125v 02250e 000e x 5v0.2 25 x x v u Re δ===∼10⎢⎥+=+=0y x xy u y x y y δδμμ=>=⎜⎟⎜⎟∂∂∂∂⎢⎥⎝⎠⎜⎟⎜⎟⎢⎥∂⎝⎠⎣⎦0x x>∂x ()0y ex x u u →∞≥=()0y x xu0y →∞≥=∂与有关u ρe 2u C 2μ∂==()f y 02e u yρ∂§p (2)逆压梯度的情况,即>0)逆压梯度的情况即dpedx因此220u ⎛⎞∂<⎜⎟y y δ=∂⎝⎠⎜⎟⎜⎟0y b y y y y ==∂∂∂⎝⎠⎝⎠⎣⎦()=0y 布曲线在物面上存在拐点粘性流体在顺压梯度和零压梯度的条件下,不可能出现边界层脱体,所以边界层脱体只可能在逆压梯度的条件下发生。

边界层发展历程

边界层是指空气与地面或物体接触时产生的相互作用区域。

它在大气科学和工程学中具有重要的研究意义。

边界层的发展历程可以追溯到很早的时候。

在19世纪末,德国气象学家Ludwig Prandtl提出了边界层概念,并开始研究边界层的动力学和热力学特性。

他的研究奠定了边界层理论的基础,并对气象学和空气动力学领域产生了深远影响。

20世纪初,随着飞机的发展,人们对边界层的研究越来越深入。

在飞行器设计和控制方面,准确地了解边界层的特性是至关重要的。

因此,科学家们开始运用数学模型和实验方法,对边界层的流动和传热问题进行研究。

随着计算机技术的进步,数值模拟方法在边界层研究中得到广泛应用。

通过数值模拟,可以对边界层流动过程进行详细而准确的描述,从而提高对边界层特性的理解。

近年来,随着气候变化和城市化的加剧,对城市边界层的研究也变得越来越重要。

城市边界层与自然边界层存在很大差异,对气候、环境和人类活动都有重要影响。

因此,科学家们开始关注城市边界层的特性和动力学过程,并提出相应的研究方法和模型。

总的来说,边界层的发展历程经历了理论建立、实验研究和数值模拟等阶段。

随着科学技术的不断进步,边界层研究的领域

和深度不断拓展,为我们更好地理解和利用边界层的特性提供了有力支持。

第一章概论第一节边界层理论的创立和发展一、初始阶段(1904年~二十世纪三十年代中期):布拉休斯(普朗特的学生)于1908年采用相似解的方法将偏微分的边界层方程组变换为常微分方程,完成了平板边界层问题的求解,得出了流体沿平板壁面的摩擦阻力的计算公式。

计算结果与实验数据基本吻合,给解决实际流动问题提供理论分析的基础,且可用于解释用理想流体概念所不能说明的物理现象,如流动脱体(边界层分离)现象等。

流动脱体现象:流体流经障碍物、截面突然扩大或缩小、弯头等局部阻力骤变处时,流体的流动状况会由层流转化为湍流(紊流)。

而流体在作湍流流动时,其质点作不规则的杂乱运动,流经绕流体时会互相碰撞产生旋涡等现象。

流体流过平板或在直径相同的管道中流动时,流动边界层紧贴壁面。

流经曲面,如球体、圆柱体或其它几何形状物体的表面时,无论是层流还是湍流,在一定条件下都会产生边界层与固体表面脱离的现象,并且在脱离处产生旋涡。

二、第二阶段(二十世纪三十年代中期~六十年代中期):高速边界层、层流稳定性以及湍流边界层,将边界层概念从速度边界层推广到温度边界层,使边界层理论发展成为对流换热理论分析的基础。

出现边界层方程的解法:相似解法、积分方程解法、级数解法、匹配渐进展开法(现统称“奇异摄动法”)和差分数值计算法。

随着飞行器飞行速度增加,必须考虑空气的可压缩性,从而研究了可压缩流体(即高速流体)边界层的阻力计算和传热计算。

由于边界层内层流和湍流的阻力和传热规律不同,除了研究层流边界层,还必须研究层流稳定性和湍流边界层。

湍流边界层研究:雷诺应力的半经验公式,湍流边界层的分层和速度分布的分析与实验研究,湍流边界层的摩擦阻力和传热的计算。

三、第三阶段(六十年代中期至今):处于深入攻坚阶段,当代流体力学的两大问题——湍流与分离流的研究。

分离流:由于边界层相对于逆压力梯度行进足够远时,边界层相对于物体的速度几乎下降到零而产生流动分离的一种现象。

第二节粘性流体的性质一、理想流体与粘性流体理想流体:指不计及粘性的流体。

大气边界层形成与演化机制分析大气边界层是指地球大气和地表之间的空间层,对地面气象、环境和风场等动力学过程具有重要的影响。

大气边界层的形成与演化是一个复杂的过程,牵涉到多个因素和机制。

本文将分析大气边界层形成与演化的机制。

首先,大气边界层的形成与地表特性密切相关。

地表特性包括地形、植被、土壤等因素。

地形起伏会影响气流的流动,比如山地会形成谷地风。

植被覆盖和土壤条件会影响水分和能量的分布,从而影响大气边界层的稳定性。

研究表明,植被类型的不同会导致边界层的高度和风速等参数的差异。

其次,大气边界层的形成与地表热力过程密切相关。

太阳辐射是地球上一切热力过程的主要能源,其通过辐射传递至地表并被大气吸收。

地表受热后,会发生辐射、传导、对流和蒸发等过程,将能量传递给大气边界层。

其中,对流是通过气流垂直运动将能量和物质输送到大气边界层的重要机制。

尤其是地表的热跳模型,通过计算各向异性大气边界层能量平均传输率,定量描述大气边界层上的动量、热量传输,是了解大气边界层影响因子的重要工具。

再次,大气边界层的形成与气象条件相关。

气象条件包括风速、温度、湿度等。

风速决定了大气边界层的混合程度,越强则混合越剧烈。

温度和湿度决定了大气边界层的稳定性,越高则大气边界层越不稳定。

对于气象条件的分析,可以采用数值模型、观测资料等多种手段,以获得对大气边界层形成和演化的全面认识。

最后,大气边界层的形成与大气化学反应有关。

大气化学反应是大气边界层中的各种气体组分参与的化学反应过程。

其中,臭氧的生成与破坏是大气边界层中最重要的化学反应之一。

臭氧层的存在对地球有重要的保护作用,但由于人类活动排放的废气,导致臭氧层遭受破坏。

因此,研究大气化学反应对于理解大气边界层的形成和演化机制具有重要意义。

综上所述,大气边界层的形成与演化是一个多因素共同作用的复杂过程。

地表特性、地表热力过程、气象条件和大气化学反应等因素在其中发挥着重要作用。

了解大气边界层的形成与演化机制有助于我们更好地理解地球大气系统的运行规律,为气象预报、环境保护等提供科学依据。

边界层结构及其生消演变规律

边界层结构及其生消演变规律具体内容是什么,下面下面为大家解答。

1.边界层结构。

受下垫面影响的几公里以下的大气层称为边界层,大气边界层是对流层中最靠近下垫面的气层,通过湍流交换,白昼地面获得的太阳辐射以感热和潜热的形式向上输送,加热上面的空气,夜间地面的辐射冷却同样也逐渐影响到上面的大气,这种热量输送过程造成大气边界层内温度的日变化。

大型气压场形成的大气运动动量通过湍流切应力的作用源源不断向下传递,经大气边界层到达地面并由于摩擦而部分损耗,相应地造成大气边界层内风的日变化。

2.边界层的生消演变规律。

在陆地高压区,晴朗天气条件下,边界层的生消演变规律:日间,受太阳辐射的作用地面得到加热,混合层逐渐加强,中午达到最大高度;日落后,由于地表辐射,地面温度低于上覆的空气温度,形成逆温的稳定边界层;次日,又受太阳辐射的作用,混合层重新升起。

大气边界层的生消演变规律依赖于地表的热量和动量通量等因素,污染物的传输扩散取决于边界层的特征参数。

混合层高度:是指对流边界层的高度,也就是在大气边界层处于不稳定层结时的厚度。

莫奥长度:对于定常、水平均匀、无辐射和无相变的近地面层,其运动学和热力学结构仅决定于湍流状况。

当Lmo0,近地大气边界层处于稳定状态,Lmo数值越小或混合层高度与Lmo的比值越大,越稳定,h则越低;当Lmo0,边界层处于不稳定状态,|Lmo|数值越小或|h/Lmo|越大,越不稳定,h则越高;当

|Lmo|→∞,边界层处于中性状态,|h/Lmo|=0,混合层高度大约有800m.。