中医学专业知识:中医基础理论之阴阳学说(一)

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:1

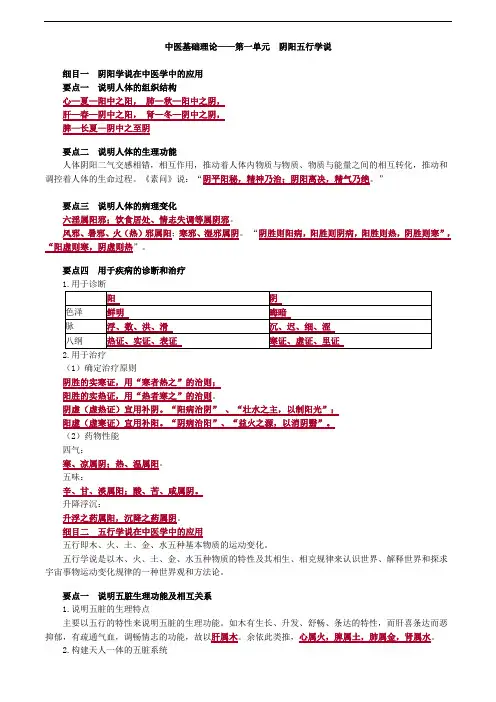

中医基础理论——第一单元阴阳五行学说细目一阴阳学说在中医学中的应用要点一说明人体的组织结构心—夏—阳中之阳,肺—秋—阳中之阴,肝—春—阴中之阳,肾—冬—阴中之阴,脾—长夏—阴中之至阴要点二说明人体的生理功能人体阴阳二气交感相错,相互作用,推动着人体内物质与物质、物质与能量之间的相互转化,推动和调控着人体的生命过程。

《素问》说:“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝。

”要点三说明人体的病理变化六淫属阳邪;饮食居处、情志失调等属阴邪。

风邪、暑邪、火(热)邪属阳;寒邪、湿邪属阴。

“阴胜则阳病,阳胜则阴病,阳胜则热,阴胜则寒”,“阳虚则寒,阴虚则热”。

要点四用于疾病的诊断和治疗1.用于诊断2.用于治疗(1)确定治疗原则阴胜的实寒证,用“寒者热之”的治则;阳胜的实热证,用“热者寒之”的治则。

阴虚(虚热证)宜用补阴。

“阳病治阴”、“壮水之主,以制阳光”;阳虚(虚寒证)宜用补阳。

“阴病治阳”、“益火之源,以消阴翳”。

(2)药物性能四气:寒、凉属阴;热、温属阳。

五味:辛、甘、淡属阳;酸、苦、咸属阴。

升降浮沉:升浮之药属阳,沉降之药属阴。

细目二五行学说在中医学中的应用五行即木、火、土、金、水五种基本物质的运动变化。

五行学说是以木、火、土、金、水五种物质的特性及其相生、相克规律来认识世界、解释世界和探求宇宙事物运动变化规律的一种世界观和方法论。

要点一说明五脏生理功能及相互关系1.说明五脏的生理特点主要以五行的特性来说明五脏的生理功能。

如木有生长、升发、舒畅、条达的特性,而肝喜条达而恶抑郁,有疏通气血,调畅情志的功能,故以肝属木。

余依此类推,心属火,脾属土,肺属金,肾属水。

2.构建天人一体的五脏系统3.说明五脏之间的生理联系一五行相生:如肝生心,木生火,即肝藏血以济心,肝之疏泄以助心行血等。

二五行相克:如肾制约心,水克火。

即肾水可以上济心阴,以防止心火之亢盛等。

三五行的制化和胜复:五脏之间的自我调节,以保持其整体的协调平衡和人体内环境的统一。

中医阴阳学说是中医理论体系的核心之一,它对于理解和分析人体生理、病理以及药物治疗等方面具有重要意义。

以下是中医阴阳学说的基本概念:

1.阴阳:阴阳是自然界最基本的二元对立概念,相互依存、相互转化。

在中医理论中,阴

阳被用来描述事物的属性和变化的规律。

阴性代表寒凉、静止、内敛的特点,而阳性则代表热燥、活动、外放的特点。

2.相互关系:阴阳之间相互依赖、相互制约、相互生长、相互转化。

阴阳必须同时存在,

并且平衡协调才能维持人体的健康状态。

阴阳失衡会导致疾病的发生。

3.阴阳平衡:阴阳平衡是中医保持人体健康的重要原则。

当身体的阴阳平衡受到干扰时,

会出现各种不适或疾病。

中医的治疗目标就是通过调节阴阳平衡来恢复健康。

4.阴阳相生:阴阳相生是指阴阳之间存在产生和滋养的关系。

在人体内部,阴阳互相补充、

调节和控制,以维持身体的正常功能。

5.阴阳相背:阴阳相背是指阴阳相对而存在,互为对立。

例如,夜晚为阴,白天为阳;冬

季为阴,夏季为阳。

阴阳相背的变化和对立推动着事物的运行和发展。

中医阴阳学说认为,人体的健康与阴阳的平衡息息相关。

通过观察和分析阴阳属性的变化,中医师可以判断病情及其进展,并采取相应的治疗方法来恢复阴阳的平衡,从而促进身体的自愈能力。

《中医基础理论》讲课稿:阴阳学说的基本内容同学们好,我们现在开始上课。

上一节我们讲了阴阳学说的基本内容,讲了两个问题,第一、讲阴阳对立;二、阴阳互根。

阴阳对立是指阴与阳之间的相互斗争和相互排斥,而阴阳互根是指阴阳之间相互依存,互为根据。

阴阳对立它的意义在于使我们认识事物的时候都能够用一分为二的观点去分析认识事物。

阴阳互根在于让我们去认识分析事物的时候,能够从普遍联系的观点去分析事物。

两者统一起来,体现了一分为二、合二而一、对立又统一这样一个最基本的观点。

接下来我们讲阴阳学说基本内容的第三点,叫阴阳消长。

消长是指增减、盛衰、进退的意思。

所谓阴阳消长,是指阴阳之间的增减、盛衰、进退的变化。

阴阳消长的规律是什么呢?是阳消阴长,阴消阳长,就是阴与阳之间彼此消长。

比如,在自然界,一年四季有阴阳变化的节律。

冬至,阳气微上,阴气微下。

到了夏至,阴气微上,阳气微下。

春夏期间,阳多而阴少。

秋冬,阴多而阳少。

这四季的更迭、变化就反映出来阴阳消长的变化规律。

就是阴与阳之间在不断地进行增进、进退和发生盛衰的变化。

阴阳消长反映了事物的数量的变化。

自然界是如此,不仅是四季,那么昼夜也是如此。

比如子时和午时,从子时到午时是阴消阳长;从午时到子时是阳消阴长。

那么就是一天,一昼一夜,二十四小时体现了阴阳,昼为阳,夜为阴,它们不断地进行着阴阳消长的变化。

就人体而言,也符合这样一个规律,人体阴阳消长的节律,有四时的阴阳,有昼夜的阴阳,它的阴阳变化要与昼夜四时的阴阳相一致。

也就是说,阴阳消长这样一个规律,自然界事物之间、阴阳之间存在着彼此消长这样一个规律,那么人体也存在着这样一个消长的规律。

中医的阴阳学说,就是用阴阳消长的观点来阐述人与天地之间阴阳消长的规律,来阐明生命运动的变化。

接下来我们讲一讲阴阳消长的意义。

一、中医学用阴阳消长的观点来说明生命的运动,说明健康和疾病的问题。

阴阳的消和长体现了中医学这个动态的观点,阴和阳它不是绝对的,它是运动的,出现了消和长这种规律。

中医基础知识阴阳学说

阴阳学说是在气一元论的基础上建立起来的中国古代的朴素的对立统一理论,属于中国古代唯物论和辩证法范畴,体现出中华民族辩证思维的特殊精神。

其哲理玄奥,反映着宇宙的图式。

阴阳学说认为:世界是物质性的整体,宇宙间一切事物不仅其内部存在着阴阳的对立统一,而且其发生、发展和变化都是阴阳二气对立统一的结果。

在阴阳学说中,阴和阳是对立的两个方面,阳代表积极、主动、力量和独立,阴则代表消极、被动、柔弱和依赖。

阴阳之间相互对立、相互依存、相互制约、相互转化,从而维持了事物的动态平衡和协调发展。

阴阳学说在中医学中有着广泛的应用。

中医学认为人体内部存在着阴阳的对立统一,人体的生理功能、病理变化以及疾病的诊断和防治等都与阴阳的关系密切。

例如,人体的五脏属阴,六腑属阳,阴阳的平衡是维持人体健康的重要条件。

如果阴阳失衡,就会导致疾病的发生。

此外,阴阳学说还被应用于指导临床治疗。

中医学认为治疗疾病的关键在于调整阴阳的平衡,通过调整阴阳的平衡来恢复人体的健康。

例如,对于阳虚的患者,应采用温阳散寒的方法进行治疗;对于阴虚的患者,应采用滋阴降火的方法进行治疗。

总的来说,阴阳学说是中医学的理论基础之一,对于理解和掌握中医学理论体系具有重要意义。

通过深入研究和应用阴阳学说,我们可以更好地认识生命现象的本质和规律,提高临床治疗效果,促进人类健康事业的发展。

中医基础理论的知识点总结(一)中医基础知识一、中医学的基本概念中医学理论体系的基本特点:一是对人的整体观念,二是对疾病的辨证论治。

整体观念辨证论治1.辨证就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位和邪正之间的关系,概括、判断为某种证。

2.论治论治又称施治,是根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。

辨证与论治的关系二、中医基础理论阴阳五行藏象气血津液经络病因与发病病机防治原则(一)阴阳五行学说 1.阴阳的概念对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

代表着事物相互对立又相互联系的两个方面。

《类经·阴阳类》“阴阳者,一分为二也。

” 2.阴阳学说的内容3.五行的概念木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。

4.五行生克乘侮五行之间并不是静止地、孤立地存在,五行学说以五行之间的相生和相克联系来探索和阐释事物之间相互联系、相互协调平衡的整体性和统一性。

同时,还以五行之间的相乘和相侮,来探索和阐释事物之间的协调平衡被破坏后的相互影响。

5.相生含义:五行中的某一行对另一行具有促进、助长和滋生作用。

规律:6.相克含义:五行中的某一行对另一行具有抑制和制约作用。

规律:7.相乘含义:五行中的某一行对其所胜一行的过度克制。

规律:8.相侮含义:五行中的某一行对其所不胜一行的反向克制,即反克,又称“反侮”。

规律:相克与相乘、相侮的异同:相克——正常、生理相乘、相侮——异常、病理相乘与相侮的不同:相乘与相克次序一致相侮与相克次序相反(二)藏象 1.五脏肝、心、脾、肺、肾。

2.六腑胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦称为六腑。

3.五脏的主要生理功能4.六腑的主要生理功能胆:贮存与排泄胆汁;胆主决断。

胃:主受纳与腐熟水谷。

小肠:受盛化物,泌别清浊。

大肠:接受小肠下传的糟粕,吸收其中多余的水分,使之成大便排出体外。

膀胱:贮尿和排尿。

三焦:有总司人体的气化作用,为水液代谢的通路。

正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)上医学教育网做成功医学人中医执业医师考试辅导《中医基础理论》第三单元讲义阴阳学说一、阴阳学说的概念(一)阴阳和阴阳学说的含义阴阳,是中国古代哲学的一对范畴,是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括,并含有对立统一的内涵。

阴和阳,既可以代表两种相互对立的事物和势力,又可以代表和用以分析同一事物内部相互对立的两个方面。

“阴阳者,一分为二也”,明确指出,阴阳具有矛盾对立统一的辩证观点。

用阴阳来概括事物或现象的对立统一关系,其对立事物或观象必须具有一定的相关性和阴阳属性的规定性。

阴阳学说,即是通过分析相关事物的阴阳相对属性,以及某事物内部矛盾双方的相互关系,从而认识和把握自然界错综复杂变化的本质原因和发生发展的基本规律。

阴阳学说与现代哲学的矛盾概念有着类同之处,作为认识论和方法论,乃是对客观世界实际存在的许多特殊矛盾现象的概括,是中医学的阴阳矛盾论。

阴阳学说认为,阴阳规律是天地万物运动变化的固有规律。

(二)事物阴阳属性的绝对性和相对性事物的阴阳属性,既有其规定性,即绝对性不可变性的一面,又有其相对性可变的一面。

其阴阳属性可以通过与自己的对立面相比较而确定,并随其时间、地点等一定条件的变更而改变。

事物阴阳属性的相对性,主要表现在三个方面:一是阴阳属性可以转化,在一定的条件下,阴可以转化为阳,阳也可以转化为阴。

二是阴阳的无限可分性,即阴阳之中复有阴阳。

三是比较对象不同,即比较的对象发生改变,其阴阳属性亦可以发生改变。

二、阴阳学说的基本内容(一)阴阳的对立制约阴阳的对立制约,是指属性相反的阴阳双方在一个统一体中的相互斗争、相互排斥和相互制约。

阴阳学说认为,自然界一切事物或现象都存在着相互对立的阴阳两个方面,阴阳双方既是对立的,又是统一的,统一是对立的结果。

阴阳的相互制约,是指相互对立的阴阳双方,大多具有相互抑制和约束的特性。

阴阳双方的相互制约,主要体现为对立事物或现象的相互调控作用。

第三单元阴阳学说细目一:阴阳的概念及属性1.阴阳的基本含义阴阳的含义:是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

《类经·阴阳类》“阴阳者,一分为二也。

”阴阳的内涵:(1)阴阳是一个抽象的概念,所指无定在(2)既相互关联又相互对立的事物和现象及其属性,才能用阴阳来说明。

如天地、日月、上下、内外等。

阴阳和矛盾的关系阴阳说明的是一些特殊的矛盾范畴。

2.事物阴阳属性的绝对性和相对性:(1)相对性:阴阳中复有阴阳(可分性);在一定的条件下,二者可相互转化;比较的对象发生了变化,事物阴阳属性也会变化。

(2)绝对性:当对立面固定不变时,事物的阴阳属性是固定不变的。

阳阴细目二:阴阳学说的基本内容1.阴阳的一体观2.阴阳对立制约3.阴阳互根互用4.阴阳交感互藏5.阴阳消长6.阴阳转化7.阴阳的自和平衡1.阴阳一体观含义:阴阳双方在一个统一体中,协调共济。

表现:①阴阳虽然对立,但在一个统一体中协调共济。

②统一体中的阴阳相互依赖而存在,任何一方不能脱离另一方而单独存在。

③统一体中的阴阳双方,每一方都涵有另一方,阴中含阳,阳中寓阴,所谓阴阳互藏。

2.对立制约含义:对立,即统一体中阴阳两个方面的属性相反。

制约,阴阳双方在一定限度内相互牵制互为胜负。

举例:“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”3.互根互用含义:互根,阴阳相互依存、互为根本。

双方各以对方为自己存在的前提。

互用,在阴阳相互依存的基础上,阴阳双方又相互资生、相互为用。

举例:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

”;“阴阳又各互为其根,阳根于阴,阴根于阳;无阳则阴无以生,无阴则阳无以化。

”“孤阴不生,独阳不长”。

4.交感互藏交感——阴阳二气在运动中相互感应而交合。

阴阳交感是宇宙万物赖以生成和变化的根源。

互藏——相互对立的阴阳双方,任何一方中都蕴含有另一方。

5.阴阳消长消长含义:阴阳双方数量或比例上的对比变化。

消,减少;长,增加。

阴阳之间的消长变化在一定范围内保持着动态平衡。

中医执业医师《中医基础理论》辅导——阴阳学阴阳的基本概念阴阳是宇宙相互关联的事物或现象对立双方属性的概括。

阴阳,既可以标示相互对立的事物或现象,又可以标示同一事物内部对立着的两个方面。

一般地说凡是运动的、外向的、上升的、温热的、无形的、明亮的、兴奋的都属于阳;相对静止的、内守的、下降的、寒冷的、有形的、晦暗的、抑制的都是属于阴。

事物的阴阳属性,并不是绝对的而是相对的。

这种相对性,一方面表现为阴阳双方是通过比较而分阴阳的,因此,单一事物就无法定阴阳。

另一方面,表现于阴阳中复有阴阳。

由此可见,宇宙间的任何事物都可以概括为阴和阳两类,任何一种事物内部又可分为阴和阳两个方面,而每一事物内部的阴或阳的任何一方,还可以再分阴阳。

这种事物既相互对立而又相互联系的现象,在自然界是无穷无尽的。

严格地说,任何事物都不可随意分阴阳,不能说寒属阳,热属阴,也不能说女属阳,男属阴,必须按照阴和阳所特有的属性来一分为二才是阴阳。

所以,比较完整而简医学教育网原创要的基本概念应当称:阴阳是有特定属性的一分为二。

阴阳学说的基本内容阴阳学说的基本内容,可以从阴阳相互交感、对立制约、互根互用、消长平衡和相互转化等方面加以说明。

(一)阴阳交感所谓阴阳交感,是指阴阳二气在运动中相互感应而交合的过程。

指出阴阳交感是万物化生的根本条件,如果阴阳二气在运动中不能交合感应,新事物和新的个体不会产生。

正是由于天地阴阳二气的交感或雌雄二性之精的构合,有形的万物才能产生,新的个体才能诞生。

阴阳交感的理论告诉我们,阴阳二气是永恒运动的,当键位在运动过程中相遇而又处于和谐状态时,就会发生交感作用。

阴阳的相互交感,使对立着的两种事物或力量,统一于一体,于是产生了自然界,产生了万物和,产生了人类,并使自然界时时处于运动变化之中。

(二)阴阳对立制约阴阳双方制约的结果,使事物取得了动态平衡。

阴阳对立的两个方面并非平静地各不相关地共处于一个统一体中,而是时时刻刻在相互制约着对方。

中医基础理论河南中医药大学中医基础理论学科中医学的哲学基础河南中医药大学邵雷中医学的哲学基础二、阴阳学说的基本内容阴阳学说是以阴阳的对立统一和相互作用阐释宇宙间万物生成、发展和变化的根本规律,其主要内容包括阴阳对立、阴阳互根、阴阳交感、阴阳消长、阴阳转化、阴阳自和等方面。

中医学的哲学基础二、阴阳学说的基本内容(一)阴阳对立阴阳对立意思是阴阳“一分为二”,即对待、相反的关系。

阴阳学说认为,对立相反是阴阳的基本属性。

如汉朝董仲舒《春秋繁露》说:“阴与阳,相反之物也”。

阴与阳,相反之物也——《春秋繁露》中医学的哲学基础(一)阴阳对立宇宙间众多事物和现象都存在对立相反的两个方面。

如天与地、日与月、水与火、寒与热、动与静、上与下、左与右等。

中医学的哲学基础(一)阴阳对立中医学用阴阳对立来阐释人的生命活动。

人身上部为阳,下部为阴;体表属阳,体内属阴;背为阳,腹为阴;四肢外侧为阳,内侧为阴。

以脏腑来分,五脏藏精气而不泻为阴;六腑传化物而不藏为阳。

中医学的哲学基础(一)阴阳对立具有外向、弥散、推动、温煦、兴奋、升举等特性的物质及功能属阳,具有内守、凝聚、宁静、凉润、抑制、沉降等特性的物质和功能属阴;生命物质中至精至微的气属阳,有形可察的精、血、津液属阴等。

中医学的哲学基础(一)阴阳对立阴阳对立的形式,通过阴阳之间的相互斗争、相互制约而发挥作用。

阴能制约阳,阳也能制约阴。

如老子《道德经》云:“重为轻根,静为躁君”。

重为轻根,静为躁君——《道德经》中医学的哲学基础(一)阴阳对立生活中日往则月来,月落则日升;洪水势猛则能冲溃堤坝,堤坝牢固则能制约洪水;水大了能灭火,火大了也能把水烤干;春夏阳热之气上升抑制了阴寒之气,气候就温热;秋冬阴寒之气上升抑制了阳热之气,气候就寒冷。

正是阴阳的相互制约造就了自然界四时寒暑往复的变化。

中医学的哲学基础(一)阴阳对立人体生理活动有兴奋和抑制两种状态,即兴奋为阳,抑制属阴,二者相互制约。

第一节课程重点课程主要内容总结:【阴阳学说(一)阴阳学说的形成?什么是阴阳?】阴阳学说是古人认识自然解释自然变化的自然观和方法论。

阴阳的形成:甲骨文:阳日、晦月。

说文解字:阴,暗也。

水之南,山之北也。

阳,高明也。

向日为阳,背日为阴。

自然界相互关联的某些事物和现象对立双方的概括。

即对立统一的概念。

“近取诸身,远取诸物”《易传.系辞下》取象思维。

《老子》四十二章:道生一,一生二,二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,冲气以为和。

《淮南子.天文训》:道生一,一而不生,故分为阴阳,阴阳合而万物生。

阴阳符号:阴爻-- 阳爻西安三爻村地名的来历阴阳的基本概念阴阳,是指事物或事物之间相互对立的两种基本属性今天的课程就到这里,更多学习大家点击视频学习哦!阴阳学说是以自然界运动变化的现象和规律来探讨人体的生理功能和病理的变化,从而说明人体的机能活动、组织结构及其相互关系的学说。

具体有什么生理功能,与人体组织结构有什么关系呢?让我们期待下节课阴阳学说(二)阴阳的特性?阴阳与五脏六腑的关系。

第一节《阴阳学说(一)》:课后思考题一、咸阳为什么叫咸阳?“咸”的意思是“全,都”。

咸阳地处渭水以北,九嵕山以南,山南水北为阳,山水俱阳,故称咸阳。

二、“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳”如何理解?一:这是老子用以代替道这一概念的数字表示,即道是绝对无偶的。

二:指阴气、阳气。

“道”的本身包含着对立的两方面。

阴阳二气所含育的统一体即是“道”。

因此,对立着的双方都包含在“一”中。

三:即是由两个对立的方面相互矛盾冲突所产生的第三者,进而生成万物。

负阴而抱阳:背阴而向阳。

冲气以为和:冲,冲突、交融。

此句意为阴阳二气互相冲突交和而成为均匀和谐状态,从而形成新的统一体。

三、阴阳和矛盾是一样的吗?不是,矛盾的范围比阴阳大,矛盾包括了阴阳。

四、摆地摊的算卦的看风水的是不是阴阳学说?当然不是,阴阳学说是一种思维方式,它是中国古代的哲学。

第三单元阴阳学说细目一:阴阳的概念及属性1.阴阳的基本含义阴阳的含义:是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

《类经•阴阳类》“阴阳者,一分为二也。

” 阴阳的内涵:(1)阴阳是一个抽象的概念,所指无定在代表爭忧厘性]!陆着貝体争切说明』 水火为阴阳之征卷口不指貝怀事切.(2)既相互关联又相互对立的事物和现象及其属性,才能用阴阳来说明。

如天地、日月、上下、内外等。

阴阳和矛盾的关系阴阳说明的是一些特殊的矛盾范畴。

2.事物阴阳属性的绝对性和相对性:(1) 相对性:阴阳中复有阴阳(可分性);在一定的条件下,二者可相互转化;比较的对象发生了 变化,事物阴阳属性也会变化。

(2) 绝对性:当对立面固定不变时,事物的阴阳属性是固定不变的。

阳阴细目二:阴阳学说的基本内容1. 阴阳的一体观2. 阴阳对立制约3. 阴阳互根互用4. 阴阳交感互藏{5. 阴阳消长6. 阴阳转化7. 阴阳的自和平衡 1. 阴阳一体观含义:阴阳双方在一个统一体中,协调共济。

表现:① 阴阳虽然对立,但在一个统一体中协调共济。

② 统一体中的阴阳相互依赖而存在,任何一方不能脱离另一方而单独存在。

③ 统一体中的阴阳双方,每一方都涵有另一方,阴中含阳,阳中寓阴,所谓阴阳互藏。

2. 对立制约含义:对立,即统一体中阴阳两个方面的属性相反。

制约,阴阳双方在一定限度内相互牵制互为胜负。

举例:“动极者镇之以静,阴亢者胜之以阳”3. 互根互用含义:互根,阴阳相互依存、互为根本。

双方各以对方为自己存在的前提。

互用,在阴阳相互依存的 基础上,阴阳双方又相互资生、相互为用。

举例:“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也。

”;“阴阳又各互为其根,阳根于阴,阴根于阳; 无阳则阴无以生,无阴则阳无以化。

”“孤阴不生,独阳不长”。

4. 交感互藏交感一一阴阳二气在运动中相互感应而交合。

阴阳交感是宇宙万物赖以生成和变化的根源。

互藏一一相互对立的阴阳双方,任何一方中都蕴含有另一方。

中医基础理论--阴阳阴阳学说是中医基础理论的核心之一,是中医理论体系的重要组成部分。

阴阳是中国古代哲学家在观察自然万物和人体生命运动过程中,总结出来的一种对立统一的哲学观念,被运用到中医学中,成为理解和分析人体生理病理过程的重要理论。

阴阳学说的起源可以追溯到《易经》中的阴阳理论。

《易经》中认为,宇宙万物在生命运动过程中,存在着对立统一的两个方面,即阴与阳。

阴主寒凉、内敛、负极、静态,阳主热燥、外露、正极、动态。

阴阳二者相互依存、相互转化,形成了一种动态平衡的状态,是宇宙万物生成变化的基本原理。

在中医理论中,阴阳学说被运用到对人体生命活动的分析和诊断上。

中医认为,人体的生理病理变化,都是通过阴阳的失衡来表现出来的。

阴阳失衡可以表现为阴盛阳虚、阳盛阴虚、阴阳互损等病理变化。

例如,肝火旺盛、阴血不足导致头晕目眩、口苦口干等症状;脾阳不足、寒湿内生导致腹泻、食欲不振等症状。

通过运用阴阳学说,可以帮助中医医生诊断疾病,并制定相应的治疗方案。

阴阳学说在中医治疗上也起到了重要作用。

中医认为,阴阳的失衡是疾病的根本原因,而治疗疾病的核心在于调整阴阳平衡。

通过运用中药治疗、针灸、推拿等中医疗法,可以调整机体的阴阳平衡,从而达到治疗和预防疾病的目的。

例如,应用温补药物调理脾肾阳虚的患者,可以改善脾胃功能,增强阳气,从而治疗腹泻、食欲不振等病症。

阴阳学说不仅适用于人体生理病理的解释和治疗,还可以运用到其他方面。

例如,中医通过观察自然界阴阳的变化来预测气候的变化,从而指导农事生产和人们的生活。

阴阳学说也可以被运用到心理学等其他领域,例如阴阳与情绪、心理健康的关系等。

总之,阴阳学说是中医基础理论中的核心概念之一,它帮助人们理解和分析万物生命运动过程中的对立统一的关系。

在中医理论和临床实践中,阴阳学说被广泛运用,既可以解释和诊断人体生理病理变化,又可以指导中医治疗疾病。

阴阳学说不仅适用于中医学,还具有普遍的适用性,可以运用到其他领域,对人们的生活和工作产生积极的影响。

中医学专业知识:中医基础理论之阴阳学说(一)【导读】

中公事业单位考试网提供中医基础理论之阴阳学说的医疗卫生专业知识,了解更多医疗卫生事业单位考试题、医疗事业单位面试题请锁定中公事业单位。

阴阳学说,贯穿在中医学理论体系的各个方面,用来说明人体的组织结构、生理功能、疾病的发生发展规律,并指导着临床诊断和治疗。

根据阴阳对立统一的观点,认为人体是一个有机整体,人体内部充满着阴阳对立统一的关系。

人体一切组织结构,既是有机联系的,又可以划分为相互对立的阴阳两部分。

夫人之阴阳,则外为阳,内为阴。

人身之阴阳,则背为阳,腹为阴。

人身之脏腑中阴阳,则脏者为阴,腑者为阳。

肝、心、脾、肺、肾五脏皆为阴,胆、胃、大肠、小肠、膀胱,三焦六腑皆为阳。

人体脏腑组织的阴阳属性,就大体部位来说,上部为阳,下部为阴;体表属阳,体内属阴。

就其背腹四肢内外侧来说,则背属阳,腹属阴;四肢外侧为阳,四肢内侧为阴。

以脏腑来分,五脏属里,藏精气而不泻,故为阴;六腑属表,传化物而不藏,故为阳。

五脏之中又各有阴阳所属,即心、肺居于上部(胸腔)属阳,肝、脾、肾位于下部(腹腔)属阴。

如具体到每一脏腑,则又有阴阳之分。

即心有心阴、心阳;肾有肾阴、肾阳等等。

“是故内有阴阳,外亦有阴阳。

在内者,五脏为阴,六腑为阳;在外者,筋骨为阴,皮肤为阳。

总之,人体组织结构的上下、内外、表里、前后各部分之间,以及内脏之间,无不包含着阴阳的对立统一。

热门推荐:医疗卫生专业知识

更多精彩内容,请访问中公事业单位考试网!。