古诗鉴赏之虚实结合教材

- 格式:ppt

- 大小:901.00 KB

- 文档页数:17

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

立志当早,存高远初中语文古诗鉴赏之虚实结合法

虚写和实写相结合。

是以下诗人李商隐常用的手法,下面我们来分析其诗文特点。

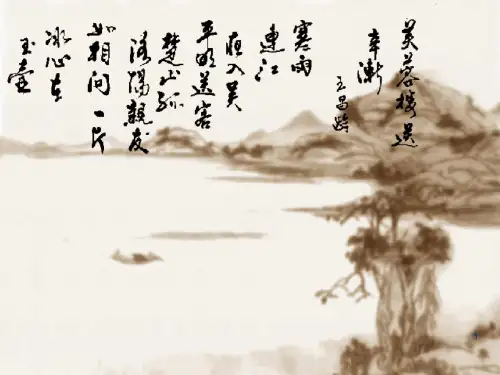

李商隐的《夜雨寄北》“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛?却话巴山夜雨时”。

“巴山夜雨”是写实,“共剪西窗烛”是拟虚,表达作者对理想境界的追求。

总结:作者李商隐的夜雨寄北中把巴山夜雨实写,与共剪西窗烛虚写相结合,给予作者一种思想感情,表达对理想的追求。

边塞诗词是边塞生活的艺术反映,这类诗词大多和民族战争有千丝万缕的联系。

因为边塞的生活是丰富多彩的,因而就造成边塞诗词题材十分广泛,内容异常丰富。

第一把钥匙是要弄清边塞诗词的立意,深挖它含蓄的主旨,从总体上对作品进行把握。

因为这一问题相当复杂,所以就先举些名句来加以简要评述: “黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”,既表现出戍边将士奋勇杀敌的英雄气概,也赞扬了他们以身许国的豪情壮志;

“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”,既表达了对良将及早出现的渴望,也表现出对边疆和平的向往;

“战士军前半生死,美人帐下犹歌舞”,既揭露了军中苦乐不均的丑恶现象,也表达了对下层士兵的深切同情;

“年年战骨埋荒外,空见蒲桃入汉家”,既是对不义战争的控诉,也是对和平的渴望与追求;。

诗歌鉴赏表达技巧虚实结合(教案)诗歌鉴赏表达技巧——虚实结合(教案)教学目标:1.知识目标:研究古诗歌中虚景与实景的概念。

2.能力目标:掌握诗歌鉴赏中“虚实结合”的表现手法,规范答题。

3.情感目标:培养学生自主研究、探讨和总结规律的惯。

教学重点和难点:掌握古诗歌中虚景与实景的概念,掌握诗歌表达技巧中的“虚实结合”的鉴赏术语规范答题。

教学过程:一、导入:展示XXX老先生的《蛙声十里出山泉》画作,询问学生画中的蝌蚪是否符合画题要求。

引出虚实相生的手法,并介绍在古诗歌、音乐和美术作品中都会使用这种技法。

二、初步体验:1.回顾诗歌鉴赏表现手法类题型答题步骤。

2.介绍诗中的实和虚的概念。

3.练找出诗词中的虚和实。

三、链接课本,总结规律:比较两首词的虚实结合手法的运用,分析其区别和作用。

例1:读XXX的《雨霖铃》,试分析诗歌中的虚实手法。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处,XXX催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去、XXX,暮霭沉沉楚天阔。

教学目标:1.知识目标:研究古诗歌中虚实概念。

2.能力目标:掌握“虚实结合”的鉴赏手法,规范答题。

3.情感目标:培养自主研究、探讨、总结规律的惯。

教学重点和难点:掌握古诗歌中虚实概念,掌握“虚实结合”的鉴赏手法。

教学过程:一、导入:展示XXX的《蛙声十里出山泉》画作,询问学生画中的蝌蚪是否符合画题要求。

引出虚实相生的手法,并介绍在古诗歌、音乐和美术作品中都会使用这种技法。

二、初步体验:1.回顾诗歌鉴赏答题步骤。

2.介绍诗中的实和虚概念。

3.练找出诗词中的虚和实。

三、链接课本,总结规律:比较两首词的虚实结合手法的运用,分析其区别和作用。

例1:读XXX的《雨霖铃》,分析诗歌中的虚实手法。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处,XXX催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

念去去、XXX,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪、冷落清秋节!今宵酒醒何处?XXX、XXX残月。

诗歌鉴赏之虚实结合教学设计一、教学目标1.辨析并掌握诗歌鉴赏之虚实结合手法2.巩固训练,掌握赏析虚实结合手法的答题规范二、教学过程(一)导入新课:鉴赏诗歌的表达技巧是近5年高考语文的高频考点,也是我们高三一轮复习的重点和难点。

下面是同学们在课前预习学案中出现的4个问题,我来给大家解读一下。

(PPT出展示图片)一是手法判断不准确。

约有一半的同学误判手法,将题目中的“虚实结合”错误判断为“借景抒情”“对比”等等。

显然这部分同学对虚实结合这一手法的定义理解有偏差。

二是分析不规范。

在结合诗句分析手法时比较随意,不能用相关的术语精确解读手法的运用。

三、四是分条和书写的问题也是卷面印象的细节问题,当然也不能马虎大意。

那么本节课我们就借助虚实结合手法的鉴赏来解决表达技巧这一题型的答题规范问题。

(二)出示学习目标:1.辨析并掌握诗歌鉴赏之虚实结合手法2.巩固训练,掌握赏析虚实结合手法的答题规范(三)虚实结合概念的辨析1.定义(PPT、学案展示)虚实结合是古典诗歌重要的艺术手法之一。

就方法而言,详细为实,简略为虚;具体为实,抽象为虚;有据为实,假托为虚;有行为实,徒言为虚。

就对象而言,景为实,情为虚;眼见为实,想象为虚;有者为实,无者为虚;显者为实,隐者为虚;当前为实,过去和将来为虚;客观为实,主观为虚;已知为实,未知为虚等等。

“虚实结合”是指虚与实二者之间互相联系,互相渗透与互相转化,以达到虚中有实,实中有虚的境界,从而大大丰富诗中的意象,开拓诗中的意境,为读者提供广阔的审美空间,充实人们的审美趣味。

2.“虚”的辨析列举四首诗歌,学生找出其中“虚”诗句并说明理由,师生共同总结概括出诗歌“虚”的部分的4个分类,同时由学生补充同类别的诗句。

由教师板书四个分类内容。

PPT展示四首诗歌:⏹如李白《梦游天姥吟留别》⏹如李煜《虞美人》⏹如柳永《雨霖铃》⏹如白居易《邯郸冬至夜思家》3.课堂即时练学生小组合作判别诗歌的虚实结合手法,并在学案上分别点出虚实内容。

初中古诗鉴赏虚实结合教案教学目标:1. 理解虚实结合的手法在古诗中的运用。

2. 学会分析古诗中虚实结合的作用和效果。

3. 提高对古诗的鉴赏能力和审美情趣。

教学内容:1. 虚实结合的定义和作用。

2. 分析古诗中虚实结合的例子。

3. 练习自己对古诗进行虚实结合的分析。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾之前学过的古诗,让学生思考古诗中哪些地方运用了虚实结合的手法。

2. 提问:什么是虚实结合?它在古诗中有什么作用?二、讲解虚实结合(15分钟)1. 讲解虚实结合的定义:虚实结合是指在古诗中,诗人通过对现实事物的描绘和对想象、象征等手法的运用,使诗意更加丰富、深刻。

2. 讲解虚实结合的作用:虚实结合可以使古诗的意境更加深远,形象更加生动,情感更加丰富。

三、分析古诗中的虚实结合(15分钟)1. 示例分析《登鹳雀楼》:诗人通过对鹳雀楼的描绘,引出对远方景象的想象,形成了虚实结合的效果。

2. 学生自主分析《望庐山瀑布》:诗人通过对瀑布的描绘,运用虚实结合的手法,表达了瀑布的壮观和自己的豪情。

四、练习虚实结合的分析(10分钟)1. 学生分组,每组选择一首古诗,分析其中虚实结合的手法。

2. 各组汇报分析结果,互相交流,互相学习。

五、总结和拓展(5分钟)1. 总结虚实结合在古诗中的重要作用。

2. 拓展学生对虚实结合手法的了解,引导学生在生活中观察和运用虚实结合的手法。

教学评价:1. 学生对虚实结合的理解程度。

2. 学生分析古诗中虚实结合的能力。

3. 学生对古诗的鉴赏能力和审美情趣的提升。

教学资源:1. 相关古诗文本。

2. 分析虚实结合的参考资料。

教学建议:1. 在教学过程中,要注意引导学生主动参与,积极思考。

2. 鼓励学生 multiple perspectives,培养学生的创新思维。

3. 结合生活实际,让学生更好地理解和运用虚实结合的手法。

2023届高三鉴赏古诗描写方法之虚实结合一等奖创新教案鉴赏古诗描写方法之虚实结合教学设计教学目标理解虚实结合的含义,能准确分清诗歌中的“虚”与“实”。

理解虚实结合中“虚”与“实”的关系,并分析虚实结合的表达效果。

了解虚实结合类题目的命题方式和答题技巧。

教学重难点教学重点分析虚实结合的表达效果;了解虚实结合类题目的命题方式和答题技巧。

教学难点理解诗歌中“虚”与“实”的关系,分析虚实结合的表达效果。

教学过程(一)导入相传古时有一位皇帝曾以“深山藏古寺”为题,招集天下画匠作画。

最后选了第二幅画。

你觉得为什么呢?明确:第二幅画的作者在构思这幅画时运用了丰富的联想,使人从“和尚”自然联想到“寺庙”,从“老和尚”再进一步联想到这座寺庙年代已经很久远了。

这就是中国传统绘画中的留白和虚实结合技巧,让人回味无穷。

诗画同理,中国古典诗歌也擅长使用虚实结合的方法,那么我们这节课一起来探讨中国古典诗歌中的虚实结合技法。

探虚实,明概念师:什么是虚,什么是实,我们不妨通过以前学过的诗歌来进行归纳总结。

请大家看到导学案上,判断下列诗歌中哪些部分是虚写,哪些地方是实写,并给古诗中的“虚”写和“实”写下一个定义。

1.遥想公瑾当年,小乔初嫁了;(虚——追溯历史)2.霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下;(虚——梦幻想象)3.他年我若为青帝,报与桃花一处开;(虚——畅想未来)4.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人;(虚——遥想对方)5.夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆;(虚——梦中场景)5.乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪;(实——眼前之景)6.浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟;(实——眼前之景)虚写:诗人通过主观想象描绘的人、景、物和事。

实写:诗人眼前所见、真实存在的人、景、物和事。

虚实结合:就是一种把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来的表达技巧。

当堂训练,完成以下练习,判断下列诗句的虚实:1.遥怜小儿女,未解忆长安。

一、教案基本信息古代诗歌表现手法-虚实结合教案课时安排:1课时(45分钟)教学目标:1. 让学生了解古代诗歌中虚实结合的表现手法。

2. 培养学生分析和欣赏古代诗歌的能力。

3. 引导学生深入理解古代诗人通过虚实结合表达思想感情的方式。

教学重点:1. 虚实结合的定义和作用。

2. 分析古代诗歌中虚实结合的实例。

教学难点:1. 如何在分析古代诗歌时准确把握虚实结合的手法。

2. 如何引导学生从虚实结合的角度欣赏古代诗歌。

二、教学准备教材:选定一首具有代表性的古代诗歌,如《春晓》。

教具:多媒体设备、投影仪、教学卡片等。

三、教学过程1. 导入(5分钟)利用投影仪展示《春晓》这首诗歌,引导学生回顾诗歌的内容。

提问:同学们认为这首诗中哪些是实的描写,哪些是虚的描写?2. 虚实结合的定义和作用(5分钟)解释虚实结合的定义,即在古代诗歌中,实写是指具体的景物描写,虚写是指通过景物表达出的诗人情感和思想。

虚实结合的作用在于使诗歌更具表现力和艺术魅力。

3. 分析《春晓》中的虚实结合(10分钟)引导学生分析《春晓》中虚实结合的例子,如“夜来风雨声,花落知多少”。

实写是风雨声和花落,虚写是诗人对春天美景的感慨。

通过这个例子,让学生明白虚实结合的手法。

4. 小组讨论(5分钟)学生分组,每组挑选一首古代诗歌,分析其中虚实结合的手法。

教师巡回指导,解答学生的疑问。

5. 分享和总结(5分钟)每组派代表分享自己小组的分析成果,总结虚实结合在古代诗歌中的重要作用。

教师点评并总结。

四、课后作业请学生选取一首自己喜欢的古代诗歌,分析其中虚实结合的手法,并写一篇短文进行阐述。

五、教学反思在课后对教学效果进行反思,观察学生对虚实结合手法的理解和运用情况,针对存在的问题进行调整和改进。

六、教学延伸活动1. 诗歌创作(10分钟)让学生尝试自己创作一首诗歌,运用虚实结合的手法。

教师可以提供一些素材,如景物、情感等,帮助学生进行创作。

2. 诗歌朗诵比赛(10分钟)学生分组,每组选取一首古代诗歌,进行朗诵比赛。

课件题目名称:古典诗歌鉴赏之虚实结合教师姓名:徐双学科名称:语文使用教材:高三复习课教学目标:1、掌握并会运用中国古典诗歌鉴赏中虚实结合的艺术手法。

2、熟悉新题型,提高判断的准确率,规范答好主观题。

教学重点难点:掌握并会运用中国古典诗歌鉴赏中虚实结合的艺术手法。

教学手段:电子白板、黑板等教学方法:温故知新,链接拓展,合作探究。

课时安排:1课时教学过程一、背诵接龙,久久为功。

以竞赛的形式呈现,坚持堂堂积累。

二、以难激趣,导入新课二、链接课本,温故知新:李商隐的《夜雨寄北》和辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》在艺术手法上各有什么特点?请简要分析。

明确:《夜雨寄北》:①虚实结合。

②这首诗既描写了今日身处巴山倾听秋雨时的寂寞之苦,又想象来日聚首之时的幸福欢乐。

③此时的痛苦与将来的喜悦交织在一起,充分表达了强烈的思念和缠绵的情感。

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:①这首词在结构上很特别,一反唐宋词上下阕过度转折的格式,而是前九句尽力传达那种豪迈精神,对收复失地的战争进行了酣畅淋漓的描写,末句却陡然一转:“可怜白发生。

”②梦境中疆场上的慷慨激昂与现实中投闲置散的无奈,一虚一实,对比鲜明,生动地表达了坚决收复失地的雄心,倾诉了壮志难酬的忧愤。

三、归纳总结,掌握规律:1、虚实的含义:实——眼前的、现实的景、物、人、事,情。

虚——想象、联想、梦境之景、人、事,情:2、虚实的关系:相辅相成,形成渲染烘托;或相反相成,形成强烈对比,从而突出中心。

①以虚写实(想象);如以神仙鬼怪世界和梦境来表现现实(李白的《梦游天姥吟留别》);设想的未来之境,烘托眼前分别之痛苦(柳永的《雨霖铃》)。

②以实写虚。

如以眼前之实景写心中之情(李商隐的《无题》:春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干)。

3、常见的写法:①先实写眼前,再虚写过去未来;②明写眼前实景,虚写内心情感。

四、链接高考,拓展探究:通过领学案,探究古典诗歌鉴赏中虚实结合的艺术手法。

古代诗歌表现手法-虚实结合教案第一章:诗歌与虚实结合1.1 诗歌的定义与特点诗歌是一种文学形式,以节奏、韵律、形象和情感为特点。

诗歌通过语言的精炼和想象力的运用,传达作者的情感和思想。

1.2 虚实结合的定义与意义虚实结合是指在诗歌创作中,将现实与想象、具体与抽象相结合的手法。

虚实结合可以丰富诗歌的意境,增强表现力,使读者产生更深刻的共鸣。

第二章:古代诗歌中的虚实结合实例分析2.1 李白《静夜思》分析诗歌中的虚实结合手法,如“床前明月光,疑是地上霜”。

探讨虚实结合如何表达诗人的思乡之情。

2.2 王之涣《登鹳雀楼》分析诗歌中的虚实结合手法,如“白日依山尽,黄河入海流”。

探讨虚实结合如何展现诗人对壮丽景色的感受。

第三章:虚实结合的表现手法3.1 想象与现实的结合通过对现实事物的描写,加入诗人的想象,形成虚实相生的效果。

举例说明古代诗歌中运用想象与现实结合的手法。

3.2 具体与抽象的结合在诗歌中,通过具体的事物描写,表达抽象的情感和思想。

举例说明古代诗歌中运用具体与抽象结合的手法。

第四章:虚实结合的创作实践4.1 创作背景与动机解释诗人在创作时,如何根据个人经历、情感和时代背景,运用虚实结合手法。

鼓励学生思考自己的创作动机和背景。

4.2 创作步骤与技巧引导学生进行诗歌创作,运用虚实结合手法。

提供创作技巧,如观察事物、运用想象力、巧妙运用象征和隐喻等。

第五章:古代诗歌虚实结合的评价与欣赏5.1 诗歌评价的标准与方法介绍古代诗歌评价的标准,如意境、情感、语言表达等。

引导学生运用合适的方法,对诗歌进行评价。

5.2 诗歌欣赏与感悟引导学生欣赏古代诗歌中的虚实结合手法,感受诗歌的美感。

鼓励学生通过欣赏和感悟,提升对古代诗歌的理解和欣赏能力。

第六章:古代诗歌虚实结合的类型与特点6.1 景物描写中的虚实结合分析古代诗歌中如何通过景物描写,运用虚实结合手法,如山水、季节变化等。

探讨虚实结合在景物描写中的作用,如表达诗人的情感、营造意境等。

鉴赏诗歌的表达技巧之虚实结合上课教案一、教学目标1. 让学生理解虚实结合在诗歌创作中的含义和作用。

2. 培养学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

3. 引导学生感受诗歌的美,提高审美情趣。

二、教学内容1. 虚实结合的概念解析2. 虚实结合在诗歌中的运用实例3. 鉴赏虚实结合的表达效果三、教学重点与难点1. 重点:虚实结合的含义和作用。

2. 难点:如何鉴赏虚实结合的表达效果。

四、教学方法1. 讲授法:讲解虚实结合的概念和作用。

2. 案例分析法:分析虚实结合在诗歌中的具体运用。

3. 鉴赏讨论法:引导学生鉴赏虚实结合的表达效果。

五、教学过程1. 导入:介绍诗歌的基本概念,引导学生了解诗歌的表达技巧。

2. 新课导入:讲解虚实结合的概念和作用。

3. 案例分析:分析虚实结合在诗歌中的具体运用,如杜甫的《月夜忆舍弟》。

4. 学生讨论:分组讨论如何鉴赏虚实结合的表达效果。

5. 总结提升:引导学生感受诗歌的美,提高审美情趣。

6. 课后作业:让学生创作一首运用虚实结合的诗歌,体会创作乐趣。

六、教学反思本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

关注学生在创作中的表现,鼓励优秀作品,激发学生的创作热情。

六、教学评价1. 评价学生对虚实结合概念的理解程度。

2. 评价学生对虚实结合在诗歌中应用的鉴赏能力。

3. 评价学生在创作中运用虚实结合的表达效果。

七、教学拓展1. 引导学生阅读更多运用虚实结合的诗歌,拓宽视野。

2. 组织诗歌创作比赛,鼓励学生积极参与。

3. 邀请诗人或文学爱好者进行讲座,分享诗歌创作经验。

八、教学资源1. 诗歌文本:选取具有代表性的虚实结合诗歌。

2. 参考资料:有关虚实结合的理论文章和鉴赏指南。

3. 教学工具:多媒体设备、白板、教学卡片等。

九、教学进度安排1. 第一课时:讲解虚实结合的概念和作用。

2. 第二课时:分析虚实结合在诗歌中的具体运用。

3. 第三课时:讨论如何鉴赏虚实结合的表达效果。

诗歌鉴赏表达技巧虚实结合(教案)诗歌鉴赏表达技巧——虚实结合(教案)教学目标:1、知识目标:掌握古诗歌中虚景与实景的概念;2、能力目标:掌握诗歌鉴赏中“虚实结合”的表现手法。

正确运用诗歌表达技巧中的“虚实结合”的鉴赏术语规范答题。

3、情感目标:培养学生自主研究,自主探讨,主动总结规律的惯。

教学重难点:掌握古诗歌中虚景与实景的概念,正确运用诗歌表达技巧中的“虚实结合”的鉴赏术语规范答题。

课时安排:1课时教学过程:一、导入:请大家看一幅画,XXX老先生的《蛙声十里出山泉》。

这幅画中只有蝌蚪,你们说说它符合画题的要求吗?(符合,因为随着泉水的流淌,时间的流逝,小蝌蚪会变成青蛙,到时候就可以听到十里外泉水里的蛙声了)同学们说的很好,我们看到的蝌蚪是实景,而蛙声确是我们想像出来的,是虚的。

在鉴赏这幅画的过程中我们用到了虚实相生的手法。

的确,在音乐和美术作品中,我们往往会使用真假相生的技法。

同样,我们中国古典的诗词也经常用到这类手法,本日我们就来研究一下诗词鉴赏中的真假相生。

二、初步体验1、有备而来:回忆:诗歌鉴赏施展阐发手法类题型答题步调:①、说明是什么技巧。

②、结合诗歌分析技巧。

③、表达了什么感情。

2、步步深切。

诗中的实:客观世界中存在的实象、实事、实境。

诗中的虚:看不见摸不着,虚象。

是诗人主观意识中存在的,是通过诗人主观想象得到的部分。

3、小战热身:找出下列诗词中的虚和实:①、霓为衣兮风为马,云之君兮纷繁而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

(虚)②、今宵酒醒何处,XXX残月。

(虚)③、遥想XXX当年,XXX嫁了,雄姿英发(虚)④、XXX兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(虚)⑤、执手相看泪眼,竟无语凝噎。

(实)念去去千时烟波,暮霭沉沉楚天阔。

(虚)⑥、飞流直下三千尺,(实)疑是银河落九天。

(虚)◆小结1:诗中的虚有哪几种类型?①空想:神仙鬼魅世界和梦境②想象:假想的未来之境③回忆:已逝之景之境④联想:由此及彼,从对方的角度写三、链接课本,总结规律。