9_隔震与耗能减震房屋设计

- 格式:pptx

- 大小:915.11 KB

- 文档页数:31

隔震和消能减震设计12.1 一般规定12.1.1本章适用于在建筑上部结构与基础之间设置隔震层以隔离地震能量的房屋隔震设计,以及在抗侧力结构中设置消能器吸收与消耗地震能量的房屋消能减震设计。

采用隔震和消能减震设计的建筑结构,应符合本规范第3.8.1条的规定,其抗震设防目标应符合本规范第3.8.2条的规定。

注:1 本章隔震设计指在房屋底部设置的由橡胶隔震支座和阻尼器等部件组成的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期、增大阻尼,减少输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。

2 消能减震设计指在房屋结构中设置消能装置,通过其局部变形提供附加阻尼,以消耗输入上部结构的地震能量,达到预期防震要求。

12.1.2建筑结构的隔震设计和消能减震设计,应根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、建筑结构方案和建筑使用要求,与采用抗震设计的设计方案进行技术、经济可行性的对比分析,后确定其设计方案。

12.1.3需要减少地震作用的多层砌体和钢筋混凝土框架等结构类型的房屋,采用隔震设计时应符合下列各项要求:1 结构体型基本规则,不隔震时可在两个主轴方向分别采用本规范第5.1.2条规定的底部剪力法进行计算且结构基本周期小于 1.0s;体型复杂结构采用隔震设计,宜通过模型试验后确定。

2 建筑场地宜为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,并应选用稳定性较好的基础类型。

3 风荷载和其他非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力不宜超过结构总重力的10%。

4 隔震层应提供必要的竖向承载力、侧向刚度和阻尼;穿过隔震层的设备配管、配线,应采用柔性连接或其他有效措施适应隔震层的罕遇地震水平位移。

12.1.4需要减少地震水平位移的钢和钢筋混凝土等结构类型的房屋宜采用消能减震设计。

消能部件应对结构提供足够的附加阻尼尚应根据其结构类型分别符合本规范相应章节的设计要求。

12.1.5隔震和消能减震设计时,隔震部件和消能减震部件应符合下列要求:1 隔震部件和消能减震部件的耐久性和设计参数应由试验确定。

浅谈建筑结构设计隔震和消能减震措施摘要:结合工作实践,对建筑结构设计抗震措施进行了探讨,分别介绍了建筑物不同部位的隔震或消能减震措施,并对结构设计中常见的隔震和消能减震技术作了阐述,指出建筑物结构设计过程中应着重考虑抗震问题,并采取适当的措施。

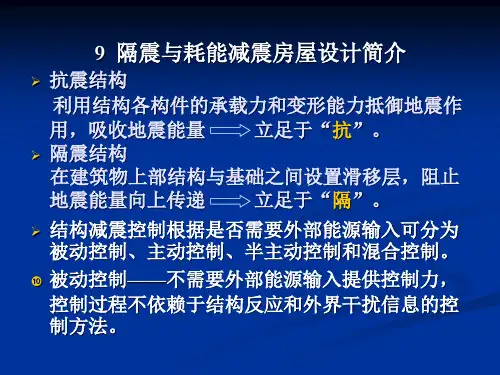

隔震设计指房屋基础、底部或下部结构与上部结构之间设置由橡胶隔震支座和阻尼装置等部件组成具有整体复位功能的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期,减少输入上部结构的水平地震作用,达到预期防震要求;消能减震设计指在房屋结构中设置消能器,通过消能器的相对变形和相对速度提供附加阻尼,以消耗输入结构的地震能量,达预期防震减震要求。

关键词:建筑结构设计隔震消能减震引言建筑结构设计中是否充分考虑抗震问题、是否合理的运用了相关的抗震措施是事关人民生命财产安全的重要问题,关于建筑物抗震问题的研究也有相当长的一段历史,从世界建筑设计领域和我国建筑设计领域来看,均取得了一定的成效,但是在我国连续发生四川汶川地震、玉树地震等地质灾害以后,人们更加注重建筑物的抗震设计。

一直以来,我们在建筑设计中有关抗震都是坚持了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的原则,虽然设计方面在抗震方面也采取了很多措施,但是,由于各种原因,还是不可避免的出现了在地震中因为建筑结构方面的问题而给人们带来巨大损失的例子,分析原因,最主要的就是施工人员从思想上不够重视,存在侥幸心理,偷工减料,私自修改设计方案,没有真正将抗震措施落到实处。

在这里,我们对建筑设计中抗震的基本类型、主要措施结合具体实践经验进行研究,以期和同仁交流学习。

1、建筑结构的主要隔震措施建筑物的抗震设计中,我们通常是对地基进行特殊处理、设置抗震装置、对建筑的上部结构进行防震设计,这几种措施通常是混合使用的,但是我们结合地震构造特点及建筑物本身结构,会有侧重的在关键部位设置隔震层,依据隔震层的位置不同我们把建筑物的隔震设计分为以下几种。

1.1建筑物地基采用特殊材料隔震建筑物基础隔震,主要是对建筑物的基础部分进行特殊处理,削弱地震时的地震波,从而减少地震对建筑物的损害。

12 隔震和消能减震设计12.1 一般规定12.1.1本章适用于设置隔震层以隔离水平地震动的房屋隔震设计,以及设置消能部件吸收与消耗地震能量的房屋消能减震设计。

采用隔震和消能减震设计的建筑结构,应符合本规范第3.8.1条的规定,其抗震设防目标应符合本规范第3.8.2条的规定。

注:1,本章隔震设计指在房屋基础、底部或下部结构与上部结构之间设置由橡胶隔震支座和阻尼装置等部件组成具有整体复位功能的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期,减少输入上部结构的水平地震作用,达到预期防震要求。

2,消能减震设计指在房屋结构中设置消能器,通过消能器的相对变形和相对速度提供附加阻尼,以消耗输入结构的地震能量,达到预期防震减震要求。

12.1.2建筑结构隔震设计和消能减震设计确定设计方案时,除应符合本规范第3.5.1条的规定外,尚应与采用抗震设计的方案进行对比分析。

12.1.3建筑结构采用隔震设计时应符合下列各项要求:1,结构高宽比宜小于4,且不应大于相关规范规程对非隔震结构的具体规定,其变形特征接近剪切变形,最大高度应满足本规范非隔震结构的要求;高宽比大于4或非隔震结构相关规定的结构采用隔震设计时,应进行专门研究。

2,建筑场地宜为I、Ⅱ、Ⅲ类,并应选用稳定性较好的基础类型。

3,风荷载和其他非地震作用的水平荷载标准值产生的总水平力不宜超过结构总重力的10%。

4,隔震层应提供必要的竖向承载力、侧向刚度和阻尼;穿过隔震层的设备配管、配线,应采用柔性连接或其他有效措施以适应隔震层的罕遇地震水平位移。

12.1.4消能减震设计可用于钢、钢筋混凝土、钢-混凝土混合等结构类型的房屋。

消能部件应对结构提供足够的附加阻尼,尚应根据其结构类型分别符合本规范相应章节的设计要求。

12.1.5隔震和消能减震设计时,隔震装置和消能部件应符合下列要求:1,隔震装置和消能部件的性能参数应经试验确定。

2,隔震装置和消能部件的设置部位,应采取便于检查和替换的措施。

新《减震抗震设计规范》中的隔震与消能减震资料3、隔震和消能减震设计的主要优点隔震体系能够减小结构的水平地震作用,已被理论和国外强震记录所证实。

国内外的大量试验和工程经验表明:“隔震”一般可使结构的水平地震作用降低60%左右,从而消除或有效地减轻结构和非结构的地震损坏,提高建筑物及其内部设施、人员在地震时的安全性,增加震后建筑物继续使用的能力。

采用消能方案可以减少结构在风作用下的位移已是公认的事实,对减少结构水平和竖向地震反应也是有效的。

4、隔震和消能减震设计的适用范围1)、隔震设计的适用范围规范12.1.3条对隔震结构提出了一些使用要求。

根据研究:隔震结构主要用于体型基本规则的低层和多层建筑结构。

日本和美国的经验表明,不隔震时基本周期小于1.0秒的建筑结构减震效果与经济性均最好,对于高层建筑效果较差。

国外对隔震建筑工程的较多考察资料表明:硬土场地较适合于隔震建筑;软弱场地滤掉了地震波的中高频分量,延长结构的周期有可能增大而不是减小其地震反应。

墨西哥地震就是一个典型的例子。

日本“隔震结构设计技术标准”(草案)规定,隔震建筑适用于一、二类场地。

我国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类场地的反应谱周期均较小,故都可建造隔震建筑。

隔震设计中对风荷载和其他非地震作用的水平荷载给予一些限制(规范12.1.3条3款)是为了保证隔震结构具有可靠的抗倾覆能力。

就使用功能而论,隔震结构可用于:医院、银行、保险、通讯、警察、消防、电力等重要建筑;首脑机关、指挥中心以及放置贵重设备、物品的房屋;图书馆和纪念性建筑;一般工业与民用建筑;建筑物的抗震加固。

2)、消能设计的适用范围消能部件的置入,不改变主体承载结构的体系,又可减少结构的水平和竖向地震作用,不受结构类型和高度的限制,在新建和建筑抗震加固中均可采用。

二、隔震与消能减震设计要求1、设计方案建筑结构的隔震和消能减震设计,应根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、建筑结构方案和建筑使用要求,与建筑抗震设计的设计方案进行技术、经济可行性的对比分析后,确定其设计方案。

108YAN JIUJIAN SHE建筑结构设计隔震和消能减震措施解析Jian zhu jie gou she ji ge zhenhe xiao neng jian zhen cuo shi jie xi张生宁近年来,我国各地区自然灾害频繁发生已经成为了政府及其关注的民生问题,尤其是地震的发生严重的造成人身财产安全以及社会经济安全。

典型的案例唐山大地震和汶川大地震,造成了多大的经济灾害,多少人流离失所,妻离子散。

所以随着这些地震灾害的频发,我国工程建筑方面对抗震功能的重视也提升到了新的高度,现在建筑结构设计对于地震的防范措施越来越规范和严格,目的就是要通过不同的结构进行抗震灾害。

本文针对建筑结构设计中做好对抗震和减震的工作,为了有效的提升建筑物的抗震效果,针对于建筑结构设计中隔震的措施以及消能减震的技术解析,以供参考。

近些年来,地震的发生对我国地区经济以及人民生命财产安全受到了直接的灾害,所以在建筑建设中对于抗震的要求也成了现在建筑施工中重点规划的课题,在建筑设计中合理的规划设计抗震问题,合理的运用抗震原理进行设计规划,尽量减少或者阻止地震对我国人身安全以至于城市建设的威胁。

针对现阶段的统计来看,我国建筑结构设计以隔震和消能减震的措施占据很大的部分并且在逐年增加,所以本文对于建筑结构设计隔震和消能减震措施进行研究和分析。

一、建筑结构隔震减震概述隔震也就是隔离地震,在建筑物的基底或者是某个特定的位置设置隔震装置隔离或者耗散地震能量,用来避免或者减少地震能量向上部结构的传输,减轻结构震动的反应,建筑物只发生轻微的震动和变性从而保障地震来临时对建筑物的伤害,保证人身财产安全。

这种技术被美国地震专家称为“进40年来世界地震工程中最重要的成果之一”。

近年来高层建筑中广泛的应用了隔震技术,尤其是汶川地震之后,隔震技术使用的橡胶材料已经成为了世界研究以及应用的主要思考对象,已经被多数国家广泛应用,我国云南昆明、思茅、临沧等很多城市的高层建筑也都广泛的应用了这种技术及材料。

高烈度地震区结构隔震和消能减震设计摘要:在高烈度地震区,地震频发,建筑必须要做好有效的抗震措施。

其中隔震减震设计能够很好的降低地震造成的破坏,有效保护建筑结构。

关键词:隔震;减震;概念;优势;应用1 前言地震是一种突发性的、严重危害人类生命和财产安全的自然灾害。

近年来,全球范围内发生了多次未预测到的大地震,例如前几年的汶川、海地地震,破坏力之大,震惊世界。

2 隔震及消能减震设计可行性及必要性分析通常作为公建的高层建筑一般采用框架剪力墙结构,在高烈度地震区如按传统方法设计,需加大框架、剪力墙截面尺寸和数量,来抵抗较大的地震作用。

这样的设计,增加了结构本身的质量和刚度,地震作用相应加大,结构层间剪力及位移将大幅度增加,且很多构件有超筋现象发生,抗震性能不佳,较难满足规范要求,也会影响建筑的正常使用功能。

《抗规》提供的隔震及消能减震(以下简称减震)抗震设计理论,主旨是“柔”———以柔克刚,用隔震减震构件的变形来消耗地震作用所产生的能量。

这样,上部结构承受地震作用减小,结构层间剪力及位移也相应减少,较易满足现有规范要求,抗震性能得到提高,这是抗震设计理论的新发展。

目前,隔震与减震技术已在许多地震频发的国家与地区得到广泛的应用,如日本新建筑几乎都要采用隔减震技术。

有关国家对隔减震技术进行了深入的研究,积累了相当多的工程实践经验,并制定了隔减震技术设计指南或设计规程。

我国2010版《抗规》也对隔减震有关规定进行了修订,为高烈度地震区采用隔减震技术提供了更广泛的空间。

根据国内外隔减震技术研究和工程实践经验,可认为隔震及减震技术是减轻建筑物地震灾害的有效技术。

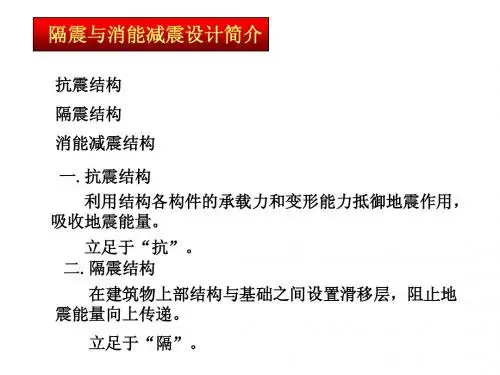

3 隔震和消能减震3.1 隔震结构“隔震”即隔离地震。

在建筑物上部结构与基础之间以及上部建筑层间设置的隔震层能隔离地震能量向上部传递,降低上部结构的地震作用,达到预期的防震要求,使建筑物的安全得到可靠保证。

隔震系统是在建筑物基础与上部建筑结构间或上部建筑层间设置隔震装置(或系统)形成隔震层,把上部结构与基础隔离开来,同时,上部建筑结构通过层间建筑隔震也可以减小下部结构的振动,利用隔离装置来隔离或耗散地震能量,以避免或减少地震能量向上部结构传输,从而减轻建筑物的地震反应,实现地震时隔震层以上主体结构只发生微小的相对运动和变形,使建筑物在地震作用下不损坏或倒塌。

3、隔震和消能减震设计的主要优点隔震体系能够减小结构的水平地震作用,已被理论和国外强震记录所证实。

国内外的大量试验和工程经验表明:“隔震”一般可使结构的水平地震作用降低60%左右,从而消除或有效地减轻结构和非结构的地震损坏,提高建筑物及其内部设施、人员在地震时的安全性,增加震后建筑物继续使用的能力。

采用消能方案可以减少结构在风作用下的位移已是公认的事实,对减少结构水平和竖向地震反应也是有效的。

4、隔震和消能减震设计的适用范围1)、隔震设计的适用范围规范12.1.3条对隔震结构提出了一些使用要求。

根据研究:隔震结构主要用于体型基本规则的低层和多层建筑结构。

日本和美国的经验表明,不隔震时基本周期小于1.0秒的建筑结构减震效果与经济性均最好,对于高层建筑效果较差。

国外对隔震建筑工程的较多考察资料表明:硬土场地较适合于隔震建筑;软弱场地滤掉了地震波的中高频分量,延长结构的周期有可能增大而不是减小其地震反应。

墨西哥地震就是一个典型的例子。

日本“隔震结构设计技术标准”(草案)规定,隔震建筑适用于一、二类场地。

我国Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类场地的反应谱周期均较小,故都可建造隔震建筑。

隔震设计中对风荷载和其他非地震作用的水平荷载给予一些限制(规范12.1.3条3款)是为了保证隔震结构具有可靠的抗倾覆能力。

就使用功能而论,隔震结构可用于:医院、银行、保险、通讯、警察、消防、电力等重要建筑;首脑机关、指挥中心以及放置贵重设备、物品的房屋;图书馆和纪念性建筑;一般工业与民用建筑;建筑物的抗震加固。

2)、消能设计的适用范围消能部件的置入,不改变主体承载结构的体系,又可减少结构的水平和竖向地震作用,不受结构类型和高度的限制,在新建和建筑抗震加固中均可采用。

二、隔震与消能减震设计要求1、设计方案建筑结构的隔震和消能减震设计,应根据建筑抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件、建筑结构方案和建筑使用要求,与建筑抗震设计的设计方案进行技术、经济可行性的对比分析后,确定其设计方案。