如何在历史与社会教学中使用二重证据法

- 格式:ppt

- 大小:44.87 MB

- 文档页数:24

【学术研究】Academic Research100Vol.180二重证据法是王国维先生于1925年在清华大学研究院的讲义《古史新证》中正式提出来的,是其利用殷墟甲骨、西北简牍、敦煌文书等新出地下资料进行多方向、多层次的大量研究后总结出的治史方法。

在《古史新证》第一章《总论》中,王国维先生对二重证据法做了充分的阐释:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料,由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料。

”①所谓“纸上之材料”,指古今流传的文献典籍。

他曾按时代先后,列举了他认为可靠或有价值的一些典籍以为例证,即《尚书》《诗经》《易经》《春秋》《左传》《世本》《战国策》《论语》《吕氏春秋》《史记》等。

至于“地下之材料”,他认为甲骨文字、金文、简牍等值得信赖。

在《流沙坠简》一书撰写的过程中,王国维先生与罗振玉先生参考《史记》《竹书纪年》等文献资料,用以考释敦煌汉简、罗布泊汉简以及敦煌文书等地下之新材料的内容,从而研究古代历谱算术、阴阳占术、汉代政治、戍兵制度以及西北史地等,可谓是二重证据法运用的伊始。

近年来随着考古资料的不断出土和文献研究的持续发展,二重证据法的史料源源不断地充实更新。

地下资料的研究除了甲骨文、金文和简牍,还有出土的历朝各代墓志碑文等,地上文献资料研究范围也随之延展,用地下的出土资料补正纸上的历史材料更是历史研究者治史的重要方法。

关于女皇武则天的出生地问题,历史研究者就运用二重证据法得以补足纠正。

作为中国历史上唯一的女皇帝,武则天的生平一直备受史学家的关注。

关于武则天究竟出生在哪里这个问题至今未有定论,有学者认为她出生在山西文水(古称“并州”),因为《旧唐书·则天皇后纪》卷六《本纪第六》记载:“则天皇后武氏,讳曌,并州文水人也。

”②《新唐书·则天皇后》卷四《本纪第四》也有记载:“则天顺圣皇后武氏讳曌,并州文水人也。

父士彟,官至工部尚书、荆州都督,封应国公。

”③《资治通鉴·唐纪十六》卷二百《高宗天皇大圣大弘孝皇帝上之下》,亦载:“显庆五年……皇后宴亲戚故旧邻里于朝堂,妇人于内殿,班赐有差。

高中历史史料教学的探索——高一历史教学中“二重证据法”运用初探华师大松江实验高中沈文斌、范丽关键词:二重证据法,姜寨遗址复原图,神话传说,夏文化《诗经》,甲骨文“二重证据法”,就是把“纸上之材料”与“地下之新材料”的互相结合,彼此印证。

这种历史研究法,是王国维先生于1925年在清华国学研究院教课时提出的,这是他对中国古代史研究的重要贡献。

①而今,我们华师大版高一历史教材在第二分册的第三课进一步强调,并贯彻于整个第一单元中。

这为我们提供了培养学生“论由史出,史由证来”的史证意识的平台。

本文以教学中的三个案例,就我们怎样在历史教学中具体挖掘和运用历史资源,做一探讨。

(一)运用永远不能“开口说话”的考古遗址(物质遗存)为了更好的说明先民们聚族而居,课文在第一页就呈现一幅姜寨遗址复原图(图略)。

那么怎样从考古遗址中提取历史材料的信息,获得有效的证据价值,论证先民们已形成最初的农耕聚落?首先,引导学生从姜寨遗址复原图寻找表面信息。

老师问“你们从图中看到什么?”学生回答:“有五个房屋群,分别是一个大房子的四周环有十几个或更多的小房子。

前面有一条大河,村落有壕沟与外界隔离。

”“那么,大房子和小房子各有什么用处?由谁能说明?”老师进一步提问。

此时,学生们的答案就有分歧。

有的说大房子住人,小房子饲养牲口;有的说大房子是地位高的族长或酋长所住,而小房子是一般氏族成员所住;也有同学认为大房子是氏族公共活动的场所。

如祭祀和开会议用。

这时,老师用考古挖掘的事实说话:考古学家发现,在大房子里面发现了可供20-30人同时睡觉的大型的土床,还发现了可供20-30 人同时开伙的大型的连通灶。

但没有发现或很少发现有其他生活工具和生产工具。

所以,大房子可能是氏族公共活动的场所。

进而老师问同学“这个大房子是归谁所有?”学生回答:“大家所有,集体共有。

”接着,老师告诉学生:“考古学家发现,在每个小房子中发现能够供3-5个人使用的基本的生产和生活用具,请问大家,这能说明什么?”学生回答:“小房子是人住的,而且是一家一户。

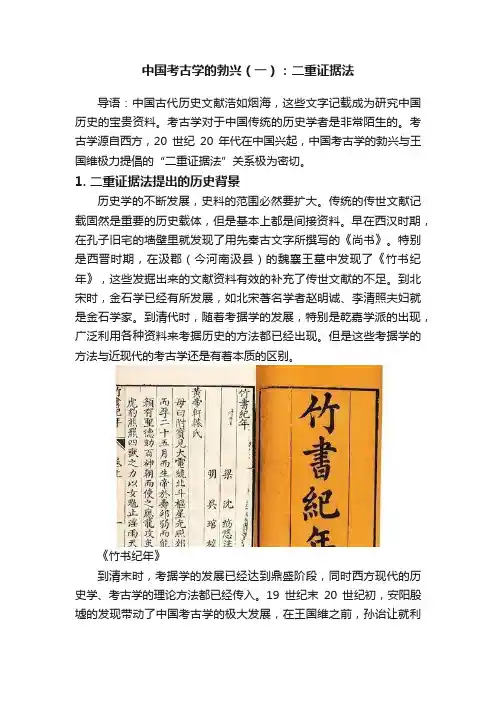

中国考古学的勃兴(一):二重证据法导语:中国古代历史文献浩如烟海,这些文字记载成为研究中国历史的宝贵资料。

考古学对于中国传统的历史学者是非常陌生的。

考古学源自西方,20世纪20年代在中国兴起,中国考古学的勃兴与王国维极力提倡的“二重证据法”关系极为密切。

1. 二重证据法提出的历史背景历史学的不断发展,史料的范围必然要扩大。

传统的传世文献记载固然是重要的历史载体,但是基本上都是间接资料。

早在西汉时期,在孔子旧宅的墙壁里就发现了用先秦古文字所撰写的《尚书》。

特别是西晋时期,在汲郡(今河南汲县)的魏襄王墓中发现了《竹书纪年》,这些发掘出来的文献资料有效的补充了传世文献的不足。

到北宋时,金石学已经有所发展,如北宋著名学者赵明诚、李清照夫妇就是金石学家。

到清代时,随着考据学的发展,特别是乾嘉学派的出现,广泛利用各种资料来考据历史的方法都已经出现。

但是这些考据学的方法与近现代的考古学还是有着本质的区别。

《竹书纪年》到清末时,考据学的发展已经达到鼎盛阶段,同时西方现代的历史学、考古学的理论方法都已经传入。

19世纪末20世纪初,安阳殷墟的发现带动了中国考古学的极大发展,在王国维之前,孙诒让就利用甲骨文论断作为官名,纠正了流传两千多年的谬论,同时著名文字学家罗振玉也利用丰富的甲骨文资料在考证古史上取得了丰厚的成果。

1913年,王国维在《明堂庙寝通考》中首次提出了“二重证明法”的概念。

他在文中认为自从宋代以后,古代的器物频频出土,这些器物上的铭文,以及由安阳殷墟出土的甲骨文记载了大量史实,这些史实有很高的可信度和价值,但是周朝晚期、秦汉时的史书也未必不可信,因为这些时代离上古也不算远,秦汉时的史书记载的制度有可能是附会,但其中所记载的名和物是不能作伪的,因此两者不可偏信其一,这就叫做“二重证明法”。

但是这个概念提出以后并未在学术界引起很大反响。

王国维1925年,王国维就任清华大学国学研究院导师,在《古史新证》的总论中提出“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料;由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言,亦不无表示一面之事实。

中学历史教学中运用“二重证据法”之可行性分析作者:王凤杰刘航来源:《历史教学·中学版》2018年第10期关键词二重证据法,历史教学,实践展示,可行性中图分类号 G63 文献标识码 B 文章编号 0457-6241(2018)19-0038-04“二重证据法”是1925年由王国维先生在清华大学研究院讲授《古史新证》时提出的历史研究方法,他指出:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外更得地下之新材料,由此种材料我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅驯之言亦不无表示一面之事实,此二重证据法惟在今日始得为之,虽古书之未得证明者,不能加以否定,而其已得证明者,不能不加以肯定,可断言也。

”①这里王国维先生明确提出了“二重证据法”的含义,即通过地下考古发掘的材料来与现有的文献资料互证互补来探寻历史之真相。

陈寅恪先生在《王静安先生遗书序》中将“二重证据法”进行了精当的解读,将其阐释为“用地下考古发掘出土的实物与纸上的文字相互验证的方法;用异族之书和我国的文献记载相互验证的方法;用外来的观念与固有的资料相互验证的方法”。

②显然,经过陈寅恪先生的阐释,“二重证据法”内涵得到了进一步延伸和拓展。

关于“二重证据法”在历史研究中是否是放之四海皆准的真理,史学界很多学者进行了探讨,不复多述。

我们所关注的是“二重证据法”能否运用于中学历史教学之中。

本文写作萌发于我指导一名学科教学(历史)硕士生开题之时。

当时我与学生共同拟定题目为《二重证据法在中学历史教学中运用研究》,在学生陈述之后,引发了教师的激烈争论。

令我感到惊讶的是,五名参与开题教师,三名教师对这个题目提出严重质疑,其理由是:中学历史教学内容是真实的,不需要二重证据法来证实其真实性;一名教师也提出对中学生进行史学方法训练不合适。

但是我认为“二重证据法”在中学历史教学中非常必要,我的反驳是:中学历史教学内容是真实的,也需要“二重证据法”来证实其真实性,这正是历史学生命力所在。

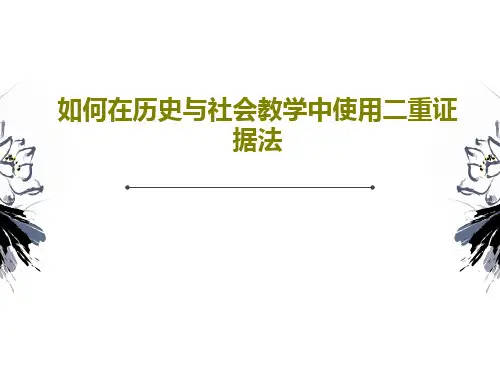

執莩叙事F 中耋急史栏目主持人/文欣教学参考运用二重证紐断S巾先秦史鮮隨略初探----以“中华文明的起源与早期国家”为例〇曾雯雯“二重证据法”是由王国维先生提出的,其内涵是史学研究要将传世文献和考古材料相结合。

考古材料指经考古发掘的文化遗存,其中出土文物上刻的文字材料是考古文献,是当时人所写的当时事,在历史研究中的地位极其重要;传世文献则是指经后世追述概括的文献,也是全面了解历史的重要材料。

在目前关注核心素养培养和史学方法研习的高中课堂里,运用二重证据法进行先秦史教学,既是遵循史学界普遍的研究路径,也是培养学生史学素养的重要途径。

一、二重证据法在先秦史教学中运用的必要性1. 先秦史研究特点的要求史学界普遍认为先秦史研究需要将考古材料、古文字材料和古代传世文献材料相结合,尤其提到“商代及以前的历史是以考古材料和古文字材料为主的”“西周和春秋时期的历史则是考古材料、古 文字材料和古代传世文献平分秋色”[1]。

“中华文明的起源与早期国家”一课涉及的是文明起源和夏商周三代的历史,所以运用先秦史学研究方法进行教与学既是帮助学生理解这段历史的重要手段,也是向高校输送合格人才的必然要求。

2. 课程改革和课程标准的要求课程标准中历史学科核心素养水平3和4对 学生的要求是能够“比较分析不同来源和观点的史料;在辨别史料作者意图基础上利用史料;适当运用史料评述历史和探究问题”。

关于本课的要求是“通过甲骨文、青铜器及文献记载,了解私有制、阶 级和早期国家的起源特征”,“使用甲骨文、青铜器铭文及文献等不同材料,知道考古材料与传世文献在历史研究中的不同作用”,让学生认识“考古材料和传世文献相结合是了解上古史的基本途径。

”这意味着教学中将二重证据法和重点知识结合既是教学的重要途径也是课标的重要任务。

3.新时代历史学科育人责任的要求《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》明确提出,我们的培养目标应着力发展学生的科学文化素养和终身学习能力,自主发展能力和沟通能力。

第1卷第5期2003年5月经济与社会发展ECONOM IC AND SOCIAL DEV ELOPM EN TVOL.1No.5MA Y.2003王国维“二重证据法”在历史研究中的运用张恒俊(湖南零陵学院经管系,湖南永州425006) [摘 要]“二重证据法”是王国维创立的一种历史考据方法。

王国维运用这种方法,在古史研究中曾取得了一系列重大成果。

今天,随着大规模基本建设的进行和考古工作的开展,大量文物被发掘出来,给历史研究提供了许多新的资料。

重温王国维的“二重证据法”,批判地继承这份优秀的文化遗产,对于推进历史研究,有着十分重要的意义。

[关键词]王国维;二重证据法;历史研究[中图分类号]K207 [文献标识码]A [文章编号]1672-2728(2003)05-0152-03一、“二重证据法”的创立“二重证据法”是我国近现代著名史学家、文学家王国维(1877-1927)创立的一种历史考证方法。

王国维原名国桢,字静庵(安),又字伯隅,初号“礼堂”,曾号“人间”,晚以“观堂”之号行世,浙江海宁人。

早年对主张维新变法的康有为、梁启超非常仰慕,曾在梁启超主编的《时务报》任书记和校对,同时又在罗振玉创办的东文学社学习日语及英语。

1901年元月,在罗振玉的资助下赴日本东京物理学校学习,同年夏初,因病回国。

1901年至1905年间,主要从事哲学和美学研究,其学术思想深受康德、叔本华和尼采等人的影响,著有《红楼梦评论》、《静庵文集》。

1906年至辛亥革命爆发,他着重研究文艺学和艺术史,著有《曲录》、《人间词话》等名著,对当时文艺界影响很大。

王国维从1916年回国至1927年去世,主要从事古史研究,在甲骨文、金文、殷周史、汉晋木简、敦煌文书、西北地区古史、蒙元史等方面,取得了许多创造性的研究成果,著有《殷卜辞中所见先公先王考》、《殷卜辞中所见先公先王续考》和《殷周制度论》、《古史新证》等惊世力作,并于1921年将自己近数年来撰写和发表的著述,删繁挹华,选编成《观堂集林》一书,由友人蒋孟苹出资付印,于1923年出版。

经验探索与概念分析:实验哲学的二重证据法【摘要】本文探讨了实验哲学的概念和二重证据法的重要性。

在历史背景部分,介绍了实验哲学的起源与发展。

理论基础部分详细解释了实验哲学的核心理念。

接着,展示了二重证据法在不同领域的应用案例,并探讨了其局限性。

在讨论实验哲学在科学研究中的意义时,阐述了其推动科学进步的重要作用。

对实验哲学未来发展方向进行了展望,并强调了二重证据法在实践中的重要性以及实验哲学在科学研究中的价值。

本文旨在为读者提供对实验哲学和二重证据法的全面了解,以助推科学研究的发展。

【关键词】实验哲学、二重证据法、概念分析、经验探索、历史背景、理论基础、应用案例、局限性、科学研究、发展方向、实践意义、价值。

1. 引言1.1 实验哲学的概念实验哲学是一种哲学方法论,其主要关注于通过实验来验证和验证理论。

实验哲学认为,科学理论必须经过实验证据的检验才能被接受。

实验哲学的核心思想是要客观地观察现象、进行实验和数据收集,并通过这些证据来验证或推翻理论。

实验哲学的出现,使得科学研究更加系统化和客观化,有助于提高科学研究的可靠性和准确性。

实验哲学的方法也被广泛应用于各个学科领域,如物理学、化学、生物学等。

通过实验哲学的实践,我们可以更好地了解自然规律,拓展科学知识的边界,并为人类社会的发展提供更有力的支持。

实验哲学的概念在当今科学研究中扮演着重要的角色,它不仅促进了科学知识的积累和发展,还为科学实践提供了理论指导和方法支持。

1.2 二重证据法的重要性在实验哲学中,二重证据法被认为是一种重要的方法论,其重要性主要体现在以下几个方面:二重证据法能够有效帮助科学家们规避误解和错误推断。

通过同时利用实验数据和理论分析的手段,科学家们可以更加全面地审视和评估研究结果,从而减少由于单一证据带来的偏见和误导。

这有助于提高科学研究的可靠性和准确性。

二重证据法可以促进科学研究的交流和合作。

在实验哲学的框架下,科学家们可以更加系统地分享和讨论他们的实验结果和理论观点,从而促进科学界之间的交流与合作,推动科学研究的进步和发展。

黄河黄土黄种人2021.10(下)┃考古发现与研究┃“二重证据法”,是由王国维先生提倡、陈寅恪先生概括的科学学术方法,即在考证古史中将“纸上之材料”与“地下之新材料”互相结合,彼此印证[1]。

使用“二重证据法”验证史实,以及解决历史问题,需要大量的考古学证据。

在考古发掘的资料中,墓葬制度和丧葬习俗是孝文化影响人们生活的直观反映。

本文以西汉时期盛行的厚葬风气与国家推崇的孝文化为例,以小见大,探讨二重证据法的运用,以及考古学和历史研究的关系。

一、厚葬:西汉时期孝文化的体现(一)考古发现的厚葬之风西汉提倡以“孝”治天下。

统治者对孝文化的重视,从历代皇帝以孝开头的谥号就可见一斑。

“孝”,不仅是社会判断一个人品行的道德标准,更是决定一个人仕途的政治标准。

基于此,在西汉时期,厚葬作为子女向社会彰显孝心的捷径,大行其道。

西汉实行等级制度,因此,厚葬之风在统治者与平民之间有着不同的体现:统治者墓葬主要表现在墓上建筑(如封土)、随葬品、棺椁制度等方面,平民墓葬的厚葬主要表现在随葬品的丰厚上。

此外,画像石、画像砖的流行也是厚葬的体现。

1.统治者墓葬。

统治者墓葬,主要包括帝陵、诸侯陵墓、贵族墓葬等。

普遍有高大的封土,丰富的墓上祭祀建筑,墓室数量多并且复杂,使用巨大的石或砖建造墓室主体,使用“黄肠题凑”等高规格的棺椁、等级严格的玉衣,享有丰厚的随葬品。

以帝陵为例。

根据考古发现可知,西汉帝陵的结构主体,是由陵园、封土、墓穴、门阙、寑园、陵庙、外藏坑(从葬坑)、道路、陪葬墓、袝葬墓、陵邑、刑徒墓地及园省、园寺吏舍、修陵人居址等组成[2]。

出于文物保护的考虑,西汉帝陵目前虽然没有进行整体发掘,但通过考古人员对景帝阳陵南区的从葬坑发掘情况,我们发现[3-4]:尽管这些从葬坑被盗掘严重,但仍然出土了彩绘木质车马、彩绘陶俑、彩绘陶动物、铁质或铜质车马器、铁质或铜质冷兵器、铁质农具、铁质工具、铁质量衡器、漆器、生活用器、铜钱等千余件文物。

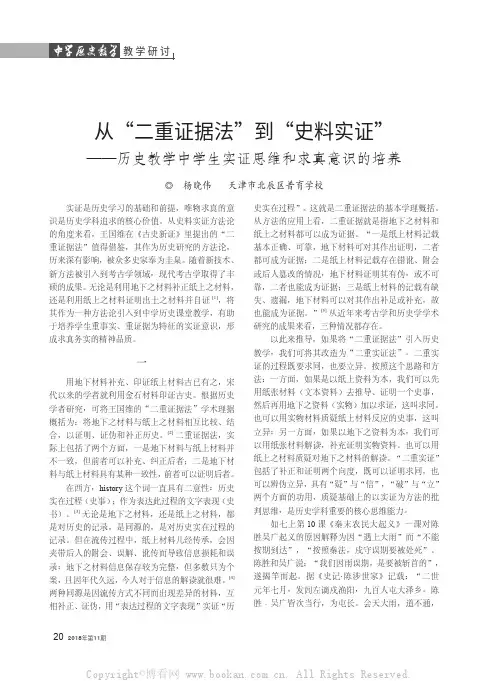

二重证据法:疑古与释古之间近年来随着出土文献研究的不断升温,“二重证据法”成为报刊上的热门词汇。

同时,由于古史研究中“疑古”与“走出疑古”的分歧,二重证据法亦成为两派争论的焦点而备受关注。

自20世纪20年代王国维先生提出二重证据法至今已近百年之久,在这近百年里,二重证据法的实践和应用取得了哪些突破和成就?又需要做出哪些检讨和反省,甚至是补充和完善?这无疑是一个值得认真思考同时又关乎古史和出土文献研究的重大理论课题。

在人们的一般观念中,往往认为二重证据法与疑古是对立的,疑古派的最终“破产”就是大量考古发现与二重证据法应用的结果。

但从近年的出土文献研究来看,固然有推翻、证伪疑古派具体结论之例,也存在肯定、证实疑古派基本观念的情况。

如此看来,二重证据法就不应是释古派所独享的方法。

[①]或许今天我们所应做的,是继承王国维、顾颉刚两位先生的基本思想和合理内核,同时又避免二者的疏忽和偏颇之处,将二重证据法发展为被疑古与释古两派接受的,具有更广阔应用范围和指导意义的理论方法。

一、从“二重证明法”到“二重证据法”用地下材料补充、印证纸上材料古已有之。

古代尤其是宋代以来学者往往取金石材料以证古史,且多有收获。

[②]王国维对其做进一步发展和总结,提出了著名的二重证据法:“吾辈生于今日,幸于纸上之材料外,更得地下之新材料。

由此种材料,我辈固得据以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录,即百家不雅训之言亦不无表示一面之事实,此二重证据法惟在今日始得为之。

虽古书之未得证明者,不能加以否定,而其已得证明者,不能不加以肯定,可断言也。

”[③]虽然诚如王国维所云,“中国纸上之学问赖于地下之学问者,固不自今日始矣”。

[④]但二重证据法的提出,仍具有划时代的史学意义。

这不仅因为王国维的时代“幸于纸上材料之外”,更得地下之甲骨、简牍等前人所未见到的新材料,同时面临历史观的巨大变革与冲击,王国维二重证据法的提出,正是为了应对这一变革而重建古史的一种努力和尝试。