第六课 我们的中华文化

- 格式:pptx

- 大小:9.65 MB

- 文档页数:54

第六课我们的中华文化(基本特征:源远流长;博大精深)第一框:源远流长的中华文化(强调时间上的延续性)一. 古代辉煌的历程(了解)——源远流长是中华文化的基本特征之一二. 中华文化源远流长的见证:汉字与史书典籍★(重点)1.汉字:①文字是文化的基本载体。

②文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代。

③汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用。

④今天为中华各族人民所通用,是中华文明的重要标志。

2.史书典籍①是中华文化一脉相传的重要见证。

②特点:规模之大、存留之丰为世界所罕有。

三.创造中华文化新的辉煌(了解)1.近代衰微的原因:中国封建统治的日渐没落和西方近代工业文明的巨大冲击2.怎样创造新辉煌:(1)只有在中国共产党和马克思主义的指导下,才能创造中华文化新的辉煌,实现中华民族的伟大复兴。

(2)我们要全面的认识祖国传统文化,取其精华去其糟粕,使中华文化的发展与当代社会相适应,与现代文明相协调,既保持民族性,又体现时代性。

第二框:博大精深的中华文化(强调内容上的丰富性)一.独树一帜、独领风骚(独特性)1.文学艺术。

作用:文学艺术对于反映人们的精神生活、展示人们的精神世界有独特的作用。

地位:在世界文学艺术宝库中占有重要位置。

2.作用:科技是一个民族文明程度的重要标志之一。

地位:在古代,中国的科学技术长期处于世界的前列。

(具有实用性和整体性的特点)是中华民族生命力创造力的生动体现。

二.一方水土、一方文化(区域性)1原因:我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同,受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域特征。

2不同区域文化之间的关系:不同区域的文化,长期相互交流、相互借鉴、相互吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

3中华之瑰宝、民族之骄傲(民族性)中华文化与各兄弟民族文化之间的关系(1)我国各具特色的民族文化异彩纷呈.都为中华文化的形成和发展做出了重要贡献。

(2)中华民族是多民族的共同体,中华文化呈现着多种民族文化的丰富色彩。

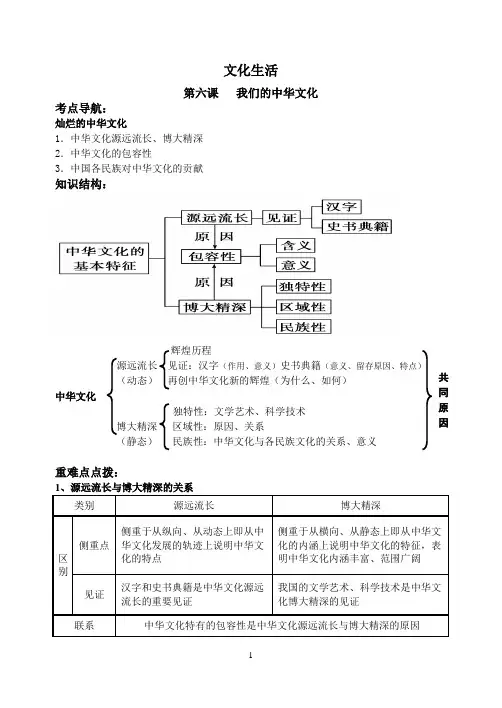

文化生活第六课 我们的中华文化考点导航:灿烂的中华文化1.中华文化源远流长、博大精深 2.中华文化的包容性3.中国各民族对中华文化的贡献知识结构:辉煌历程源远流长 见证:汉字(作用、意义)史书典籍(意义、留存原因、特点) (动态) 再创中华文化新的辉煌(为什么、如何) 中华文化独特性:文学艺术、科学技术 博大精深 区域性:原因、关系(静态) 民族性:中华文化与各民族文化的关系、意义重难点点拨:共同原因3、如何再创中华文化的新辉煌解答此类问题,可从党的领导、正确对待传统文化和外来文化、文化创新的途径、弘扬和培育民族精神、建设文化强国的路径及要求等多方面思考。

具体包括:(1)坚持党的领导和马克思主义在意识形态领域的指导地位。

(2)全面认识祖国传统文化,取其精华、去其糟粕,使中华文化的发展与当代社会相适应、与现代文明相协调,保持民族性,体现时代性。

(3)面向世界,博采众长,加强对外文化交流,吸收、借鉴外来文化的优秀成果,坚持以我为主,为我所用。

立足中国特色社会主义的实践,充分发挥人民群众的积极性、主动性和创造性,不断推动文化创新。

(4)大力弘扬和培育民族精神,肩负起为中华民族强基固本的文化使命。

(5)走中国特色社会主义文化发展道路,树立高度的文化自觉和文化自信;深化文化体制改革,解放和发展文化生产力,不断增强中华文化的影响力和竞争力。

4、如何认识中华文化与各民族文化的关系认识中华文化与各民族文化的关系,可从共性和个性两个方面理解和把握。

具体包括:(1)中华文化呈现着多种民族文化的丰富色彩。

中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

(2)各民族文化相互交融、相互促进,共同熔铸了中华文化。

各民族的优秀文化都是中华文化的瑰宝,都是中华民族的骄傲。

(3)各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

《中华文化与民族精神第六课我们的中华文化》xx年xx月xx日•中华文化的源远流长•中华文化的博大精深•中华文化的民族精神•中华文化的现代化发展目•中华文化的传承与创新•总结与展望录01中华文化的源远流长1中华文化的起源23中华文化的起源可以追溯到远古时期,距今已有八千多年的历史。

在黄河流域和长江流域,原始人类通过农耕和渔猎等方式逐渐形成了早期的农业社会。

这些早期的人类群体逐渐发展出了自己的文化,如仰韶文化、龙山文化等,这些文化为中华文化的形成奠定了基础。

从夏商周到春秋战国,再到秦汉、隋唐、宋元明清,每一个历史时期都有其独特的文化面貌和特色。

这些历史时期的交替和演变,不仅丰富了中华文化的内涵,也使得中华文化更加具有多样性和包容性。

中华文化在历史长河中不断演变,不断发展。

中华文化具有博大精深的特点。

影响,形成了博大精深的体系。

其成为中华文化的一部分,从而使得中华文化更加丰富多彩。

02中华文化的博大精深儒家思想儒家思想是中华文化的重要组成部分,强调仁爱、礼义、忠诚等价值观念,对个人和社会的关系、道德标准等有深刻的理解。

中华文化的哲学思想道家思想道家主张自然之道,强调清静无为、知足寡欲,对人与自然的关系、道德准则等方面有独特的见解。

佛教思想佛教在中国经历了与本土文化的融合,形成了独特的中国佛教,对生死、因果、慈悲等有深刻的阐释。

中华文化的艺术表现书法艺术01中国书法是以笔、墨、纸、砚为工具的艺术,分为楷、行、草、隶、篆五种书体,每种书体都有独特的风格和韵味。

绘画艺术02中国画强调“意境”,注重画家的内心世界与自然的合一,以及画家的文化修养和人格魅力。

建筑艺术03中国传统建筑以木结构为主,注重建筑与自然的和谐,以及建筑的功能性和审美性。

中国古代科技在许多领域取得了重大成就,如天文、数学、医学、农学等,留下了丰富的科学遗产。

古代科技中国在现代科技领域也取得了显著进展,如航天、通信、人工智能等,为世界科技发展做出了重要贡献。

第六课我们的中华文化---------博大精深的中华文化(一)教学目标1、知识目标◇识记:文学艺术对中华文化的意义;科学技术是民族文明的重要标志;不同区域的文化;各民族文化。

◇理解:中华文化博大精深的重要表现;文学艺术、科学技术是中华文化博大精深的见证,是中华文化对世界文化的贡献;不同的区域文化形成原因、关系及对中华文化的意义;各民族文化特征、关系及对中华文化的意义。

◇分析:透过现象把握本质,说明中华文明博大精深的原因:联系我国各地实际说明“一方水土,一方文化”的内涵说明我国民族文化是中华之瑰宝,民族之骄傲。

2、能力目标培养同学们综合思维能力,全面、辩证、历史地分析中华文化;培养同学们辩证分析能力,辨析中华文化的区域特征,说明中华文化是中国各族人民共同创造的;展现源远流长的中华文化是中华民族延续和发展的重要标识。

3、情感、态度、价值观目标:通过对本课的学习,理解中华文化的基本特征:博大精深;不同区域的文化和各个民族的独特文化都是中华文化的重要组成,彰显着中华民族的文化标识;增强学生的民族自豪感、自尊心和自信心,增强爱国主义情感,为将来投身社会主义现代化建设奠定良好的文化思想。

(二)教学重点、难点重点:中华文化独特性、区域性、民族性难点:各族人民对中华文化的认同感和归属感(三)教学方法与手段:问题研讨教学法、自主探究学习法多媒体展示(四)自主学习一、独树一帜,独领风骚1.中华文化的内容极为丰富,既包括、、、方面的内容,也包括、方面的内容。

2.文学艺术,对于反映人们的、展示人们的有独特的作用。

中华文化中的文学艺术以其的历史、的内涵、的风格展现了中华民族的精神向往和美好追求,在世界文学宝库中占有重要位置。

3.科学技术是一个民族的重要标志之一。

总的来说,我国古代科学技术注重实际运用,具有和的特点。

中华民族创造的一切科技成果,都是中国人民、和的结晶,是中华民族、的生动体现。

二、一方水土,一方文化我国幅员辽阔,受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的特征。

第六课我们的中华文化第六我们的中华化知识目标①知道古老的中华化走过的辉煌历程②明确远流长、从未中断是中华化的基本特征之一。

③了解中华明的重要标志——汉字。

④了解中华化一脉相传的重要见证——史书典籍。

能力目标①提炼、解读信息的能力。

本信息量比较大,应注重培养学生提炼有效信息、解读信息的能力。

②综合分析的能力。

教学过程中注重提高学生整合不同学科之间知识的综合能力。

对化的理解离不开历史和地理知识,老师要引领学生以“化”为主线,整合不同学科知识,帮助学生加深对中华化的理解。

情感、态度与价值观目标①增强对中华化和社会主义祖国的热爱之情。

②增强对中华化和中华民族的认同感,增强学生的民族自豪感、自尊心和自信心。

程标准的基本要求运用中华化发展的典型事例,说明化的力量深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。

本重点中华化远流长的特征本难点中华化顽强的生命力、巨大的凝聚力和非凡的创造力阅读下面两幅图片和材料:材料经专家认定:六千多年前刻画在陶器上的符号就是汉字的雏形。

中华民族创造的灿烂化,大部分是用汉字记录下流传后世的。

汉字的正式字从甲骨开始。

按演变的顺序,其主要字体有:甲骨、金、篆书、隶书、楷书。

此外,还有两种辅助性字体,即草书和行书。

[思考](1)以上图片和材料共同反映了中华化的什么特点?试加以说明。

(2)出现上述特点的原因是什么?有何意义?提示:(1)①共同反映了中华化远流长。

②作为中华化远流长的见证,汉字和史书典籍是很有说服力的。

③字,是化的基本载体,记载了化发展的历史轨迹和丰富成果。

数千年,汉字这种独具特色的“方块字”,为书写中华化,传承中华明,发挥了巨大的作用。

甲骨作为汉字的雏形,是中华化远流长的强有力的见证。

④史书典籍,是中华化一脉相传的重要见证。

相传在夏商时期就有了史官,以后历朝历代都设置史官。

我国历史上编撰的史书,其规模之大,存留之丰,为世界所仅有。

中国古代档案珍藏特种邮票就是史书典籍的体现。

(2)①中华化之所以远流长,在于它所特有的包容性,即求同存异和兼收并蓄。